17 Mai 2025

Para desempenhar sua função preciosa para a Igreja, o teólogo deve exercer uma função de “vigilância sobre as palavras”. Diferentemente do “magistério pastoral”, o “magistério teológico” predispõe as categorias da pregação, da celebração e da administração. Para fazer isso, ele realiza continuamente uma dupla tarefa: visa à fidelidade mediante a audácia, deixa a palavra à Palavra, deixa-se orientar pelo encontro sacramental. Tudo isso se realiza, em nome da tradição, mediante um duplo princípio: o teólogo “salva os fenômenos e oferece esclarecimentos”.

O artigo é do teólogo italiano Andrea Grillo, professor do Pontifício Ateneu Santo Anselmo. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

“A verdade das escrituras está diante delas, não atrás”

Beauchamp [1]

A teologia e o modo de trabalhar do teólogo são objetos de pesquisa fundamental. Podemos examinar, acima de tudo, o “modelo moderno” e, depois, a passagem para o modelo “novo”, que não é mais moderno, mas “pós-moderno”. Tentemos ler a tarefa do teólogo em um mundo que passa da honra à dignidade.

“O procedimento de institucionalização completa da tradição (...) e sua imunização em relação à história comumente humana (...) não teria sido possível sem uma correspondente modificação da estrutura jurídica da Igreja Católica.”

M. Neri [2]

A primeira parte da minha fala se destina à leitura de uma característica esquecida da nossa tradição católica: ou seja, a qualidade “moderna” da síntese tridentina, que conduziu a Igreja Católica durante 400 anos, entrando em crise entre os séculos XIX e XX.

Uma parte do debate que acompanhou a descoberta da sinodalidade, desejada pelo Papa Francisco desde o início de seu pontificado, foi lida às vezes como uma espécie de “modernização” da Igreja, percebida até mesmo (na forma e no conteúdo) como uma exposição ao risco do “modernismo”. Há um grande mal-entendido aqui, que merece a nossa atenção.

O sínodo, tal como foi pensado a partir do Concílio de Trento, foi a resposta “moderna” à crise da tradição. Quando digo “moderna” quero dizer marcada por características de “burocratização”, de “centralização” e de “clericalização” que os tempos antigos e medievais não conheciam. Confundir a “forma moderna” do sínodo com a tradição é um grave erro de perspectiva. A exigência de “recuperar” uma lógica do sínodo que não seja apenas “instrumento de governo clerical do bispo”, mas também “expressão da Igreja inteira” implica um grande esforço para sair das categorias estreitas demais, que depois do Concílio de Trento se tornaram amplamente difundidas na Igreja latina, mas que entraram em crise entre os séculos XIX e XX.

Se falamos da Igreja Católica apenas com as palavras que aprendemos com o Concílio de Trento e com o Código de 1917, permanecemos fora da tradição. O Sínodo, como concebido por Francisco, é uma instituição que deveria nos libertar dos preconceitos modernos. Moderno é aquilo que devemos superar, não aquilo em relação ao qual devemos tender. E moderno aqui significa burocrático, formal e institucional, como condição estrutural de uma experiência individual da fé (cf. J. Bossy, Dalla comunità all’individuo. Storia dei sacramenti...).

A minha segunda consideração se baseia em uma distinção que um teólogo italiano, Pierangelo Sequeri, já havia cunhado com mérito há vários anos. Muitas vezes, nós falamos o léxico do Concílio Vaticano II, mas agimos de acordo com um cânone que continua sendo tridentino. Tentemos dizer isso com outras palavras: entendemos que, na linguagem, não podemos mais proceder segundo lógicas modernas de “burocratização da fé” ou de “formalização institucional da tradição”, mas, mesmo mudando as formas de expressão, ou seja, as palavras com que falamos, continuamos decidindo, deliberando e considerando o cânone moderno como normativo, confundindo-o com a tradição.

Isso parece ser um verdadeiro “elefante em uma loja de cristais”: continuamos identificando a Igreja, que, nas palavras, queremos que seja “em saída” e um hospital de campanha, confundindo-a com uma normativa tridentina sem possíveis novidades. Podemos tomar alguns exemplos dos “silêncios” de que o Instrumentum laboris, n. 24, está repleto: nenhuma referência à ordenação de homens casados, nenhuma referência às famílias em situações consideradas “não regulares”, nenhuma referência ao acesso da mulher ao ministério ordenado. O “cânone tridentino” funciona sobretudo como uma “censura” daquilo que é oportuno discutir. Mas isso não basta.

Vimos a irrupção do cânone tridentino na última parte de Querida Amazonia, depois de uma série de grandes sonhos, expressados em uma linguagem nova, o pesadelo de uma versão plana e formal do ministério eclesial reduzido ao “sacerdote”. Mas como podemos nos calar sobre os recentes documentos do Dicastério para a Doutrina da Fé? A bênção dos casais irregulares, afirmada em palavras e tornada impossível pelas circunstâncias; a avaliação da “validade dos sacramentos”, onde a liturgia se reduz a uma retórica afetiva de deliberações guiadas apenas pelo teor das “fórmulas verbais”. Por fim, como podemos nos calar sobre a Dignitas infinita, na qual a pretensão de uma afirmação “racional” da dignidade infinita de cada ser humano é conquistada em uma espécie de “monologion” fora do tempo e da cultura? Em todos esses casos, um “léxico” plenamente marcado por um novo modelo de Igreja e de cultura se une a um “cânone” que não deixa nenhum espaço prático ou teórico para o novo paradigma, fixando-se no paradigma moderno que se revela inadequado há 200 anos.

Em uma análise mais detalhada, porém, nós tivemos, na experiência da tradição dos últimos 60 anos, não apenas um “léxico novo”, mas também formas canônicas “novas”. Isso vale, de modo especial, para a liturgia. O Concílio Vaticano II não fez apenas “belos discursos” sobre a liturgia, mas também deu origem a uma “tradução da tradição” que produziu uma reforma abrangente de todos os atos rituais da vida cristã. Não é por acaso que foi justamente sobre esse “novo cânone” que se concentrou a resistência mais obstinada, de quem não queria e não quer sair de uma compreensão “moderna” da Igreja.

A estratégia de “suspender” a eficácia canônica da reforma litúrgica, que entre 2007 e 2021 permitiu que muitas comunidades pudessem se interpretar como “católicas romanas” rejeitando, de fato, não apenas o novo léxico, mas também o novo cânone litúrgico, encontrou uma resposta clara do Papa Francisco. Isso é bom. Mas não basta superar a tentação de opor continuamente um léxico de abertura à rigidez de um cânone moderno, indiferente aos sujeitos e, por isso, produtor de individualismo. Daí a escolha de “não tematizar” toda uma série de questões que têm, em seu centro, o direito dos sujeitos (e sua dignidade) antes que o quadro institucional da regularidade. Não devemos nos calar sobre aquilo que precisa ser deliberado. Toda remoção se subverte em insensibilidade. E, se postergássemos esta oportunidade, seria a certificação de que não podemos nos autocompreender senão nas formas modernas, burocráticas e institucionais que, desde meados de 1500, organizam o trabalho da Cúria Romana.

Por fim, para voltar à questão da linguagem, certamente é útil ter sublinhado o dever de uma escuta recíproca, como uma espécie de “farol primário” que marcou todas as etapas do trabalho sinodal. Mas, para dar à última Assembleia um instrumento de trabalho eficaz, é preciso introduzir “linguagens de orientação” e não simples “constatações” sobre as passagens mais delicadas, em relação às quais a Igreja Católica não pode mais confiar em suas “linguagens modernas”. A doutrina dogmática também foi marcada por esse limite e deve ser cuidadosamente repensada, para oferecer soluções verdadeiras e não “adiamentos” ou “desatenções”. Oferecer argumentos é uma parte decisiva de uma tradição de debate: se o primeiro a renunciar a isso é o instrumento de trabalho, quem sofrerá com isso será o próprio trabalho. No fim, será importante deliberar e, a partir das deliberações, se avaliará em que medida o Sínodo, com seu longo percurso, realmente permitiu que o Espírito falasse, ou soube amarrá-lo dentro das malhas das evidências modernas e burocráticas com as quais a doutrina e a disciplina católicas foram construídas a partir do Concílio de Trento. Agora...

Uma consequência dessa tentação, que, como toda tentação, deriva do medo e gera covardia, é a afirmação, depois do Concílio Vaticano II, daquele modo de argumentação teológico e pastoral que tende a retirar da Igreja toda autoridade para decidir “de outra forma”, para que permaneça afirmada a autoridade para decidir “como antes” (ou, presumivelmente, “como sempre”).

De fato, a partir dos anos 1970, assistimos ao surgimento de um modo de raciocinar segundo o qual a Igreja “não tem a autoridade”: de permitir que a mulher tenha acesso à ordem, de deslocar a primeira confissão para depois da primeira comunhão, de afirmar o rito litúrgico reformado ou de permitir que o diácono também seja o ministro da unção dos enfermos. Em cada um desses pontos, o dispositivo de bloqueio se apresenta como uma “declaração de perda de poder”, mas, na realidade, constitui uma resistência ao exercício de poder mais clássico [3].

Esse modo de pensar, que marcou toda a época que vai do fim do pontificado de Paulo VI, passando por João Paulo II até Bento XVI, encontrou uma virada com Francisco, que, na Evangelii gaudium e depois, sobretudo, na Amoris laetitia, soube afirmar com força e de novo a autoridade com a qual a Igreja pode escutar o Espírito e reformar a si mesma. Mas o que aconteceu em alguns âmbitos aguarda uma “mudança de paradigma” não apenas teórica ou marginal, mas também central. Examinemos alguns âmbitos da vida eclesial nos quais essa “passagem” ainda hesita em decolar.

“A Igreja não tinha consciência então (1928) do valor positivo da história presente.”

Gh. Lafont [4]

Nesta segunda parte, gostaria de abordar uma série de questões nas quais somos vítimas do “paradigma moderno”. Sim, vocês entenderam bem: precisamente do paradigma moderno e de sua fixação nas ideias claras e distintas. Mas, para entendem bem esse dado de fundo, que polui a nossa leitura da tradição, devemos pressupor (§.6) uma preciosa distinção teórica, entre a sociedade da honra e a sociedade da dignidade, com a qual poderemos interpretar melhor a necessária passagem do cânone e do léxico tridentinos para o cânone e para o léxico do Vaticano II.

Gostaria de começar com uma distinção que tiro de Charles Taylor (Il disagio della modernità, Bari: Laterza, 1991) e que me parece muito preciosa para interpretar a labuta da Igreja Católica nos últimos dois séculos. De fato, ele distingue entre uma “sociedade da honra” e uma “sociedade da dignidade”. A primeira sociedade está fundada na autoridade e na diferença, enquanto a segunda está fundada na liberdade e na igualdade.

Essa distinção, que interpreta a passagem da sociedade tradicional para a sociedade pós-tradicional, do ancien régime para o mundo liberal, diz respeito de perto também à Igreja Católica, que sofreu o trauma dessa transformação, sobretudo na Europa, e que muitas vezes o geriu com uma dura contraposição. Arriscou se identificar com a “sociedade da honra”, culpabilizando ou demonizando a sociedade da dignidade.

Por outro lado, não era difícil que ocorresse um choque, pois a Igreja necessariamente tem a ver com uma “diferença” e com uma “autoridade”, que é sua razão de ser. A diferença de Deus e sua autoridade exerceram uma forte pressão sobre a Igreja dos séculos XIX e XX, para fazê-la se identificar com a “sociedade da honra”, até se autodefinir como uma “societas inaequalis”: ou seja, uma sociedade que, para mediar a diferença de Deus, deve assumir como substanciais (e imutáveis) algumas diferenças sociais e culturais fundamentais: aquelas entre homem e mulher e aquelas entre clérigos e leigos, mas, indiretamente, também aquelas entre livres e escravos, e entre ricos e pobres.

Agora, gostaria de me deter nas duas primeiras distinções para mostrar como, ao se entrincheirar em evidências clássicas, a Igreja Católica corre o risco de defender não o Evangelho, mas sim o ancien régime.

A dificuldade com que o discurso católico elabora há 60 anos o discurso sobre a “autoridade feminina” é o espelho da inércia da sociedade de honra no coração do pensamento católico. Os homens medievais eram muito mais livres em relação a isso. De fato, enquanto há cerca de 60 anos escalamos os espelhos de um “essencialismo”, que visa a paralisar a mulher no âmbito privado, e pretendemos deduzir isso diretamente não apenas da criação, mas até da revelação, os medievais eram livres para considerar o “sexo feminino” como um “impedimento à ordenação”.

Para muitos teólogos medievais, era a cultura que estava em jogo, e não a fé. Por cultura, eles pensavam que a mulher não tinha autoridade em público (mesmo reconhecendo-a em privado). Por isso, entre os “defeitos de autoridade” que eles conheciam (a minoridade, a condição de escravidão, a condição de filho natural, a deficiência…), o “sexo feminino” era o mais evidente para eles.

Hoje, mudamos de opinião sobre as pessoas com deficiência, sobre escravos e sobre os filhos naturais, mantemos impedimentos justos em relação aos menores, mas a mulher não tem mais impedimentos no nível cultural. O caminho para “essencializar” sua exclusão do ministério ordenado é algo totalmente novo, por exemplo pelo modo como foi inventado por Von Balthasar, mas não é fruto do pensamento teológico, e sim de um escasso pensamento cultural. É uma forma de ignorância e de preconceito que os papas dos séculos XX e XXI correram o risco de dogmatizar. Sobre esse ponto, há uma fragilidade do pensamento teológico verdadeiramente embaraçosa [5].

Não é diferente a questão que diz respeito à segunda grande diferença da “sociedade da honra”, ou seja, entre clérigos e leigos. A reconstrução da identidade do povo de Deus realizada com o Concílio Vaticano II introduz outro critério de reconstrução das “diferenças de ministérios eclesiais”. O modelo dos leigos súditos e do clero soberano é substituído por uma complexa “participação” nos tria munera de Cristo, ou seja, na profecia, na realeza e no sacerdócio. Isso significa uma profunda reelaboração da consciência da Igreja, que sai da ideia da “potestas” referente apenas ao clero e entra na perspectiva de uma participação nos dons de Cristo que dizem respeito a todos, desde o indivíduo batizado até o papa. Penso que aqui seria útil refletir sobre outra distinção, que depois desenvolveremos mais e que entrou na discussão recente sobre a “participação das mulheres no governo da Igreja”. Tento expô-la brevemente, pois me parece de grande importância.

De fato, a diferença entre leigos e clérigos no pensamento medieval e moderno é uma diferença fundamental, mas que tem em seu interior uma diferença adicional: ou seja, no clero, aquela entre quem exerce a “potestas ordinis” e quem exerce a “potestas iurisdictionis”. De um lado, de fato, há o “cursus honorum”, que chega ao presbítero-sacerdote; do outro, há o episcopado. Se pensamos nesse sistema, que hoje está em grande parte superado, mas não totalmente, vemos que ao padre está reservada a “potestas ordinis”, ou seja, a santificação, enquanto ao bispo compete uma “postestas iurisdictionis”, que inclui tanto o “múnus régio” quanto o “múnus profético”: para o catolicismo clássico, governar e pregar dizem respeito ao bispo, não ao padre.

Pode ser interessante o fato de que hoje, em algumas discussões e proposições do magistério, até mesmo papal, pode-se ler que à mulher poderiam ser mais facilmente atribuídos “poderes de jurisdição” do que “poderes de ordem”, que seriam contraditórios com sua “natureza e vocação”. Aqui, na minha opinião, a “sociedade da honra” continua funcionando, mesmo apesar do Concílio Vaticano II. E se prefere aproximar a mulher ao bispo (então) “não ordenado” do que ao padre “ordenado”!

Aqui, então, o nosso olhar se abre para aquela que o Pe. Ghislain Lafont definia como “talvez a maior novidade do Concílio Vaticano II”, isto é, a compreensão do episcopado como grau máximo do “sacramento da ordem”. De uma visão do episcopado como “officium” a uma visão como “sacramentum”, mediante uma unificação de todo o ministério ordenado sob a palavra profética, o cuidado do governo e a ação ritual.

Depois de mais de um milênio, o episcopado volta a ser pensado como “ministério ordenado” e não como “consagração a um ofício”: seu ápice está na presidência da eucaristia, não no exercício da jurisdição. Aqui, evidentemente, a mutação de teologia deve se defrontar com a inércia de um modelo administrativo que ainda tem muita força e que exerce um peso enorme, sobre cada bispo, assim como sobre o bispo de Roma.

Isso também ilumina algumas características embaraçosas do recente Sínodo sobre a Sinodalidade. A palavra abstrata engana: mas é certo que a passagem do Sínodo como “instrumento para o exercício da jurisdição do Bispo” para o Sínodo como lugar de debate entre sujeitos que participam do múnus régio, profético e sacerdotal parece ser um campo de elaboração ainda muito imaturo.

É curioso que um “ministério do papa” (ou seja, o Dicastério para a Doutrina da Fé) tenha requisitado a discussão sobre o papel da mulher, substituindo a discussão sinodal pela redação de um documento magisterial. Aqui, como é evidente, ainda estamos no modelo eclesial e ministerial anterior ao Concílio Vaticano II.

No início do pontificado de Francisco, no primeiro duplo sínodo sobre a família, que levou à exortação apostólica pós-sinodal Amoris laetitia, vimos surgir um modelo novo de pensamento sobre o matrimônio. Que saía de um estilo “moderno”, inaugurado pelo decreto Tametsi, com o qual o Concílio de Trento assumiu na Igreja Católica toda a competência sobre a experiência humana do matrimônio. Enquanto antes, por uns bons 1.500 anos, estava claro que o matrimônio era uma experiência natural, civil e eclesial, e que o aspecto específico do momento eclesial era a bênção, agora a Igreja transformava profundamente as coisas: o rito do matrimônio de 1614 era composto pelo consentimento e pelo dom da aliança, enquanto a bênção saía do sacramento e se colocava dentro da “missa dos esposos”, como parte acessória e não necessária.

Essa virada no século XVI tornou-se a “resistência” da sociedade da honra à modernidade tardia, com as encíclicas de Leão XIII em diante, cujo conteúdo, reiterado depois no código de 1917 e depois no de 1983, é a competência exclusiva da Igreja em matéria de matrimônio.

Essa leitura moderna, quase uma reação à perda do poder temporal com a manutenção de um “ordenamento paralelo” entre norma civil e norma canônica, é um modo que AL 304 define como “mesquinho” pensar a realidade do matrimônio.

Infelizmente, a lógica do Tametsi continua prevalecendo, tanto no julgamento das formas de vida matrimonial quanto no julgamento das “novas formas de união”, para as quais não se consegue justificar uma bênção ritual, mas apenas uma “bênção pastoral”, que é uma entidade de razão, mas não uma realidade verdadeira. É mesquinho pensar em acolher a periferia tornando-a clandestina [6].

Esses exemplos mostram a grande tarefa que a teologia assume hoje diante da passagem entre a “sociedade da honra” e a “sociedade da dignidade”. É preciso reconhecer que, também no último documento Dignitas infinita, esse objetivo não é perseguido com o rigor conceitual e com a necessária fundamentação teológica. Por isso, as boas intenções correm o risco de permanecer comprometidas por uma abordagem sistemática amplamente insuficiente e com profundas contradições internas. O clima de diálogo e de pesquisa que Francisco possibilitou há 12 anos certamente favoreceu uma nova maneira de abordar as questões. Mas a timidez dos teólogos e a cautela dos pastores só superou minimamente esse “dispositivo de bloqueio” que ilude todos, fazendo-os pensar que só é possível garantir a tradição com a imobilidade. Há épocas nas quais a única forma de prudência é avançar decididamente para novos paradigmas, dos quais não só se deve falar, mas que também devem ser implementados, certamente com grande coragem e sem nenhuma nostalgia, que não é um sentimento cristão.

“Se vocês querem habitar pontes e fronteiras, devem ter uma mente e um coração inquietos. Às vezes, confunde-se a segurança da doutrina com a suspeita pela busca. Não seja assim para vocês. Os valores e as tradições cristãs não são peças raras a serem trancadas nos cofres de um museu. Pelo contrário, a certeza da fé seja o motor da busca de vocês.”

Francisco [7]

No fim deste percurso, podemos retornar a um texto recente, no qual descobrimos uma “trama secreta” de uma tradição viva. Poderíamos dizer que são as “condições” que sustentam a relação de fidelidade à tradição e que o Papa Francisco expressou, com a linguagem mais viva, em um discurso que ele proferiu ao Colégio dos Escritores da revista La Civiltà Cattolica.

Nesse texto, Francisco identificava três características necessárias para captar o sentido mais autêntico da “traditio”: ou seja, a inquietação, a incompletude e a imaginação.

Nesta última passagem do texto, gostaria de me deter a considerar a última característica de uma boa compreensão da tradição: ou seja, a capacidade de “imaginar”. Por isso, pensei em traduzir essa imaginação de um modo muito concreto e com uma certa dose de provocação. Por isso, apresento brevemente “cinco documentos” do magistério. São documentos “imaginados”, que configuram possíveis desenvolvimentos que poderão existir daqui a um, 10, 50 ou 100 anos. Eles são “introduzidos” brevemente aqui, a serviço de uma releitura “imaginária”, mas nem por isso menos capaz de conduzir ao coração de uma doutrina que não depende apenas do passado, mas também do futuro.

A estrutura de uma Igreja, cuja tradição tem mais de 2.000 anos, exige um equilíbrio clarividente entre “primado” e “colegialidade”. O primeiro impede a dispersão e garante a unidade; a segunda permite uma certa diferenciação e uma benéfica pluralidade. O novo equilíbrio, do qual a Igreja Católica do futuro deverá fazer experiência, constitui uma retomada da tradição antiga e medieval, em uma parcial correção das formalizações modernas, que levaram a uma forte centralização do poder. Uma experiência da autoridade, tal como se desenvolveu após o fim da “sociedade da honra”, que tinha sugerido uma concepção da Igreja como “societas perfecta” ou como “societas inaequalis”, levou gradualmente a comunidade eclesial a valorizar mais a “sociedade da dignidade” como um recurso da “tradição”. Isso implica também uma profunda releitura do “primado petrino”, redescobrindo sua qualidade de serviço à unidade na diferença, quase uma valorização unitária das diferenças.

A vida familiar, na sociedade da dignidade, encontra novas possibilidades e novos desertos. A Igreja aprendeu, no último século, a distinguir entre as formas da instituição matrimonial e as formas factuais da vida familiar. Essa “liberdade do vínculo” – que pode sempre se tornar também “liberdade a partir do vínculo” – constitui uma prova formidável para o dispositivo desenvolvido pela Igreja Católica, em antecipação a todos os Estados modernos, de “modernização institucional” da instituição matrimonial.

Essa virada colocou a pastoral matrimonial em uma progressiva identificação da moral com o direito. Isso elevou a “forma canônica” como garantia de liberdade do consentimento. Mas essa intuição, que não apagou o saber medieval sobre a originalidade do livre consentimento, superexpôs a Igreja no plano institucional.

Por isso, com o surgimento do Estado liberal, a conflitualidade no plano matrimonial tornou-se frontal e dilacerante. Duas instituições diferentes começavam a reivindicar os mesmos direitos sobre os mesmos casais. A questão enrijeceu-se de modo estrutural com o surgimento do Código de Direito Canônico: com ele, o acesso ao matrimônio como “ius in corpus” tornou-se uma prerrogativa eclesial, incapaz de reconhecer outros ordenamentos. Para recuperar essa possibilidade, que se tornou essencial depois do Concílio Vaticano II, seria preciso esperar a Amoris laetitia, que predispõe uma percepção diferente da realidade, saindo do modelo tridentino e oitocentista do “primado da lei objetiva”. Mas a AL recupera essa percepção articulada retornando a fontes “pré-modernas” como Tomás de Aquino, mas não inaugurando um novo reconhecimento institucional. Agora, por sua vez, Familiarum novarum abre a tradição católica a uma recuperação estrutural da multiplicidade de modelos de família, também mediante um cuidadoso debate com as formas institucionais naturais e civis. A pastoral eclesial não precisa mais da exclusividade institucional, mas navega novamente em mar aberto.

A atenção à “vida” marcou a Igreja tardo-moderna de forma progressiva. Contudo, a redução “biologicista” da vida conheceu finalmente formas de releitura que recuperaram uma visão menos unilateral dela. Descobrir que o “mundo” é lugar de presença do Espírito constitui a ocasião para uma interpretação do dom do Espírito “para a vida do mundo”, que deve oferecer uma reconstrução da relação entre a Igreja e o mundo capaz de mediar o escândalo e o reconhecimento.

Para retomar uma das abordagens mais límpidas referida pelo Papa Francisco desde o início de seu pontificado, trata-se de sair de uma representação da Igreja como a da instituição que “traz Deus ao mundo” para redescobrir a capacidade eclesial de reconhecer Deus já presente no mundo e de oferecer os instrumentos para encontrá-Lo. O serviço diz respeito à possibilidade de um modo de “fazer experiência” que exige uma linguagem adequada, não paternalista e não forçada à prensa entre doutrina/disciplina. Narração e ação são seus órgãos primários.

Uma serena consideração da mulher como ministra eclesial se impõe há décadas de “luta em defesa da reserva masculina”. Finalmente lemos, em letras claras, um documento eclesial que sabe afirmar a inexistência de “impedimentos” à ordenação das mulheres. Uma gradual inserção de batizadas do sexo feminino dentro do ministério, mediante a comum ordenação que se estende assim também às mulheres, constitui um movimento de singular lucidez.

Com efeito, era necessária uma cuidadosa elaboração dos diversos níveis nos quais a diferença entre masculino e feminino pode ser reafirmada e se mostrar significativa ou até irrenunciável.

O ponto decisivo, porém, é constituído pela nova consciência, expressada na carta apostólica Sine prohibitione, entre a diferença entre os sexos e a diferença hierárquica. Se a diferença sexual foi pensada e sentida durante séculos como uma “diferença de autoridade hierárquica”, agora, graças à clara releitura do último texto magisterial, é possível não perder a diferença sem ter de aceitar uma subordinação de uma a um outro. O fato de o documento sair desse automatismo da “hierarquia entre os sexos” permite configurar um gradual reconhecimento da autoridade feminina, sobretudo no grau mais elementar do ministério ordenado: ou seja, o acesso da mulher ao diaconato.

Esse último texto abre um olhar novo sobre a tradição teológica do catolicismo. Utilizando uma expressão que está justamente no limiar entre revelação e tradição (“cum omni fiducia” é a tradução latina daquela expressão “com toda a parrésia”) com a qual Paulo é retratado por Lucas, no último versículo do livro dos Atos. A contribuição do teólogo é, assim, relida, em filigrana sobre o modelo de Paulo em Roma, como decisiva para o exercício do anúncio, da celebração e do governo. Um teólogo “vinculado”, mas “sem impedimentos”.

Para desempenhar essa função preciosa para a Igreja, o teólogo deve exercer uma função de “vigilância sobre as palavras”. Diferentemente do “magistério pastoral”, o “magistério teológico” predispõe as categorias da pregação, da celebração e da administração. Para fazer isso, ele realiza continuamente uma dupla tarefa: visa à fidelidade mediante a audácia, deixa a palavra à Palavra, deixa-se orientar pelo encontro sacramental. Tudo isso se realiza, em nome da tradição, mediante um duplo princípio: o teólogo “salva os fenômenos e oferece esclarecimentos”. Mas não salva realmente os fenômenos se não os esclarece, assim como não esclarece verdadeiramente as mentes se distorce os fenômenos. A lógica do discurso esclarecedor e a luz que provém do fenômeno devem se cruzar, com uma síntese poderosa entre audácia e paciência, entre ação e paixão. Audácia de esclarecer para “sofrer” o fenômeno. Audácia em se autoexpor ao fenômeno para exercer a paciência surpreendente e consoladora do esclarecimento.

Mais ou menos assim é que muitos documentos magisteriais deveriam falar dentro de alguns anos.

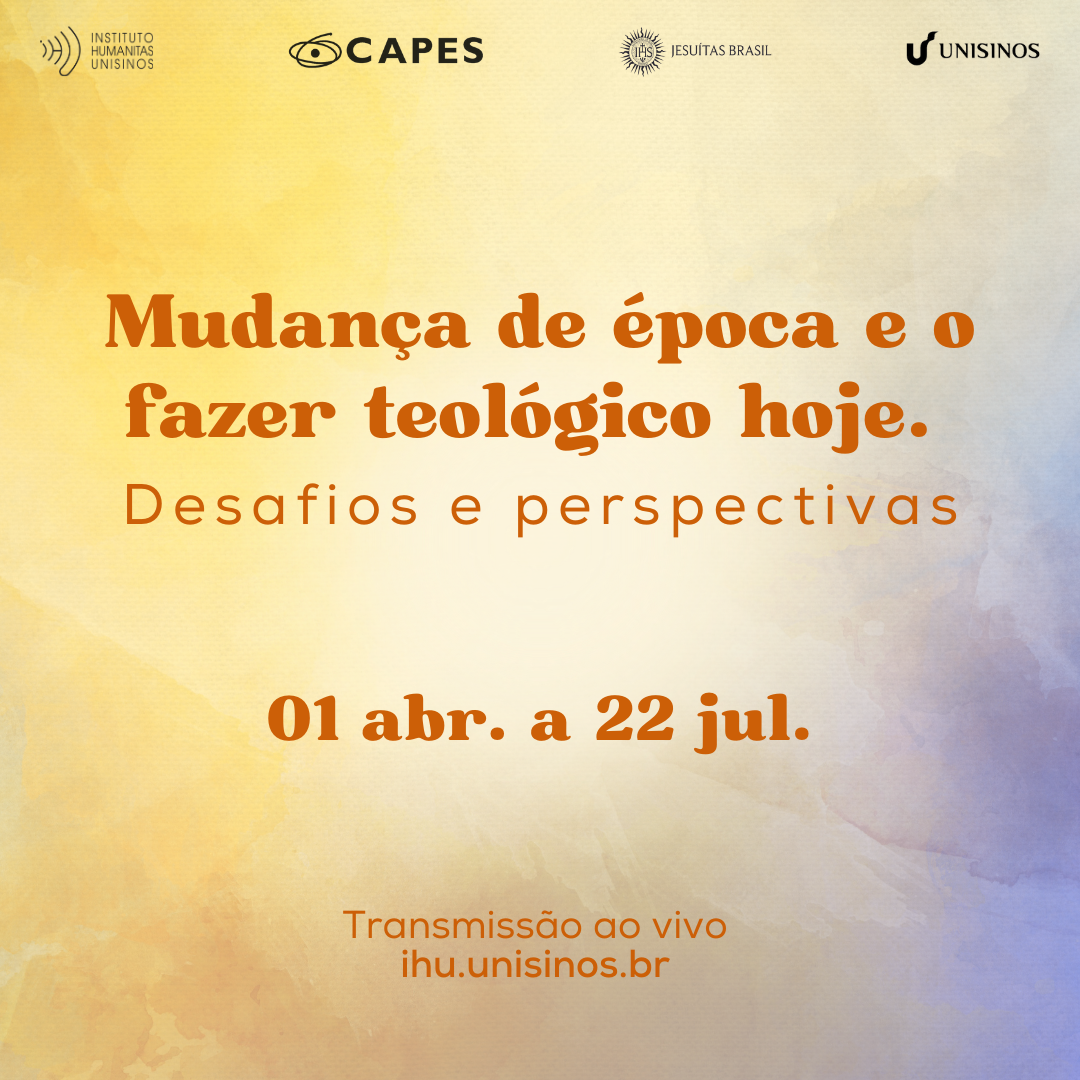

No mês de abril, mais duas videoconferências estão confirmadas. O Prof. Dr. Giuseppe Lorizio, da Pontificia Università Lateranense, na Itália, refletirá sobre o “Fazer teologia em face aos fundamentalismos contemporâneos. Desafios, tarefas, perspectivas”. A palestra será transmitida dia 10-04-2025, às 10h.

No dia 29-04-2025, o Prof. Dr. Geraldo De Mori, da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (FAJE), de Belo Horizonte, abordará o tema da transdisciplinaridade, na palestra “Fazer teologia hoje. Desafios e possibilidades da transdisciplinaridade”, às 10h.

Videoconferência: Fazer teologia hoje. A transição da sociedade da honra para a sociedade da dignidade

Palestrante: Prof. Dr. Andrea Grillo, do Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, Itália

Quando: 13-05-2025, às 10h

Videoconferência: Desafios e perspectivas para uma teologia contextual

Palestrante: Prof. Dr. Francisco de Aquino Júnior, da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP)

Quando: 10-07-2025, às 10h

Videoconferência: Uma teologia fundamentalmente contextual: os contextos e as pessoas importam

Palestrante: Profa. Dra. Margit Eckholt, da Universität Osnabrück, Alemanha

Quando: 15-07-2025, às 10h

Videoconferência: Reconsiderações do masculino e do feminino na teologia contemporânea. Tarefas e perspectivas

Palestrante: Profa. Dra. Kochurani Abraham, da Indian Theological Association (ITA), Índia

Quando: 22-07-2025, às 10h

As videoconferências serão transmitidas na página eletrônica do IHU, Canal do YouTube e redes sociais. A atividade é gratuita. Será fornecido certificado a quem se inscrever e, no dia do evento, assinar a presença por meio do formulário disponibilizado durante a transmissão. Os certificados estarão disponíveis em até 30 dias no portal Minha Unisinos.

A programação dos demais eventos promovidos pelo IHU neste semestre está disponível aqui.

Inscreva-se no ciclo de estudos aqui.

1. Beauchamp, P. Stili di compimento. Lo Spirito e la lettera nelle Scritture. Assis: Cittadella, 2007, p. 22.

2. Neri, M. Fuori di sé. La Chiesa nello spazio pubblico. Bolonha: EDB, 2020, p. 77.

3. Cf. Grillo, A. Da museo a giardino. La tradizione della Chiesa oltre il “dispositivo di blocco”. Assis: Cittadella, 2019.

4. Lafont, Gh. Piccolo saggio sul tempo di papa Francesco. Poliedro emergente e piramide rovesciata. Bolonha: EDB, 2017, p. 72.

5. Cf. Grillo, A. (org.). Senza impedimenti. Le donne e il ministero ordinato. Brescia: Queriniana, 2024, com contribuições de quatro teólogas e três teólogos.

6. Cf. Fumagalli, A.; Grillo, A.; Piva, G. La (non) benedizione delle coppie omosessuali. Questioni critiche in Fiducia Supplicans. Brescia: Queriniana, 2024.

7. Cf. Papa Francisco. Discurso aos membros da comunidade da Civiltà Cattolica, Sala do Consistório, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017, cf. https://www.vatican.va/content/francesco/pt/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170209_comunita-civilta-cattolica.html.