Historiador analisa como, isoladamente, a covid-19 não deve impor o declínio da humanidade. Porém, num contexto de crises em que se insere, soma-se à aceleração de processos que põem em risco o sistema Terra e, com ele, a humanidade.

Estamos assustados, muitos há quatro meses confinados e outros lutando para sobreviver na rua mesmo. Achamos que todos morreríamos, depois não. Em seguida, fomos de novo tomados pelo desespero e muitos chegaram ao limbo de reações em meio a uma descida que parece ser o começo do fim do ser humano na Terra – e talvez da própria Terra. Todos esses sentimentos distópicos circundam pensamentos e corações, mas o historiador Luiz Marques, nesta entrevista concedida por e-mail à IHU On-Line, propõe um despertar. “Nunca estivemos tão próximos da catástrofe e é, portanto, natural e mesmo inevitável que o tema do risco existencial venha ocupar o centro da reflexão sobre o destino da humanidade e mesmo da vida pluricelular no planeta”, observa.

No entanto, para ele, a covid-19 não vai dizimar nossa existência. Porém, esses tempos muito difíceis que temos vivido devem ser encarados como impulso para compreendermos as crises que temos promovido, as quais somadas, sim, podem levar ao colapso do sistema Terra. “A pandemia é certamente uma gota a mais nesse copo cheio de diversas crises convergentes, agindo em sinergia no processo em curso de colapso socioambiental”, aponta. “Embora não represente em si mesma, isto é, considerada isoladamente, um risco existencial à humanidade, a covid-19 não deve ser considerada apenas uma pandemia ‘entre outras’”, completa, ao lembrar que muito pouco se sabe sobre os seus efeitos no corpo humano no longo prazo.

Aliás, Marques demonstra como o novo coronavírus repercute por muito mais tempo do que se imagina tanto no corpo humano como no corpo social. “Em 2030 estaremos ainda mais distantes do que hoje dos dois primeiros dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: erradicação da pobreza e fome zero. A pandemia é, em suma, uma gota d’água a mais num quadro muito mais amplo de erosão da segurança e da saúde humanas no âmbito de crises sistêmicas que se abatem sobre as sociedades contemporâneas”, constata.

Resumindo: para Luiz Marques, muito mais do que se desesperar com o vírus e com as mudanças que ele impõe, é preciso entender que ele não é causa, mas efeito de uma engrenagem muito mais complexa. “Após tantas conquistas da humanidade em prol de seu próprio bem-estar, regressão é a palavra que melhor define a situação atual da sociedade global. Essa regressão está se acelerando, em certos aspectos muito mais rapidamente que as projeções científicas”, aponta. Isso, para ele, é um indicativo claro de que “o capitalismo globalizado é uma doença mortal para a vida no planeta e o crescimento econômico nesse modelo só a agrava”. E por isso, adverte: “economistas em geral têm dificuldade em assimilar as consequências de um fato de ciência básica do sistema Terra”.

Luiz Marques defende que “a primeira e mais fundamental condição para atenuar e aumentar as chances de nos adaptar ao colapso socioambiental em curso é superar o capitalismo”. Assim, diz que é preciso abandonar a ideia de que o capitalismo é uma máquina que pode ser ‘educada’ para novos tempos. Mas é preciso calma. Segundo ele, não basta apenas inverter os polos e achar que a saída é o socialismo, ao menos como conhecemos. “A sociedade pós-capitalista será também uma sociedade pós-socialista, pois, do ponto de vista ambiental, o socialismo foi tão catastrófico quanto o é o capitalismo. A palavra socialismo tem ainda sentido no século XXI se, e somente se, for entendida como ecossocialismo”, sugere. Esse ecossocialismo “pressupõe abandonar a ideia, cara à tradição liberal, de que o Homo sapiens é redutível ao Homo oeconomicus, uma criatura cuja ação se orienta pela busca de uma maior apropriação de bens e valores”.

Por fim, o historiador adverte: “sem a adequada percepção da extrema gravidade da situação atual, sem superarmos a doença do capitalismo globalizado, estaremos condenados a um século XXI no qual já não poderemos, ou não desejaremos, viver”.

Luiz Cesar Marques Filho (Foto: Arquivo pessoal)

Luiz Cesar Marques Filho é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, Diplôme d'Études Approfondies - DEA em Sociologia da Arte pela Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales - EHESS, de Paris, e doutor em História da Arte pela mesma instituição. Foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo - MASP, entre 1995-1997. Atualmente é professor livre-docente do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas e coordenador do Projeto Museu de Arte para a Educação - MARE. Suas pesquisas versam sobre História da Arte Italiana dos séculos XV e XVI e suas relações com a Tradição Clássica e sobre crises socioambientais. Das publicações mais recentes, destacamos Capitalismo e Colapso Ambiental (Campinas: Editora da Unicamp, 2018).

IHU On-Line – A pandemia causada pela covid-19 nos revela que a humanidade está diante de um risco existencial?

Luiz Marques – Antes de mais nada, uma palavra sobre risco existencial. A perspectiva de um fim da humanidade se seculariza, isto é, deixa o domínio da escatologia religiosa, durante a Revolução Industrial. Já em 1820 Lamarck (1744-1829) alertava que: “o homem, (...) por sua incúria por seu porvir e pelo de seus semelhantes, parece trabalhar para o aniquilamento de seus meios de conservação e a destruição de sua própria espécie”. [1] Esse sentimento era bastante compartilhado no imaginário daqueles anos.

Um século depois, a catástrofe da Primeira Grande Guerra e a onda de pessimismo do período entreguerras suscitam uma nova emergência dessa percepção de riscos existenciais. Freud conclui seu ensaio, O Mal-estar na Civilização (1930), com essa observação: “Atualmente, os seres humanos atingiram tal controle das forças da natureza, que não lhes é difícil recorrer a elas para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso; daí, em boa parte, seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo”.

Desde 1945, a bomba atômica reaviva com mais força que nunca esse temor. A angústia de uma conflagração terminal num mundo dividido entre superpotências suscita desde 1947 o Doomsday Clock, mantido pelo Bulletin of the Atomic Scientists, cujo comitê avalia anualmente quão próxima está a humanidade de uma catástrofe global. O fim repentino do projeto humano torna-se então objeto de reflexões recorrentes de parte, entre outros, de Oppenheimer, Einstein, Bertrand Russel, Karl Jaspers, Arnold Toynbee e, sobretudo, Günther Anders. No ensaio “Sobre a bomba e as causas de nossa cegueira face ao apocalipse” (1956), Anders escreve: “A criação ex nihilo, outrora uma manifestação de onipotência, foi substituída pela potência oposta: a potência de aniquilar, de reduzir a nada – e essa potência está em nossas mãos”.

Hoje o Doomsday Clock situa a humanidade a 100 segundos da meia-noite. Nunca estivemos tão próximos da catástrofe e é, portanto, natural e mesmo inevitável que o tema do risco existencial venha ocupar o centro da reflexão sobre o destino da humanidade e mesmo da vida pluricelular no planeta. Demonstram-no, as pesquisas de instituições como o Centre for the Study of Existential Risk, da Universidade de Cambridge, o The Future of Humanity Institute, da Universidade de Oxford, ou trabalhos tão diversos como os de Martin Rees (2003), James Hansen (2009), Guy Mcpherson (2013), David Wallace-Wells (2017 e 2019) e Toby Ord (2020), entre muitos outros.

Nos dois artigos que publiquei em maio e junho no Jornal da Unicamp e na revista Ambiente & Sociedade [2], que suscitam esta entrevista, procuro mostrar que não há uma linha divisória clara entre risco existencial e não existencial. Considerados isoladamente, há muito poucos riscos existenciais imediatos para a humanidade. São irrisórias as probabilidades de impactos de asteroides ou de outros acidentes cósmicos maiores. A Inteligência Artificial já mostra seu potencial distópico, mas riscos existenciais dela decorrentes pertencem por enquanto à ficção científica.

Resta o risco existencial, real e permanente, de uma guerra nuclear, que volta agora a crescer. Basta lembrar alguns de seus ingredientes: a maior agressividade dos EUA, decorrente da perda de sua hegemonia econômica absoluta, a afirmação da China como nova potência imperialista planetária, os esforços da Rússia para recuperar seu peso geopolítico, o recrudescimento do nacionalismo da Índia em face do Paquistão e da China, o relativo insucesso do projeto europeu (sobretudo após as crises da Grécia, do Brexit e dos avanços da extrema-direita), o risco constante de beligerância generalizada no Oriente Médio, a lista é muito mais longa... Tudo isso tem suscitado uma nova corrida armamentista, exacerbado militarismos, tendências autoritárias, fanatismos religiosos, descrédito no conhecimento científico, com perigosa regressão do consenso e da governança global, dos valores de paz e de negociação que pareciam avançar, ainda que lentamente, nos três últimos decênios do século passado.

Nesse processo, a invasão do Iraque pelos EUA em 2003 assinala um claro ponto de inflexão. Ainda assim, o risco de uma guerra nuclear permanece especulativo e imponderável. Há esperança, de resto, de que uma eventual derrota de Trump em novembro possa melhorar momentaneamente o quadro atual de tensões internacionais. Contudo, mesmo sem Trump, o mundo vai se tornando um lugar mais sombrio à medida que se reproduz o círculo vicioso de degradação ambiental que aprisiona o capitalismo globalizado: quanto mais esse sistema luta para reverter o declínio de suas taxas de crescimento, mais ambientalmente destrutivo se torna e quanto mais destrutivo se torna, mais os impactos dessa destruição impedem ou dificultam seu crescimento.

O caos ambiental que esse círculo vicioso vem instalando por toda a parte diminui dia a dia as chances de avanço social. A direita, as elites militares e corporativas já entenderam que a perspectiva de um capitalismo mais socialmente inclusivo ficou no século XX. A agenda dessas elites agora não é mais ditada pelo esforço de persuasão e de criação de consenso entre governantes e governados em torno do ideário liberal. Ela é ditada pela mais pura e simples autodefesa. No Brasil, essa autodefesa exprime-se na opção das elites por Bolsonaro. Em 2018, Frederico d’Avila (PSL-SP), vice-presidente da Associação dos Produtores de Soja - Aprosoja, afirmava: “não estamos voando em céu de brigadeiro, estamos voando sobre a Síria. O Bolsonaro é um piloto de [caça] F-16. O Brasil precisa de um piloto de F-16”. Bolsonaro teve apoio de 95% do agronegócio, cuja agenda centra-se na liberdade para invadir terras públicas ou indígenas, desmatar e usar agrotóxicos indiscriminadamente.

Nos países industrializados, o muro de Trump e os polpudos cheques da União Europeia em favor da Turquia para que esta detenha a imigração “extracomunitária” exprimem cruamente essa mesma agenda. Nesses países, a autodefesa não é apenas contra o “inimigo externo”, isto é, os pobres do Sul global, mas também contra o número crescente de “novos pobres” nos países ricos. As promessas, votos e narrativas de um capitalismo “sustentável” pós-pandemia podem até funcionar, para muitos, como um novo tipo de ansiolítico (não muito diverso dos que se compram nas farmácias e cujo consumo aumenta hoje de modo explosivo), mas são simplória denegação das evidências de que os governos e os bancos continuam financiando e subsidiando a sobrevivência dos combustíveis fósseis.

Apenas entre 2016 e 2019, 35 bancos privados globais da China, Japão, Canadá, EUA e Europa canalizaram recursos no montante de 2,7 trilhões de dólares para a indústria de combustíveis fósseis, com cifras crescentes ano a ano desde o Acordo de Paris. Em 2009, os governos dos países do G20 comprometeram-se a zerar os subsídios aos combustíveis fósseis até 2020. Esses subsídios diretos eram então de USD 300 bilhões por ano (Mason & Ennis 2009). Em 2018, eles aumentaram para cerca de USD 400 bilhões (Lierop 2019). Governos e bancos lucram e são acionistas ou fortemente dependentes dessa indústria.

Estamos em vias de ultrapassar limites catastróficos de aquecimento global e evoluindo como sonâmbulos em meio à sexta extinção em massa de espécies e à liquidação da biodiversidade planetária, da qual somos existencialmente dependentes. Estamos, em suma, acelerando numa trajetória que tornará o planeta muito mais hostil à vida já no segundo quarto do século. Nada na experiência anterior da humanidade permite afirmar que ela seja capaz de lidar com essas adversidades ou mesmo sobreviver a elas.

Isso posto, a resposta a essa primeira pergunta é inequívoca: a pandemia causada pelo vírus SARS-Cov-2 não representa, em si mesma, um risco existencial à humanidade, por imenso que seja o sofrimento e o número de mortes dela decorrentes. No momento em que escrevo [22-07], o número de casos notificados já superou 15 milhões e o de mortes diretamente causadas pela infecção está em vias de ultrapassar 630 mil, mais de um terço delas ocorrendo nos EUA (cerca de 146 mil) e no Brasil (cerca de 82 mil, ou 385 mortes por milhão).

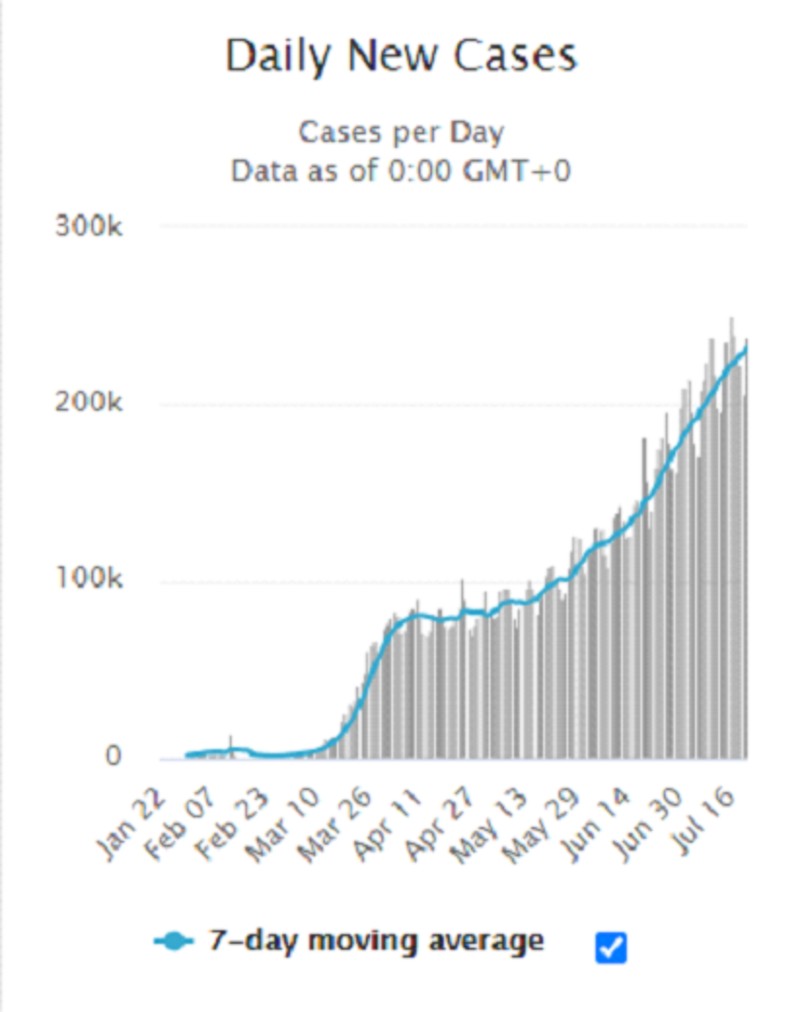

Esses números refletem apenas uma fração da realidade, haja vista a subnotificação de casos e mortes. O Brasil e os EUA, com seus governos criminosamente responsáveis por milhares de mortes evitáveis, mas muitos outros países sul-americanos, asiáticos e africanos, carentes de governança e/ou de recursos, mostram que a pandemia está ainda em uma fase ascendente, ultrapassando agora 200 mil novos contágios por dia, como mostra a Figura 1.

Figura 1 – Casos diários de novas infecções pelo vírus SARS-CoV-2 no mundo todo, entre 22 de janeiro e 21 de julho de 2020 (Fonte: Worldometers)

Segundo o Worldometers, desde meados de maio, a curva de óbitos diários globais notificados não declina e voltou frequentemente a se situar acima de 5 mil. Os jornais noticiam novos surtos localizados da covid-19 em países que pareciam tê-la debelado e outras epidemias com potencial para se tornar pandemias se anunciam no horizonte. Pandemias podem constituir a “nova normalidade” das sociedades contemporâneas. Mas epidemias nunca constituíram um risco existencial à humanidade e é praticamente zero a probabilidade de que venham no futuro a exterminá-la.

Na verdade, esta e as próximas pandemias não devem impor inflexões na curva do crescimento populacional. A humanidade deve atingir 8 bilhões de indivíduos em algum momento antes de 2025 e continuar crescendo à taxa anual de 1,1% ou pouco menos. A cada 12 meses, acrescentam-se, hoje em dia, mais de 80 milhões de pessoas à população mundial. Mesmo num ambiente cada vez mais degradado e hostil, a população mundial deve continuar crescendo ainda por algum tempo, embora a taxas declinantes.

IHU On-Line – Mas a pandemia não seria a ‘gota d’água num copo cheio’ de diversas crises que levam a esse risco?

Luiz Marques – A pandemia é certamente uma gota a mais nesse copo cheio de diversas crises convergentes, agindo em sinergia no processo em curso de colapso socioambiental. De fato, embora não represente em si mesma, isto é, considerada isoladamente, um risco existencial à humanidade, a covid-19 não deve ser considerada apenas uma pandemia “entre outras”. Há uma emergente percepção científica de efeitos e sequelas de médio e longo prazo que afetam não apenas os pulmões, mas diversos outros órgãos do corpo humano, notadamente os rins, o fígado, o coração e o cérebro (Helms et al. 2020).

Mais de 300 estudos no mundo todo encontraram sintomas de encefalopatias em cerca de 50% das pessoas infectadas. Estas podem apresentar sintomas leves, como perda de olfato, dores de cabeça, tontura e formigamentos, mas também distúrbios gravíssimos, como prostração, afasia, AVCs, convulsões, delírios, surtos psicóticos, síndrome de Guillain-Barré etc., inclusive em casos de infecções leves e em pessoas jovens (Cormier 2020). Em síntese, não somos ainda capazes de avaliar a real escala dos danos à saúde humana que esta pandemia causará.

Mais importante ainda que isso, as mortes derivadas de maiores adversidades socioeconômicas suscitadas pela pandemia já excedem as mortes diretamente ocasionadas pela infecção. Um relatório da Oxfam, intitulado The Hunger Virus: How Covid-19 is Fuelling Hunger in a Hungry World (9/VII/2020), refere-se justamente a essa ideia da gota d’água final (final straw, na expressão em inglês) no aprofundamento dessas crises, ao menos no que se refere ao aumento da fome no mundo [3]:

“A covid-19 está aprofundando a crise de fome em pontos críticos no mundo e criando novos epicentros de fome no planeta. Até o fim do ano, 12.000 pessoas podem morrer de fome por dia por causa da covid-19, potencialmente mais do que da própria doença. A pandemia é a gota d'água para milhões de pessoas que já lutam com os impactos dos conflitos, mudanças climáticas, desigualdade e um sistema alimentar colapsado, que empobreceu milhões de produtores de alimentos e trabalhadores. Enquanto isso, os que estão no topo continuam a lucrar: oito das maiores empresas de alimentos e bebidas pagaram mais de USD 18 bilhões aos acionistas desde janeiro, mesmo quando a pandemia estava se espalhando pelo mundo – dez vezes mais do que a quantia solicitada pela ONU no âmbito da luta contra a covid-19 para impedir que as pessoas passem fome”.

Em 2030 estaremos ainda mais distantes do que hoje dos dois primeiros dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: erradicação da pobreza e fome zero. A pandemia é, em suma, uma gota d’água a mais num quadro muito mais amplo de erosão da segurança e da saúde humanas no âmbito de crises sistêmicas que se abatem sobre as sociedades contemporâneas. Ela acrescenta mais estressores a um quadro já marcado por múltiplas e inquietantes relações destrutivas da humanidade com o sistema Terra, mais especificamente, com a biosfera e o sistema climático.

Essa destrutividade é necessariamente uma autodestrutividade, simplesmente porque não podemos viver com os níveis atuais de poluição e intoxicação industrial, não podemos viver sem florestas, sem biodiversidade terrestre e marítima, e sem a estabilidade do sistema climático que permitiu o florescimento de todas as civilizações passadas e presentes. Após tantas conquistas da humanidade em prol de seu próprio bem-estar, regressão é a palavra que melhor define a situação atual da sociedade global. Essa regressão está se acelerando, em certos aspectos muito mais rapidamente que as projeções científicas. Dia a dia, ela revela com maior clareza um processo de colapso socioambiental e já estamos bem avançados nesse processo (Marques 2020). Se não houver uma reação forte e imediata da sociedade no sentido de atenuá-lo, aumentando nossas chances de adaptação, ele pode redundar em risco existencial para a nossa e para muitas outras espécies.

IHU On-Line – O que a experiência da pandemia de covid-19 nos revela sobre as crises sistêmicas?

Luiz Marques – A atual pandemia é uma zoonose, isto é, uma doença infecciosa transmitida de outros animais para a nossa espécie. Esse salto interespécies de parasitas – vírus ou outros micro-organismos – é uma realidade constante na história da humanidade, mas ele tem sido muito intensificado pela expansão do agronegócio global sobre as florestas (Pontes 2020) e pelo aumento absurdo do consumo de carne na China (Rossi 2018), no Brasil (Macedo 2019) e alhures, promovido por esse mesmo agronegócio.

O agronegócio brasileiro tenta vender a ideia de que pode se desenvolver sem desmatamento. Mas o fato é que os grandes proprietários de terra são os grandes responsáveis, diretos ou indiretos (pois são os clientes finais dos grileiros), por grande parte da destruição da cobertura vegetal no Brasil. E o mesmo ocorre no resto do mundo. O perigo de uma maior recorrência de pandemias decorrentes da atividade destrutiva do agronegócio tem sido de há muito advertido pela literatura científica.

Já em 1994, num livro intitulado The Coming Plague. Newly Emerging Diseases in a World Out of Balance, Laurie Garrett alertava: “Muitos aspectos da história são imprevistos e não foram antecipados. (…) Mas numa área vital, qual seja a emergência e a difusão de uma nova doença infecciosa, podemos já prever o futuro, e ele é ameaçador e perigoso para todos nós” [4]. Revendo a literatura científica sobre o SARS, Vincent Cheng e colegas apontavam em 2007 que: “a presença de um grande reservatório de vírus do tipo SARS-CoV em morcegos, juntamente com a criação de mamíferos exóticos para a alimentação no sul da China, é uma bomba-relógio [5]”. Mas não apenas em morcegos (Maxman 2017) e em “mamíferos exóticos”, mas em mamíferos em geral (Mollentze & Streicker 2020).

Mais recentemente, três livros reiteram a relação de causa e efeito entre devastação ambiental, agropecuária industrial e pandemias no âmbito do capitalismo globalizado. Em 2016, Rob Wallace publicou Big Farms Make Big Flu, um livro movido pela percepção de que as grandes corporações da alimentação entraram em uma aliança estratégica com a influenza (“Big Food has entered a strategic alliance with influenza”). No curso de suas pesquisas, o autor criou e mantém paralelamente um blog sugestivamente intitulado Farming Pathogens, no qual ele caracteriza o agronegócio global como uma “Vichy Viral”, um regime que colabora com um vírus” (“a ‘Viral Vichy’, a regime that collaborates with a virus”). Em 2012, Serge Morand previu em seu livro, La prochaine peste, a pandemia por vir. Numa entrevista recente, intitulada “A crise do coronavírus é uma crise ecológica”, Morand sublinha o vínculo entre destruição da biodiversidade causada sobretudo pela pecuária globalizada e a explosão de doenças infecciosas (Schaub 2020):

“Desde 1960, humanos, animais e vegetais sofrem o que eu chamo uma ‘epidemia de epidemias’. Há cada vez mais epidemias por ano, cada vez mais enfermidades diferentes, que são cada vez mais compartilhadas entre os países e se tornam, portanto, pandemias. Cerca de 70% dessas novas epidemias estão associadas aos animais selvagens e domésticos, a mesma proporção das epidemias ‘históricas’. Mas o que muda e cria as condições de sua explosão é a combinação de três fatores: perda de biodiversidade, industrialização da agricultura – que acentua essa perda – e o aumento disparado do transporte de mercadorias e pessoas”.

No mesmo ano de 2012, em Spillover. Animal Infections and the Next Human Pandemic, David Quammen anunciava mais uma vez a alta probabilidade da eclosão da atual pandemia. Em janeiro de 2020, num artigo intitulado “We made the Coronavirus Epidemic”, Quammen volta a constatar: “Invadimos florestas tropicais e outras paisagens naturais, que abrigam tantas espécies de animais e plantas. E dentro dessas criaturas há muitos vírus desconhecidos. Derrubamos árvores, matamos animais ou os aprisionamos e os mandamos aos mercados. Destruímos ecossistemas e liberamos os vírus de seus hospedeiros naturais. Quando isso acontece, eles precisam de um novo hospedeiro. Muitas vezes, somos nós esse novo hospedeiro”. E conclui: “Devemos lembrar, quando a poeira se assentar, que o nCoV-19 não foi algo adventício ou um infortúnio que se abateu sobre nós. Foi e é parte do padrão de escolhas que nós, humanos, estamos fazendo [6]”.

IHU On-Line – O senhor diz que, mesmo depois da pandemia, um novo ciclo de crescimento econômico não será mais duradouro e tampouco sustentável. Por quê?

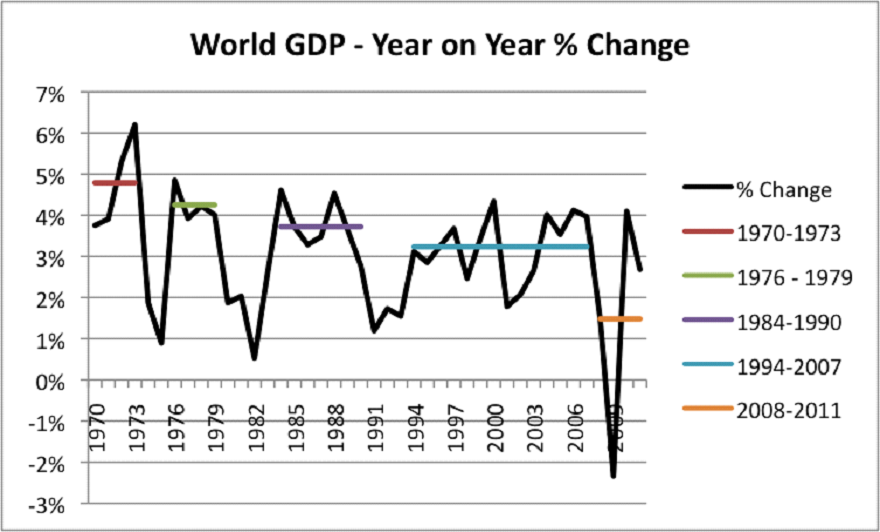

Luiz Marques – O capitalismo é uma máquina de acumulação e de reprodução ampliada de capital. É certo, portanto, que, passada a pandemia ou mesmo antes disso, haverá novos surtos de crescimento. O PIB da China, por exemplo, já voltou a crescer 3,2% no segundo trimestre de 2020, comparado com o mesmo período em 2019. Mas esses crescimentos serão, doravante, localizados, efêmeros e ocorrerão a taxas cada vez menores em relação ao passado. Essas taxas são claramente decrescentes após os chamados “trinta anos gloriosos” iniciados no segundo pós-guerra, como mostra o gráfico da Figura 2.

Figura 2 – PIB Mundial. Porcentagens de Mudança entre 1970 e 2011 (ano a ano e médias por períodos (Fonte: Gail Tverberg, Our finite world, 18/VII/2012)

A primeira grande contração do crescimento foi causada pela primeira crise do petróleo em 1973. Instala-se desde então uma dinâmica de crescimentos a taxas decrescentes e a crise financeira de 2007-2009 gerou o primeiro crescimento negativo da economia mundial desde 1945. A chamada “recuperação” ocorrida no segundo decênio, além de pífia, mostrou o novo caráter muito mais socialmente excludente do capitalismo dos últimos 40 anos. Ela acentuou o contraste entre, de um lado, a frequente exuberância dos lucros financeiros, das bolsas e dos mercados de derivativos e, de outro, a atrofiada economia real.

A China e a Índia são as grandes e quase únicas exceções nesse quadro, mas são exceções efêmeras porque a economia de ambos os países não deve resistir por muito mais tempo às suas catastróficas situações ambientais. Mesmo nos poucos países em que o desemprego diminuiu significativamente ocorreu “uberização” e outras formas de deterioração qualitativa das condições de trabalho, com empobrecimento relativo e mesmo absoluto da grande maioria da população.

Comparemos as Pirâmides da Riqueza Global, criadas pelo Crédit Suisse em 2010 (Shorrocks & Davies 2010) e em 2019 (Shorrocks, Davies & Lluberas 2019). Em 2010, os adultos detentores de ativos superiores a USD 1 milhão (0,5% da população adulta) possuíam 35,6% da riqueza global. Em 2019, eles são 0,9% da população adulta e já concentram quase metade da riqueza planetária (43,9%). Na base da pirâmide da riqueza global, em 2010, os detentores de ativos no valor de até USD 10 mil disputavam 4,2% da riqueza global. Em 2019, cabe-lhes apenas 1,8% dessa riqueza planetária. Em 2010, a riqueza per capita desse grupo de renda mais pobre da humanidade era USD 2.699,00. Em 2019, eles são 56,6% da população adulta e sua riqueza per capita declinou para USD 2.185,00, um empobrecimento de 514 dólares.

Nos últimos três anos, a desigualdade global acentuou-se ainda mais. Segundo a Oxfam (Lawson et al. 2019), “entre 2017 e 2018, um novo bilionário surgiu a cada dois dias”. Em 2018, a riqueza dos bilionários aumentou em 900 bilhões de dólares, ou seja, 2,5 bilhões de dólares por dia. “Enquanto isso, a riqueza da metade mais pobre da humanidade, 3,8 bilhões de pessoas, caiu 11%”. Ainda segundo a Oxfam (Coffey et al. 2020), “em 2019, os bilionários do mundo, apenas 2.153 pessoas, tinham mais riqueza que 4,6 bilhões de pessoas”. Hoje, 3,4 bilhões de pessoas (46% da população mundial) vivem com menos de 5,5 dólares por dia (World Bank 2018). A pandemia já piorou e vai piorar ainda mais esse quadro de desigualdade extrema, tanto mais se a recessão econômica global se prolongar.

IHU On-Line – Quanto tempo deve durar a recessão causada pela pandemia e o que ameaça o crescimento econômico no século XXI?

Luiz Marques – Não é dado saber por quanto tempo a atual recessão persistirá. Mesmo que, contrariamente à percepção geral, venhamos a ter uma recuperação rápida e espetacular, o importante é entender que o crescente desequilíbrio do sistema Terra impõe agora limites estruturais a crescimentos duráveis. Esses limites impedirão cada vez mais o funcionamento da economia globalizada. Nenhuma economia pode crescer assolada pela aceleração do aquecimento global.

Em 2015, o aquecimento médio global superficial do planeta atingiu a marca de 1ºC acima do período pré-industrial. Em 2019, ele alcançou 1,2ºC. Um aquecimento de 0,2ºC em apenas cinco anos! Segundo a Organização Meteorológica Mundial, há 20% de chances de que até 2024 o aquecimento supere a barreira de 1,5ºC na média anual. Essa escalada vertiginosa das temperaturas já está provocando ondas de calor extremo, cuja crescente letalidade foi sublinhada por um editorial da revista Nature de 22 de junho de 2017, intitulado “Mercury rising”: “O calor mata. O corpo, em síntese, evoluiu para trabalhar em uma faixa estreita de variações de temperatura. Nosso mecanismo de resfriamento baseado em transpiração é simples; além de certa combinação de alta temperatura e umidade, ele colapsa. Expor-se a tais condições ambientais por um tempo qualquer torna-se rapidamente uma sentença de morte”. Camilo Mora e coautores (2017) mostram que atualmente cerca de 30% da população mundial está exposta a temperaturas que excedem o limiar de mortalidade por ao menos 20 dias por ano.

E concluem: “Uma ameaça crescente à vida humana por excesso de calor parece agora inevitável, mas será muito agravada se os gases de efeito estufa não forem consideravelmente reduzidos”. O aquecimento global tem produzido, além disso, degelo generalizado, liberação de CO2 e metano do permafrost, eventos meteorológicos cada vez mais destrutivos e recorrentes, inundações e secas maiores, incêndios florestais imensos, extinção de espécies, fragilização dos ecossistemas, esgotamento dos recursos hídricos... A lista de calamidades é longa e inclui maiores chances de proliferação de patógenos causadores de pandemias. Nenhuma economia globalizada poderá funcionar, além disso, num mundo em que a linha costeira, onde se aloja grande parte das metrópoles, será recorrentemente inundada por uma elevação média do nível do mar em franca aceleração.

Hoje essa elevação é de meio centímetro por ano, mas o National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA prevê uma elevação de 13 a 24 cm até 2030, de 18 a 41 cm até 2040 e de 24 a 63 cm até 2050, em relação ao nível médio de 2000 (Sweet et al. 2017). Ao longo de todo o século XX, essa elevação foi de cerca de 20 cm em relação a 1900, o que já foi suficiente para causar inundações costeiras durante as altas marés e salinização dos aquíferos em várias partes do planeta. Segundo um recente relatório dos cientistas do Climate Central [7], mesmo num improvável cenário de redução das emissões de gases de efeito estufa (o que o IPCC chama cenário RCP4.5 W/m2), “cerca de 300 milhões de pessoas estão hoje vivendo em terrenos que estarão abaixo da linha da maré alta em meados do século”.

Essas centenas de milhões de novos refugiados climáticos só farão aumentar ainda mais as atuais migrações forçadas e as decorrentes tensões internacionais. Estamos falando de um amanhã no qual as pessoas nascidas no século XXI contarão a elevação do nível do mar, não mais por milímetros, mas por centímetros por ano, apenas devido ao degelo da Antártida (DeConto & Pollard 2016) [8].

IHU On-Line – Quais as dificuldades e os desafios para compreender essas ameaças?

Luiz Marques – Desde 2007, no famoso Stern Review, Nicholas Stern considerava que as mudanças climáticas são o resultado do maior fracasso do mercado jamais visto (“Climate change is a result of the greatest market failure the world has seen”). Chegamos a um limite, além do qual o crescimento econômico não apenas se torna sempre mais difícil, mas, mais importante que isso, seus malefícios superam seus benefícios. O capitalismo globalizado é uma doença mortal para a vida no planeta e o crescimento econômico nesse modelo só a agrava. Mesmo os economistas que buscam incorporar a problemática ecológica em seus diagnósticos permanecem prisioneiros da farmacopeia do século XX: desacoplamento (“decoupling”, isto é, aumento do PIB sem correlativo aumento da pressão antrópica sobre os ecossistemas), ganhos de eficiência ecológica, crescimento 4.0, etc. Mas mesmo quando se verifica menor pressão antrópica sobre o meio ambiente por unidade do PIB, o que se constata é que essa pressão continua crescendo em termos absolutos. O limite mental dos economistas é, naturalmente, sua própria proficiência. Em outras palavras, eles enxergam o mundo pelas lentes da economia. Por isso, justamente, têm dificuldade em assimilar as consequências de um fato de ciência básica do sistema Terra: as concentrações atmosféricas de CO2 só estiveram tão altas como hoje – 415,3 partes por milhão (ppm) em 4 de julho de 2020 – há milhões de anos. “Mantidas as emissões atuais, haverá mais CO2 na atmosfera da Terra em 2025 do que em qualquer outro período nos últimos 3,3 milhões de anos” (Vega et al. 2020).

Nessa época, chamada idade Piacenziana do Plioceno (2,6 a 3,6 milhões de anos antes do presente), o planeta estava em média 2ºC a 3ºC mais quente que o período pré-industrial. É a esse nível de aquecimento catastrófico que já estamos condenados, mesmo sem mais emissões excedentes de gases de efeito estufa. Mas a máquina expansiva do capitalismo global continua a emitir mais de 50 bilhões de toneladas desses gases todos os anos, sobretudo pela queima de combustíveis fósseis e pelo desmatamento. Em 2018, consumimos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Os que preferem se enganar celebram o declínio do carvão, mas em 2017 havia em construção em 17 países – sobretudo China, Índia, Japão, Indonésia, Filipinas, Vietnã, Paquistão e Polônia – 267 usinas termelétricas movidas a carvão, sendo 154 completamente novas e 113 expansões de usinas já existentes [9].

A Alemanha gera hoje mais de 35 GW de eletricidade à base de carvão, está inaugurando uma nova usina, Datteln 4, que emitirá mais 40 milhões de toneladas de CO2, e promete fechar suas usinas termelétricas movidas a carvão até... 2038! [10] Mas já em 2016, Hans-Joachim Schellnhuber, um dos mais experientes cientistas do sistema Terra, afirmava que “até 2025 teremos que ter fechado todas as usinas termelétricas movidas a carvão. E até 2030 teremos que nos ter livrado inteiramente de todos os dispositivos a combustão. Essa descarbonização não garantirá evitar um aquecimento superior a 1,5ºC, mas nos dará uma chance” (citado por McKie 2016) [11].

As florestas desaparecem sob nossos olhos. Segundo o Global Forest Watch, entre 2001 e 2018, houve uma perda de 3,61 milhões de km2 de cobertura arbórea no planeta. Um número cada vez maior de pessoas entende que destruir a Amazônia, o Cerrado e os remanescentes da Mata Atlântica para saciar nossa insana dieta carnívora ou para alimentar com soja os porcos, os frangos e fazendas aquáticas situadas no outro lado do Atlântico ou do mundo é a mais rápida e segura receita para a catástrofe.

Não é assim que a economia e o mundo podem funcionar. O capitalismo globalizado está intoxicando os humanos e outras espécies com quantidades colossais de agrotóxicos, de fertilizantes industriais, de plástico e de lixo eletrônico. Estamos assistindo inertes, em suma, a um processo sem precedentes de desestabilização do sistema climático, de poluição e de aniquilação da biosfera.

IHU On-Line – Em que medida a questão ambiental é capaz de recuperar o socialismo no século XXI? Quais os desafios a implementar e como devem ser concebidas lutas mais ambiciosas do que os programas social-democratas ou revolucionários do século XX?

Luiz Marques – A primeira e mais fundamental condição para atenuar e aumentar as chances de nos adaptar ao colapso socioambiental em curso é superar o capitalismo. A esperança que a máquina de fim de mundo em que se tornou o capitalismo globalizado de hoje possa ser “educado”, de modo a se tornar ambientalmente menos destrutivo, é incompatível com as evidências históricas e mesmo com as leis da física. Como bem faz notar Naomi Klein (2014),

“Nosso sistema econômico e nosso sistema planetário estão agora em guerra. Ou, mais precisamente, nossa economia está em guerra com muitas formas de vida na Terra, incluindo a vida humana. O que o clima necessita para que se evite o colapso é uma contração no uso dos recursos pela humanidade; o que nosso modelo econômico exige para evitar o colapso é expansão sem peias. Apenas um desse conjunto de regras pode ser mudado e não é o das leis da natureza”.

Mas a sociedade pós-capitalista será também uma sociedade pós-socialista, pois, do ponto de vista ambiental, o socialismo foi tão catastrófico quanto o é o capitalismo. A palavra socialismo tem ainda sentido no século XXI se, e somente se, for entendida como ecossocialismo, isto é, como uma sociedade baseada no pressuposto de que a diminuição da degradação ambiental e da desigualdade socioeconômica são duas faces da mesma moeda e pressupõem-se reciprocamente.

A “ecologia” na expressão ecossocialismo não é um simples prefixo de conveniência, acrescido ao ideal socialista pelo qual se orientaram os programas social-democratas e revolucionários do século XX. Esse prefixo supõe, fundamentalmente, libertar-nos da ilusão de que a economia rege a sociedade. A economia é um subsistema da ecologia e esta a rege, impõe-lhe limites intransponíveis e já de há muito superados no século XXI. O ecossocialismo pressupõe abandonar a ideia, cara à tradição liberal, de que o Homo sapiens é redutível ao Homo oeconomicus, uma criatura cuja ação se orienta pela busca de uma maior apropriação de bens e valores.

Em termos práticos, recusar a ficção capitalista do Homo oeconomicus significa subordinar toda atividade econômica a quatro imperativos inegociáveis e impostos por força de lei pétrea:

(1) Evitar uma ainda maior desestabilização do sistema climático, o que significa subordinar a economia, a política e tudo o mais à necessidade de que as concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa retornem tão cedo quanto possível abaixo de 350 partes por milhão. Como James Hansen e colegas afirmavam já em 2008:

“Se a humanidade deseja preservar um planeta similar àquele em que se desenvolveu a civilização e ao qual a vida na Terra está adaptada, a evidência paleoclimática e a atual mudança climática sugerem que os níveis atmosféricos de CO2 precisam ser reduzidos de seus atuais 385 ppm para no máximo 350 ppm”.

Em apenas 12 anos (2008-2020), saltamos de 385 ppm (partes por milhão) para mais de 415 ppm, um aumento de 30 ppm!! Nos próximos 15 anos (possivelmente antes, dadas as alças de retroalimentação), devemos atingir 450 ppm, um nível de concentração atmosférica de CO2 associado a um aquecimento médio global absolutamente desastroso de 2ºC acima do período pré-industrial. As chances de manter uma sociedade organizada nesse patamar de aquecimento tendem rapidamente a zero. Temos portanto mais dez ou quinze anos de sociedade organizada. Essa é nossa última janela de oportunidade, antes de perdermos completamente o controle da situação.

Precisamos, portanto, abandonar os combustíveis fósseis, que devem ser utilizados apenas para acelerar a transição para um sistema energético alternativo, baseado em fontes renováveis de baixo-carbono. Foi-se o tempo em que o petróleo podia trazer prosperidade. Ele só trará, doravante, mais aquecimento global, mais poluição, mais crises sanitárias e, portanto, mais pobreza e sofrimento. O transporte de indivíduos e mercadorias baseado em motores a combustão (rodoviário, marítimo ou aéreo) deve ser minimizado, em prol de um sistema de transporte coletivo, eletrificado, sobretudo ferroviário e fluvial, de alta densidade e qualidade.

(2) Interromper a remoção e a degradação das florestas e demais biomas naturais do planeta e, na medida do possível, restaurá-los. Isso só será possível se reduzirmos drasticamente a dieta carnívora e se substituirmos o sistema alimentar globalizado e dominado pela agroquímica e pela finança internacional por um sistema agrícola livre de agrotóxicos e baseado na autossuficiência dos territórios.

(3) Construção de uma nova ordem jurídico-política internacional, de natureza democrática, capaz de coordenar o combate às principais emergências globais e no qual não haja mais lugar para a noção arcaica, irracional e militarista de soberania nacional absoluta. A humanidade tem que aprender a conviver pacificamente com ela própria, livre da tutela militar, e a compartilhar esse planeta com as demais espécies.

(4) Redefinição filosófica e espiritual da posição do homem no âmbito da biosfera, com abandono do antropocentrismo em favor do biocentrismo e de uma ecologia integral, nos moldes propostos pela encíclica Laudato Si’ bem como por diversos outros programas ecológicos que não sejam simples “capitalismo verde”. Para isso, é preciso maior engajamento da ciência na produção de conhecimento e tecnologia voltada para a viabilização dos três pontos acima. A política deve se basear em evidências científicas e a ciência deve assumir suas responsabilidades políticas.

É crescente o número de trabalhos que advertem sobre as crescentes probabilidades de que o capitalismo torne a terra parcial ou totalmente inabitável para os humanos e inúmeras outras espécies no horizonte deste século. Em 2017 e 2019, David Wallace-Wells desenvolveu análises bem informadas a esse respeito. Em 2018, Will Steffen e colegas mostraram que o planeta pode evoluir em direção a condições climáticas extremas (designadas pelo termo “Hothouse Earth”), uma vez superado um aquecimento médio global de 2ºC acima do período pré-industrial. Estamos na iminência de cruzar esta linha de não retorno. Não sem razão Michel Lepetit, cofundador do The Shift Project, reitera mais uma vez a percepção de que “pela primeira vez a ameaça de um planeta inabitável não é mais do domínio da ficção-científica” [12]. Sem a adequada percepção da extrema gravidade da situação atual, sem superarmos a doença do capitalismo globalizado, estaremos condenados a um século XXI no qual já não poderemos, ou não desejaremos, viver.

[1] J.-B. de Monet, chevalier de Lamarck, Système analytique des connaissances positives, etc. Paris, 1820, p. 154, n. 1. Citado por Dominique Bourg e Augustin Fragnière, La pensée ecologique. Une anthologie. Paris, 2014, p. 49.

[2] "A pandemia incide no ano mais importante da história da humanidade. Serão as próximas pandemias gestadas na Amazônia?” Jornal da Unicamp, 5/V/2020 (replicado na revista Cosmos & Contexto); “Pandemics, Existential and non-Existential Risks to Humanity”. Ambiente & Sociedade, 23, 3/VII/2020. Disponível aqui.

[3] “COVID-19 is deepening the hunger crisis in the world’s hunger hotspots and creating new epicentres of hunger across the globe. By the end of the year 12,000 people per day could die from hunger linked to COVID-19, potentially more than will die from the disease itself. The pandemic is the final straw for millions of people already struggling with the impacts of conflict, climate change, inequality and a broken food system that has impoverished millions of food producers and workers. Meanwhile, those at the top are continuing to make a profit: eight of the biggest food and drink companies paid out over $18 billion to shareholders since January even as the pandemic was spreading across the globe - ten times more than has been requested in the UN COVID-19 appeal to stop people going hungry”. Disponível aqui.

[4] “Many aspects of history are unanticipated and unforeseen. (…) Yet in one vital area, the emergence and spread of new infectious disease, we can already predict the future – and it is threatening and dangerous to us all.

[5] “The presence of a large reservoir of SARS-CoV-like viruses in horseshoe bats, together with the culture of eating exotic mammals in southern China, is a time bomb”.

[6] We invade tropical forests and other wild landscapes, which harbor so many species of animals and plants — and within those creatures, so many unknown viruses. We cut the trees; we kill the animals or cage them and send them to markets. We disrupt ecosystems, and we shake viruses loose from their natural hosts. When that happens, they need a new host. Often, we are it. (…) We must remember, when the dust settles, that nCoV-2019 was not a novel event or a misfortune that befell us. It was — it is — part of a pattern of choices that we humans are making”.

[7] Cf. Climate Central, “Flooded Future: Global vulnerability to sea level rise worse than previously understood”, 29/X/2019. Disponível aqui.

[8] “Today we’re measuring global sea level rise in millimetres per year. We’re talking about the potential for centimetres per year just from Antarctica".

[9] Cf. Adam Morton, “The world is going slow on coal, but misinformation is distorting the facts”, TG, 16/X/2017, Segundo informações da CoalSwarm. Disponível aqui.

[10] Cf. “Germany to Phase Out Coal by 2038- A Done Deal?” Earth.org, 28/IV/2020.

[11] “by 2025 we will have to have closed down all coal-fired power stations across the planet. And by 2030 you will have to get rid of the combustion engine entirely. That decarbonization will not guarantee a rise of no more than 1.5C but it will give us a chance”.

[12] Michel Lepetit, “Les dégrés du chaos”. Le Monde, 12/VII/2020.