A sociedade latino-americana tem mudado para a direita e o progressismo está desorganizado, constata o jornalista uruguaio

A disputa por recursos naturais é uma das marcas da transformação geopolítica em curso no século XXI. As principais potências do mundo, EUA e China, “estão lutando pela água, pela terra, pela mineração”, o que indica que o “extrativismo será mais forte nos próximos anos” e “a situação será muito mais grave”, adverte Raúl Zibechi na conferência “Crise geopolítica mundial: a guerra contra os povos e seus territórios”, promovida pelo Centro de Promoção de Agentes de Transformação – Cepat em parceria com o Instituto Humanitas Unisinos – IHU. O extrativismo, explica, “é uma luta do capital por apropriação de territórios para converter a natureza em commodities, em mercadorias”. Em outras palavras, resume, “é a guerra contra os povos”.

Os efeitos da reconfiguração geopolítica já podem ser observados na América Latina. Em pouco mais de uma década, o continente passou de um contexto de dependência norte-americana para dependência chinesa. No início dos anos 2000, quase todos os países da região mantinham relações econômicas e comerciais com os EUA, mas desde 2010 ocorreu uma mudança “rápida, forte e estrutural” e, em 2022, a maioria já estabelecia relações com a China. “A China não é um país socialista; é um país capitalista neoliberal. Até agora não é um país imperialista, mas é um país que na América Latina tem empreiteiras, que são companhias do Estado chinês, profundamente extrativistas. Não podemos esquecer isso e devemos compreender que o extrativismo, nos próximos 20 ou 30 anos, vai ser mais profundo”, pontua.

Este quadro, adverte o jornalista, tem implicações diretas sobre os povos e afeta, de modo particular, comunidades indígenas e povos tradicionais, cujos territórios são alvos de interesse e exploração econômica, com anuência do Estado. “Temos um Estado para o roubo, para o despojo. Vemos que mudam os governos, mas não há avanços na defesa dos povos porque o Estado mudou”, assegura.

A seguir, publicamos a conferência de Raúl Zibechi no formato de entrevista, juntamente com as perguntas formuladas pelos integrantes do Cepat. O conferencista atualiza o conceito de extrativismo, particularmente sua manifestação na América Latina, comenta as transformações na geopolítica mundial, como a queda do imperialismo norte-americano e a ascensão da China, apresenta lutas de resistência dos povos latino-americanos e critica a nova rodada do progressismo light no continente. “A margem de manobra dos governos progressistas é muito fraca”, afirma.

Raúl Zibechi (Foto: Correio da Cidadania)

Raúl Zibechi é escritor, jornalista e pensador-ativista uruguaio, dedicado ao trabalho com movimentos sociais na América Latina. Quando estudante, participou de grupos ligados ao Movimento de Libertação Nacional – Tupamaros. Em meados dos anos 1980, começou a publicar artigos em revistas e jornais de esquerda (Página Aberta, Egin, Libertação) e meios de comunicação da América Latina (Pagina|12, Argentina, e Mate Amargo, Uruguai).

Foi editor do semanário Brecha e ganhou o Prêmio de Jornalismo José Martí por sua análise do movimento social argentino que levou à insurreição de dezembro de 2001. Entre suas publicações mais recentes, estão: Latiendo Resistencia: mundos nuevos y guerras de despojo (Oaxaca: El Rebozo, 2015), Descolonizar el pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias (Quimantú, 2014 y Desdeabajo, 2015) e Preservar y compartir: bienes comunes y movimientos sociales (Buenos Aires: Mardulce, 2013).

IHU – Qual é a origem do extrativismo?

Raúl Zibechi – O primeiro a falar em extrativismo – embora não falasse assim – foi Marx no fim do terceiro livro de O Capital, que trata da acumulação originária do capital. Marx estudava como o capital chegou ao mundo, dado que em períodos anteriores ele não existia. Segundo Marx, a acumulação originária, origem do capital, tem dois caminhos. Um deles é o colonialismo, as guerras coloniais, onde o sistema colonialista dos países do Norte – Espanha, Portugal, Inglaterra – roubava as riquezas dos povos: ouro, prata, minerais em geral, mas também grandes plantações de cana-de-açúcar e de café com trabalho escravo. Essa foi uma das formas como o capital foi formado. Por isso, Marx dizia que o capital chegou ao mundo com lama e sangue em todos os seus poros.

O segundo caminho foi a expropriação dos camponeses. Os camponeses tinham, como todos os camponeses do mundo, uma terra pequena para eles e terras comuns, terras comunais, nas quais pegavam madeira para o fogo, alimento para o gado etc. A classe de cima, que não era a burguesia, mas uma classe feudal, começou a ocupar e expropriar essas terras comuns. Com isso, os camponeses ficaram sem poder reproduzir a vida do campo, a vida coletiva e, portanto, começaram a sair das comunidades até que o sistema dominante os obrigou a ingressarem, pela força, nas primeiras fábricas, chamadas moinhos do diabo. Nas fábricas, os camponeses desenvolviam um trabalho forçado. Esse foi o início da era industrial.

Por essas duas vias o capital acumulou as primeiras formas do capitalismo. Essas primeiras formas do capitalismo eram basicamente roubo colonial dos camponeses. Formado o capital, o trabalho fabril, começou o que Marx chamou de a verdadeira acumulação capitalista, que é a exploração do trabalho assalariado. Tecnicamente, Marx falava da acumulação por reprodução ampliada do capital. O capitalista investia o dinheiro: comprava máquinas, matérias-primas, instalava fábricas, contratava trabalhadores, explorava o trabalhador por 8 ou 12 horas e ganhava a mais-valia. Essa era a acumulação. Depois de falar da acumulação originária, Marx não voltou a falar disso, mas outros estudos apontam que a acumulação por roubo nunca acabou. Alguns marxistas dizem que, finalizada a acumulação originária, iniciou-se a acumulação por exploração do trabalho na indústria. Outros dizem que a exploração ou a acumulação por roubo nunca acabou.

Quando começou o neoliberalismo, o geógrafo David Harvey disse que a acumulação originária continuava a existir com outros nomes e outras características. Ele fala de acumulação por despossessão – acumulação por roubo, na verdade. Falo isso porque não somos técnicos, não somos acadêmicos, somos lutadores sociais que utilizam os conhecimentos científicos para fazer a defensa do mundo do trabalho e dos povos, ou seja, diz que o neoliberalismo é o retorno ampliado da acumulação por roubo.

Por que ele diz isso? O que se sucedeu no mundo? Os anos 1960 foram importantes para a indústria mundial. Vocês podem recordar, no Brasil, na ditadura, o ABC paulista, a indústria automobilística, as empreiteiras. Os trabalhadores do mundo lutaram contra os capitalistas nas fábricas e criaram uma grande desordem. Então, o capital implementou a tecnificação das fábricas, ou seja, introduziu o que chamamos de automatização da produção e depois, robôs, ou seja, a robotização das fábricas. Hoje, nas fábricas, há mais robôs e menos trabalhadores. No grande período industrial, décadas de 1920 e 1930, havia muitos trabalhadores e poucas máquinas. Hoje, a situação é inversa: há muitas máquinas e poucos trabalhadores.

Essa foi uma forma de superar a luta de classe dos trabalhadores contra o capital. Outra forma foi trasladar as fábricas para a China. Essa foi, a partir dos anos 1980 e 1990, uma tendência muito forte. Quando o capital começou a transferir o capital industrial, o capital industrial passou a ser investido no sistema financeiro. O sistema financeiro foi, a partir dos anos 1980, o centro de acumulação do capital. Hoje, o 1% mais rico são os donos dos grandes bancos, das grandes sociedades de inversão. O capital financeiro é o ator principal desse modelo que chamamos de extrativismo ou acumulação por roubo.

Com tudo isso quero dizer que o extrativismo ou acumulação por roubo é a resposta do capital à luta dos trabalhadores. Isso é muito importante porque o capital não trabalha sozinho. Ele tem a classe operária e a classe burguesa. Quando a classe operária luta muito forte, ele muda as formas de exploração. Ou seja, decidiu transladar o centro de acumulação para os territórios. O capital começou a fazer isso com a mineração, os monocultivos, as grandes obras de infraestrutura, com a especulação imobiliária, isto é, a acumulação urbana por roubo. Ou seja, nas cidades ocorre o mesmo fenômeno.

IHU – Como a geopolítica mundial mudou e está mudando, seguindo as transformações do capital?

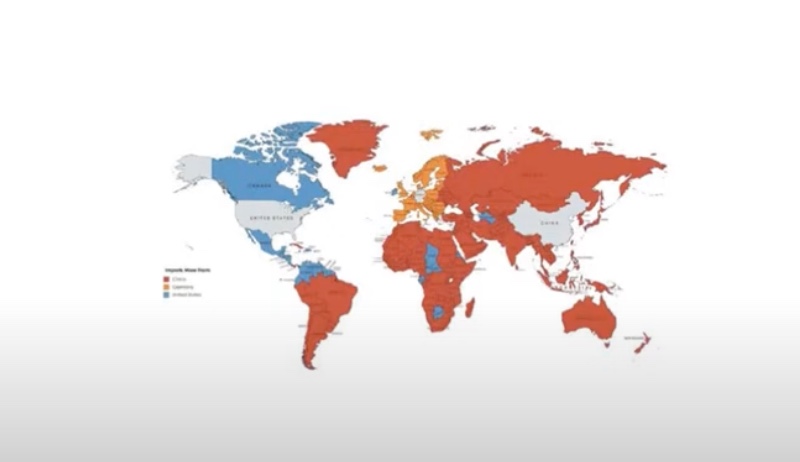

Raúl Zibechi – O mapa abaixo mostra como o mundo está mudando.

(Foto: Reprodução)

Vemos que em 2000 a América Latina tinha relações econômicas e comerciais privilegiadas com os Estados Unidos. 23 anos depois, a maioria dos países do Sul da América Latina (cor vermelha), como Brasil, Argentina, os países andinos (Peru, Chile e Bolívia) começaram a ter relações muito mais fortes com China, especialmente a partir de 2010.

No mapa, dos três países da América do Sul, Equador, Colômbia e Venezuela, dois estão com a cor azul. A Venezuela tem outra cor porque tem relações com a China e com os Estados Unidos. A Venezuela tem um problema, que é o petróleo. Sua principal atividade é a exportação de petróleo cru aos Estados Unidos e sua principal importação é petróleo refinado dos Estados Unidos. Isso é uma dependência estrutural.

Naturalmente, a maioria dos países da América Central e do México tem relações muito próximas com os Estados Unidos. Mas o importante a destacar no mapa é a mudança ocorrida: uma mudança muito rápida, forte e estrutural. Os países de azul são os que têm uma relação estrutural privilegiada com os Estados Unidos, e isso não depende dos governos; é uma relação estrutural que não muda. A mudança ocorrida na América Latina é parte da crise sistêmica e geopolítica. A ascensão de China é inevitável e mostra que a debilidade dos Estados Unidos também é estrutural.

Reprodução

No mapa acima, de 2022, vemos que quase todos os países, tanto nas Américas quanto na África e na Ásia, têm relações privilegiadas com a China e não mais com os Estados Unidos. Em 2000, quase todo o mundo representado no mapa era da cor azul. A cor laranja, na Europa, mostra as relações comerciais com a Alemanha, mas também tem uma forte presença chinesa na Europa. O mapa mostra que os americanos estão ficando isolados. Por que isso é importante? Porque, para compreender o governo Trump, precisamos entender que o mundo está num processo de grandes mudanças e os americanos estão ficando isolados. A reação dos EUA é muito forte porque o nível de vida do povo americano, dos trabalhadores americanos, caiu.

A cidade de Detroit, que foi o centro da indústria automobilística – era como o ABC paulista –, tinha 2,5 milhões de habitantes. Hoje, tem menos de 800 mil porque a indústria caiu. A indústria agora está na China. Então, a pobreza, as enfermidades e a inexistência de futuro para o povo americano têm muita relação com essa queda e com o fato de que os burgueses levaram a indústria para a Ásia, principalmente para a China, mas também para Tailândia, Vietnã e outros países. Isso foi feito porque o preço da hora do trabalho era muito mais baixo nesses lugares e não havia leis de proteção ambiental. Portanto, o grande negócio foi levar a indústria para a Ásia.

Mais recentemente, temos visto uma reação forte contra a China, a Rússia e o Irã. No mapa acima, observamos duas metades do mundo: o Norte Global e o Sul Global. O Norte Global são os Estados Unidos, o Canadá, a Europa, o Japão e a Austrália, que também têm relações privilegiadas com a China. Portanto, estamos no meio de uma mudança estratégica no mundo.

Quero esclarecer duas coisas. Para nós, latino-americanos, essa crise geopolítica é a terceira que conhecemos. A primeira foi a das guerras de independência, onde Brasil e outros países alcançaram a independência das metrópoles. A segunda foi a crise da oligarquia da terra, que no Brasil foi protagonizada por Getúlio Vargas. Também foi um momento de grande crise, quando a hegemonia britânica, que chegou depois da hegemonia espanhola e portuguesa, foi passando, nos anos 1920 e 1930, para a hegemonia americana. Desde 2010, temos passado da hegemonia americana para a chinesa. As duas hegemonias anteriores se estabeleceram com guerras. Nos anos 1820, com as guerras de independência, e, no século XX, com as duas guerras mundiais, com quase 100 milhões de mortos.

Neste momento, estamos num período parecido de mudança, com perigo de guerra. A crise geopolítica mundial tem uma característica: significa que as principais potências do mundo estão lutando pelos recursos naturais, estão lutando pela água, pela terra, pela mineração. O extrativismo será mais forte nos próximos anos porque antes tinha uma potência, o Norte Ocidental, que lutava para roubar nossos recursos. Hoje, tem duas potências lutando pelos recursos. A situação será bem mais grave. A China não é um país socialista; é um país capitalista neoliberal. Até agora não é um país imperialista, mas é um país que na América Latina tem empreiteiras, que são companhias do Estado chinês, profundamente extrativistas. Não podemos esquecer isso e devemos compreender que o extrativismo, nos próximos 20 ou 30 anos, será mais profundo.

O extrativismo mostra como mudou a relação de forças em nossos países. Hoje, o extrativismo se manifesta, na América Latina, na mineração. Há uma luta por terras raras, há uma luta não tanto por ouro e prata, mas por minério de ferro no Norte do Brasil. Existem também os monocultivos. Neste momento, Ásia e China são grandes consumidores de alimentos e de soja para o gado. A fronteira agrícola está se expandindo e invadindo a Amazônia. Além disso, tem as grandes obras de infraestrutura. No Brasil, o caso de Belo Monte é o símbolo mais grave da depredação da Amazônia. A Volta Grande do Xingu foi afetada e o rumo das águas foi modificado. Tem casos como o do rio Madeira, com duas grandes hidrelétricas que mudaram o curso das águas, e agora tem seca na região. Tem ainda o problema da represa de Santo Antônio, que quase não tem água. Ou seja, foram feitos investimentos milionários para nada, além da ganância das empreiteiras que foram acusadas de corrupção. A Odebrecht é o símbolo maior disto de que estamos falando.

Então, o extrativismo é uma luta do capital por apropriação de territórios para converter a natureza em commodities, em mercadorias. Apropriar territórios é igual a expulsar povos indígenas, quilombolas, povos originários. O Brasil é um país interessante porque tem, provavelmente, a maior diversidade de povos tradicionais. Isso é interessante do ponto de vista da diversidade, mas eles estão sendo atacados fortemente pelo capital.

O geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves, que trabalhou com Chico Mendes e estudou os povos tradicionais, concluiu que, depois do ano 2000, a maioria das lutas no Brasil não era por reforma agrária, como foi no período anterior dos anos 1990, mas pela defesa das terras dos indígenas e dos povos tradicionais que estão sendo atacados pelo modelo extrativista. Esta é uma parte do problema de hoje: o capital está fazendo uma guerra.

Mas aqui existe uma mudança importante, que tem relação com o que Frantz Fanon dizia: o mundo está dividido em duas partes: a zona do ser, onde os direitos são respeitados e os conflitos se resolvem com negociações (poderíamos falar das áreas nobres das cidades brasileiras); e a zona do não ser, onde a violência é a principal forma de dominação. Esse seria o mundo favelado, o mundo dos pobres, da cidade e do campo. Nesse mundo não ocorre somente acumulação por roubo; é mais que isso. Os zapatistas falam de uma guerra contra os povos. Essa forma de acumulação é uma guerra.

No Mato Grosso do Sul ocorre uma forte luta dos fazendeiros, aliados com o judiciário e com a polícia militar, contra os Guarani kaiowá. Não é uma luta por causa do reconhecimento de novas terras, mas de terras que o Estado já reconheceu, mas ainda não definiu legalmente. Os indígenas querem ocupar e retomar suas terras, reconhecidas pelo Estado, mas os fazendeiros os impedem com violência. Isso acontece no mundo inteiro, em toda América Latina, não só no Brasil.

O extrativismo, portanto, é a guerra contra os povos. Ele é acompanhado de outra mudança: o setor mais rico da sociedade, o capital financeiro, tomou o Estado. Já não temos o velho Estado democrático, incluindo o Estado getulista, que era desenvolvimentista, que necessitava da negociação com os trabalhadores para que existisse a paz industrial. O Estado foi modificado pelo 1% mais rico, apoiando-se na ditadura militar e nos esquadrões da morte, que são as milícias. Em cidades como o Rio de Janeiro, metade da população está sendo controlada pelas milícias, aliadas com a polícia militar. Temos um Estado para o roubo, para o despojo. Isso é importante porque vemos que mudam os governos, mas não há avanços na defesa dos povos porque o Estado mudou.

Os aparelhos fortes do Estado, polícia militar, forças armadas, judiciário, decidem a vida das pessoas pobres, das pessoas faveladas, das pessoas que estão organizadas em movimentos. É um Estado contra os povos. É um Estado funcional ao extrativismo, funcional à acumulação por roubo. Então, temos Estados latino-americanos onde as eleições ocorrem de forma democrática, mas não têm democracia verdadeira. Essa mudança chegou para ficar.

IHU – Como os povos reagem e respondem a essa mudança?

Raúl Zibechi – Uma parte importante dos povos já vinha fazendo um caminho próprio de tomar iniciativas de mudança, não esperando que o Estado fizesse algo, porque o Estado, filho da ditadura militar, era fraco ou tinha dificuldades para fazer mudanças. Essa foi a luta do movimento sem terra, que, principalmente a partir dos anos 1990, fez uma reforma agrária a partir da base.

Agora temos uma situação mais grave do que a dos anos 1990: o Estado instalou na sociedade a precariedade, a impossibilidade de reconhecer os territórios de reforma agrária, os territórios indígenas, os territórios quilombolas. Os povos reagem com uma mudança importante na sua estratégia: resistir ao capital, resistir porque o capital é muito forte, tendo alguma esperança de negociação com o Estado, mas construindo autonomia para viver em condições um pouco melhores.

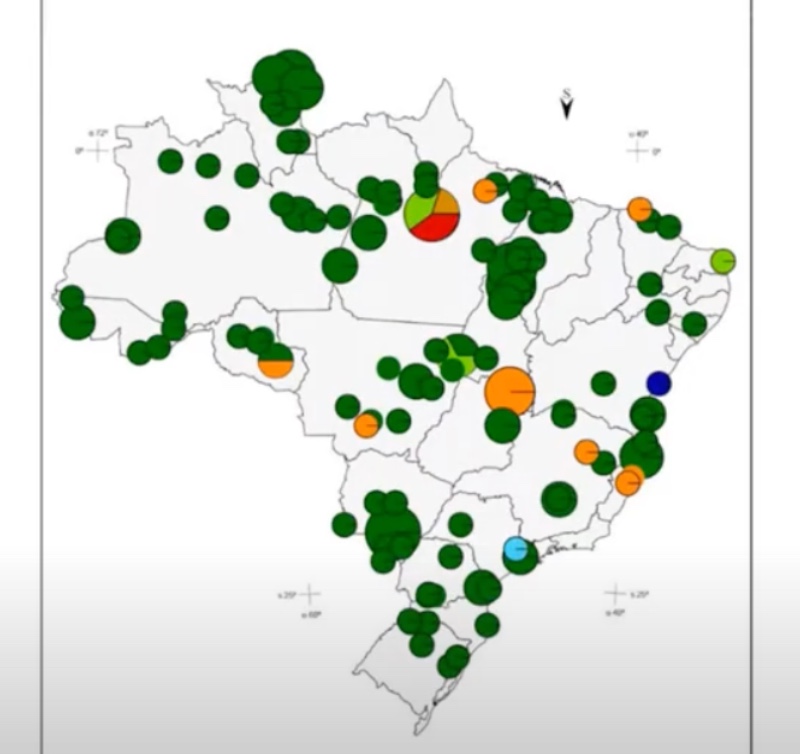

(Foto: Reprodução)

O mapa acima é parte do estudo de Fábio Alkmin, que estuda os povos e os movimentos que têm pautas autonômicas no Brasil. Ele fez esse mapa sobre as experiências de autonomia. A cor verde representa as autonomias de povos indígenas. A maioria das pautas autonômicas é de povos originários em toda a América Latina. São poucos. Não são milhões de pessoas, mas é importante porque é uma experiência significativa de criação da autonomia em todos os estados do Brasil, incluindo o Sul. A cor laranja representa as experiências dos quilombolas. A vermelha, as dos atingidos por barragem. Depois, temos as experiências do movimento negro e, em azul claro, as experiências dos ambientalistas e movimentos de direitos humanos. No período do governo Bolsonaro, o movimento indígena foi o que mais lutou e resistiu. Não por acaso, foi criado o Ministério de Povos Indígenas, e Sônia Guajajara foi indicada como ministra no governo Lula.

Nos anos de Bolsonaro e de Temer, o crescimento da luta de resistência e as retomadas dos povos foram bem fortes. O Estado, no governo Lula, precisou criar um novo ministério. A importância das lutas indígenas é visível. Os indígenas são uma pequena minoria da população brasileira. Podemos discutir se são 1, 2 ou 3%, mas no governo Bolsonaro foram uma força de resistência.

A segunda força de resistência são os trabalhadores de aplicativos. Ou seja, não foi o setor mais mobilizado dos trabalhadores, os sindicatos e as centrais sindicais, que se organizaram. Por quê? Porque o mundo está mudando. Os setores mais ativos foram aqueles que estavam marginalizados, como os trabalhadores de aplicativos, ou estavam precarizados de tal forma que precisavam lutar. Portanto, o que vemos é que um setor do movimento popular está construindo autonomias baseado na história das comunidades e povos tradicionais e também de algumas periferias urbanas.

Essa nova estratégia não foi muito teorizada e analisada. A estratégia anterior dos movimentos era ingressar no poder do Estado e, a partir daí, fazer mudanças. Mas a realidade está mostrando que é possível ter um governo muito interessante, um governo que tenha boa vontade com os povos, mas há dificuldade de mudar. No Rio de Janeiro, por exemplo, pode haver qualquer governo, mas a continuidade no controle da polícia militar e das milícias é estrutural.

IHU – Como o movimento zapatista, do México, pode iluminar um novo ciclo de lutas dos povos na América Latina?

Raúl Zibechi – O movimento zapatista é, provavelmente, o que fez a mudança mais profunda na sua estratégia. Na prática, os zapatistas estão criando um outro mundo. Eles têm um exército com armas. Sua forma de luta não é fazer a guerra, mas estar preparados para a defesa de seus territórios. Em 1994, eles pegaram muito território, mas uma parte foi recuperada pelos movimentos governistas. Dentro das áreas que eles têm controle, existe um mundo novo, com um sistema educativo e de saúde completamente novos. Eles têm três níveis de autonomia: a) a local, b) a aliança de comunidades em uma pequena região e c) a grande região, o caracol [centro de organização comunitária].

A saúde é tradicional, à base de ervas medicinais. Os partos são naturais. E eles têm a arte dos ossos, isso que falamos agora no Ocidente, de osteopatia. Eles têm pequenas clínicas nas comunidades, muito simples, mas também têm clínicas mais complexas e hospitais. Parte foi feita com a ajuda da solidariedade internacional, principalmente da Europa. Mas o fato é que eles têm um sistema de saúde próprio, onde os responsáveis pela saúde e educação não recebem um salário. Eles são eleitos para fazer esse trabalho e a comunidade não os paga em dinheiro. Em troca, eles têm a subsistência assegurada.

Essa é uma forma comunitária e política de criar uma nova saúde, uma nova educação. Eles também têm um sistema de justiça próprio, sem cárceres e prisões. Possuem bancos. Quando a colheita é grande, eles guardam um dinheiro para comprar gado, vacas ou cavalos e, quando eles têm um problema, podem vender os animais para ter dinheiro.

Normalmente, nas áreas zapatistas há pouca utilização de dinheiro. Eles produzem quase tudo o que necessitam. Quando falta algo, eles têm os excedentes da venda de café, que permitem comprar o necessário. Eles têm carros, vans, um sistema de transporte próprio. É uma economia diferente. Uma das características da economia zapatista é que a base dela não é o trabalho individual assalariado, mas a “minga”, o trabalho coletivo. Isso é um uma mudança importante em relação ao sistema capitalista.

Como isso pode nos iluminar? Essa é uma pergunta difícil para mim. Acredito que ilumina, mas não pode dizer como. Não ilumina de forma direta, mas ilumina de forma indireta. Muitos povos originários têm ouvido falar da experiência zapatista e muitos deles a conhecem. Nos meses de julho e agosto haverá um encontro convocado pelos zapatistas e, pela primeira vez, os Guarani mbya do Brasil vão participar. Em outros encontros participaram indígenas do mundo Munduruku, interessados na experiência zapatista. Há formas diretas e indiretas de conhecer a experiência, mas, sobretudo, há formas semelhantes de resolver os mesmos problemas.

No Peru, existem nove governos autônomos e há mais de 60 povos na Amazônia brasileira fazendo demarcação autônoma de seus territórios. A autonomia não é uma instituição; é o principal aporte do zapatismo, é uma prática dos povos. Dos 205 povos originários da Amazônia, 64 estão fazendo demarcação autônoma dos territórios. Isso é importante porque o caminho da autonomia não é uma eleição ideológica; é uma eleição pressionada pelo extrativismo. O extrativismo conduz os povos à defensa, ou seja, a colocar a reprodução da vida das comunidades num lugar central.

IHU – Como tem sido feita a organização de resistência contra o extrativismo em vários países da América Latina?

Raúl Zibechi – Nos últimos anos, em vários países da América Latina têm ocorrido importantes levantes populares contra o modelo neoliberal extrativista. O ano de 2019 foi muito relevante, com levantes na Colômbia, no Equador e no Chile.

No Chile, o extrativismo ocorre de dois modos. Um é a exploração florestal no sul do país, com grandes empresas que foram expandidas pela ditadura militar de Pinochet. Aí tem a resistência do povo mapuche, mas também uma crescente resistência civil contra o avanço do desmatamento.

O outro modo é a manifestação do extrativismo urbano a partir da gentrificação das cidades. Em 2019, em Santiago, no Chile, houve mobilizações de milhões de pessoas contra esse modelo que prejudica a moradia, a qual é muito difícil e precária para os setores populares. Nos bairros surgiram 200 assembleias territoriais e milhares de pessoas se organizaram. Essas assembleias territoriais eram encabeçadas por duas coordenadorias: uma do centro e outra das periferias. Muitas tinham espaços de saúde dentro dos bairros porque a saúde foi um tema importante durante a pandemia. As assembleias também criaram alianças com os camponeses: compravam alimentos diretamente deles, e dentro dos bairros as famílias se organizavam para receber os alimentos e dividi-los entre o que cada uma precisava. Alguns bairros começaram igualmente a organizar hortas.

No Equador também houve um grande levante indígena em 2019. Estive lá na parte final. Eles criaram um parlamento dos povos e dos movimentos sociais. Foi muito interessante porque o parlamento era a contrafigura do parlamento do sistema. Ou seja, os povos dialogavam com outros povos, os movimentos com outros movimentos e com os povos. No Cauca, um departamento do sul da Colômbia, onde a maioria da população é indígena ou negra, existe o Conselho Regional Indígena do Cauca (CRIC) e a comunidade faz feiras de troca.

Nas zonas andinas, as comunidades têm três solos ecológicos: o solo baixo, mais quente, onde produzem frutas; o solo intermédio, onde produzem cereais, trigo; e o solo mais frio, nos territórios mais altos, onde produzem batatas. As comunidades criam um espaço intermediário [feiras], onde os povos e as famílias carregam suas produções e as trocam quilo por quilo e litro por litro. Por exemplo, 1 kg de laranja por um 1 kg de batata. A feira começa por volta das 5h, 6h da manhã e, depois, fazem uma festa com dança, como as velhas festas do período medieval, das quais falavam Fernand Braudel e Karl Polanyi, ao comentarem as festas dos grandes mercados.

Durante a pandemia, as pessoas levavam para a feira de troca o que podiam e pegavam o que necessitavam. Nesse caso, a troca não era por equivalência, um por um; era por necessidade. Isso só pode ser feito por povos muito bem-organizados e com uma consciência muito clara para não fazer qualquer coisa. Dentro do Cauca, o CRIC tem uma guarda indígena de sete mil membros armados. Criaram uma área de controle para saber quem entra e quem sai do território indígena.

Então, existem práticas urbanas e rurais, incluindo a das classes médias, como é o caso do Chile, e as dos povos indígenas, negros e camponeses, muito diversas e ricas. A pandemia foi terrível, mas foi um momento no qual os povos mostraram tudo o que fazem diariamente, apesar de não vermos. Durante a pandemia, pudemos ver a riqueza dos povos, trabalhando e fazendo uma defesa da vida.

IHU – Que balanço faz do progressismo nesta nova fase? Em vários países se fala de uma frente ampla para vencer a extrema-direita e o fascismo, mas nesta mesma frente estão os algozes dos movimentos populares que lutam para manter seus modos de vida e a sustentabilidade do planeta.

Raúl Zibechi – Sou muito crítico do progressismo. A nova rodada do progressismo, Lula, Petro, Boric, é muito mais light do que a primeira. O progressismo está sendo desorganizado na América Latina. O caso mais claro é a Bolívia, onde o Movimento ao Socialismo (MAS) está em uma situação muito crítica, explodindo internamente. Os partidos de esquerda, que fizeram os primeiros governos progressistas, agora fazem alianças com a direita. Quem é o vice-presidente do Brasil? Ele é muito diferente de outros vice-presidentes do Lula. Hoje, o parlamento brasileiro tem maioria de direita. O progressismo light é um progressismo que tem relações de forças dentro da sociedade, que tem mudado para a direita.

O progressismo está além das intenções de Lula, Petro e Boric. É um progressismo que não está conseguindo fazer mudanças, que não está podendo implementar o programa para o qual foi eleito. Depois do bolsonarismo, o Estado brasileiro ficou mais refém da direita, da bancada da Bíblia, da bala, do boi, dos evangélicos. Para um governo progressista, fazer mudanças é muito difícil.

Recebi com muita alegria as declarações de Lula sobre o povo palestino e o genocídio de Gaza. O presidente de meu país [Luis Alberto Lacalle Pou] não quer falar em genocídio. Para ele, a situação dos palestinos é responsabilidade do Hamas. Além dessas declarações, mudanças concretas são muito difíceis. Não será impossível que o próximo governo do Brasil seja de direita. A margem de manobra dos governos progressistas é muito fraca.

No caso da Colômbia, o governo Petro é filho de dois grandes levantes, de duas enormes mobilizações, as maiores da história da Colômbia. Ele chegou ao governo nessa onda de mobilização popular, mas a mobilização não pode ser permanente. Agora, o parlamento e as forças do sistema criaram um muro que impede muitas das tarefas que o governo Petro deseja realizar.

Os três governos mais claramente progressistas são os do Chile, Colômbia e Brasil e ninguém está convocando o povo para se mobilizar. Petro está, mas ele não quer qualquer mobilização. Ele quer uma mobilização controlada pelo governo. Isso não é possível e não vai ser bem-sucedido. Os movimentos também têm muito mais problemas agora que nos períodos anteriores.

IHU – Na Europa, há um movimento ligado à crise ambiental, chamado colapsismo, movimento que prega o colapso do planeta ou do sistema da vida na Terra. Você tem se manifestado com cautela em relação ao termo colapso. Olhando a partir da América Latina e os povos indígenas, por que manifesta resistência? Por que prefere falar de crise e não de colapso?

Raúl Zibechi – Temos colapsos. O centro de Porto Alegre, um ano atrás, foi completamente tomado pelas águas. No Uruguai, em 2023, durante seis meses, a água era ruim; não era potável. A pandemia foi um colapso. A tendência da sociedade é pensar que isso é um parêntese, ou seja, um momento, e logo retornaremos à normalidade. As pessoas não estão preparadas para pensar que o mundo está mudando de forma definitiva. Então, falar em colapso gera um problema, que é o da paralisação das pessoas. Não gosto que as pessoas fiquem paralisadas. Gosto que fiquem organizadas e mobilizadas. Nesse sentido, é melhor o conceito de crise ou o conceito de tormenta, dos zapatistas. É mais interessante porque a crise é uma situação que nós conhecemos enquanto povos.

O povo palestino está vivendo um colapso completo, mas gosto de falar mais em crise ou em tormenta porque colapso é uma construção teórica muito definitiva, como se o mundo fosse acabar. O mundo não vai acabar. O mundo está mudando para pior porque as camadas de cima estão fazendo uma guerra contra os povos. A única forma de enfrentar isso é organizar e defender os povos. Se você vê que o fim do mundo é inevitável, você vai para a igreja ou vai ficar debaixo da cama porque a situação é muito ruim. Durante a enchente de Porto Alegre, muitas pessoas foram ajudadas pelas Forças Armadas e por outros órgãos do Estado, mas a teia dos povos organizou solidariedade com outras comunidades, assim como os sem terra. Isso mostra que há possibilidades de fazer algo.

Se estamos indicando às pessoas que o colapso é o fim de tudo, estamos desorganizando-as, colocando medo nelas, e medo é paralisia e paralisia é o que deseja o capital. Não é o fim do mundo, mas temos que lutar pelo fim deste mundo, o mundo capitalista, opressivo, patriarcal, colonial. Isso requer necessidade de se organizar. A tormenta é tão forte quanto o dilúvio e precisamos de arcas para navegar na tormenta. Essas arcas são as comunidades. Não são de madeira; são feitas de fraternidade, de solidariedade. Minha intenção é falar para facilitar a organização das pessoas, não para ficarmos com medo e isolados.

IHU – O que os movimentos sociais podem esperar da COP30 e como estão se preparando para o evento?

Raúl Zibechi – Espaços como a COP, em si mesmos, não são interessantes, mas podem ser a possibilidade para que povos que lutam – indígenas, quilombolas, camponeses – tenham um espaço de confluência, como é o acampamento Terra Livre, em Brasília. Não tenho nenhuma esperança na COP porque já ocorreram muitas Conferências e nenhuma mudança efetiva. Mas há, sim, uma possibilidade de que os povos tenham coordenação e isso, sim, é muito bom.