24 Abril 2025

Muito mais se deveria acrescentar para um retrato do Papa Francisco que possa ir além deste nosso esboço restrito e alusivo. Para selar essa lembrança simplificada, gostaria de voltar a uma memória pessoal, entre as muitas recordações possíveis. Em 1965, Bergoglio lecionava em uma escola secundária jesuíta, em Santa Fé, e teve a intuição de convidar Jorge Luis Borges para se juntar a ele e dar uma semana de aulas a seus alunos. Há alguns anos, levei Maria Kodama, a viúva do grande escritor argentino, ao Papa Francisco, com quem dialoguei muitas vezes justamente sobre o tema da espiritualidade de Borges.

O artigo é de Gianfranco Ravasi em Il Sole 24 Ore de 22-04-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.

Eis o artigo.

Este é um episódio muito pessoal da minha vida, marcado, no entanto, por um significado emblemático, a ponto de ter sido o meu interlocutor, o verdadeiro protagonista, o Papa Francisco, que o recordou em várias ocasiões, não só comigo, mas também em algumas entrevistas autobiográficas. Eu nunca havia me encontrado com o cardeal Jorge Bergoglio antes dos dias do Conclave. Tinha ouvido falar dele ocasionalmente e conhecia seu perfil vagamente. Foi somente naquela tarde chuvosa de quarta-feira, 13-03-2013, que casualmente nos encontramos sozinhos. Ele estava caminhando pela suntuosa Sala Ducal do Vaticano, com seu cenário barroco: foi ali que cruzamos um pelo outro e paramos para conversar, prosseguindo e depois caminhando para a imponente Sala Regia. Dali, entraríamos na Capela Sistina, onde, junto com os outros cardeais eleitores, participávamos do Conclave.

Um fio pessoal

Naquela ocasião, foi ele mesmo quem lembrou o fio pessoal que nos unia e que eu desconhecia. O encont\ro implícito tinha acontecido justamente em Buenos Aires por meio de minhas publicações, duas em particular, um “comentário duplo” ao lecionário litúrgico dominical e, acima de tudo, o vasto comentário que havia elaborado em 1979 sobre um dos livros mais perturbadores e misteriosos da Bíblia, aquele de Jó. Eram quase mil páginas, dedicadas às 8.343 palavras hebraicas daquele poema, à sua linguagem contundente e, acima de tudo, ao seu enigmático significado final, que gira em torno do escândalo do sofrimento. Pode-se, portanto, intuir o interesse e a sintonia temática do então arcebispo argentino por esse livro bíblico. De fato, em sua diocese, ele havia ministrado um curso inteiro sobre essa obra elevada, dramática e teológica, capaz de dar voz ao sopro de dor que sobe incessantemente da terra ao céu.

Estávamos tão entretidos nessas memórias compartilhadas que não percebemos que, a essa altura, todos os cardeais eleitores já estavam prontos na Capela Sistina para a votação. Um mestre de cerimônias veio nos apressar em voz alta, e o Papa Francisco sempre se lembrará de que aquele atraso foi quase um impulso interior que por pouco o deteve do destino que o aguardava. De fato, poucas horas depois, naquela tarde, o arcebispo de Buenos Aires se tornaria o líder da Igreja universal.

A essa altura, é difícil voltar à dimensão mais “objetiva” e montar um retrato do Papa Francisco e dos anos densos, intensos e agora históricos de seu pontificado. Um verdadeiro mar de palavras foi e será escrito sobre ele e suas escolhas pastorais que tiveram um impacto verdadeiramente planetário. Igualmente imenso é o horizonte de suas mensagens e ações, muitas vezes marcadas por uma poderosa carga simbólica, de modo que é uma tarefa impossível resumir sua figura e sua obra de maneira rápida e interessante, como ele sabia fazer em sua comunicação.

Sólido arcabouço teológico

Ao contrário da opinião predominante, olhando de cima o extenso panorama de seu ministério petrino, descobre-se um sólido, embora espontâneo, arcabouço teológico. É essencialmente aquele da forma de falar e agir do próprio Cristo: bastaria ler o Sermão da Montanha. Nesse sentido, vamos citar alguns desdobramentos do pontificado de Francisco. A exortação de abertura Evangelii gaudium, do mesmo ano de sua eleição, 2013, é a pedra angular, com a exaltação do “anúncio do Evangelho” e da relativa “dimensão social da evangelização”, na “escuta do povo”, especialmente daquele relegado às “periferias” das cidades, da sociedade, da história.

Outro desdobramento decisivo foi a encíclica Laudato si', de 2015, que parte do “Evangelho da Criação” - basta pensar nas parábolas de Cristo que florescem da realidade concreta da criação para ascender ao reino de Deus - e chega à complexidade de uma “ecologia integral” para a casa comum oferecida pelo Criador a toda a humanidade.

Capital, além dessas, foi a outra encíclica, Fratelli tutti de 2020, em que o coração de Francisco bate no rastro daquele Cristo que havia posto os “últimos” para serem os “primeiros” em seu plano de salvação. Naquelas páginas muito “pessoais” e apaixonadas, as “sombras de um mundo fechado em si mesmo”, como nos é incessantemente proposto em nossos dias, se opunha ao compromisso de “gerar um mundo aberto” por meio de um diálogo intercultural e inter-religioso.

Esses dois adjetivos serão constantes no avanço do papa ao longo de estradas, até mesmo as geográficas (com suas viagens apostólicas) de nosso planeta. Para exemplificar, basta referir-se ao documento de Abu Dhabi assinado com o Imã do Cairo e com outros representantes das religiões, ao leque interminável de seus encontros, ao diálogo com o mundo da cultura (basta pensar apenas nas Cartas Apostólicas “sobre o papel da literatura na formação” ou sobre poesia ou nos discursos para os artistas na Capela Sistina e na Bienal de Veneza). Incessante nessa luz dialógica sempre foi o grito de paz contra a guerra, que busca sua força no coração evangélico do amor fraterno, assim como constante foi o esforço para manter a pluralidade da própria Igreja em harmonia, através da busca de uma “sinodalidade”, que etimologicamente significa “caminhar juntos” ao longo do mesmo caminho, embora com diferentes etapas, ritmos e paradas. Em síntese, seu programa é aquele proclamado por uma famosa página do Quarto Evangelho, o hino de abertura que culmina com a afirmação “O Verbo se fez carne” (João 1,14), ou seja, o divino no humano. A transcendência da verdade e do amor não decola da realidade em direção a céus míticos e místicos: mas se encarna na história e na vida cotidiana.

Muito mais se deveria acrescentar para um retrato do Papa Francisco que possa ir além deste nosso esboço restrito e alusivo. Para selar essa lembrança simplificada, gostaria de voltar a uma memória pessoal, entre as muitas recordações possíveis. Em 1965, Bergoglio lecionava em uma escola secundária jesuíta, em Santa Fé, e teve a intuição de convidar Jorge Luis Borges para se juntar a ele e dar uma semana de aulas a seus alunos. Há alguns anos, levei Maria Kodama, a viúva do grande escritor argentino, ao Papa Francisco, com quem dialoguei muitas vezes justamente sobre o tema da espiritualidade de Borges.

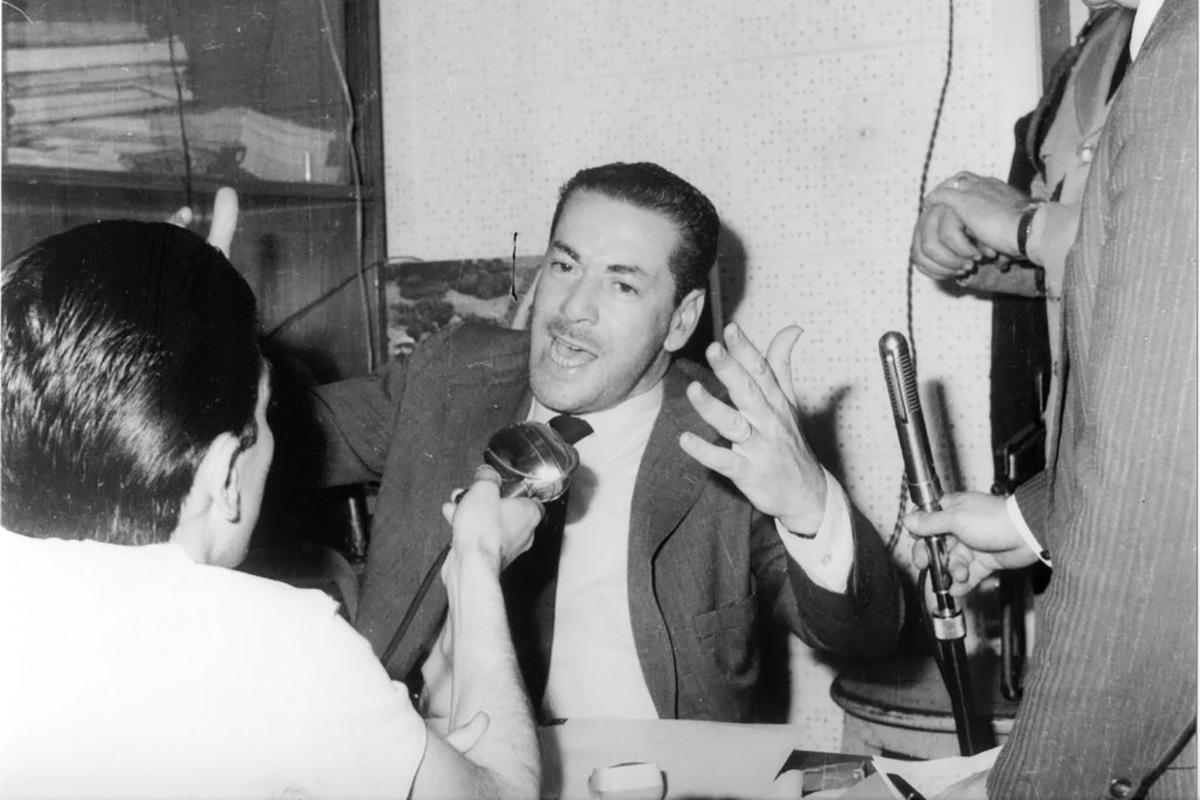

Poucos dias depois, recebi do Papa - que, nos últimos anos, sempre me enviou semanalmente livros de arte ou literatura que lhe eram oferecidos para que eu os examinasse - a edição completa em espanhol da obra do escritor e uma foto emoldurada, com uma nota explicativa autografada pelo pontífice no verso: era o Bergoglio professor que estava tendo um diálogo direto com Borges naquela semana em Santa Fé. Deixarei, então, a palavra final para o Papa Francisco que, a propósito, cunhou uma sua linguagem original: quem não conhece “a guerra mundial em pedaços”, “o cheiro das ovelhas”, “a Igreja em saída” e “hospital de campanha”, “a guerra é sempre uma derrota” e assim por diante?

Na carta acima mencionada “sobre o papel da literatura”, o Pontífice citava justamente Borges durante as aulas para os alunos: “O escritor explicava a eles que, ao entrar em contato com a literatura e com um texto vivo, eles sempre ouviriam a voz de alguém. Eis uma definição de literatura de que gosto muito: ouvir a voz do outro. É perigoso deixar de ouvir a voz do outro que nos interpela! Cai-se no autoisolamento, entra-se em uma espécie de surdez espiritual, que incide negativamente até sobre a relação com nós mesmos e a relação com Deus”.

Leia mais

- Jó no conclave. Artigo de Gianfranco Ravasi

- A esperança de Jó. Artigo de Roberto Mela

- Ter a coragem de Jó

- Sete anos de Francisco: novo magistério, positivo e negativo. Artigo de Andrea Grillo

- Desafios de uma Igreja em saída: avanços e resistências em sete anos de Papa Francisco

- Sete anos de Francisco: sonho e profecia. Artigo de Marcello Neri

- A travessia epocal de Francisco

- Extra omnes, os bastidores inéditos dos conclaves de 2005 e 2013: do voto para “Bertoglio” à sondagem com Ratzinger até o interesse pelo futebol

- Exclusivo: por dentro da eleição do Papa Francisco

- Papa Francisco, o líder mundial

- Conclave contencioso? A confluência de fatores que podem influenciar uma eleição papal. Artigo de Massimo Faggioli

- A sucessão do Papa mergulha a Igreja na incerteza diante da onda ultraconservadora. Artigo de Jesús Bastante

- “Procuremos ser uma Igreja que encontra caminhos novos”. Entrevista com o Papa Francisco

- O Papa Francisco não é um nome mas um projeto de Igreja. Artigo de Leonardo Boff

- Papa Francisco: sofrimento oferecido ao Senhor pela paz mundial e fraternidade dos povos

- Igreja de São Francisco? Avaliando um papado e seu legado. Artigo de Massimo Faggioli

- “Papa Francisco, um pontificado em nome de Inácio”. Artigo de Antonio Spadaro

- Autobiografia do Papa: O escândalo da paz

- Papa, no Angelus sua fragilidade e o apelo pela paz: "Daqui a guerra é ainda mais absurda"

- Do seu leito de hospital, o Papa Francisco pede paz em meio ao rearmamento europeu

- Perdoa-nos as nossas ofensas, concede-nos a tua paz. Mensagem do Papa Francisco para a Jornada Mundial da Paz

- Papa: sem perdão não há justiça. Em 2025, superar a "crise da dívida" para alcançar a paz

- Papa Francisco: no planeta em chamas, o nosso não à guerra e o sim à paz

- Visita ao Papa de israelenses e palestinos, o diálogo de paz é possível

- Zuppi: “O Papa não é ingênuo em relação à paz. A Itália repudia a guerra: e a Europa?”

- Pacem in Terris (1963-2023): uma encíclica para a “terceira guerra mundial aos pedaços”

- 'Tolerância zero': presidente de El Salvador se alia a Trump e decide acatar deportações dos EUA

- Na mira das deportações de Trump: 10 milhões de cristãos, 61% católicos

- Papa Francisco aos bispos católicos dos EUA: Oponham-se às deportações em massa

- Bruxelas anuncia um novo projeto de lei para acelerar as deportações de migrantes

- Papa Francisco condena deportações de Trump e Casa Branca responde que Vaticano também tem muro

- Cardeal Mahony pede que bispos dos EUA denunciem plano ‘assustador’ de Trump para deportações em massa

- Frei Betto aposta em um sucessor italiano que ‘dê continuidade à linha progressista de Francisco’

- Francisco. Símbolo de unidade e esperança, demonstrando graça e bondade para com as pessoas ao redor do mundo. X - Tuitadas