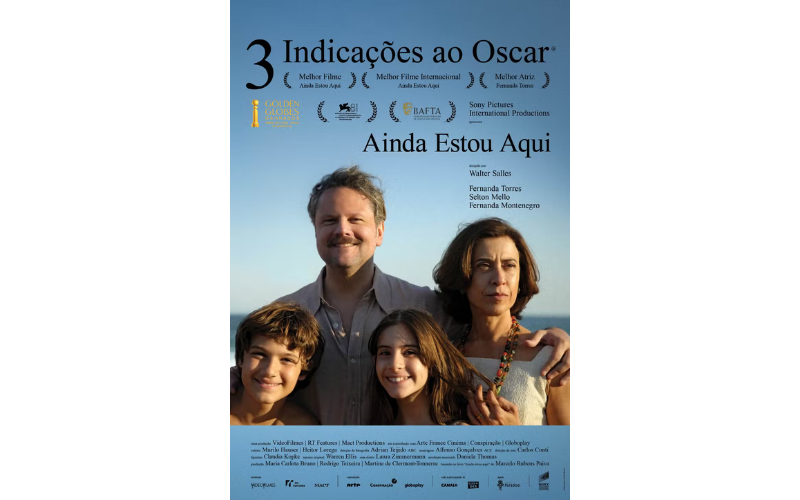

“O filme Ainda Estou Aqui tem como pano de fundo a luta contra as políticas de esquecimento implementadas pela ditadura militar, que visava não só fazer desaparecer todos os cadáveres possíveis, como foi o caso de Rubens Paiva, mas também implementar uma política de apagamento de sua memória da história”, escreve Castor Mari Martín Bartolomé Ruiz em artigo escrito especialmente ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU inspirado na obra de Walter Salles, vencedora do Oscar de Melhor Filme Internacional na 97ª edição do Oscar.

Para Ruiz, essa produção “se situa no contexto da luta simbólica pelo significado hermenêutico da história. A história, quando escrita pelos vencedores, como diria Walter Benjamin, tende a apagar os rastos das barbáries cometidas por aqueles, para legitimá-los no presente como governantes. Quando a história é repassada a contrapelo, quando é contada a partir das injustiças sofridas pelos vencidos, destaca-se na história as cicatrizes das barbáries como injustiças históricas, que devem ser lembradas no presente para que nunca mais se repitam”. E complementa: “Um ponto crítico no qual o filme se posiciona, e que também nos desafia como espectadores e cidadãos, é assumir que o passado não passa simplesmente, senão que nos acompanha no presente. O passado histórico não pode ser apagado por atos de vontade soberana daqueles que se consideram dirigentes ou vencedores da história. Nosso presente sempre está grávido do passado que o engendrou”.

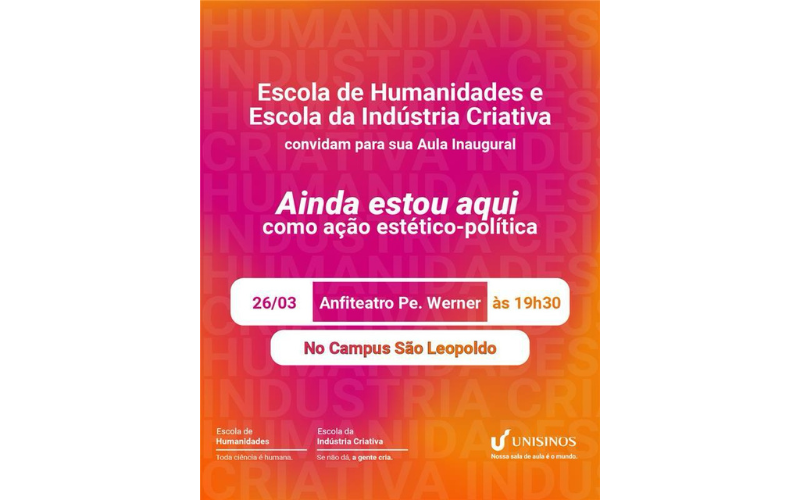

As reflexões de Ruiz antecipam aspectos que discutirá na Aula Inaugural da Escola de Humanidades e da Escola da Indústria Criativa da Unisinos, em 26 de março, às 19h30min, no Anfiteatro Padre Werner. Participam do debate também os docentes Márcia Duarte e Giba Assis Brasil, mediados pelo coordenador do curso de Jornalismo, Felipe Boff.

Professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia da Unisinos, Castor Mari Martín Bartolomé Ruiz é graduado em Filosofia pela Universidade de Comillas, mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em Filosofia pela Universidade de Deusto. É pós-doutor pelo Conselho Superior de Investigações Científicas. Membro da diretoria da Associação Ibero-Americana de Filosofia Política (AIFP), coordena o Grupo de Pesquisa CNPq, "Ética, biopolítica e alteridade". Escreveu inúmeras obras, das quais destacamos: La mímesis humana: la condición paradójica de la acción imitativa (OmniScriptum Management GmbH – EAE, 2016); Os paradoxos do imaginário (Unisinos, 2015) e Direito à justiça, memória e reparação (Casa Leiria, 2010).

O filme Ainda Estou Aqui pode ser considerado uma obra estética com grandeza intemporal. Como toda obra de arte, provoca inúmeras leituras hermenêuticas. Entre elas, propomos analisar esta obra a partir da interpelação de cinco ecos prioritários. Podemos contextualizar os ecos na cena em que a família decide fazer uma foto sem o pai, pois ele está desaparecido e a sua ausência nesse registro já é uma denúncia social do seu desaparecimento. O fotógrafo sugere expressarem feições de tristeza e dor para que a foto possa ter maior impacto social. Nesse ponto, Eunice Paiva (Fernanda Torres) com um olhar instigante e até desafiador afirma para seus filhos: Nós vamos sorrir!

Ainda Estou Aqui | Foto: Divulgação

O filme Ainda Estou Aqui emerge de um primeiro eco proveniente da demanda pelo resgate de uma memória histórica. Não é um mero filme histórico, senão que ele se mostra como sendo uma testemunha histórica que atualiza a barbárie da repressão da ditadura militar de 1964.

Para os gregos a verdadeira morte acontecia quando o falecido bebia as águas do rio Lethe (esquecimento) as quais provocavam nele o esquecimento do seu passado vivido, e apagavam nele todas as memórias de sua vida. Nesse momento, desprovido das memórias de sua vida era levado pelo barqueiro Caronte para o Hades, um lugar onde vagavam os mortos despojados de sua história e esquecidos de tudo que foram. O mito grego aponta que a verdadeira morte acontece não no momento da morte física, mas quando se apaga a memória de uma vida. A autêntica morte é a morte hermenêutica ou a perda total do sentido do vivido.

Castor Ruiz (Foto: Ricardo Machado | IHU)

A própria mitologia Grega destaca que há possibilidade de escapar da morte do lethe, e o caminho para conseguir contornar a totalidade da morte é conseguir manter a memória viva daqueles que se foram. Mas isso, para os gregos, era só o privilégio de uma minoria de heróis que conseguiam ser poupados da morte hermenêutica do esquecimento. Foi o caso de Aquiles e outros heróis que, mesmo mortos, passavam a ter uma existência lembrada ao longo do tempo; era o que os gregos denominavam de glória. Estes poucos heróis cujas memórias conseguiram contornar a morte hermenêutica viviam uma vida gozosa na ilha da felicidade, onde eram reconhecidos pela sua história de vida, neste caso pelos seus feitos grandiosos.

Inclusive os romanos tinham uma condenação após a morte, considerada pior que a própria condenação de morte, que era denominada de Damanatio memoriae. Ela condenava a alguém a ser apagado da história como se nunca tivesse existido, extinguindo todos os vestígios de sua presença, seja nos nomes em registros civis, religiosos, em monumentos, pinturas, esculturas, etc. A Damanatio memoriae era uma segunda morte, considerada a verdadeira morte, que apagava a existência de alguém, condenando-o ao esquecimento total.

O filme Ainda Estou Aqui tem como pano de fundo a luta contra as políticas de esquecimento implementadas pela ditadura militar, que visava não só fazer desaparecer todos os cadáveres possíveis, como foi o caso de Rubens Paiva, mas também implementar uma política de apagamento de sua memória da história. Entendemos que o filme tem por objetivo se contrapor a esta política do esquecimento para conseguir tirar da Damanatio memoriae aos desaparecidos políticos da ditadura militar, na figura de Rubens Paiva. Concomitantemente, o filme se propõe nas suas entrelinhas argumentativas conseguir tirar da Damanatio memoriae da barbárie da tortura e da repressão política indiscriminada a dezenas de milhares de pessoas que o golpe militar de 1964 implantou no Brasil. Com esse objetivo, o filme nos conduz aos porões da tortura, ainda que de forma esteticamente discreta, porém dramática, na sequência da prisão de Eunice Paiva e nos interrogatórios de profissionais da tortura altamente treinados para esta finalidade.

Ainda Estou Aqui se situa no contexto da luta simbólica pelo significado hermenêutico da história. A história, quando escrita pelos vencedores, como diria Walter Benjamin, tende a apagar os rastos das barbáries cometidas por aqueles, para legitimá-los no presente como governantes. Quando a história é repassada a contrapelo, quando é contada a partir das injustiças sofridas pelos vencidos, destaca-se na história as cicatrizes das barbáries como injustiças históricas, que devem ser lembradas no presente para que nunca mais se repitam.

Essa obra cinematográfica se posiciona no resgate do esquecimento às vítimas da barbárie histórica, e através desse resgate procura conseguir implementar um tipo de justiça anamnética para as vítimas da história. Ao resgatá-las da Damanatio memoriae e visibilizá-las como vítimas da injustiça se faz para elas um tipo de justiça que podemos denominar de justiça anamnética. A justiça anamnética pretende resgatar a memória das vítimas das injustiças como um ato de justiça e restaurar, dentro do possível, a injustiça cometida contra elas. Este pode se considerar o marco pré-textual do filme e, ainda, o objetivo contextual do mesmo.

Um ponto crítico no qual o filme se posiciona, e que também nos desafia como espectadores e cidadãos, é assumir que o passado não passa simplesmente, senão que nos acompanha no presente. O passado histórico não pode ser apagado por atos de vontade soberana daqueles que se consideram dirigentes ou vencedores da história. Nosso presente sempre está grávido do passado que o engendrou. Quando se pretende apagar da história as barbáries e com elas sepultar no esquecimento as vítimas, se comete uma violência hermenêutica e histórica contra o presente, pois nenhum presente poderá existir harmonicamente se não se faz justiça histórica com as barbáries do passado. Pior ainda, as políticas de esquecimento, como as implementadas pela ditadura militar de 1964, criam as condições propícias para que as barbáreis e injustiças invisibilizadas se repitam como atos de normalidade institucional. Eis por que em nossos dias amplos segmentos da população continuam saudando os atos de barbárie da ditadura como feitos necessários.

O filme mostra de modo comedido e ao mesmo tempo dramático a violência de Estado. Em diferentes cenas, articuladas com outras muitas cenas da vida cotidiana da família, a produção mostra a violência do Estado como uma violência que se abate sobre essa família de forma brutal, silenciosa, sorrateira e mortal. É uma violência estratégica, racionalizada, ponderada com base em objetivos institucionais, porém uma violência impiedosa e mortal contra as vítimas. É uma violência que contamina os próprios agentes do Estado que na sua pretendida atitude profissional de agentes treinados para executar essa violência de Estado se tornam inumanos ao extremo. Uma violência de Estado que desestrutura a vida de todos os atingidos: o marido desaparecido, a mulher e os filhos.

Ainda Estou Aqui atua como um eco de um passado presente, porque é um passado que nunca passou porque não foi feita uma justiça transicional da violência de Estado no Brasil. O filme apresenta e representa ele mesmo enquanto obra de arte, uma espécie de memória histórica que pretende fazer justiça a um passado que está presente. O próprio filme se torna em testemunha desse passado presente sobre o qual se jogaram fortes políticas de esquecimento, para tentar sepultar a violência de Estado e esconder os seus responsáveis.

Ainda Estou Aqui | Foto: Divulgação

Além de registrar as cenas históricas de um passado, o filme se torna também testemunha desse passado no presente. Um passado que não passou sob muitos aspectos, a começar pela experiência da vivência da morte de um desaparecido político. Alguém que desapareceu pela violência de Estado e que está oficialmente morto, porém do qual resta um vazio imponderável de uma ausência sempre presente porque estar desaparecido escava ainda mais a fossa da dor de não ter podido fazer sequer o rito devido do luto. Por isso, a sequência em que Marcelo e sua irmã se perguntam quando enterraram cada um a seu pai para poder seguir vivendo com a experiência sofrida do vazio da ausência, mostra o quanto lidar com a morte de um desaparecido político representa um requinte de crueldade ainda maior na violência do Estado. Esse vazio da ausência do desaparecido revela para o presente um passado que, sob muitos aspectos, não passou!

Neste contexto do passado que está presente porque não foram feitas políticas de justiça restaurativa, é que de tempo em tempo depoimentos de atores importantes daqueles acontecimentos voltam a colocar em cena a urgência de que sobre esse passado seja feita uma política de memória histórica.

As feridas mal curadas das barbáries desse passado se tornam especialmente dolorosas quando se apresentam depoimentos cortantes como foi o do coronel do exército, Paulo Malhães, que coordenou o centro de informações no Rio durante a ditadura militar. O coronel Malhães disse perante a Comissão Nacional da Verdade que muitos desses presos, entre eles Rubens Paiva, foram levados para um centro de tortura que o exército habilitou na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, conhecida como Casa da Morte. O coronel Malhães disse que esse local era um laboratório que servia de modelo para diferentes centros de tortura espalhados em nove Estados. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, Malhães afirmou que Rubens Paiva foi morto no Rio de Janeiro, em 1971 e que seu corpo foi enterrado numa praia e, mais tarde, desenterrado e jogado no mar. Ele confirmou ser o responsável por coordenar o desaparecimento do corpo de Rubens Paiva.

Interpelado pelos ecos do filme Ainda Estou Aqui, no dia 2 de março último, o veterano paraquedista, o militar Valdemar Martins de Oliveira em entrevista ao jornal Intercept Brasil, confirmou que prestou serviços de busca, apreensão e espionagem para o Exército durante a década de 1970 — alguns deles sob coação. Em alguns desses trabalhos, acabou testemunhando ou tomando ciência de crimes praticados pelos órgãos de segurança da ditadura. Lembranças que, segundo Valdemar, nunca o abandonaram. Uma delas envolve o destino dado pelos militares aos restos mortais de Rubens Paiva. As versões conhecidas se alternam entre seu corpo ter sido enterrado na praia, ou atirado ao mar ou num rio. De acordo com Valdemar Paiva, o corpo foi arremessado ao mar com um peso amarrado ao corpo, “uma roda de caminhão”, disponível aqui.

O filme foi pensado e realizado num contexto maior de resgate da memória histórica e da demanda por uma justiça histórica que se torna uma justiça anamnética. Contudo, os acontecimentos políticos foram se sucedendo ao longo dos últimos tempos de tal modo que muitos aspectos políticos do filme recobraram uma atualidade inédita, não prevista pelos roteiristas ou diretores. Mais uma evidência de que não se sustenta a compreensão da temporalidade linear que pensa que o passado morre com o passo do tempo. O passado não morre simplesmente ao passar do tempo, pois ele é inerente ao presente que vivemos. Por isso, o filme adquiriu uma vigência com significado no atual contexto político e social brasileiro por vários pontos que valem a pena esboçar, ainda que não consigamos aprofundá-los.

Nos últimos anos vivemos no Brasil uma estratégia planejada para revigorar a legitimação social da ditadura militar e das práticas de tortura e mortes nela praticada. Ficam como exemplos os registros dos depoimentos no Congresso e nos diferentes meios de comunicação do então deputado Jair Bolsonaro eivando inumeráveis elogios a reconhecidos torturadores como o coronel Ustra, elogiando tanto os métodos de tortura utilizados, como os objetivos violentos pretendidos. Com essa apologia aos torturadores, pretendia culpabilizar duplamente as vítimas das barbáries, justificando que mereciam o que tiveram.

Ainda Estou Aqui | Foto: Divulgação

Mas os ecos políticos do filme se tornaram muito mais intensos no contexto da tentativa do golpe de Estado acontecida no Brasil ao longo de 2022, que culminou no 8 de janeiro de 2023 com os ataques ao STF, ao Congresso e ao Senado, símbolos da democracia e do Estado de direito. No contexto desses acontecimentos, o passado que o filme registra parece tornar-se intemporal e se apresenta no nosso presente com uma atualidade inquietante. O filme, ao desmascarar a barbárie do golpe militar de 1964, por similitude de nosso presente também desmascara as falácias do bolsonarismo, que pretende camuflar numa retórica vazia de liberdade a intenção real de decretar o estado de exceção como dispositivo para implantar uma nova ditadura militar.

Ainda, o filme adquiriu uma atualidade muito instigante no atual contexto do julgamento aos golpistas de 2023. Essa produção ecoa o passado no nosso presente mais atual, pois uma grande parte dos generais e militares de alta patente processados pelo STF foram, de diferentes posições, atores simpáticos do golpe militar de 1964, inclusive alguns deles ainda participaram em ações de repressão da ditadura.

Poderíamos ampliar a intemporalidade do filme Ainda Estou Aqui ao captar o eco de sua narrativa no contexto da pressão internacional que vivemos, a qual se articula numa espécie de “internacional autoritária ou neofascista” com ramificações em muitos países, como o Brasil. Essa articulação, que tem sua sede principal nos movimentos de apoio ao governo Trump, nos Estados Unidos, também decidiu se posicionar e agir sobre o Brasil tentando intimidar de diferentes formas o STF, inclusive o próprio governo. O golpe militar de 1964 só foi possível porque teve o aval do então governo dos Estados Unidos e até apoio logístico e militar do seu serviço de espionagem, a CIA. Estamos em um outro contexto, porém os atores parecem repetir seus papéis de outras formas.

Por fim, entre outros múltiplos ecos que o filme provoca em nossa atualidade política, mostrando que o passado está presente, podemos destacar a luta que ainda continua pela ressignificação simbólica dos espaços públicos que rendem homenagem a ícones da repressão e da ditadura. Em Porto Alegre vivemos o fatídico evento em que os grupos autoritários conseguiram renomear a Avenida da Legalidade e da Democracia, principal entrada à capital, como Avenida Castelo Branco, mostrando como a luta simbólica é também uma luta política de alto calado, na qual estamos imersos e da qual não podemos ceder senão queremos que até os mortos estejam em perigo de uma segunda morte hermenêutica. A modo de exemplo cabe destacar como o filme provocou o caso da proposta do projeto de lei protocolado no dia 5 de março na Assemblei Legislativa de São Paulo (Alesp), pelo deputado Guilherme Cortes (PSOL) para alterar o nome da rodovia Castelo Branco para Eunice Paiva.

O filme tem uma excelente narrativa não porque a denominada “Academia” de Hollywood o reconheceu, pois talvez deveria se dizer que a grandeza estética do filme existe apesar desse reconhecimento da indústria cultural. Importa lembrar que o filme Central do Brasil, protagonizado por Fernanda Montenegro, continha uma qualidade estética similar e sob muitos aspectos superior, ainda que Hollywood não o reconhecesse.

Dos muitos e grandes aspectos estéticos deste filme, pode se destacar que a narrativa priorizou o papel da mulher-mãe, Eunice Paiva, em vez do homem desaparecido, Rubens Paiva. Contudo, a presença de Rubens Paiva é constante pela sua ausência ao longo de todo o filme, principalmente na segunda parte, após ser sequestrado pelos agentes do Estado. As filmagens apresentam em primeiros planos a cotidianidade de uma família de classe média desse momento no Rio de Janeiro, para sinalizar com ênfase como a violência de Estado impacta de modo capilar e radical a vida cotidiana de todos aqueles que atinge.

Cabe assinalar que o filme não quis apresentar cenas de violência explícita ou tortura brutal, como outros já o fizeram. Em vez de se centrar em mostrar cenas de torturas e violência, Ainda Estou Aqui consegue recriar o contexto histórico e institucional no qual essas práticas aconteceram, apresentando para o espectador a experiência de quem teve que viver do drama da violência. O filme conseguiu colocar a violência de Estado como a grande sombra que permeava todo o contexto social e que, no fim, se abateu de modo brutal sobre a família.

Dos vários elementos da linguagem estética que o filme trouxe, frisamos a importância do olhar, dos olhares da protagonista, Eunice Paiva, que se sobrepõem às palavras e até as próprias imagens explícitas. São notáveis as cenas em que olhares diferentes dela sinalizam em profundidade a linguagem de um acontecimento que está para além das palavras.

O olhar silencioso e questionador de Eunice Paiva (Fernanda Torres) constitui-se num elemento nuclear de toda a narrativa. Já na primeira cena aparece Eunice nadando no mar quando passa um helicóptero militar: seu olhar fixo e inquietante no helicóptero pré-anuncia o drama que esse símbolo militar da violência de Estado vai significar para sua família.

Chamamos a atenção para o olhar de Eunice Paiva na cena em que toda a família reunida com os amigos felizes na praia mira no fundo passarem os caminhões militares que estão monitorando a cidade e que, mais uma vez, apontam para o drama da violência de Estado que está a se abater. Esse olhar rouba a totalidade da alegria e a despreocupação do resto das pessoas que ali se encontram. Com o olhar, Eunice consegue transferir o centro da cena de felicidade do presente para uma interrogação emergente.

Quando os policiais invadem a casa, o que resta para confrontar essa violência de Estado é o olhar de Eunice Paiva. Ela mantém um olhar sofrido e resistente de uma mulher que encara a repressão com a máxima dignidade possível, sabendo que deve proteger os filhos da violência, ao mesmo tempo que vive a impotência de sentir-se violentada como família. O olhar de Eunice Paiva aos policiais que invadiram a sua casa, olhando-os de frente e tratando-os com cortesia, contrasta com a frialdade do treinamento profissional dos agentes da violência de Estado. O olhar digno e resistente da mulher confronta a espessura da frieza impiedosa e sem humanidade desses agentes do Estado. Esse olhar digno parece até desestruturar a espessura da consciência moral de alguns militares, que até brincam com as crianças, ou do soldado que na prisão confessa que ele não concorda com aquilo. São pequenas brechas de humanidade que o filme mostra existir na consciência dos agentes da repressão quando estes têm que descer aos fundos da dor da barbárie contra as vítimas.

Quando Eunice já sente com intensidade a ausência e o perigo real de que Rubens Paiva esteja morto e desaparecido, decide ir com as crianças a tomar um sorvete. Nesse momento, ela olha as diferentes famílias ao redor, nas quais está o pai e o marido, marcando o vazio da ausência de Rubens Paiva entre eles. Esse olhar transmite uma narrativa que está para além de todas as palavras. O olhar indica a ausência, a dor, o silêncio dela para não alarmar os filhos. Tudo se condensa em mais um olhar.

Ainda o filme nos apresenta a dor de uma família que tem que mudar-se porque sua vida não pode ser mais a mesma. A mudança forçada pela violência de Estado acarreta o sofrimento do todos os membros da família, que devem deixar para trás, pela força, o seu modo de vida. Nesse contexto reaparece o olhar protetor da mulher-mãe que se senta com a filha menor para falar e entregar o dente de leite que Rubens Paiva tinha escondido e com isso aliviar um pouco a dor da partida.

Por fim, destacar com ênfase a grandeza estética e dramática que adquire o olhar perdido de Fernanda Montenegro, já uma Eunice Paiva envelhecida e atingida pela falta de memória. Nesse momento em que as memórias parecem todas apagadas nela pela enfermidade, e quando na TV anunciam notícias a respeito dos desaparecidos da ditadura e nomeiam a seu marido Rubens Paiva, nesse momento, o olhar de Fernanda Montenegro se aviva como se dentro dela tivesse se ativado o gatilho da memória profunda de si mesma que indica que, apesar de tudo a memória persiste indestrutível, como uma faísca que pode acender todo o passado vivido alumiando o valor do presente. Esse olhar brilhante, que se mostra Esperançando ao ouvir o nome de Rubens Paiva, revela a força de uma memória histórica que permanece viva até nas profundezas das patologias pessoais e sociais.

O filme Ainda Estou Aqui pode ser lido como uma provocação para não ficarmos fixos numa história pessoal no contexto do que foi a barbárie da ditadura militar, senão que essa produção se mostra ela mesma como uma espécie de janela para continuar a escavar a história a contrapelo, resgatando nela os esquecidos pelas políticas de ocultamento.

A modo de vento fresco de esperança, e nas trilhas de quem ainda está aqui, cabe trazer para nosso presente a memória viva e vivente de Marta Maria da Costa (seu nome verdadeiro era Elisabete Altino Teixeira). Mulher paraibana, mais uma vítima da repressão da ditadura militar, que teve que viver clandestinamente desde 1964 a 1981. Assassinaram seu marido, João Pedro Teixeira, que era presidente das Ligas Camponesas em seu município de Sapé, Paraíba. Elisabete, após a morte de sue marido, se tornou a líder sindical e foi, entre 1962 – 1964, a primeira liderança feminina das Ligas Camponesas. Quando estourou o golpe militar, foi presa durante 8 meses e sua casa incendiada. Foi libertada, mas nesse mesmo ano assassinaram vários de seus colegas das ligas camponesas. Prevendo seu inexorável assassinato, teve que se esconder na clandestinidade. Ocultou-se acompanhada de dois de seus filhos e teve que entregar os demais aos cuidados de amigos e parentes para poder fugir. Escondeu-se clandestinamente no município de São Rafael onde adotou o nome de Marta Maria da Costa, ao invés do nome verdadeiro era Elisabete Altino Teixeira. Para sobreviver trabalhou de doméstica, lavando roupa, etc. E sempre se manteve ativa em diferentes lutas sociais.

Em 1981, o cineasta Eduardo Coutinho a procurou, a encontrou e a ajudou a reencontrar seus outros filhos. Uma parte de sua história de vida ficou registrada no Documentário de Eduardo Coutinho, Cabra marcado para morrer.

Dona Elisabete Altino Teixeira, na redemocratização, se mudou para João Pessoa, e se manteve ativa na luta pelos direitos humanos, até hoje. O último dia 13 de fevereiro dona Elisabete Altino Teixeira completou os 100 anos de vida. Ela é uma memória viva de um passado totalmente presente. Ela é uma mulher marcada para viver. Ela AINDA ESTÁ AQUI...

POR FAVOR, SORRIAM!