21 Novembro 2025

"Se a morte se tornar o ato performático supremo, estaremos realmente honrando a liberdade do indivíduo, ou simplesmente o forçando a produzir uma última e necessária simulação de domínio para não desvalorizar toda a sua existência aos olhos de uma sociedade que recompensa apenas aqueles que são dominadores e despóticos, mesmo diante da própria morte?", escreve Domenico Marrone, teólogo e padre italiano, professor no Instituto Superior de Ciências Religiosas de Bari, na Itália, em artigo publicado por Settimana News, 12-09-2025.

Eis o artigo.

Estamos diante de um evento de dolorosa ressonância: o duplo suicídio assistido de Alice e Ellen Kessler. Este ato, cometido por figuras que durante anos personificaram a leveza e o espírito despreocupado, transcende as notícias e nos apresenta um espelho impiedoso, refletindo a arrogância do homem contemporâneo.

A tragédia das gêmeas, amadas como símbolos de uma época, foi rapidamente categorizada, quase pacificada, sob a égide da autodeterminação e da dignidade. Tentou-se elevar o suicídio a uma escolha "livre", "compatível" com uma modernidade que parece não tolerar mais limitações, fragilidade ou declínio. Mas é justamente nessa pressa em justificar que se esconde a forma mais perigosa de arrogância.

No pensamento grego clássico, a húbris (arrogância) era a transgressão dos limites impostos pelos deuses, um ato que invariavelmente levava à nêmesis (punição divina). Hoje, secularizamos esse conceito, mas a dinâmica permanece. O homem contemporâneo, saturado pela retórica do individualismo e da onipotência tecnológica, parece acreditar que não há mais margem ou limite para a sua vontade, nem mesmo sobre a vida e a morte.

A filosofia subjacente à aceitação do suicídio assistido é a de que a vida é uma posse exclusiva do indivíduo, uma mercadoria da qual se pode dispor à vontade. O indivíduo, num ato de autoadoração, coloca-se como o único juiz e executor da sua própria existência, rejeitando a ideia de que a vida é um "bem comum" que deve ser protegido. Uma antropologia magistral transforma o ser humano de uma criatura que recebe a vida como uma Dádiva num Senhor que a descarta como uma mercadoria.

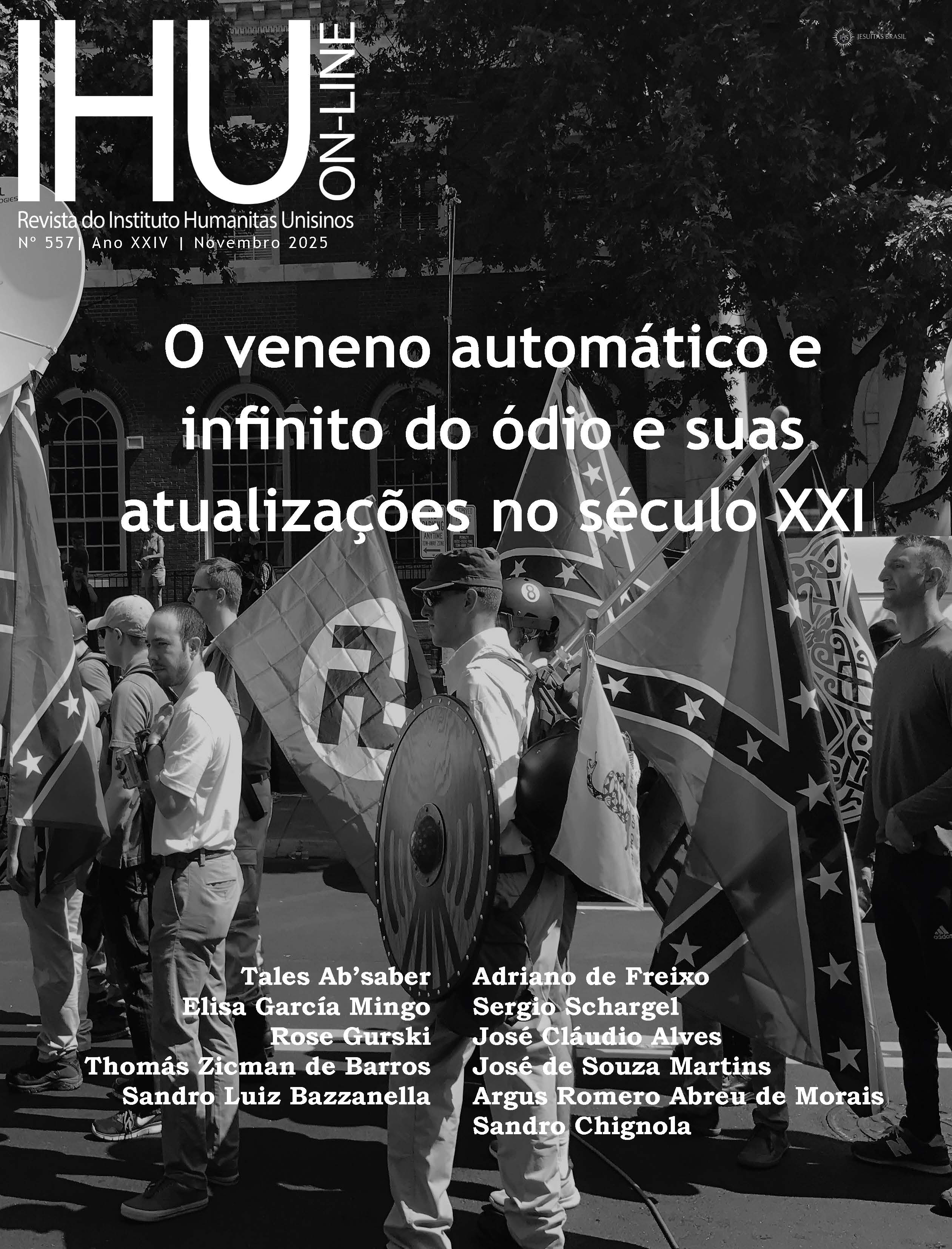

Irmãs gêmeas Alice e Ellen Kessler, ícones do entretenimento na Europa nas décadas de 1950 a 1970. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quando a aceitação do suicídio, mesmo o suicídio "assistido", se torna um modelo de dignidade, ocorre uma profunda distorção ética. Não estamos falando apenas de tragédias individuais, mas de uma derrota coletiva. É mais fácil oferecer uma droga letal do que garantir uma rede de apoio que convença a pessoa de que "sua vida vale tudo".

Ao eliminarmos toda cautela, toda análise além da mera "plena consciência da escolha suicida" (como no exemplo alemão), corremos o risco de nos empurrar para um abismo onde a vida frágil deixa de ser um valor absoluto a ser protegido e se torna um fardo que pode ser eliminado. Essa arrogância não é a força da autonomia, mas a fragilidade de uma sociedade que se rende à dor e ao desespero.

Se a arrogância humana consiste na pretensão de não haver limites para a própria existência, a virtude de uma sociedade civil deve ser a de contrapor essa pretensão com uma adesão incondicional ao cuidado e à proteção da vida em todas as suas fases, especialmente nas mais precárias. A própria essência da arrogância contemporânea vai além da simples "escolha" do fim da vida, revelando uma antropologia verdadeiramente dominadora e despótica.

Não basta dizer que queremos escolher morrer; o impulso mais profundo e perturbador do nosso tempo não é permitir que a morte aconteça como um evento natural ou predestinado, mas sim determinar nós mesmos o seu momento preciso e soberano.

O cerne dessa mentalidade é a reivindicação de domínio absoluto sobre a vida, desde seu evento inicial (o nascimento, cada vez mais mediado pela tecnologia) até seu evento culminante (a morte).

A morte, enquanto physis, é o último bastião do incontrolável. É aquilo que escapa ao nosso controle, o ponto em que a vontade humana encontra um limite intransponível. A civilização tecnológica, dedicada à eliminação do inesperado e do incontrolável, não pode tolerar um evento desta magnitude que não tenha sido previamente autorizado.

Determinar o momento exato da passagem significa transformar a morte de recepção (acontecimento) em produção (ação). Ela se torna o ato final e definitivo da vontade, uma assinatura no âmago da existência que certifica sua autonomia absoluta. Dessa forma, o indivíduo não sucumbe ao tempo ou à decadência, mas exerce sua soberania final, transformando a fragilidade em um gesto final e dramático de poder.

Esta antropologia mestra reflete uma visão ontológica na qual o homem não é mais homo (ser mortal), mas dominus (mestre).

Afirmar o próprio domínio sobre o nascimento e a morte é o ato final da secessão do ego da comunidade. A vida não é um bem comum nem uma dádiva que impõe responsabilidades mútuas, mas uma licença para ser usada à vontade. O mestre não precisa de testemunhas nem de apoiadores, apenas de executores de sua diretiva final.

A autodeterminação, partindo de um princípio de respeito pelo indivíduo, transforma-se em tirania. Torna-se a obrigação de escolher, mesmo quando se está mais vulnerável. Se tomar decisões é o único caminho para a dignidade, a existência daqueles que já não podem ou não querem mais decidir, ou daqueles que simplesmente resistem passivamente ao seu destino biológico, é implicitamente desvalorizada. O desespero e a fragilidade deixam de ser invocados como apoio e passam a ser usados como justificativa para a própria eliminação.

A vontade de "programar" a morte é uma tentativa de expulsar a tragédia e o mistério da existência humana. A morte perde sua função como limite que define o sentido da vida. Ela deixa de ser a sombra que dá nitidez e significado ao tempo, tornando-se um incômodo defeito no sistema, a ser eliminado por meio de uma ordem executiva.

Diante dessa arrogância despótica, a filosofia nos convida a redescobrir a sophrosyne, a sabedoria que reconhece os próprios limites. A verdadeira força, a verdadeira liberdade, reside não na capacidade de decidir o próprio fim, mas na capacidade de proteger a vida dos outros e a própria (como um bem comum), mesmo quando a esperança se esvai e o corpo sucumbe.

A questão, portanto, não é "podemos determinar a morte?" A hipertrofia da autodeterminação exige que encenemos a morte como o triunfo final e autoproduzido da vontade.

Se vivemos em uma “sociedade do espetáculo” (para usar uma expressão situacionista feliz), onde o ser está inextricavelmente ligado a aparecer e ser visto no palco, é inevitável que até mesmo o momento supremo – o fim – deva ser transformado em uma encenação cuidadosa e poderosa.

Na lógica da série, a morte não pode ser um evento cinzento, anônimo ou, pior, involuntário. Ela deve, ao contrário, ser um grande final que sela e confere um significado retroativo a toda a existência.

O ato de morte assistida é a tentativa máxima de dramatizar o próprio télos (fim). Morre-se não por fraqueza, mas por escolha resoluta. Busca-se uma morte "limpa", "digna" e "controlada", que não manche a narrativa do eu com o horror da decomposição, do sofrimento insuportável ou da impotência. É o ato supremo de autoafirmação: minha vida esteve sob meu controle, e meu fim também.

Considere o caso das gêmeas Kessler, figuras públicas por excelência. Sua "saída" foi imediatamente interpretada, celebrada e reproduzida em programas de televisão. Sua escolha não foi mantida em segredo, mas absorvida e apresentada pela mídia (TV/digital) como um modelo performático de liberdade. Isso transforma o drama em uma mensagem pública, amplificando a ilusão de que a morte voluntária é o ato de máxima autenticidade em um mundo que, de outra forma, seria ficcional.

A sociedade do espetáculo detesta o anticlímax, o episódio enfadonho, o desfecho lento e indesejado. A morte natural, muitas vezes longa, confusa e desprovida de dignidade pública, é o anticlímax por excelência. A eutanásia (entendida no sentido mais amplo) oferece a possibilidade de um fim decisivo, oportuno e memorável, uma reviravolta que não deixa espaço para ambiguidades, garantindo que a impressão final seja de força, não de fragilidade.

O desejo de determinar o momento exato da morte é uma tentativa de expulsar a tragédia e a impotência que definem nossa condição mortal. A morte natural (frequentemente longa e confusa) é rejeitada por ser anticlimática.

Em essência, se o logos da nossa sociedade é a performance, então até a morte deve se submeter a essa lógica. A maior arrogância não é apenas acreditar que podemos controlar a morte, mas que devemos dirigi-la, coreografá-la e apresentá-la de modo que ela tenha um significado completo e socialmente aceitável.

Se a morte se tornar o ato performático supremo, estaremos realmente honrando a liberdade do indivíduo, ou simplesmente o forçando a produzir uma última e necessária simulação de domínio para não desvalorizar toda a sua existência aos olhos de uma sociedade que recompensa apenas aqueles que são dominadores e despóticos, mesmo diante da própria morte?

Leia mais

- A jornalista escolheu o suicídio assistido. O fim da vida e o direito ao cuidado para os doentes

- Terapia contra a dor, o direito negado

- Suicídio assistido, abertura do Vaticano à lei: "É necessária uma mediação". Artigo de Iacopo Scaramuzzi

- “Que fraternidade o suicídio assistido constrói?” Entrevista com Pierre d'Ornellas de Rennes, bispo do grupo de bioética da Conferência Episcopal Francesa

- “O fim da vida na Bíblia. Convido os prelados contrários a um debate público”. Entrevista com Vito Mancuso

- Por uma lei sobre o fim da vida. Artigo de Domenico Marrone

- Eutanásia, Cardeal Zuppi: “Igreja contrária, mas eu celebraria o funeral de quem escolhe o suicídio assistido”

- Eutanásia. “A vida nunca é disponível. Sinto perturbação, mas também respeito”. Entrevista com Bruno Forte

- O fim da vida é uma questão de humanidade. Artigo de Carlo Rovelli

- Três países aprovam o suicídio assistido

- Itália. Suicídio assistido: “Uma sentença liberal, não libertária”. Entrevista com Stefano Ceccanti

- Vaticano participa da elaboração do texto inter-religioso contra a eutanásia e o suicídio assistido

- Os dilemas de uma lei sobre a eutanásia. Artigo de Giannino Piana

- A insustentável solidão da eutanásia. Artigo de Lucetta Scaraffia

- Eutanásia: questão inquietante. Artigo de Giannino Piana

- Eutanásia, Cardeal Zuppi: “Igreja contrária, mas eu celebraria o funeral de quem escolhe o suicídio assistido”

- “Que fraternidade o suicídio assistido constrói?” Entrevista com Pierre d'Ornellas de Rennes, bispo do grupo de bioética da Conferência Episcopal Francesa

- Europa e novos direitos: eutanásia em debate

- A morte removida e a despedida impossível. Outro sentido de “eutanásia” como tarefa comum. Artigo de Andrea Grillo

- “A eutanásia serve para ajudar o ser humano. Não para dispor do humano”. Artigo de José I. González Faus

- A eutanásia, problema humano. Artigo de Andrés Torres Queiruga

- O fim da vida é uma questão de humanidade. Artigo de Carlo Rovelli

- O vínculo esperança e espiritualidade em Cuidados Paliativo