05 Julho 2024

Esta entrevista também poderia ter os seguintes títulos:

- O capitalismo é uma lógica e uma antropologia que se declaram em rebelião contra os limites

- As ideias de novo e de vazio estiveram presentes em todas as dinâmicas colonizadoras

- O decrescimento é o resultado inevitável de um processo que destruiu, a uma velocidade impressionante e de uma forma muito injusta, os recursos

- O capitalismo solucionou os momentos de crise por meio da guerra

- O direito à vulnerabilidade torna-se o equivalente ao direito à vida

A entrevista é de Santiago A. de Narváez, publicada por Cerosetenta, 27-06-2024. A tradução é do Cepat.

Quem assina esses títulos é Yayo Herrero, uma ecofeminista espanhola a quem o jornal La Vanguardia de Barcelona incluiu, em 2016, em sua lista das oito mulheres mais influentes na proteção do meio ambiente na Espanha. É antropóloga, engenheira, professora e ativista. Trabalha com os movimentos sociais na promoção da educação para a transformação ecossocial.

Em seus textos e intervenções públicas, traz à tona conceitos como “interdependência”, “direito à vulnerabilidade” e a importância de ter consciência dos limites. E por que a consciência dos limites? Para quê? Por que seria revolucionário que atendêssemos aos limites e à materialidade que sustenta a vida? Como a nossa vida é sustentada no planeta Terra?

Não é preciso dizer, vivemos em um planeta em que a espécie humana já ultrapassou o pico do petróleo convencional – ou seja, com as reservas de petróleo que podem ser extraídas convencionalmente se esgotando, afinal, o petróleo é um recurso finito –, com mais de 50% da riqueza nas mãos de 10% da população – números menos conservadores dizem que é 1% –, em um planeta no qual um genocídio é transmitido ao vivo e o estresse hídrico se torna cada vez mais uma realidade. Em abril deste ano, ao menos seis cidades na América Latina atravessavam um estresse hídrico.

Como conectarmos os pontos? Como pensar em políticas que tornem o nosso tempo na Terra habitável e desejável? Como, ao mudar as prioridades, podemos ter um mapa mais claro para atravessar esta época obscura? Há alguns meses, Yayo Herrero veio à Colômbia para proferir palestras intituladas “Colocar a vida no centro”. Conversamos com ela para tentar responder a estas questões.

Eis a entrevista.

Você escreve sobre a interdependência. Dependemos dos outros, do planeta, dos recursos. Como recuperarmos a consciência dessa interdependência que está na base da vida?

Há setores da população que nunca perderam essa consciência. Na maioria dos lares, o fato de a vida ser interdependente, que deve ser cuidada, sempre esteve presente. O cuidado dos menores, dos idosos, dos doentes. A própria obrigação de se ocupar de todos esses sujeitos patriarcais que não se ocupam nem de seu próprio corpo e, no entanto, precisam ser atendidos. Isso está aí presente. Eu penso que a questão está em como dar valor social e político ao cuidado, em como fazer em que nos espaços onde acontece o que consideramos importante - na economia e na política - haja consciência dessa interdependência e seja uma coisa da qual o conjunto das instituições se torne corresponsável.

Como conseguimos conquistar esses espaços no social e no político? Faço esta pergunta porque em uma entrevista que você concedeu a El Salto, em 2022, definiu o patriarcado da seguinte forma: “Trata-se de uma cultura em que existem alguns seres privilegiados que se concebem como seres absolutamente independentes da terra e de seu próprio corpo e que não se responsabilizam pelos corpos de outras pessoas”. Há uma questão ideológica, uma desconexão na forma de se conceber em relação ao mundo. Como lutar para preencher esses espaços políticos e de poder?

Eu diria que um elemento muito importante é o movimento feminista, provavelmente o movimento mais forte que existe neste momento, em nível internacional. Na maior parte dos movimentos feministas que eu conheço, um elemento central tem a ver com a desfeminização dos cuidados. Desfeminizar o cuidado não quer dizer que as mulheres não se ocupem dele, mas que não sejam só as mulheres a se ocupar com esta questão.

A dignificação não só do cuidado das pessoas, mas também das próprias pessoas que cuidam e das condições em que o fazem. Colocar no centro a questão dos cuidados significa também tirar privilégios e isso sempre é um conflito. Quase ninguém cede os seus privilégios, assim, tranquilamente. Então, o movimento social é um elemento crucial.

Outro elemento fundamental é a educação, entendida em termos amplos. A educação que se dá nas escolas: desde nomear os trabalhos de cuidados ou questionar o conceito de “população ativa”, que não considera como população ativa as – majoritariamente – mulheres que ocupam 24 horas por dia, 60 anos de sua vida, em cuidar dos outros. Ou, por exemplo, nas escolas onde os alunos entram todos os dias e encontram a sua sala de aula limpa e não sabem quem a limpou, nem quanto ganha, nem em que condições vive quem fez o trabalho.

É como se tudo o que tem a ver com o cuidado e a reprodução cotidiana e geracional da vida estivesse oculto. Como se a vida se sustentasse sozinha. E, por outro lado, a educação proporcionada pelos meios de comunicação. Há uma educomunicação que também permite iluminar coisas que estão ocultas ou, ao contrário, favorece que continuem ocultas e retira e ridiculariza o seu valor.

E, por fim, a própria política pública: quando começa a valorizar nos bairros os espaços de criação compartilhada e quando começa a pensar em modos diferentes de entender como funciona a habitação e favorece bairros em que é possível compartilhar. Quando o movimento social e as políticas públicas abrigam conceitos de segurança que têm mais a ver com o viver sem medo e com certa confiança do que em blindar o espaço de privilégios. Penso que aí é possível seguir disputando essa visão.

Outro conceito que vejo que está em seus textos e entrevistas é o do limite e da tomada de consciência do limite: dos recursos, do planeta, do corpo. Como essa interdependência se relaciona com o tema dos limites?

É fundamental. A Terra, o planeta que habitamos, tem limites. É o que chamamos de recursos não renováveis, como os minerais. Mas também o renovável, porque embora a água se regenere, não se regenera na velocidade que os metabolismos urbano-industriais gostariam, mas, sim, na velocidade do ciclo da água. E há limites para a própria vida humana. Ou seja, nós, seres humanos, temos um tempo limitado para o trabalho e também há um tempo limitado para a vida. Olhando a partir do próprio umbigo, a vida é o que transcorre do momento em que se nasce até a morte.

Contudo, inseridos em uma trama da vida, a vida é um processo global que dura 3,8 bilhões de anos. Então, penso que é uma questão de ter consciência dos limites: ter consciência de que os corpos são vulneráveis, que adoecem, que a vida precisa ser cuidada, que não se sustenta sozinha, que tem de ser cuidada intencionalmente. Esta consciência dos limites nos permite reconfigurar políticas e economias, de tal forma que a atenção à vida que realmente somos – não a que imaginamos que somos – seja uma prioridade e esteja no centro.

E, por outro lado, a própria ascensão de limites pode permitir gerar sociedades mais seguras, nas quais essa vulnerabilidade seja atendida. Falo da alimentação, falo da moradia. Penso que temos muita coisa em jogo, porque o capitalismo é uma lógica e uma antropologia que se declaram em rebelião contra os limites.

No livro Porque las mujeres salvarán el planeta (Rayo Verde) que reúne vários textos de feministas, você diz uma coisa sobre o tema da luta antidespejos na Espanha. Você diz que essa luta “adverte que em uma política decente, leis decentes são aquelas que garantem o direito à vulnerabilidade, não como algo anômalo, próprio de pessoas pobres e estigmatizáveis, mas como uma característica inerente à existência humana que deve ocupar a centralidade da política. Gostaria que você aprofundasse esta questão do direito à vulnerabilidade.

A primeira coisa seria especificar ao que estamos nos referindo quando falamos de vulnerabilidade. Digo que uma vida humana, individual, é vulnerável porque é uma vida necessitada. Todos nós, seres humanos, temos necessidades. Precisamos nos alimentar. Precisamos de um refúgio mínimo. Precisamos de abrigo. Precisamos de água. Precisamos de acesso à energia. Precisamos de cuidados. Precisaremos claramente disto na velhice, nos momentos de doença, na primeira infância, em geral, ao longo de toda a vida.

Também precisamos de afetos e de relações, pois até para nos amarmos é preciso o reconhecimento devolvido por aqueles que nos rodeiam. Precisamos inclusive de sentir que temos a capacidade de incidir no que nos rodeia, com essa pulsão política que tem a necessidade de poder mudar as condições de vida ao seu redor. Tudo isto são necessidades humanas que, quando não atendidas, inviabilizam a vida humana. Ou a vida se torna uma vida precária, difícil de viver. A vida é vulnerável porque é uma vida necessitada, com necessidades que devem ser satisfeitas ciclicamente e que são impossíveis de satisfazer na solidão.

O direito à vulnerabilidade equivale ao direito à vida. Ou seja, temos o direito à vulnerabilidade porque não termos o direito de ser vulneráveis significa que as nossas necessidades não estão satisfeitas e, portanto, a vida se torna um processo inviável ou diretamente doloroso e custoso. Com as visões ecofeministas, dizemos que a vida deve ser uma vida que valha a pena e que traga a alegria de viver. Aqui, Francia Márquez falava sobre o viver saboroso. Tenho muita inveja de não existir uma palavra como ‘sabroso’ no espanhol da Espanha e se eu tivesse que a substituir por outra, teria que ser um viver ‘disfrutón’. Um viver com dignidade, mas também com confiança e alegria. Desfrutar de uma coisa tão bonita como é o fato de podermos viver com outros e outras.

Considera a ideia de viver saboroso proveitosa?

Eu gosto. Sei que Francia enfrentou dificuldades com o tema do viver saboroso. Penso que toda a cultura judaico-cristã e protestante está muito inserida no capitalismo que foi construído no Ocidente e que se expandiu violentamente através de dinâmicas coloniais. E essa dinâmica torna a vida um sacrifício. É como se a vida fosse um sacrifício pelo trabalho, como se a vida fosse um esforço permanente para ter mais, para ser mais, para competir mais.

E isso faz com que neste momento tenhamos setores da população a quem, hipoteticamente, não acontece nada – têm casa, têm trabalho, têm emprego –, mas estão entupidos de ansiolíticos porque têm a sensação de que a sua vida é uma vida que não vale a pena viver. Frente a isso, uma ideia de vida boa seria uma ideia de vida provavelmente mais simples no material. E quando digo mais simples no material, estou muito consciente de que há muita gente que não tem o suficiente. Ou seja, há muita gente que precisa de mais, mas há muita gente que pode viver com menos: menos toneladas de petróleo, menos toneladas de minerais, menos litros de água.

E também que possamos gerar uma dinâmica em que os tempos que durarmos na vida individual sejam tempos desfrutáveis, em que possamos estabelecer relações mais fortes e com mais apoio mútuo e crescimento mútuo. Que se casar não seja uma história violenta, de sacrifício e de perda de liberdade. Que a criação dos filhos seja um processo que não seja escravidão, mas que seja coletiva e compartilhada. E tenhamos a possibilidade de desfrutar da dança, da música, do canto, da conversa, da leitura, do encontro.

Entendo…

Trabalhei muito tempo em uma empresa privada, como engenheira, e sempre me chamava a atenção a enorme quantidade de executivos “de sucesso” que ganhavam muito dinheiro e que estavam atormentados porque os períodos de trabalho não lhes permitiam dar atenção aos relacionamentos. Ou pessoas que acabavam consumindo muito álcool e cocaína para conseguir suportar os ritmos de trabalho que eram abissais.

Pessoas que dedicavam muito tempo a questões que, no fundo, pouco lhes importavam e que lhes pareciam bastante inúteis. O antropólogo David Graeber chama isso de trabalhos de merda. Trabalhos nos quais, inclusive, é possível ganhar muito dinheiro, mas que acompanham a pergunta: “para quê?”, se não valem para nada.

E, no entanto, diante disso, existem outras dinâmicas de viver ‘disfrutón’: não ter medo de ficar sem comer, não ter medo de ficar sem casa, não ter medo de não conseguir ter relacionamentos significativos, não ter medo da violência e, ao mesmo tempo, dispor de tempo para fazer as coisas que se deseja.

Isso está ligado à ideia de decrescimento econômico, sobretudo em países ricos? Anda de mãos dadas? Tem alguma coisa a ver?

Eu tenho outra forma de trabalhar o decrescimento. Sou uma grande defensora do decrescimento, mas na Espanha e em outros países europeus, fala-se do decrescimento econômico como uma espécie de projeto político desejável. Eu não o trabalho assim. Para mim, o decrescimento é um contexto material. Eu prefiro deixar a palavra decrescimento reduzida às dimensões físicas da economia.

Refiro-me ao seguinte: pelo fato de termos ultrapassado o pico do petróleo convencional, os 8 bilhões de pessoas que habitam o planeta, daqui para frente, viverão, queiramos ou não, com menos petróleo. Pelo fato de termos extraído uma intensa quantidade de minerais, nos últimos 50 anos, como se não houvesse o amanhã, os seres humanos viverão com menos minerais no futuro. Pelo fato de termos destruído boa parte dos territórios e de torná-los zonas de sacrifício, os seres humanos terão menos biodiversidade, menos recursos da Terra, menos água de agora em diante.

Para mim, o decrescimento é o resultado inevitável de um processo que destruiu, em uma velocidade impressionante e de uma forma muito injusta, os recursos. E isso faz com que, queiramos ou não, tenhamos globalmente de assumir que viveremos com menos. Isto é um contexto material. E o que, sim, é um programa político é a forma como abordamos esse decrescimento da esfera material da economia.

Se deixarmos isso para o mercado, esse decrescimento da esfera material da economia – e vou ser muito brutal ao dizer isto – é puro fascismo. Aqueles setores da população que estão protegidos pelo poder econômico, político e militar continuam sustentando estilos de vida absolutamente luxuosos em materialidade da Terra, ao passo que muitas pessoas, ao contrário – já que é um jogo de soma zero e o que uns têm, outros não têm –, são lançadas para fora.

Por isso, quando eu vejo que a União Europeia faz uma aposta em uma transição energética para as energias renováveis, para o carro elétrico e para a economia digital, sem reconhecer contextos de decrescimento, receio que isto se transforme em uma escalada do extrativismo neocolonial que gera a destruição do território onde estão esses minerais, zonas de sacrifício e empobrecimento das pessoas que vivem lá.

Concordo.

No entanto, existe uma forma diferente, que é a que eu defenderia, de abordar esse decrescimento da esfera material da economia, que passa pela formulação de políticas que coloquem a vida no centro. Que tenham como principal prioridade a garantia de condições dignas para todos. E isso significa um princípio de suficiência, que é um direito e uma obrigação.

O princípio da suficiência é aprender a viver com o suficiente. E digo que é um direito e uma obrigação porque há pessoas que precisam de mais, que têm direito a mais, porque não têm o suficiente. Enquanto há pessoas que têm de viver com muito menos. E quando falo de mais e menos estou falando apenas da materialidade, de toneladas de petróleo etc. Caso contrário, quem não tem nada, não consegue viver.

O segundo princípio é o da redistribuição de todos esses recursos.

E o terceiro princípio é o do cuidado da vida, da sustentabilidade da vida. E digo que é um princípio importante porque permite repensar as políticas públicas e a política cotidiana. Como seria uma lei habitacional se a prioridade fosse que todos tenham moradia? Como seria a agricultura, se a prioridade fosse que todos recebam alimentos sem destruir a terra que nos resta? Como seria a tributação, se a prioridade fosse que todos vivam bem?

Você pode dar um exemplo?

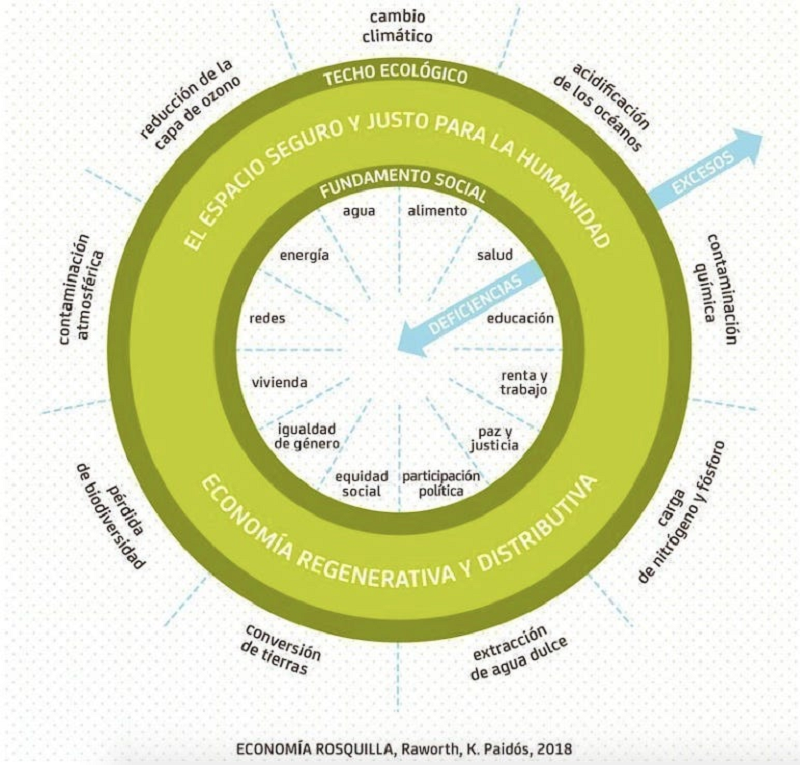

Há uma economista que me encanta chamada Kate Raworth. Ela formulou uma proposta que tem um nome um pouco engraçado: “economia da rosquinha”. Ela diz: desenhe um círculo, que é o que está marcado pelo teto ambiental, os limites físicos, o que existe, e dentro desenhe outro círculo que ela chama de piso social das necessidades, as necessidades mínimas abaixo das quais ninguém pode viver bem. E ela diz: entre esse piso mínimo e esse teto ecológico existe uma rosquinha, um espaço que é onde temos de colocar a vida de todos.

Acontece que se de repente esse piso mínimo de necessidades, para alguma parte da população, cresce de forma exorbitante, o teto ecológico se encurta enormemente e o resultado inevitável é que muitas pessoas caem no buraco da rosquinha. Esse marco permite ter indicadores para pensar em uma economia diferente.

Conheço menos a questão da moradia na Colômbia, mas vou para o meu país: a Espanha está cheia de casas vazias. Então, poderia haver uma política pública – é preciso imaginá-la, pensá-la, recurso existe – que priorize que todos tenham casa. Poderíamos pensar em uma mobilidade elétrica que em vez de ser individual, seja um sistema de transporte público, coletivo e eletrificado, que permita se mover.

Contudo, se não falarmos disso a partir dos limites, se não tivermos consciência dessa contração material, continuaremos fazendo apostas que tiram mais e aí a dinâmica dos privilégios indica que quem fica com tudo são os países enriquecidos que, por outro lado, são os que não possuem mais nenhum tipo de base material de recursos. E os explorados continuam sendo os países que historicamente foram tratados como mina e lixo.

Se a cerca que rodeia a Europa rica não permitir a entrada de peixes, alimentos, minerais, petróleo e nem energia, a Europa rica não dura nem dois meses. Mas, no entanto, é uma cerca que está totalmente fechada para que as pessoas que vêm dos países de onde saem as matérias-primas não entrem.

Claro…

Por isso, digo que é um sistema que, no extremo, penso que pode ser chamado de fascista. Porque ao final o que consideramos vida e progresso, com essa lógica e sem consciência de limites, torna-se uma dinâmica que é fisicamente inestendível ao restante das pessoas. Teoricamente, eu prefiro abordar a questão do decrescimento dessa forma, porque se você a aborda como uma espécie de proposta política e ética, imediatamente, surgem muitos problemas.

Nem todos precisam crescer pessoalmente. Abordar dessa forma é o que o mercado faz. Quando o Fórum de Davos se reúne e diz que “devemos apertar os cintos e devemos aprender a viver com menos”, está dizendo que “quem tiver dinheiro, que pague tudo o que desejar. E quem não tem dinheiro que fique sem”, mesmo que esse ‘sem’ seja a água ou seja o alimento.

(silêncio) Bom, então...

Desculpe, estou divagando muito...

Não, não, não. É que isto me faz pensar...você fala de fascismo...e eu tinha uma pergunta para depois sobre o que está acontecendo na Ucrânia e em Gaza. Porque as manchetes, ao menos na Europa, são: “A Europa deve se preparar para a guerra”. E se vê a intensificação do conflito e que o fechamento dos países ricos em relação aos países onde estão os recursos é cada vez maior. E há uma escalada armamentista. Então, quero perguntar sobre isso, como você vê esta questão?

Penso que é difícil. E é difícil entender muito do que está acontecendo se não incluirmos a crise ecológica na equação. O governo da Rússia é um governo de populismo de ultradireita brutal. Vladimir Putin é uma espécie de supermacho totalitário que invadiu a Ucrânia de forma atroz. E é muito curioso o que aconteceu no início da invasão, porque de repente houve uma necessidade quase imediata de abordar o conflito a partir de uma perspectiva bélica na Europa.

Há um dilema que eu reconheço que é um dilema complicado, que é enviar armas à Ucrânia para que se defenda. E por outro lado, irrompem no panorama um grande número de indústrias de armas que aumentam tremendamente os seus lucros e nas quais o conjunto dos Estados começa a investir uma grande quantidade de dinheiro público.

Digo isto porque em momentos de crise profunda, muitas vezes, o capitalismo solucionou por meio da guerra. A guerra é um enorme motor de crescimento econômico, porque por um lado se compra armas e, por outro, é preciso reconstruir tudo o que foi destruído. É como uma espécie de caos criativo em termos estritamente monetários, que ao longo do tempo tem sido desastroso para os povos, mas extremamente rentável para muitos interesses econômicos.

Então, na Europa, de repente, falava-se do embargo à Rússia, mas é claro que o gás natural da Alemanha vinha da Rússia, o urânio das centrais nucleares da França vinha da Rússia. E então, o território da Ucrânia era como um grande celeiro para alimentar o gado da Europa e de outros lugares. E, por outro lado, era a fonte dos fertilizantes que iam para as fábricas de fertilizantes químicos. O resultado é que para a Europa a guerra na Rússia supõe, de repente, um aumento brutal no preço dos insumos. Há uma crise profunda. Parte da atual crise entre os trabalhadores do campo e dos mal-estares que há na Europa tem a ver com o aumento do preço dos insumos.

Agora, o que está acontecendo é que a Rússia se apresenta como a vencedora da guerra, coisa que era óbvia, porque por mais que vendessem de tudo, se outros países não entrassem na guerra, era impossível que um desnível de potência militar tão grande pudesse ser derrotado.

E a União Europeia diz que “a Rússia não pode vencer a guerra” e começa a haver um contexto de discurso bélico, o que me parece uma irresponsabilidade terrível e que, além disso, está profundamente desconectado do que a maior parte das pessoas deseja. A maior parte das pessoas não quer uma guerra de modo algum.

Com a possibilidade de que seja nuclear...

A sensação que tenho é como se já estivesse decidido entrar nessa dinâmica. E, então, o que os governos fazem é enviar mensagens para que seja criado esse clima de conflito e de guerra. No início da guerra, muitas pessoas pressionavam, a partir dos movimentos sociais, dizendo: “não, é preciso fazer um exercício de diplomacia extrema e parar isto seja como for”. O que importa para mim é que vidas sejam sustentadas. Se os garotos ucranianos que tentaram sair da Ucrânia com as suas famílias tinham mais de 18 anos, não tinham a permissão para sair e eram recrutados à força. Assim como os garotos russos. Parece-me que é uma atrocidade.

E tem Gaza...

Sim, essa dinâmica se viu complexificada por tudo o que está acontecendo em Gaza. Eu jamais pensei que haveria um genocídio televisionado, na verdade. E é uma brutalidade. O seja, na Europa – na Espanha nem tanto – o discurso lançado inicialmente era o discurso que indicava que a origem deste conflito, o Big Bang deste conflito, era o atentado de 7 de outubro. Contudo, o conflito em Gaza é um conflito que vem de 100 anos. E é um problema colonial.

Ou seja, a Inglaterra, colonizadora do território da Palestina, cedeu-o a um terceiro grupo, que é um grupo sionista, formado por pessoas que, sim, tinham sofrido o antissemitismo da Europa, não da Palestina. Onde houve dinâmicas antissemitas foi na Europa. O local onde os judeus foram mortos foi na Alemanha, na Rússia e em outros lugares da Europa, de onde foram expulsos. E chegam a um território, que é o da Palestina, que é ocupado e violentado, utilizando duas palavras que são terríveis: novo e vazio.

Foram as palavras que serviram para também perpetrar o genocídio e a colonização na América. A Nova Granada, a Nova Espanha eram territórios supostamente vazios, que tinha que ser povoados de alguma forma. A ideia do novo e do vazio esteve presente em todas as dinâmicas colonizadoras, foi revestida de uma violência cruel e não houve colonização que não tenha sido acompanhada de genocídio e ecocídio.

E o território da faixa palestina foi sendo fechado em grande escala, já era um campo de concentração e agora está se tornando um campo de extermínio. O que está sendo vivido é brutal. E é preciso dizer que, no entanto, a mobilização da base, das populações locais, nos países, é muito forte. Na Alemanha e na França, foram proibidas as manifestações em favor de Gaza e, no entanto, as pessoas estão saindo às ruas. Nos Estados Unidos, a mobilização contra o genocídio em Gaza é fortíssima, em muitos casos, integrada pela própria população judia.

É uma coisa abissal que, do meu ponto de vista, também corre o risco – para além do próprio horror para a população de Gaza – de se tornar uma espécie de aviso aos navegantes. Isso é o que acontece ou o que pode acontecer em um contexto de decrescimento material gerido com lógicas fascistas, quando há uma população que é considerada e rotulada como população sobrante.

Há outra entrevista em que você disse: “Eu penso que a ausência de radicalidade no momento que vivemos é um problema. E quando digo ausência de radicalidade, não estou dizendo para sairmos de uma forma mais ou menos estridente. Há um desafio importante que é comunicar a radicalidade de forma serena”. Gostaria de perguntar sobre a radicalidade neste contexto em que parece mais urgente.

Eu diria que radical é nomear o inevitável decrescimento da esfera material da economia. Radical é falar sobre a vulnerabilidade da vida humana. Radical é dizer que a tecnologia não vai resolver os problemas que ela própria cria, mesmo que precisemos de tecnologia. Radical é falar de redistribuição da riqueza em um contexto em que os próprios setores, às vezes progressistas e de esquerda, falavam mais em fazer crescer a economia como uma forma para que algo gotejasse para todo mundo.

Em meu país, muitas vezes, você conversa com pessoas muito bem-intencionadas, muito simpáticas, que estão na esfera das instituições políticas, e que de repente não querem falar da crise ecológica, não querem falar da crise da energia e de materiais, não querem falar de redistribuição, não querem falar de decrescimento. E dizem que isto gera certa situação de desânimo, de desesperança para todas as pessoas, e que todo mundo sabe que quando as pessoas sentem medo, desesperança, desativam-se.

Por quê?

Parece-me que se trata de uma espécie de discurso bem elaborado, que se repete, mas não tem uma base real. Primeiro, é um discurso muito elitista, porque quem pode dizer o que as pessoas podem ou não saber [?]. Segundo, porque também ignora que os seres humanos, ao longo da nossa história, tanto individual como coletivamente, enfrentaram contextos realmente duros, sendo capazes de superá-los. Às vezes, com a doença. Fomos capazes de nos organizar para reverter e enfrentar situações complexas.

Em terceiro lugar, porque parte das propostas que fazemos, se quisermos colocar a vida de todos no centro, é impossível que sejam desejáveis se não tivermos consciência de onde estamos. Ou seja, para uma pessoa que vive comodamente ou vive bem, que gosta de andar de carro para todos os lados, que gosta de comer carne cinco dias por semana, como você chega e diz: “não, olha, você será muito mais feliz se caminhar muito, será muito mais feliz se parar de comer carne e comer verdura”? A pessoa irá te dizer: “É que eu gosto disto”.

No entanto, se você disser a ela, note, “estamos nesta circunstância e se você aceitar de bom grado caminhar um pouco mais ou comer um pouco menos de carne é o caminho que podemos fazer para evitar conflitos violentos, para permitir que outras pessoas possam viver com dignidade”. Haverá muitas pessoas que, reconhecendo onde estamos, sim, terá isto como algo desejável para elas.

Andreas Malm, o ativista sueco, tem este livro que se chama Cómo dinamitar un oleoducto, no qual faz uma espécie de rastreamento do movimento ambientalista no século XX. Ele diz que neste momento tão intenso da crise em que estamos, das múltiplas crises, é necessário repensar essa ideia de que o movimento ambientalista não pode continuar sendo pacifista ao extremo. E ele tenta pensar em uma ideia de sabotagem. Você concorda com essa posição?

Absolutamente. Só que eu não chamaria isso de violência. Parece-me que a desobediência civil é um instrumento, não de agora, do movimento ecologista, mas que tem sido um instrumento crucial para reverter grandes tiranias. Muitas vezes, é dito que “o movimento feminista alcançou o sufrágio universal sem violência”. Não é verdade, ou seja, o movimento feminista destruiu pinturas, quebrou vitrines de museus, as sufragistas foram presas. É verdade que o movimento sufragista não matou pessoas, o que para mim é onde parece que está a diferença.

Eu chamo de violência arruinar a vida. Não chamo de violência quebrar um caixa eletrônico de um banco, pintar uma parede ou sabotar uma máquina que está destruindo – ou construindo – algo que é prejudicial. Penso que essa dinâmica de sabotagem – quando são os governos, as instituições e os poderes econômicos que destroem a vida – é uma dinâmica justa.

E não é por ser eu que acredito, é que todas as cartas constitucionais, praticamente de todo o mundo, e todos os textos de filosofia do direito mais canônicos reconhecem o direito à rebelião contra o tirano. E qual é a tirania maior do que a que não permite que a vida continue [?]. É uma tirania brutal, a serviço do dinheiro.

Gostaria de perguntar a respeito de uma frase sua: “Para imaginar futuros alternativos é preciso fazer exercícios de memória, é impossível exigir imaginação sem memória”. Você poderia aprofundar esta questão?

Para isso faço a distinção, como faz Santiago Alba Rico, entre fantasia e imaginação. Ele diz que a fantasia é aquilo que flutua, que está centrado na tecnologia, que não está ancorado na terra e nos corpos, ao passo que a imaginação, sim, é algo que se ancora nessa ecoindependência e nessa interdependência. E quando digo que é preciso ter memória é porque quando imaginamos ou fantasiamos o futuro sem ter memória, a tendência é repetir os mesmos erros 50 vezes.

Por exemplo, quando há uma crise, o que surge imediatamente são planos de ajuste estrutural, estabelecidos pelos grandes poderes econômicos e políticos. Planos de ajuste estrutural que não funcionaram na África, que não funcionaram na América Latina, nos anos 1980. Ou no contexto do Estado espanhol, na crise de 2008. Digo, não funcionaram na perspectiva das vidas concretas, para as empresas, provavelmente, sim. Não funcionaram, mas sistematicamente voltam a se repetir.

Toda vez que ocorre uma crise, a chave é reivindicar que injetemos dinheiro público para resgatar os espaços privados, porque concebemos que a vida humana não pode ser sustentada se não for mediada pelo lucro de seus setores privados. A vida humana seria, nas sociedades capitalistas, uma espécie de subproduto ou de efeito colateral do bom desempenho de algumas empresas. Caso contrário, não temos direito a essa vida boa.

E a memória...

Contudo, quando veio a desesperança em momentos em que as coisas foram tremendamente difíceis, houve povos e comunidades que se organizaram para resistir e enfrentar circunstâncias complexas. Eu aprendi com um companheiro que morreu durante a pandemia de covid e que durante a ditadura de Franco foi preso e torturado. Ele trabalhou muito na recuperação da memória histórica.

Eu sempre pensei que a memória histórica tinha que ser recuperada, basicamente, para a justiça restaurativa, para reparar os danos, para reconhecer as pessoas desaparecidas. Ou seja, para reconhecer o status de vítima de quem foi violentado. E com ele aprendi que, além disso, é preciso recuperar a memória histórica para saber como aquelas pessoas que sofreram tudo isso foram capazes de seguir organizadas, de desfrutar, de ter parceiras, de ter filhos e filhas.

Na recuperação da memória histórica, recupera-se como as pessoas se negam a ocupar o papel de vítima e de boa vítima e se tornam um bom agente político. Penso que isso é muito importante recuperar.

Leia mais

- “Estamos educando as novas gerações contra a sua própria sobrevivência”. Entrevista com Yayo Herrero

- “O patriarcado nos atribui o papel de cuidadoras sem nos perguntar”. Entrevista com Yayo Herrero

- Água. Artigo de Yayo Herrero

- “A mudança climática é a consequência de uma forma de organizar a economia que não conhece limites”. Entrevista com Yayo Herrero

- Conectados pela vulnerabilidade comum. Entrevista com Judith Butler

- “A vulnerabilidade nos define como seres humanos”. Entrevista com Miquel Seguró

- A potência política da vulnerabilidade

- “O capitalismo oculta nossa vulnerabilidade. Descobri-la é uma primeira plataforma de resistência”. Entrevista com Santiago Alba Rico

- “A pandemia revelou nossa vulnerabilidade”. Entrevista com Gaël Giraud

- A Ética do Cuidado. Artigo de Maria Carpi

- A superação da crise dos cuidados passa por valores coletivos e cooperativos

- “A perspectiva do cuidado implica em nos reconhecermos como vulneráveis”. Entrevista com Natacha Borgeaud-Garciandía

- “A ética do cuidado é um contrapeso ao neoliberalismo”. Entrevista com Helen Kohlen

- Em busca de uma ética do cuidado e da proteção, e não da autonomia absoluta. Entrevista especial com Leo Pessini

- Por uma ética do cuidado e da responsabilidade. Entrevista especial com Lourenço Zancanaro

- O que é a vulnerabilidade ambiental e a quem afeta?

- Um Francisco em cadeira de rodas anima às religiosas de todo mundo a ‘abraçar a vulnerabilidade’

- Vulnerabilidade como força: uma chave para desmantelar o clericalismo

- A hierarquia e a necessidade de uma ''cultura da vulnerabilidade''