10 Março 2020

"PĂąnico dos mercados: crise global tende a ser prolongada e profunda. âClasse de Davosâ responderĂĄ com mais desigualdade e menos democracia. Mas abriu-se espaço para saĂda oposta â desde que a esquerda esteja disposta a se reinventar", escreve Antonio Martins, jornalista, em artigo publicado por OutrasPalavras, 06-03-2020.

Eis o artigo.

I.

Ăs vezes, a HistĂłria, caprichosa, se repete como farsa. Mas em outras ocasiĂ”es, oferece aos derrotados uma segunda oportunidade. Em 2008, quando o capitalismo viveu sua maior crise em oito dĂ©cadas, nĂŁo houve força (nem principalmente ideias novas) para convertĂȘ-la em crĂtica e transformação. Sem encontrar resistĂȘncia efetiva, o sistema se recompĂŽs com mais brutalidade. Os banqueiros foram salvos pelos Estados, com montanhas de dinheiro. Assim que esvaziaram os cofres pĂșblicos, os super ricos alegaram que havia âdesequilĂbrios fiscaisâ e era preciso ceifar⊠os direitos e o gasto social! Doze anos depois, este arranjo entrou em crise novamente. O coronavĂrus, como se verĂĄ, Ă© apenas a vibração sutil que fez tremer o castelo de cartas do capital financeirizado â tĂŁo temĂvel, mas tĂŁo frĂĄgil. Diante da emergĂȘncia, os donos do mundo jĂĄ sinalizaram que querem mais do mesmo: novos sacrifĂcios das sociedades, impostos sem examinar, debater e muito menos enfrentar as causas dos enormes desequilĂbrios. Mas agora, esta âsaĂdaâ soarĂĄ como repetição e â ainda mais importante â jĂĄ hĂĄ esboço de alternativa.

II.

HĂĄ uma semana, Outras Palavras abordou pela primeira vez a relação entre a crise sanitĂĄria do coronavĂrus, os tremores nos mercados financeiros e os riscos de uma grande recessĂŁo clĂĄssica â com fechamento de empresas, demissĂ”es em massa e quebra de bancos. Nesta quarta-feira (4/3), um longo artigo do Financial Times, escrito pelo veterano analista econĂŽmico John Plender e reproduzido dois dias depois pelo Valor, expĂŽs em maior detalhe a dramaticidade do problema. Ă uma espĂ©cie de jornalismo de elite e para a elite; informação mantida longe das manchetes e dos noticiĂĄrios da TV, produzida e publicada para quem controla o poder e o dinheiro. O ponto central da anĂĄlise Ă©: os mercados financeiros globais estĂŁo tĂŁo contaminados com dĂvidas podres quanto hĂĄ doze anos. A pandemia jogou um grĂŁo de areia numa engrenagem que, para se manter viva, precisa girar incessantemente. âSe o vĂrus continuar a se espalhar, as fragilidades do sistema tĂȘm o potencial de desencadear uma nova crise de dĂvidasâ, adverte o texto.

Os dados sĂŁo eloquentes. A gigantesca pilha das dĂvidas globais nĂŁo para de crescer: ela atingiu 253 trilhĂ”es de dĂłlares no Ășltimo trimestre de 2019 e equivale agora a 322% do PIB do planeta. Mas, mais que nos nĂșmeros, o perigo estĂĄ no processo que levou a este recorde, nas prĂĄticas cada vez mais temerĂĄrias adotadas pelos bancos em busca de maximizar lucros e em como um pequeno tropeço pode jogar tudo pelos ares.

Plender explica: o sistema financeiro global estĂĄ encharcado de dinheiro. Depois de salvarem os bancos, entre 2008 e 2009, numa operação que envolveu cerca de 30 trilhĂ”es de dĂłlares, os Estados continuaram abastecendo-os com dinheiro farto, numa operação que se tornou conhecida pelo nome hermĂ©tico de âquantitative easingâ, ou âflexibilização quantitativaâ. TĂtulos de dĂvida pĂșblica que sĂł venceriam em anos ou dĂ©cadas, e estavam em poder dos bancos, sĂŁo trocados por moeda viva. Ă o trickle-down, ou âescorrer para baixoâ uma maneira grotesca de aquecer as economias paralisadas. Alega-se que, se os muito ricos receberem muito dinheiro, algo acabarĂĄ pingando em toda a economia. O carĂĄter ultraelitista da lĂłgica estĂĄ expresso na ilustração abaixo.

A inundação promovida pelos Estados Ă© tanta, prossegue a anĂĄlise, que os bancos nĂŁo tĂȘm o que fazer com o dinheiro. Como querem ganhar, emprestam-no praticamente em qualquer condição, incorrendo no que se chama de ârisco moralâ e gerando uma bolha de crĂ©dito que pode estourar a qualquer momento. Em 2008, o ponto frĂĄgil do sistema era o setor imobiliĂĄrio. Para permitir que a construção e venda de imĂłveis continuasse indefinidamente, os bancos ofereceram emprĂ©stimos a famĂlias que nĂŁo tinham meios para pagĂĄ-los e, com a crise, acabaram perdendo suas casas. Agora, o elo dĂ©bil sĂŁo as corporaçÔes globais.

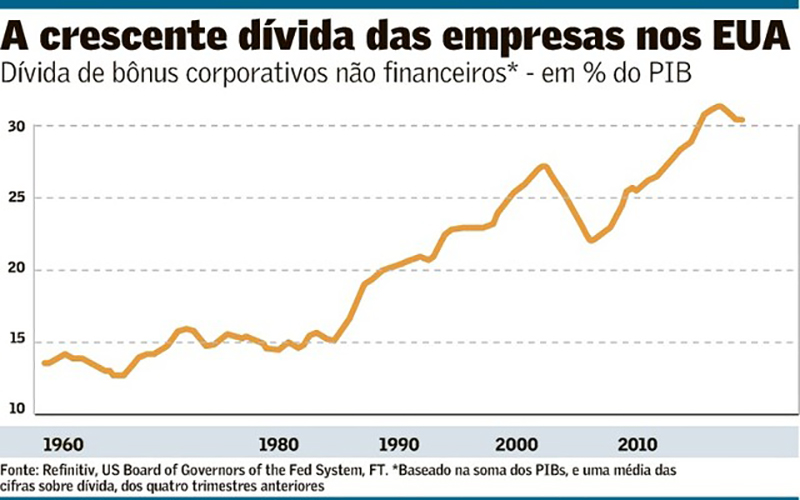

O grĂĄfico abaixo mostra a evolução do endividamento das empresas norte-americanas. Ele sobe de forma contĂnua, enquanto porcentagem do PIB (de 15% para 27%), de meados dos anos 1980 atĂ© a crise de 2008. Tropeça com a recessĂŁo e se reduz a cerca de 20%. Mas rapidamente recupera-se: jĂĄ ultrapassou os 30%. Os bancos, diz Plander, estĂŁo emprestando atĂ© para âempresas zumbisâ. Enquanto a engenhoca gira, as dĂvidas renovam-se. Mas e se ela parar? O artigo cita um relatĂłrio recente do FMI sobre instabilidade financeira global. Se advir uma recessĂŁo, ainda que com apenas metade da potĂȘncia de 2008, âempresas com dĂvidas somadas de US$ 19 trilhĂ”es [duas vezes o PIB do Brasil] nĂŁo terĂŁo receitas suficientes para pagar o que devemâ.

RecessĂŁo, ainda nĂŁo veio. Mas a rĂĄpida expansĂŁo do coronavĂrus, com seu potencial de esfriar a economia e paralisar setores muito importantes, causa calafrios. A eclosĂŁo de uma pandemia leva as famĂlias a reduzir gastos â e isso Ă© particularmente grave em tempos de desigualdade crescente. Mesmo nos Estados Unidos, mostra a The Economist, mais de 10% das famĂlias nĂŁo teriam hoje como enfrentar uma despesa extra de 400 dĂłlares (R$ 1,8 mil). Diante do risco, cancelam compras. Em muitos paĂses, as aulas estĂŁo sendo suspensas, obrigando as mĂŁes e pais a permanecer mais tempo em casa. Em dezenas de cidades, o prĂłprio comĂ©rcio estĂĄ Ă s moscas. Atividades como a aviação sofrem ainda mais. "Grandes jatos chegam vazios a aeroportos desertos", lamenta o New York Times.

Na Ă©poca do capitalismo regulado, os governos socorreriam momentaneamente os setores debilitados e a crise se resolveria com o retrocesso natural da doença. Na fase financeirizada, toda solidariedade econĂŽmica se evapora. Os mercados avaliam e precificam a cada dia as dĂvidas. Os especuladores farejam as dificuldades das presas. Companhias em dificuldades sĂŁo obrigadas a pagar juros crescentes para rolar seus dĂ©bitos e entram numa espiral que pode facilmente levĂĄ-las Ă inadimplĂȘncia. E se um grande nĂșmero de empresas importantes quebrar, a vĂtima seguinte, na linha de contĂĄgio, serĂŁo os bancos.

Exuberante como nunca, o capitalismo financeirizado estĂĄ prestes a expor sua fragilidade tambĂ©m inĂ©dita. Apontar o grĂŁo de areia como responsĂĄvel pelos desajustes da engrenagem seria, Ă© claro, insano. Mas como chegamos a este ponto? E como construir, desta vez, uma saĂda diferente da que se impĂŽs em 2008?

III.

Na polĂtica, viver sem horizonte alternativo, engolido pela agenda do adversĂĄrio, Ă© sempre grave. Mas em momentos agudos, resulta em desastre. HĂĄ doze anos, quando uma crise do capitalismo jamais vista desde a Grande DepressĂŁo pĂłs-1929 sobreveio, as forças que lutam pela superação do sistema perderam a oportunidade de impor-lhe uma grande derrota. Estavam despreparadas.

Um movimento nascente de crĂtica ao neoliberalismo, que se expressava por exemplo nos FĂłruns Sociais Mundiais, tinha em sua agenda a denĂșncia do carĂĄter predatĂłrio das finanças globais. Mas nĂŁo soube o que propor, ao conjunto das sociedades, quando em setembro de 2008 o sistema bancĂĄrio mundial travou e enormes instituiçÔes â do banco de investimentos Lehman Brothers Ă General Motors â começaram a quebrar.

Os defensores do sistema tiveram espaço para liderar a busca de uma saĂda. A que escolheram moldou o mundo desde entĂŁo. Resultou num capitalismo muito mais brutal, com vasto ataque aos direitos sociais e Ă democracia. Terminou abrindo espaço para algo entĂŁo inexistente ou marginal: os grupos e polĂticos de ultradireita que hoje governam parte do mundo. A saĂda conservadora deu-se em duas etapas.

Numa primeira, deflagrada ainda em 2008, montanhas de dinheiro pĂșblico foram deslocadas para salvar os bancos. O argumento para fazĂȘ-lo era sĂłlido: as crises bancĂĄrias resultam, de fato, em pĂąnico e devastação. Os depositantes dos bancos perdem suas economias. O travamento do crĂ©dito quebra as empresas e provoca demissĂ”es em massa â o que por sua vez faz desabar a produção e o consumo, multiplicando as vĂtimas, numa rĂĄpida reação em cadeia. As operaçÔes de salvamento foram realizadas com rapidez e espanto â mas sem protestos.

A segunda etapa começou em abril de 2009 e expressou a volta por cima do capital. Construiu-se, na opiniĂŁo pĂșblica, um consenso falso, segundo o qual os Estados estavam quebrados e era necessĂĄrio âapertar os cintosâ. Ocultou-se que a causa das dificuldades fiscais dos governos era precisamente o enorme esforço que haviam feito para salvar os bancos. Atribuiu-se a responsabilidade Ă suposta âineficiĂȘnciaâ do serviço pĂșblico e Ă propensĂŁo dos polĂticos Ă âgastançaâ. Foi uma operação ideolĂłgica de enormes proporçÔes, que nĂŁo Ă© possĂvel examinar neste texto.

O que importa, aqui, sĂŁo seus resultados. Em todo o Ocidente, foram lançadas polĂticas de âausteridadeâ. Os tempos variaram: a Europa, onde o Estado de Bem-Estar Social Ă© vasto e generoso, adotou-as ainda em 2009; o Brasil, que era governado pela esquerda e se aproveitava de uma situação internacional mais favorĂĄvel, sĂł o fez em 2015, no inĂcio do segundo mandato de Dilma. Mas o sentido foi sempre o mesmo: reduzir direitos sociais; rebaixar o poder de barganha dos assalariados; criar formas mais selvagens de exploração do trabalho; rebaixar ao mĂĄximo os dos Estados com polĂticas pĂșblicas redistributivas.

A atitude da esquerda â tanto a tradicional quanto a âaltermundistaâ, que surgia â foi essencialmente reativa. Diante dos cortes de gastos, eclodiram enormes manifestaçÔes em paĂses como Portugal, Espanha, Irlanda, ItĂĄlia. Em 2011, veio a Primavera Ărabe. Movimentos como o dos Indignados, na Espanha, ou o Occupy, nos Estados Unidos, espalharam-se pelo mundo â ramificando mais tarde em explosĂ”es como a de 2013, no Brasil. Mas em nenhum caso surgiu uma alternativa capaz de mobilizar as multidĂ”es; de avançar alĂ©m da negação. O desastre mais emblemĂĄtico ocorreu na GrĂ©cia. As polĂticas de âausteridadeâ devastaram o paĂs a ponto de quebrar o sistema polĂtico e abrir caminho para um partido de esquerda, o Syriza. Ao chegar ao poder, o novo primeiro-ministro, Alexis Tsipras consultou a sociedade, em referendo popular, sobre a manutenção das polĂticas que sufocavam as maiorias. Venceu o nĂŁo! A UniĂŁo Europeia aplicou todo seu poder econĂŽmico e financeiro para estrangular o paĂs, atĂ© fazĂȘ-lo capitular. A democracia precisava ser submetida aos diktats dos mercados.

Houve duas consequĂȘncias principais. A ausĂȘncia de um horizonte, num ambiente marcado por desigualdade e esvaziamento da democracia, abriu espaço inĂ©dito para polĂticos que defendem o autoritarismo dos âhomens fortesâ, diante da suposta ineficĂĄcia das decisĂ”es coletivas. Em 2008, Jair Bolsonaro era um deputado inexpressivo do âbaixĂssimo cleroâ no Brasil; Donald Trump, um bilionĂĄrio de hĂĄbitos deplorĂĄveis conhecido por apresentar The Apprentice; Rodrigo Duterte, o prefeito de uma cidade mĂ©dia nas Filipinas. No perĂodo seguinte, todos eles viveram ascensĂ”es meteĂłricas. As legiĂ”es que cultivaram ressentem-se com a piora das condiçÔes de vida e o descaso de seus ârepresentantesâ; e iludem-se com a ideia de que os problemas do mundo serĂŁo resolvidos se cada qual contentar-se com o âlugar que lhe cabeâ na ordem social.

Do ponto de vista econĂŽmico, a vitĂłria do capital em 2008 inaugurou uma sĂ©rie de triunfos das finanças. Do salvamento dos bancos, passou-se ao âquantitive easingâ. As tĂmidas medidas que, no imediato pĂłs-crise, haviam estabelecido limites para a atividade bancĂĄria, foram rapidamente eliminadas. A desigualdade explodiu a ponto de os 500 bilionĂĄrios mais ricos do planeta auferirem, a cada ano, um aumento de patrimĂŽnio equivalente a 545 vezes o orçamento da Organização Mundial de SaĂșde â a quem caberia enfrentar uma pandemia como a do CoronavĂrus.

Mas foi precisamente esta ilusĂŁo de potĂȘncia infinita que abriu espaço para a grande lambança de dĂvidas. Agora, ela ameaça todo sistema.

IV.

Como agirĂŁo os donos do poder e do dinheiro diante da nova ameaça a seu reinado? Os primeiros sinais sugerem mais do mesmo. Os bancos centrais reduziram as taxas de juros ao longo desta semana. Em todo o mundo, a mĂ©dia Ă© agora 1% ao ano. Fala-se em proteger bancos em dificuldades e comprar açÔes com dinheiro pĂșblico, para proteger especuladores em risco. A lĂłgica do trickle-down atinge exuberĂąncia mĂĄxima. A ultradireita incomoda-se: mais desigualdade pode desencadear revolta popular â o que Ă© fatal para seu projeto. PorĂ©m, polĂticos como Bolsonaro e Trump nĂŁo tĂȘm a menor ideia de como liderar uma saĂda, diante de uma situação ao mesmo tempo complexa e perigosa.

Do lado da crĂtica ao capitalismo, e da tentativa de superĂĄ-lo, o cenĂĄrio jĂĄ nĂŁo Ă© o mesmo de 2008. A experiĂȘncia demonstrou que salvar o sistema financeiro com dinheiro pĂșblico conduz a rebaixar direitos e polĂticas pĂșblicas. E foi se desenvolvendo, ao longo do tempo, uma alternativa concreta Ă s polĂticas de âresgateâ. Ă embrionĂĄria. Conquista multidĂ”es e forma maiorias, onde apresentada. Expressa um caminho claramente mais promissor que o apego aos programas dos sĂ©culos passados a mera reatividade. Requer, para tornar-se resposta efetiva, mais articulação. A esquerda institucional estarĂĄ disposta a fazĂȘ-lo?

O esboço de novo programa, que estĂĄ se gestando pouco a pouco, começa com uma proposta nascida muito antes da crise atual: a Renda BĂĄsica da Cidadania. Se os Estados podem transferir montanhas de dinheiro aos mercados financeiros, por que nĂŁo poderiam fazĂȘ-lo diretamente aos cidadĂŁos, driblando as perversidades do trickle-down? Numa Ă©poca em que o desemprego tecnolĂłgico Ă© uma ameaça tĂŁo evidente, oferecer a cada ser humano, independentemente de trabalho, as condiçÔes para uma vida digna, nĂŁo seria um enorme passo adiante?

Mas embora distribuir dinheiro Ă s pessoas possa ser, nestas condiçÔes, um enorme passo adiante, trata-se ainda de uma solução no plano individual. Um avanço muito mais efetivo seria construir sistemas pĂșblicos que ultrapassam a prĂłpria necessidade da moeda. Num certo sentido, o Comum. Educação, SaĂșde, Habitação e Transportes expressam hoje parte destacada das necessidades contemporĂąneas. Foram fortemente mercantilizadas, nas Ășltimas dĂ©cadas. O capital conhece sua centralidade â por isso quer capturĂĄ-las. PorĂ©m, por sua prĂłpria natureza, fogem Ă fria lĂłgica do lucro. Um bom serviço mĂ©dico, ou uma boa escola, nĂŁo sĂŁo os que geram mais ganhos aos acionistas, mas os que atendem, com humanidade e sem desperdĂcio, Ă s necessidades das populaçÔes. Por isso, estes quatro itens: SaĂșde, Educação, Transportes e Habitação deveriam ser oferecidos publicamente â em condiçÔes de excelĂȘncia, grĂĄtis ou a preços muito mĂłdicos. Ă impossĂvel? Por que, se se pode transferir dezenas de trilhĂ”es aos bilionĂĄrios.

Jeremy Corbyn, que deixarĂĄ em breve a liderança do Partido Trabalhista britĂąnico, foi o primeiro polĂtico relevante internacionalmente a propor a inversĂŁo do quantitative easing. Se os Estados podem oferecer tanto dinheiro Ă aristocracia financeira, perguntou ele em 2017, quanto se propĂŽs a sacudir a burocracia partidĂĄria, por que nĂŁo lançar um social quantitative easing, em favor da SaĂșde e da Educação pĂșblicas. Desde entĂŁo, a proposta se ampliou.

Em 2019, Alejandria Ocasio-Cortez, parlamentar latina nos Estados Unidos, propĂŽs o Green New Deal, que ao mesmo tempo resgata e dĂĄ sentido popular Ă pauta ambiental. Sim, os Estados precisam deixar a sonolĂȘncia e agir decisivamente contra o aquecimento global e a devastação da natureza. Mas este movimento nĂŁo deve resultar em menos ação pĂșblica e oferta de ocupaçÔesâ e, sim, em mais. Ă preciso um enorme investimento em infraestrutura para, por exemplo, substituir o petrĂłleo por energias solar e eĂłlica; garantir que os trabalhadores das indĂșstrias declinante migrem para as prĂłximas; construir redes ferroviĂĄrias em substituição Ă s rodovias; dotar as cidades de redes de transporte pĂșblico tĂŁo eficientes que permitam adotar polĂticas ativas contra a ditadura do automĂłvel. Este investimento requererĂĄ o esforço de dezenas de milhĂ”es de trabalhadores. Por isso, os Estados devem lançar polĂticas de Emprego Digno Garantido.

Como desdobramento natural do Green New Deal, retomou-se a Teoria MonetĂĄria Moderna. Proposta jĂĄ no inĂcio do sĂ©culo XX, ela foi atualizada. Expressa uma negação radical das polĂticas de âausteridadeâ. Sustenta que os Estados podem criar moeda nova, a partir de decisĂ”es coletivas. Provoca, na verdade, uma nova visĂŁo sobre a prĂłpria moeda. Esta nĂŁo Ă© uma mercadoria, mas a expressĂŁo de uma relação social baseada essencialmente em confiança. Se as sociedades constroem projetos comuns, entĂŁo elas podem ser tambĂ©m capazes de usar suas moedas com instrumento para mobilização de recursos em favor destas transformaçÔes.

V.

Diz um provĂ©rbio ĂĄrabe que trĂȘs coisas vĂŁo e nĂŁo voltam: a ĂĄgua que passa, a flecha atirada e a oportunidade perdida. A crise financeira agora aberta contraria e confirma, ao mesmo tempo, o adĂĄgio. Ă como se, em 2008, tivĂ©ssemos vivido apenas um ensaio. As polĂticas adotadas em seguida apenas aprofundaram os desajustes do capitalismo financeirizado. O repique oferece, portanto â para usar metĂĄfora datada â uma espĂ©cie de rebobinagem. Ă como se pudĂ©ssemos voltar o filme, para retornĂĄ-lo a 2008: Ă mesma posição em que as polĂticas atuais foram lançadas, para repensĂĄ-las antes que sejam reaplicadas com força redobrada.

Tudo dependerĂĄ de duas condiçÔes. A esquerda atual saberĂĄ reinventar-se? Se nĂŁo o fizer, surgirĂŁo sujeitos sociais e polĂticos para ocupar o seu lugar?

Leia mais

- A montanha de dĂvidas privadas das grandes empresas estarĂĄ no coração da prĂłxima crise financeira

- CrĂ©dito de bancos permite âfluir a economiaâ ligada ao trabalho escravo, diz procurador do MPT

- A crise financeira e a implosĂŁo das ignorĂąncias

- "A financeirização é a própria crise permanente que se torna forma de governo". Entrevista especial com Gigi Roggero

- Capitalismo, teu nome Ă© ditadura financeira

- Desafios das forças democråticas em tempos de automação tecnológica, desindustrialização, retração de direitos sociais e austeridade fiscal

- Bancos vão ficar com 62% da renda do trabalhador se capitalização for aprovada

- Dinheiro, ética, desenvolvimento. O dilema da fé dez anos depois da Lehman Brothers

- Somente a luta contra as desigualdades pode reanimar a Economia Mundial

- EUA. Reforma tributĂĄria do Partido Republicano Ă© uma teoria trickle-down nĂŁo comprovada

- âQuanto mais extremo o capitalismo, mais extrema Ă© a desigualdadeâ, afirma diretor do filme Parasita

- Refundar o capitalismo (outra vez)

- Capitalismo, tecnologia e movimentos sociais

- TrĂȘs vias para superar o capitalismo. Artigo de Branko MilanoviÄ

- âSĂł um movimento revolucionĂĄrio de massas pode acabar com o capitalismoâ. Entrevista com Michael Löwy

- âA esquerda nĂŁo pode querer ser mais revolucionĂĄria que o capitalismoâ. Entrevista com Santiago Alba Rico

- Imaginemos um mundo sem capitalismo. Artigo de Yanis Varoufakis

- Pobreza, desigualdade e precariedade. âO capitalismo faz mais mal do que bemâ

- âO capitalismo ainda Ă© jovem, mas nĂŁo Ă© eternoâ. Entrevista com Robert Boyer

- âPrecisamos inventar um novo capitalismoâ. Entrevista com Dani Rodrik

- âVoltarĂĄ a crise de 2008, eu garantoâ. Entrevista com Ann Pettifor

- Um dos maiores gestores do mundo alerta: o risco de mercado é mais alto desde o pré-crise de 2008

- LiçÔes da crise de 2008 e 2009

- NĂŁo sĂł crise econĂŽmica

- âA crise econĂŽmica e a desigualdade sĂŁo fundamentais para entender a origem da extrema direitaâ. Entrevista com Farid Kahhat

- Existe alguma ligação entre crise econĂŽmica e aumento nas taxas de suicĂdio?

- As crises econĂŽmicas e as possĂveis rotas de fuga. Entrevista especial com Camila Ugino e Patrick Andrade

- Financeirização, Crise SistĂȘmica e PolĂticas PĂșblicas. Revista IHU On-Line, NÂș 492

- A financeirização da vida. Revista IHU On-Line, NÂș 468