20 Julho 2020

O que significa experimentar a fûˋ por meio de prûÀticas digitais? Que mudanûÏas e transformaûÏûçes estûÈo em jogo naquilo que chamamos de fûˋ? Certamente, essas questûçes incidem em aspectos teolû°gicos, eclesiolû°gicos e pastorais da relaûÏûÈo entre a Igreja e a sociedade contemporûÂnea, marcada tûÈo fortemente por um processo de digitalizaûÏûÈo e conectivizaûÏûÈo.

A opiniûÈo ûˋ de Moisûˋs Sbardelotto, jornalista, doutor em Ciûˆncias da ComunicaûÏûÈo e professor colaborador da Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos. Seu livro mais recente ûˋ "Comunicar a fûˋ: por quûˆ? Para quûˆ? Com quem?" (Ed. Vozes, 2020).

Eis o artigo.

ô

ãAntes de ser templo, a Igreja foi casa. Jesus saiu do templo e entrou na casa. E aûÙ comeûÏou a experiûˆncia cristûÈ.ã Esse movimento, descrito pelo cardeal portuguûˆs Josûˋ Tolentino MendonûÏa em um recente evento sobre a espiritualidade cristûÈ em tempo de isolamento social, precisou ser reavivado forûÏosamente pela Igreja hoje, devido û pandemia.

Atualmente, contudo, nûÈo habitamos mais o mesmo modelo de casa dos primeiros sûˋculos. Nossas casas sûÈo espaûÏos aumentados, expandidos, conectados, graûÏas û evoluûÏûÈo tecnolû°gica. Em tempos de isolamento, essas verdadeiras ãIgrejas domûˋsticasã se conectaram entre si, unindo pessoas, famûÙlias, grupos e comunidades em encontros de oraûÏûÈo e formaûÏûÈo pela internet.

O fenûÇmeno digital escancarou as casas ao mundo, fazendo com que as pessoas fossem convocadas ao ãcûˋu abertoã da comunicaûÏûÈo, inclusive para viver uma nova eclesialidade (ekklesûÙa, do grego, ãchamar para foraã), ressignificada pelo fechamento dos templos e pela conectividade das redes. Essa conjuntura problematizou nûÈo sû° a compreensûÈo da fûˋ, mas tambûˋm a sua prû°pria experiûˆncia.

Esse processo, contudo, como toda novidade, tem os seus riscos, especialmente o de ser interpretado como uma mera ãvirtualizaûÏûÈo da fûˋã. Segundo esse ponto de vista, os fiûˋis, impossibilitados de participar da experiûˆncia religiosa ãrealã, entre pessoas de carne e osso, recorreriam a uma fûˋ ãvirtualã, com graves perdas, principalmente a do ãcontatoã humano. Com isso, a encarnaûÏûÈo, tûÈo central para o cristianismo, poderia perder o seu sentido mais profundo, pois mûÀquinas substituiriam as relaûÏûçes humanas. O medo ûˋ de que as pessoas abandonem o mundo ãrealã da fûˋ e, apû°s a pandemia, nûÈo queiram mais voltar aos templos.

Mas serûÀ mesmo? O que significa experimentar a fûˋ por meio de prûÀticas digitais? Que mudanûÏas e transformaûÏûçes estûÈo em jogo naquilo que chamamos de fûˋ? Certamente, essas questûçes incidem em aspectos teolû°gicos, eclesiolû°gicos e pastorais da relaûÏûÈo entre a Igreja e a sociedade contemporûÂnea, marcada tûÈo fortemente por um processo de digitalizaûÏûÈo e conectivizaûÏûÈo.

Para avanûÏar nessa reflexûÈo, ûˋ importante resgatar o sentido comunicacional da prû°pria fûˋ. Isso ajuda a problematizar essa concepûÏûÈo ãvirtualizanteã do ambiente digital. E tambûˋm nos permite aprofundar alguns conceitos centrais para a experiûˆncia da fûˋ cristûÈ nesses novos contextos de relaûÏûÈo: o corpo e a comunicaûÏûÈo; a presenûÏa e a comunhûÈo; a participaûÏûÈo e a comunidade.

ô

Fûˋ ûˋ encontro e relaûÏûÈo

Para encontrar pistas que ajudem a jogar algumas luzes sobre a experiûˆncia de fûˋ, podemos recorrer ao ãdocumento esquecidoã de Francisco, a sua primeira encûÙclica, intitulada justamente ãA luz da fûˋã (Lumen fidei). Na realidade, trata-se de um texto inacabado de Bento XVI, que nûÈo conseguiu finalizûÀ-lo antes de sua renû¤ncia. Francisco, entûÈo, retomou esse material, colocou o seu toque final e publicou-o.

O papa apresenta a fûˋ, na leitura cristûÈ, como um movimento trûÙplice. Primeiramente, ela ûˋ um encontro: ãA fûˋ nasce no encontro com o Deus vivoã (LF 4).

Mas a fûˋ sû° ûˋ possûÙvel porque ûˋ um encontro com um Deus que sai ao nosso encontro, ãque nos chama e revela o seu amor: um amor que nos precedeã (LF 4). Segundo Francisco, ãa fûˋ cristûÈ [...] ûˋ fûˋ num Deus que se fez tûÈo prû°ximo que entrou na nossa histû°ria [...] no Filho de Deus feito homem em Jesus de Nazarûˋã (LF 18).

Por sua vez, esse encontro com Deus nos leva a sair ao encontro dos outros. A fûˋ ãnos leva a ultrapassar o nosso ãeuã isolado, abrindo-o û amplitude da comunhûÈoã (LF 4). A fûˋ ãabre o indivûÙduo cristûÈo a todas as pessoasã e, portanto, nûÈo ûˋ um ãfato privado, uma concepûÏûÈo individualista, uma opiniûÈo subjetiva, mas nasce de uma escuta e destina-se a ser pronunciada e a tornar-se anû¤ncioã (LF 22). Por isso, ãa fûˋ tem uma forma necessariamente eclesialã, que parte ãdo corpo de Cristo como comunhûÈo concreta dos fiûˋisã.

Nesse sentido, a experiûˆncia da fûˋ sû° ûˋ possûÙvel pela comunicaûÏûÈo: ûˋ a relaûÏûÈo entre o sagrado, que sai ao encontro do ser humano; este que o escuta e o experimenta; e um ãoutroã, a quem se narra e se anuncia essa experiûˆncia. A ãpalavra escutadaã se converte, entûÈo, em ãpalavra anunciadaã. A comunicaûÏûÈo divino-humana gera comunhûÈo, que constrû°i comunidade. ComunicaûÏûÈo, comunhûÈo e comunidade formam um ãmovimentoã de experiûˆncia da fûˋ cristûÈ.

Essa experiûˆncia, ûˋ claro, muda de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas, segundoô as categorias deô Santo InûÀcio de Loyola. A experiûˆncia de fûˋ no sûˋculo XXI nûÈo ûˋ a mesma experiûˆncia feita na Idade Mûˋdia, pois a concepûÏûÈo sobre o divino e o humano evoluiu nesse intervalo de tempo. A experiûˆncia de fûˋ no Brasil ûˋ diferente da experiûˆncia em outros paûÙses, dadas as diferenûÏas socioculturais. Alûˋm disso, cada pessoa experimenta a fûˋ de acordo com a sua identidade singular e as especificidades das relaûÏûçes pessoais e sociais que vai tecendo em sua vida.

ô

MediaûÏûçes da fûˋ

O mais importante nisso tudo ûˋ reconhecer que, em todo tempo, lugar e pessoa, a experiûˆncia de fûˋ sempre ocorre mediada. Como afirma o Evangelho, ãninguûˋm jamais viu a Deus; o Filho [...] foi quem o deu a conhecer (revelou, contou, narrou)ã (Jo 1,18). Ou seja, a experiûˆncia da fûˋ cristûÈ nasce mediada desde a sua origem, pelo encontro com a existûˆncia humana de Jesus. Com o seu corpo, os seus gestos, os seus discursos, a sua histû°ria, a sua cultura. E, por sua vez, a pessoa que faz essa experiûˆncia a faz pela mediaûÏûÈo do seu prû°prio corpo ã seus afetos, sentimentos, sensaûÏûçes.

Ao longo da histû°ria humana, hûÀ tambûˋm uma sûˋrie de mediaûÏûçes da experiûˆncia de fûˋ que sûÈo tûˋcnicas e tecnolû°gicas. Trata-se de artifûÙcios e artificialidades que nûÈo sûÈo ãnaturaisã, mas inventados pelas pessoas na relaûÏûÈo que estabelecem entre si e com o sagrado. Os gestos, os sûÙmbolos, a fala, a linguagem, a mû¤sica, a escrita, a imagem, o digital: ûˋ mediante essa ãcomplexa ecologia comunicacionalã, na qual ãtudo estûÀ estreitamente interligadoã (LS 16), que a experiûˆncia de fûˋ se torna possûÙvel.

O ser humano, portanto, nûÈo ûˋ apenas religiosus, mas tambûˋm technologicus. Essa articulaûÏûÈo entre a dimensûÈo religiosa e a dimensûÈo tecnolû°gica ûˋ constitutiva da humanidade. Afinal, a tûˋcnica, jûÀ dizia Bento XVIô na Caritas in veritate, ûˋ ãum dado profundamente humano, ligado û autonomia e û liberdade do ser humanoã (n. 69). û por meio dela que a pessoa ãrealiza a prû°pria humanidadeã, o que envolve tambûˋm a sua experiûˆncia religiosa.

Hoje, na evoluûÏûÈo humano-tecnolû°gica, as mûÙdias podem atûˋ ser entendidas como ãespûˋcies companheirasã (Timothy Lenoir), ou seja, realidades tecnolû°gicas que sûÈo fruto da experiûˆncia humana, mas que, por sua vez, tambûˋm transformam o ser humano. û aquilo que o papa emûˋrito jûÀ afirmava em 2013, ao falar sobre o ambiente digital: ãAs redes sociais sûÈo o fruto da interaûÏûÈo humana, mas, por sua vez, dûÈo formas novas û s dinûÂmicas da comunicaûÏûÈo que cria relaûÏûçesã.

HûÀ, entûÈo, uma importante dimensûÈo comunicacional e tecnolû°gica da fûˋ. E isso nos leva a questionar a ideia de uma suposta ãvirtualizaûÏûÈoã da experiûˆncia religiosa na cultura digital.

ô

VirtualizaûÏûÈo?

Para falar do conceito de ãvirtualã e de ãvirtualizaûÏûÈoã (do latim virtus, ãforûÏa, potûˆncia, latûˆnciaã), seria necessûÀrio resgatar a densidade de tais noûÏûçes na reflexûÈo filosû°fica.

Mas o que nos interessa aqui ûˋ problematizar aquilo que o senso comum costuma entender por ãvirtualã. Normalmente, usa-se esse adjetivo para se referir a tudo o que ûˋ digital ou que estûÀ disponûÙvel naô internet, entendendo-o como algo imaterial e incorpû°reo, ou o contrûÀrio do ãrealã.

O novo ãDiretû°rio para a Catequeseã, lanûÏado em junho passado, que foi anunciado como um texto mais ãconectadoã por abordar a importûÂncia da cultura digital, tambûˋm defende que, ao se ãutilizar as novas tecnologiasã, ûˋ preciso evitar uma ãvirtualizaûÏûÈo da catequeseã, gerando uma ãaûÏûÈo catequûˋtica fraca e sem influûˆnciaã (n. 371). Segundo o documento, ãmuitas formas de interaûÏûÈo pessoal tornaram-se virtuais suplantando totalmente, especialmente entre as jovens geraûÏûçes, a necessidade de formas de relaûÏûÈo tradicionais, impedindo-as de tomar contato direto com a angû¤stia, a trepidaûÏûÈo, a alegria do outro e com a complexidade da sua experiûˆncia pessoalã (n. 369).

Esse ponto de vista simplificador nûÈo ûˋ exclusivo da Igreja. A internet, em muitos outros ûÂmbitos sociais, continua a ser vista meramente como um ãlimbo eletrûÇnicoã, um ãuniverso paraleloã, o ãciberespaûÏoã, um ãcontinente digitalã, ao qual os ãinternautasã chegam por ãnavegaûÏûÈoã: expressûçes todas que remetem a um ãlûÀ foraã da realidade.

Significativamente, tais expressûçes nûÈo fazem mais parte do vocabulûÀrio das geraûÏûçes mais jovens ao se referirem û quilo que vivem e experimentam nas redes. Essas metûÀforas atûˋ podiam fazer sentido nos anos 1990, quando a conexûÈo discada realmente demandava que a pessoa se posicionasse em frente a um computador, geralmente em uma sala especûÙfica para isso. Ali, realizava-se uma espûˋcie de ãliturgiaã de conexûÈo que, mediante uma sûˋrie de passos e aûÏûçes, finalizava com um som caracterûÙstico, quase sobrenatural (aos mais jovens, este vûÙdeoô pode ajudar), gerando a expectativa de acesso ou nûÈo û ãbiblioteca das bibliotecasã e û ãrede das redesã. A saga cinematogrûÀfica ãMatrixã, nesse sentido, ûˋ uma metûÀfora muito representativa de como a conexûÈo com as redes digitais era entendida hûÀ nûÈo muito tempo.

Mas nûÈo estamos mais nos anos 1990. NûÈo precisamos mais ãentrar na internetã, como algo ãlûÀ foraã, porque praticamente nunca saûÙmos dela ã e, mesmo quando nos desconectamos, nossas presenûÏas online continuam disponûÙveis para quem quiser nos contatar.

û preciso, portanto, superar a dicotomia ãvirtual x realã, ãoffline x onlineã. Hoje, vivemos uma experiûˆncia ãonlifeãô (Luciano Floridi). A conectividade e as redes jûÀ sûÈo uma dimensûÈo existencial das pessoas. Redes e ruas estûÈo mais do que nunca conectadas e interligadas. O ãvûˋuã dessa separaûÏûÈo se rasgou hûÀ um bom tempo.

Bento XVI afirmava ainda em 2013: ãO ambiente digital nûÈo ûˋ um mundo paralelo ou puramente virtual, mas faz parte da realidade cotidianaã. E Francisco, hoje, ao pedir uma ãIgreja em saûÙdaã, tambûˋm esclarece que ãentre estas estradas estûÈo tambûˋm as digitais, congestionadas de humanidadeã. Segundo ele, o ambiente digital nûÈo ûˋ apenas ãuma rede de fios, mas de pessoas humanasã.

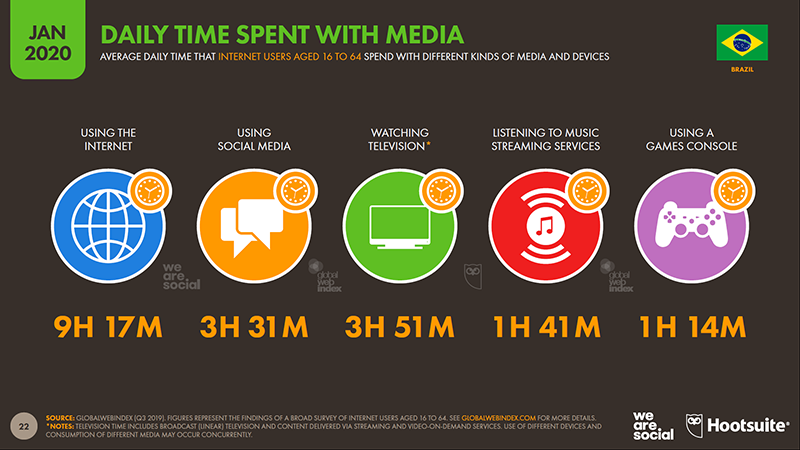

Alguns dados podem nos ajudar a entender melhor o que esse processo de digitalizaûÏûÈo e conectivizaûÏûÈo significa na prûÀtica. Segundo o instituto de pesquisas DataReportal, em 2019, havia 150,4 milhûçes de usuûÀrios frequentes de internet no Brasil (71% da populaûÏûÈo). Tambûˋm chama a atenûÏûÈo o tempo mûˋdio de uso diûÀrio de internet por parte dos brasileiros: 9h17min, praticamente a metade de um dia, o que coloca o paûÙs no 2ô¤ lugar mundial em relaûÏûÈo ao tempo de conexûÈo (perdendo apenas para as Filipinas).

Dados sobre a internet no Brasil

(Foto: DataReportal)

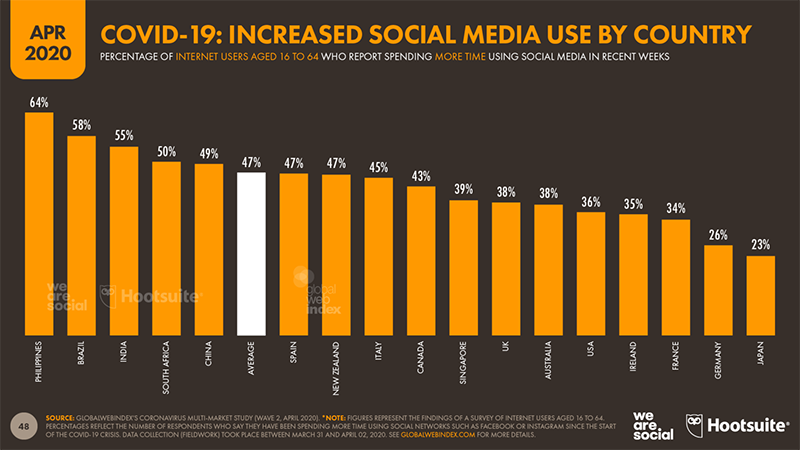

Em abril deste ano, o DataReportal realizou uma nova pesquisa, para entender quais transformaûÏûçes a pandemia havia provocado nesses dados. Constatou-se que 58% dos brasileiros entrevistados (entre 16 e 64 anos de idade) passaram ainda mais tempo nas redes sociais durante a quarentena. Oô Brasilô tambûˋm aparece em segundo lugar entre os paûÙses que afirmam ter aumentado seu tempo de conexûÈoô durante aô pandemia.

Tempos de uso de mûÙdias digitais no Brasil

(Foto: DataReportal)

O digital, portanto, ûˋ real. û uma realidade cultural e social. û uma expressûÈo cada vez mais encarnada, concreta e material de humanidade. Que, por sua vez, tambûˋm possibilita novas formas de encontro e de relaûÏûÈo, inclusive com o sagrado. E, por isso, transforma a prû°pria experiûˆncia e vivûˆncia da fûˋ.

Se a fûˋ ûˋ um processo comunicacional que gera comunhûÈo e constrû°i comunidade, hûÀ alguns aspectos centrais que entram em xeque na experiûˆncia da fûˋ no ambiente digital: as noûÏûçes de corpo e comunicaûÏûÈo; de presenûÏa e comunhûÈo; e de participaûÏûÈo e comunidade.

ô

Corpo e comunicaûÏûÈo: ãAusente como se estivesse presenteã

Especialmente neste tempo de quarentena, uma questûÈo que geralmente surge ûˋ: onde estûÀ o ãoutroã nas relaûÏûçes em rede? Pelo fato de o contato ocorrer a distûÂncia, afirma-se que a relaûÏûÈo fica limitada, porque ocorre uma comunicaûÏûÈo na ãausûˆncia do outroã e do seu corpo. Haveria apenas uma interaûÏûÈo entre mûÀquinas, dûÙgitos, sûÙmbolos, representaûÏûçes, simulacros. SerûÀ mesmo?

Na verdade, o corpo conectado nûÈo estûÀ ãdesencarnadoã: o que as redes possibilitam ûˋ um contato efetivamente entre corpos, embora û s vezes em lugares e tempos distintos (como na leitura que vocûˆ estûÀ fazendo deste texto). Mas nûÈo abandonamos nossos corpos quando estamos conectados.

Pelo contrûÀrio, o corpo ûˋ ressignificado nas redes, torna-se hûÙbrido, na interface entre o biolû°gico, o tecnolû°gico, o simbû°lico, o social,ô o cultural. Surgem daûÙ novos modos de percepûÏûÈo, de cogniûÏûÈo, de expressûÈo, mas que sempre passam pelo corpo, como ãmediaûÏûÈo naturalã bûÀsica de todo contato humano.

Na complexidade da prû°pria biologia humana, o digital reforûÏa ainda mais um processo conhecido como sinestesia, ou seja, a complexa rede de relaûÏûçes entre os sentidos humanos. Por meio desse processo, o estûÙmulo de um sentido pode provocar a percepûÏûÈo em outros. û o que ocorre, por exemplo, quando dizemos que nos ãsentimos tocadosã ao ouvir uma mû¤sica ou ao assistir a um filme. E a linguagem aqui nûÈo ûˋ neutra: algo realmente nos ãtocaã nessas novas experiûˆncias de ãtatoã, que ocorrem por meio do afeto, das sensaûÏûçes, dos sentimentos encarnados em um corpo.

Francisco jûÀ afirmou tambûˋm que ão uso da internet ûˋ complementar ao encontro em carne e ossoã. û, inclusive, um ãrecurso para a comunhûÈoã, segundo o papa. Talvez, o desafio seja repensar as mediaûÏûçes digitais, para que favoreûÏam essa sensibilidade em relaûÏûÈo ao ãoutroã. û preciso escolher criteriosamente as plataformas, as linguagens, os sûÙmbolos e tudo o que o digital oferece, possibilitando que se ãsintaã a presenûÏa do ãoutroã na experiûˆncia da relaûÏûÈo.

Paulo de Tarso foi alguûˋm que entendeu isso muito bem, milûˆnios atrûÀs.ô Ao escrever û ô comunidade de Corinto, ele reconheceu que, embora ãausente de corpoã, ele estava ãpresente de espûÙrito, como se estivesse aûÙ entre vocûˆsã, por meio de sua carta (1CorûÙntios 5,3). AliûÀs, foi por meio de uma carta que ele convidou aqueles primeiros cristûÈos a serem tambûˋm ãuma carta de Cristo (...) escrita nûÈo com tinta, mas nas tûÀbuas de carne do coraûÏûÈo de vocûˆsã (2CorûÙntios 3,3). Corpo ressignificado em carta, carta ressignificada em corpo: sem dicotomias, nem alienaûÏûÈo.

ô

PresenûÏa e comunhûÈo: ãAssim como somos pela linguagem...ã

Em sua recente fala, Dom Tolentinoô tambûˋm afirmou: ãEste tempo de isolamento ûˋ um tempo de intensificaûÏûÈo da relaûÏûÈoã. Mas como construir essa relaûÏûÈo, se supostamente estamos diante da ãausûˆncia do outroã? Como gerar comunhûÈo se os vûÙnculos supostamente sûÈo tûÈo frûÀgeis a ponto de se desfazerem quando a conexûÈo cai?

Na verdade, ûˋ preciso reconhecer que ãpresenûÏaã e ãausûˆnciaã nûÈo sûÈo conceitos unûÙvocos, jûÀ dados a priori. Muitas vezes, hûÀ pessoas que estûÈo apenas ãde corpo presenteã em determinado evento. E, infelizmente, essa ûˋ a experiûˆncia em algumas liturgias celebradas nos templos: as pessoas estûÈo lûÀ com o corpo, talvez por obrigaûÏûÈo, mas, com o pensamento e os afetos, estûÈo muito distantes. SûÈo presenûÏas que revelam uma ausûˆncia.

E o contrûÀrio tambûˋm ûˋ verdadeiro: nos debates eleitorais, a ãcadeira vaziaã ou o ãpû¤lpito vazioã, quando um determinado candidato nûÈo comparece, acaba falando mais do que a sua prû°pria presenûÏa.

O Papa Francisco, em um dos primeiros gestos do seu pontificado, ainda em 2013, tambûˋm deixou uma ãcadeira vaziaã bem no meio da Sala Paulo VI, no Vaticano, onde seria realizado um concerto da Orquestra Raiô por ocasiûÈo do Ano da Fûˋ.ô Foi uma ausûˆncia que revelou a sua presenûÏa em relaûÏûÈo a outras prioridades, que os meses e anos seguintes do pontificado deixaram bem claras. O mesmo ocorreu em marûÏo passado, na oraûÏûÈo do papa pelo fim da pandemia, em uma PraûÏa de SûÈo Pedro vazia: a ausûˆncia do povo ãgritavaã mundialmente a presenûÏa de uma humanidade ferida e sofrida.

O mesmo vale para os contatos em rede, especialmente diante do fenûÇmeno comunicacional deste tempo de pandemia: as onipresentes ãlivesã. Qual o seu diferencial? Justamente a experiûˆncia de uma copresenûÏa ãaqui-agoraã, de uma nova forma de encontro e de relaûÏûÈo, mesmo que a distûÂncia.

Nas interaûÏûçes em rede, portanto, a conexûÈo estabelecida ûˋ uma presenûÏa real aqui-agora das pessoas que interagem, graûÏas û quilo que veem, ouvem e sentem. Elas podem nûÈo estar presentes no mesmo ponto geogrûÀfico, mas estûÈo presentes umas û s outras, em relaûÏûÈo, e estûÈo presentes em uma mesma experiûˆncia, que passa por seus corpos (suas emoûÏûçes, afetos, sentimentos...), embora a distûÂncia.

Voltemos a Paulo. As suas comunidades, geograficamente distantes, mantinham a sua comunhûÈo nûÈo apenas quando ele se encontrava em visita a uma delas, mas tambûˋm por meio de suas cartas, que transformavam a sua ausûˆncia em uma presenûÏa real. Exagero? Ele mesmo responde:

ãComo dizem alguns, ãas cartas sûÈo duras e fortes, mas a presenûÏa dele ûˋ fraca e sua palavra ûˋ desprezûÙvelã. Aquele que diz isso fique sabendo que, assim como somos pela linguagem e por carta quando estamos ausentes, tais seremos por nossos atos quando estivermos presentesã (2CorûÙntios 10,9-11).

Para Paulo, assim, nûÈo havia dicotomia entre o ãvirtualã (as cartas em sua ausûˆncia) e o ãrealã (a sua presenûÏa fûÙsica nas comunidades). A sua presenûÏa era real e equivalente em ambas as modalidades de relaûÏûÈo, bem como a sua coerûˆncia de vida.

Nesse sentido, a mediaûÏûÈo digital, milûˆnios depois de Paulo, tambûˋm permite uma forma de presenûÏa e de comunhûÈo, porque, no fundo, a experiûˆncia de uma presenûÏa aqui-agora se constrû°i na relaûÏûÈo.

ô

ParticipaûÏûÈo e comunidade: ãOnde dois ou mais...ã

Disse Jesus: ãOnde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, Eu estou aûÙ no meio delesã (Mateus 18,20). Trata-se de uma verdadeira promessa de presenûÏa real do prû°prio Jesus. O importante, aûÙ, nûÈo ûˋ o ãondeã em sentido geogrûÀfico, mas, sim, reunir-se em comunidade em nome de Jesus ã a distûÂncia ou de perto, em rede ou fora dela.

Nessas novas formas de relaûÏûÈo e presenûÏa, ûˋ preciso repensar o que entendemos por participaûÏûÈo. Hoje, especialmente em tempos de quarentena, surgem novas formaûÏûçes comunitûÀrias e novas formaûÏûçes propriamente eclesiais em rede. Nesta pandemia, percebemos a constituiûÏûÈo de verdadeiras ãcomunidades eclesiais digitaisã, que atualizam, por outros meios e em outros ambientes, uma mesma busca de experiûˆncia religiosa e de vûÙnculo interpessoal. Trata-se, no fundo, de ãoutra forma de ser Igrejaã, em meio û s variaûÏûçes histû°ricas das formas comunitûÀrias, que nunca foram as mesmas, nem iguais ao longo da histû°ria da Igreja e nas diversas culturas.

û o que Francisco ressalta na Evangelii gaudium: ãComo podemos ver na histû°ria da Igreja, o cristianismo nûÈo dispûçe de um û¤nico modelo cultural (...). NûÈo faria justiûÏa û lû°gica da encarnaûÏûÈo pensar num cristianismo monocultural e monocû°rdicoã (EG 116). E cada modelo cultural, em sua diversidade, possibilita diferentes formas de encontro e de relaûÏûÈo, de comunhûÈo e de comunidade ã em suma, de participaûÏûÈo.

Continua o papa: ãA fûˋ nûÈo se pode confinar dentro dos limites de compreensûÈo e expressûÈo de uma cultura. û indiscutûÙvel que uma û¤nica cultura nûÈo esgota o mistûˋrio da redenûÏûÈo de Cristoã (EG 118). Pelo contrûÀrio, a fûˋ cristûÈ assume tambûˋm ão rosto das diversas culturas e dos vûÀrios povos onde for acolhido e se radicarã (EG 116). Isso tambûˋm vale para a cultura digital.

Nesse sentido, ãas comunidades em redes digitais complementam e fortalecem as comunidades presenciaisã, como afirma o Diretû°rio de ComunicaûÏûÈo da Igreja no Brasil (n. 183). Mas isso, continua o documento, ãexige uma renovada capacidade de dialogar com as pessoasã. Ou seja, conexûÈo nûÈo ûˋ automaticamente relaûÏûÈo. A comunidade ûˋ fruto da comunhûÈo entre as pessoas, que, por sua vez, ûˋ fruto da ãcapacidade de dialogarã, de um processo comunicacional. Em rede ûˋ preciso nûÈo apenas reconhecer a presenûÏa do ãoutroã, mas tambûˋm envolvûˆ-lo e deixar-se envolver por ele, para que seja possûÙvel uma coparticipaûÏûÈo ativa na construûÏûÈo de uma comunidade, por meio da relaûÏûÈo e do diûÀlogo.

E isso diz respeito a outro fenûÇmeno deste tempo de pandemia, que foram as transmissûçes de ritos religiosos, como as denominadas ãmissas sem a presenûÏa de fiûˋisã. Se os fiûˋis nûÈo estûÈo presentes na celebraûÏûÈo, para quem (e para que) se faz a transmissûÈo? Qual o papel dos fiûˋis no rito transmitido? O risco ûˋ cair na mera encenaûÏûÈo, exibicionismo, espetacularizaûÏûÈo da liturgia, chegando a um ãclericalismo midiûÀticoã e contrariando tudo o que a reforma litû¤rgica e os prû°prios documentos conciliares afirmam sobre a celebraûÏûÈo da liturgia e a assembleia celebrante.

Ora, se a transmissûÈo ûˋ feita para que os fiûˋis possam viver a celebraûÏûÈo, o desafio ûˋ promover uma participaûÏûÈo ãativa e efetivaã nos ritos religiosos em rede. Como fomentar que o fiel seja sujeito da liturgia, nûÈo ãapesarã de todas as mediaûÏûçes tecnolû°gicas, mas justamente por meio delas? Isso demanda repensar algumas concepûÏûçes teolû°gico-litû¤rgicas dentro da conjuntura contemporûÂnea, conhecer as modalidades de conexûÈo, dominar os recursos das plataformas e as linguagens digitais e, tambûˋm, formar as pessoas para as novas possibilidades de participaûÏûÈo, em uma verdadeira ãiniciaûÏûÈo û vida cristûÈ digitalã.

No fundo, o principal ûˋ reconhecer que hûÀ uma pessoa do outro lado da tela, û qual o cristûÈo ûˋ chamado a sair ao encontro, entrar em comunhûÈo e formar comunidade. O ãoutroã nûÈo ûˋ (e nûÈo deve ser) um mero leitor, espectador ou ouvinte coisificado, um nû¤mero a ser contabilizado como visualizaûÏûÈo, a fim de ãbombar, viralizarã nas redes. NûÈo se deve ignorar o ãoutroã em sua humanidade.

ô

A fûˋ e o ãoutroã: ãOnde estûÀ o teu irmûÈo?ã

Falar de encontro, de relaûÏûÈo, de comunhûÈo e de comunidade, de presenûÏa e de participaûÏûÈo ûˋ sempre levar em conta a alteridade, o ãoutroã: primeiramente o ãOutroã divino que sai ao nosso encontro e, tambûˋm, o ãoutroã humano, a quem saûÙmos ao encontro para partilhar a experiûˆncia de fûˋ. O ãoutroã ûˋ um ãlugar teolû°gicoã, em que Deus jûÀ se faz presente, nos precede e se revela a nû°s.

Nesse sentido, o principal risco que a pastoral pode enfrentar ûˋ justamente cair em um ãindividualismo conectadoã. Pessoas conectadas, mas nûÈo em relaûÏûÈo. Ao nûÈo reconhecer o ãoutroã com quem se vive a experiûˆncia de fûˋ, pratica-se uma ãprivatizaûÏûÈo da fûˋã, em que nûÈo hûÀ abertura, saûÙda e encontro com o Mistûˋrio e o irmûÈo, mas fechamento, encurvamento, autorreferencialidade e autossuficiûˆncia, em que ãDeusã e o irmûÈo sû° tûˆm valor e importûÂncia em funûÏûÈo do ãeuã, a serviûÏo de ãmimã. Em meio û s conexûçes em rede, o Senhor continua nos perguntando: ãOnde estûÀ o teu irmûÈo?ã (Gûˆnesis 4,9). E espera uma resposta diferente da de Caim.

Entretanto, essa tentaûÏûÈo de uma experiûˆncia de fûˋ narcûÙsica nûÈo foi uma invenûÏûÈo do digital, mas faz parte da ãgûˆneseã do humano. E hoje tambûˋm nûÈo se restringe û s redes. Tomemos a missa celebrada em nossos templos de pedra: o rito ûˋ verdadeiramente a comunicaûÏûÈo de uma experiûˆncia de comunhûÈo com Deus e os irmûÈos e irmûÈs por parte da comunidade reunida? Como nos portamos na chegada û s nossas igrejas? Sentimo-nos indo ao encontro de nossos irmûÈos e irmûÈs na fûˋ, ou ûˋ como se estivûˋssemos entrando em um mero ãteatroã cheio de desconhecidos, em que precisamos encontrar o primeiro lugar vago antes que tenhamos que ficar de pûˋ? Silenciamos, escutamos, rezamos e cantamos como ãum sû° corpoã? Na procissûÈo do ofertû°rio ou da comunhûÈo, caminhamos como comunidade rumo ao encontro do seu Senhor ou como em uma fila de banco, defendendo o prû°prio lugar? Ou, pior, nos acotovelamos como crianûÏas em uma distribuiûÏûÈo de doces?

O digital apenas explicita prûÀticas jûÀ existentes em nossas igrejas. û o que vemos em outro fenûÇmeno preocupante que a pandemia reforûÏou na vida litû¤rgica: uma espûˋcie de ãconsumismo litû¤rgicoã, em que a Eucaristia perde sua dimensûÈo de comunhûÈo com o corpo de Cristo, que ûˋ a Igreja, de ãcomunhûÈo de vida com Deus e a unidade do povo de Deusã (Catecismo da Igreja Catû°lica, n. 1325). Desaparece o aspecto comunitûÀrio da comunhûÈo, e a hû°stia se transforma em um amuleto, um objeto de direito pessoal, consumido em uma ãcomunhûÈo intimistaã, exclusivamente com Cristo, dispensando a comunhûÈo fraterna, comunitûÀria e cû°smica (JoûÈo Paulo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 8).

Assim, a comunhûÈo passa a se restringir apenas ao seu significado de ãsacramento de piedadeã, perdendo seus outros sentidos igualmente relevantes e interligados de ãsinal de unidadeã, de ãvûÙnculo de caridadeã, de ãbanquete pascalã (CIC 1323). Sem dû¤vida, trata-se de um sacramento de uniûÈo ûÙntima com Cristo, sim, mas que tambûˋm ãune todos os fiûˋis num sû° corpo: a Igrejaã (CIC 1396).

Esse consumo privatista da hû°stia tem relaûÏûÈo direta com a experiûˆncia do consumismo mercantil de bens e serviûÏos. Tanto que alguns grupos, nesse perûÙodo de pandemia e de templos fechados, chegaram a criar slogans como: ãSem sacramentos, sem dûÙzimoã. Isso revela uma concepûÏûÈo canhestra da religiûÈo como mero mercado da fûˋ e troca de bens espirituais, postura tûÈo denunciada pelo prû°prio Jesus a quem se comunga.

Isso tem levado, inclusive, û prûÀtica de uma ãmeritocracia eucarûÙsticaã, em que sû° comunga quem pode por ãdireito divinoã, como o clero, ou quem consegue por ãdireito privadoã, como as pessoas que conseguem chegar mais cedo û s igrejas reabertas e ocupar o seu espaûÏo nos poucos lugares disponûÙveis nos bancos agora distanciados, ou, ainda, aquelas que conseguem conquistar o seu lugar nos serviûÏos de ãprûˋ-reservaã que algumas parû°quias desenvolveram para limitar o nû¤mero de fiûˋis nos templos. A comunhûÈo se transforma em mûˋrito de poucos: azar ûˋ de quem nûÈo pode ou nûÈo consegue alcanûÏûÀ-lo.

O que a pandemia vem revelando sobre certas prûÀticas catû°licas nûÈo ûˋ tanto uma virtualizaûÏûÈo da fûˋ, mas, sim, uma verdadeira coisificaûÏûÈo da fûˋ. Isso deve levar a Igreja a pensar sobre a sua pastoral no aqui-agora da histû°ria, que se revela como um tempo de crises ou, melhor, como um tempo crûÙtico para a experiûˆncia de fûˋ.

ô

Fûˋ pû°s-pandemia

E se a pandemia nunca fosse embora e tivûˋssemos que viver ãconfinadosã de agora em diante, como ficaria a nossa vivûˆncia da fûˋ? De que modo alimentarûÙamos a comunhûÈo para formar comunidade?

Esperamos que tal cenûÀrio apocalûÙptico nunca se concretize, mas o momento atual, com seu somatû°rio de tensûçes, revela cada vez mais a necessidade de reconhecer o prû°prio digital como um ãlugar teolû°gicoã. Em rede tambûˋm ûˋ possûÙvel encontrar a Deus e o ãoutroã. Tambûˋm ûˋ possûÙvel viver experiûˆncias de comunhûÈo e de comunidade.

Mas, para isso, ûˋ preciso superar prûˋ-conceitos sobre o digital, alguns dos quais tentamos indicar aqui, dentre muitos outros, que impedem as pessoas de assumirem a cultura digital com suas possibilidades e seus limites, suas luzes e sombras, suas riquezas e pobrezas.

O desafio ûˋ, precisamente, promover uma inculturaûÏûÈo digitalô que permita reconhecer as ãformas e valores positivosã (EG 116) presentes na cultura digital e que podem enriquecer a evangelizaûÏûÈo, introduzindo-os na cultura eclesial. Trata-se de assumir as ãcategorias prû°prias da cultura [digital]ã no anû¤ncio do Evangelho e de permitir que, por sua vez, a forûÏa do prû°prio Evangelho ãprovoque uma nova sûÙntese com essa culturaã (EG 68).

Esse ûˋ um processo ãartesanalã, que deve ser discernido e elaborado a partir das especificidades de cada contexto, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Atûˋ porque, embora falemos em ãcultura digitalã no singular, as expressûçes da digitalizaûÏûÈo sûÈo as mais diversas, gerando diferentes ãculturas digitaisã, inclusive dentro de um mesmo paûÙs.

O Brasil, por sua vez, tambûˋm tem uma forte cultura nûÈo digital. De acordo com os dados apresentados no inûÙcio deste texto, hûÀ ainda 29% de brasileiros desconectados. Como favorecer uma experiûˆncia de fûˋ junto a essas pessoas em tempos de distanciamento?

Em primeiro lugar, cabe a toda a Igreja, em suas vûÀrias dimensûçes, promover a defesa do acesso û internet como um direito humano e social bûÀsico hoje. Por isso, ûˋ necessûÀrio lutarô porô polûÙticas pû¤blicasô que defendam e promovam a universalizaûÏûÈo do acesso û internet,ô como fonte deô informaûÏûÈoô eô conhecimento e ambiente de participaûÏûÈo civil.

Por outro lado, do ponto de vista da prûÀtica pastoral junto a pessoas e comunidades digitalmente excluûÙdas, talvez sejaô necessûÀrio recorrer a outro tipo de inculturaûÏûÈo e aprender com uma igreja local marcada, em diversas de suas comunidades, pelo ãisolamento litû¤rgicoã e pelo ãisolamento digitalã hûÀ muito tempo, mas que, mesmo assim, permanece viva, em comunhûÈo e em comunidade: a Igreja da AmazûÇnia. Sua ãsabedoria ancestralã (QA 70) tem muito a nos iluminar.

Nos recantos brasileiros em que o digital ûˋ ainda uma utopia, a Igreja amazûÇnica pode nos ensinar a resgatar o valor das ãcomunidades de baseã, que permitem ãintegrar a defesa dos direitos sociais [como o acesso aos bens bûÀsicos, incluindo a prû°pria internet], com o anû¤ncio missionûÀrio e a espiritualidadeã, e sûÈo ãverdadeiras experiûˆncias de sinodalidade no caminho evangelizador da Igrejaã. Desse modo, elas ajudam a ãformar cristûÈos comprometidos com a sua fûˋ, discûÙpulos e missionûÀrios do Senhorã (QA 96).

Diante de tudo isso, o maior desafio pastoral ûˋ superar a lû°gica da ãsubstituiûÏûÈoã pela lû°gica da ãcomplexificaûÏûÈoã, da complementariedade, da interligaûÏûÈo. Se o digital nûÈo se opûçe ao ãrealã, entûÈo como promover uma ãcomplexa ecologia comunicacional pastoralã, na qual ãtudo esteja estreitamente interligadoã (cf. LS 16)? Como impedir que a fûˋ seja simplificada, coisificada, liquidada e favorecer que ela seja complementada pelas vûÀrias mûÙdias e linguagens ãque, principalmente nos nossos dias, o engenho humano extraiu, com a ajuda de Deus, das coisas criadasã (Inter mirifica, n. 1)?

Se a pastoral quer ser verdadeiramente cristûÈ, nos passos do Deus que se encarnou na histû°ria e na cultura humanas, interligando estreitamente o divino e o humano, e se quer ser verdadeiramente catû°lica, acolhendo a universalidade e a diversidade humanas, ela ûˋ chamada a abandonar a lû°gica do ãouã e a assumir a lû°gica do ãeã.ô NûÈo se trata de evangelizar ãouã no ambiente digital ãouã nos demais ambientes sociais, mas de sair ao encontro das pessoas no ambiente digital ãeã nos demais ambientes sociais, isto ûˋ, onde quer que elas estejam, para assim gerar comunhûÈo e construir comunidade, como fez Jesus com os discûÙpulos de Emaû¤s (cf. Lucas 24,13-35).

û o que Francisco afirma na Amoris laetitia, referindo-se a outras temûÀticas, mas cuja metûÀfora nos ajuda a compreender melhor o que estûÀ em jogo tambûˋm na relaûÏûÈo com o digital: ãPor pensar que tudo seja branco ou preto, û s vezes fechamos o caminho da graûÏaã (n. 305). NûÈo hûÀ uma realidade digital e uma realidade ãrealã claramente separadas, mas vûÀrias tonalidades misturadas que demandam discernimento. Para superar esse suposto impasse entre o digital e outros ambientes de experiûˆncia, de relaûÏûÈo e de vida, o papa convida a um processo de ãtransbordamento, transcendendo a dialûˋtica que limita a visûÈo para poder assim reconhecer um dom maior que Deus estûÀ a oferecerã (Querida AmazûÇnia, n. 105).

û justamente esse esforûÏo de transbordar a brecha digital pastoral que pode ajudar a Igreja a evitar ãrelativizar os problemas, fugir deles ou deixar as coisas como estûÈo. As verdadeiras soluûÏûçes nunca se alcanûÏam amortecendo a audûÀcia, subtraindo-se û s exigûˆncias concretas ou buscando culpas externasã (QA 105).

Afinal, o digital nûÈo ûˋ um problema. Pelo contrûÀrio, ûˋ um sintoma de problemûÀticas bem mais profundas que nûÈo sûÈo meramente de ordem tecnolû°gica, mas, sim, teolû°gica, eclesiolû°gica, pastoral, catequûˋtica, litû¤rgica. Essas questûçes demandam ãousadia e criatividadeã (EG 33) por parte da Igreja, para que possa repensar o seu modelo e o seu estilo de evangelizaûÏûÈo, tendo em vista uma comunicaûÏûÈo que gere comunhûÈo e construa comunidade.

ô

Leia mais:

- Igrejas fechadas: um sinal de Deus? Artigo de TomûÀéÀ HalûÙk

- 'Toque as feridas!'. Artigo de TomûÀéÀ HalûÙk

- Igrejas fechadas sûÈo antecipaûÏûÈo do futuro, alerta TomûÀéÀ HalûÙk

- A missa virtual veio para ficar?

- Catolicismo digital

- A ãinutilidadeã das mûÙdias catû°licas

- ãComunicar a fûˋ. Por quûˆ? Para quûˆ? Com quem?ã Uma resenha

- A (re)descoberta eclesial do ambiente digital: entre luzes e sombras

- Transmidiatizar as narrativas da vida e do Evangelho

- RelaûÏûçes na internet e comunidades em rede: as preocupaûÏûçes comunicacionais de Francisco

- Catû°licos em rede: de ouvintes a produtores da palavra de fûˋ. Entrevista especial com Moisûˋs Sbardelotto. Revista IHU On-Line, Nô¤ 491

- A Igreja em um contexto de ãReforma digitalã: rumo a um sensus fidelium digitalis? Artigo de Moisûˋs Sbardelotto. Cadernos Teologia Pû¤blica N.ô¤ 116

- Deus digital, religiosidade online, fiel conectado: Estudos sobre religiûÈo e internet. Artigo de Moisûˋs Sbardelotto. Cadernos Teologia Pû¤blica Nô¤. 70

- "E o Verbo se fez bit": Uma anûÀlise da experiûˆncia religiosa na internet. Artigo de Moisûˋs Sbardelotto. Cadernos IHU Nô¤. 35