No artigo a seguir, o teólogo Andrés Torres Queiruga propõe a seguinte reflexão:

"1) insistir em uma compreensão integral da ética e 2) elucidar os princípios fundamentais do papel da religião para uma gestão comum da ética na atual situação crítica".

Suas hipóteses de trabalho, acrescenta, são duas:

"1) ao contrário do que ocorre na determinação das normas, neste campo a influência da religião é direta; porque 2) a religião pode influir aprofundando a justificação, com o apoio absoluto na Transcendência divina, e fortalecendo a motivação, por meio da confiança em Deus e da prova histórica, especialmente como culminou em Jesus de Nazaré".

E conclui: "Jesus proclamou que o chamado religioso não anula a ética convidando a matar, mas a potencializa encorajando, se necessário, a dar a própria vida: 'Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos' (Jo 15,13)".

O artigo é de Andrés Torres Queiruga, publicado por Settimana News, 16-08-2023. A tradução é de Luisa Rabolini.

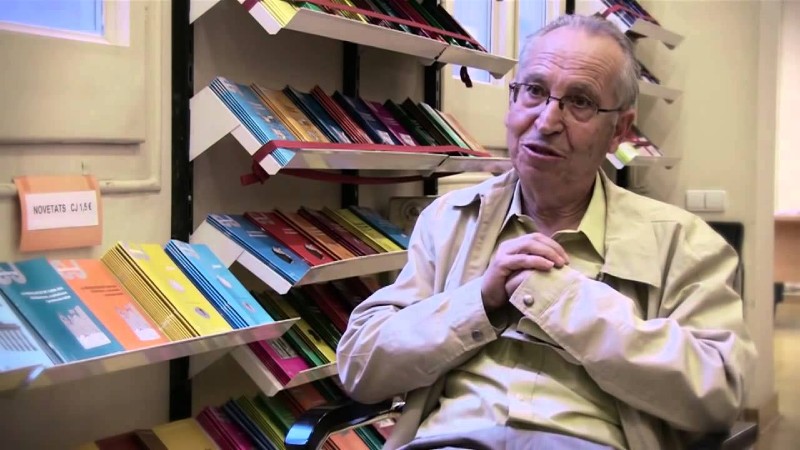

Andrés Torres Queiruga (Foto: Universidade de Santiago)

Andrés Torres Queiruga é teólogo e escritor. Galego, realizou estudos no seminário de Santiago de Compostela e na Universidade de Comillas. Foi professor de Teologia no Instituto Teológico Compostelano e de Filosofia da Religião na Universidade de Santiago de Compostela e é membro da Real Academia Galega e do Conselho da Cultura Galega. Também foi um dos fundadores e diretor da revista Encrucillada. Dos livros mais recentes publicados no Brasil, destacamos: Repensar a revelação: a revelação divina na realização humana (Paulinas, 2010), O que queremos dizer quando dizemos inferno? (Paulus, 2008) e Esperança apesar do mal (Paulinas, 2007).

Uma disciplina teórica, com uma urgente referência prática. Um tema em contínua construção, de grande atualidade, que requer uma reflexão aprofundada e estudos prolongados. Fique claro que o único objetivo desta reflexão é oferecer algumas considerações que delimitem sua dimensão, ofereçam impressões mais elementares e estimulem o diálogo.

A novidade do problema deve-se a uma mudança cultural de grande significância, que introduziu uma verdadeira mutação na compreensão de quase todas as principais questões e problemas humanos. Também na ética e na moral (aqui me referirei a ambos os nomes indistintamente, atendo-me ao seu sentido radical de busca daquelas regras de conduta que tornam a vida mais humana e autêntica: que seja "boa"). A mudança já está em curso há tempo, mas diz respeito ao mundo moral e a sua relação com a religião de forma particularmente intensa, porque sacode camadas muito profundas da cultura e da convivência.

Em seu nível mais profundo, consiste na passagem de uma moral determinada de modo prescritivo e expressamente motivada pela religião para outra que não busca nem a orientação teórica nem a única motivação prática. Faz parte do amplo processo de secularização; portanto, tem raízes cristãs, porque (mesmo que o grau de influência possa ser discutido) encontra um fundamento muito decisivo na ideia de criação, que preserva a própria consistência do mundo como distinto de Deus.

Uma famosa frase do naturalista Hugo Grotius afirma, ao mesmo tempo, que as leis seriam válidas “mesmo que Deus não existisse” (etsi Deus non daretur), mas acrescentando entre parênteses “algo que não pode ser pensado sem blasfêmia” (quod sine summo scelere dari nequit), ilustra bem uma dinâmica do processo. Se antes, como motivação básica, dizia-se ou pensava-se que roubar é algo mau porque Deus o proibiu, agora se torna espontâneo para nós dizer que é proibido porque é mau (mesmo que nem sempre se esclareça o porquê).

Mas o clima polêmico que prevaleceu a partir do Iluminismo, em que o embate entre as inércias teóricas e os interesses do poder eclesiástico, de um lado, e a reação típica da adolescência renovadora de muitos representantes das novas ideias, de outro, obscureceu a visão. A reafirmação dos primeiros da autoridade religiosa sobre as normas morais e a negação radical dos últimos de qualquer tipo de presença transcendente, levaram a um choque que persiste em muitas camadas da cultura ocidental.

Hegel, especialmente em seu breve ensaio Fé e conhecimento, [1] advertiu com lucidez histórica para o grave prejuízo que isso poderia causar a todos: a religião, ao imunizar-se da crítica, torna-se não crível; a razão, perdendo sua profundidade transcendente, torna-se pragmática e superficial. Acusações radicais de heteronomia contra qualquer presença do religioso na vida ética ou moral, por um lado, e uma defesa enérgica da visão do passado, que se recusa a admitir a justa autonomia na determinação das regras, pelo outro, marcam um panorama ainda não resolvido e nem mesmo moderadamente esclarecido em seu significado.

As circunstâncias particulares da cultura espanhola acentuam ainda mais essa dificuldade, porque uma abertura democrática, rápida e em alguns aspectos impetuosa, seguiu-se a um relativo fechamento cultural e sociopolítico. Enquanto, na cultura geral, esse contraste ainda não foi resolvido satisfatoriamente, aqui está assumindo um caráter que, a meu ver, exige uma reflexão pacata e urgente.

Para esclarecer o que pretendo oferecer para a reflexão comum, indico a hipótese de trabalho – em seu significado mínimo e mais elementar, se tomo a liberdade de qualificá-lo como tese – que pretendo propor. Consiste em duas partes: 1) insistir em uma compreensão integral da ética e 2) elucidar os princípios fundamentais do papel da religião para uma gestão comum da ética na atual situação crítica.

Em primeiro lugar, é necessário distinguir dois níveis básicos. Fundamentalmente são reconhecidos por todos, mas nem sempre suficientemente explicitados ou levados às suas consequências:

1) a determinação das regras, como diretrizes que deveriam reger a conduta ética e moral: digamos, por exemplo, que pagar os impostos é um dever moral; e

2) a justificação e a motivação da observância: sei que é moral pagar os impostos, mas por que deveria pagá-los, mesmo que isso vá contra meus interesses ou do meu partido?

Esta última pergunta diz respeito a todos, mas já preanuncia a diferença que nos permite distinguir com precisão os papéis das diversas instâncias sociais, em particular entre aquelas que correspondem à esfera comum, que envolve a todos da mesma maneira, e aquelas próprias das distintas visões de mundo, intenções, ou crenças específicas. Dado que esta reflexão pretende prestar uma atenção particular, embora não exclusiva, ao papel específico da religião, é necessário distinguir com muito cuidado os dois níveis.

Levando em consideração essa distinção, no que diz respeito a esta primeira parte, a hipótese pode ser especificada da seguinte forma:

a) Quanto às regras, a moral é autônoma, no sentido de que não é determinado pela religião, porque o objetivo dessas regras é a busca do bem humano, que, como tal, é comum a cada pessoa. Mais concretamente: não há nada que neste nível deveria ser – em linha de princípio – diferente para um crente ou para um ateu: não existe uma "moral religiosa", pela mesma razão que não existe uma física ou uma medicina religiosas.

b) Quanto à justificação e à motivação, a situação é diferente. Cada instância deve reconhecer a particularidade de seu papel específico. Mesmo a religião, estando claramente ciente que a sua competência direta se refere aos crentes, ainda que, na medida em que diz respeito à vida de todos, pode fornecer a sua visão como proposta livre a qualquer um que a considere conveniente.

A consequência que se pode deduzir disso é que a determinação das normas representa uma tarefa estritamente comum. Uma vez que nos diz respeito como seres humanos, todos somos chamados a colaborar e ninguém – indivíduo ou grupo social – deveria, em princípio, ser excluído, seja qual for a natureza religiosa ou não religiosa da sua visão de mundo. A única, mas indispensável, condição é que, a este nível, toda a argumentação seja rigorosamente ética.

No que diz respeito às motivações da visão de mundo – como discutiremos mais adiante – é normal que cada grupo mantenha seu papel e ofereça a sua própria proposta. Mas no diálogo, na medida em que se desenrola neste nível, deve emergir explicitamente o seu carácter específico, de modo que fique claro que se dirige diretamente aos membros da própria comunidade de crentes, ao passo que, no que diz respeito aos outros, quer apenas ser uma oferta de diálogo e de possível aceitação.

Vale a pena mencionar as características peculiares da situação espanhola. Porque é inegável que, o âmbito público mais geral e nas explicitações mediáticas, as distinções não foram devidamente traçadas e as competências não foram respeitadas. A distinção assumiu o estilo da polêmica intransigente e da desqualificação sumária.

A voz “oficial” do episcopado – que, em precedência, já havia iniciado percursos de conciliação e contribuído significativamente para o advento da democracia – sintonizou-se com o duro espírito de restauração dos penúltimos papas, tentando impor uma concepção tradicional(ista), alérgica ao reconhecimento da autonomia da moral e, em geral, a uma atualização jurídica em correspondência com a nova situação sociopolítica.

Em muitos casos explicitamente e quase sempre em decisões práticas, continuou a operar com a pretensão de manter como verdades de natureza religiosa ou de "direito natural" (interpretadas escolasticamente) normas morais que evidentemente assentavam em condições culturais anacrônicas e que por vezes aparecem hoje como claramente antievangélicas.

Deve-se também reconhecer que a reação de grande parte das forças políticas e mesmo de algumas decisões governamentais, bem como da opinião pública mais difundida, não foi caracterizada pelo equilíbrio. Alimentada em parte, numa dialética de ação e reação, pela referida posição hierárquica; em parte por uma ignorância – às vezes tosca e saturada de intransigência polêmica – das tentativas de renovação dentro da teologia e dos grupos da vanguarda renovadora na Igreja, o resultado efetivo é um grave desacordo.

Nenhum verdadeiro trabalho foi realizado para um estilo de convergência baseado em uma reflexão serena e respeitosa aderente à história, nem foi criado um clima de diálogo, em busca de um novo modelo para um futuro comum. Tampouco contribuiu o período de euforia consumista determinado por uma economia que parecia oferecer um novo paraíso, onde tudo era legal e até respeitável desde que fosse valorizado pelo dinheiro, independentemente de como fosse obtido.

Considerando a atmosfera geral, não sei se seria exagero falar de uma certa sensação de anomia, ou seja, falta de lei, na esfera ética e moral. Que a influência seja real, não há dúvida; apenas sua extensão é questionável. Não me sinto competente para mensurá-la, nem é uma tarefa dada como certa em si mesma, pois é evidente que em fenômenos tão complexos não há espaço para explicações simples ou atribuíveis a uma única causa. Estudos sociológicos, que analisam a influência da natureza anômica dessa situação, certamente seriam instrutivos.

Certamente lançariam uma luz importante sobre a sensação, e sobre a realidade, de fenômenos que afetam fortemente a conjuntura atual: a corrupção econômica, generalizada a excessos incompreensíveis; o aumento da horrível violência de gênero, que cobre de assassinatos os noticiários; a não menos horrenda corrupção de menores, que, publicamente denunciada pelo clero, está mostrando sua incrível extensão nas próprias famílias e em várias instituições; a desorientação de grande parte da população, desprovida de uma proposta de ideias motivadoras e manipulada por modismos e ideologias superficiais…

Felizmente, a insistência nesses fenômenos não deve obscurecer todo o quadro. Há também reações positivas, tanto na cultura geral quanto na cultura especificamente religiosa, em parte provocadas pelo impacto da própria negatividade. Iniciativas de uma moral generosa, rica em valores profundos e de autenticidade, aparecem continuamente.

A própria crise econômica, ao questionar as dinâmicas do consumismo e desvelando as cruéis injustiças do sistema, está despertando as consciências e mostrando a necessidade de elaborar novos pactos de convivência, de organização sociopolítica e de busca de sentido. Quanto à teologia, produziu obras que reconhecem expressamente a autonomia moral.[2]

Tal panorama requer uma reação da sociedade como um todo, a fim de cooperar na criação de um novo clima moral. Vale a pena mencionar os dois níveis fundamentais: a determinação das regras e a justificação e motivação do seu respeito.

A determinação concreta das normas é uma tarefa importante e urgente, que deve suscitar uma reflexão atenta sobre o momento sociocultural. Também aqui é necessário distinguir dois momentos importantes: a intencionalidade especifica da moral e, posteriormente, a modalidade de duas diferentes influências que dizem respeito a ela.

Não é necessário insistir no fato de que a finalidade da ética ou da moral é buscar aquela que foi definida como a "vida boa", ou seja, encontrar pautas de conduta que ajudem a autêntica realização das pessoas, dos indivíduos e da sociedade. Em sua elaboração, ela deve excluir a defesa de interesses, quaisquer que sejam, que estejam em conflito com tal realização.

Em princípio, isso parece – e acredito que seja – óbvio. Mas basta observar as discussões, em geral, ou escutar os sermões religiosos, em particular, para perceber que não é esse o tom, a música de fundo, que acompanha a elaboração das teorias e a percepção das mensagens. A sensação que fica para mim é que o respeito pela moral seja algo “obrigatório” que nos é imposto. O bem que é assim buscado – em si e por si – pode ser real; mas acaba por ser percebido como um serviço ou instrumento para algo diferente do próprio ser: seja a felicidade imediata, o bem do estado ou a glória de Deus.

É indispensável introduzir uma mudança radical no anúncio da moral. Os bons educadores bem o sabem: o garoto ou a garota deve passar da fase "convencional", em que as regras dos pais são percebidas como um fardo ou uma imposição ("porque eles mandam, mas poderiam não me obrigar, e assim eu seria mais feliz"), para entendê-las como o único tipo de comportamento que permite viver bem a vida. E a passagem da heteronomia para a autonomia.[3]

Consequentemente, a intencionalidade ética deve presidir como princípio inviolável a cada diálogo e a cada discussão. Em primeiro lugar, presidir à própria posição, sem buscar vantagens pessoais ou defesas partidárias, ideológicas ou religiosas. E admitir que, da mesma forma, preside à posição dos interlocutores, pressuposta também neles a mesma vontade de buscar o bem dos indivíduos e da sociedade.

Nunca é fácil. No entanto, não é algo trivial reconhecer o princípio em si como um convite a esforçar-se por cultivá-lo no diálogo. Caso contrário, continuará prevalecendo uma das formas mais estéreis de abordar esses temas: “vocês pensam assim por um slogan de partido ou por obediência ao papa; nós defendemos o povo, mas vocês defendem a sua ideologia ou sua religião…”.

Estou simplificando, mas basta rever, por exemplo, as discussões sobre o aborto ou sobre a eutanásia, para perceber que nem sempre prevalece a racionalidade estritamente ética, nem a confiança de que a outra parte busque, como nós, o bem das pessoas e da sociedade.

Falando sobre normas, é decisiva uma distinção epistemológica ampla e bem conhecida na pesquisa: a distinção entre o "contexto da descoberta" e o "contexto da justificação".

O primeiro consiste nas condições e nas possibilidades que, como a situação histórica ou a visão de mundo dos diferentes participantes, influenciam efetivamente o resultado da busca: sem a leitura de Alexander von Humboldt e a viagem no Beagle, Darwin jamais teria chegado à teoria da evolução.

A segunda refere-se à questão de princípio, ou seja, às razões intrínsecas que garantem e justificam a validade ou a veracidade do resultado em si e por si, independentemente do percurso ao longo do qual amadureceu: em suma, o valor do darwinismo depende das razões que aduz no campo biológico.

É inegável que historicamente a religião tem sido a matriz de quase todas as normas morais que a humanidade adotou ao longo do tempo e nas diferentes culturas. A mudança radical produzida pela descoberta moderna da autonomia do mundo não anula sua influência, mas é preciso redefini-la com muita precisão. Renunciar a isso significaria jogar fora a riqueza de um saber milenar. Mas mantê-la intacta seria um anacronismo estéril, que leva a religião a invadir competências que já não lhe são mais exclusivas e podem tornar-se fonte de conflitos insolúveis.

Na verdade, como veremos, acredito que a falta de clareza sobre esse ponto esteja dificultando seriamente o diálogo. De fato, nos impede utilizar corretamente os progressos importantes e significativos da última posição de Habermas. Acontece nele e pode acontecer também no uso que dela se faz na teologia, como, por exemplo, aquele de O. González de Cardedal que há tempo vem fazendo uma reflexão muito séria e informada sobre a questão (esclarecerei essa observação mais adiante).[4]

O curioso é que, permanecendo no problema da determinação das regras, a mudança no papel da religião não é tão radical quanto parece. Acontece que a influência agora está expressamente localizada onde, em substância, sempre esteve implicitamente presente: no contexto da descoberta. De fato, é isso que está implícito na rejeição tradicional do voluntarismo ético: a tradição mais forte sustenta que algo "não é mau porque é proibido, mas é proibido porque é mau".

É verdade que, para poder levá-la hoje à sua plena consequência, ela pressupõe duas novidades: a) a descoberta da autonomia do mundo, cada vez mais reconhecida na teologia, e b) um novo conceito de revelação, já amplamente favorecido pelos progressos da crítica bíblica, mas ainda não levado de modo satisfatório à sua consequência sobre esse ponto.

A Revelação não pode mais ser vista como um "ditado" divino, mas como um "dar-se conta" daquilo que Deus está tentando ativamente mostrar a todos nós nas e por meio das realidades criadas. Aqui não é o lugar para aprofundar esse delicado argumento. Espero que algumas indicações sintéticas possam ser dadas.[5] Quando Moisés (simbolizamos em seu nome tudo o que a tradição lhe atribui) descobriu as regras morais da comunidade e as proclamou como mandamentos do Senhor, ele disse a verdade. Mas ele a disse porque, considerando a dinâmica da realidade, se deu conta e entendeu que elas indicavam as linhas de conduta que Deus – sendo o criador do ser e do modo de estar no mundo – tentava manifestar como adequadas para o bem da comunidade.[6]

A consciência da autonomia não nega a realidade da ação divina, mas obriga a ver como ela se realiza em e por meio das causas criadas (“causas secundárias” diziam os escolásticos). A crítica bíblica ensina que não se trata de esperar que "vozes do céu" manifestem as linhas de conduta. O que nos é pedido é examinar com dedicação e atenção "as leis e os valores" com os quais Deus dotou "as coisas criadas e a própria sociedade", para "descobri-los, utilizá-los e ordená-los pouco a pouco", como expressão "absolutamente legítima” de sua autonomia.

Acabei de parafrasear as palavras do Concílio na Gaudium et spes, n. 36 (que convido a reler com muita atenção), para sublinhar que se trata de algo muito sério do ponto de vista teológico e, repito, muito tradicional na substância. Por isso, vale a pena notar que essa redefinição, mesmo evidenciando os seus limites, longe de anular qualquer influência da religião, esclarece também as suas possibilidades específicas… e pode ajudar a recuperar o seu prestígio.

Hoje como ontem, para dar um exemplo importante, a fé cristã na paternidade universal de Deus cria um contexto de descoberta que pode facilitar a compreensão que todas as pessoas – definidas como filhos e filhas – são iguais em valor e dignidade. Não é por acaso que São Paulo proclamava a igualdade essencial, sem discriminações de religião ou de raça, de sexo ou de condição social (cf. Gl 3,28); nem por acaso Hegel dizia que só o cristianismo afirmava definitivamente a liberdade de todos (não só do imperador ou dos cidadãos) e o valor absoluto de cada pessoa.

O mesmo se poderia dizer da ideia do “Reino de Deus”, que mantém sua força iluminadora como orientação na busca ética de uma sociedade mais justa, livre e igualitária.

Naturalmente, essa verdade não é uma licença para pensar que tudo o que é interpretado como uma descoberta do contexto da religião seja positivo e correto. Como tudo que passa pela mediação humana, a influência da religião nem sempre teve efeitos positivos. Levou, por exemplo, muitos teólogos e altas hierarquias a negar a liberdade de consciência na esfera religiosa ou a justificar a desigualdade social como vontade de Deus.

Logicamente, o que dizemos sobre o contexto religioso também se aplica, positiva e negativamente, para os contextos não religiosos. Positivamente, os representantes da cultura moderna não religiosa foram, por exemplo, mais lúcidos do que o cristianismo oficial em delinear – até mesmo contra ele – as verdadeiras consequências do Evangelho para a justiça social e a liberdade de consciência.

Ao mesmo tempo, não se pode negar que as ideias antirreligiosas nascidas dessa cultura levaram a absolutizações da liberdade e do poder humano, que não eram estranhas a campos de concentração, gulags ou campos de extermínio.

A conclusão é clara: a influência não é unívoca e deve agir indiretamente, como auxílio às decisões tomadas no âmbito da justificação. É nesse contexto que será necessário esclarecer criticamente como aproveitar melhor as influências positivas e como reduzir as negativas.

Em suma, merecerão ser acolhidas na medida em que, ao ingressarem nesse campo, suas argumentações demonstrem seu valor dentro dos parâmetros da "racionalidade ética". Ou melhor: terão que demonstrar que as consequências descobertas e expressas no "jogo linguístico" da religião permitem descobrir orientações comportamentais que podem ser sustentadas por razões pertencentes à ética e também expressas no "jogo linguístico" da mesma.

No diálogo estritamente ético, a religião não pode argumentar a partir da autoridade da paternidade de Deus na Bíblia. Mas pode mostrar como essa verdade tem aberto os olhos dentro dela, e pode abri-los também para outros agora, para perceber mais facilmente as razões éticas que sustentam a igualdade.

Embora muito importante e quase sempre no centro das discussões, a determinação das regras não é tudo, nem talvez a questão principal da vida ética. Em suma, o problema é sempre resolvido na decisão de respeitar ou não as normas, mesmo aquelas reconhecidas como tal.

Para maior clareza, também indico aqui a forma que assume a hipótese de trabalho sobre esse ponto: 1) ao contrário do que ocorre na determinação das normas, neste campo a influência da religião é direta; porque 2) a religião pode influir aprofundando a justificação, com o apoio absoluto na Transcendência divina, e fortalecendo a motivação, por meio da confiança em Deus e da prova histórica, especialmente como culminou em Jesus de Nazaré.

A razão reside no fato de que se manifesta na ética a contradição tipicamente humana da liberdade finita que não permite uma resolução completa da tensão entre o que é visto como um dever e a motivação e decisão de fazê-lo.

Tal contradição é universal e diz respeito a todo o tipo de opção de visão de mundo, como demonstra a antiga e significativa convergência de duas “confissões” muito próximas no tempo: a do pagão Ovídio – “Vejo o melhor e aprovo, mas sigo o pior” (Metam., 7,19-20) – e a do cristão Paulo: “não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço” (Rm 7,19).

A convergência mostra que se trata de uma questão humana como tal e, portanto, tem um caráter universal. Isso significa, em primeiro lugar, que, pertencendo à própria essência da ética, ela se enquadra na esfera de sua autonomia, que não deve ser violada. Mas também significa que está aberta a qualquer influência que possa confirmar e ajudar a efetiva realização da vida ética.

É bem conhecida a dificuldade e a complexidade dos problemas que a ética encontra nesse campo da justificação e da motivação.[7]

As propostas multiplicam-se numa acumulação histórica que não evita intersecções ou confusões, tanto nos métodos (empirismo, intuicionismo, fenomenologia…) como nas ideias (utilitarismo, eudaimonismo, estoicismo…).

A presente reflexão, evitando discussões de escola ou de sistema, concentra-se nas duas orientações que, de alguma forma, estão presentes em todos os trabalhos de justificação: aquela deontológica, que se refere à experiência fundamental do dever (não há humanidade sem a distinção ética entre o bom e o mau comportamento ético, quaisquer que sejam as formas concretas de interpretá-la em cada caso) e aquela teleológica, que visa atingir uma vida boa (não há humanidade sem buscar, de uma forma ou de outra, um tipo de realização melhor, sejam quais forem as ideias propostas).

O problema radical pode ser resumido na dupla pergunta: por que e para que respeitar as normas éticas ou morais?

A busca da resposta é uma das tarefas fundamentais da ética, que se inscreve na sua autonomia: a dignidade da pessoa, a evidência a priori do imperativo categórico, a força dos valores éticos, a coerência do discurso racional, o impulso e a luz da tradição... Mas, visto que diz respeito à vida na sua complexidade, essa justificação ultrapassa o âmbito puramente ético e recebe o apoio dos diversos contextos em que a vida se desenvolve. Num diálogo sereno e consolador, todos podem e deveriam complementar-se mutuamente.

Na presente reflexão, é relevante uma distinção fundamental entre 1) os contextos religiosos (por sua vez muito diferentes), que têm e levam em conta a Transcendência; e 2) aqueles não religiosos, que se limitam à imanência puramente mundana. Estes últimos, estando situados no mesmo plano que o mundo, exercem a sua influência "em paralelo" com a ética. Com duas consequências: por um lado, delineiam com força seus limites; por outro, sua ajuda não pode infringir os limites da imanência mundana.

Com isso não entendo nem limitar a autonomia da ética nem sublimar seus limites, para abrir a porta a uma influência heterônoma do religioso. A partir de Bonhöffer, a teologia atual é bem alertada a não recorrer ao deus-tapa-buracos ou, muito menos, ao deus das descargas (deus dos esgotos). Deus só pode ter sentido como potenciação/salvação do ser humano, e só a partir de baixo: da solidariedade na possível superação de limites e na luta contra o mal: "porventura não é isto conhecer-me?" disse o profeta no Antigo Testamento (Jr 22,15-16), confirmado por Jesus no Novo Testamento: "quando deres de comer ao faminto" (Mt 25,34-36).

Mas é necessário levar a sério saber se a justificação autônoma da ética como tal abrange e satisfaz a toda a questão humana. Há quem pense que sim: o proclamava, por exemplo, Tierno Galván, afirmando sentir-se confortavelmente instalado na imanência. Mas há muitos que pensam o contrário: desde o generalizado "não sabemos" do agnosticismo à afirmação do "absurdidade" em tonalidades fortes de Schopenhauer, Sartre ou Camus.

Na ética, o significado dessa insatisfação foi bem expresso por dois pensadores significativos.

Sigmund Freud, aludindo mais diretamente à motivação, reconhecia sua incapacidade de saber por que deveria fazer o bem quando era contra seu próprio interesse.[8]

E Max Horkheimer, referindo-se mais expressamente à justificação, afirmou reiteradamente que só na Transcendência seria possível encontrar uma justificação última.[9] É nessa dificuldade, tão profunda e dolorosamente humana, que a religião pode apresentar a sua oferta.

Acredito que geralmente não é enfatizado suficientemente que o coração da filosofia kantiana é a afirmação dessa insatisfação. Kant ressalta a contradição a priori entre o cumprimento ético do imperativo categórico, que por si só exige a felicidade, e a impossibilidade de fato para alcançá-lo, dada a finitude da natureza. Por esse motivo, vê a conciliação como possível apenas através da ideia de Deus que, sendo autor da natureza e da liberdade, tem a capacidade de garantir a esperança de conciliação entre ética e felicidade. No entanto, não conseguiu haurir todas as consequências.

Acima de tudo, ele não alcançou uma total clareza sobre a articulação entre a influência da religião e a autonomia da ética. De fato, a impressão que deu à filosofia foi o caráter heterônomo da religião. Não há como negar que, de fato, a religião tenha operado desse modo muitas vezes e possa continuar a fazê-lo. Ele próprio recorre ao exemplo típico do sacrifício de Isaque,[10] contra a interpretação “oficial” mostrou que o mandamento religioso deveria ser recusado por uma autonomia ética:

“Abraão deveria ter respondido a essa suposta voz divina: 'que eu não deva matar o meu bom filho, é certíssimo; mas que tu, que me apareces, sejas Deus, não estou certo, nem poderia sê-lo, ainda que aquela voz ressoasse de céus visíveis'".[11]

Ele está absolutamente certo no que disse. Mas, como ele a interpreta, não é a autêntica verdade da religião, porque o literalismo na interpretação da Bíblia que prevalecia em seu tempo (do qual eram responsáveis os teólogos) não lhe permitia relacionar corretamente razão e revelação (mesmo que tenha feito importantes avanços).

Ele simbolizava isso ao falar de duas esferas concêntricas: aquela interna, que representava a razão, e aquela externa, a revelação. A segunda contém a primeira, de modo que, além das verdades da razão, a revelação contém outras para além de seu escopo.[12]

Consequentemente, Kant admite que a razão não abraça tudo; mas tem o direito de desculpar as verdades da revelação na medida em que estão dentro de sua esfera. Por isso não admite como ético o “mandamento” divino de sacrificar o próprio filho.

Como vemos, Kant está efetivamente certo; aliás, basicamente, anuncia a solução correta, já que não aceita a existência do mandamento. Mas a interpretação predominante da revelação não lhe oferecia a possibilidade de reconhecer plenamente a consequência que, em linha de princípio, não pode haver contradição entre ética e religião: de acordo com a letra da Bíblia, nunca houve e nunca poderá haver tal comando divino. Porque a revelação nasce de dentro, da imanência criadora de Deus à própria raiz do ser humano: a remissão à Transcendência não exerce uma influência "em paralelo", mas atravessa "verticalmente" e conserva tudo o que foi adquirido no âmbito ético.

É por isso que prefiro o "horizonte" à imagem das esferas. Sempre diante de nós, o horizonte se mostra em círculos abertos e dinâmicos, que se abrem (ou podem se abrir) diante de nós. A exploração da imanência divina pode deter-se na contemplação da realidade do mundo e no estudo do seu funcionamento interno: esse é, por exemplo, o horizonte legítimo e suficiente das ciências.

É também o horizonte da ética como disciplina filosófica que determina autonomamente as normas, examinando suas inter-relações e as consequências na vida e na convivência humana: por isso Kant entendeu, de dentro do primeiro círculo, que não pode ser eticamente correto um pai matar o filho.

Porém, quando se pensa que o horizonte não se detém na imanência, mas – a partir dela e mantendo seu valor universal – se estende para além do empírico e do visível, a revelação pode abrir novas perspectivas. Foi analisada por criar um específico “contexto de descoberta” em relação às normas. Mas agora vemos que também pode descobrir diretamente, tanto em sua origem quanto em seu destino, profundidades que não se encontram na imanência mundana.

Por isso falo de “horizonte teonômico”: a religião mostra, para trás, o fundamento último do nosso ser em Deus e, para frente, o seu destino de plena realização na comunhão com Ele. É por isso que as normas éticas expressam de modo idêntico as "leis" éticas do nosso ser e as "leis" que Deus quer para a nossa salvação: como já dissemos, exprimem a mesma realidade em dois contextos linguísticos diferentes.

Acredito que os tempos culturais estão maduros para uma reflexão – pelo menos aquela mais desinteressada, que busca a clareza do pensamento, a autenticidade da religião e a pureza da ética – que possa entrar nos caminhos do diálogo e da colaboração com um novo espírito. A estrutura que procurei apresentar pode ajudar a unir as forças no respeito primoroso pela autonomia legítima tanto da ética quanto da religião. O título desta seção indica dois perigos importantes. Posto isso, espero que algumas breves indicações sejam suficientes.

Vale a pena voltar ao exemplo de Kant. Certamente a sua posição escandalizou muitos, que sentiram a integridade da fé ameaçada. Mas, visto em perspectiva, fica claro que ele prestou um grande serviço e ofereceu uma lição duradoura. Quando a letra da religião cruza a esfera da ética, trata-se de uma barreira exigente, mas justa: nesse caso, a interpretação tradicional não podia passar pelo crivo. O importante é que a crítica tenha o efeito positivo de nos obrigar a atualizar a ideia tradicional de revelação, libertando a imagem de Deus de um literalismo que hoje o transformaria em um ídolo que gera ateísmo,[13] e, ao mesmo tempo, permite uma leitura que recupera o significado sublime de seu simbolismo estritamente religioso.

Às vezes com razão e outras vezes não, a crítica ética da religião existiu ao longo da história e certamente continuará a existir no futuro. Mas também aconteceu, e deve continuar a acontecer, que exista uma crítica religiosa da ética: daquela dos profetas contra os abusos da riqueza e do poder político, dos apelos da teologia da libertação. Se a dialética for exercida em um diálogo aberto e em um espírito de cooperação, as dificuldades não desaparecerão; mas representam, em si, um fenômeno normal e produtivo, que deve ser aproveitado.

O importante é aprender as lições do passado, a fim de manter uma clara distinção entre os dois níveis no presente, examinando cuidadosamente dois aspectos: 1) o que está em discussão é um problema de determinação das regras ou de sua justificação ou fundamentação; ou 2) trata-se de um fracasso de princípio ou de um abuso de fato.

É evidente que, a partir da modernidade, a crítica da ética prevalece fortemente sobre a religião. A mudança cultural trouxe à tona a insatisfação com as normas tradicionais que, especialmente em questões importantes no campo da justiça social e da vida sexual, eram anacrônicas. Mas o longo período de hegemonia religiosa na moral e a tendência eclesiástica de continuar a manter sua autoridade na imposição das regras tiveram dois efeitos deletérios: a acusação de heteronomia e, ainda mais grave, a identificação da religião com a moral. Assim, tanto os críticos quanto os defensores estavam geralmente convencidos de que atacar a moral significava atacar a religião, e que quanto mais avançava a crítica, mais a religião declinava... até a sua possível extinção. Isso, mesmo em um autor moderado como José Antônio Marina, levou à convicção de que, embora nascida em seu interior, a ética estava se tornando uma "progênie parricida" da religião.[14]

Além disso, nos permite esclarecer uma afirmação que mencionei anteriormente: essa situação atinge inclusive a tentativa cordial e bem-intencionada de Jürgen Habermas: quando fala de "tradução" e "resgate" dos valores presentes na tradição do religioso, vê neles apenas o seu valor ético. O religioso não é assassinado na violência da crítica, mas tende a se anular na "doce morte" de sua total inclusão na ética. Isso constitui também um alerta para que a ética não incorra no perigo que denuncia na religião: o de ultrapassar os próprios limites, de não reconhecer a autonomia da religião e de negar a realidade dos seus valores.

Mas aqui penso, em primeiro lugar, na religião. Há muito tempo estou convencido de que essa situação tenha se tornado para ela uma armadilha mortal: devido à ferida artificial de uma visão distorcida de seu papel na moral, está sofrendo uma hemorragia de milhões de fiéis. Essa não é, obviamente, a única causa; mas ignorar sua fortíssima influência é realmente suicida. Felizmente, em princípio, a situação não é essa e não deve ficar assim.

A bem de sua própria saúde e, em última análise, a bem da verdade evangélica, a religião deve aceitar um duro enxugamento. Reconhecendo a autonomia das normas ético-morais, é livre para dedicar o núcleo de seus esforços ao seu papel direto e específico, ou seja, ao fundamento absoluto do empenho moral e de oferecer um encorajamento evangélico para sua realização. Como ensina a psicologia, os excessos das crianças costumam ser uma reação contra um pai castrador ou uma mãe controladora. Só uma religião e uma Igreja que assumam o seu papel autêntico com maturidade histórica facilitarão a passagem da ética de uma “prole parricida” a uma “filha emancipada”. Uma vez restabelecida a justa relação, será possível um diálogo profícuo e uma colaboração efetiva. Para o bem de todos.

É compreensível que, para a religião, seja difícil reconhecer a autonomia das normas éticas. Para começar, pareceria minar a sua autoridade no campo da moral e questionar a verdade da Bíblia. Isso explica as resistências em admiti-la, com exemplos tão extremos e inusitados como o dos cardeais da Igreja que se opõem publicamente ao papa em sua intenção de renovação nesse campo.

Portanto, não é difícil perceber a correta relação, referindo-se à experiência mais humana. Um pai ou mãe não tem o direito nem a autoridade de "ditar" as regras de comportamento aos seus filhos adultos; mas fazem muito bem e podem ser de grande ajuda quando os motivam e encorajam a respeitar os deveres éticos que eles próprios reconhecem.

No âmbito teológico, considero expressivo afirmar que a Bíblia “não é um livro de moral", mas que "é um livro profundamente moral". De fato, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, contém a maioria das normas morais e dos catálogos de antigas religiões e filosofias. Mas, no seu conjunto, o seu espírito constitui a maior inspiração moral da história humana: abre-nos a ler com o coração aberto a paixão dos profetas pela justiça e a dedicação, até à morte, de Jesus a favor dos mais necessitados.

Assumir essa atitude certamente requer uma atitude modesta e realista por parte da religião. Mas ela se beneficiará com isso, porque lhe permite aceitar a influência positiva que pode vir de outros contextos. Situando-se na esfera comum do dinamismo criativo, são mais competentes na exploração dos campos concretos, ajudando-o assim a ler a "gramática da criação".

Ao mesmo tempo, dado que o respeito gera respeito, abre aos outros o melhor caminho para que possam reconhecer a originalidade da oferta religiosa e até a autoridade de sua tradição secular.

A compreensão e a aceitação que a atitude do Papa Francisco está recebendo são uma prova significativa disso. Ele se concentra nos valores morais (em suma, nos problemas de justificação e motivação), deixando aos "teólogos" o livre diálogo sobre as questões teóricas concretas.

Quando a fé religiosa é interpretada no seu sentido autêntico, nada é mais brilhante e encorajador do que a visão e o encorajamento que nos são oferecidos no próprio âmago da experiência cristã do "Deus que cria por amor". Como Criador, funda e assegura a coerência e o sentido do esforço moral para a autêntica realização: nenhum fracasso e nenhuma contradição podem nos separar da sua fidelidade inabalável (Rm 8, 38-39). Criando por amor, entra na vida humana única e exclusivamente como suporte de infinita fidelidade e incansável ajuda: em Jesus, que recolhe e leva a cumprimento uma longa e admirável tradição, oferece um exemplo vivo – que consegue passar por todas as tentativas de manipulação, externas e internas – cheio de confiança filial e de dedicação sem reservas ao bem dos outros.

No seu Evangelho, os valores especificamente religiosos são o fundamento decisivo: "Nem só de pão viverá o homem..." (Mt 4,4: Lc 4,4). Mas não convocam a uma evasão celestial que ignore o empenho ético, mas só podem ser realizados atravessando-o: nele e através dele. A ponto de que sem valor ético não pode haver valor religioso: é mentira dizer que se ama a Deus e não amar o irmão (1Jo 4,20); de modo que, em caso de conflito, o critério moral decide os tempos da conduta: “se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão" (Mt 5,23-24).

E se, em conclusão, elevamos o tom, voltamos ao equívoco denunciado por Kant, Jesus proclamou que o chamado religioso não anula a ética convidando a matar, mas a potencializa encorajando, se necessário, a dar a própria vida: "Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos" (Jo 15,13).

[1] Hegel, G. W. F., Glauben und Wissen, in: Werke in 20 Bänden, Suhrkamp, Bd. 2, 287-433.

[2] A autonomia não é unanimemente aceita. M. Vidal, Ética civil y sociedad democrática, Bilbao, 2, 2001, aborda as principais questões concretas. X.M. Caamaño, Autonomia moral: el ser y la identidad de la Teología moral, Madri 2013, com ampla apresentação e bibliografia; D. Mieth (ed.), La teología moral ¿en fuera de juego? Una respuesta a la encíclica "Veritatis splendor", Barcelona 1996, dialoga com a postura exposta por João Paulo II. Para o contexto filosófico-teológico: M. Fernández del Riesgo, Ética y religión: la insuficiencia de la experiencia moral, Madri, 2016.

[3] Cf. J. Rubio Carracedo, “La psicologia moral (de Piaget a Kohlberg)”, in V. Camps, ed. Camps, ed. História da la ética, vol. 3, Barcelona 1989, 481-532.

[4] Cidadania y Cristiania, Madri 2016, 128-130; tema que já havia estudado em Ética y religión, Madri, 1977.

[5] Cf. A revelación de Diós en la realización del hombre, Vigo, 1985 (traduzido para o espanhol, segunda edição revisada: Repensar la revelación: la revelación divina en la realización humana, Madri, 2008).

[6] J. L. Sicre, Introducción al Antiguo Testamento, Estella, 2, 2011.

[7] Para uma visão geral, ver as sínteses de A. Cortina, “La ética discursiva”, in V. Camps, ed. Camps, ed., História da la ética, vol. 3, cit., 533-576; L. Rodríguez Duplá, Ética, Madri, 2001.

[8] Lettera a James J. Putman,8-7-1915, in: Epistolario 1873-1939, Madri, 1963, p. 347.

[9] Cf. La añoranza de lo completamente otro, in H. Marcuse, K. Popper e M. Horkheimer, A la búsqueda del sentido, Salamanca 1976, p. 105 et seq. Cf. M. Cabada Castro, El Dios que da que pensar, Madri, 1999, p. 178-179 e p. 115-237.

[10] Tratei do tema em Encrucillada 89/18 (1994) 325-342 e em Do terror de Isaac ao Abbá de Jesus, São Paulo, 2001.

[11] Der Streit der Fakultäten, A 103 Anm.; Suhrkamp, Frankfurt a. M., XI2, 1978, 333 nota.

[12] Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft, ed. cit., VIII, 659.

[13] Do terror de Isaac ao Abbá de Jesus, cit., p. 53-54. 56-58, cito alguns exemplos.

[14] Cf. Dictamen sobre Dios, Madri, 2001. Dialoguei com ele em: Ética y religión: “vástago parricida” o hija emancipada, Razón y Fe, 249/1266, 2004, p. 295-314.