Testemunha viva dos eventos mais marcantes do século XX, o teólogo e professor nascido na Bélgica viveu momentos marcantes no Brasil, sendo um dos maiores nomes da teologia brasileira

Diferentemente do que você está acostumado a ler nesta seção do site do Instituto Humanitas Unisinos – IHU, esta não é uma entrevista nem uma reportagem. O dever ético de um jornalista diante de um texto desta magnitude é abrir mão da assinatura e entregar ao autor dos parágrafos que se seguem os méritos de uma vida inspiradora e uma escrita elegante. O que ora foram perguntas agora se converte em um texto fluido e fascinante.

Eduardo Hoornaert nasceu em Bugres, na Bélgica, em 1930, tendo completado 94 anos no último 7 de outubro. Quando criança, testemunhou pela fresta de uma cortina, durante dois dias e duas noites, as tropas nazistas passaram em frente à sua casa. A imagem da frase Gott mit uns (Deus conosco) o marcou para sempre. Mais tarde no seminário se dedicaria a temas históricos, mas também à obra do filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein.

No fim da década de 1950, Hoornaert veio para o Nordeste brasileiro, onde daria aulas nos seminários de João Pessoa e Recife – este último a partir de 1963, onde conheceu e se tornou amigo de Dom Hélder Câmara. Em 1969 e 1970, ele lecionou no Seminário do Cristo Rei em São Leopoldo/RS. Conheceu Frei Betto, então perseguido pela ditadura militar e que estava, como ele conta, escondido no Sul do Brasil.

Morando em Recife, uma de suas experiências mais marcantes nesse período foi como pároco da comunidade de Alto do Pascoal, onde viveu por nove anos. Compreendeu ali que “o Brasil é um país ‘inacabado’. (…) Eis a memória que eu guardo dos nove anos vividos no Alto do Pascoal. A fragilidade da vida, a luta nunca acabada, o apelo para um futuro melhor. O Brasil é um país em construção permanente, um país de tenacidade e paciência”, classifica.

Esta é a primeira parte do depoimento de Eduardo Hoornaert concedido por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Em breve será publicada a segunda parte desta autobiografia.

Eduardo Hoornaert (Foto: Lagarto Notícias)

Eduardo Hoornaert cursou dois anos de Línguas Clássicas e História Antiga e, posteriormente, Teologia, na Universidade de Lovaina. Chegou a João Pessoa, no Brasil, em 1958. Foi professor catedrático em História da Igreja, sucessivamente nos Institutos de Teologia de João Pessoa, Recife e Fortaleza. É membro fundador da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina (CEHILA), entidade autônoma fundada em 1973, em Quito, Equador. Desde 1962 escreve artigos de cunho histórico para a Revista Eclesiástica Brasileira (REB), da Editora Vozes, na área do catolicismo no Brasil e do cristianismo em geral.

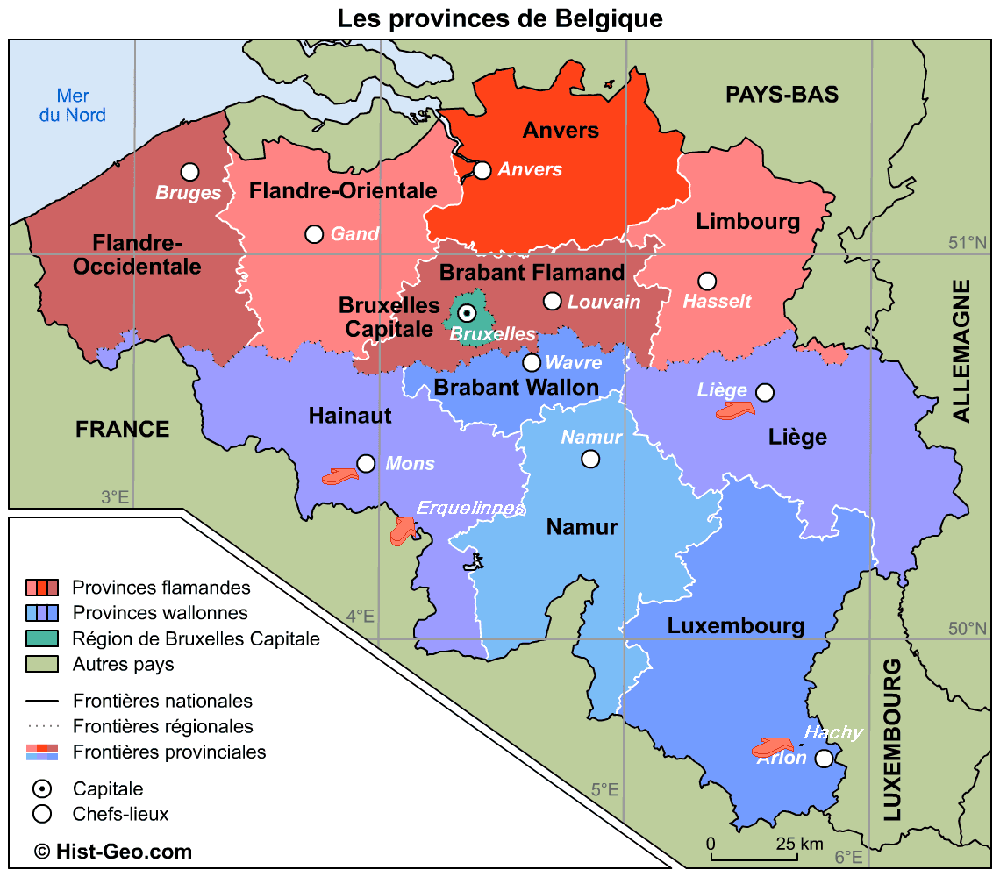

Em 07-10-1930 nasci em Bruges, cidade no norte da Bélgica. Um país do tamanho de Alagoas. A maior distância, do norte ao sul, é de uns 250 quilômetros. Um país pequeno, rodeado de vizinhos grandes (e poderosos). A cidade em que nasci, de fala flamenga, fica a 35 quilômetros da França, 19 quilômetros da Holanda, 50 quilômetros da Inglaterra e 120 quilômetros da Alemanha. A capital da Bélgica, Bruxelas, fica a pouco mais de 100 quilômetros. Acontece que nenhum desses vizinhos era do agrado das pessoas no meio das quais me criei: a França era “ateia”; a Holanda, “protestante”; a Inglaterra, “fria”; a Alemanha, “perigosa”. Mesmo Bruxelas nos era estranha, pois aí se fala francês e há clubes noturnos com striptease.

Éramos “flamengos”. A região guardava raízes culturais anteriores à formação dos atuais estados europeus, as chamadas “nações europeias”, que é um processo dos tempos modernos. Ser flamengo, viver na Flandres, remetia aos tempos medievais, quando a Flandres tinha conquistado uma notável capacidade de resistência diante da França, que secularmente ameaçava dominar a região.

Os estados europeus de hoje resultam de processos políticos frequentemente artificiais, com resultados nem sempre satisfatórios. Dizem que a única nação europeia sem problemas de convivência interna é a Islândia. Até hoje, o estado espanhol tem dificuldades com bascos e catalães, a Inglaterra lida com dissidentes na Escócia e na Irlanda, enquanto a Itália dificilmente consegue uma real integração nacional entre, digamos, Milão e Nápoles. Mesmo os países aparentemente bem integrados, como a França e a Alemanha, contam com culturas bastante diferentes dentro de suas fronteiras.

(Fonte: portal Nina Santos)

A Bélgica é um exemplo paradigmático de artificialidade política. A fronteira linguística entre culturas tradicionalmente latinas e culturas de raiz germânica (como a flamenga) corre exatamente pela Bélgica, cuja formatação bilíngue é o resultado de arranjos feitos pelo chanceler prussiano Otto von Bismarck no decorrer do século XIX. Para formar um cordão “amortecedor” de pequenas nações (a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo e a Suíça) entre duas nações que, naquele tempo, demonstravam tendências imperialistas (a França e a Alemanha), Bismarck não enxergou outra solução senão juntar populações de língua francesa a populações que falavam a língua flamenga.

Viver na Bélgica bilíngue constitui, pois, um desafio. Ambas as culturas, a latina do sul, a germânica do norte, são de difícil coexistência. Mas penso que nenhum belga, hoje, perde o sono por causa dessa dificuldade. Aprende-se a conviver, de qualquer jeito, e mesmo de aprender com o diferente.

Aprendi, desde meus 8 anos, a falar francês. Quando meu avô nos visitava, eu me lembro, a primeira coisa que ele olhava no meu boletim de escola era meu desempenho no estudo do francês. Não queria saber se eu era bom em Religião ou em Matemática. Só olhou para os resultados da disciplina de Francês. E ficou satisfeito: “Vai bem em Francês, vai ser gente!” No seu entendimento, falar francês era absolutamente fundamental para “ser gente”.

Mas existia, de outro lado, um forte sentimento regionalista. No fundo, não queríamos ser um “bom belga”, mas um “bom flamengo”. Essa raiz era muito profunda. A cultura flamenga era de teor bastante conservador, de certo modo até xenófobo. A ideia era que nós tínhamos de reagir contra o chamado “mundo”. O símbolo mais próximo desse “mundo perverso” era Bruxelas, porque lá tinha cinema com Brigitte Bardot, tinha boates, tinha striptease, coisa absolutamente inimaginável em Flandres. Além disso, ali se falava francês. Pior era Paris, que fica a 500 quilômetros, a terra para onde os flamengos viajavam para cometer o grande pecado de sua vida: ver mulheres dançando e levantando a saia no Moulin Rouge.

A Grande Guerra, de certo modo, interrompeu minha infância. Ela irrompeu em 1940, quando eu tinha 10 anos. O exército de Hitler passou por cima da Bélgica em oito dias e, dez dias depois, já estava em Paris. O exército alemão era uma máquina preparada para um “blitzkrieg” (guerra relâmpago). Nunca mais, em minha vida, vi algo parecido com a disciplina militar alemã em 1940.

Deixe-me contar um episódio que ilustra isso. Nós morávamos numa avenida com acesso à cidade de Bruges, para quem vem do Leste. Minha mãe abriu um pouco a persiana que cobria a janela que dava à rua e pelas brechas espiávamos a tropa alemã passar. Durante dois dias e duas noites, tropas alemãs marchavam na frente da nossa casa a pé. Um, dois, um, dois! Na frente de cada pelotão, um homem sentado num cavalo, o resto a pé. De tempos em tempos, o comandante gritava uma palavra de ordem e a tropa parava como se fosse uma máquina. Ele descia do cavalo e dava uma barra de chocolate a cada soldado, que comia em perfeito silêncio, depois tomava um gole de água do cantil e relaxava por uns minutos. Em seguida, ouvia-se de novo marschieren! (em marcha). Isso por dois dias e duas noites. Eu me recordo que naquele momento disse à minha mãe: “Não tem jeito, eles vieram para ficar”. Hitler herdou um exército extremamente disciplinado e conseguiu que os soldados, gente humilde em sua grande maioria, acreditassem que estavam realizando uma obra grandiosa, que contava com a ajuda de Deus.

No capacete, o soldado alemão carregava as palavras: Gott mit uns (Deus conosco). Uma frase carregada de história, que abre uma perspectiva de dez séculos de história do Ocidente. Em 1095, o Papa Urbano II, ao declarar guerra contra os sarracenos, disse que o motivo era recuperar a Terra Santa das mãos dos infiéis. No calor da hora, ele gritou, no francês da época: Dieu veult! (Deus quer). Deus conosco. O Dieu veult funcionou por séculos. Quando Constantinopla, capital multissecular da cristandade grega, caiu nas mãos dos turcos em 1453, o Papa Alexandre VI, na bula Inter Caetera, de 1493, decretou que as nações bárbaras (na realidade as latino-americanas) fossem derrubadas e trazidas à fé (leia-se, a fé católica). “Deus quer!” O papa, que não entendia muito de geografia, pensou que um domínio sobre os chamados “índios” (confusão entre a Índia no Oriente e a América no Ocidente) poderia encurralar o poder muçulmano e facilitar a reconquista do mundo cristão. Na América Latina se usa até hoje o termo “índio” para designar um representante de povos originários do continente.

Nossa casa tinha muitos livros. Havia no sótão uma espécie de biblioteca secreta, com livros que “não eram para crianças”. Não era fechada à chave e eu ia fuxicar em livros que não eram para minha idade. Meu pai, por vezes, me surpreendeu naquela “biblioteca”. Desde cedo, me apaixonei por livros. Eles instigaram em mim a vontade de entender melhor o mundo, instigaram a ideia de história, pois entendia cedo que ela podia me dar uma maior compreensão do mundo em que vivia. Encontrei, naquela biblioteca, livros em holandês, francês e alemão. Raramente em inglês. Eles aguçaram em mim a vontade de conhecer mais esses mundos “grandes”, poderosos e atraentes: o mundo francês, o mundo inglês, o mundo alemão. Enfim, me apaixonei por livros e guardo essa paixão até hoje.

Já na idade adulta, visitar uma grande cidade como Paris ou Londres significava passar horas a fio numa dessas maravilhosas livrarias de diversos andares, onde mundos desconhecidos se abriram para mim. O professor da escola primária já descobriu minha paixão por livros e me fez “bibliotecário” da escola, encargo de que me orgulhava muito. No seminário de Bruges, fui igualmente bibliotecário. Gostei tanto do ofício que, durante as férias, fiz um curso em biblioteconomia e consegui um diploma, que guardo até hoje. Nos dois anos em que estudei em Lovaina, a cidade universitária, entre 1950 e 1952, ir à livraria era um prazer, mesmo sem comprar nada, pois meu dinheiro era parco. Quando viajei a João Pessoa em 1958, de avião, nada menos de 18 malas de ferro, repletas de livros, me seguiram de navio e chegaram quinze dias depois no porto de Recife. Foi vendo meus livros, já arrumados em estantes, que o bispo auxiliar de João Pessoa, Dom Manuel Pereira, pensou em me convidar a dar aulas no seminário. Meus livros me acompanharam de João Pessoa a Recife, depois a Fortaleza e, finalmente, a Salvador, na Bahia. Novos livros chegavam continuamente. Por volta de 2016, doei 82 caixas de livros à Biblioteca Central da Universidade Católica de Recife (UNICAP), um prédio de cinco andares, a mais organizada biblioteca universitária que encontrei no Nordeste. Quase todos eles são de teor historiográfico. Ainda com a idade de 70 anos, comprei todos os livros que consegui encontrar a respeito de Wittgenstein, como conto adiante. Esse filósofo deixou marcas em meu entendimento da vida e do mundo.

Entre 1942 e 1948, cursei o chamado curso “Humaniora” no Colégio São Luís em Bruges. Era um curso exclusivo para rapazes com seis anos de duração. Meu pai fez questão de matricular na “Humaniora” seus cinco filhos do sexo masculino, sucessivamente.

Considerado o programa mais qualificado para o ensino médio da época, a “Humaniora” (studia humaniora: estudos humanísticos) é uma criação de jesuítas do século XVII, herança da época do humanismo renascentista, com a finalidade não confessa de reagir contra uma modernidade racionalista que estava estourando na Europa. Tratava-se de resgatar tradições humanísticas vinculadas ao cristianismo por meio da valorização de “línguas mortas” e da cultura greco-romana, da qual a Europa renascentista se julgava herdeira. Eram tradições que carregavam preciosos tesouros de sabedoria humana.

Embora não se possa dizer que a “Humaniora” tenha prenunciado o “método Paulo Freire”, alguns parâmetros que se encontram no pedagogo pernambucano, hoje considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia mundial, estavam presentes em nossa formação humanística. Em Pedagogia do oprimido (1970), Paulo Freire (1921-1997) distingue entre opressores e oprimidos e nisso remonta a Hegel, como expresso em Fenomenologia do Espírito. Ele é, como Hegel escreve, um “tecelão paciente”, que separa os fios de um “espírito alienado” dos fios de um “espírito verdadeiro”.

A “Humaniora” de meu tempo cultivava alguns pontos parecidos com o método freireano. Não era alheia às inspirações de Platão ou Hegel, cultivava o espírito crítico e mantinha uma atitude aberta diante da sociedade. Em geral, os estudos no colégio secundário me foram benéficos. Eles não eram de caráter técnico, mas humanístico. Até hoje, defendo essa orientação para estudos secundários. Adorei o estudo de latim e de grego, e nunca questionei o que esse estudo, aparentemente sem preparar uma eventual futura profissão, podia significar para mim. Não pensava nisso, não me imaginava um futuro engenheiro, arquiteto, médico ou advogado. Nunca, nesses anos todos, fiz esse tipo de consideração. Eu gostava de estudar, tinha prazer em adquirir diariamente conhecimentos novos sobre os mais diversos temas da vida.

Eu me apliquei principalmente no estudo das línguas clássicas. Não era bom em matemática, por desencanto de meu pai, que dizia: “Matemática é o futuro, abre para as ciências modernas”. Mas eu persistia em meu grego. No colégio onde estudei, não bastava ser bom nos estudos. Para ser valorizado pelos formadores, era preciso ser “idealista”. O bom estudante tinha de se mostrar “idealista”, dar sinais de idealismo. Um sinal de idealismo consistia em participar do movimento de juventude católica, que sempre contava com a presença de um assistente religioso, um sacerdote. Aí pairava no ar, sem ser explicitada, a seguinte ideia: o ato supremo de idealismo consiste em optar pelo sacerdócio. Candidatar-se ao sacerdócio é o caminho para uma vida perfeita.

Impulsionado por esse “idealismo”, entrei no seminário diocesano aos 19 anos. Só fiquei um ano ali, pois fui selecionado para estudar na Universidade de Lovaina por dois anos. Depois, voltei ao seminário diocesano por quatro anos, entre 1951 e 1955, quando me ordenei sacerdote.

Como acabei de escrever, minha vocação sacerdotal tinha aquele gosto do “idealismo” acalentado nos anos de colégio. Havia a ideia vaga de doação da vida inteira, mas, pelo que me lembro, sem referência explícita a Jesus de Nazaré e ao seu evangelho. O Jesus que nos foi apresentado não era o Jesus de Nazaré, mas o Jesus do altar, da eucaristia, da missa, da liturgia. Simplifico um pouco quando digo que a formação no seminário, em grande parte, consistia em preparar os jovens para celebrar a missa. Pelo que me recordo hoje, a grande perspectiva dos seminaristas era mesmo poder celebrar, um dia, a Santa Missa. A missa envolvia o sacerdote numa auréola de santidade. Olhando hoje, percebo como era frágil a motivação que me levou a entrar no seminário, e como minha formação sacerdotal estava baseada numa teologia ultrapassada. Afinal, faltou a clareza que o evangelho traz.

A igreja em que me engajei se baseava numa tradição de séculos de hegemonia sobre a cultura ocidental. O sistema do seminário provém das escolas beneditinas dos séculos IV e V, marcado por regras monásticas: o culto ao silêncio e a observância estrita de um horário fixo. Acordar muito cedo, meia hora de meditação, ajoelhado na capela, depois a missa, o café da manhã em silêncio. Ao longo do dia, um silêncio só interrompido em casos de necessidade. A partir das 21 horas, o silentium magnum (silêncio grande).

Um paradigma monástico inconteste e indiscutível era o celibato. Não se discutia esse tema, pois o celibato era considerado parte normal da vida clerical. Todo o mundo sabia que estava se formando num internato onde você não era mais João ou Pedro, mas seminarista, candidato ao sacerdócio. Então, você era da Igreja, não era mais da família, não era mais da cidade, não era mais da comunidade social e cultural em que se criou. Você era seminarista, aprendiz de uma nova cultura, a cultura clerical. Não se enxergava mais nada por trás da grande cortina que foi baixada sobre a história da Igreja, no século IV, pelo Imperador Constantino. Não se percebia mais a Igreja primitiva, as primeiras comunidades. A Igreja que se enxergava era uma igreja de dioceses e paróquias, bispos e sacerdotes. A cortina descia sobre a história anterior. A Igreja, tal qual estava organizada, nos parecia corresponder à vontade de Deus. Desafiada pela cultura moderna, ela reagiu, criando no clero uma mentalidade apologética. A teologia que cursei em Bruges estava toda permeada de espírito apologético, como se fosse necessário esgrimir, sem parar, contra um inimigo invisível e onipresente: o espírito da modernidade. “Nós temos razão, nossa tradição é autêntica, testada por séculos. O pensamento moderno é um desvio, uma aberração”.

Em 05-03-1955, fui ordenado sacerdote diocesano em Bruges, num tempo em que se articulou, dentro da Igreja europeia, um forte movimento em prol da colaboração com a Igreja latino-americana. Surgiram, em setores do clero diocesano na França, na Alemanha, na Itália, na Bélgica, na Holanda, nos Estados Unidos, no Canadá etc., movimentos em prol da ida de sacerdotes diocesanos à América Latina. Formaram-se diversas instituições de preparação a essas idas, como o Colégio para a América Latina, em Lovaina, e seu homônimo em Verona, na Itália. A maioria dos sacerdotes, que responderam ao apelo da América Latina, provinha de regiões onde se vivia um catolicismo de grande adesão popular, como Flandres na Bélgica, Limburg no sul da Holanda, Baviera no sul da Alemanha e a região de Verona-Bolonha no norte da Itália.

Com a anuência do bispo de Bruges, me matriculei, em 1957, no Colégio para a América Latina (COPAL), criado em 1953 pelos bispos belgas e ligado à Universidade de Lovaina. Esse colégio teve uma vida breve (fechou suas portas em 2000), mas fecunda: entre 1953 e 1967, registrou 133 partidas de sacerdotes belgas à América Latina.

Eu não sabia nada acerca da América Latina. Vi fotos de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro ou México, ouvi falar do Rio Amazonas, do carnaval e do futebol. Pelo resto, ignorância completa. Olhei demoradamente para o globo terrestre em cima de minha mesa de trabalho. Avaliei a enorme distância geográfica e as diferenças em termos de cultura. Meditei, ponderei, rezei e me decidi: “vou para a América Latina”.

Quanto às motivações que nos levaram a nos candidatar no COPAL, só uma minoria se sentia motivada a viajar à América Latina por causa da “falta de sacerdotes” ou da “necessidade” de lutar contra o comunismo, o protestantismo e o espiritismo. A maioria percebeu que o “inimigo” era outro: a fome, a pobreza, a marginalização social, o abandono. O que nos impressionava era a distância enorme, em termos de recursos financeiros, entre 20% de privilegiados e 80% de marginalizados vigente na América Latina.

Passei pouco mais de um ano no COPAL, numa época em que tudo ainda estava para fazer: o curso de línguas, a biblioteca, o centro de documentação sobre o continente latino-americano. Tudo novidade num ambiente costumeiramente centrado em culturas europeias.

Um dos problemas a ser enfrentado pelo COPAL era o espírito de superioridade cultural, cultivado pelos europeus em relação à América Latina, o que tornava difícil um contato em maior profundidade. O português do Brasil, por exemplo, era uma língua fora dos radares belgas. Eu me recordo que, quando alguns de nós, dentro do COPAL, já tínhamos decidido viajar ao Brasil e estávamos interessados em aprender a língua portuguesa, não encontramos ninguém na universidade que estivesse em condições de nos ensinar. Tivemos de recorrer ao Assimil, método de ensino por leituras daquela época.

O colégio funcionava como trampolim entre a Igreja Católica belga e aqueles bispos latino-americanos que eventualmente pediam sacerdotes. Nesse sentido, o homem-chave daquele colégio era um padre belga que já estivera na América Latina, mantinha contatos com bispos latino-americanos e eventualmente recebia pedidos de envio de sacerdotes por parte daqueles bispos. Um belo dia (deve ter sido o início de 1958), esse padre me chamou e disse que o bispo auxiliar da diocese de João Pessoa, Dom Manuel Pereira, solicitava um sacerdote que pudesse ensinar história no seminário daquela cidade, que carecia de professores. Como eu tinha estudado história antiga (latim e grego) na universidade entre 1950 e 1952, pensei: talvez eu possa ajudar no ensino da história. E assim finalmente viajamos, um colega e eu, em 03-09-1958. Embarcamos num avião da KLM (Companhia Aérea Holandesa), que fazia o trajeto Amsterdã-Santiago de Chile, com escalas em Bruxelas, Lisboa e Recife.

Embora não sabendo onde íamos “cair”, não posso dizer que essa viagem foi, para nós, um “pulo no escuro”. Pois, em países do Ocidente, um sacerdote, ao viajar, nunca dá um pulo no escuro, já que participa de uma das corporações internacionais mais coesas do mundo, que é o clero católico. Ele pode contar com acolhimento para onde for. Escrevo isso para explicar que nossa saída da terra natal não constituía uma aventura tão grande. Nós podíamos contar com uma corporação que se estende pelo mundo ocidental inteiro e que cultiva “ad intra” as virtudes pré-capitalistas de fidelidade e confiança. Para conseguir me hospedar em conventos ou casas religiosas, por exemplo, eu nunca tive de apresentar documentos de identidade. Bastava a batina. Uma segunda observação. Entre 1958 e 1960, o mundo estava às vésperas de importantes reviravoltas. Estava se gestando um clima de grandes mudanças, que, em 1962, ia desembocar no Concílio Vaticano II e, em 1968, na revolta dos estudantes em Paris. Mas, ao viajar ao Brasil em 1958, eu não tinha consciência de nada disso.

No Aeroporto dos Guararapes, em Recife, na manhã de 04-09-1958, um padre da Arquidiocese da Paraíba nos aguardava. Com gentileza e trato fino, ele foi a primeira pessoa a nos revelar a capacidade que o brasileiro tem em receber bem quem vem de fora. Então, um carro nos levou direto de Recife ao Seminário Diocesano de João Pessoa. Uma viagem longa, pois diversos trechos da estrada ainda não estavam asfaltados. Já era tarde quando chegamos.

Com apenas um mês e quinze dias no Brasil, eu me tornei professor de História da Igreja no Seminário Maior de João Pessoa, que, naquele tempo, reunia estudantes da Paraíba, do Rio Grande do Norte e de Pernambuco, num número de quase cem. Dei a primeira aula em francês e recordo até o tema: “Saint François d’Assise” (São Francisco de Assis). Os estudantes fingiam entender o que o estrangeiro estava dizendo e até hoje guardo a memória da gentileza extraordinária desses seminaristas diante do professor “improvisado” que vinha de fora. Gentileza misturada com curiosidade. Naquele tempo, pouca gente de fora visitava a Paraíba. De todo modo, esse acolhimento espontâneo me deixou muito à vontade e me ajudou nas primeiras semanas. Até hoje guardo uma memória grata desses estudantes, cujos nomes já se apagaram, desde muito, de minha lembrança.

Aos poucos, arrisquei um português capenga nas aulas e, mais uma vez, pude contar com a compreensão da turma. O bispo veio até me oferecer um volumoso dicionário francês-português, que uso até hoje e que guardo como preciosa memória desses primeiros tempos de gentileza e atenção.

Optei por morar no velho prédio do Convento São Francisco, habitado por frades franciscanos entre o século XVI e o século XIX, quando passou às mãos do clero secular e passou a servir de seminário. Como os quartos estavam ocupados, me indicaram o “poleiro”, lá no andar superior do velho edifício, embaixo das telhas. Não foi um alojamento ideal, mas ganhei uma sala ampla e uma vista linda sobre o bairro. Aí, tive de me acostumar a uma “convivência pacífica” com morcegos. Eu me protegia por meio de uma ampla tela em cima de minha mesa de trabalho e de um mosquiteiro em cima da cama, enquanto os bichinhos passavam os dias dormindo tranquilos, pendurados no alto telhado, e, ao cair da noite, voavam para fora e depois se acomodavam de novo, sem me incomodar.

A morada no próprio prédio do seminário facilitou a convivência com professores e estudantes. Recordo com saudade os bons papos embaixo das mangueiras, depois do almoço, assim como os passeios e longas conversas na praia.

Em 1963, tomei uma decisão que mudou o rumo de minha vida de professor. Na qualidade de “novato”, nas reuniões anuais de planejamento e distribuição de cursos a serem administrados no seminário da Paraíba, eu já estava acostumado a ter de enfrentar um organograma que, além de História da Igreja, comportava as mais variadas matérias, em sua maioria sobre sacramentos. Pois a história, além de não ser considerada uma matéria importante, não preenchia uma agenda completa. Assim, ao longo de meus anos na Paraíba, precisei preparar as mais variadas matérias. Isso foi me cansando e, principalmente, dificultando uma dedicação mais profunda em temas históricos.

Aí tomei uma decisão. Numa reunião de planejamento de matérias, penso que foi no fim de 1963, eu disse mais ou menos o seguinte: “Fui contratado como professor de História. Portanto, doravante só aceito ensinar História”.

Peguei o ônibus e fui para Recife, falar com o arcebispo D. Carlos Coelho. A viagem é relativamente curta, pois João Pessoa fica a uns 120 quilômetros de Recife. O próprio arcebispo me atendeu. Identifiquei-me e disse: “Eu estou disposto, se o senhor aprovar, a ensinar História da Igreja no seminário de Recife”. A resposta imediata de Dom Carlos me surpreendeu: “Efetivamente, precisamos de um professor de História. Seja bem-vindo”.

Assim, por algum tempo, dividi meu tempo entre Recife e João Pessoa: três dias de aulas em Recife e dois em João Pessoa. Eu passava o fim de semana em João Pessoa e, nas segundas-feiras, às cinco horas da manhã, tomava o primeiro ônibus para Recife, voltando na tarde de quarta-feira.

Em 1964, Dom Carlos faleceu e foi substituído por Dom Hélder Câmara. Isso fez com que eu me transferisse definitivamente para Recife. Entre 1968 e 1981, lecionei no Instituto de Teologia de Recife (ITER). Os estudantes vinham pela manhã e saíam ao meio-dia. De tarde não havia aula. Nós professores fomos morar no Palácio do Bispo dos tempos coloniais, na colina de Olinda.

O que era novo no ITER era a reformulação das matérias: no currículo entraram a Sociologia, a História e a Psicologia. O prefeito de estudos entre 1965 e 1970, o padre José Comblin, fez a proposta de tal reprogramação, que foi recebida com entusiasmo. A presença de duas mulheres no professorado era um símbolo da reorientação: a Irmã Ivone Gebara, doutora em Teologia, e a Irmã Maria Emília Ferreira, formada em Psicologia. O padre Humberto Plummen, formado em Sociologia, deu o toque sociológico e eu fiquei com a História. Finalmente, em 1989, o ITER sucumbiu sob os golpes de Dom Cardoso, sucessor de Hélder Câmara. Criou-se o mito de que o ITER teria sido uma sementeira de revolucionários “tipo Cuba”. Essa foi uma ideia construída, uma ideologia.

Como já disse, ensinei, durante aproximadamente trinta anos, a disciplina eclesiástica chamada “História da Igreja” em diversos seminários e institutos de teologia. Com o correr dos anos, essa disciplina mudou de nome e conteúdo. Passou a se chamar “história das igrejas”, “história do cristianismo” e, ultimamente, “história dos cristianismos”, “história das religiões”. O importante, contudo, me parece estar no modo como se abordam essas disciplinas. Pois a história dos diversos cristianismos está inserida na história política, social, econômica e cultural dos movimentos mutantes da humanidade e não pode ser considerada fora dessas relações vinculantes.

Meu modo de ensinar história evoluiu com o tempo. Teço aqui umas considerações acerca de meu modo de ensinar História da Igreja em Recife entre 1964 e 1980.

Os representantes do movimento de Jesus, num determinado momento de seu percurso histórico, cederam diante do apelo do poder e deixaram-se manipular por ele. Esta virada tem lugar e data: Niceia, 325 d.C. Aí se “inventou” a Igreja Católica e se quebrou uma linha de fiel continuidade com o movimento de Jesus. Mais de trezentos bispos cristãos, que representam um movimento ainda muito recentemente perseguido pelo governo romano, são acolhidos, com todas as honrarias, na própria residência de verão do imperador Constantino em Niceia, na Ásia Menor, a uns 200 quilômetros da nova metrópole Constantinopla, que está em plena construção e que desfruta de um clima mais ameno. Constantino sabe o que faz quando recebe esses bispos, pessoas do interior, com tantas honrarias.

O que ele tem na cabeça? Ao que tudo indica, Constantino percebe que a política de seu predecessor Diocleciano, que perseguia implacavelmente os cristãos, fracassou. Ele observa com apreensão o surgimento, em muitos setores do governo, um retrocesso a formas ditatoriais e totalitárias, além de muita corrupção. Então, procura forças vivas, de alto padrão ético, capazes de reanimar a sociedade e corrigir um sistema corroído por falta de ética. É nesse sentido que ele resolve mudar radicalmente a política diante do cristianismo. Em vez de perseguição, opta pelo acolhimento. Constantino recebe os bispos com honrarias protocolares reservadas a senadores. Um dos bispos presentes relata suas impressões com as seguintes palavras: “Alguns (bispos) se sentavam à mesa junto com o Imperador e outros se reclinavam em divãs espalhados dos dois lados. Quem olhava, tinha a impressão de que se tratava de uma imagem do Reino de Cristo, de um sonho, em vez da realidade” (Eusébio de Cesareia, Vita Constantini, 3, 15).

Eis um texto precioso, pois flagra o momento exato em que a Igreja Católica nasce. A coisa mais importante de Niceia e 325 não é o Credo, mas o impacto psicológico causado nos bispos por aquela recepção na residência imperial. Os bispos mudam e se tornam suaves, polidos, civilizados, educados e finos. Capricham na maneira de falar e se comportar, aprendem a arte retórica, controlam a fala e os gestos. Com Constantino, os bispos passam a desfrutar de residências melhores (palácios), meios de transporte e correio rápidos e gratuitos através das “vias romanas”, doações para construção de suas basílicas e igrejas. Mas a principal novidade consiste na aprendizagem das “regras da corte”. Podemos dizer que em Niceia a cúpula da Igreja vira uma “sociedade de corte” (Elias, N., A sociedade de corte, Rio de Janeiro, Zahar, 2001).

Em 1969, estando em Recife, recebi um convite para ensinar por um semestre a disciplina de História da Igreja no Seminário Cristo Rei, mantido pelos padres jesuítas em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Foi uma experiência que me fez conhecer um Brasil bem diferente do nordestino, um Brasil marcado por imigrações alemãs e italianas no século XIX.

Saí de ônibus comum e a viagem durou cinco dias. Pernoitamos em hospedarias ao longo das estradas e tive uma experiência inesquecível do modo como o povo viajava naqueles tempos, com precariedades, privações e imprevisões.

Chego exausto quando a comunidade dos professores do Seminário Cristo Rei, todos padres jesuítas, se prepara para almoçar. O chimarrão quase me queima a boca, mas a acolhida é tão calorosa que logo esqueço as agruras da longa viagem.

Entre meus alunos encontro, com surpresa, o frei dominicano Carlos Alberto Libânio Cristho, o Frei Betto, que está aí “escondido”, aguardando poder viajar para a França, pois em São Paulo é procurado pelos militares por causa de suas pretensas ligações com movimentos “subversivos”. É por causa da presença de Betto, entre meus alunos, que apresento em sala de aula o tema “As perseguições contra os cristãos nos tempos do Império Romano”. E peço que eles procurem na biblioteca informações sobre o assunto.

Que biblioteca! Difícil encontrar no Nordeste coisa parecida. Passei longas horas nela, conferindo dados históricos e anotando tudo em grandes fichas, uma prática que me acompanha desde meus tempos de colégio. Guardo comigo, até hoje, esse material, que não consulto mais, pois o mundo digital passou que nem uma avalanche em cima dele.

Existia um diálogo fecundo entre o Cristo Rei católico e a Casa de Formação da igreja luterana, a pouca distância. São Leopoldo é o berço da colonização luterana no Brasil. Convido um estudante daquela Casa, Martin Dreher, para nos falar sobre vida e doutrina de Martinho Lutero.

Estive no Cristo Rei no tempo da formatação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. A memória é vaga, mas me lembro de ter sido convidado a me encontrar com a diretoria dessa nascente instituição. No ano seguinte, 1970, passei de novo um semestre no Cristo Rei e assim essa experiência, que me enriqueceu muito, terminou.

Ao mesmo tempo que lecionava História da Igreja no ITER, assumi o pastoreio numa periferia de Recife chamada Alto do Pascoal. Aí morei nove anos. A lembrança que tenho do Alto do Pascoal é que a vida do pobre é uma vida de projetos inacabados e esperanças de vida melhor no turbilhão do mundo. Minha amiga artista, a Irmã Adélia de Carvalho (1937-2022), pintou um painel, por ocasião do Congresso da Ameríndia, celebrado em Belo Horizonte no ano 2015, que mostra a emergência dos pobres no turbilhão do mundo.

Da esquerda para a direita: pessoa não identificada, José Aparecido Moreira, Adélia Carvalho e eu. (Foto: acervo pessoal Eduardo Hoornaert )

Ainda guardo na memória a imensa ondulação de casas inacabadas, com telhados de Eternit. Algumas casas ainda de palha de coqueiro, paredes sem reboco, lajes em construção. Ao lado da casa, um monte de tijolos encostados, pedaços de madeira, por vezes algumas barras de ferro, telhas amontoadas. Essa imagem evoca em mim o imenso apelo a uma vida melhor, uma vida de maior prosperidade por parte daquela população. Ainda vejo “Pedro pedreiro”, no fim da tarde, descer do ônibus, sempre segurando algo nas mãos ou embaixo do braço: uma prancha de madeira, uma barrinha de ferro, algum embrulho, algo na mochila. Encostado no muro da casinha de “Pedro pedreiro”, um monte de tijolos, há algumas telhas, madeira, ferro. Parece que estou ouvindo “Pedro pedreiro” murmurar: “vou sentar uma janela, tirar o tabique que fecha a cozinha e sentar uma porta. Vou rebocar as paredes do quarto dos meninos. Talvez venha a bater uma laje, pois a família é grande. Já tenho as barras, falta comprar uns sacos de cimento”.

“Pedro pedreiro” tem fé em Deus. Ao pensar nas crianças, na mulher, na família, ele pensa em Deus. Está convencido que Deus compartilha sua luta: “Deus vai me dar sucesso na vida, Deus vai me ajudar”. O Brasil é um país “inacabado”, um país em construção: eis a memória que eu guardo dos nove anos vividos no Alto do Pascoal. A fragilidade da vida, a luta nunca acabada, o apelo para um futuro melhor. O Brasil é um país em construção permanente, um país de tenacidade e paciência.