10 Novembro 2025

“As tensões entre a China e os Estados Unidos são tão intensas hoje porque, fundamentalmente, a China está tentando substituir a globalização por uma reorganização do mercado mundial centrada na China. Com essa finalidade, ela continua a criar novas infraestruturas por meio das quais as mercadorias e os capitais podem circular pelo mundo todo. Assim, se as contradições da acumulação de capital inicialmente levaram os Estados Unidos a promover a globalização, essas mesmas contradições agora levam a China a questioná-la”. A análise é de Benjamin Bürbaumer, em artigo publicado por Viento Sur, 04-11-2025. A tradução é do Cepat.

Benjamin Bürbaumer é economista e professor na Sciences Po Bordeaux. Especialista em globalização e economia política internacional, é autor de Le Souverain et le Marché (Éditions Amsterdam, 2020) e Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation (La Découverte, 2024).

Eis o artigo.

Todos com Trump. A espetacular mudança de lado no Vale do Silício é um evento significativo na política estadunidense contemporânea. Tradicionalmente próximos ao Partido Democrata, os bilionários do setor digital se alinharam a Donald Trump durante sua posse como presidente dos Estados Unidos em 2025 e, desde então, constituem um dos pilares do bloco governante em Washington.

Essa evolução nos leva diretamente às contradições do capitalismo mundial. É verdade que o apoio do Vale do Silício a Trump também tem raízes internas: com Lina Khan à frente da autoridade antitruste, o governo Biden tentou conter a monopolização digital. (1) Além disso, o Vale do Silício enfrenta um perigo de outra magnitude vindo do outro lado do Oceano Pacífico. Nas últimas duas décadas, a China experimentou um boom tecnológico espetacular. Hoje, os gigantes digitais chineses competem seriamente com seus adversários estadunidenses.

É difícil exagerar o que está em jogo: na verdade, vai além de uma batalha em que multinacionais de ambos os lados do Pacífico tentam ganhar participação de mercado; na realidade, a batalha é travada pelo controle do mercado global como um todo. Para perceber isso, é necessário analisar o capitalismo global contemporâneo. Essa análise nos permite entender a radicalização do Vale do Silício, que apoia uma política americana cada vez mais agressiva, cujos efeitos reverberam pelo mundo todo; basta considerar a política tarifária do presidente Trump.

Examinemos os contornos do componente digital dessa rivalidade EUA-China para compreender melhor a tempestade que sacode a política global.

1. A infraestrutura do capitalismo global

A globalização é geralmente definida como “o aumento da interconexão em escala global” que decorre principalmente do “aumento da movimentação de capital financeiro, bens e serviços”. (2) No entanto, a globalização não é meramente a multiplicação de fluxos, mas também uma dinâmica política. A demonstração desse fato é uma das principais conquistas da pesquisa em economia política internacional: assim, constata-se que a globalização é um processo supervisionado pelos Estados Unidos (3,) que fomentaram a criação de um verdadeiro mercado global, intervindo como o principal bombeiro durante suas crises e controlando as infraestruturas nas quais se baseia.

A menção das infraestruturas requer esclarecimentos: nossa concepção de infraestrutura vai além da definição convencional, que inclui dispositivos como estradas, barragens e redes elétricas. Estas últimas fazem parte das infraestruturas físicas, mas o mercado global também depende de infraestruturas monetárias (que viabilizam os pagamentos), infraestruturas técnicas (normas e regulamentações técnicas), infraestruturas militares (bases militares) e infraestruturas digitais (tecnologias de ponta). Somente quando todas essas infraestruturas estiverem em funcionamento é que a oferta e a demanda poderão se encontrar efetivamente em escala global.

Para compreender o alcance heurístico dessa ampla definição de infraestrutura, convém adicionar o conceito de “poder estrutural”. (4) Como complemento às concepções tradicionais do poder como a capacidade do ator A de ditar diretamente a conduta do ator B, o poder estrutural refere-se à capacidade de um Estado de determinar as condições de participação de outros Estados, empresas e atores nos assuntos globais. Decidir a estrutura de uma interação significa direcionar seu resultado sem intervenção direta. As infraestruturas, em seu sentido mais amplo, incorporam concretamente o poder estrutural. Em outras palavras, o exercício do poder estrutural, na prática, envolve o controle das infraestruturas que outros atores devem usar para realizar transações.

O controle das infraestruturas em que se baseia a globalização é, ao mesmo tempo, garantia de lucros excepcionais e fonte de poder político extraterritorial. Em termos econômicos, “os recursos são extraídos de forma mais eficaz e invisível, ou seja, por meio do cumprimento rotineiro das regras, e não pela coerção”. (5) É a sua natureza tácita que faz dessas infraestruturas um vetor de prosperidade sem precedentes. Ao mesmo tempo, essas infraestruturas oferecem um poder de intervenção singular para aqueles que as controlam.

O conceito de gargalo ajuda a compreender melhor os contornos desse potencial de controle. Refere-se a “pontos que limitam a capacidade de circulação e não podem ser facilmente contornados, se é que podem”. (6) Controlar os gargalos significa controlar a circulação global e os lucros associados. A multiplicação dos fluxos comerciais e financeiros típicos da globalização caminha, portanto, lado a lado com a multiplicação do poder dos guardiões dessas infraestruturas.

Conclui-se que o controle das infraestruturas da economia mundial é uma fonte de poder extraordinário. Quando esse controle é desafiado, surgem conflitos igualmente extraordinários. Durante décadas, o controle da infraestrutura da globalização foi, portanto, um multiplicador de riqueza e poder para os Estados Unidos.

Suas colossais consequências redistributivas e políticas seriam motivo suficiente para estudar a infraestrutura. No entanto, há uma terceira razão: se damos atenção especial à infraestrutura, é também porque, mais do que qualquer disputa internacional pontual, por mais espetacular que seja (um balão chinês sobrevoando os Estados Unidos...), o que distingue os conflitos em torno da infraestrutura é sua natureza duradoura. Uma vez que uma infraestrutura esteja operacional, ela molda permanentemente os fluxos globais. As batalhas pelas infraestruturas, portanto, produzem efeitos persistentes que bloqueiam o campo de possibilidades por um período considerável.

Consequentemente, as atuais batalhas por infraestruturas entre os Estados Unidos e a China são um indicador-chave da intensidade de sua rivalidade. De fato, qualquer potência que aspire a manter ou modificar as relações internacionais a seu favor tem interesse em moldar essas áreas, consideradas técnicas, mas na realidade altamente políticas. Graças aos sistemas de pagamento, aos padrões técnicos, aos canais de monitoramento de rotas marítimas e outros dispositivos, os bens e o capital podem circular pelo mundo. Sem infraestruturas, não há lucros e, sem lucros, não há Estados poderosos.

Este texto confere, assim, às infraestruturas da globalização uma importância estratégica crucial que prenuncia as linhas divisórias do futuro. Uma vez definido claramente o desafio geral das infraestruturas, podemos prosseguir para a análise do desafio que a China representa para a infraestrutura digital da globalização. (7)

2. A ascensão tecnológica espetacular da infraestrutura digital da China

A ambição da China de substituir as infraestruturas dos EUA por alternativas centradas na China não está tão avançada em nenhuma outra área quanto no domínio digital. Para entender que dominar as tecnologias digitais de ponta equivale a controlar uma infraestrutura, é fundamental compreender a forma contemporânea da divisão internacional do trabalho: a cadeia global de valor.

Em resumo, em vez de fabricar um produto do início ao fim em uma única fábrica, como acontecia no fordismo, a produção agora está dispersa por inúmeros países. Por trás da aparente simples reorganização técnica da divisão geográfica do trabalho, escondem-se mudanças significativas nas relações de poder entre o capital dos países desenvolvidos e o capital dos países em desenvolvimento, mas também, de forma mais geral, entre o trabalho e o capital.

Os principais atores das cadeias globais de valor são as empresas líderes. Essas multinacionais, muitas vezes de origem americana e, em menor escala, europeia, supervisionam a fabricação de um bem em uma série de fábricas espalhadas por diferentes países. Cada fábrica fornece um bem intermediário essencial para a montagem do produto final, que ocorre em países onde os custos de mão de obra são baixos.

Essa configuração é altamente lucrativa para os líderes do setor, pois lhes permite reduzir os riscos por meio da diversificação geográfica de suas instalações, diminuir os custos de produção (mão de obra, terra, energia, matérias-primas, regulamentações ambientais) e aumentar a flexibilidade. Todas essas características impulsionam a lucratividade do líder em detrimento de seus numerosos fornecedores e, sobretudo, de seus trabalhadores e trabalhadoras.

Uma vez descrita essa configuração, surge a questão de como as empresas líderes conseguem controlar seus fornecedores para capturar a maior parte dos lucros. A resposta está nas tecnologias-chave. As empresas líderes são geralmente grandes corporações de países desenvolvidos cuja atividade se concentra especialmente na posse das tecnologias-chave necessárias para a operação de toda a cadeia de suprimentos. A tecnologia torna-se, assim, o nó estratégico que viabiliza a produção e, portanto, a exploração e apropriação dos lucros em escala global. O controle das tecnologias de ponta torna-se, pois, um gargalo semelhante ao de outras infraestruturas no mercado global.

Tendo estabelecido como as multinacionais estadunidenses se enriquecem graças às cadeias globais de valor, é necessário agora esclarecer até que ponto essa configuração é ameaçada pela ascensão da China. Se não estamos falando de infraestrutura tecnológica em geral, mas mais especificamente de infraestrutura digital, é porque a tecnologia de ponta atual é a tecnologia digital. Essa tecnologia é atualmente objeto de uma intensa disputa entre a China e os Estados Unidos porque pode alterar o equilíbrio global de poder.

Para entender isso, é necessário observar as longas ondas dos paradigmas tecnoeconômicos. (8) De fato, de uma perspectiva tecnológica, a história do capitalismo corresponde a uma sucessão de tecnologias paradigmáticas que permeiam toda a economia e, assim, geram ganhos de produtividade. Cada uma dessas ondas dura aproximadamente 50 anos. Quando a economia global passa de uma onda para outra, surgem oportunidades excepcionais que podem permitir que países tecnologicamente atrasados deem um grande salto em direção ao progresso. Como o desenvolvimento tecnológico é um processo cumulativo, os países retardatários tendem a sempre ficar atrás dos países pioneiros, pelo menos enquanto permanecem na mesma onda.

Quando uma nova onda começa, a vantagem em habilidades e conhecimentos em engenharia e equipamentos relacionados, acumulada pelos pioneiros durante o paradigma tecnoeconômico anterior, perde grande parte de seu valor. A substituição de uma onda pela seguinte cria, portanto, uma situação bastante incomum. Os retardatários podem então, ao se dedicarem integralmente ao desenvolvimento das tecnologias do novo paradigma, posicionar-se na vanguarda do conhecimento e superar os pioneiros históricos.

A atual transição para a onda digital representa precisamente uma oportunidade desse tipo. A China a aproveitou plenamente com seu plano de desenvolvimento tecnológico nacional, lançado em 2006. Até então, dependia da disposição de multinacionais estrangeiras em compartilhar seus conhecimentos, algo que essas empresas recusavam categoricamente (justamente porque seu controle monopolista das tecnologias lhes permite dominar as cadeias globais de valor). Diante desse fracasso, uma mudança de estratégia se fez necessária. Publicada em 2006, a nova diretriz foi posteriormente confirmada por diversos planos setoriais.

A China contemporânea é um excelente exemplo do desenvolvimento desigual e combinado do capitalismo. De fato, os instrumentos que permitiram à China apropriar-se das tecnologias digitais estão intimamente ligados à sua integração muito específica na globalização como um regime de acumulação intenso e voltado para o exterior. A manufatura voltada para o exterior, em uma economia mundial organizada em torno de cadeias de valor globais, significa que, diariamente, os componentes técnicos mais sofisticados passam por fábricas chinesas, que os montam em produtos acabados.

Ser a fábrica do mundo significa beneficiar-se de inúmeras oportunidades de aprendizado e engenharia reversa. Voltar-se para o exterior também exerce extrema pressão sobre os salários, liberando ainda mais capital para investir na produção industrial. O efeito dessa vasta disponibilidade de capital é amplificado pelas autoridades chinesas, que mantêm um controle significativo sobre uma série de alavancas econômicas, particularmente as financeiras e regulatórias, e praticam uma forma de planejamento. Graças a essas ferramentas, elas conseguem fomentar a aceleração tecnológica.

A mudança de estratégia de 2006 baseia-se nessas características únicas da inserção subordinada da China na globalização: ela as utiliza para dar um salto para frente no domínio digital. O plano de recuperação econômica de 2008-2009 apenas reforçou essa tendência.

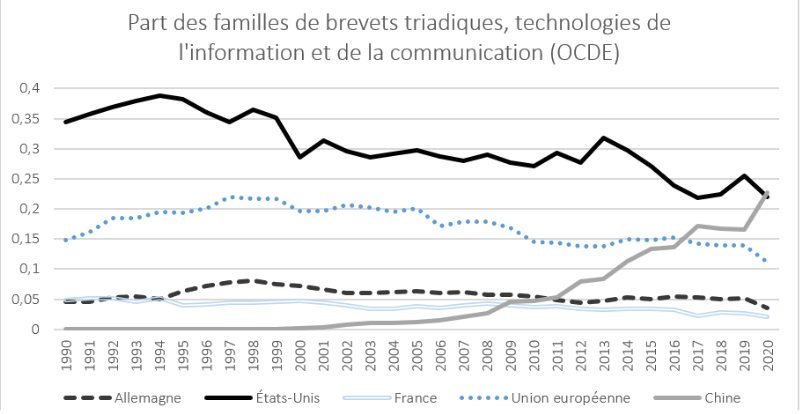

Os efeitos do planejamento da China a favor da inovação podem ser avaliados examinando-se os pedidos de patentes. Especificamente, deve-se considerar os dados sobre famílias de patentes triádicas. Estas se referem ao depósito simultâneo da mesma patente em diversos países, especialmente nos três escritórios de patentes mais importantes — localizados nos Estados Unidos, na União Europeia e no Japão — um fenômeno conhecido como tríade. Uma solicitação triádica indica que o requerente acredita possuir uma novidade de valor global.

O gráfico abaixo mostra que, entre 1995 e 2006, a participação da China nos pedidos globais de patentes triádicas na área de tecnologias da informação e comunicação permaneceu praticamente inalterada. Durante esse período, a China era inexistente em termos tecnológicos. Em seguida, iniciou-se uma ascensão notável, saltando de 1% para 23% em 2020. Nesse período, a China não apenas dobrou a participação dos países da União Europeia, como os dados mais recentes disponíveis indicam que ultrapassou até mesmo os Estados Unidos.

Fonte: REVÉS

Esse boom tecnológico não só permitirá que as empresas chinesas se posicionem na vanguarda de diversas cadeias de valor em um futuro próximo — e, assim, concorram diretamente com os lucros das multinacionais estadunidenses (e europeias) —, como também lhes possibilitará influenciar decisivamente a infraestrutura digital da economia global. Em outras palavras, a capacidade da China de ditar as regras do jogo está aumentando, aproximando-a do objetivo de um capitalismo global centrado na China.

Contudo, as informações constantes no gráfico não devem ser superestimadas. Nem todas as famílias de patentes triádicas são iguais. Os Estados Unidos, por exemplo, ainda detêm uma vantagem significativa em inteligência artificial generativa e, sobretudo, seus gigantes digitais pretendem exercer toda a sua influência para preservar a superioridade tecnológica estadunidense. (9) Não obstante, a posição dominante da tecnologia estadunidense, que durante décadas foi totalmente incontestável, está agora seriamente ameaçada. Isso ajuda a compreender melhor o apoio de uma parte significativa do Vale do Silício às políticas mais agressivas de Trump.

Essa interpretação em termos de ondas tecnoeconômicas também ajuda a entender por que os Estados Unidos estão impondo sanções cada vez mais abrangentes ao setor digital chinês. A batalha dos semicondutores visa precisamente privar a China dos componentes essenciais para as inovações de ponta e, dessa forma, confinando-a a uma posição de atraso tecnológico.

Ofuscada pela ruidosa guerra comercial, a batalha mais discreta dos chips — e a resposta da China por meio de restrições à exportação de materiais estratégicos — concentra os verdadeiros desafios. Porque, por meio dela, o objetivo não é mais simplesmente transformar a circulação de mercadorias, mas controlar a própria capacidade de produção. A ambição americana de supervisionar o capitalismo global também implica um desejo de determinar o nível de atraso que a China deve manter em relação à fronteira tecnológica.

3. Da acumulação ao conflito interimperialista

Se a análise das infraestruturas do mercado global nos permita compreender a profundidade e a durabilidade do conflito entre a China e os Estados Unidos, a configuração do campo de batalha não explica a razão fundamental do conflito. Para esclarecer este último ponto, diversas contribuições de vários pesquisadores enfatizam a ascensão ao poder de líderes mais agressivos. A explicação para o conflito sino-americano residiria, portanto, na ascensão ao poder do primeiro Trump em 2016 (10), do lado americano, ou na ascensão ao poder do presidente Xi Jinping em 2013 (11), do lado chinês, ou mesmo em ambos os casos simultaneamente. (12)

No entanto, essas explicações baseadas nas características dos líderes não levam em conta o fato de que as tensões entre a China e os Estados Unidos se intensificaram a partir dos anos 2000. Levar esse fato em consideração leva à adoção de uma explicação baseada em uma abordagem da economia política internacional. Dessa perspectiva, emerge uma ideia central simples: o capitalismo mina a globalização. O paradoxo da ascensão da China reside no fato de que, ao se tornar capitalista, ela foi forçada a minar o próprio processo que possibilitou sua ascensão, ou seja, a globalização. Consequentemente, aspira a substituir a globalização por um mercado mundial centrado na China. Essa ambição a coloca diretamente no caminho do confronto com os Estados Unidos.

É, portanto, o processo contraditório de acumulação de capital que enfraquece o controle americano sobre a economia global. Para se convencer disso, basta revisar as principais etapas da formação do mercado mundial. Seu ponto de partida reside nos Estados Unidos da década de 1970, onde as empresas sofreram uma grave crise de queda nas taxas de lucro. Para reanimar seus negócios, algumas delas — o capital transnacional estadunidense, personificado pelas multinacionais — flertaram com a ideia de expandir suas operações para além das fronteiras nacionais.

Desesperado para encontrar uma saída para a crise, encurralado pelo desemprego, pela intensificação da luta de classes e por outras formas de protesto, o Estado americano colocou em prática o desejo mais acalentado pelo capital transnacional estadunidense: a criação de um verdadeiro mercado global. Assumiu o papel de principal supervisor de uma globalização em construção.

Ao mesmo tempo, a China atravessava um período de grave turbulência econômica que abriu caminho para a transformação capitalista do país. De fato, a ala liberal do Partido Comunista Chinês aproveitou a oportunidade para chegar ao poder. Um dos principais componentes dessa mudança radical foi a abertura da economia para o resto do mundo. Dessa forma, a China integrou-se ao processo de globalização em curso, ocupando uma posição subordinada.

Percebendo o potencial lucrativo, as multinacionais estadunidenses reconheceram imediatamente os lucros de uma força de trabalho barata, numerosa, educada e saudável. Ao longo dos anos, uma parcela crescente dos lucros das grandes empresas americanas passou a vir do exterior, especialmente da China. A integração da China à globalização foi, portanto, resultado de uma aliança improvável entre comunistas chineses e capitalistas estadunidenses.

Contudo, esse alinhamento mascarava motivações divergentes. Para a China, a participação na globalização baseava-se na ambição de acelerar o desenvolvimento nacional. Para os Estados Unidos, essa participação refletia o desejo de escapar de uma crise estrutural apropriando-se de lucros no exterior. Portanto, os dirigentes estadunidenses não eram favoráveis a qualquer tipo de participação chinesa na globalização.

Estavam dispostos a conceder-lhe um papel subordinado. Se a China ousasse desviar-se desse caminho, não só a estabilidade do capitalismo nos Estados Unidos seria afetada, como esses mesmos dirigentes poderiam ser forçados a rever sua posição em relação à China e, de forma mais geral, sua política internacional. Essas expectativas divergentes sobre o lugar preciso que a China deveria ocupar na globalização estão ressurgindo com as tensões atuais.

Inicialmente, porém, todos pareciam se beneficiar. A década de 1990, especialmente, parece ter sido um período de harmonia transpacífica. O crescimento disparou na China e o mundo inteiro ficou fascinado com os produtos baratos aí fabricados. Do outro lado do Pacífico, as multinacionais apresentavam resultados muito satisfatórios e podiam oferecer à população estadunidense, sobrecarregada por anos de crescente desigualdade, bens de consumo acessíveis.

Contudo, por trás dessa situação aparentemente vantajosa para todos, já se acumulavam contradições. A mais conhecida, embora não a única, dizia respeito ao comércio internacional (e as ações do segundo mandato de Trump indicam que ela ainda não foi resolvida). À medida que os Estados Unidos registravam déficits comerciais cada vez mais significativos com a China, surgiram vozes denunciando a manipulação da taxa de câmbio da moeda chinesa. Ao mesmo tempo, a China realizava uma melhoria espetacular em sua produção industrial, a ponto de competir com os produtores estadunidenses. Estes, por sua vez, responderam acusando as empresas chinesas de roubo de tecnologia.

Sem entrar no mérito dessa controvérsia específica, é verdade que, fundamentalmente, sua participação na globalização sob a égide do Estado fornece à China as ferramentas para deixar de ser uma mera fornecedora de multinacionais americanas e se tornar uma concorrente, até mesmo uma precursora. Entorpecidas durante os anos de lua de mel, as expectativas divergentes sobre o lugar da China na globalização surgiram na década de 2000.

Essas tensões se intensificaram após a crise de 2007-2008. Para escapar dela, a China lançou um plano de recuperação, cujo efeito foi reforçar a superacumulação. A liberação do excedente de mercadorias no mercado mundial e a busca por investimentos lucrativos no exterior ofereceram algum alívio. Em outras palavras, a China buscou superar a crise por meio da abertura ao mercado externo. Ao fazer isso, as empresas chinesas invadiram ainda mais o território das multinacionais estadunidenses. Acostumadas ao luxo de sua posição dominante no mercado mundial, estas não receberam bem os novos concorrentes. Após trinta anos de globalização, a tensão está se espalhando até mesmo entre os grandes vencedores desse processo.

Afirmamos anteriormente que o paradoxo da China é que, ao se tornar capitalista, ela minou a globalização. As tensões com o capital transnacional dos EUA são um exemplo disso, mas o que está em jogo é mais profundo do que a participação de mercado que as multinacionais americanas temem perder. Para que sua aposta no desenvolvimento capitalista acelerado dentro da estrutura da competição global seja bem-sucedida, as autoridades chinesas não podem se contentar em simplesmente jogar o jogo estadunidense; elas precisam criar o seu próprio jogo. De fato, as infraestruturas que estruturam a globalização não são neutras. Embora permitam que qualquer empresa que deseje participar e lucrar com elas, permanecem tendenciosas em favor das empresas estadunidenses.

As tensões entre a China e os Estados Unidos são tão intensas hoje porque, fundamentalmente, a China está tentando substituir a globalização por uma reorganização do mercado mundial centrada na China. Com essa finalidade, ela continua a criar novas infraestruturas por meio das quais as mercadorias e os capitais podem circular pelo mundo todo. Assim, se as contradições da acumulação de capital inicialmente levaram os Estados Unidos a promover a globalização, essas mesmas contradições agora levam a China a questioná-la.

Claramente incapaz de conter a ascensão tecnológica da China, o Partido Democrata frustrou as expectativas de uma parcela substancial do capital estadunidense, especialmente no Vale do Silício, que se voltou para a perspectiva mais agressiva de Trump. Após a mudança de alinhamento político, o capital americano no setor digital continua a perseguir o mesmo objetivo. A necessidade estrutural de acumulação constitui, assim, a raiz profunda de um mundo cada vez mais abalado pelas tensões entre as grandes potências. Nesse sentido, o imperialismo é um fenômeno plenamente contemporâneo.

Notas

1. Benjamin Braun e Cédric Durand, “America’s Braudelian Autumn”. Deve-se notar que o Vale do Silício não é, no entanto, politicamente homogêneo. Ver Olivier Alexandre (2025), “Beaucoup de figures de la Silicon Valley ont vu l’élection de Donald Trump comme une opportunité”, Le Monde, 24-03-2025.

2. Paul Krugman, Maurice Obstfeld e Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy, Harlow, Pearson, 2018.

3. Sam Gindin e Leo Panitch (2013), The Making of Global Capitalism: The Political Economy Of American Empire, Londres, Verso Books.

4. Susan Strange (1993), States And Markets, Londres, Pinter.

5. Herman Mark Schwartz (2019), “American Hegemony: Intellectual Property Rights, Dollar Centrality, and Infrastructural Power”, Review of International Political Economy 26, 3, p. 496.

6. Jean-Paul Rodrigue (2004), “Straits, Passages and Chokepoints: A Maritime Geostrategy of Petroleum Distribution”, Cahiers de géographie du Québec, p. 357-374, p. 359.

7. Para uma análise mais abrangente das disputas de infraestrutura entre a China e os Estados Unidos, nas quais os Estados Unidos detêm uma posição favorável, ver Benjamin Bürbaumer. (2024), Chine/États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation, París, La Découverte.

8. Chris Freeman e Francisco Louçã (2001), As Time Goes by: From the Industrial Revolutions to the Information Revolution, Oxford, Oxford University Press; Ernest Mandel (1995), Long Waves of Capitalist Development: A Marxist Interpretation, Londres, Verso; Cecilia Rikap e Bengt-Åke Lundvall (2021), The Digital Innovation Race, Londres, Palgrave.

9. AI Index Report (2025), Artificial Intelligence Index Report 2025, Stanford, Stanford University.

10. Robert Boyer (2020), Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, París, La Découverte.

11. Joseph S. Nye (2023), Soft Power and Great-Power Competition: Shifting Sands in the Balance of Power Between the United States and China, Springer.

12. Graham Allison (2019), Vers la guerre: L’Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide? París: Odile Jacob.

Leia mais

- "Tanto Trump quanto Xi saem vitoriosos. A China demonstrou sua capacidade de enfrentar os EUA". Entrevista com Wu Xinbo, conselheiro do Ministério das Relações Exteriores da China

- Trump anuncia um acordo com Xi para reduzir as tarifas sobre a China em troca da compra de soja dos EUA e da suspensão das restrições aos elementos de terras raras

- A emergência da China e a reorganização do mundo. Entrevista especial com Luiz Carlos Bresser-Pereira

- Como os super ricos moldam a economia e as sociedades. Artigo de Elaine Coburn

- Rumo à oligarquia dos bilionários

- O papel dos semicondutores no confronto entre EUA e China

- Guerra dos chips: por que os semicondutores bloqueiam a relação entre Estados Unidos e China

- Semicondutores: a era digital em disputa. Artigo de Vijay Prashad

- Semicondutores: a nova guerra global

- Guerra dos Chips: Washington deterá Pequim?

- “A falta de microchips é a ponta do iceberg do que nos aguarda”. Entrevista com Alicia Valero

- O governo da China “compra” engenheiros na Ásia para turbinar fábricas locais de microchips

- O Brasil na “guerra dos semicondutores”

- EUA-China: um espelho para as principais questões em jogo

- O singular paradoxo do renascimento chinês

- Todos os países querem fábricas de chips... mas apenas a China controla suas “terras raras”

- O governo da China “compra” engenheiros na Ásia para turbinar fábricas locais de microchips

- China, nova potência mundial – Contradições e lógicas que vêm transformando o país. Revista IHU On-line. Edição 528

- China: a nova potência mundial? Revista IHU On-line. Edição 104

- O xadrez da China na guerra dos chips

- DeepSeek e a Transformação da Inteligência Artificial. Artigo de Lucia Santaella, Fabiana Raulino e Kalynka Cruz

- DeepSeek, Nvidia e a corrida pela IA que está moldando o futuro