Para o historiador, o estado de crises que vivemos tensiona a um ‘Novo Contrato Social’ baseado em economia verde, seguridade social universal e cooperação internacional

Não é de hoje que vislumbramos que ‘um outro mundo é possível’. Contudo, tanto no Brasil quanto no mundo, experiências mais progressistas parecem ter sido insuficientes para imaginar e construir esse ‘outro mundo’. “A esquerda deveria ter ousado mais nas reformas sociais, sim, mas sempre dentro do horizonte da democracia. Este foi seu grande erro, que gerou 2013. Seu segundo erro foi a repressão violenta e a deslegitimação das Jornadas de 2013. Por fim, seu discurso radical, essa falsa suposição de dicotomia entre ‘democracia burguesa’ e ‘ditadura do proletariado’”, analisa o historiador Bruno Müller, a partir da experiência brasileira. Segundo ele, a resposta foi o avanço de um neoliberalismo. “Neoliberal é aquele que quer restaurar o liberalismo clássico, e por isso defende aquele pacote já conhecido de Estado mínimo, desregulamentações, privatizações etc.”, detalha.

Na entrevista a seguir, concedida por e-mail à IHU On-Line, Müller observa que esse avanço gerou uma crise do contrato social. Agora, no contexto da pandemia, o estado de crise recrudesce e a concepção de novo mundo é urgente. “O neoliberalismo, que é tanto causa quanto consequência da crise do contrato social, deve sair bem desacreditado desta pandemia”, observa. “A globalização e a nova economia estão nos desafiando a ir além do New Deal”, acrescenta. Por isso, defende: “a nova economia pode ser também uma grande oportunidade para a humanidade, se tivermos sabedoria, e lideranças visionárias capazes de implantar um Novo Contrato Social que reforme as instituições políticas, regule a economia, implante reformas sociais e incentive valores democráticos, de direitos humanos, direitos sociais, solidariedade e cooperação internacional”.

Assim, Müller enfatiza que o mundo é outro, que até podemos nos basear na história que originou o velho contrato social, mas é preciso ter clareza de que agora também somos pressionados por problemas como as crises ambientais e migratórias. “Eu vejo um Novo Contrato Social com o seguinte tripé: economia verde, seguridade social universal e cooperação internacional”, defende. E provoca: “temos de ter uma visão ao mesmo tempo mais generosa da humanidade, para criar uma solidariedade universal, e mais humilde, para que paremos de explorar os animais e a natureza”.

Bruno Müller (Foto: Foto: Arquivo pessoal)

Bruno Frederico Müller é doutor em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, escritor e tradutor. Possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense - UFF. Tem experiência nas áreas de História e Relações Internacionais, com ênfase em História Contemporânea, História das Relações Internacionais e Teoria das Relações Internacionais.

IHU On-Line – Vivemos um estado de crises? Por que e como elas se originam?

Bruno Müller – Minha hipótese é que vivemos, no mundo, uma crise do contrato social. Um contrato social são as normas que regem a sociedade, com o objetivo de garantir a paz e a prosperidade. Esse contrato social foi se alargando ao longo das eras para incluir outros princípios: as liberdades, os direitos sociais. Ele rege a organização política, o funcionamento da economia, as regras de convivência e as punições para quem as quebra, e expressa os valores morais dominantes.

No passado talvez fosse difícil visualizar o contrato social das sociedades, pois ele era geralmente composto de normas não escritas, e pelo menos parte delas estava sujeita ao arbítrio de autocratas. Na Modernidade, porém, podemos dizer que as constituições e as leis são o registro do contrato social de uma dita sociedade. Como cada país independente tem sua própria Constituição e suas leis, pode-se dizer que o contrato social em cada uma delas é independente das outras, mas este não é o caso.

Em cada era histórica, em cada sistema integrado de Estados, existe uma série de normas, ordenações e valores compartilhados pelos costumes, pelo conhecimento disponível e pelos tratados internacionais. Cada uma dessas eras e sistemas compartilhava um contrato social. Na atualidade, num mundo globalizado onde a maioria dos Estados está, mesmo que precariamente em alguns casos, integrado a um único sistema internacional, podemos dizer que a maioria dos países compartilha um contrato social definido por uma economia capitalista com diferentes graus de regulação e intervenção estatal; adesão maior ou menor a valores de direitos humanos, individuais e sociais; uma organização política através da democracia representativa.

Este contrato social eu denomino de New Deal, em referência ao programa de reconstrução dos Estados Unidos durante a Grande Depressão de 1929. O New Deal traçou as primeiras linhas que resultaram nas normas acima, e foi gradualmente se expandindo pelo mundo, a princípio, através da regulação econômica, pois persistiam ditaduras que seguiram e seguem o modelo econômico do New Deal.

Entretanto, ao longo das décadas, a tendência de democratização das sociedades e adesão aos valores dos direitos humanos mostra o enraizamento do New Deal também nas outras esferas. O New Deal é importante porque foi a maior mudança econômica e política desde as Revoluções do século XVIII. Ele surge da crise do liberalismo clássico e resulta na ruptura com o mesmo, criando o que eu chamo de democracias sociais, que substituíram as democracias liberais. Agora, o contrato social do New Deal está em crise, por diversos motivos.

O fascismo clássico surgiu durante a crise do contrato social liberal. O historiador Robert Paxton destaca que democracias recentes são as mais vulneráveis ao fascismo, e isso é verdade também nos tempos atuais. O Brasil, sem nunca ter sido uma democracia plena, e após 21 anos de ditadura militar, pode ser considerado uma democracia recente. O mesmo vale para os países da Europa do Leste, muitos dos quais nunca tiveram uma democracia, e viveram sob o autoritarismo socialista desde 1945. Democratizados após o colapso da União Soviética, alguns chegaram a ser considerados democracias-modelo, como a República Tcheca e a Polônia, mas agora o fascismo e a extrema direita avançam na região, e já controlam vários governos.

Mas também países que podem ser considerados democracias consolidadas têm visto o mesmo avanço do fascismo e da extrema direita – os Estados Unidos, uma democracia plena desde 1964, quando se deu o fim da segregação racial; a Itália, que, embora seja o berço do fascismo, tem sido uma democracia ininterrupta desde 1945; a Índia, uma democracia desde a independência, em 1947.

O que está acontecendo? Eu sustento que além das questões internas que favorecem o surgimento de movimentos extremistas, existem fatores sistêmicos, crises globais, que estão dando impulso extra ao extremismo, mesmo onde não se esperaria. Isso se dá porque o contrato social vigente não tem respostas para os novos desafios globais, e por uma transformação econômica que está corroendo a coesão social, porque está sendo manejada da forma errada.

Diante deste cenário, a pandemia do coronavírus acaba agravando a crise, mas também acelerando-a, possibilitando uma resolução mais rápida, devido à depressão econômica, pobreza e crises sociais e políticas que deve gerar. O neoliberalismo, que é tanto causa quanto consequência da crise do contrato social, deve sair bem desacreditado desta pandemia, mesmo entre as forças da direita, favorecendo a busca por soluções mais efetivas.

A transição do Antigo Regime para as democracias liberais foi uma crise do contrato social. A economia, a organização política e os valores da sociedade não mais se adequavam às leis do Antigo Regime e seus guardiães. Em muitos lugares a transição se deu pela força, notadamente nas Revoluções Americana e Francesa. Mas no Reino Unido, por exemplo, a transição foi relativamente pacífica.

Embora as duas Grandes Guerras e a Grande Depressão sejam fenômenos bastante estudados, não se dá a eles a mesma singularidade que se dá às Revoluções do século XVIII. Isso, provavelmente, porque não houve uma mudança de sistema econômico, exceto naqueles países que passaram por revoluções ou ocupações socialistas.

Acontece que os fenômenos acima citados são justamente resultantes da crise do liberalismo clássico e das democracias liberais. Passado o período de otimismo da Belle Époque, o Estado liberal entrou em crise, por vários motivos: havia a ascensão política do socialismo, dos sindicatos e da esquerda de modo geral e o desafio do nacionalismo, que diferente do que aconteceu nas Revoluções de 1848, não mais se harmonizava com o liberalismo.

Esse foi o cenário que criou a Primeira Guerra Mundial, e depois dela a economia desregulada começou a mostrar seus limites, que ficaram claros na Grande Depressão. Costuma-se dizer que a Segunda Guerra Mundial foi o embate de dois totalitarismos – nazismo e socialismo – contra o liberalismo. Mas na verdade, quando a Guerra começou, o liberalismo clássico já havia sido abandonado por diferentes formas de intervenção do Estado na economia. Poderia ser num contexto democrático, como nos Estados Unidos, ou autoritário, como no Brasil, e veio acompanhado por políticas mais ou menos ambiciosas de reforma social – direitos trabalhistas, previdência e seguridade social, serviços públicos.

Isso, pelo entendimento de que, num contexto como o da Grande Depressão, recuperar a economia implica colocar as pessoas para trabalhar e movimentar a economia. E se você tem um contingente muito grande de trabalhadores pobres e famintos, isso afeta a produtividade da sociedade. O fato é que as democracias que lutaram com os Aliados na Segunda Guerra Mundial não eram mais Estados liberais clássicos, e nem voltariam a sê-lo depois da vitória. Houve, assim, uma mudança na economia, na política e nos valores da sociedade.

Eu chamo esse novo contrato social de New Deal porque ele foi pioneiro e serviu de modelo para outros, mas não foi o mais ambicioso. O presidente americano que o implantou, Franklin Delano Roosevelt, em 1941, no Discurso do Estado da União, ocasião muito importante na política americana, em que o presidente se endereça diretamente ao Congresso, fez o famoso Discurso das Quatro Liberdades, onde declarou que as metas da democracia, para deter a ameaça do autoritarismo, eram assegurar quatro liberdades: liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade contra a necessidade e liberdade contra o medo.

Foi um discurso diretamente inspirado pelos eventos da Segunda Guerra Mundial, feito antes do ataque japonês a Pearl Harbor, que levou os Estados Unidos a entrarem no conflito. Roosevelt entendeu que o liberalismo clássico não era suficiente para conter uma depressão econômica que gerava pobreza, desemprego, exclusão social e que alimenta inquietações sociais que podem levar ao autoritarismo. E defendeu uma plataforma de reformas não só econômicas, mas sociais, em que o Estado assumia um papel ativo na promoção da prosperidade econômica para todos e garantia das liberdades. A liberdade contra a necessidade, por exemplo, é o que nós chamamos de “liberdade positiva”: uma liberdade que é promovida pela atuação direta do Estado na sociedade, e não pela sua não intervenção na sociedade, que é a liberdade negativa, a única em que os liberais acreditam.

O plano de Roosevelt, claro, seria implantar nos Estados Unidos algo que nós hoje chamamos de social-democracia. Mas sua morte deixou o plano pela metade, e com o fim da Guerra a prioridade de seus sucessores passou a ser o combate ao comunismo, embora Lyndon Johnson também tenha implantado reformas importantes, acabando com a segregação racial e o seu projeto da Grande Sociedade, que visava acabar com a pobreza no país. Mas de modo geral o New Deal ficou incompleto. Diga-se, aliás, que se nós buscarmos a raiz do debate político americano contemporâneo, seu marco divisor é o New Deal, a direita querendo desmantelá-lo, a esquerda querendo aprofundá-lo. Hoje, mais do que nunca, com a influência de Bernie Sanders e uma nova geração de democratas progressistas, como Alexandria Ocasio-Cortez, o New Deal é referência, até para nomear os seus planos: um Green New Deal para o meio ambiente (com provisões para uma transição para uma economia verde que garanta também inclusão social) e um New New Deal, ou seja, uma segunda versão do New Deal, para a economia e a sociedade.

De todo modo, dentre as grandes economias do mundo, os Estados Unidos foram o único Estado que reteve algumas características do Estado liberal. A Europa seguiu o caminho da social-democracia, os países periféricos seguiram o caminho do nacional-desenvolvimentismo, em formatos democrático ou autoritário. É por isso que eu digo que o liberalismo de verdade morreu entre 1929 e 1945. Pequenos Estados liberais, como Hong Kong, Singapura, Taiwan, são exceções que confirmam a regra, em vez de modelos a serem seguidos, como querem nos convencer os neoliberais.

Hoje nós vivemos crises na economia, na política e nos valores, mas temos também dois desafios que outras gerações não enfrentaram: a crise ambiental e a crise migratória, ambas necessitando de coordenação não só do Estado, mas entre Estados, para que a sociedade possa retornar a um estado de equilíbrio, de paz e prosperidade, e possa atender às demandas sociais legítimas da sociedade. Então, fica claro que o modelo do New Deal, mesmo onde foi implantado com mais sucesso, que foi o caso da Europa, não é mais suficiente. Além disso, temos a influência perniciosa dos neoliberais, que não vem de hoje, mas basicamente desde o dia em que o liberalismo clássico morreu.

IHU On-Line – O que você define como neoliberalismo? De que forma ele contribui para a crise do contrato social?

Bruno Müller – Quero ser bem rigoroso na definição de neoliberalismo. Os liberais detestam este conceito porque o consideram um termo pejorativo criado pela esquerda, mas é possível defini-lo. O primeiro a usar o termo “neoliberal” foi Milton Friedman, no início de sua carreira, e esse neoliberalismo seria equivalente ao que hoje nós chamamos de social-liberalismo, ou seja, um liberalismo que admite a ação do Estado na promoção de medidas sociais. Mas depois ele abandonou o termo, porque suas visões mudaram, e ele passou a se definir como um liberal clássico.

Acontece que, para a ciência social, é um problema relevante que um modelo de liberalismo que já havia sido refutado na teoria e na prática ressurgisse. Daí o emprego do termo “neoliberal”, assim como também existe “neonazista”. Nenhum neonazista irá identificar-se como tal, e seu credo, ao menos superficialmente, pode ser idêntico ao dos nazistas clássicos, mas o ressurgimento do fenômeno tem algo de farsesco e anacrônico, e implica diferenças que devem ser demarcadas, estudadas, compreendidas, o que exige um conceito específico. O mesmo se dá com o neoliberalismo.

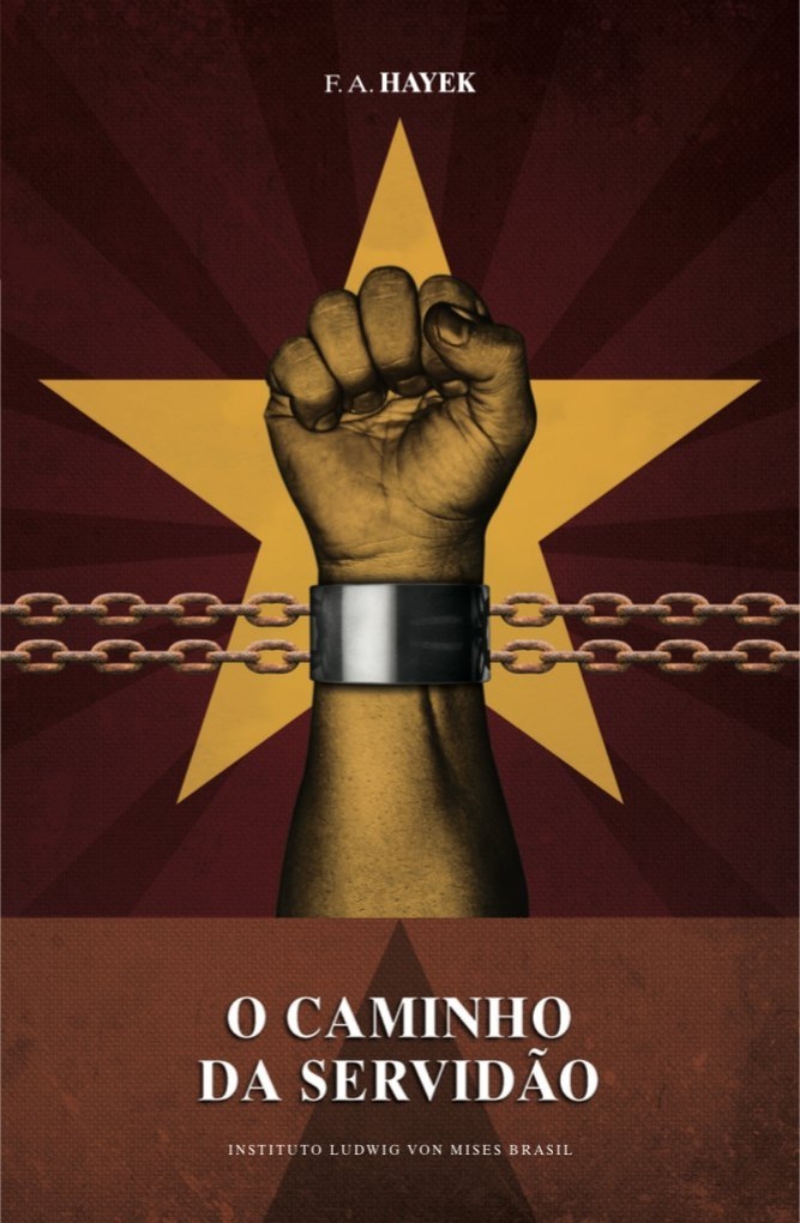

Nem todo liberal é neoliberal, existem outras formas de liberalismo. O que eu chamo de neoliberal é aquele que quer restaurar o liberalismo clássico, e por isso defende aquele pacote já conhecido de Estado mínimo, desregulamentações, privatizações etc. Seus principais mentores são Ludwig von Mises e Friedrich August von Hayek, da Escola Austríaca, e Milton Friedman, da Escola de Chicago. O marco de origem do neoliberalismo é o livro O Caminho da Servidão, de Hayek, publicado em 1944. Sua data de publicação e seu conteúdo reforçam a tese de que o liberalismo clássico estava morto. Muitos leitores enganam-se achando que o livro é uma defesa do liberalismo contra o socialismo. Não, ele é uma defesa do liberalismo contra a social-democracia.

A tese central do livro pode ser assim resumida: “Se não restaurarmos o liberalismo clássico e abandonarmos a social-democracia, o resultado inevitável será o socialismo e o totalitarismo”. Para Hayek, a social-democracia era “o caminho da servidão”, sendo esta última o socialismo. A tese de seu livro está no título, e ainda assim ele é, propositadamente ou não, mal interpretado e tido como uma obra ainda atual, quando na verdade apresenta uma tese claramente refutada pela história. Nenhuma social-democracia descambou para o socialismo autoritário. Todas se encontram entre as sociedades mais livres do mundo, inclusive em indicadores de liberdade econômica.

O Caminho da Servidão

Há uma diferença, porém, entre o neoliberalismo e o liberalismo clássico: seu desdém pela democracia, mal-entendida como ditadura da maioria eternamente sob ameaça de ser usurpada por demagogos – a crítica clássica de Platão e Aristóteles, antes de todo o conjunto de teorias e desenhos institucionais criados para impedir que a democracia desandasse em tirania, e que nós conhecemos como democracia representativa. A democracia representativa hoje também está em crise, e exposta à usurpação de tiranos, porque em momentos de crise o sistema político sempre será posto em xeque. E, ironicamente, desde os anos 1970, os neoliberais, com seu desprezo pela democracia, que representa sua ênfase distorcida no liberalismo econômico, em detrimento do liberalismo político, têm sido agentes privilegiados de desestabilização das democracias.

Ao minar a democracia representativa e forçar reformas econômicas que aumentam a insegurança, cortam direitos e ampliam as desigualdades, o neoliberalismo tem contribuído diretamente para a crise do contrato social. Seu desejo é um retorno ao contrato social do século XIX, uma Restauração, como aquela que os Estados conservadores da Europa tentaram após a derrota de Napoleão. Mas eu não acredito que tal Restauração seja mais estável e mais bem-sucedida em deter as demandas de mudança social do que foi a Restauração do século XIX. Assim que aparecer uma alternativa factível, e um grupo político ou liderança capaz de implantá-la, o neoliberalismo terá o mesmo destino dos restauradores do Antigo Regime e dos liberais clássicos.

IHU On-Line – Como tais crises despontam no cenário brasileiro?

Bruno Müller – Vivemos uma crise global que pegou o Brasil no meio de uma crise nacional. O Brasil, claro, estava dentro do paradigma do New Deal desde a Era Vargas, em versões autoritárias ou na República de 1945 a 1964, que não era uma democracia plena, e por isso eu a defino como uma oligarquia competitiva. Foi João Goulart o presidente que propôs transformar o Brasil numa democracia plena. O golpe de 1964 foi dado contra a instauração da democracia, o anticomunismo foi apenas o pretexto.

Vinte e um anos de ditadura ajudaram a forjar uma cultura democrática tanto na esquerda quanto na direita, e por isso foi possível uma transição negociada e a Constituição Federal de 1988. A ambição da Constituição de 88 era fazer a transição para a democracia social plena. Mas fracassamos. Os políticos fracassaram, porque sem as forças oligárquicas, os latifundiários, um empresariado com uma mentalidade profundamente reacionária, não se governa o Brasil. Então, os poucos avanços sociais que tivemos se deram à custa de muita corrupção. A sociedade brasileira começou a se sentir enganada, desprezada. E quando isso acontece, a sociedade, cedo ou tarde, se rebela.

A primeira rebelião foi pela concretização da democracia social, aconteceu em 2013: diversas pautas foram apresentadas, mas a que unificava quase todos foi o famoso slogan “Queremos saúde e educação padrão Fifa”. As pessoas queriam viver com dignidade. Mas infelizmente estava no poder um governo de esquerda de visão estreita, limitada por dois fatores: a eleição de 2014 e a sua própria hegemonia no seu campo político. Então ele teve que criar o espantalho de que 2013 foi um movimento golpista.

Até o surgimento dos Black Blocs no Brasil, naquele momento, é sintomático. Eram grupos de afinidade, de ideologia anarquista, que faziam a proteção dos manifestantes pacíficos e destruíam símbolos do poder político e do capitalismo. Foram totalmente descaracterizados pela imprensa como “vândalos”, e deixamos de entender por que eles estavam ali: porque desde 1992, quando o presidente Collor foi deposto, passaram 21 anos de manifestações pacíficas e greves, sem conquistas substanciais para trabalhadores, a classe média, a sociedade em geral, sem reformas sociais urgentes que tornassem o Brasil um país mais justo e menos desigual. Depois de pedir educadamente por 21 anos, e ser ignorada ou reprimida, uma parte da sociedade se radicalizou.

Vimos o mesmo acontecer no Chile em 2019: manifestações com depredações, ataques a igrejas, derrubadas de monumentos, mas que finalmente conseguiram o que a maioria do povo chileno queria: uma nova Constituição, para derrubar a vigente, instituída pelo ditador Augusto Pinochet, sob influência dos neoliberais, com direitos sociais muito limitados, uma previdência que condena à pobreza na velhice e um sistema de saúde inteiramente privado. E os chilenos conseguiram isso mesmo com um governo de direita mas que, por fraqueza ou por visão, entendeu o recado do povo: que aquele contrato social não era mais aceitável.

Aqui, nossa luta não foi pela revisão do contrato social, mas pela sua implantação. Fazer a Carta Constitucional ganhar vida. A elite política brasileira, porém, fez a única coisa que sabe fazer, acomodar-se entre si e reprimir violentamente os descontentes. Fez ali um “grande acordo nacional” antes daquele outro que ficou famoso, o do impeachment de 2016. Ambos tinham o mesmo objetivo: não mudar nada, deixar tudo como está. E foi aí que o descontentamento foi canalizado pela extrema direita, e surgiu o fenômeno Bolsonaro.

Protestos de 2013

(Foto: Valter Campanato | Agência Brasil)

IHU On-Line – De que forma o nacionalismo pode se converter em um problema? O que diferencia o nacionalismo contemporâneo do que ocorria no século XIX?

Bruno Müller – O nacionalismo do século XIX era sobretudo um desejo de construção de um Estado nacional – um Estado para cada nacionalidade. É uma aspiração idealista, que sempre terá que lidar com minorias étnicas e linguísticas, e por isso a história da Europa foi tão instável de 1815 até 1945. Os Estados nacionais estavam em processo de formação através da independência, unificação, nem sempre de forma pacífica, muitas vezes envolvendo guerras de conquista ou emancipação. Buscou-se responder ao problema pelo Tratado de Versalhes, que redesenhou o mapa da Europa, mas o resultado foi desastroso.

Esse redesenho é pouco lembrado nos debates sobre fascismo, mas foi fundamental para o surgimento deste movimento. Dentre os países que desenvolveram movimentos fascistas, a maioria estava lidando com dilemas referentes ao ideal do Estado-nação homogêneo: conterrâneos que viviam além das suas fronteiras – caso da Alemanha e da Hungria; minorias numericamente significativas que tinham de ser acomodadas – caso da Romênia; desejo de independência – casos da Eslováquia e Croácia; medo da assimilação – caso da Áustria, onde o fascismo local era antinazista porque se opunha à unificação. Claro que havia outros fatores envolvidos – expansão territorial, anticomunismo, antiliberalismo político, antidemocracia – mas a importância do fator nacional não pode ser diminuída. Afinal, o fascismo é sobretudo uma ideologia nacionalista.

Hoje em dia restam alguns movimentos separatistas, que se tornam mais fortes justamente quando, em vez de dialogar, o governo central os reprime – vide o caso da Espanha. Mas o nacionalismo que mais ameaça a paz mundial e faz pressão contra o contrato social vigente é de outro tipo.

O nacionalismo problemático foi o que gerou o Brexit, as eleições de Donald Trump e Jair Bolsonaro, o que tem levado à ascensão de diversas lideranças fascistas ou autoritárias de direita no mundo – Viktor Orbán, primeiro-ministro com poderes ditatoriais da Hungria; Matteo Salvini, ex-vice-primeiro-ministro da Itália; o partido Lei e Justiça (PiS) que governa a Polônia; Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia. O que todas essas lideranças têm em comum, além do autoritarismo e do populismo, é a desconfiança das instâncias internacionais de governança, o multilateralismo, o direito internacional e os organismos internacionais como a ONU e a União Europeia. Acreditam na teoria conspiratória do “globalismo”, que é apenas uma reciclagem da velha teoria nazista de uma conspiração judaico-comunista de dominação global.

Eles reclamam o direito à soberania nacional, mas o que significa esse direito nas suas perspectivas? Não aderir a tratados de direitos humanos, de proteção ambiental, de proteção das minorias. Exemplo disso foi o Brasil ter se retirado do Pacto Global de Imigração da ONU, sendo que nós sequer temos problemas migratórios. Na Europa, o problema existe porque o continente tem a necessidade de imigrantes, mas além de sua presença despertar sentimentos de racismo e xenofobia, há a dificuldade de integrar uma parcela destes imigrantes aos valores democráticos vigentes. Esse não é um problema que cada país possa resolver sozinho, porque sua origem está justamente na razão que leva as pessoas a emigrarem: guerras civis, pobreza extrema, perseguição política. São pessoas que trazem um fardo pesado e que, pelo passado colonial do Ocidente, são alvo da doutrinação de fundamentalistas e radicais. A crise migratória requer coordenação global. Sem ela, a solução será pela deportação, perseguição, extermínio, o que só irá acirrar a crise.

O mesmo se pode dizer da crise ambiental. Esses governos negam a crise climática e também a atribuem à conspiração globalista. Mas o mundo enfrenta desafios inegáveis, não apenas a crise climática, mas o desmatamento, a poluição. O Brasil está invocando, na fala do presidente Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes, o que na época da ditadura militar se denominava “direito à poluição”: precisamos poluir, precisamos desmatar, para nos desenvolver. Além de falacioso, esse discurso coloca em risco não só a sustentabilidade da vida no Brasil – é sabido, por exemplo, da importância da Amazônia para regular as chuvas no Sudeste e Centro-Oeste do país; o desmatamento pode transformar essas regiões em desertos – mas em todo o mundo. Então, a crise ambiental também requer coordenação global.

Quando um país adere a um tratado, ele não renuncia à sua soberania: ele assume um compromisso. Mas além disso, esse novo nacionalismo esquece que, mesmo que não gostem, o mundo está muito mais integrado do que na primeira metade do século XX. Violar tratados ou se recusar a assiná-los pode gerar retaliações. O Brasil está já sofrendo com isso, e a coisa pode piorar. Eu não descarto que os Estados que adotem essa linha ultranacionalista venham a sofrer boicotes, como sofreu a África do Sul. Pela simples rejeição em cooperar eles estarão fomentando guerra, morte, destruição em países mais vulneráveis às crises globais.

E não podemos descartar também a possibilidade de que, em defesa de suas crenças conspiratórias, eles próprios se engajem em conflitos internacionais, além do sofrimento e perseguição que já impõem às suas próprias populações. Mas a chave para a resolução desses problemas é a cooperação internacional.

IHU On-Line – Como o senhor analisa a constituição e os fatores que levaram ao New Deal? Qual seu maior legado e seu limite?

Bruno Müller – O grande motivador do New Deal foi a Grande Depressão. Foi, como dito, um programa de reconstrução da economia americana, que passava tanto pelo incentivo à produção quanto à geração de empregos. Mas, ao contrário do que se pensa, não foi só um grande programa de obras públicas nem uma estatização da economia. Houve participação da iniciativa privada, houve parcerias. O que o New Deal fez foi o que o dogma do Estado liberal da época considerava inconcebível, mesmo diante de uma crise sem precedentes: regular a economia, fazer investimentos públicos e perseguir políticas de pleno emprego e redução da pobreza.

Tão ou mais importante quanto o seu efeito sobre a economia foi o seu efeito sobre a sociedade. O New Deal foi realmente um novo acordo (tradução do termo), pelo qual o governo assumiu a responsabilidade de tirar pessoas do desemprego e da fome, numa época de crise econômica e política. Isso manteve a coesão social, evitou a expansão do extremismo político que varria a Europa, criou um senso de solidariedade, uma nova ideia de nação, que nem mesmo a direita americana conseguiu contestar, até a eleição de Ronald Reagan para presidente.

Problemas complexos, como uma depressão econômica e, agora, a preservação ambiental e a migração internacional, não podem ser tratados a partir de iniciativas individuais, locais, desordenadas. Precisam de coordenação – logo, de uma entidade que abranja e represente o conjunto da sociedade. É verdade que essa entidade – o Estado – pode ceder e muitas vezes cede a tentações autoritárias no esforço de coordenar esses projetos. Mas existe um antídoto para isso, a democracia representativa, com separação de poderes e uma Carta Constitucional que inclua um capítulo sobre os direitos fundamentais do cidadão. Até a presente crise da democracia, que faz parte da crise do New Deal, países com sólidas instituições e cultura democráticas sempre conseguiram repelir ameaças autoritárias. Então, o argumento liberal, neste ponto, embora não seja sem fundamento, é grandemente exagerado. Não é a intervenção do Estado, apenas, que ameaça a liberdade, mas sim a fragilidade das instituições e da cultura democrática na sociedade.

O New Deal surgiu por um dado da realidade: o Estado liberal faliu. Tendo falido, gradualmente deixou de existir. Assim sendo, o liberalismo clássico, enquanto teoria política e econômica, foi refutado. O liberalismo subsiste hoje como uma teoria sobre liberdades políticas, civis e individuais, e nesse sentido é válido, importante e atual. Não como teoria sobre a organização e gestão da sociedade. Essa última forma de liberalismo insiste em sobreviver através do neoliberalismo, mas fracassa a cada passo, e em cada um de seus fracassos, mina o contrato social do New Deal, mas não da forma como gostaria – substituindo-o –, e sim minando a coesão social, ampliando a pobreza e a desigualdade, e pavimentando o caminho para o extremismo político e o autoritarismo.

O legado do New Deal foi oferecer uma resposta ao fracasso do Estado liberal e mostrar que é importante garantir um padrão mínimo de dignidade à população, serviços públicos universais – que, diferente da filantropia ou das políticas “focalizadas” que os liberais tanto admiram, fortalece em vez de enfraquecer a coesão social, pois todos se sentem cidadãos tratados com respeito e igualdade pelo Estado – e uma rede de segurança para evitar que as pessoas caiam na pobreza extrema. Esse modelo mais bem-sucedido do New Deal é, claro, a social-democracia. O ativismo governamental para garantir a vida, os direitos e um padrão de vida mínimo das pessoas não é paternalismo, como dizem os liberais. É uma evolução do contrato social, um consenso socialmente e democraticamente construído, e por isso tão difícil de romper, porque implica convencer as pessoas que elas devem renunciar aos seus direitos e garantias.

Então, o que o neoliberalismo faz para tentar destruir o Estado de bem-estar social, que é uma conquista civilizatória? Ele mente, ele mina a democracia e ele instiga o conflito social: mente escondendo seus propósitos em época de eleições e inventando falácias como as que os Republicanos inventam para dizer que um sistema de saúde universal é inviável, ineficiente e autoritário, mesmo que exista e seja sustentável em diversas democracias do mundo, com melhores indicadores de saúde que os Estados Unidos; mina a democracia, pelas próprias mentiras, pela manipulação das leis – supressão de voto e redesenho de distritos, por exemplo, que reduzem o peso dos eleitores pobres e negros nos Estados Unidos –, abuso do poder econômico e pelo último fator, ao qual a crise da democracia está intrinsecamente ligada: a ruptura da coesão social, a incitação do conflito, em discursos como o da meritocracia, do parasitismo, das “welfare queens”, como Ronald Reagan se referia pejorativamente às mães que dependiam da ajuda do Estado e, claro, ao racismo e à incitação assim numa parcela da população – os mais abastados, a classe média, e até uma parcela da classe trabalhadora – que eles não têm que pagar impostos e que seus impostos não devem ser dirigidos a políticas sociais, porque isso rouba suas liberdades e porque cada um deve se virar sozinho – o que é, claro, a própria negação, não só da democracia, mas do próprio contrato social. É uma visão de liberdade pré-contratualista.

O contrato social existe para criar uma comunidade onde todos possam, primeiro, sobreviver, depois, viver e prosperar em paz, liberdade e harmonia e, enfim, cooperar para atingir metas mais ambiciosas. O ser humano, por natureza, é um animal gregário. Somos codependentes e corresponsáveis uns pelos outros. A solidariedade é um valor indispensável à sobrevivência de uma sociedade. O legado do New Deal foi ter sido o melhor plano já divisado para organizar uma sociedade sobre essas ideias contratualistas, e onde ele foi mais bem desenvolvido, longe da servidão prevista por Hayek, ele expandiu as liberdades.

A limitação do New Deal era uma limitação de sua época: ele lidava com um modelo de economia hoje ultrapassado e um sistema internacional que não era tão integrado quanto o de hoje. A globalização e a nova economia estão nos desafiando a ir além do New Deal, no seguinte sentido: expandir nosso sentimento de comunidade para além do Estado-nação, para além até mesmo da humanidade, incorporando os demais animais e, até certo ponto, a natureza. O que os liberais querem é o oposto: retroceder a uma lógica do “cada um por si”, que o Estado garanta apenas alguns direitos individuais fundamentais, acreditando que, seja no plano nacional, seja no internacional, somente o comércio e os mercados serão suficientes para promover a paz e a prosperidade – tese francamente refutada pela história.

Esse liberalismo que volta é uma tentativa de repetição do liberalismo clássico, mas é a repetição da história como farsa, isto é, como piada, como engano, como mentira. O liberalismo clássico trouxe, sem dúvida, progressos para sociedades que antes não viviam sob um estado de igualdade de direitos e sujeitas à tirania. Ele inventou a democracia, consagrou os princípios da liberdade individual e da igualdade de direitos e avançou em alguns pontos da reforma social. Só que ele chegou ao seu limite, como o New Deal agora vai chegando ao seu.

E o neoliberalismo, ao tentar reavivar o liberalismo clássico, distorce os seus pilares: corrói a democracia, convive com ditaduras que suprimem as liberdades, ao promover a desigualdade econômica extrema e cortar serviços e programas sociais fazem a sociedade retroceder a uma sociedade de castas, e não dá qualquer valor a reformas sociais. O economista Rodrigo Constantino diz que a desigualdade é boa. O banqueiro e ex-candidato a presidente João Amoêdo disse que a desigualdade não é o problema, e sim a pobreza. São dois exemplos da tibieza moral e intelectual do neoliberalismo.

Já que é difícil debater ética com os neoliberais, fiquemos apenas na Sociologia e na Ciência Política. A desigualdade é inevitável numa sociedade livre e democrática, pois deriva em parte das escolhas dos próprios indivíduos. Para corrigir essa desigualdade, temos alguns recursos, mas para apagá-la por inteiro, seriam necessárias medidas de força, e até mesmo essas provavelmente falhariam, se a experiência dos Estados socialistas servir de lição.

Porém, a desigualdade só é tolerável até certo ponto, quando a classe média é grande e o número de pobres é pequeno, ou quando a diferença entre o mais rico e o mais pobre é pequena. A desigualdade crescente corrói a coesão social e a democracia. Sem esses sustentáculos, a sociedade desestabiliza-se, na política e na economia.

Enquanto o liberalismo clássico representou um progresso para a humanidade, o neoliberalismo é retrógrado, reacionário. Só vamos superar a crise que ele ajudou a criar quando começarmos a ver e pensar além dele. Nesse sentido eu acho que a crise do coronavírus nos deixa uma lição importante. É uma infelicidade que tenhamos que experimentar tragédias globais para aprender sobre nossos erros e corrigir os rumos. Mas foi assim também com a Grande Depressão e as Grandes Guerras. A história não é moral. Se nós não aprendemos com nossos erros, ela nos faz pagar por eles, até que aprendamos a lição.

IHU On-Line – O senhor defende que o mundo passa por uma revolução econômica. Que revolução é essa e quais os impactos na política, especialmente na democracia?

Bruno Müller – A economia é cada vez mais dependente da alta tecnologia, da tecnologia digital e da automação. Esse modelo de economia pode ser uma maldição ou uma bênção: depende das nossas escolhas. Por um lado, é uma economia que torna muitos empregos descartáveis, fragmenta a sociedade e aliena o indivíduo. Isso cria um exército de desempregados e uma multidão de solitários. A depressão é uma das doenças que mais cresce no mundo e a OMS estima que virá a ser a principal causa de afastamento do trabalho até 2030. Trata-se de uma doença psíquica, que envolve fatores genéticos e biológicos, mas também ambientais.

Essa multidão de deprimidos não será curada apenas com um coquetel de antidepressivos, exercícios físicos, boa alimentação e exposição ao sol, pois quando falamos de bilhões de pessoas deprimidas ao mesmo tempo, isso não é coincidência. Estamos falando de sociedades que favorecem o aparecimento dessa doença. A depressão já é um problema social. A nova economia, sob a gestão neoliberal, está adoecendo as pessoas. Precisamos, portanto, de um plano de contingência – políticas públicas para tratar essa multidão de deprimidos – e de uma correção de rumos, para que a depressão deixe de ser uma doença social, ou seja, que a sociedade deixe de incentivá-la. Os valores neoliberais, por exemplo, que exaltam a desigualdade, o egoísmo, imputam culpa aos que fracassam e negam qualquer dever de apoiá-los, são valores feitos sob medida para massificar a depressão.

Por outro lado, teremos uma multidão de pessoas marginalizadas dessa nova economia por falta de acesso à educação de qualidade, dificuldade de acessar ou de dominar as ferramentas da internet e da comunicação digital, e comunidades que não podem ou não querem romper seus laços e estar sempre disponíveis para mudar de cidade para encontrar trabalho.

Aparentemente estamos num impasse, porque os neoliberais dizem que essa nova economia foi feita sob medida para sua ideologia, e que só através dos dogmas liberais funcionará de modo adequado. É uma falácia, mas é a proposição mais antiga e bem acabada para lidar com essa revolução econômica.

Dizem os neoliberais, cabe ao indivíduo se adaptar, aceitar que o “Estado babá”, como se referem pejorativamente ao Estado de bem-estar social, é coisa do passado, inviável, e que eles têm que aceitar que o desemprego, a instabilidade, a insegurança agora fazem parte dos novos tempos. Tomar seu antidepressivo, fazer exercícios, meditar, aguentar, se virar, e não esperar ajuda – exceto talvez na forma de um Bolsa Família e/ou uma cesta básica. Agora mostrando ignorância da natureza humana, o neoliberal esquece que o ser humano, qualquer animal, busca segurança, e em estado de insegurança permanente, fica estressado, estresse que pode levar à apatia (que é a depressão), à fuga ou à agressividade. O animal acuado reage com violência, por sentir que sua vida está em risco. De novo, o neoliberalismo estará fomentando o autoritarismo, a violência, o conflito social. Então, a nova economia, sob gestão dos neoliberais, é um desastre para a democracia, um terreno fértil para o autoritarismo e o neofascismo.

Porém, a nova economia pode ser também uma grande oportunidade para a humanidade, se tivermos sabedoria, e lideranças visionárias capazes de implantar um Novo Contrato Social que reforme as instituições políticas, regule a economia, implante reformas sociais e incentive valores democráticos, de direitos humanos, direitos sociais, solidariedade e cooperação internacional. Atenção: de modo algum estou pregando que nos aventuremos a expandir esses valores militarmente, como já se tentou tantas vezes no passado, com resultados trágicos. Falo de incentivos através dos tratados internacionais, da diplomacia e de um comércio internacional pautado em parâmetros éticos. O que precisamos, portanto, é de uma alternativa política ao neoliberalismo, capaz de implantar esse Novo Contrato Social.

IHU On-Line – Como, especificamente no Brasil, vivemos a crise do contrato social? Por quê?

Bruno Müller – O Brasil, claro, é impactado pelas crises globais. Só não temos ainda um problema migratório. Mas a nova economia nos impacta particularmente, porque temos uma população com poucos anos de estudo, em média, e que na verdade já ocupa, em grande parte, empregos obsoletos. A outra parte está, em grande medida, na precariedade e informalidade. Associe-se a isso a falsa resposta neoliberal, que ainda é consenso entre a maioria dos economistas brasileiros, e que se materializou numa Reforma da Previdência que recebeu amplo apoio da imprensa e das elites.

O discurso de justiça social da Reforma foi uma farsa. Os maiores privilegiados seguem sendo privilegiados. Por outro lado, sabemos que essa não era a Reforma que o Paulo Guedes queria, ele queria a capitalização, a mesma que condenou os idosos à pobreza no Chile. E o mais assustador é que muitos liberais brasileiros concordam com ele. Ademais, é mentira que a Reforma vai salvar a economia do Brasil, sendo que ela não foi projetada tendo em vista a nova economia. O mesmo ministro que desenhou uma reforma que continua apoiada nas contribuições do trabalhador com carteira assinada – cada vez mais uma raridade – e do empregador que assina carteira é o ministro que quer criar um regime à parte da CLT e reduzir o montante de contribuição do empregador.

Ou seja: daqui a cinco anos ou quando assumir um novo governo provavelmente estaremos de novo discutindo uma Reforma da Previdência, e provavelmente nos mesmos termos, porque a esquerda não tem uma proposta alternativa. O déficit da Previdência é real, mas é importante ressaltar que num país pobre como o Brasil, em vez de cortar, você tem que buscar novas fontes de financiamento, para manter o regime seguro sem acentuar a pobreza e as desigualdades. Foi esse o debate que a esquerda deveria ter levantado, e não o fez. Uma Reforma da Previdência pode incluir um sistema de capitalização, mas não pode abrir mão das contribuições para um regime geral, de modo a garantir uma aposentadoria mínima universal – igual ou superior ao salário mínimo. E por universal, eu digo universal mesmo: todos os brasileiros terem, ao menos na velhice, uma fonte de renda básica garantida. Este poderia ser o primeiro passo para a implantação de uma renda básica universal no nosso país.

No aspecto ambiental, o Brasil, que era líder, virou pária nos debates sobre a crise climática. Como somos hóspedes da maior floresta plúvio-tropical do mundo, que estamos reivindicando o direito de desmatar, estamos criando um problema para o mundo e para nós mesmos, e ao resgatarmos nosso “direito à poluição”, paradoxalmente, num mundo integrado, resgatamos também a ideia da internacionalização da Amazônia. A Amazônia é importante demais para o mundo e para os brasileiros para ser deixada nas mãos de um governo insano, incompetente, reacionário. Por sua importância para o clima do planeta, a Amazônia é estratégica e outro problema complexo que requer cooperação internacional.

Uma solução seria um Tratado Internacional, como o que regula a ocupação da Antártida – outra reguladora do clima mundial –, preservando a soberania territorial dos países onde ela se encontra, mas estabelecendo um plano de cooperação conjunta para a preservação da floresta, proteção dos povos indígenas e impondo limites à sua exploração econômica. É mentira que “precisamos” poluir para nos desenvolver. Mesmo descontando a Amazônia, o Brasil tem mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de território. O Japão, os países da Europa Ocidental são ricos apenas com alguns milhares de quilômetros quadrados de território, e não só em função da pilhagem colonial.

Essa equiparação entre território e riqueza é uma mentalidade literalmente medieval. Hoje sabemos que a riqueza depende da educação e da tecnologia. Foi assim que o Japão se tornou a segunda maior economia do mundo – hoje a terceira – e a Coreia do Sul saiu da pobreza em uma geração e se tornou uma potência industrial. Agora, com a nova economia, esses dois fatores serão ainda mais decisivos. Não estou dizendo que se o Brasil descobrir um recurso valioso na Amazônia ele não possa explorá-lo, e sim que desmatamento não leva ao desenvolvimento. No contexto presente, antes o contrário. Ainda mais porque a maior parte das áreas desmatadas se destinam à pecuária, cuja produtividade é baixíssima, emprega mão de obra pouco qualificada – às vezes escrava – e é altamente concentradora de renda. A pecuária brasileira só se sustenta à base de subsídios. Quando se trata de criar gado, ninguém é liberal no Brasil.

Então os fatores que geram a crise do contrato social global se fazem sentir fortemente por aqui, e são contribuidores também para a crise interna – política, econômica, social – que está corroendo nosso próprio contrato social, a Constituição Federal de 1988 e o ideal de uma democracia social que ela criou.

IHU On-Line – Como compreender as origens dessa crise à brasileira que vai impactar o contrato social e em princípios que pareciam imutáveis desde a Constituição de 1988?

Bruno Müller – O Brasil vive sua própria crise junto com a crise global. Isso torna as coisas ainda mais complicadas. As elites políticas receberam o aviso em 2013, de que o Estado precisava de reformas estruturais que transformem em realidade as palavras da Constituição de 1988. Escolheram ignorar os apelos, inclusive a esquerda institucional, o que é aberrante.

Com o fim da ditadura militar, o Brasil se transformou numa democracia plena, no sentido formal do termo. Pela primeira vez, o sufrágio era universal, os analfabetos conquistaram o direito ao voto. Mas estava longe, muito longe de ser uma democracia social. Ou seja, incluímos muita gente no processo político, mas a maioria continuou excluída dos frutos produzidos pela sociedade. Isso gerou uma disparidade muito grande, que precisava ser corrigida. E havia muitas esperanças com a Nova República. Depois de 21 anos de ditadura militar, havia um desejo de liberdade e uma cultura democrática emergente no país.

Mas a Nova República foi lentamente decepcionando o cidadão: as velhas oligarquias, sem as quais não se governa, e os interesses privados de setores privilegiados, fizeram do Congresso um balcão de negócios. Os escândalos de corrupção se acumulavam enquanto a memória dos escândalos de corrupção da ditadura se apagavam da memória. Ao mesmo tempo, o crime organizado fez a violência urbana explodir, e nem direita, nem esquerda, tinham uma solução para o problema, porque se recusaram a enfrentar sua raiz: a criminalização do comércio e consumo de drogas.

Tivemos avanços com a estabilização da economia nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, e as políticas redistributivas do governo Lula. Mas estas últimas não se apoiaram em políticas de Estado, nem em reformas efetivamente estruturais – uma estrutura tributária progressiva, reforma agrária consistente, reforma urbana, enfim... se quisermos um plano de reformas estruturais no sentido que a esquerda poderia e deveria dar ao termo, em vez das reformas pró-mercado e pró-concentração de renda do neoliberalismo, temos um esboço nas Reformas de Base que levaram à deposição de João Goulart, uma figura cujo resgate faria muito bem à esquerda, o presidente que, com seus defeitos e erros de avaliação, ousou tentar transformar o Brasil numa democracia plena.

Diante desses desafios, a cultura democrática que foi construída durante a ditadura foi erodida, mesmo dentro da esquerda que sofreu com as perseguições, tortura, censura e mortes. As políticas redistributivas de Lula, não tendo sido ousadas o bastante para mudar as estruturas da sociedade brasileira, por sua vez, foram demolidas como um castelo de cartas com a crise econômica do governo Dilma, no que foi uma combinação de má gestão que veio do primeiro mandato, e a sabotagem da oposição no segundo, que enfim levou ao impeachment em 2016.

Em 2016, o cenário que tínhamos era de uma Nova República desmoralizada pela corrupção, pela violência urbana, pela incapacidade de gerar desenvolvimento econômico e pelo fracasso das políticas sociais. E claro, o governo Temer não ajudou a melhorar nada disso. Pelo contrário: os escândalos de corrupção do seu governo convenceram grande parte do eleitorado que direita e esquerda institucionais eram a mesma coisa, e a solução estava na extrema direita.

É importante destacar que a esquerda teve seu papel na erosão do consenso democrático. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, em Como as Democracias Morrem (Rio de Janeiro: Zahar, 2018), enfatizam mais a cultura que os fatores institucionais na preservação da democracia. Eles argumentam que quando você não confia que o seu adversário respeitará as regras do jogo, você deixa de vê-lo como um adversário legítimo e passa a vê-lo como uma ameaça a ser contida. A esquerda fala muito em autocrítica da conciliação de classes, dando a entender que deveria ter sido mais radical, no sentido de um horizonte socialista – o que implicaria uma ruptura com a democracia. Mas um dos seus erros foi justamente os flertes com o autoritarismo. Ela insistiu em prestar solidariedade a ditaduras mundo afora, insistindo em apoiar Nicolás Maduro e Daniel Ortega enquanto estes transformavam seus países em ditaduras extremamente violentas.

Mesmo durante as eleições de 2018, além de todo o papel controverso que o PT desempenhou naquele processo, ainda incluiu no programa de Fernando Haddad, por exigência do PCdoB e um apelo à militância radical, uma proposta de Assembleia Constituinte, inspirada no chavismo e que não fazia o menor sentido – temos uma boa Constituição, que pode ser reformada, e naquele cenário de avanço da extrema direita, só sairia dessa nova Constituinte uma Carta muito pior. Assim, a ideia de que o Brasil iria se tornar uma Venezuela, ainda que infundada, pois na prática o PT sempre respeitou a Constituição, e jamais teria força política para sobrepujá-la, foi um dos principais veículos da eleição de Jair Bolsonaro.

A esquerda deveria ter ousado mais nas reformas sociais, sim, mas sempre dentro do horizonte da democracia. Este foi seu grande erro, que gerou 2013. Seu segundo erro foi a repressão violenta e a deslegitimação das Jornadas de 2013. Por fim, seu discurso radical, essa falsa suposição de dicotomia entre “democracia burguesa” e “ditadura do proletariado”, que incitou a extrema direita. O resultado é o cenário que estamos vivendo.

IHU On-Line – Historicamente, como o Brasil apreende a ideia de contrato social e como o implementa?

Bruno Müller – O Brasil não tem um ideal de contrato social bem definido. As tentativas de construir uma identidade nacional, um conceito de povo brasileiro, conservadoras ou progressistas, democráticas ou autoritárias, não vingaram. Foram basicamente abandonadas após o golpe de 1964. De lá para cá, e eu sei que virou lugar comum dizer isso, não temos um projeto de nação. Na esquerda nós não temos um projeto definido. Há acenos à social-democracia que não foram perseguidos quando ela ocupou o poder, e nostalgia do socialismo que a coloca numa armadilha: não é uma ideia vendável, é um projeto que fracassou em todo lugar que foi tentado, é inerentemente autoritário e é um excelente flanco para ser explorado pela direita.

Na direita, por sua vez, se temos um projeto de nação, é um projeto de desmantelamento dos ideais da Constituição Federal de 1988, um projeto retrógrado de um retorno a um Estado liberal que só existe em pequenos países que não servem de modelo para o Brasil – e também não servem de modelo de democracia. Este é o projeto neoliberal. Esse projeto exige altos sacrifícios daqueles na base da pirâmide sob a promessa de um futuro redentor de desenvolvimento e prosperidade – percebam que, nesse sentido, o neoliberalismo é uma utopia semelhante à do socialismo, a de sacrificar o presente para colher um futuro radioso. E, em última instância, depende, por isso, também de alguma dose de autoritarismo. Seja a deturpação e diluição da democracia que os Republicanos vêm promovendo nos Estados Unidos desde os anos Reagan, seja um golpe de Estado puro e simples como ocorreu no Chile, seja um projeto autoritário que pode vir a se tornar uma ditadura, aberta ou mascarada, que é o caminho que o Brasil segue com o bolsonarismo.

As elites brasileiras, sobretudo, herdeiras das oligarquias que vêm da época colonial e do escravismo, se sentem especiais, superiores, e no direito de reclamar que o povo trabalhe para manter seus privilégios. A direita ideológica se sente muito confortável em se aliar com essas elites, até porque o liberalismo brasileiro nasceu do seio delas e com o seu DNA. Um liberalismo que não se importa com igualdade de direitos ou liberalismo político, apenas com liberalismo econômico, que é assim a liberdade do empregador de explorar a terra e o trabalho como lhe aprouver, e pagar o mínimo possível de impostos, intocado e acima do contrato social.

Esse liberalismo brasileiro acentua uma característica que está latente em todo liberalismo: o darwinismo social, a ideia de que aqueles que fracassaram, que foram excluídos do mercado, não devem ser ajudados, num processo de seleção natural, para o bem do país, da economia e da nação (no passado, se diria “raça”). E esse liberalismo darwinista social se acentuou enormemente com a ascensão de Bolsonaro e sobretudo com a pandemia, naquilo que eu chamo de “liberalismo da morte”. Ele está em todo lugar, nas falas de Bolsonaro e Guedes. A liberdade implica riscos, disso todos sabemos. Mas para o “liberalismo da morte” o risco de perder a própria vida é assim naturalizado, e a proteção da vida torna-se uma restrição da liberdade: decretar o fechamento do comércio, das escolas, das estradas, e a obrigatoriedade do uso de máscaras, como medidas emergenciais para salvar vidas, são uma afronta à liberdade, e não restrições que salvaguardam tanto a vida quanto a própria liberdade – afinal, eu não sou livre, no sentido legal ou moral, para infectar os outros com uma doença.

Aqui também se percebe que não existe uma ideia de comunidade que sustente um contrato social. A liberdade que o brasileiro de direita sonha é aquela romantizada pelos filmes do Velho Oeste: um homem armado para se proteger sozinho, e fazendo negócios à base da violência, da corrupção, do suborno. Essa é a ideia do cidadão e do empreendedor para maioria dos brasileiros de direita, sobretudo aqueles que apoiam o presidente. Um liberalismo da morte: a vida não vale nada e eu tenho o direito de fazer tudo que me aprouver. Quem leu Hobbes e Locke, sabe que essa ideia na verdade é pré-contrato social e, no caso do último, um dos fundadores do liberalismo, uma ideia antiliberal.

IHU On-Line – Em seus artigos, o senhor define o bolsonarismo como uma forma de fascismo. Diante da conjuntura e história recente do Brasil, como compreender a eclosão desse fascismo?

Bruno Müller – Vamos voltar às Jornadas de 2013. Aquele movimento começou pela desilusão com os governos do PT. Ao mesmo tempo, havia uma infiltração de ideias liberais na juventude, o que é normal. A tendência política que está no poder vira vidraça, a oposição torna-se sedutora. O problema é que esse liberalismo era quase inteiramente neoliberal. E à medida que se popularizou, também se vulgarizou. Por exemplo, a mentira de que “o nazismo é de esquerda” é oriunda de uma hipótese semelhante proposta por Hayek e popularizada no Brasil por ninguém menos que Olavo de Carvalho.

A influência deste foi fundamental para radicalizar a direita brasileira e dar a ela uma narrativa, baseada na sua retórica que reduzia a esquerda brasileira a uma força dentro de um grande movimento comunista internacional capitaneado, na América Latina, pelo Foro de São Paulo, uma esquerda perversa, que domina secretamente todas as instituições, que almeja implantar uma ditadura na esteira da qual virá um genocídio, e uma força política que não merece respeito ou diálogo. Junte-se o avanço de um neopentecostalismo ultraconservador e intolerante, sobretudo nos costumes, e que foi cortejado por todas as forças políticas – inclusive a esquerda institucional, que sonhou que podia dividir a direita e enfraquecer seu rival PSDB dando força à direita fundamentalista cristã; e o retorno do militarismo como resposta às desilusões com a Nova República.

É dessa mistura que nasce o fascismo brasileiro, que Bolsonaro articula de modo meio intuitivo, meio oportunista. Mas como todo fascista é irracional e oportunista, isso não significa que Bolsonaro está apenas surfando uma onda. Ele realmente se tornou um líder fascista, com todas as características necessárias, que eu vou detalhar mais adiante. Um líder autoritário, nacionalista, movido pelo desejo de expurgar da sociedade os “inimigos da nação” e os descartáveis – a esquerda, as minorias e os física ou economicamente vulneráveis. Com qualquer um desses setores, o governo recusa diálogo, porque neles não vê legitimidade – característica de governos autoritários.

E com alguns deles, o processo de eliminação já está em andamento – os indígenas, e as pessoas que estão morrendo por covid-19, que o presidente demonstra claramente ver como vidas descartáveis, supérfluas, na melhor das hipóteses (de uma perspectiva fascista, claro), sacrifícios necessários para a sobrevivência da economia, que é a sobrevivência da nação, que por sua vez é a sobrevivência do líder. Bolsonaro, como Hitler, está disposto a sacrificar até mesmo a nação para manter o poder. Porque, como no fascismo a nação se confunde com o líder, o narcisismo acaba prevalecendo sobre a própria nação. Afinal, se não for a nação sonhada pelo líder, é melhor que a nação pereça – como disse Hitler em seus últimos dias.

Olhando para os cenários externo e interno, a articulação de um movimento fascista genuinamente brasileiro não é surpreendente. O fascismo clássico nasce a partir de uma crise do contrato social, marcado pela crise do liberalismo, os conflitos nacionalistas, democracias recentes e instáveis e uma grande crise econômica. Da mesma forma, agora, vivemos uma crise global que é uma crise do contrato social. Tais crises fazem emergir as forças da restauração, que sonham em retroceder no tempo a um passado glorioso, e da utopia, que pode ser, como no caso do fascismo, uma utopia nostálgica, reacionária: a volta a um passado idealizado, onde reinava a união e a ordem.

O Brasil vive o cenário ideal para o surgimento do fascismo, segundo a definição de Robert Paxton: uma democracia recente e pouco consolidada; uma crise e uma sensação de crise sem precedentes, que requer soluções radicais; dessa crise advém o medo da decadência, um sentimento de vitimização do grupo contra um inimigo – interno e/ou externo, e a aspiração por uma comunidade mais coesa, mais pura – daí o medo do diferente, o ódio às minorias, o racismo, a xenofobia e a intolerância com o pensamento divergente; a desilusão ou medo com uma esquerda que já é uma alternativa de poder viável. Tudo isso desemboca numa ideologia nacionalista, populista, centrada na figura do líder, que é contra as forças corrosivas da coesão coletiva e que vê a violência como um recurso político legítimo.

No caso brasileiro, a utopia fascista idealiza tanto a ditadura militar quanto da monarquia. Mas essa romantização é apenas uma parcela menos importante do fascismo. O que marca um movimento fascista é a aspiração de construção de uma nação forte, com uma identidade unitária, expurgada dos elementos estranhos ou hostis. É, por definição, anticomunista ou antiesquerdista de modo mais genérico, antidemocrático, antiliberal no sentido político – dos direitos civis e individuais e evoca esse passado idealizado como uma forma de mito fundador para esta nova nacionalidade, unitária e pura.

O sociólogo Michael Mann afirma que um movimento fascista tem cinco características:

1) o nacionalismo;

2) o estatismo, entendido primariamente como autoritarismo e controle do Estado sobre a sociedade, e não como estatização da economia, como se pensa vulgarmente – Hitler nunca aboliu a propriedade privada, como afirmou Ludwig von Mises;

3) a aspiração à transcendência dos conflitos sociais, ou seja, a aspiração de construir uma nação unida em torno do ideal de sua própria grandeza, acima dos interesses individuais ou grupais, daí a hostilidade aos partidos políticos, organizações de classe e movimentos de minorias, mas preservando a hierarquia social;

4) a prática de expurgos, o recurso à violência, como meio de alcançar esse ideal de nação unitária, e sua grandeza;

5) o paramilitarismo, a organização de grupos armados fora do controle do Estado, para intimidar e perseguir opositores e se consolidar no poder.

Todas essas características estão presentes no bolsonarismo. Quando Bolsonaro diz que quer todo cidadão armado, numa reunião que se discute a prisão de prefeitos e governadores, em que ele, dirigindo-se ao general Heleno, faz a defesa do Golpe de 1964 como a salvação contra a esquerda, entende-se que esse louvor ao armamentismo não é uma profissão de fé da liberdade, mas do seu extermínio: do ideal que um cidadão ou grupo de cidadãos possa alvejar prefeitos e governadores que impõem políticas contrárias à sua, como era naquele momento inicial da pandemia, e também contra as esquerdas, para consolidar seu poder, consolidar uma ditadura. Esse é um dos paramilitarismos do bolsonarismo. O outro se manifesta nas milícias urbanas, nos grupos de extermínio, na terceirização do genocídio indígena, na cooptação dos policiais militares e também nas milícias digitais.

IHU On-Line – A renda básica universal pode responder à crise do contrato social? Como o senhor imagina essa renda e quais devem ser seus impactos sobre o trabalho?

Bruno Müller – A renda básica universal, que é a garantia a todo cidadão de uma renda mínima que lhe assegure a subsistência, é fundamental e uma ideia que, de utópica até pouco tempo atrás, tornou-se um debate fundamental, principalmente depois da pandemia – percebeu-se que em momentos como esse, essa garantia, longe de quebrar o Estado, a economia e o contrato social, preserva os três. Então sim, a renda básica universal representará um progresso tanto moral – nos valores da sociedade – quanto social, econômico e político, e eu creio que é essencial ao Novo Contrato Social.

Ela não é, porém, suficiente. Temos muitas outras questões a debater: redução da jornada de trabalho para minimizar o problema do fechamento dos postos de trabalho, preservando ao máximo a renda do trabalhador, mesmo com duas ou três pessoas cumprindo a jornada que antes era de uma pessoa. É preciso investir em educação universal de qualidade, o que implica em desenvolver uma ciência da educação. Hoje em dia a educação é ainda baseada em pressupostos filosóficos, alguns ainda não testados cientificamente, outros já refutados. A psicologia, nas suas abordagens mais científicas – a psicologia do comportamento, a psicologia evolutiva –, além da neurociência têm muito a nos dizer sobre como as crianças aprendem, em cada fase, e uma dessas lições fundamentais é por que a alfabetização deve se dar aos 7 anos, e não de forma “continuada” como se dá aqui no Brasil, modelo que na verdade nos levou a uma geração de analfabetos funcionais.

Feito esse esforço em reformar a educação, é preciso investir em ciência e tecnologia. E quando eu falo de ciência, eu incluo também as ciências sociais, que precisam se reformar, abandonar o pensamento predominante atualmente, que resiste ou desconfia do método científico, e que fala muito em interdisciplinaridade, mas pratica pouco, e que deve ser praticada inclusive com disciplinas que usualmente não o faz: as Ciências Naturais e Biológicas, a Psicologia.

Uma reforma das instituições políticas, para fortalecer a democracia e torná-la mais responsável perante os cidadãos e menos refém das oligarquias, também é fundamental. Parte dessa reforma passa pela redução da força do poder econômico sobre a política. Que um multimilionário como Donald Trump – ou João Amoêdo – possa financiar sua própria campanha e se eleger presidente significa, basicamente, poder comprar uma eleição. Isso é inadmissível. Devemos restringir o valor que pode ser doado nominalmente, defender o financiamento público das campanhas e combater o poder dos lobbies para garantir que os ricos não sequestrem a democracia.

Quando os cidadãos não se sentem representados pelos seus governantes, quando suas demandas não são ouvidas, eles se rebelam. E essas rebeliões são legítimas, como foram em 2013, no Brasil e 2019, no Chile. Mas podem também se transformar em movimentos antidemocráticos, ou por eles ser sequestrados, que foi exatamente o que aconteceu no Brasil.

IHU On-Line – Como, diante do atual cenário, o senhor vislumbra um mundo pós-pandemia?

Bruno Müller – O ser humano tem um medo instintivo da mudança. Quando tivermos uma vacina para a covid-19, governantes, cidadãos e economistas quererão voltar à normalidade. Mas algumas mudanças terão sido profundas demais para serem ignoradas.

Não estou falando do cenário apocalíptico que alguns pintam, todo mundo para sempre de máscara e sem aglomerar-se em festas, shows, estádios. Essa fase, em algum momento, vai passar. Mas para isso precisaremos reconhecer as fissuras que a pandemia do coronavírus revelou na economia, na política, na sociedade, na nossa relação com a natureza e os animais. O desmatamento e o consumo de animais silvestres facilitam o contato e transmissão de microrganismos, assim como pecuária, que gera sucessivas epidemias de gripe aviária, suína.

A pandemia está universalizando esse conhecimento e fatalmente levará mais gente a ponderar, rever seus hábitos de consumo, exigir uma economia mais limpa e mais ética. As pessoas que perderão a assistência do auxílio emergencial poderão aceitar o retorno à pobreza num primeiro momento, mas no futuro alguém haverá de lembrar dessa experiência, reconhecer seu sucesso, e desenvolver uma alternativa em cima dela. Ou pode ser que de novo a sociedade se rebele e a elite política tenha de escolher entre negociar ou reprimir. Mas o passado recente do Brasil está nos mostrando o custo da repressão: a revolta não passa, fica apenas represada.

Na política, eu acho que o cenário é mais incerto. No momento desta entrevista [14-08], apesar de estarmos no auge da pandemia no Brasil, Jair Bolsonaro parece sair fortalecido porque de novo as elites políticas optaram pela conservação à mudança. Em todo mundo, esse cenário deu força ao autoritarismo. Ele também deve ser um divisor de águas na ascensão geopolítica da China, o que deve levar a uma Segunda Guerra Fria, tema que não foi possível abordar aqui.

As boas notícias vieram do plano de reconstrução da União Europeia e dos Estados Unidos, onde Donald Trump era o grande favorito à reeleição até sua gestão desastrosa da crise sanitária, e agora perde em todas as pesquisas, por margem segura, para o candidato democrata, Joe Biden, que é de centro-direita, mas que em contraste com Trump representa, ao menos, a retomada do multilateralismo, maior compromisso com a agenda ambiental e respeito às instituições democráticas. Já é muita coisa.

Neste momento, eu olho com interesse para a esquerda americana, a proposta do Green New Deal, a ainda embrionária discussão do New New Deal, uma resposta promissora, porém embrionária, que nos próprios Estados Unidos não teve força para viabilizar a candidatura de Bernie Sanders à presidência pelo Partido Democrata. Dada a idade avançada de Sanders, é preciso ver se surgirá uma liderança com seu carisma, integridade e inteligência para liderar esse projeto. É fundamental que alguém assuma o seu legado. Assim, embora tudo ainda seja incerto, é da esquerda americana que eu vejo os sinais mais auspiciosos do surgimento de um Novo Contrato Social.

IHU On-Line – Diante de tudo que foi dito, como seria este Novo Contrato Social?

Bruno Müller – Eu vejo um Novo Contrato Social com o seguinte tripé: economia verde, seguridade social universal e cooperação internacional. É um aprofundamento do progresso que veio com o New Deal e a social-democracia. Sem essas transformações, a humanidade passará por novas catástrofes, como as que marcaram o período de 1914-1945. Guerras, escassez de recursos, avanço do autoritarismo como resposta à inquietação social, um enorme retrocesso civilizacional.

Toda mudança de contrato social implica uma expansão das comunidades política e moral. Isso implica que indivíduos são reconhecidos como sujeitos de direito, cuja vida tem valor moral, e também adquirem direitos políticos. Nem sempre os dois fenômenos ocorrem ao mesmo tempo. As Revoluções do século XVIII, o Estado liberal, abriram caminho para a abolição da escravidão, e a separação de poderes que deu fim às tiranias. Mas foi lento em concretizar o sufrágio universal, a inclusão das minorias e os direitos sociais. Em última instância, portanto, ele teve o mérito de iniciar o experimento da democracia, mas não se conseguiu criar democracias plenas.

Estas surgiram após o New Deal. Foi nesse período que a igualdade de direitos entre homens e mulheres se concretizou, a segregação racial nos Estados Unidos e o Apartheid na África do Sul foram abolidos, as desigualdades sociais começaram a ser combatidas, em alguns países com sucesso. O cenário não é róseo, mas avançamos. O mais importante: a democracia plena foi consagrada em diversos países e tornou-se o modelo a ser aspirado onde as autocracias persistem.

O Novo Contrato Social enfrentará os mesmos desafios: aprofundar a democracia enfrentando aqueles mecanismos usados pelas elites econômicas para burlá-la. Construir um sentimento de comunidade humana universal, que atravesse as fronteiras sem apagá-las (o que me parece impossível e indesejável), gerando cooperação através de tratados internacionais, para expandir, de forma pacífica, a democracia e os direitos humanos, e integrando os países periféricos no sistema, o que vai requerer um esforço de reconstrução que deve partir daqueles países que podem arcar com esses custos, que virá por uma questão de pragmatismo, mas é também uma questão de reparação.

Ou seja: como houve depois da Segunda Guerra Mundial, é provável que um Novo Contrato Social requeira um Novo Plano Marshall. Construir um novo consenso mínimo: além da democracia, a subsistência deve ser um valor que transcenda esquerda e direita. A fome, a miséria, a pobreza não devem mais ser admitidas como naturais, aceitáveis. E como parte da expansão da comunidade moral, não posso deixar de mencionar o reconhecimento de direitos aos animais, movimento que vem crescendo no mundo e que representa, a meu ver, a próxima fronteira moral da humanidade, e também atribuir um valor moral ao meio ambiente, não no sentido de direitos, pois eu defendo que só sujeitos devem ter direitos, mas no sentido do respeito ou, de forma mais pragmática, o entendimento de que o meio ambiente é a nossa casa.

Temos de ter uma visão ao mesmo tempo mais generosa da humanidade, para criar uma solidariedade universal, e mais humilde, para que paremos de explorar os animais e a natureza, como fazemos hoje. Esse projeto é ambicioso e não se realizará da noite para o dia, mas é o caminho a seguir.

Eu sei que muita gente sentirá falta de um horizonte pós-capitalista nesta reflexão. Quando falo de nova economia, eu estou tratando de sua transformação e expansão. Mas se eu falar de superação do capitalismo, estarei falando de um processo que não podemos controlar. Sistemas não podem ser construídos e demolidos por um ato de vontade. O capitalismo não pode ser controlado ou manipulado conscientemente pelos seres humanos, seja para manter a hegemonia da grande burguesia, seja para ser derrubado por uma revolução que construirá, conscientemente, do zero, um novo sistema econômico.

Meu horizonte é o de uma democracia social, capaz de regular o capitalismo e garantir a todos um padrão de vida digno. Eu acredito que é através da inovação tecnológica, associada à radicalização da democracia que poderá surgir, no futuro, o horizonte de um mundo pós-capitalista, onde o poder e a riqueza sejam mais igualmente distribuídos. Por enquanto, temos que trabalhar com o horizonte de um Novo Contrato Social que consolide, aprofunde e universalize a democracia social esboçada pelo New Deal.