Nesta parte de seu texto, o teólogo belga fala sobre personagens marcantes em sua trajetória profissional, quando deixou a batina para se casar e como tudo isso impactou no seu modo de compreender o Evangelho

Esta é a segunda parte do depoimento autobiográfico de Eduardo Hoornaert, cuja primeira pode ser lida aqui. Neste trecho o teólogo e historiador da Igreja, ou melhor dizendo, da humanidade, projeta um olhar lancinante sobre personagens marcantes de sua vida na América Latina, na segunda metade do século XX. Figuras como Enrique Dussel, José Comblin e Dom Helder Câmara, ganham passagens especiais neste texto.

Muitas transformações e amadurecimentos marcaram o seu próprio fazer historiográfico e sua atuação como professor. Isso passa, por exemplo, por compreender que, no fundo, não há uma história da Igreja e outra história secular, mas, simplesmente, uma história da humanidade.

Seu trabalho com artistas visuais e poetas também ganham capítulos importantes na narrativa. Para ele, os artistas populares são os verdadeiros intelectuais do povo. “Eles se mostraram capazes de traduzir em termos populares tudo o que nós [os teólogos] tínhamos de intuições, estudos e posicionamentos, de criar imagens e compor dramatizações. Guardo em casa um pequeno arquivo dessa experiência com poetas populares”, conta.

Outro evento marcante na trajetória de Hoornaert é o seu casamento com Tereza Dias e abandono da vida paroquial, embora tenha continuado, por muitos anos, como professor em seminários.

A grande lição aprendida com Dom Helder Câmara, uma figura internacionalmente relevante no contexto eclesial e com enorme influência no Vaticano e fundador da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB, está distante de qualquer institucionalidade. “O que vai ficar é a mudança de rumo, na vida de Helder, quando ele rompe com a lógica da unanimidade, e opta por trabalhar com minorias”, relata o entrevistado.

Eduardo Hoornaert (Foto: Lagarto Notícias)

Eduardo Hoornaert cursou dois anos de Línguas Clássicas e História Antiga e, posteriormente, Teologia, na Universidade de Lovaina. Chegou a João Pessoa, no Brasil, em 1958. Foi professor catedrático em História da Igreja, sucessivamente nos Institutos de Teologia de João Pessoa, Recife e Fortaleza. É membro fundador da Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina (CEHILA), entidade autônoma fundada em 1973, em Quito, Equador. Desde 1962 escreve artigos de cunho histórico para a Revista Eclesiástica Brasileira (REB), da Editora Vozes, na área do catolicismo no Brasil e do cristianismo em geral.

Está na hora de falar de uma experiência que marca minha vida até o presente momento: a “Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina” (CEHILA).

No final de 1972 recebo em Recife uma carta, assinada pelo historiador argentino-mexicano Enrique Dussel, em que ele me convida a viajar ao Equador para participar da criação de uma “Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina” (CEHILA), vinculada ao “Conselho Episcopal Latino-Americano” (CELAM). Como ele me descobriu? Eu já tinha começado, desde o ano 1963, a publicar, na Revista Eclesiástica Brasileira (REB) artigos de teor histórico, e parece que é isso que chamou a atenção de Enrique Dussel. Tomo o avião e me apresento em Quito no dia 3 de janeiro de 1973, na data combinada, para participar da reunião fundadora da Cehila.

Reunião fundadora da Cehila, Quito, 03/01/1973. Acima, da esquerda para a direita: Enrique Dussel, eu, Raul Vidales (Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Enrique Dussel falou e o que disse combinou perfeitamente com o que estava pensando e que constitui a base de meu ensino de história da igreja: não existem duas histórias (uma secular, outra religiosa), mas a história da igreja é parte integrante da única história humana.

Recebo o encargo de formar, no Brasil, uma equipe de historiadores/as brasileiros/as dentro dos parâmetros traçados no decorrer do encontro fundador. Aí, vivenciei uma experiência que descrevi em breves relatos, publicados na Revista Eclesiástica Brasileira entre 1973 e 1984. Consegui formar uma “equipe” de umas cinco pessoas, com as quais me reuni no Rio de Janeiro, de início semestralmente e depois anualmente. Realço a atuação de duas mulheres, Marina Bandeira e Maria Luiza Marcílio. Diversos especialistas vieram nos ajudar. Menciono aqui alguns nomes: o historiador José Honório Rodrigues (1913-1987), o médico e sociólogo Thales de Azevedo (1904-1995), Darcy Ribeiro, Carlos Moreira Neto, Leonardo Boff, o norte-americano Ralph della Cava, Frei Betto, Ivo Lesbaupin e outros, cujos nomes não recordo mais. Leonardo Boff se mostrou particularmente entusiasmado e, tempos depois, abriu o Convento dos franciscanos em Petrópolis para nossos encontros.

Por volta do ano 1980 passei a coordenar, dentro da Cehila latino-americana, um novo projeto, chamado Cehila Popular. O projeto suscitou iniciativas no Brasil, no México e talvez em outros países. O desafio consistia em tentar uma maior aproximação com a cultura popular.

O que hoje me fica mais na mente dessa experiência, que durou aproximadamente vinte anos, é o trabalho com poetas populares, talvez a iniciativa de Cehila Popular mais carregada de sementes para o futuro. Não guardo memórias precisas, mas me lembro de diversos “Encontros de Poetas populares” em diversas localidades do Nordeste, e guardo com carinho alguns nomes de poetas e poetisas, principalmente de Jorge P. Lima, de Porto da Folha, Propriá, SE, que - num encontro em Olinda, PE - redigiu o poema-canção seguinte:

Eu acredito que o mundo será melhor

Quando o menor que padece

Acreditar no menor.

Certa feita, Dom Helder Câmara, no jeito que lhe era próprio, declamou esses versos diante do Papa Paulo VI.

Hoje, continuo pensando que esses poetas populares, criadores da literatura de cordel, são verdadeiros intelectuais do povo. Eles se mostraram capazes de traduzir em termos populares tudo o que nós tínhamos de intuições, estudos e posicionamentos, de criar imagens e compor dramatizações. Guardo em casa um pequeno arquivo dessa experiência com poetas populares. Naqueles anos, eu consegui financiamento para esses encontros com poetas em minha terra natal, a Bélgica. O ponto negativo de experiências desse tipo consiste no fato que, minguando as doações financeiras, o movimento não consegue se sustentar. Foi o que aconteceu com a Cehila Popular, que expirou por volta do ano 2000. Eis uma memória que guardo com carinho.

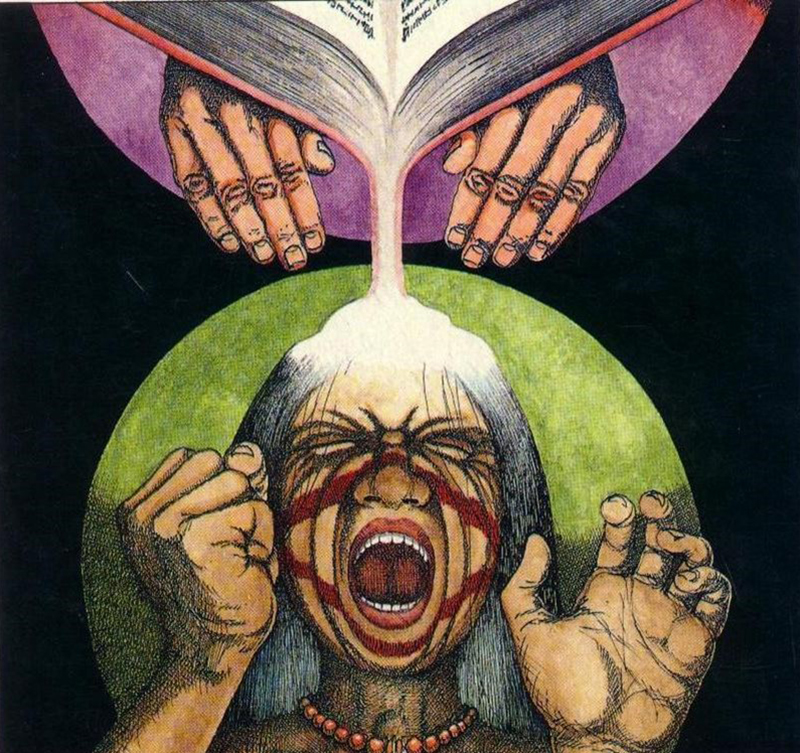

Além disso, há dois nomes que me ficam na mente: Domingos Sávio Menezes Carneiro (1961-2014) e Adélia Carvalho (1939-2022). Dois “artistas da caminhada” que ajudaram muito na tentativa de contatos com poetas populares, nosso grande desafio, por meio da arte. O artista expressa num só desenho o que o teólogo tenta expressar em muitas palavras. Dou aqui dois exemplos, o primeiro da autoria de Domingos, o segundo de Adélia.

- Domingos, artista metido entre historiadores, se fez observar por suas observações críticas e suas sugestões, sempre na linha de uma maior organicidade com o mundo popular. Entrou na Ordem dos Franciscanos sem largar o domínio das artes, ilustrando cartazes para grupos populares, pastorais e ONGs ligadas à Teologia da Libertação. Eis como ele representou a “evangelização” da América Latina.

(Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

- Adélia, aos 22 anos, entrou na ordem das irmãs salesianas e hoje, anos depois de seu falecimento continua sendo uma referência no meio dos “artistas da caminhada”. Sua arte atrai por “misturar” o religioso e o profano, o místico e o descritivo. Nela, a figura feminina, de olhares grandes e profundos, ganha destaque especial. Em 2015, num congresso da Ameríndia em Belo Horizonte, ela apresentou a “Ameríndia” gravida, num quadro complexo e bonito, que merece ser olhado com atenção pelos detalhes.

(Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Eu era amigo de Martinho Groetelaars, um lazarista holandês casado com uma senhora cearense, Tereza Dias. Foi por causa dessa amizade que cheguei a me relacionar com Tereza, após a morte prematura de Martinho aos 49 anos. Um relacionamento que evoluiu para a decisão, por parte de ambos, de nos unir em casamento. Isso foi no início do ano 1982.

Foi por causa de meu casamento que, como historiador, passei a me interessar por textos, dos primeiros séculos do cristianismo, que descrevem a experiência de cristãos casados. E assim encontrei o Pastor de Hermas, redigido no século II, que conta como o escravo liberto Hermas, um cristão, chega a reconhecer, com gratidão, o poder da sexualidade em sua vida. De início, ele sente vergonha com os sentimentos que o “assaltam” ao ajudar sua ex-patroa Rosa a sair, nua, do banho no Rio Tibre (veja meu livro Hermas no topo do mundo, São Paulo, Paulus, 2002, p. 42). Mas a própria Rosa, falecida, lhe aparece do céu e o ajuda a superar os acanhamentos. Finalmente, o próprio Pastor (o líder-profeta da comunidade) lhe sugere passar uma noite inteira a dançar com moças no topo do mundo (pp. 70).

O Pastor de Hermas é um texto que se move na estreita vereda entre o rigorismo dos presbíteros, que o bom senso rejeita, e o risco não menos real de licenciosidade no grupo cristão. Hermas está à procura de um espaço para casados no universo cristão. Mergulhado nos problemas corriqueiros que enchem a cabeça do comum pai de família, ele nem pode sonhar em deixar a família para trás e seguir os apóstolos itinerantes. Seu negócio tem de render, os filhos querem comer, a mulher solicita sua presença, ele tem de exercer as “pequenas” e diárias virtudes do lar. Mesmo se sentindo pequeno diante dos heróis celibatários das estradas e das viagens, Hermas tem a coragem de fazer ouvir sua voz. Ele sabe que não pode ser modelo, pois modelos são os solteiros, os que deixam tudo para seguir a Jesus. Mesmo assim, Hermas pensa que há algum lugar, por modesto que seja, para ele e seus pares casados, na construção da igreja. Com o escrito Pastor de Hermas, estamos diante de um dos primeiros registros - nos anais da história do cristianismo - da voz própria dos casados, daqueles e daquelas que “sucumbem” diante da pulsão de vida.

No mesmo ano 1982 me mudei para Fortaleza, onde Tereza morava com seus três filhos e ensinava música. Em 18 de dezembro de 1982, celebramos uma singela cerimônia de casamento, em casa.

Esqueci-me de assinalar que, já nos primeiros anos como professor de História da Igreja em João Pessoa, entre 1958 e 1964, me defrontei com o fato de meus alunos não se interessarem por nomes como Padre Cícero, Padre Ibiapina e Antônio Conselheiro, gente da terra, da história da região. Desde aquele tempo, empenhei-me a conhecer melhor essas figuras e a inseri-las na História da Igreja.

Isso me levou a estudar a especificidade da igreja latino-americana, e nisso encontrei eco no Cardeal Aloísio Lorscheider, na época arcebispo do Ceará. Tive a ideia de lhe apresentar um organograma da matéria “História da Igreja” que progredisse pelos três seguintes pontos: em primeiro lugar, imersão no estudo da história local e regional da igreja católica (no caso, história da igreja no Ceará, com figuras como Antônio Conselheiro, Ibiapina e Cícero); em segundo lugar alargamento para horizontes latino-americanos e só em terceiro lugar a referência europeia.

Chegamos a matutar juntos acerca de uma reorganização da matéria “História da Igreja” a ser ensinada nas casas de formação teológica. A ideia era mergulhar o estudante na história de sua região, e alargar o horizonte progressivamente: história do cristianismo no Brasil e na América Latina. Só depois passar para a história do cristianismo que nos veio da Europa e, finalmente, chegar ao cristianismo das origens. Eis uma nova periodização da história do cristianismo. Fiquei entusiasmado com a ideia e elaborei História do Cristianismo na América Latina, um livro de 445 páginas, editado pela Paulus em 1994, hoje esgotado. Num ponto importante, esse livro aborda a questão do “método Sahagun”, que consiste basicamente em auscultar a sabedoria, frequentemente enunciada em linguagem enigmática, anotá-la com cuidado e traduzi-la com maior cuidado ainda.

O método Sahagun (México). Da direita à esquerda: o indígena fala na língua nahuatl e o escriba anota; um tradutor para passa a língua espanhola e o segundo escriba passa para Frei Sahagun, que, por sua vez, anota por escrito. O sinal na boca significa palavra falada, o papel simboliza palavra escrita (veja “A história de Sahagun”, no livro citado, pp. 394-420).(Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

O Cardeal se mostrou favorável a esse plano de estudos e me garantiu que ia apresentá-lo à Comissão de Estudos Eclesiásticos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mais tarde, me comunicou, com pesar, que sua sugestão não foi acolhida pela dita Comissão. Entrementes, eu tinha me metido a redigir um livro, intitulado História do Cristianismo na América Latina e no Caribe, de 443 páginas, ilustrada por meus colegas da Cehila-Popular, Domingos Sávio Carneiro e Adélia Carvalho, e primorosamente editada pela Paulus de São Paulo em 1994, pelos bons cuidados do Padre Solferino Tonon. A redação desse livro me ocupou durante uns bons anos, mas o livro “caiu no vazio”, já que a matéria “História do Cristianismo na América Latina” não entrou no currículo de seminários e institutos de teologia católica.

Em 1993, para facilitar à minha mulher Tereza a continuação de seus estudos em musicologia, a família se mudou para Salvador, onde estamos vivendo até agora. Eu tinha 63 anos e não fazia questão de permanecer em Fortaleza e, quando minha mulher Tereza manifestou seu desejo, não me opus. Os filhos de Tereza ainda eram crianças e eu, de minha parte, disse: onde estiver um computador, eu me viro. Eu vou com você.

Ainda ensinei dois anos na Universidade Federal de Salvador, no setor de Pós-graduação em História, com uma bolsa do governo federal. Sem muitas novidades.

O que me parece importante, na linha desta entrevista, é realçar que me aproximei de um grupo de historiadores/as que se empenhava em “desenterrar” a memória de Canudos e se reunia em torno do Professor José Calasans.

A história de Canudos começa com o peregrino Antônio Conselheiro (1830-1897).

(Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Figura desde os inícios controvertida, pelo menos na imprensa brasileira dos anos 1870-1880, Antônio Conselheiro nos obriga a cavar fundo na história do cristianismo nos sertões nordestinos.

O beato peregrino começa a ganhar notoriedade em 1877, quando os sertões passam pela “Grande Seca“, uma das mais calamitosas de sua história. Levas de flagelados perambulam, famintos, pelas estradas em busca de socorro governamental ou de ajuda divina, enquanto bandos armados de criminosos e flagelados promovem ”justiça social“ com as próprias mãos, assaltando fazendas e pequenos lugarejos. Movido pela compaixão, Antônio Vicente (ainda não é “Conselheiro”) reúne uma leva de flagelados em torno de si, promove mutirões em diversas propriedades e, desse modo, motiva algumas dezenas de famílias proprietárias, próximas à Fazenda Velha, às margens do Rio Vaza Barris, a acolher as cerca de oitocentas pessoas que o seguem. Oriunda de diversas partes do Nordeste, essa multidão, motivada por Antônio Conselheiro, está na origem de “Belo Monte”.

Belo Monte não teria crescido tanto em tão pouco tempo – estudos falam em uma média de 15 a 20 mil pessoas, por volta de 1890 – e não teria resistido a quase um ano de ataques, se não houvesse um processo intenso de convivência com a caatinga. O conhecimento deste bioma foi determinante para resistir. É nesse sentido que se entende uma frase de Euclides da Cunha, que ficou famosa: O sertanejo é, antes de tudo, um forte.

Com o aumento da comunidade, a pequena igreja do Bom Jesus já não suporta a quantidade de fiéis e então se decide construir uma maior. E o início dos problemas. Encomendam-se longos toros de madeira com uma casa comercial de Juazeiro da Bahia, às margens do Rio São Francisco. Ao demorar a entrega daquele material, que tem de vir da Amazônia, homens de Canudos vão pedir satisfação ao comerciante de Juazeiro. Sua presença assusta os moradores da pacata cidade e logo se cria o boato de que há um “fanático” que planeja invadir Juazeiro. Isso é o estopim. Autoridades da cidade se comunicam com o Governo da recém-criada República, que logo ordena a primeira Expedição Militar. A primeira esfrega acontece em Uauá, em novembro de 1896.

A confusão repercute na imprensa do Rio de Janeiro. O renomado escritor Machado de Assis ainda aconselha que se tente dialogar com o Conselheiro, mas ninguém dá atenção ao que ele escreve no jornal.

Num momento de forte secularização da elite republicana do Rio de Janeiro, poucos entendem o que se passa nos sertões. Não se entende que Canudos, antes da confusão dos anos 1896-1897, é puro misticismo, pura devoção a Arcanjo Miguel, defensor de desvalidos e mal-aventurados, como realço em meu livro Os Anjos de Canudos, publicado pela Editora Vozes de Petrópolis, em 1997. Com Antônio Vicente Mendes Maciel, o Conselheiro, não é tanto um líder que aparece no horizonte sertanejo, antes um sonhador e místico (p. 18).

A prédica do Beato, malgrado seu tom severo, está envolvida num clima de alegria, riso e festa. O povo, simplesmente, não se confessa penitente. Assiste aos sermões do Conselheiro antes por fascínio religioso que por convicção penitente. E o próprio Conselheiro entra no jogo: ele usa os livros devotos de praxe, imbuídos de penitencialismo, antes como manuais de cânticos e ladainhas nas alegres “Trezenas” e “Novenas”, nas ladainhas de Nossa Senhora do mês de Maio, no ciclo natalino, na Festa do Padroeiro ou da Padroeira, quando os “noiteiros” recebem a população inteiro e os fogueteiros, zabumbeiros e celebrantes, as moças que puxam os cânticos, todos e todas colaboram na alegria da festa. Em Canudos se labuta e se canta, se penitencia e se namora.

O modelo de sociedade que se experimenta em Belo Monte passa a incomodar fazendeiros e coronéis da região, que estão perdendo mão de obra escrava, uma vez que muitas famílias se mudam para Canudos, chamadas pela possibilidade de viver sem patrão, não passar fome e viver na fé. Diversos “coronéis” escrevem cartas aos governos, reivindicando medidas para combater Canudos. Belo Monte incomoda igualmente os militares, que, orgulhosos com a criação da República em 15 de novembro de 1889 (na realidade, trata-se de um golpe militar), não suportam o fato que o povo astuto do sertão perceba logo que essa tal de República oculta um plano para aumentar impostos e criar novos (“Os anjos de Canudos”, p. 67) e que o Conselheiro divulgue essa ideia em seus sermões. E, por acúmulo de má sorte, Belo Monte incomoda o Arcebispo de Salvador e o alto clero da Bahia, que vê com maus olhos uma parte do rebanho escapar do controle clerical. Então, proprietários de terras, militares e eclesiásticos se unem contra Canudos, que passa a ser visto como um reduto de perigosos “fanáticos”.

Daí em diante são onze meses de intensos combates, num total de três expedições, sendo a última finalizada no dia 05 de outubro de 1897, com a destruição total de Canudos feita e a matança de todos seus habitantes, após o envio de uma tropa de quase dez mil soldados.

Do acervo do Professor José Paulino da Silva, da Universidade Federal de Sergipe (Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Agora vem o mais grave: baixa, em relação a esse terrível episódio de estupidez e brutalidade, a cortina do silêncio. Ninguém comenta o acontecido em Canudos, nem as pessoas do povo (por medo), nem a mídia, nem a igreja. Um silêncio que ainda persiste hoje, pois a história de Canudos ainda é pouco estudada nas escolas e pouco se busca acerca do que ocorreu mesmo nessa tragédia.

Há alguns olhares diferenciados, como o de José Benício, testemunha ocular do massacre, cujas observações estão na base de meu livro de 1992, acima citado. Após ler uma reportagem sobre Canudos na Revista “O Cruzeiro”, o professor e historiador José Calasans (1915-2001) se interessa pela temática e passa a utilizar a história oral como ponto de partida. Isso inova a historiografia sobre Canudos. Cortinas se abrem e o próprio povo de Canudos passa a falar. Na linha de Calasans se deve mencionar o jornalista e cineasta Antônio Olavo, produtor de vídeos como A Guerra de Canudos, um clássico, e que continua militando nos dias de hoje. Canudos é um tema “em andamento”.

O padre José Comblin, meu conterrâneo, sete anos mais velho, cruzou meu itinerário de vida diversas vezes e aprendi muito com ele. Por isso, escrevo algo sobre o eminente teólogo e educador do povo.

Para começar, estivemos juntos no Colégio para a América Latina, em Lovaina e viajamos no mesmo ano 1958 para o Brasil. Só que ele foi para Campinas, no interior do Estado de São Paulo, enquanto eu fui para João Pessoa, na Paraíba.

Não me alongo aqui no movimentado percurso da vida de José Comblin na América Latina: expulso do Brasil em 1972, ele acabou sendo expulso do Chile três anos mais tarde. Enfim, uma vida muito atribulada. Aqui só me concentro nos sete anos em que ele, convidado por Dom Helder Câmara a trabalhar no Instituto de Teologia de Recife (ITER), ocupou um quarto frente ao meu na “Casa Central” de Olinda, onde moravam os professores do ITER. Isso foi entre 1965 e 1972, data de sua expulsão do Brasil.

Só conto um detalhe de nossa convivência. Eu percebi que a biblioteca de Comblin continha livros que pudessem me interessar em minhas aulas de História da Igreja. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que a maior parte dos seus livros eram livros de história “herética”, bem diferente dos que sustentavam meu ensino da História da Igreja: Huss, Wesley, Lutero, etc. Livros de Jacques Le Goff, Rosenstock-Huessy, Friedrich Heer. José me deixou levar esses livros para leitura e foram esses livros que mexeram com meu esquema de ensino da História da Igreja. Assim, surgiu em mim a ideia de uma história bem menos “eclesiástica”, que quebrava a barreira entre história religiosa e história política, econômica, sociológica. Para mim foi um grande momento, o da descoberta a biblioteca de José Comblin.

Percebi, com o tempo, que, para Dom Helder Câmara também, o encontro com José Comblin foi um “grande momento”. Ao longo dos sete anos em que José morou em Recife, entre 1965 e 1972, o arcebispo aparecia de vez em quando na “Casa Central”, interessado em se encontrar com “seu teólogo”. Pois, com a intuição certeira que lhe era própria, ele tinha consciência, como nos confidenciou certa vez, de estar diante de um grande teólogo.

Na realidade, os dois se influenciaram mutuamente. Foi nesse lapso de sete anos que ambos esreveram livros acerca da ideia de “revolução”, enfocando especificamente dois aspectos: revolução e religião, revolução e violência. Ambos defendiam a mesma tese básica: a religião “bem pensada” é revolucionária; a revolução “bem pensada” obedece a parâmetros religiosos. É não violenta, por exemplo.

Essas ideias aparecem numa sucessão de livros entre fins dos anos 1960 e inícios dos anos 1970, todos escritos em francês e publicados na França, muito provavelmente para evitar a censura reinante no Brasil. Enquanto Helder publica, entre 1968 e 1971, cinco livros direta ou indiretamente relacionados com o tema a revolução, como “Révolution dans la Paix” (1968); “Le Tiers-Monde trahi” (1968); “Pour arriver à temps” (1970); “Le désert est fertile” (1971) e “Spirale de la Violence” (1971) (os dois primeiros pela Editora Seuil de Paris, os três restantes pela Desclée de Brouwer, da mesma cidade), Comblin escreve, entre 1970 e 1974, dois livros volumosos: “Théologie de la Révolution” (Paris, Éditions Universitaires, 1970) e “Théologie de la Pratique révolutionnaire” (na mesma editora, 1974). Esses livros procuram dar uma resposta à seguinte pergunta: como ser cristão numa sociedade violenta e autoritária? A resposta: por assumir uma postura revolucionária, originada na mística e vivenciada de modo não violento. Na linha do filósofo alemão Friedrich Hegel. A revolução como “estado de espírito”, como escreve Hegel.

O tema da revolução só aflora explicitamente nos escritos “franceses” de Helder Câmara durante esses sete anos. Não me recordo que tenha aparecido em suas falas. Pois, em 1972, Comblin é expulso do Brasil pelo governo militar, e Dom Helder não aborda mais do tema da revolução. Mas tudo indica que tenha havido, nesses sete anos, um intenso convívio espiritual e intelectual entre o bispo e o teólogo, um convívio de pouco encontro físico e muita aproximação no modo de pensar. Eis um episódio bastante interessante, que registro aqui.

Visita de José Comblin e Mônica Muggler à nossa casa, em 2010. Da esquerda à direita: eu, minha mulher Tereza, José Comblin e Monica Muggler. (Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

José foge do modelo “teólogo da libertação”, embora esteja na origem desse tipo de teologia. No final dos anos 1960, diversos teólogos se reúnem no Escorial, na Espanha, e descobrem grande concordância entre si. Alguns são ex-alunos da Universidade de Lovaina, como Gustavo Gutiérrez, José Comblin e Juan Luís Segundo. Tiveram os mesmos professores: Cerfaux, Philips, Thils, Aubert. Cria-se uma sintonia que está na base da Teologia da Libertação, que, com o tempo, se divide em diversas “escolas”: a argentina em torno de Scannone (que influenciou Jorge Bergoglio, atual papa), a peruana em torno de Gustavo Gutiérrez, a salvadorenha em torno de Jon Sobrino, a brasileira em torno de Leonardo Boff. José Comblin, por sua vez, não pode ser considerado expoente de uma dessas escolas. Mais afinado com o uruguaio Juan Luis Segundo, ele segue um curso independente, de imersão concreta na cultura e na vida do povo camponês. Espírito crítico, José sempre mantém “um pé para trás”. Não participa da euforia que envolve a Teologia da Libertação nos anos 1970 e 1980. É o único entre os teólogos de seu tempo, pelo que sei, que “sai da academia” e, acompanhado por uns poucos seminaristas, abandona Recife e vai viver num pequeno sítio, perto de Campina Grande, cedido pelo arcebispo da Paraíba. Inicia, com esses estudantes, uma experiência que, mais tarde, recebe o nome de Teologia da Enxada. Uma história longa demais para ser contada aqui. Só quero apontar que essa “Teologia da Enxada”, no fundo, segue o método Paulo Freire. Aliás, o próprio Paulo Freire pessoalmente visitou uma das “escolas missionárias” fundadas por José Comblin. Essas “escolas” existem até hoje, espalhadas no vasto interior da Bahia, do Piauí, de Pernambuco e da Paraíba.

Ainda digo umas palavras acerca de uma conferência que ele pronunciou um ano antes de sua morte. Convidado a El Salvador, para comemorar os 30 anos do assassinato de Monsenhor Romero, o mártir santificado, ele encontra a plateia deprimida. Tanta repressão, tanta complicação política. Aí ele diz: Entendo. Nós ficamos tristes, mas a nossa tristeza tem que se converter em alegria. Por quê? Porque Evangelho não é religião, ou melhor, religião não é Evangelho. Eis uma frase absolutamente paradigmática, pois abre perspectivas novas. Mas essa frase é de difícil análise, como José explica logo depois: O problema é que religião e evangelho se encontram historicamente sempre entrelaçados. Destrinchar esses laços sem separá-los, constitui uma operação difícil, pois a mensagem de Jesus vem revestida de religião. O que precisa entender é que a mensagem de Jesus não é de caráter religioso. Jesus não é uma figura religiosa.

Termino com essa frase, que dá para pensar. A vida de José Comblin, para mim, continua sendo um milagre. O milagre consiste no fato de que um intelectual estrangeiro, de índole reservada, consegue estabelecer um laço provavelmente estável (isso, a história vai dizer), com a cultura iletrada do interior nordestino. Um milagre que, como todos os milagres, é incompreensível.

Como escrevi acima, tive o privilégio de colaborar com Helder Câmara, em Recife, ao longo de dezesseis anos, entre 1964 e 1980. Ele Arcebispo, eu vigário num bairro de periferia e professor no Instituto de Teologia (ITER).

Dom Helder faleceu em 1999 e, em 2016, resolvi trabalhar na elaboração de uma biografia sua. Após quatro anos (2016-2020) de leituras e pesquisas, publiquei, em 2021, o livro Helder Camara, quando a vida se faz Dom, pela Editora Paulus de São Paulo. O que não esperei é que cheguei a conhecer Helder mais a fundo revisitando seus textos em preparação de minha da biografia que pelo contato pessoal entre 1964 e 1980. Aspectos de sua personalidade e de seu modo de agir, que não consegui captar no convívio, se revelavam nesses textos. Compreendi então que Helder não é um personagem de imediata compreensão. Alguém que consegue intimidar os militares (“donos do Brasil” entre 1964 e 1984), se atreve a dar sugestões ao Papa e anda pelos corredores do Vaticano com a tranquilidade em que sobe e desce pelos becos de Recife, tem algo incomum. Seus mais próximos colaboradores no Rio de Janeiro e em Recife ficaram, mais de uma vez, perplexos diante desse anarquista obediente, desordeiro dentro da ordem, revolucionário pacífico, entusiasta desconfiado, líder humilde, ardiloso e astuto. Um bispo “fora de série”. Místico, intelectual, dialogante, irônico, retórico, teatral, dramático, um ator que fala com gestos e com o corpo todo, que gosta do microfone e da câmara de televisão, mas ao mesmo tempo é sedutor no trato pessoal, tenro e repleto de emoção diante de fracos e indefesos. Conciliador e conspirador, ostensivo e humilde, ativista e contemplativo, obediente astuto, demagogo democrático. Um poeta que conversa com flores, matinhos teimosos e pedrinhas reluzentes no quintal de sua morada e que insere mais de sete mil pequenos poemas, acerca dos mais variados temas, em suas Cartas Circulares.

A maior produção literária de Helder Câmara consiste em suas Cartas Circulares, dirigidas a um grupo de mulheres que o acompanham, de perto ou de longe, desde os anos 1940. Essas Cartas não se dirigem à “posteridade”, nem pretendem dialogar com os movimentos intelectuais da época, nem, a rigor, expõem seu pensamento de modo sistemático. É uma literatura epistolar fortemente marcada pelas circunstâncias. A Coleção das Obras Completas de Helder Câmara, ainda em curso de publicação, reúne Cartas Circulares que ele escreveu, principalmente durante a vigília noturna, desde sua ida a Roma para participar do Concílio Vaticano II, em 1962 (a primeira Carta é de 13-14/10/1962, data da abertura daquele Concílio), com a finalidade de manter contato com o grupo feminino que assinalei acima. Depois do Concílio, Helder mantém essa correspondência até 1984, quando alcança a idade de 75 anos. Hoje contamos um total de 2.122 Cartas Circulares, das quais 13 Tomos (1964-1969) foram publicados em livros impressos pela Editora Oficial do Estado de Pernambuco (CEPE). Os Tomos referentes aos anos 1970 e 1975, já digitados e disponíveis on-line, aguardam impressão em papel.

Cartas escritas a mão, com caneta de tinta (Helder nunca usou o Bic!), que passam de mão em mão, de leitora a leitora, incluindo, com o tempo, leitores, pessoas interessadas em acompanhar as peripécias e as reflexões do bispo, tanto no Rio de Janeiro como, desde 1964, em Recife. Ao continuar minha leitura daquelas Cartas, a frequente (e irregular) inserção de pequenos poemas suscitou meu interesse. Só vasculhei poucos poemas dos 7.547 atualmente registrados no arquivo do Instituto Dom Helder Camara (IDHeC), em Recife, mas deu para perceber que aí aparece um Helder diferente: menos “episcopal”, menos eclesiástico, mais universal, mais sofrido, mais “humano”. Enquanto a prosa helderiana fica inevitavelmente marcada pelo momento passageiro, a citar nomes de pessoas, de lugares e de eventos, que passam com o tempo e são rapidamente engolidos pelo esquecimento, os poemas têm a marca da atemporalidade.

Efetivamente, na vida de Helder há algo que não passa. Algo de caráter absoluto. É por isso, fundamentalmente, que é tão importante preservar sua memória, pois ela remete diretamente a Deus. O absoluto, na vida de Helder, consiste na história de Deus nela inscrita. Helder teve a coragem de abrir, ao longo dos anos, uma após outra, as portas de sua morada interior para Deus. Progressivamente, Deus tomou conta dessa vida humana. Quem deixa Deus penetrar no coração de modo tão sistemático e persistente (por vigílias noturnas diárias, ao longo de muitos anos, por exemplo), não consegue mais se livrar. Só lhe resta um caminho: o de seguir adiante, com todos os riscos, por caminhos de tensões, conflitos, humilhações, caminhos rodeados de calúnias, covardias, hipocrisias, ameaças de morte. Mas, ao mesmo tempo, com a abertura de novos horizontes, para si e para a humanidade. Eis o que cheguei a compreender depois de me meter nas Cartas de Helder.

Um detalhe importante da personalidade de Helder: ele sabe lidar com Roma.

(Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Em questões eclesiásticas, Helder é prudente, pois sabe onde está pisando. Ao sentir - de um lado - que a estrutura da igreja está superada e - de outro lado - perceber que fica difícil enfrentar a questão diretamente, ele propõe uma mudança de rumo no melhor estilo eclesiástico. Ele mexe com comportamentos multisseculares, sem dar a impressão. Sabe que a igreja não gosta do termo “mudança de rumo” (já que ela se considera guardiã de uma mensagem imutável) e assim recorre a uma camuflagem, um vocabulário diplomático, amplamente usado no Concílio Vaticano II, e que serviu para tornar palatáveis determinadas mudanças de rumo sob termos como “refontização”, “aggiornamento”, “adaptação”, “diálogo com o mundo”, etc.

Helder Câmara faz “jogo de cintura” com Roma. Eu me lembro de um Monsenhor de Roma que veio controlar a vida dos seminaristas, ficou não sei quanto tempo em Recife, e Dom Helder contornando. Lembro-me também da visita do Cardeal italiano Samoré, que tinha muita influência em Roma, mas que teve de ceder diante dos encantos e das “novidades” praticadas em Recife. Os diplomatas de Roma só conseguiram retomar as rédeas em mãos, na igreja católica recifense, depois da jubilação de Helder em 1984. Outra coisa que aprendi lendo as Cartas Circulares: ao longo do Concílio Vaticano II (1962-1965), Helder visitou o papa Paulo VI vinte vezes e se percebe, inclusive por fotos, que o papa não sabia bem como se comportar diante daquele “bispinho” vindo do “fim do mundo”, atrevido e gentil, intrometido e humilde, insistente e obediente.

Dom Helder entrega ao Papa Paulo VI a “cruz do nordestino”. Encontro durante o Concílio Vaticano II. (Foto cedida por Eduardo Hoornaert)

Na maioria das descrições de sua figura histórica, Helder Câmara aparece como “profeta”. Com razão. Mas há como cavar mais: em que sentido, ele se revelou profeta? Onde está sua real originalidade? Tenho por mim que não está tanto na extraordinária reação que nele provocaram as palavras de um cardeal francês, em 1955, na conclusão do Congresso Eucarístico Internacional (veja meu livro mencionado acima, capítulo 06); nem mesmo em sua corajosa postura de resistência política contra a ditadura militar dos anos 1964-1985; nem no sucesso de suas viagens internacionais, que dele fizeram uma figura mundialmente reconhecida. Tenho por mim que a contribuição definitiva da vida de Helder Câmara está no lançamento, nos inícios dos anos 1970, de uma campanha a favor da formação de minorias abraâmicas. O que vai ficar como “marca registrada” do modo de ser cristão vivenciado por Helder Camara não provém do fato de ele ter sido o arquiteto de uma coordenação nacional da Ação Católica (AC), nem da elaboração de uma Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) ou da configuração de um Conselho Episcopal Latino-Americano (CELAM). Nem mesmo do impulso decisivo dado a um “Plano de Emergência” projetado para todas as dioceses católicas do Brasil em 16 de novembro de 1965. Helder passou anos e anos a difundir uma unificada “Pastoral de Conjunto”, a defender doutrinas e moralidades, a lidar com conferências episcopais, a driblar autoridades militares e eclesiásticas. O que vai ficar é a mudança de rumo, na vida de Helder, quando ele rompe com a lógica da unanimidade, e opta por trabalhar com minorias, como descrevo no capítulo 11 da biografia que mencionei acima.

Quando casei com Maria Tereza Groetelaars Alves Dias e me mudei para Fortaleza, me encontrei com o Cardeal Aloísio Lorscheider, na época Arcebispo de Fortaleza, que já me conhecia por meus escritos. Conto diversos episódios, ocorridos no decorrer dos anos em que Tereza e eu vivemos em Fortaleza, nos tempos em que o Cardeal Lorscheider era Arcebispo da igreja católica.

O Arcebispo fez questão de me incluir entre os professores do Instituto de Teologia de Fortaleza. Aliás, na época, nós éramos três padres casados a ensinar os jovens seminaristas e isso, durante nove anos, funcionou bem. Dom Aloísio conseguiu convencer os bispos que nós éramos bons professores. Mesmo assim, surgiram boatos: as aulas de história da igreja não motivam. Há muita crítica à igreja. Os bispos do Ceará, reunidos em reunião, preferiram dispensar meus serviços de professor de história. Quando, no primeiro dia de aulas do novo ano letivo, eu fiquei em casa, convencido que estava dispensado, me veio um telefonema da secretária do Instituto: Professor, os alunos estão esperando. Peguei meu Fusca e fui ao Instituto. Terminada minha aula, fui falar com Dom Aloísio que me disse, simplesmente: Telefonei para todos os bispos, um por um. Ninguém se declarou contra sua permanência no Instituto. Assim, ele conseguiu me manter como professor durante nove anos, apesar da resistência de Roma e de diversos bispos cearenses.

Dom Aloísio era um leitor assíduo. Quando, sendo gaúcho, ele percebeu que não era fácil adaptar-se ao Ceará, ele recorreu a leituras. Achou interessante um trabalho meu sobre o Padre Ibiapina e seu método de lidar com o povo por meio do mutirão, da promoção da mulher e da valorização da cultura indígena, e fez questão de me dizer: Eduardo, eu li seu trabalho. Então, a gente ficou, ao longo de nove anos, em contato por meio de leituras, se assim posso dizer. Um contato esporádico, mas persistente. Por vezes, ele ria com meus exageros.

Como escrevi acima, Dom Aloísio concordou com a proposta de uma mudança no currículo da “História da Igreja”, e prometeu levá-la à Comissão Episcopal. Mais tarde, ele me disse que a proposta não passou. Desse modo, meu livro ficou “no ar”, e, anos depois, a Editora Paulus deu fim ao estoque.

Quanto à manutenção de meu nome no quadro de professores do Instituto de Teologia em Fortaleza, Dom Aloísio esticou a corda até onde podia, mas a pressão foi aumentando e, quando chegou o Papa João Paulo II, a coisa arrebentou. Ele não se sentiu mais em condições de reagir contra a pressão de Roma, principalmente quando o Cardeal Laghi (aquele cardeal que entrava na Casa Branca pela cozinha, para combinar com o Presidente Reagan coisas que não podiam passar pelos caminhos diplomáticos) entrou em cena. Fui despedido.

Na década de 1970, num encontro com o jesuíta francês Michel de Certeau (1925-1986), eu anotei em meu caderno a seguinte frase dele: se você quiser entender o povo, consulte Wittgenstein. Só trinta anos depois, por volta do ano 2000, quando eu já contava com setenta anos, retomei essa frase e resolvi ir “em busca de Wittgenstein”. Trata-se de um filósofo de origem austríaca, que viveu entre 1889 e 1951 e lecionou em Cambridge na Inglaterra. Lá fui eu para a minha terra natal, a Bélgica, e trouxe tudo que consegui da autoria do filósofo austríaco e de comentários a seu respeito. Um sobrinho meu, livreiro, me ajudou. De volta ao Brasil, eu disse comigo mesmo: “eu tenho de entender esse cara”. Eu sabia que não seria coisa fácil, porque o filósofo austríaco falava em aforismos, que os estudantes anotavam. Suas Investigações filosóficas (Vozes, Petrópolis, 2005; 4a ed.) contêm nada menos que 690 desses aforismos. É que Wittgenstein não gostava de ser professor “acadêmico”, lá em Cambridge. Ela organizava seminários, que não eram “aulas”, mas discussões em torno de aforismos que ele lançava, provocando. Só poucos estudantes interessados iam para esses seminários e alguns copiavam cuidadosamente o que o filósofo dizia. Fiquei dois anos fazendo um “curso privado” com Wittgenstein.

Penso que sua filosofia tem muito a ver com o destino de sua terra natal, a Áustria, que fez aliança com a Alemanha nazista em 1938, e também com sua experiência nos anos em que lidou com doentes num hospital londrino, no decorrer da segunda guerra mundial (1940-1944), onde ele verificou que as pessoas se deixam facilmente prender nas redes de discursos artificiais, fabricados com a intenção de defender interesses particulares.

A filosofia de Wittgenstein pode ser apresentada do modo seguinte: pressupor que toda palavra seja designativa é equivocar-se. A pressuposição consiste em pensar que se consegue “pegar” a realidade por meio de palavras, como se pega uma maçã pela mão. O dedo polegar permite “segurar” ou “captar” uma coisa. A língua latina tem o verbo “capere”, captar, segurar, donde vem o substantivo “conceptus” em latim e “conceito” em português. Pegar a realidade por meio de conceitos.

Incansavelmente, ao longo dos 693 aforismos de suas Investigações filosóficas de 1945, Wittgenstein não se cansa em repetir: não se capta a palavra como se pega uma maçã, mesmo se ela se apresente designativa, puramente informativa e indicativa. Na realidade, uma palavra que se apresente designativa pode expressar uma ordem, um desejo, uma exortação, um sentimento, uma intuição, uma imaginação, um enigma, um cálculo etc. A linguagem humana está repleta de significados não indicativos, que se disfarçam sob a capa da pura informação.

Nesse ponto, Wittgenstein não teme de se distanciar de um dos filósofos mais conceituados do Ocidente, Santo Agostinho. No primeiro aforismo de suas Investigações filosóficas, ele comenta um dito de Agostinho, publicado no sexto volume da coleção “Os Pensadores”, da Editora Abril (datado de 1970), que trata de suas Confissões. Aí, na parte 01, seção 08, Agostinho recorda como aprendeu a falar quando era criança. Ele conta que viu os adultos se virar para um determinado objeto e, ao mesmo tempo, dizer uma determinada palavra. Eles se viravam para um objeto na sala e diziam: “cadeira”. Assim aprendi a falar, escreve Agostinho. E ele conclui, em latim: verba signa rerum, “palavras sinalizam coisas”. Engano, reage Wittgenstein. As coisas não são tão simples. Não se pode confundir entre palavra e conceito. Na realidade, a palavra é como uma peça de xadrez. Deitada ao lado do tabuleiro, não significa nada. Mas, uma vez montada no tabuleiro, significa “rei, rainha, torre, bispo etc.”. A palavra só tem sentido em contexto. Falta colocar a “cadeira” em contexto, para que essa palavra ganhe sentido.

Estamos aqui diante de uma reviravolta epistemológica. O reconhecimento por assim dizer intuitivo do significado das palavras por meio da observação atenta do atuar das pessoas que falam, de suas fisionomias, seu andar, do baixar ou levantar de seus olhos, de gestos, entonações, inclinações do corpo, enfim, por meio dos mais variados sinais, constitui nosso modo normal de entender (ou não entender) as coisas em nosso redor, eis o ponto de partida de Wittgenstein. Hoje, essas intuições e desconfianças ficam bem mais complexas, pois as pessoas, que enunciam palavras designativas, estão em condições de se esconder atrás de algoritmos. Hoje contamos com o crescimento assustador de discursos que se apresentam “designativos”, ou “informáticos”, mas na realidade escondem interesses não revelados. Diz-se que estamos na era da informática. Ora, a informática não é sempre informativa. Ela pode se apresentar puramente informativa, mas na realidade abrigar interesses por parte de gente que não aparece “na tela”. Enfim, a cultura em que vivemos anda repleta de enunciados que se apresentam designativos sem sê-lo, e isso causa uma desorientação generalizada.

A tenacidade, com que Wittgenstein combate as pretensas “certezas” que nos rodeiam e atingem, me impressiona. Isso é novidade. É de se estranhar que grandes filósofos, como Platão, Aristóteles, Agostinho e Tomás de Aquino, praticamente não problematizam a “palavra designativa” em seus escritos. Mesmo Descartes e muitos dos filósofos modernos parecem não se dar conta da importância de se esclarecer o teor correto de palavras e assim premunir as pessoas contra o perigo de palavras enganosas.