“Ando muito pela América Latina e é só no Brasil que há essa cultura contra os direitos humanos”, afirma o presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos – MJDH

Envolvido na luta pelos direitos humanos desde 1961, quando ocorreu a Campanha da Legalidade no Rio Grande do Sul, Jair Krischke, fundador e presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos – MJDH, empregou a vida na missão de salvar presos políticos que foram torturados pelas ditaduras militares brasileira, argentina e uruguaia. Investigador da Operação Condor, uma aliança entre as ditaduras da América do Sul durante os anos 1970, ao longo das últimas quatro décadas ele denunciou vários casos de tortura e desaparecimento na região, acompanhou inúmeros processos legais e intermediou negociações de asilo político para refugiados.

Durante a ditadura, Krischke também atuou em bairros populares de Porto Alegre e da região metropolitana, juntamente com o padre jesuíta Albano Trinks, colaborando na formação de mais de 130 associações de moradores na cidade e arredores. “Aprendi muito com Albano, por exemplo, que a paz é filha da justiça. Isso calou profundamente. A outra coisa que aprendi é que no mundo moderno a caridade passa pelo político, que cuidar e assistir as pessoas têm tudo a ver com direitos humanos. (...) Evidentemente, a amizade com o Albano me deu outra visão do cristianismo, a ponto de eu entender perfeitamente a frase que cito seguidamente: no Evangelho está escrito que a Verdade vos libertará. Para [Vladimir] Lenin, a verdade é revolucionária. Então, essa questão da verdade, para o cristão e o não cristão, é importante. Com essa frase, entendi que Jesus Cristo foi um grande socialista, de extrema coragem, porque nesta luta tem que ter claro o seguinte: talvez você tenha que dar a própria vida”, disse na entrevista a seguir, concedida ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, na sede do Movimento de Justiça e Direitos Humanos – MJDH, em Porto Alegre, na tarde desta terça-feira, 13 de dezembro.

Na entrevista, Jair Krischke relembra momentos marcantes de sua trajetória e lamenta a não observância dos direitos humanos no Brasil. Segundo ele, o discurso contrário aos direitos humanos tem ibope porque “a ditadura vinculou direitos humanos à defesa de bandidos e isso acabou se proliferando país afora”. Apesar das dificuldades enfrentadas por todos aqueles que trabalham com direitos humanos, aos 84 anos, ele assegura que “quem trabalha com direitos humanos é sempre uma pessoa muito imbuída de esperança. É uma necessidade nossa ter esperança de que vale a pena. (...) Somos gente de esperança porque, do contrário, não teria sentido. Se pensarmos que as ações não adiantariam nada, não faríamos nada. Aprendi muito nesta luta, e a questão é: O que é o ser humano?”.

Nesta quinta-feira, 15-12-2022, Jair Krischke receberá o título de Doutor Honoris Causa da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos. A cerimônia será na Unisinos Porto Alegre, às 17h.

Jair Krischke - Foto: Stephany Oreli | IHU

Jair Krischke é ativista dos direitos humanos no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai. Em 1979, fundou o Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul, a principal organização não governamental ligada aos direitos humanos da região sul do Brasil.

IHU – Como começou sua trajetória na militância pelos direitos humanos? Por que decidiu empregar a vida toda nesta causa?

Jair Krischke – Eu estou envolvido na questão dos direitos humanos desde 1961, quando ocorreu a Campanha da Legalidade, episódio importantíssimo da política brasileira, mas pouco conhecido e estudado. Atraído por aqueles problemas relativos à Legalidade, eu fiz a minha pós-graduação política no sentido de entender profundamente como o Brasil funciona.

Mesmo havendo um panorama e sinais de que aconteceria algo, o golpe militar de 1964 nos pegou de surpresa. Imaginávamos que o golpe seria uma quartelada a mais. Não tínhamos ideia de que havia uma doutrina da segurança nacional, algo novo na região. Em função disso, tivemos que, imediatamente, começar a retirar pessoas do Brasil e levá-las para o Uruguai, país que recebia um número imenso de refugiados brasileiros, desde o presidente da República de então, o próprio ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, ministros, militares. A Argentina também recebia brasileiros porque em Buenos Aires funcionava o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados – ACNUR, para a América Meridional. Aquele trabalho de ajudar as pessoas a saírem do país funcionou e salvamos muitas vidas. Alguns párocos nos ajudavam a acolher os refugiados para que, no dia seguinte, pudéssemos seguir para a fronteira. Mas, em novembro de 1969, sofremos um problema grave: Frei Betto, que no momento estava no Cristo Rei [seminário em São Leopoldo], foi preso. A prisão dele colocou por terra nossa rota de fuga e muitos companheiros foram presos.

No início dos anos 1970, cruzou a minha vida uma figura realmente fantástica, o jesuíta padre Albano Trinks. Nos tornamos grandes amigos e ele entendeu perfeitamente o que nós fazíamos, as necessidades que passávamos. Ele se tornou mestre de noviços do noviciado que funcionava atrás do Colégio Anchieta, na Casa Padre Jorge. Ele me convidava, seguidamente, para conversar com os noviços e entrávamos madrugada adentro conversando. Tanto que na sala em que nos reuníamos foi colocada uma placa chamada “Toca das Corujas”.

IHU – Sobre o que vocês conversavam? Conjuntura política?

Jair Krischke – Sim e sobre a questão brasileira. Começamos, junto com Albano, um trabalho nas vilas populares. Tinha uma capelinha no bairro Mato Sampaio, onde ele, aos domingos pela manhã, rezava a missa e nós começamos a trabalhar com a comunidade para conseguir água para a população. Era um trabalho social e de organização das comunidades. Nós fazíamos isso discutindo com a comunidade e verificando quais eram os problemas e necessidades das pessoas. Nós tratávamos de mostrar que eles poderiam ser os protagonistas desse processo de luta. Poderíamos ajudá-los e subsidiá-los, mas eles eram os protagonistas. Nesse período, conseguimos ajudar a criar 132 associações de moradores em Porto Alegre e na região metropolitana.

A Casa Padre Jorge também passou a ser um local de acolhimento dos refugiados políticos. Nós tínhamos outros locais de acolhimento, mas esse era o mais demandado porque era um noviciado e tinha uma boa estrutura, com cozinha, onde serviam as refeições, e quartos. Colocávamos os refugiados ali enquanto aguardávamos que o ACNUR desse o status de refugiado para que eles pudessem seguir para o Rio de Janeiro, onde o Alto Comissariado tinha um pequeno escritório oficioso, ou seja, não oficial.

Nas longas conversas com o Pe. Albano – grande figura humana e um verdadeiro cristão, corajoso – nos demos conta de que, em 31 de dezembro de 1978, terminaria a vigência do AI-5, que autorizava prender as pessoas sem que elas tivessem direito a advogado ou a ter contato com a família, não permitia habeas corpus aos presos e censurava a imprensa. Então, decidimos criar uma organização de direitos humanos.

IHU – Foi assim que surgiu o Movimento de Justiça e Direitos Humanos?

Jair Krischke – Oficialmente, sim. Nós organizamos um seminário intitulado “Seminário de Justiça e Direitos Humanos”, de 23 a 25 de março de 1979 no prédio do primário do Colégio Anchieta. No dia 25, data do encerramento do evento, que teve a participação de mais de cem pessoas, propusemos a criação de uma organização da sociedade civil dedicada ao tema dos direitos humanos. Nós já tínhamos um estatuto e o submetemos à aprovação. Ele foi aprovado e elegemos a primeira diretoria. Cumpridos os aspectos legais, fomos ao Cartório de Registro Especial. O oficial do cartório perguntou se eu queria criar algum problema para ele. Expliquei que não havia mais AI-5 e perguntei se ele poderia registrar a negação de registrar o movimento por escrito. Ele me disse para voltar alguns dias depois. Passou um tempo e, quando retornei, a negativa estava escrita, o que nos levou a entrar com uma ação na Justiça, na vara dos registros públicos, e por sentença judicial, o movimento foi registrado em 11 de agosto de 1980. Gosto de salientar isso porque o oficial do cartório era um homem culto, mas a ditadura agiu de tal modo na mente das pessoas a ponto de um homem esclarecido se negar a registrar o movimento.

IHU – A convivência com os jesuítas e párocos de várias igrejas de Porto Alegre e a ação de Dom Paulo Evaristo Arns naquele período influenciaram seu modo de compreender os direitos humanos? Seu avô também foi pastor anglicano. Ou seja, a tradição cristã teve alguma influência na sua formação, entendimento e atuação?

Jair Krischke – A pergunta é muito oportuna porque nós tínhamos uma parceria justamente com Dom Paulo Evaristo, com a Comissão “Justiça e Paz”, que era nossa parceira. Nós não tínhamos uma existência legal, então, atuávamos com a Comissão. Tanto que no seminário que realizamos em 1979 estava presente o presidente da Comissão.

Essa questão que você coloca, para mim, é interessante. Minha família é anglicana, sim. Meu avô, o reverendo George Upton Krischke, foi missionário em Porto Alegre por 50 anos. Meu tio mais velho, irmão do meu pai, foi o primeiro bispo primaz da Igreja Anglicana no Brasil. Então, havia um vínculo familiar forte, mas eu, muito cedo, deixei de frequentar a Igreja Anglicana.

IHU – Por alguma razão?

Jair Krischke – Não. Tinham os cantos, o culto é muito bonito, as festas natalinas também, mas isso não me respondia. E quando você pergunta sobre o porquê do meu interesse por direitos humanos, eu tenho que especular. Até hoje não tenho bem certeza. Mas essa situação de ser de uma família anglicana me criou alguns problemas. Eu fui estudar em um colégio católico porque morava no bairro Passo d’Areia, e o colégio anglicano ficava no Teresópolis. Então, para não ter que atravessar a cidade para estudar, eu fui para um colégio católico. Ao meio-dia, quando terminava as aulas, meu pai passava para me buscar. Enquanto eu esperava, ficava na secretaria do colégio, conversando com os irmãos, que eram muito queridos e gostavam muito de mim porque eu era um menino educado, mas diziam que, lamentavelmente, eu iria para o inferno. Eu era uma criança de seis, sete anos.

Quando chegava em casa, perguntava para a minha mãe por que eu iria para o inferno, sendo que eu comportado e educado. Era terrível. Além disso, havia outro componente em razão do meu sobrenome. Quando eu estava na escola, a Segunda Guerra Mundial havia terminado e os alemães eram o demônio. Então, no recreio, os colegas eram terríveis e me diziam: “Alemão batata, come queijo com barata”. Essas situações chamavam a minha atenção, me marcaram muito e me tornaram alérgico a todo e qualquer tipo de discriminação e injustiça. Realmente foi esta situação que me levou a dedicar – e eu diria, até o melhor período da minha vida – à questão dos direitos humanos? Será? Eu mesmo não sei responder.

IHU – Quando cresceu e teve contato com os jesuítas e os párocos que ajudavam os refugiados políticos, o senhor mudou sua percepção em relação à questão religiosa, passou a ter interesse nessa questão?

Jair Krischke – Sim e aí foi importante a figura do padre Albano porque, nas longas conversas madrugada adentro, essas questões também entravam em discussão. Aprendi muito com Albano, por exemplo, que a paz é filha da justiça. Isso calou profundamente. A outra coisa que aprendi é que, no mundo moderno, a caridade passa pelo político, que cuidar e assistir as pessoas têm tudo a ver com os direitos humanos. Essa amizade com o Albano foi tão profunda que acabei sendo padrinho dos últimos votos dele.

Aprendi muito com os jesuítas e isso me reporta a uma outra situação familiar, que é muito interessante. Meu avô foi pároco de uma igrejinha em São Leopoldo. Ele era linguista e estudou muito o padre Antônio Vieira. Ele costumava dizer que o pai da língua portuguesa era o padre Antônio Vieira. Então, ele ia para o Seminário Cristo Rei e os jesuítas franqueavam para ele estudar a obra de Antônio Vieira.

Evidentemente, a amizade com o Albano me deu outra visão do cristianismo, a ponto de eu entender perfeitamente a frase que cito seguidamente: no Evangelho está escrito que a Verdade vos libertará. Para [Vladimir] Lenin, a verdade é revolucionária. Então, essa questão da verdade, para o cristão e o não cristão, é importante. Isso foi me abrindo a mente.

Naquele momento, havia na Companhia de Jesus uma pessoa extraordinária, o padre Pedro Arrupe, que era o padre geral. Ele não só nos apoiou como também incentivou, o que foi muito importante. Aquele período foi muito rico. Eu pude usufruir daquele momento e aprendi muito. Foi assim que tive uma proximidade com os jesuítas.

IHU – Mas essa relação gerou no senhor uma dimensão nova e diferente em termos de fé?

Jair Krischke – Diria que sim. Com essa frase que citei, “a Verdade vos libertará. A verdade é revolucionária”, entendi que Jesus Cristo foi um grande socialista, de extrema coragem, porque nesta luta tem que ter claro o seguinte: talvez você tenha que dar a própria vida. Então, talvez a minha conversão tenha se dado neste processo.

IHU – O senhor sente que houve uma mudança existencial?

Jair Krischke – Sim, sim, sim, porque de repente quando você liga as coisas, faz uma leitura mais clara... não é fácil o momento como isso acontece. Uma vez eu fui convidado para dar uma palestra e tomei o Evangelho de Zaqueu. Quando Jesus Cristo vai visitá-lo, Zaqueu diz: “Nesta noite a salvação entrou na minha casa. Pagarei em quádruplo a todos aqueles que desfraldei e darei a metade para os pobres”. E aí eu completei: ninguém pode se reivindicar cristão sem primeiro acertar as contas. Nessa comunidade em que ministrei a palestra, o presidente era um homem fantástico, mas extremamente conservador, a quem várias vezes prestei justas homenagens, mas que não tinha sensibilidade de entender essa questão que aprendi com Albano.

IHU – Quais foram os três momentos de maior dificuldade e alegrias no seu trabalho no Movimento de Justiça e Direitos Humanos ao longo destas décadas?

Jair Krischke – Os momentos de grande apreensão geralmente se transformam em momentos de grande alegria.

O caso do sequestro de Universindo Rodríguez Díaz e Lílian Celiberti, em Porto Alegre, em 1978, pela Operação Condor, aconteceu quando o Movimento de Justiça e Direitos Humanos estava nascendo. Aquela foi a primeira Operação Condor constatada enquanto estava acontecendo, em 12 de novembro de 1978.

Na época, recebemos um pedido da Comissão Justiça e Paz de São Paulo para irmos até a rua Botafogo, em Porto Alegre, em um determinado apartamento, para ver o que estava acontecendo. O nosso companheiro, doutor Omar Ferri, foi até o apartamento da rua Botafogo, mas não encontrou ninguém e deixou um bilhete embaixo da porta.

A Lilian tinha sido presa e, no Departamento de Ordem Política e Social – Dops, foi obrigada a despejar todos os objetos que estavam em sua bolsa, na qual os policiais encontraram um papel com um número de telefone de Paris, onde estava um membro importante do partido dela. Exigiram que ela telefonasse para este número, mas ela falou de uma forma que alertou quem estava em Paris, que entrou em contato com o pessoal de São Paulo.

O pessoal de São Paulo ligou para o Luiz Cláudio Cunha, que era chefe da sucursal da Veja em Porto Alegre, e ele foi até o apartamento da rua Botafogo. Quando ele saiu da sucursal, o fotógrafo da Veja não estava, então ele convidou o fotógrafo da revista Placar para acompanhá-lo. Quando entraram no corredor do apartamento térreo, notaram que um senhor tinha acabado de entrar e subido para o andar superior e, em seguida, ele desceu com uma pistola. Eles se apresentaram como jornalistas e foram liberados. Ao saírem, o fotógrafo comentou que já havia fotografado o homem que tinha acabado de colocar a pistola na cabeça deles. Era Didi Pedalada, que havia sido jogador de futebol.

Então, eles foram para o Dops e a mãe da Lílian veio para Porto Alegre, desesperada para saber onde estava a filha. A versão que contavam era de que o casal tinha fugido por Bagé e levava consigo armas e panfletos subversivos. Nós denunciamos a prisão do casal, mas eles ficaram presos durante cinco anos e foram postos em liberdade em novembro de 1987. Eu fui a Montevidéu para a libertação deles. O doutor Ferri tinha conduzido o processo no Brasil e tínhamos conseguido a primeira condenação envolvendo a Operação Condor. Conversando, propusemos que o casal entrasse com uma ação no Uruguai ainda durante a ditadura. Eles tiveram muita coragem e entraram com a ação na Justiça uruguaia em fevereiro de 1984. Em 2002, dois envolvidos foram presos.

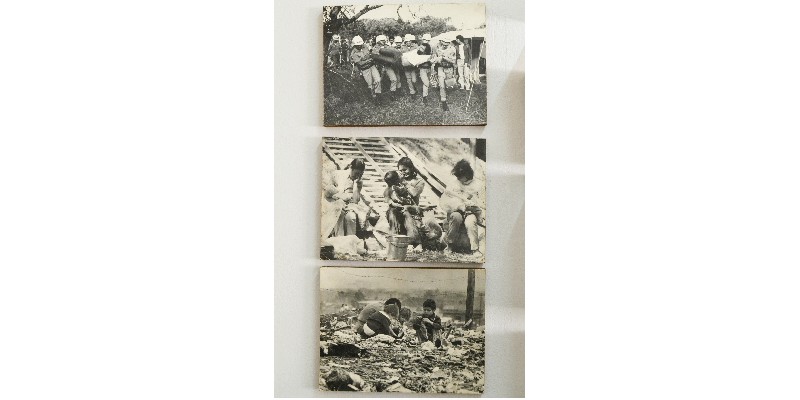

Sequência de quadros exposta na sede do MJDH (Foto: Stephany Oreli | IHU)

O segundo caso tem a ver com o Uruguai também. Em 1980, recebemos uma carta postada em Livramento, de uma médica uruguaia, contando que durante o café da manhã alguns civis entraram na casa dela e sequestraram o marido, que estava desaparecido. Ele, Cláudio Benech, era um cientista reconhecido e tinha recebido o título de doutor honoris causa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Fizemos a denúncia de mais uma vítima da ditadura.

Um mês depois da denúncia, descobrimos que ele estava preso no 13º Batalhão de Infantaria do Uruguai, conhecido como “El Infierno”, que era um centro de tortura. Fizemos uma nova denúncia, informando o local da prisão. Ele pediu permissão para ir para casa na virada do ano e não voltou mais. Ele fugiu com a família e foi até Punta del Este. Nós estávamos aguardando a família na fronteira, em três carros. Neste episódio, houve um momento que me tocou profundamente. Quando cruzamos a fronteira, ele me disse que precisava tomar um café e fomos até a rodoviária de Santa Vitória dos Palmares. Quando entramos no banheiro da rodoviária, ele abriu a mão e jogou no vaso uma cápsula de cianeto e começou a chorar. Ele disse que não poderia ser preso novamente porque não resistiria. Isso, emocionalmente, nos tocou muito. Nessa época, cada manhã, quando eu me levantava, prometia a mim mesmo: hoje eu não vou ficar paranoico. Isso valia por 24 horas.

Quando chegamos em Porto Alegre, escondemos a família na Casa Padre Jorge e, depois, a levamos para o Rio de Janeiro, onde conseguiram o status de refugiados. Foi uma imensa tensão, mas depois tivemos o sabor da vitória.

O terceiro caso não teve um final feliz e é sobre a história de um menino que foi colocado em pau de arara no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Ele era gari, foi preso e torturado. Havia um policial que estava respondendo a um processo para ser expulso da polícia e fotografou a cena para usar a foto como barganha para não ser expulso. Nós tornamos a foto pública e denunciamos o caso. O menino foi libertado e desapareceu. Aí um fotografo da sucursal do Jornal do Brasil, Jurandir Silveira, andou pelas favelas, o encontrou e o convenceu a vir até nós, que o levamos até o gabinete do chefe da polícia, dizendo que ele era uma vítima e precisava de segurança e, ao mesmo tempo, era preciso punir os responsáveis pela tortura.

Os policiais envolvidos na tortura foram levados para um quartel e ficaram lá por cerca de 20 dias. Foi encaminhado um processo contra eles e a foto foi periciada, comprovando que havia sido feita no Palácio da Polícia.

Às vésperas do depoimento, o menino foi assassinado por um drogadito que estava na frente da casa dele. Foi queima de arquivo. O promotor de justiça que atuava no caso era um ex-delegado de polícia. Ele argumentou que a foto tinha sido posada e era uma armação porque a cor da cueca do menino estava branca quando tinha que estar suja. Contra-argumentamos que a foto foi feita com flash, mas o argumento dele foi aceito e os policiais foram absolvidos.

Menino torturado no Palácio da Polícia, em Porto Alegre (Foto: Reprodução | Stephany Oreli | IHU)

Ficamos revoltados e mandamos colocar outdoors por Porto Alegre com as fotos dos três policiais, a imagem do menino em cima, e a pergunta: “Até quando impunes?” A polícia demoliu os outdoors e os policiais entraram com um processo contra nós, que fomos condenados. O governador na época era o Pedro Simon, meu amigo, e eu fui conversar com ele, dizendo que iria ser identificado na polícia por causa de uma decisão judicial. Eu disse que iria, mas não queria ser molestado porque como cidadão eu tinha o direito de ir à repartição pública da polícia e não ser molestado. Ele sugeriu que eu fosse por volta das 7 horas da manhã. Eu disse que iria na hora marcada, mas não queria ser molestado. Quando cheguei, os policiais ligaram as sirenes dos carros, vários estavam nas janelas, gritando. O processo andou e fui condenado a pagar uma multa que hoje seria o equivalente a três reais. Entrei com uma ação no Supremo Tribunal Federal – STF, mas a condenação foi mantida.

Esses são três casos muito marcantes de todas as coisas que aconteceram.

IHU – Como avalia o Brasil hoje, à luz dos últimos 50, 60 anos? Para que direção o país está caminhando em relação aos direitos humanos?

Jair Krischke – No Brasil, estamos vivendo um momento extremamente grave. Temos, na presidência da República, um presidente que fez sua campanha eleitoral com um discurso explícito contra os direitos humanos. Ao assumir, ele foi fiel às suas promessas. Ando muito pela América Latina e é só no Brasil que há essa cultura contra os direitos humanos.

IHU – A que atribui isso?

Jair Krischke – Ao fato de que a ditadura militar foi muito hábil em várias coisas, e uma delas é a guerra psicológica. A ditadura vinculou direitos humanos à defesa de bandidos e isso acabou se proliferando país afora. Na Argentina, se alguém falar contra os direitos humanos será linchado na rua, porque isso é uma coisa absurda. O mesmo acontece no Uruguai, no Chile. No Brasil, esse discurso dá ibope porque essa questão foi muito trabalhada durante a ditadura.

A questão relativa à não observância dos direitos humanos e aos sobressaltos que ocorrem no país é porque, no Brasil, não houve transição da ditadura para a democracia, mas transação. Costumo chamar a atenção para um episódio que ocorreu em 1961, quando Jango estava voltando ao Brasil e parou no Uruguai. Uma comitiva foi a Montevidéu negociar com ele, propondo que ele assumisse, mas que fosse possível mudar o regime presidencialista para parlamentarista. O primeiro-ministro na época era o Tancredo Neves. Na abertura, foi eleito, no colégio eleitoral, Tancredo Neves. A ditadura jogou duro para impedir o movimento das Diretas Já, mas depois o mesmo congresso elegeu o candidato da oposição, Tancredo Neves.

Ou seja, ao longo dos anos, essa transação vem se repetindo. Foi com Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma. A Dilma foi muito atrevida e não gostaram do atrevimento dela. Quando ela foi candidata à presidência, fui ao encontro dela com outros companheiros; disse que era vice-presidente do movimento de ex-presos e perseguidos políticos e entregamos um documento para ela com as nossas reivindicações. Ela nunca nos recebeu, mas foi atrevida o suficientemente para criar a Comissão Nacional da quase Verdade. E, agora, Lula está lá de novo.

IHU – Alguns estão dizendo que nada vai mudar no Ministério da Defesa no novo governo, com a nomeação de José Múcio, em relação ao que existe na atual administração do governo Bolsonaro. Concorda?

Jair Krischke – Exatamente porque a escolha dos comandantes segue o almanaque. Isso é muito grave para a democracia porque os militares ficam intocáveis.

IHU – Em 2015, o filósofo espanhol Xabier Etxeberría Mauleon, em conferência no IHU, defendeu uma teoria da justiça que integra justiça e perdão como caminho para reparação das vítimas e responsabilização efetiva dos agressores. Ele argumentou que o ponto mais importante na aproximação entre esses dois polos é a transformação das pessoas envolvidas (agressor e vítima) e dos papéis de cada uma nos processos, gerando arrependimento e perdão. À época, ele mencionou o caso do ETA. Como compreende essa proposta à luz da violação dos direitos humanos?

Jair Krischke – É uma utopia.

IHU – Uma utopia que deve ser buscada ou que não tem sentido?

Jair Krischke – É muito difícil porque o perdão tem exigências; é muito difícil. Aquele que é o perpetrador tem que se arrepender e pedir perdão. Mas ele tem que se arrepender. E como arrependido, na presença da vítima e dos familiares, pedir perdão. E aí a vítima e os familiares perdoarão ou não. Isso é pessoal, mas começa com o arrependimento. Há um antecedente: a pessoa tem que se apresentar e pedir perdão.

IHU – Como avalia casos que já aconteceram, como a mãe que perdoa o assassino do filho, sem que o próprio assassino tenha necessariamente se arrependido? O senhor acredita que o perdão pode ser algo genuíno, como uma decisão interior de livre e espontânea vontade, que pode gerar, como efeito, o arrependimento posterior do agressor?

Jair Krischke – Dificilmente. Não sei até que ponto esta atitude, essa iniciativa de perdoar sem que o outro peça perdão, é são, psiquicamente são. Eu sou pai, perdi uma filha por causa do câncer e isso é tão doloroso. Se ela tivesse sido vítima de um assassinato, eu não perdoaria. Uma enfermidade, nós entendemos por que está além da nossa capacidade, mas tirar a vida de um familiar é uma dor tão profunda, que esse gesto de perdão é muito exigente. Nós somos seres humanos, temos nossos limites, que são da nossa própria condição humana.

Eu conheço e lembro dessa reflexão sobre a justiça e também conheço o ETA. O movimento praticou violência, colocou bombas em lugares e foram muito atrevidos. Essa questão é complexa porque o País Basco foi dividido e 2/3 ficou na Espanha e 1/3 ficou na França. Foi uma violência. A língua basca é tão antiga que não se sabe nem a origem, e o que Franco fez com eles foi horrível.

Numa das nossas ações, acompanhamos a história de 12 bascos que saíram da Espanha e fugiram para Montevidéu. Eles montaram um restaurante de comida basca e, de repente, personalidades começaram a frequentar o restaurante. Um belo dia, um antigo militar da Espanha foi até lá e pessoas do Serviço Secreto Espanhol capturaram um casal e, logo depois, a Espanha formulou um pedido de extradição e os 12 foram presos. Um ano e meio depois, a Justiça do Uruguai chegou à conclusão de que nove deles não tinham nada a ver com o caso. Os três que ficaram presos recorreram e depois a Justiça uruguaia entendeu que eles poderiam ser deportados. Os três fizeram greve de fome e sede e a comunidade basca de Montevidéu fez uma manifestação em favor deles. Nesta manifestação, estava uma senhora que foi expulsa do país.

Meus amigos uruguaios me ligaram, dizendo que precisavam tirá-la lá. Eu a trouxe para Porto Alegre, com as provas da perseguição e a prova da absolvição dela, e comecei a procurar asilo. Conversei com meus amigos do setor de relações exteriores do México, que me disseram que o asilo só poderia ser possível se fosse encaminhado “por baixo dos panos” porque a Espanha tinha renovado a frota de veículos da polícia a fundo perdido e eles não queriam briga com a Espanha. Passei seis meses tentando asilo para ela em vários países, mas não consegui. Nos seis meses em que ela ficou aqui, conversamos muito sobre o ETA e o País Basco. Um dia, ela estava escrevendo uma carta para sua mãe em espanhol e perguntei por que ela não escrevia em basco. Ela explicou que a mãe, embora falasse basco, não sabia ler nem escrever porque Franco havia proibido o aprendizado da língua. Essa é uma violência que começou pelo Estado e depois se propagou nos movimentos da sociedade, que respondem com mais violência. Essa moça, por fim, foi para o México, mas acabou voltando para a França, onde foi presa.

IHU – O senhor tem esperança? O que alimenta sua esperança em relação ao futuro e aos desafios que se apresentam?

Jair Krischke – Quem trabalha com direitos humanos é sempre uma pessoa muito imbuída de esperança. É uma necessidade nossa ter esperança de que vale a pena. É claro que, olhando para trás, vejo algo que me preocupa muito: nós falhamos com a juventude brasileira porque ela não tem noção do que foi a ditadura. No Brasil, não há uma política séria de memória. Temos que descobrir uma forma de chegar à juventude.

Poema registrado em quadro exposto na sede do MJDH (Foto: Stephany Oreli | IHU)

Mas a esperança é que de repente vamos descobrir uma maneira. Já faz algum tempo que descobrimos que publicar livros não funciona porque o brasileiro não lê. Entendemos que fomos induzidos a ver aquela caixinha que brilha, que é a TV. Então, passamos a produzir documentários com a esperança de chegar aos jovens. Nesse momento, o Movimento está produzindo uma série sobre a Operação Condor, buscando levar essa informação. Os resultados que chegam nos entusiasmam. Então, somos gente de esperança porque, do contrário, não teria sentido. Se pensarmos que as ações não adiantariam nada, não faríamos nada. Aprendi muito nesta luta, e a questão: O que é o ser humano?

Sara Youtchau Vaiser foi uma das mulheres mais torturadas que conheço. Ela foi submetida a 26 cirurgias e até hoje ela é viva. Foi secretária do Tribunal de Haia e é a mulher que tem a gargalhada mais sonora que conheço; é complemente sã de cabeça. Eu troco e-mails com ela porque me faz bem ver uma criatura que tinha tudo para odiar o mundo, mas tem uma postura linda de ser humano.