17 Setembro 2020

Especialistas destacam diferença entre essa polĂtica e a atual renda emergencial; "Teto de gastos" atrapalha.

A reportagem Ă© de Cristiane Sampaio, publicada por Brasil de Fato, 16-09-2020.

Palco de uma das principais disputas ideolĂłgicas atuais do paĂs, a ideia de uma maior participação do Estado na assistĂȘncia financeira Ă população continua mobilizando a energia de atores polĂticos e sociais. Nesse cenĂĄrio, dois conceitos aparentemente vizinhos concentram hoje as atençÔes de parlamentares, especialistas e organizaçÔes civis: renda emergencial e renda bĂĄsica. As duas propostas dialogam, mas tambĂ©m se diferenciam diante do olhar clĂnico de quem se debruça sobre o tema.

A economista Juliane Furno explica que os dois guardam diferenças essenciais. A primeira se trata de uma renda que o Estado transfere para determinado grupo de cidadĂŁos em carĂĄter temporĂĄrio e emergencial, sendo voltada a quem responde a critĂ©rios especĂficos estipulados pelo programa. Ă o que ocorre atualmente, por exemplo, no contexto da pandemia, em que o Congresso Nacional articulou e chancelou uma polĂtica de auxĂlio emergencial destinado a trabalhadores informais e outros grupos. O objetivo Ă© socorrer parcialmente o contingente mais afetado pela piora do desemprego e da crise socioeconĂŽmica.

JĂĄ a renda bĂĄsica â tambĂ©m chamada por alguns de ârenda mĂnimaâ â tem horizonte diferente, com carĂĄter mais universal e voltado Ă melhoria do bem-estar da população. âIndependentemente da situação laboral, ela nĂŁo substitui o trabalho. Seria uma renda bĂĄsica universal pra que as pessoas tivessem direito a uma dignidade mĂnima. Alguns paĂses e, inclusive, cidades no Brasil adotam esse modeloâ, afirma Furno, que atua na Consulta Popular.

O Alasca, nos Estados Unidos, estĂĄ entre os pontos do globo onde essa polĂtica virou uma realidade. O estado distribui uma mĂ©dia de US$ 2 mil ao ano para cada habitante seu, sem distinçÔes de classe, idade, gĂȘnero, etc. Outros balĂ”es de ensaio se espalham em paĂses como FinlĂąndia, Espanha, França e atĂ© mesmo no QuĂȘnia, no leste da Ăfrica, continente onde as desigualdades saltam aos olhos do mundo.

JĂĄ no Brasil, o municĂpio de MaricĂĄ (RJ), por exemplo, vive uma experiĂȘncia-piloto que busca a implementação gradual de uma renda bĂĄsica universal. A prefeitura local iniciou a polĂtica em 2016 por meio do pagamento de cerca de R$ 20 mensais para o estrato mais pobre da população. No ano passado, o programa passou a atingir todos os cidadĂŁos com renda familiar de atĂ© trĂȘs salĂĄrios mĂnimos. O contingente abarca 42 mil pessoas do total de 163 mil habitantes do municĂpio, que se tornou referĂȘncia no assunto e pretende universalizar o benefĂcio atĂ© o ano de 2024.

Nacional

JĂĄ em termos federais, a implementação de uma polĂtica de renda bĂĄsica no Brasil segue sendo considerada um desafio de grande porte. O paĂs jĂĄ tem, desde 2004, uma norma que prevĂȘ a implementação de uma renda bĂĄsica de cidadania, a Lei NÂș 10.835. De autoria do ex-senador Eduardo Suplicy (PT), hoje vereador de SĂŁo Paulo, a legislação tem o petista como seu principal divulgador atĂ© os dias atuais, quando o paĂs ainda nĂŁo viu nascer uma regulamentação que possa garantir a aplicação da polĂtica.

O objetivo seria assegurar o pagamento anual de uma renda que auxilie o cidadĂŁo em gastos como educação, saĂșde e alimentação, sem fazer distinçÔes com base nas condiçÔes sociais de cada beneficiado.

E por que a medida ainda nĂŁo saiu do papel? Quem responde a questĂŁo Ă© o diretor tĂ©cnico do Departamento Intersindical de EstatĂstica e Estudos SocioeconĂŽmicos (Dieese), Fausto Augusto Jr., para quem a proposta exige um esforço polĂtico descomunal e contĂnuo. Tais caracterĂsticas sĂŁo tidas como um desafio para toda e qualquer polĂtica pĂșblica diante das mudanças de governo em um paĂs como o Brasil. O cientista social lembra que a ideia original de Suplicy bebia na fonte de programas como o do Alasca.

âNa lĂłgica de implementação, isso Ă© muito difĂcil pra um paĂs tĂŁo grande como o nosso, que Ă© bastante populoso e tem muita desigualdade. EntĂŁo foi construĂda, ao longo da histĂłria, por meio do Bolsa FamĂlia, a implantação de uma parte dessa ideia. Foi um primeiro movimento e ele estĂĄ dentro da LOAS (Lei OrgĂąnica de AssistĂȘncia Social, a lei que dĂĄ origem Ă prestação paga pela previdĂȘncia social que visa garantir um salĂĄrio mĂnimo mensal para pessoas que nĂŁo possuam meios de prover Ă prĂłpria subsistĂȘncia ou de tĂȘ-la provida por sua famĂlia ao benefĂcio social)â, resgata Fausto Augusto Jr., ao mencionar a Lei OrgĂąnica da AssistĂȘncia Social.

âQuando vocĂȘ avançar pra uma renda bĂĄsica, esse vai ser um segundo movimento, em que se vai incorporar mais um conjunto grande de famĂlias, de brasileiros, e aĂ vocĂȘ deveria ter um outro momento depois, em que se implementasse de fato uma renda universalâ, frisa o diretor do Dieese.

CenĂĄrio

Nos Ășltimos meses, o debate sobre a renda bĂĄsica ressurgiu em meio Ă atual polĂtica de renda emergencial, aprovada a contragosto pelo governo Bolsonaro, cuja equipe econĂŽmica segue na defesa das medidas ultraliberais. A agenda Ă© voltada para a redução dos investimentos estatais.

Paralelamente, a gestĂŁo encampa hoje um discurso de possĂvel criação de um novo programa, mas a ideia oscila entre um discurso e outro do presidente da RepĂșblica, que ainda nĂŁo apresentou um escopo definido e vem sofrendo novos desgastes polĂticos diante das primeiras formulaçÔes jĂĄ divulgadas.

A ideia inicial apresentada pelo governo aponta para o fim de algumas polĂticas sociais, como o seguro-defeso (para pescadores) e o programa FarmĂĄcia Popular, para que fosse financiada uma outra iniciativa. A proposta ganhou a etiqueta de âpopulistaâ e segue na linha do enxugamento dos gastos pĂșblicos, afastando-se do debate sobre a criação de uma renda bĂĄsica universal.

âO que o Bolsonaro estĂĄ propondo vai muito mais na linha de uma polĂtica focalizada, alĂ©m de outros problemas que ela traz. O fato Ă© que o que estĂĄ em debate hoje no Brasil sĂŁo muito mais diferentes modalidades da renda emergencial â, observa Juliane Furno.

Ela lembra que a proposta nasceu no seio do prĂłprio neoliberalismo como forma de evitar uma asfixia social de maior porte que possa travar totalmente a economia por conta da indisponibilidade de renda dos trabalhadores. Tal cenĂĄrio nĂŁo seria favorĂĄvel nem mesmo para aqueles que defendem uma menor participação do Estado nos fluxos de mercado, pois colocaria em xeque os interesses dos setores que concentram a renda e que, portanto, dĂŁo oxigĂȘnio ao sistema capitalista.

Brasil: renda bĂĄsica X austeridade

AlĂ©m do debate sobre a aprovação e a prorrogação do atual auxĂlio emergencial, a criação tambĂ©m de uma efetiva renda bĂĄsica emperra diante da polĂtica de austeridade fiscal. A agenda vive um maior aprofundamento desde 2015 e dificulta os planos dos diferentes setores que defendem uma ação forte do Estado para amenizar problemas estruturais da sociedade brasileira.

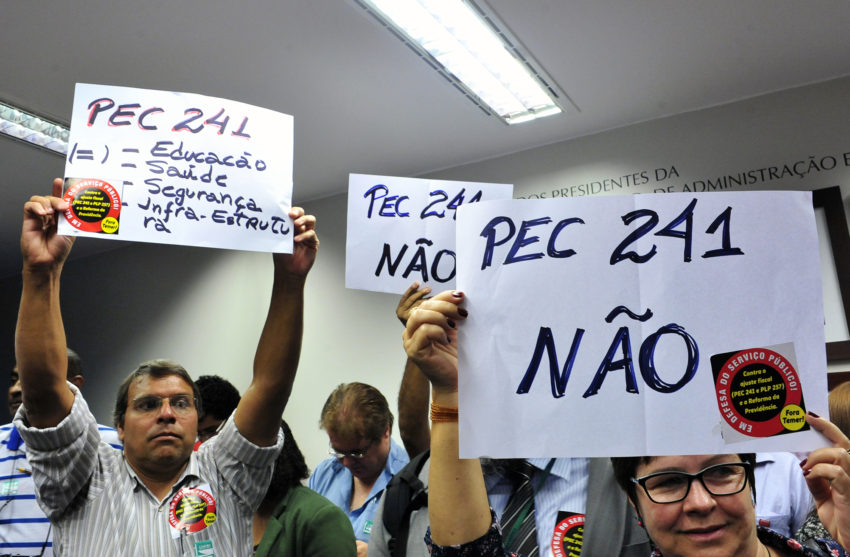

PT, Psol e atores civis â como Ă© o caso da campanha âRenda bĂĄsica que queremosâ, que reĂșne mais de 100 entidades â tĂȘm conduzido e tensionado esse debate por meio de diferentes propostas. Um empecilho jĂĄ conhecido, entretanto, impĂ”e-se pelo caminho: a Emenda Constitucional 95, que oficializou o atual ajuste fiscal. Aprovada durante o governo Temer (2016-2018), a medida estipula limites estreitos para os gastos pĂșblicos, especialmente na ĂĄrea social.

âQualquer ideia que surja, seja as desses partidos, a da sociedade civil ou mesmo a do Bolsonaro, sem romper o Teto dos Gastos, significaria necessariamente tirar renda de pobres ou da classe mĂ©dia baixa pra transferir pros muito pobres ou, entĂŁo, significaria retirar recurso de outras polĂticas para compor uma renda que seria muito mais focalizadaâ, assinala Furno.

Tributação

O deputado federal Henrique Fontana (RS), que conduz hoje a bancada do PT na CĂąmara no tema da reforma tributĂĄria, sublinha que para o avanço desse debate, Ă© preciso mudar a lĂłgica que norteia o pagamento de impostos no Brasil. A sigla defende a ampliação e o aprimoramento do Bolsa FamĂlia, que Ă© uma polĂtica focal, para ajudar a tratar as desigualdades.

O grupo, assim como um leque de especialistas, propĂ”e a aplicação de um pacote de impostos. O conjunto de medidas incluiria: taxação sobre grandes fortunas, volta do imposto de renda (IR) sobre a distribuição de lucros e dividendos, aumento da alĂquota mĂĄxima do imposto sobre transmissĂŁo de heranças acima de R$ 10 milhĂ”es, ampliação da tributação sobre o sistema financeiro e ainda impostos sobre embarcaçÔes de luxo, como iates e jatinhos.

âO Brasil Ă© tĂŁo injusto do ponto de vista tributĂĄrio que um jovem que trabalhe no Uber pra ganhar a vida paga IPVA sobre o carro que utiliza pra trabalhar e um grande empresĂĄrio que anda de jato ou que tem um iate ancorado num clube pro seu lazer nĂŁo paga imposto sobre esses veĂculos de locomoção. EntĂŁo, seria um pacote tributĂĄrio que poderia garantir em torno de R$ 250 bilhĂ”es de arrecadação por ano para o paĂsâ, destrincha Fontana.

A proposta do PT estĂĄ expressa no Projeto de Lei (PL) 4086/2020, que instaura o chamado âMais Bolsa FamĂliaâ. O PL nĂŁo tem data para apreciação pela CĂąmara.

Â

Leia mais

- Renda BĂĄsica de Cidadania, universal e incondicional. Um direito. Revista IHU On-Line, NÂș. 333

- Renda bĂĄsica em tempos difĂceis. Caderno IHU Ideias, NÂș. 284

- Cidadania, autonomia e renda bĂĄsica. Caderno IHU Ideias, NÂș. 149

- Menos R$ 300 reais: quais os impactos da redução do auxĂlio emergencial?

- PolĂtica de auxĂlio pode romper com âgorjetismoâ no Brasil. Entrevista especial com JosĂ© Antonio Castillero

- Seria a renda bĂĄsica universal a utopia que a sociedade necessita?

- ONU: renda mĂnima temporĂĄria ou renda bĂĄsica universal?

- Os R$ 600 e a brecha em meio ao pesadelo

- Em defesa da renda bĂĄsica universal

- Renda Båsica Universal: por que é urgente sua implementação?

- âA renda universal Ă© uma imposição das profundas transformaçÔes no mundo do trabalhoâ. Entrevista especial com Waldir Quadros

- SalĂĄrio mĂnimo universal para todos e sem distinçÔes: um argumento humanista para implementĂĄ-lo

- A Alemanha experimenta a renda universal: 1200 euros por mĂȘs durante trĂȘs anos, sem condiçÔes

- A renda bĂĄsica universal. A âtorção randĂŽmicaâ: âA esquerda estĂĄ Ă direita e a direita estĂĄ Ă esquerdaâ

- Antes motor de crescimento e contra desigualdade, salĂĄrio mĂnimo 2021 seguirĂĄ desvalorizado

- Liberais e progressistas aprovam a Renda BĂĄsica. Quem vai pagar a conta, entretanto, Ă© a disputa no modelo a ser adotado. Entrevista especial com Guilherme Mello

- Caminho para renda bĂĄsica universal permanente passa por tributar economia digital

- Erich Fromm e a renda anual garantida

- Os argumentos a favor de uma renda bĂĄsica universal

- Renda Båsica Universal ou Pleno Emprego e Trabalho Decente? Artigo de José Euståquio Diniz Alves

- âRenda bĂĄsica divide e une liberais e desenvolvimentistasâ. Entrevista com Guilherme Mello

- ONU defende renda båsica para um terço do planeta

- A Renda Båsica Universal na América Latina e no Caribe, uma medida de vida ou morte após a pandemia

- Grupo de Puebla propĂ”e renda mĂnima universal para cidadĂŁos da AmĂ©rica Latina

- Cepal propĂ”e avançar para uma renda bĂĄsica para ajudar a população mais vulnerĂĄvel a superar os efeitos do coronavĂrus

- A renda universal, um salårio de novo tipo, deve ser a matriz para o futuro da organização da sociedade. Entrevista especial com Bruno Cava

- Os R$ 600 que podem mudar a face do Brasil

- Uma ârenda universalâ. A proposta do Papa Francisco. Artigo de GaĂ«l Giraud

- Campanha âRenda BĂĄsica que Queremosâ lança sua fase 2 pela prorrogação do auxĂlio de R$600

- Renda universal corta em diagonal o debate monetĂĄrio saturado ideologicamente

- Renda Universal. Mobilização social e âcommonfareâ

- Imprimir dinheiro para a renda universal

- Renda bĂĄsica e os âinvisĂveisâ que todo mundo vĂȘ

- âA renda bĂĄsica Ă© um colchĂŁo de segurança para nossas economias, nĂŁo sĂł as domĂ©sticasâ. Entrevista com Philippe van Parijs

- A pandemia e a necessidade de uma reforma universal do bem-estar social e de uma renda bĂĄsica

- A fase seguinte: uma renda bĂĄsica. Artigo de Guy Standing

- Quem tem medo da Renda Universal (e por quĂȘ)