Na conferência “Impactos psicológicos do desastre socioambiental do Vale do Taquari”, professora reconstitui o cenário de destruição e conta como está sendo cuidar da saúde mental das vítimas

Profissionais de saúde mental sempre alertam que é preciso ficar atento para os sentimentos mais depressivos que neste período de fim de ano tendem a emergir com mais força. Agora, imagina isso num cenário como o do Vale do Taquari, em que municípios foram dizimados pelas enchentes de setembro e que em novembro voltaram a reviver tudo. A psicóloga e professora universitária Gisele Dhein observa que este ainda é um momento de recomposição e acompanhamento, sendo muito difícil e precoce mensurar os efeitos na saúde mental no longo prazo. “É um cenário desafiador, especialmente porque estamos chegando no fim do ano, as escolas entram em férias e temos novos desafios porque equipamentos de saúde, assistência e educação foram atingidos. O desafio é enorme para 2024”, pontua.

Gisele vem atuando diretamente nas articulações de equipes de apoio e, no fim de novembro, proferiu a videoconferência “Impactos psicológicos do desastre socioambiental do Vale do Taquari”, promovida pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Abaixo, reproduzimos os principais pontos de sua fala na forma de texto. Ela lembrou que passar pelo Vale ainda é sentir o drama das cheias em todos os nossos sentidos. “As regiões alagadas têm cheiro e isso aguça nossos quatro sentidos de uma forma que também mobiliza de outro modo, não tem como não se impactar. 100% da população foi atingida direta ou indiretamente”, diz.

Por isso, analisa que “o real efeito do que vivemos com as cheias só vamos ter em 2024”. Afinal, as pessoas, as cidades estão em movimento, onde ocorrem verdadeiros êxodos em determinados territórios. “O que mais estamos vendo são trocas, pessoas que não moram mais em um local, mudando para outro, a busca por lugares seguros, aqueles que querem retornar, mas não podem”, detalha. Mas, ao mesmo tempo, há o drama de quem não quer deixar o seu pedaço de chão. “Às vezes, para nós, parece simples dizer que o rio está ali, que as pessoas devem pegar as suas coisas e sair. Mas como vamos dizer para o senhor que trabalha na beira do rio, vendendo minhocas, que ele tem que morar em um lugar que fica a 30 quilômetros do rio?”, questiona.

Gisele Dhein (Foto: acervo pessoal)

Gisele Dhein é graduada em Psicologia pela Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, mestre em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS e doutora em Educação pela UNISC. Trabalha como docente na Universidade do Vale do Taquari – Univates, onde também coordena estágios do Curso de Psicologia.

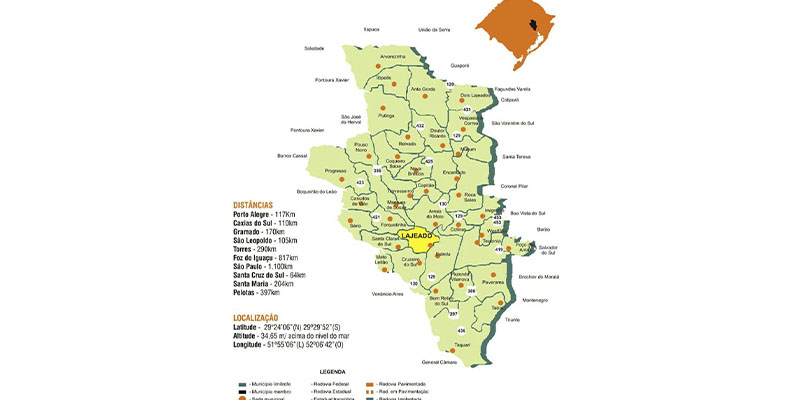

O Vale do Taquari está localizado mais ou menos próximo da área central do Rio Grande do Sul e se constitui como vale em função do Rio Taquari, que foi o principal responsável pelas inundações havidas nos meses de setembro e novembro.

Vale do Taquari no contexto do Rio Grande do Sul | Mapa: Univates

Faço esse delineamento porque a minha fala leva em conta a 16ª Coordenadoria de Saúde que abrange 37 municípios. Vou falar especialmente de oito municípios que foram atingidos na primeira inundação. Eles são: Muçum, Roca Sales, Encantado, Arroio do Meio, Colinas, Lajeado, Estrela e Cruzeiro do Sul. Foram atingidos ainda Bom Retiro e Taquari, mas em menor proporção.

Não sou especialista em emergência e desastres, mas vou compartilhar o lugar de fala que vem de uma relação da Univates com essa experiência, contando como se deu a articulação no momento das cheias e inundações. Relato o que ocorreu até 18 de novembro e, depois, complemento sobre o segundo momento, o qual estamos vivendo [a videoconferência ocorreu em 30-11-2023]. Vou comentar a situação a partir da saúde coletiva e das políticas públicas, dos impactos psicológicos e da articulação de cuidado que estamos realizando nesse momento.

A experiência que tivemos com emergências, desastres e primeiros atendimentos psicológicos nesse momento de crise, de certo modo, tinha acontecido quando tivemos a pandemia de Covid em 2020. O nosso território, no RS, foi o primeiro que teve a grande quantidade da emergência da crise de saúde pública, com os primeiros casos mais graves. Do mesmo modo que a Unisinos, a Univates também entra na categoria das universidades comunitárias e, quando elas têm esse rótulo, têm uma articulação com os municípios.

Em 2020, a universidade, em parceria com a prefeitura municipal de Lajeado, fez um apoio psicossocial às equipes de saúde. A literatura nos diz que, quando há intervenção nos três primeiros meses numa situação de crise e emergência, reduzimos os impactos a longo prazo. Ações de prevenção, atenção e cuidado ao trabalhador que cuida da comunidade também geram um cuidado para a comunidade.

Os municípios atendidos são pequenos e são de onde advêm nossos estudantes na universidade. O Vale todo tem 350 mil habitantes. Se formos fazer uma analogia, Canoas tem essa população. Lajeado é o maior município, com cerca de 90 mil habitantes, segundo o último censo. O próximo maior município tem aproximadamente 38 mil habitantes, mas desses 37 municípios, 90% deles têm menos de 10 mil habitantes ou menos de 5 mil habitantes. Isso mostra que temos um desafio para pensar a rede de cuidado de diferentes modos porque as redes de atenção psicossocial e à saúde são diferentes em cada local, com equipamentos de saúde diferentes em Lajeado e em grandes centros, como São Leopoldo, Porto Alegre e Canoas.

Na última inundação de 18 de novembro, cerca de 50% dos municípios do Rio Grande do Sul foram atingidos; foram mais de 200 com certeza. Há um cenário que não é mais somente do Vale do Taquari, mas de várias partes do estado.

No Vale do Taquari, temos uma tradição de naturalizar as inundações. Falar em metragem do rio é quase senso comum na cidade. O leito do rio tem 13 metros. Era comum enchentes grandes chegarem a 24, 25 metros, onde já causavam um transtorno no município, ou seja, tinha uma tradição, uma cultura de enchente. Mas a inundação de 04-09-2023 elevou entre 5 e 6 metros o nível da enchente do que a região estava acostumada. O rio chegou a 30 metros, a uma cota em que nunca havia chegado.

Foi um cenário que se deu na madrugada de 4 para 5 de setembro, de forma intensa, violenta. A subida do rio era acompanhada de hora em hora antes de 4 de setembro. Houve um tempo para a retirada dos móveis e utensílios das casas, onde as pessoas sabiam o comportamento do rio de modo quase empírico, pois ele ia subindo lentamente. Já na inundação do dia 4 não foi assim. Ela veio em uma intensidade e volume de água que não deu tempo de as pessoas se moverem. Mesmo quem já tinha experiência de enchentes não acreditava que a situação poderia chegar na proporção que chegou.

Os alertas que foram dados não foram escutados do modo como deveriam. Isso já nos traz um desafio em termos de políticas públicas, que é o trabalho da promoção e da prevenção. A intenção da universidade com os trabalhadores da saúde é pensar também estratégias para que tenhamos efeito de educação em saúde de prevenção.

Falo em saúde a partir do conceito do Sistema Único de Saúde – SUS, que é um conceito ampliado de saúde e não só a ausência de doença, mas também os condicionantes e determinantes sociais que dizem algo sobre o nosso comportamento. Quando falo de saúde, falo de trabalho, educação, saneamento básico, meio ambiente, ou seja, do contorno da vida do sujeito que nos diz algo sobre o processo de saúde dele. A Organização Mundial da Saúde – OMS trata da saúde em termos biopsicossociais, não somente biológico, mas psicológico e social.

Temos uma cultura de inundação no Vale, pois a região tem uma relação com o rio, principalmente pela história como o rio foi se construindo. As cidades foram se construindo historicamente ao longo do seu leito, porque as pessoas chegavam de navio e se deslocavam e se constituíam na margem do rio. Assim, as cidades foram convivendo com o rio.

No entanto, este ano estamos acompanhando as questões climáticas que têm se modificado e apresentado desafios para o Brasil inteiro. E, aqui, vivemos a devastação do vale em 4 e 5 de setembro, sem acesso às cidades e sem comunicação. As cidades de Muçum, Encantado e Roca conseguiram acesso em dois ou três dias após 4 de setembro.

Quando falamos de impactos psicológicos, consideramos que existe um antes e um depois. Ou seja, tinha uma situação de relação com o rio e o território antes de 4 de setembro e outra relação com o rio, o território e a paisagem do vale depois. Houve uma devastação intensa, com cada município vivendo essa história da cheia de modo diferente.

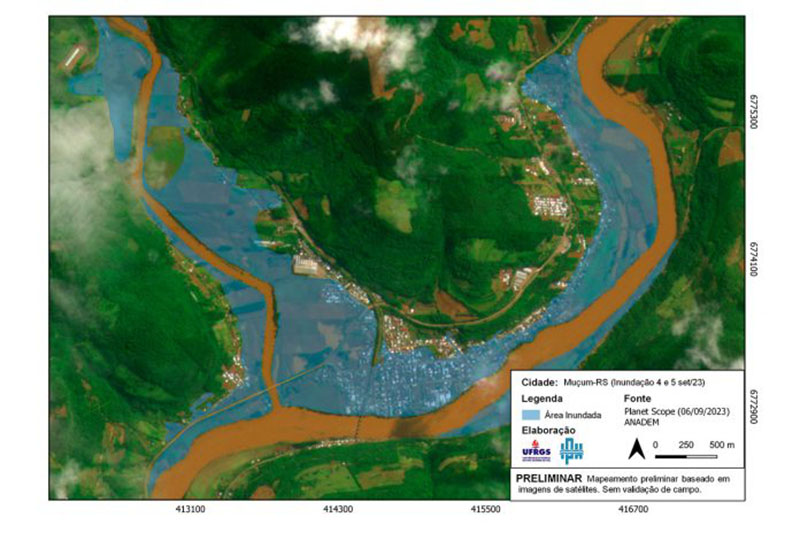

Embora Muçum tivesse tido uma experiência de cheia em 2020, onde 67% do município foi atingido, na enchente de 4 de setembro, 87% do município foi atingido. Muçum, Encantado e Roca ficam em uma descida de serra, a água do rio vem com uma intensidade gravitacional intensa e depois vai perdendo a força de declive e por isso aquele território foi, em termos de devastação, o mais destruído. Muçum, com quatro mil habitantes, Roca com 12 mil, Encantado com 28 mil, Lajeado com 90 mil; áreas diferentes foram atingidas. Além disso, o Vale também é caracterizado pela agricultura. Várias propriedades rurais foram atingidas.

Mapa da inundação do Taquari sobre cidade de Muçum | Mapa: UFRGS e Univates

Ações intersetoriais foram feitas e essa intersetorialidade fez o enfrentamento do evento climático que nunca havia sido vivido. Escutávamos situações como a de Petrópolis [no Rio de Janeiro] e Brumadinho [em Minas Gerais], que eram pontuais em algumas cidades. Os organismos que auxiliaram no acolhimento e na questão da emergência diziam que era a primeira vez que estavam atendendo um território violentado. Em termos de extensão, de Muçum até Estrela, chegamos a 50, 60 quilômetros de extensão em linha reta, sem considerar as áreas rurais.

O apoio psicossocial é uma ferramenta de primeiros socorros psicológicos. Não sou especialista, mas tivemos as capacitações e os treinamentos de uma articulação que, no primeiro momento, entre 4 e 5 de setembro, iniciou com a Rede de Apoio Psicossocial – RAP, que é uma ONG, com a 16ª Coordenadoria de Saúde – o que inclui as instâncias do governo federal e estadual em termos de Defesa Civil, corpo de bombeiros, exército –, a universidade e os contatos dos municípios. Esses foram os primeiros vínculos.

O cenário foi se montando no dia 5 e 6, quando não se tinha mais acesso, informações e se começou a ter, devagar, a noção de que o cenário não era o de uma enchente como outra. Isso fez com que, num primeiro momento, evidenciássemos que dentro da crise havia um caos, mas dentro do caos havia uma organização, e se começou a ter uma mobilização muito centrada, num primeiro momento, em Lajeado, que tem uma estrutura maior. O governo do estado montou um QG em Encantado para atender a região mais devastada e que precisava de intervenções mais pontuais.

Começou uma tentativa de organização de voluntários, de acolhimento aos trabalhadores e também começamos a perceber que os trabalhadores da assistência, da saúde, da defesa civil também tinham sido atingidos. Então, quem faria o acolhimento à população, considerando que os trabalhadores também se incluem nela? Fazer esse primeiro mapeamento foi caótico.

A primeira cena da primeira semana foi de um mapeamento de sobrevivência, de salvamento de vidas. São 53 mortes confirmadas em decorrência de 4 de setembro e cinco pessoas estão desaparecidas ainda [em 30 de novembro, data da videoconferência]. Era algo que não se tinha vivenciado até então em decorrência da gravidade do evento.

O primeiro momento da primeira semana foi de um acolhimento das pessoas que estavam machucadas, feridas, que precisavam de abrigo, e ter a lista real dos desaparecidos, dar apoio às famílias com vítimas, com reconhecimento de corpos e acompanhamentos. Tudo isso foi feito em parceria. A universidade tem uma relação com esses municípios em função dos estágios dos nossos estudantes da área da saúde que estão nesses municípios. Costumo dizer que também há um vínculo afetivo aí e no afeto também há confiança. Temos egressos da universidade que trabalham na área da saúde e da assistência social nesses municípios que gritaram para a universidade, solicitando ajuda. Fomos articulando essa rede e ajudando o Estado a fazer o mapeamento e a organização.

Em um segundo momento, o Estado tomou a frente da articulação da gestão. A universidade seguirá esta diretriz, porque cabe ao Estado esse gerenciamento. A Frente Nacional do SUS veio em setembro e retornou recentemente depois da segunda enchente, para ampliar a área de abrangência de atuação. Nesse período ocorreu também a missão dos Médicos Sem Fronteiras, que fazem missões de dois a três meses. Num primeiro momento, eles fizeram uma intervenção no território e, no segundo momento, fizeram capacitações e formações, nos direcionando para a continuidade do trabalho a partir do conhecimento que eles têm em atuação nessa situação de emergência climática.

Esse foi o desenho feito no primeiro momento e a universidade segue atuando a partir de demandas que vêm do Ministério Público e do Estado. Temos três ou quatro pessoas que são referência na universidade para realizar essa conversa com o Estado. Estou como referência no apoio psicossocial, uma colega trabalha na área da habitação, outra atua com relação a demandas gerais e outros dois colegas estão na área ambiental. Nós já temos uma articulação cotidiana com o Estado a partir dos estágios, projetos de extensão e ações que a universidade faz no território.

Pensando o impacto psicológico na saúde mental, também existe um imaginário da psicologia enquanto sendo um atendimento somente individual ou direto. A pergunta que surge é quantos psicólogos são necessários para atender a população. Começamos a desconstruir isso do ponto de vista da política pública. Quem trabalha com psicologia na atenção básica à saúde, em estratégias de saúde na família ou em postos de saúde, sabe que esse trabalho de assistência básica é pensando dentro de uma comunidade e não individualmente.

Adotamos o modelo de trabalho de uma pirâmide cuja diretriz é internacional. Primeiro, trata-se de garantir serviços básicos e segurança. Ou seja, a busca por qual território foi mais atingido, qual região, quantos foram resgatados, para quais abrigos ou locais vão, qual é o ponto mais próximo, como vamos fazer para dimensionar a logística etc. Atuam neste momento a Defesa Civil, os bombeiros, o exército. Vão ser garantidos o abrigo, a comida, a água, a roupa limpa, a segurança.

Costumamos dizer que não existe profissão para atuar nesse cenário porque, quando falamos em apoio psicossocial, parece que isso diz respeito à psicologia e à psiquiatria, mas a questão é que quem se sentir capacitado e apto a fazer isso, poderá atuar. Não é a graduação que vai dizer se a pessoa pode ou não atuar porque não se trata de fazer intervenção psicológica. Trata-se de garantir direitos, vidas, acesso ao mínimo da dignidade humana.

Um detalhe importante é que somos um vale onde as migrações contemporâneas são muito presentes. Temos muitos migrantes venezuelanos, haitianos e senegaleses na região de Encantado, Lajeado, Estrela e Arroio do Meio. Também temos o desafio de ter um mediador intercultural, o desafio da língua, da multiculturalidade, que também precisa ser escutada e levada em consideração. Nesse momento, faz-se o apoio à comunidade e às famílias que estão precisando.

Nas primeira, segunda e terceira semanas, os sintomas psíquicos que essas pessoas têm não se caracterizam como transtorno mental. Eles são reações normais a uma situação anormal. Perder o sono, não ter fome, ter insônia, enjoo, crise taquicardíaca é o esperado porque a situação não foi normal. Se o sujeito não reage e segue a normalidade, também é algo esperado.

As regiões alagadas têm cheiro e isso aguça nossos quatro sentidos de uma forma que também mobiliza de outro modo, não tem como não se impactar. 100% da população foi atingida direta ou indiretamente. A primeira base da pirâmide é importantíssima em um momento de emergência; as ações são coletivas e são na comunidade que evitamos problemas posteriores. Se invertermos a pirâmide, teremos um colapso do sistema de saúde posterior e não teremos psicologia ou psiquiatria que dê conta. As ações coletivas e comunitárias – e essa já é uma política muito presente no SUS – a partir da cultura do local, do que a comunidade entende e deseja que seja importante para ela naquele momento, são importantes porque o impacto futuro dos problemas de saúde será menor.

Em um segundo momento, garantindo a segurança, o apoio às comunidades e famílias é uma potência para ajudar a minimizar o impacto das cheias. Identificado isso, estabelecendo a segurança, começamos a olhar para quem precisa de apoio mais especializado e maior. É um mapeamento feito pelos agentes de assistência à saúde que identificam os sujeitos que precisam de medicação, que perderam receitas, que precisam de atendimento médico. Quem conhece essa realidade é quem atua no território. Nessa margem está de 10 a 15% da população.

No médio prazo, ou seja, meio ano e um ano adiante, podem ter sujeitos que vão desenvolver transtornos graves em decorrência dessa situação, especialmente quando começa a se aproximar o aniversário do evento, o aniversário de uma pessoa próxima que morreu, ou de algo específico que a pessoa retoma. Hoje, de 2 a 3% da população tem transtornos moderados ou graves. Espera-se, a partir de um estudo epidemiológico, que esse número dobre depois de um impacto como o que ocorreu na região. Ou seja, a ponta da pirâmide vai de 4 a 5% nas populações atingidas.

Temos que cuidar para não inverter a pirâmide e não patologizar os casos. É preciso ter cuidado para não embotar sintomas que precisam ser vividos para que não se tornem, posteriormente, transtornos graves. Nessa faixa há os quadros esperados e temos as respostas esperadas.

Aqui tem uma particularidade da região que é a população idosa do campo. Essa é uma situação que estamos olhando com muita atenção e carinho. Das 20 cidades em que há mais idosos no Brasil, quatro são do Vale do Taquari. A perspectiva é de que em 10, 20 anos, tenhamos mais municípios com população idosa.

Do mesmo modo, temos um olhar para as crianças, com articulação na área da educação porque para as crianças que perderam as suas casas e estão desabrigadas, a escola é o marco da rotina, e para a criança a rotina é redutora de impacto e de sofrimento. Tentou-se ao máximo, o quanto antes, voltar à rotina escolar para a criança ter uma regularidade que minimizasse o impacto. Operamos dentro de uma lógica do SUS e do SUAS porque a intersetorialidade estava presente aqui.

Temos vivido, desde setembro, algo muito bonito: temos conseguido fazer articulações intersetoriais, conseguindo algo que antes não se tinha, com agendas de atuação conjuntas. Essa rede intersetorial começou sendo articulada pelo apoio psicossocial. Realizamos encontros semanais entre a universidade e setores do Estado que estão fazendo as ações durante a semana. A cada semana pensamos articulações para a semana seguinte, em articulação com os municípios.

Recentemente, começamos uma ação de recolhimento dos entulhos, que está preocupante. É preciso haver aterros específicos para deslocar os entulhos e toda a logística foi preparada. Esse trabalho vai durar três meses. O que vemos operar é a potência da política pública, fazendo com que o cuidado à comunidade ocorra.

Temos desafios. Os municípios têm diferentes etapas a partir das suas diferentes organizações. Vemos a crise dentro da crise. Conflitos que antes já existiam emergem com mais força agora, mas há uma preocupação de apoio aos municípios na articulação. Há locais que nós, enquanto universidade, já temos parcerias e conseguimos atuar. Em outros, as parcerias ainda estão se firmando.

Tudo isso ainda se coloca como um grande desafio e aprendizagem para pensar. Temos o cuidado de fazer as ações olhando as particularidades de quem precisa de uma singularidade, mas também pensando que em determinados territórios a singularidade é a própria comunidade ou a própria família, ou um coletivo que ali se coloca. A população migrante também precisa ser olhada com uma particularidade diferente da população brasileira porque tem desafios diferentes, documentos distintos foram perdidos, outras instâncias têm que ser acionadas, políticas públicas diferentes às vezes precisarão ser colocadas.

A questão da habitação é um desafio enorme e esse talvez seja o principal. Em outros municípios, a situação socioeconômica das famílias é mista e na mesma rua tem desafios distintos de renda colocados. Então, as políticas de habitação também são diferentes a partir da renda e se coloca um desafio aí muito complexo.

Estavam sendo concluídos os laudos de risco da primeira enchente e veio a segunda. A Defesa Civil mapeou áreas de extremo risco, para onde não há possibilidade de retorno. Como construir com essa população o deslocamento de um território que faz sentido em sua vida?

Às vezes, para nós, parece simples dizer que o rio está ali, que as pessoas devem pegar as suas coisas e sair. Mas como vamos dizer para o senhor que trabalha na beira do rio, vendendo minhocas, que ele tem que morar em um lugar que fica a 30 quilômetros do rio? O principal momento no acolhimento é o não julgamento do porquê as pessoas moravam em determinados locais, ou por que motivo o território foi se construindo. Até então o rio era um amigo nosso. Como vamos transformá-lo em inimigo?

Numa das nossas capacitações, um médico dos Médicos Sem Fronteiras disse uma frase boa: “guardemos nossas opiniões na caixinha e fiquemos quietinhos. Não vou dizer para o outro o que ele tem que ter ou deixar de ter”. Ou seja, precisamos saber escutar e conduzir as situações da melhor forma possível. A rede intersetorial tem permitido conhecer o saber do outro e como as ferramentas de trabalho do outro me ajudam a pensar. Temos aprendido um com o outro para entender o território, as leis que estão ali. Ao mesmo tempo, os demais profissionais estão entendendo que o modo de fazer a comunicação para a comunidade que não poderá voltar para território impacta posteriormente no atendimento de saúde e assistência social ou no adoecimento dos sujeitos ou na escola da criança que se trocar de território vai ter que ter novas relações.

Em um dos municípios, 10% das crianças tinham trocado de escola. Pensando na região, isso é um percentual alto. Vai ter um êxodo interno em função de algumas famílias que não querem voltar ao território, e daquelas que querem voltar, apesar do risco muito grande. Tudo isso estava sendo colocado e começando a ser trabalhado até que ocorreu a segunda enchente em 18 de novembro, quando começou o novo dia 1 para nós.

Nós tínhamos como marca histórica a famosa enchente de 1941. A de 4 de setembro passou a de 1941 e a de 18 de novembro foi a terceira maior enchente da história, que devastou tanto quanto a enchente de 4 de setembro. Os relatos são de que em termos de lama, a última enchente teve mais sedimento dentro das casas, enquanto a outra veio devastando. O impacto psicológico não é só do sujeito em torno dos seus sintomas, mas é um impacto coletivo, no território; é outra cena de cidade que se coloca. São cidades que estão desconfiguradas. Tem movimentação de indústrias querendo sair de áreas alagadas.

É um cenário desafiador, especialmente porque estamos chegando no fim do ano, as escolas entram em férias e temos novos desafios porque equipamentos de saúde, assistência e educação foram atingidos. O desafio é enorme para 2024. Cada território vai ter seus impactos, com diferentes características nas áreas urbanas e rurais. Lajeado é uma cidade 98% urbana, em compensação os municípios ao lado tiveram territórios rurais extremamente atingidos.

Precisamos olhar para essa particularidade e fazer esse deslocamento. Muitas comunidades ficaram muito tempo sem luz e sem água. Precisamos repensar isso e há desafios postos que são novos e não tão novos, que a região precisará se repensar coletivamente. Há populações diferentes, economias diferentes, crenças diferentes. Não temos ainda como mensurar os efeitos dos impactos psicológicos porque talvez ainda estamos observando comportamentos esperados: alguns estão mais apáticos, outros, ansiosos, outros, com insônia, outros, paralisados, não conseguindo se movimentar. O real efeito do que vivemos com as cheias só vamos ter em 2024 porque as cidades estão se movimentando, e o que mais estamos vendo são trocas, pessoas que não moram mais em um local, mudando para outro, a busca por lugares seguros, aqueles que querem retornar, mas não podem. Ou seja, ainda estamos vivendo os efeitos esperados.

Temos um compromisso com o território e a comunidade que aqui vive, mas quem está à frente da gestão da crise é o Estado. As ações que vamos realizar serão demandadas ou articuladas pelo Estado. Estamos no desafio de como articular isso com a comunidade, com as pessoas porque as ações não podem estar desarticuladas do território e da vida das pessoas. Esse é o maior desafio que vem pela frente. “Estar com”, “trabalhar com”, “fazer com” a comunidade, também são formas de minimizar o impacto psicológico.

Assista a íntegra da conferência em vídeo: