"O intento de 'passar a boiada', tal como a 'arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde' – dizeres presentes no marco de início da construção da Transamazônica – compartilham a ideologia do progresso capitalista e da exploração colonial de recursos que atravessam a nossa história. Elas podem ser sintetizadas no 'ideal moderno do Plus Ultra', isto é, em uma 'vocação' da civilização ocidental – historicamente datada do século XVI – pela conquista de 'novas fronteiras' (forças centrífugas) e pela tomada do ímpeto como virtude, ao invés do modelo (ou advertência), persistente desde a Antiguidade, de conservação das fronteiras originais (forças centrípetas) e da prudência como virtude – Non Plus Ultra. A lógica do Plus Ultra conduziu a civilização ocidental a uma política de dominação e expropriação de pessoas e de extração ilimitada de recursos, que hoje cobram o seu preço", escreve João Brancato, em artigo para a Coluna Rumo a Assis: na direção da Economia de Francisco, publicada pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU.

João Brancato é historiador, especialista em história da arte no Brasil. Doutorando em História pela Universidade Estadual de Campinas, sob orientação do Prof. Dr. Jorge Coli e bolsa de pesquisa pela Fapesp. Mestre, bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora.

O Rio? É doce.

A Vale? Amarga.

Ai, antes fosse

Mais leve a carga.

(em Lira Itabirana, de Carlos Drummond de Andrade)

Nascido no litoral carioca, enraizado no interior mineiro, cresci em viagens pela estrada. Entre as curvas do asfalto e dos mares de morro, habituei-me a enquadrar, da janela do carro, as paisagens líricas e infindáveis de Minas Gerais, tão bem captadas pelo italiano Facchinetti, no século XIX, e pelo modernista mineiro Guignard, no século passado. Ora cobertas por um verde-bandeira típico dos vestígios de mata atlântica; predominantemente verde-oliva dos campos de pastagem, as cores da paisagem associam-se facilmente ao imaginário de uma pátria que historicamente alçou as grandezas da fauna e da flora como elementos de distinção em relação às demais nações.

Figura 1: Nicola Antonio Facchinetti: Panorama de São Tomé das Letras, MG, 1876. Óleo sobre tela, Museu Nacional de Belas Artes

Figura 2: Alberto da Veiga Guignard. Paisagem Imaginária. 1950. Óleo sobre madeira.

Pátria que, contudo, não protege ou valoriza a grandeza de suas cores, senão nas bandeiras e nos uniformes. Do enquadre da janela, o verde, borrado pela velocidade do carro, é interrompido constantemente pelo intenso laranja, quebrando a ilusão poética das paisagens de Guignard. Cor de terra, de terra exposta; laranja ex-verde, poderia ser a sua nomenclatura; laranja após verde-oliva, após verde-bandeira; laranja de terra que sangra; barro, barranco. Nem sempre é a ação antrópica a responsável por esses fenômenos erosivos, mas a devastação da cobertura vegetal é o seu principal fator, e por sua vez somos nós os seus maiores responsáveis.

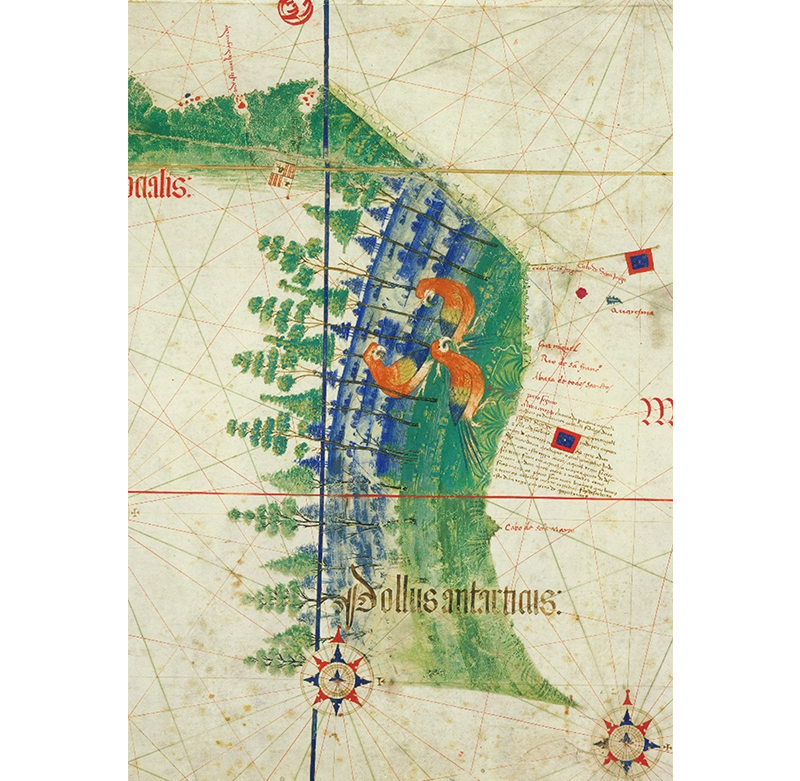

Historicamente, o território brasílico foi intensas vezes retratado como um lugar de natureza exuberante e “virgem”, ora selvagem, ora idílico. No século XVI, em suas primeiras representações cartográficas, o Planisfério de Cantino apresenta ao navegador europeu o contorno de Vera Cruz, formada por grandes florestas, rios caudalosos e aves vermelhas – honrando, aliás, um dos nomes de batismo daquele território, “Terra dos papagaios”. Longe de uma inocente utopia, contudo, a idealização desses cenários refletia o desejo por sua posse, o mapeamento das riquezas que ali poderiam ser obtidas. Conhecer para conquistar. Se historicamente tratava-se de uma terra “virgem”, historicamente tratava-se também de uma terra a ser “desvirginada” pelo colonizador europeu, tal como vê-se representado em outro mapa de alguns anos depois, Terra Brasilis, de autoria portuguesa. Nele, a exuberância tropical é dividida com a extração da preciosa madeira que serviria para tingir as vestes europeias e o nome do novo território. Extração oriunda de relações desiguais entre povos. Diante da imagem, a representação do abate da floresta pelas forças indígenas parece inocentar o interesse dos europeus, que permanecem no mar, em seus navios.

Figura 3: Detalhe da reprodução do Planisfério de Cantino, 1502. Original na Biblioteca Estense Modena, Itália.

Figura 4: Pedro Reinel, Jorge Reinel, Lopo Homem e António de Holanda. Detalhe de Terra Brasilis, parte do Atlas Miller, 1519. Biblioteca Nacional da França

O enquadramento dessas paisagens exuberantes e ricas frequentemente fascinou artistas estrangeiros e brasileiros. Contudo, é possível localizar em suas obras elementos que – talvez de forma inconsciente ou despropositada – traem esse sentido inequivocamente idílico, que interpreta o país como um local de convívio harmônico entre natureza e civilização. Tratam-se, é verdade, de pequenos detalhes. Porém, uma vez notados, parecem ganhar uma dimensão imprevista nas obras. Em minha leitura, os pequenos tons alaranjados na paisagem verdejante, tal como nas margens do asfalto, funcionam como um índice da devastação desses espaços. Eles são testemunhas da nossa convivência histórica com a devastação. Conviver – veja bem, viver com, viver em par – com a destruição, a ponto de a normalizá-la na paisagem. A ponto de não percebermos no verde os crescentes tons de laranja que o dominam.

No Brasil de Nassau, no século XVII, Frans Post foi um dos artistas contratados para o mapeamento do território conquistado pelos holandeses na região onde hoje é o estado de Pernambuco. Uma de suas primeiras obras, Vista da Ilha de Itamaracá, de 1637, insere o espectador, à distância, na costa, ao lado das figuras humanas que, por sua relação, anunciam a estruturação escravista do sistema de exploração de terras e homens. Ao fundo, na ilha, distingue-se as construções em seu topo, e na extrema direita, fundido em meio ao verde acinzentado, possivelmente o Forte Orange, fortificação construída pelos holandeses para defesa da região conquistada. Nem o forte, nem as miniaturas de palmeiras, nem as casinhas de telhados coloniais, contudo, chamam-nos a atenção: o olhar é forçosamente conduzido ora para as relações escravistas entre brancos e negros no primeiro plano, ora para o imenso ponto laranja na ilha, mata dragada pela terra explorada, descoberta, processo erosivo intenso, voçoroca – do tupi, terra rasgada. Curiosa escolha do artista em destacar esse verdadeiro monumento erosivo, que serve também como baliza referencial para identificação do próprio território. A presença da destruição marca a presença humana no topo da ilha.

Figura 5: Frans Post: Vista da Ilha de Itamaracá, 1637. Óleo sobre tela, Maurithuis, Haia

Apesar de Post nos oferecer, no século XVII, um exemplar de pintura de paisagem que retrata um espaço do passado onde a devastação da terra já está em progresso, será principalmente a partir do século XIX que encontraremos um campo fértil para esse gênero de pintura. Isso porque é a partir da mudança da Corte de Portugal para a colônia brasileira, em 1808, e a criação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816, que a pintura de paisagem floresce em nosso território. Foi também a partir da chegada da família real que se autorizou a entrada de naturalistas, cientistas e paisagistas para estudo do território ultramarino, em expedições internacionalmente famosas como a de Martius e Spix e a de Langsdorff, que incluiu Rugendas.

Entre o século XIX e o XX, o índice da devastação também é manifesto na pintura de paisagem. Separadas por meio século e a despeito de suas diferenças formais, a pintura Largo da Carioca, de 1816, de Nicolas-Antoine Taunay – integrante da Colônia LeBreton –, e Vista do Convento de Santa Teresa tomada do Alto de Paula Mattos, de 1863, de autoria de Henri Nicolas Vinet, são representativas desse índice. Elas retratam a paisagem carioca do continente para o mar, ocupada pelo pitoresco casario de aspecto colonial, e sugerem uma integração da cidade à natureza. No primeiro plano, tanto no caso dos frades do convento quanto no casal em passeio pelos arredores, as personagens animam a paisagem e favorecem a compreensão de um ambiente bucólico, tranquilo. Em comum nas duas obras é também a harmonia cromática estabelecida entre os tons de verde da vegetação e de laranja dos relevos. Entre o fundo do terreno das casas e o sopé do morro à direita, Taunay não se exime de pintar o barranco exposto, embora ele pudesse ter sido suprimido da representação. Ao fazer isso, destaca a cidade incrustrada na paisagem. Embora em cor atenuada na pintura de Vinet, o procedimento é bastante similar, e o terreno cortado e desolado para ereção da cidade indica as suas fronteiras com a natureza, além de guiar o olhar do espectador para o interior da obra, até o oceano. O olhar que se aprofunda do interior para a costa, do desconhecido ao desbravado, é também o olhar que, como a própria cidade, rasga a vegetação nativa e expõe o laranja do solo.

Figura 6: Nicolas-Antoine Taunay: Largo da Carioca, 1816. Óleo sobre tela, Museu Nacional de Belas Artes.

Figura 7: Henri Nicolas Vinet: Vista do Convento de Santa Teresa tomada do Alto de Paula Mattos, 1863. Óleo sobre tela, Pinacoteca do Estado de São Paulo..

Nossa história é convencionalmente marcada pela ideia de ciclos econômicos: o do pau brasil, cana de açúcar, ouro, café, borracha. Ciclos de produção e extração de coisas da terra. Contudo, ciclos sugerem circularidade, ininterrupção, e por consequência, sustentabilidade – palavra muito atual, porém pouco praticada. A produção e extração econômica em larga escala não nos permitiu senão esgotamentos, extorsão. Não houve ciclos, apenas fins. Tristes “ciclos”, que se somam aos novos, como o da soja e o do gado, esgotando nossas terras e empobrecendo nossas paisagens. Assim como as cartas náuticas datadas do descobrimento – ou melhor, da devastação –, vemos a retratação das riquezas a serem exploradas. No prolongar do século XIX, enquanto as terras do sudeste eram esgotadas pela manutenção das monoculturas de café, trabalhadas por mãos negras escravizadas, seus senhores brancos encomendavam o “retrato” de suas propriedades a artistas estrangeiros como George Grimm. Já sem grandes matas, os morros ao redor das propriedades são similares aos morros que vejo nas estradas mineiras: barrentos, quentes, secos; ou, quando muito, cinzentos, de grama baixa, em solos lixiviados. Retratos de propriedades que anunciavam crises vindouras. Com Antonio Ferrigno, em Lavagem do café, de 1903 – uma da série de obras pintadas retratando as fases do cultivo na fazenda Santa Gertrudes –, temos um enquadramento que, ao privilegiar o trabalho, inverte a relação de escala entre verde e laranja. Aqui, a terra avermelhada chega a confundir-se com os frutos e domina metade da tela, a outra porção dividida entre a plantação verde ao fundo, o horizonte com as montanhas e o céu.

Por seu tema e relação cromática com a paisagem, a obra de Ferrigno contém pontos de contato com Café, pintada por Portinari em 1935. Conferindo ainda maior destaque aos trabalhadores, de tons de pele que se aproximam da terra escura aos seus pés, o modernista uniu as diversas fases do cultivo na mesma cena, apresentando a multiplicidade de tarefas realizadas no decorrer da esgotante produção. Portinari alude à ideologia trabalhista da época, à força e empenho do trabalhador brasileiro nos tempos do ciclo do café, empreendido historicamente por pessoas negras que, embora cativas, contribuíram com o seu suor e sangue na construção da nação. O trabalho realizado é a tal ponto mecânico e objetivo que sugere uma ordem quase fordista, própria da indústria, realizado por máquinas. Os trabalhadores aproximam-se da rigidez cativantemente simétrica da plantação ao fundo. A mulher em nossa frente, à esquerda, contudo, prostrada no solo, pernas abertas e ombros caídos, olhar desolado para o cenário do trabalho, acusa a crise civilizacional em curso, a mácula da sustentação da escravidão. Alheada do mundo, cansada, ela denuncia a extorsão do sistema escravista, mas também pode nos advertir sobre a extorsão do uso irrefreado dos solos para as commodities agrícolas, a escravidão da terra em benefício de poucos e à custa de muitos.

Figura 8: Antonio Ferrigno: Lavagem de café, 1903. Óleo sobre tela, Museu Paulista

Figura 9: Candido Portinari: Café, 1935. Óleo sobre tela. Museu Nacional de Belas Artes

Desde pequenos pontos em meio às matas até a sua esmagadora presença, o predomínio da cor laranja sobre o verde acompanha o discurso em prol da imperativa modernidade. Pouco a pouco, a terra, desolada, sangra. A paisagem verdejante, idílica, selvagem, então desaparece, dando lugar à aridez do Progresso. Ele sem dúvidas não foi capaz de dotar os “espaços modernos” de qualidades idílicas como as de outrora, mas as suas consequências mantêm algo de selvagem, bárbaro. Na pintura de Batista da Costa, Reminiscências do Morro do Castelo, de 1923, temos um registro pictórico remontando ao que deveria ser um verdadeiro espetáculo visual de canhões d’água desmanchando o morro histórico em favor de um “Rio de Janeiro que se civilizava” – parafraseando Alberto Figueiredo Pimentel. A paisagem desolada, desértica, ou distópica, sem verdes, sem nada, assemelha-se à Mina de Ferro em Itabira, pintada por Djanira da Motta em 1976. Dura e geométrica, tomando conta de todo o espaço pictórico, a mina aparece-nos completamente inabitada. Itabira, no interior mineiro, “cidade do ferro”, cidade da Vale do Rio de Doce, cidade natal de Drummond, que lamenta a ação da empresa explorando o minério em sua preciosa terra, e com quem iniciamos esse texto. Quantos morros dos Castelos, quantas Itabiras, quantas Serras Peladas rasgamos e ainda rasgaremos pelo meio do caminho?

Figura 10: João Baptista da Costa: Reminiscências do Morro do Castelo, 1922-23. Óleo sobre tela. Museu Histórico Nacional

Figura 11: Djanira da Motta e Silva: Mina de ferro em Itabira, 1976. Acrílica sobre tela. Coleção Evandro Carneiro

Em um país marcado pelo consumo irrefreado de si mesmo é preciso ser pedra no caminho. Pedra como o bravo corpo feminino de Luciana Magno em meio à alaranjada Transamazônica. O caminho de acesso, não-lugar por excelência, carrega intrinsecamente consigo, desde a sua criação durante a ditadura, a paisagem desértica após a destruição da floresta: laranja ex-verde. O corpo nu, dominado por vultuosos cabelos negros, remete-nos às populações indígenas, expurgadas de seus territórios originários, continuamente massacradas por grileiros, madeireiros, garimpeiros, mas existindo e resistindo até hoje. De maneira alegórica, seu corpo imóvel, em posição fetal, fundindo-se à terra, é corajosa denúncia e obstáculo no caminho daqueles que intentam “passar a boiada”.

Figura 12: Luciana Magno: Transamazônica-Altamira, 2014, 1’11”

O intento de “passar a boiada”, tal como a “arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde” – dizeres presentes no marco de início da construção da Transamazônica – compartilham a ideologia do progresso capitalista e da exploração colonial de recursos que atravessam a nossa história. Elas podem ser sintetizadas no “ideal moderno do Plus Ultra”, isto é, em uma “vocação” da civilização ocidental – historicamente datada do século XVI – pela conquista de “novas fronteiras” (forças centrífugas) e pela tomada do ímpeto como virtude, ao invés do modelo (ou advertência), persistente desde a Antiguidade, de conservação das fronteiras originais (forças centrípetas) e da prudência como virtude – Non Plus Ultra. A lógica do Plus Ultra conduziu a civilização ocidental a uma política de dominação e expropriação de pessoas e de extração ilimitada de recursos, que hoje cobram o seu preço.

Nas obras aqui apresentadas, identificamos claramente essa lógica, manifestada na silenciosa e paulatina emergência e predominância da terra exposta em meio à vegetação, internalizada e naturalizada de tal maneira em nossa consciência que mal a notamos no cotidiano. É a estética da devastação. Sem sérias e comprometidas mudanças civilizacionais, ela só poderá nos conduzir aos limites de nossa existência. E aos cenários de nossas piores distopias.

[1] Sobre o assunto, é publicação referencial: BELLUZZO, Ana Maria. O Brasil dos viajantes. 3 volumes. São Paulo, Edição Metalivros/FundaçãoOdebrecht, l994.

[2] SOUZA, Laura de Mello e. O nome Brasil. In: FIGUEIREDO, Luciano (org.). História do Brasil para ocupados. Edição Kindle. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013, posição 242.

[3] PICCOLI, Valéria. O olhar estrangeiro e a representação do Brasil. In: BARCINSKI, Fabiana Werneck (org.). Sobre a arte brasileira: da Pré-História aos anos 1960. São Paulo: Edições Sesc/WMF Martins Fontes, 2015, p. 81

[4] WANDERLEY, Andrea C. T. Série “Avenidas e ruas do Brasil” I – Avenida Central, atual Rio Branco. Brasiliana Fotográfica, 7 set. 2016. Disponível neste link.

[5] A questão é explorada em: MARQUES, Luiz. Capitalismo e colapso ambiental. Campinas: Editora da Unicamp, 2015, p. 513-548.