Na entrevista a seguir, os teólogos comentam como a arte e a teologia nos ajudam a refletir sobre a morte

Quando se iniciaram os primeiros sepultamentos sem ritos fúnebres no ano passado, em decorrência dos protocolos sanitários, Frei Luiz Carlos Susin, assim como outros teólogos, fez um alerta: "Essa não é uma questão menor, é humanamente grave e precisa de cuidado. Se apenas alguns familiares ou mesmo nenhum está junto ao corpo que é sepultado, a primeira necessidade do luto, que ameniza a dor, é poder saber que o ritual é realizado", disse em artigo publicado na página do Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

A morte, experiência sobre a qual nos vimos mergulhados de uma forma ou de outra nos últimos dois anos, é, como resume Susin, "um mergulho no mistério insondável que nenhum vivo desvenda". Da mesma forma, o ritual fúnebre, tão desejado pelos familiares neste momento de pandemia, "é o que há de mais arcaico e intocável em termos de rituais, é a condição mais clamorosa e perigosa a exigir o cuidado extremo”, lembra o frei capuchinho na entrevista a seguir, concedida por e-mail. Por isso, explica, “tocar em rituais fúnebres, modificar sem se dar conta de que estamos tocando nos limites em que há o abismo, é algo que tem enorme custo psíquico para quem faz o que não está prescrito ou não faz o que está prescrito. O ritual fúnebre é o coração do luto necessário".

Uma forma de refletirmos sobre essa certeza da vida, acrescenta o teólogo Faustino Teixeira, é através da arte. "A arte nos coloca diante dessa imponderável questão, sem com isso paralisar nossa caminhada. (...) A arte e a poesia têm o grande dom de salvar o minuto. Através do caminho da arte, somos capazes de dobrar o ritmo das incertezas e vislumbrar um horizonte de esperança. É possível, sim, mudar o ritmo das coisas, sempre conscientes de nossas limitações e contingências. A arte nos ajuda a lidar de frente com esse desafio do limite, e a derradeira interrogação sobre a morte", afirma na entrevista a seguir, concedida por e-mail ao IHU.

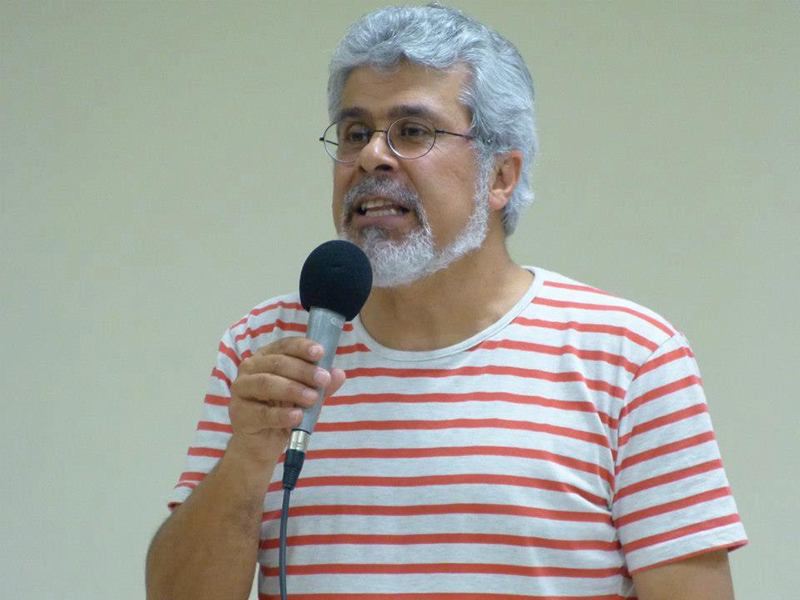

Luiz Carlos Susin (Foto: Divulgação)

Luiz Carlos Susin é mestre e doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Leciona na Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul - PUCRS e na Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana – ESTEF, em Porto Alegre. Foi membro do Comitê de Redação da Revista Internacional de Teologia Concilium por quinze anos (2000-2015) e atualmente atua em seu comitê científico. Foi presidente da Associação de Teologia e Ciências da Religião (SOTER) no triênio 1998-201, da qual é cofundador. Foi professor convidado na Universidade Antoniana de Roma, no Instituto de Teologia e Pastoral da Confederação Episcopal da América Latina em Bogotá. Dentre suas obras, destacamos Teologia para outro mundo possível (Paulinas, 2006).

Faustino Teixeira (Foto: Arquivo Pessoal)

Faustino Teixeira possui graduação em Ciências das Religiões pela Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF (1977), graduação em Filosofia pela UFJF (1977), mestrado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio (1982) e doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana (1985). Atualmente é professor convidado da UFJF, no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião, depois de sua aposentadoria como professor titular na mesma Universidade, em 2017.

IHU - Em alguns momentos da pandemia, pessoas se viram privadas da possibilidade de realizar os ritos fúnebres. Esse momento que a humanidade enfrentou e ainda enfrenta ressignificou o culto aos mortos?

Luiz Carlos Susin - O cuidado para com os mortos - no culto, no ritual, na oração - é um dos primeiros sintomas da passagem dos hominídeos ao ser humano. Juntamente com o cuidado em relação à violência e à justiça. É a condição social que constitui o humano. No caso da violência e da justiça, o grande limite e mandamento é “não matar”. No caso da morte, há uma transposição deste limite e um mergulho no mistério insondável que nenhum vivo desvenda. Por isso, o ritual fúnebre é o que há de mais arcaico e intocável em termos de rituais, é a condição mais clamorosa e perigosa a exigir o cuidado extremo. Tocar em rituais fúnebres, modificar sem se dar conta de que estamos tocando nos limites em que há o abismo, é algo que tem enorme custo psíquico para quem faz o que não está prescrito ou não faz o que está prescrito. O ritual fúnebre é o coração do luto necessário. Se não é feito, ficamos com vidas sem solução, sem término ou “sem descanso”, o que, em certa religiosidade popular, se diz “almas penadas”, não só a do morto, mas a de quem ainda deve fazer o rito. A inquietude acaba em sintomas no corpo e não só no psiquismo. Mesmo em situações de catástrofes, de mortes coletivas, com corpos desaparecidos, o ritual é uma exigência antropológica, ainda que na ausência dos corpos. A guerra, que deixa dispersos e desaparecidos, mas também a “peste”, com sepultamentos em valas comuns, são casos conhecidos historicamente. A pandemia colocava a sociedade de joelhos, com necessidade de penitência por uma culpa coletiva diante da morte dos outros, de quem não se podia ritualizar de forma decente.

O historiador Jean Delumeau, no seu livro História do medo no Ocidente, do século XIII ao século XVIII, mostra com inúmeros documentos a associação da peste com os medos escatológicos, a morte, o diabo e o inferno. Era uma linguagem que numa sociedade secularizada se pensa ter superado, mas, na verdade, é resultado de uma culpa difícil de ser reconhecida e assumida para ser resolvida sobretudo quando não se é capaz de realizar o derradeiro ato de piedade, o cuidado ritual para com os mortos. A culpa se metamorfoseia, torna-se dores, insônias etc. Ou é jogada nos ombros de outros. A pandemia, em nossos dias, tornou-se um tempo de dor coletiva, e o mal comum alivia um pouco a dor. Mas tivemos muitos gestos criativos de solidariedade com os vivos e com os mortos, e diante da impossibilidade de cumprir os rituais prescritos, houve ainda assim recurso aos rituais possíveis e com a solidariedade possível. Houve gestos e ritos compensatórios, até pela televisão e pelo celular, ainda que incompletos. A dor e o luto serão mais lentos na superação, e as feridas poderão ainda nos tornar melhores se reverterem em compaixão e solidariedade.

IHU - Que contribuições o cristianismo pode dar para a humanidade neste momento de sofrimento, dor e luto?

Luiz Carlos Susin - Como toda tradição religiosa, o cristianismo tem recurso às suas fontes e aos rituais e gestos que as fontes inspiram. Em comparação com a maior parte das grandes tradições religiosas, o cristianismo é bastante sóbrio nas manifestações simbólicas e rituais. Mas tem uma poderosa identificação da dor e do luto com a paixão e a morte de Jesus, a solidão dolorosa de Maria - a “Pietà” - e a esperança no anúncio da ressurreição dos mortos a partir dos testemunhos em torno de Cristo. Na identificação de Cristo com o Cordeiro, vítima inocente, mas reabilitada por Deus e posta como fonte de vida, está um imaginário que se torna um bálsamo para a dor do luto. Como somos uma das tradições da Palavra, da Escritura, são sobretudo as narrativas, as palavras de esperança que estão nelas, que dão forma e esperança à dor sem precisar esconder as lágrimas.

Pietà, de Michelangelo (Foto: Reprodução)

Há um exemplo interessante na vida de Agostinho, contado em suas Confissões. Sua mãe veio a falecer em Óstia, numa parada de seu retorno de Milão para a sua África. Como cristão, Agostinho queria ser mais forte do que os estoicos que cultivavam a ataraxia, a serenidade fria por cima das emoções, e por isso não choram seus mortos. De fato, mordendo-se de dor, Agostinho aguentou todo o ritual e o sepultamento sem um suspiro ou lágrima sequer. À noite, recolhido depois do banho, já deitado, lembrou um hino da noite que aprendera do grande bispo Ambrósio, e começou a recitá-lo mentalmente. E assim, aos poucos, vieram-lhe uma, depois outra, e mais outra lágrima, até prorromper num pranto que lhe lavava o rosto e a alma. E ele acrescenta em seu relato: “as lágrimas me faziam de colchão ao coração, e me faziam bem”. Agostinho entendeu, melhor o próprio Cristo, sua angústia no jardim e seu clamor na cruz. Compreendeu que não precisava reprimir seus sentimentos dramáticos para imitar Cristo, e assim, sem saber das consequências, abriu caminho para a tradição cristã expressar suas lágrimas associando-as a Cristo e Maria. O cristão não é um estoico que plana por cima das emoções dolorosas ou prazerosas. O cristão segue o caminho de quem passou pelo meio da dor de morte e a assumiu, dando valor e esperança à vida terrena, aos laços de afeto que constituem o que há de melhor nesta terra. Até as lágrimas ganharam valor.

IHU - Suas reflexões teológicas estão em diálogo com a arte, em especial a literatura e o cinema. Que contribuições essas grandes áreas podem nos dar para compreendermos e vivenciarmos a experiência da morte e do luto?

Faustino Teixeira - O tema da morte sempre esteve presente em minhas reflexões, mesmo que sob forma indireta. Ao trabalhar a mística, tive que lidar constantemente com essa questão. É algo que vem desde minha presença no curso de Filosofia, sobretudo ao estudar Heidegger e o tema da finitude.

Na arte, temos o fulgor da reflexão de [Rainer Maria] Rilke, sobretudo nas Elegias de Duíno, que nos recorda a cada momento o dado de nossa finitude. Como diz Dora Ferreira da Silva, ao comentar a Segunda Elegia, estamos todos sinalizados com a marca da temporalidade e da finitude. Dessa finitude que “corrói todos os esforços humanos de realização e plenitude ontológicas”. Tudo o que é nosso, diz Rilke, “flutua e desaparece”. A “inquietante fluidez” é nossa companheira de caminhada.

A tradição budista também foi fundamental para que eu pudesse captar isso com profundidade. Também a poesia, como a de nosso grande Manuel Bandeira, que em sua Consoada, de 1930, nos fala dessa “indesejada das gentes”.

No cinema, temos a presença marcante de Ingmar Bergman, que consegue, com maestria, manter os espectadores durante horas, a lidar com essa questão da finitude, da dor, da solidão e do sofrimento. Lembro aqui três filmes em particular: Morangos Silvestres, Gritos e Sussurros e O Sétimo Selo. Como disse o crítico José Carlos Avelar, “não é de todo má ideia assustar alguém de quando em quando. Assustadas as pessoas pensam. E quando pensam ficam um pouco mais assustadas”. É o que vemos também no impressionante filme de Lars von Trier, Melancolia, quando somos colocados diante da dura questão do fim do mundo.

Para voltar à questão sugerida, penso que a arte nos coloca diante dessa imponderável questão, sem com isso paralisar nossa caminhada. É bonito ver, por exemplo, nos filmes de Bergman, brechas importantes para lidar com essa questão e continuar a caminhada. São momentos bonitos em seus filmes em que nos deparamos com “instantes de felicidade” em meio ao ritmo contínuo de melancolia. São momentos preciosos de “suspensão” da asfixia, como áreas de escape para lidar com a “brutal insensatez da vida”.

Vivemos hoje um tempo muito complexo e difícil, que nos coloca diretamente diante dessa inevitável questão. As notícias diárias nos apresentam uma situação climática de catástrofe iminente... Não sabemos e não dominamos o cenário que se apresentará para os nossos descendentes. Não é nada fácil. Temos, sim, que buscar brechas ou sinais presentes em nosso tempo e em nossas resistências para encontrar uma luz alternativa. E isso é possível: caminhos de “ressurgência”. Há que aprender a dançar sob escombros, como dizia a jovem poeta portuguesa, Matilde Campilho. Em seu recente livro, Bruno Latour deixa-nos uma frase lancinante: “Em vez de seguir adiante no infinito, temos de aprender a recuar, a nos desarticular, diante do finito”.

IHU - Com a morte e a ressureição de Cristo, o cristianismo proclama a vitória da vida sobre a morte. Como essa realidade dá sentido à nossa existência, tanto na vida quanto na morte?

Luiz Carlos Susin - Jesus é um Messias que em primeiro lugar é Mestre, quer seguidores, discípulos, antes de adoradores. Ele chama não somente a um projeto de vida generosa, doada ao serviço de outros, mas nisso ele é também um “projeto de morte”. Viver e morrer são dois lados da mesma moeda, e só vale a pena viver por aquilo que vale a pena morrer. Assim, tanto o viver quanto o morrer se integram em algo maior. É interessante que, na narrativa de João, Jesus é apresentado como o Senhor que dá a vida em favor da vida de outros, e isso se consuma plenamente na sua morte. A morte se constitui o momento pleno, mais alto, do caminho de sua vida, o dom de si: “Sabendo Jesus que chegara a sua hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim” (Jo 13, 1). Este é o projeto oferecido a quem abraça o seu caminho de vida – e de morte.

IHU - Como a arte em si, seja através da literatura ou do cinema, pode ser um caminho para refletirmos sobre a vida e a morte?

Faustino Teixeira - Retomando o pensamento de Matilde Campilho, podemos dizer que a arte e a poesia têm o grande dom de salvar o minuto. Através do caminho da arte, somos capazes de dobrar o ritmo das incertezas e vislumbrar um horizonte de esperança. É possível, sim, mudar o ritmo das coisas, sempre conscientes de nossas limitações e contingências. A arte nos ajuda a lidar de frente com esse desafio do limite, e à derradeira interrogação sobre a morte. Na vida, temos, certamente, muitas dificuldades, empecilhos e dores, mas o dado da resiliência nos faz levantar com coragem e dar continuidade ao caminho. Como diz sabiamente [Guimarães] Rosa em Grande Sertão: Veredas, “cair não prejudica demais. A gente levanta, a gente sobe, a gente volta. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta”.

IHU - Que obras literárias e cinematográficas, na sua opinião, melhor abordam essa temática? Por quê?

Faustino Teixeira - Como já mencionei anteriormente, indicaria as Elegias de Duíno (Rilke), os filmes de Ingmar Bergman (Gritos e Sussurros, O Sétimo Selo e Morangos Silvestres) e de Lars von Trier (Melancolia).

Citaria ainda o brilhante filme de Wim Wenders, Asas do desejo. Não podem ainda faltar alguns poemas de Manuel Bandeira e Cecília Meireles, que, com seu poema Elegia, captou o ponto nevrálgico da morte: “Minha tristeza é não poder mostrar-te as nuvens brancas, e as flores novas, como aroma em brasa, com suas coroas crepitantes de abelhas (...). E olharias o sol subindo ao céu com asas de fogo. Tuas mãos e a terra secariam bruscamente. Em teu rosto, como no chão, haveria flores vermelhas abertas”. Há também as canções, como as de Gil, que nos fazem ver de perto o drama do morrer, mas que nos ajudam a não temer a morte. A arte é capaz de expressar com grandiosidade a questão, e isto em razão de envolver com lirismo e beleza o momento derradeiro de nossa travessia, que pode ser entendido perfeitamente não apenas como neblina, mas como transfiguração. Como indica Rosa, “as pessoas não morrem, ficam encantadas… a gente morre é para provar que viveu”.

IHU - Em uma entrevista que nos concedeu em 2011, o senhor disse que "o ato de fé, de confiança e de entrega, exige hoje uma pureza muito grande, centrada simplesmente na fidelidade de nosso Criador". Muitos são os que não creem. Como eles podem iniciar esse processo de fé e confiança em Deus?

Luiz Carlos Susin - De fato, numa sociedade sem muitas referências religiosas aparentes, a fé é um salto no abismo com a confiança que animou Santa Clara de Assis no momento de morrer: “Vai, minh’alma, vai tranquila, que aquele que te criou cuidará de ti. E tu, Senhor, que me criaste, bendito sejas tu!”. Como desde criança eu alimentei esta fé que, embora nos limites humanos de uma cultura, recebi desde meus pais e de todo o meu percurso que já vai ficando longo, eu francamente não sei como se sente aquele que não crê diante desse momento que pode parecer banal, mas é o momento supremo.

Sei que crer e não crer são atos de liberdade, que todos temos a possibilidade de não crer, e para os que creem às vezes não crer é uma tentação dolorosa, porque é diante do sofrimento inocente que a tentação de não crer é a mais real. É dolorosa porque é da vontade de um mundo diferente, justo e bom, que surge esta tentação, e sem um Deus Criador que ainda possa ajudar o mundo a se tornar justo e bom não se resolve esta dor. Não crer piora a dor para quem não quer ceder ao cinismo.

Mas eu vi crentes morrendo com medo da morte e de Deus, e vi agnóstico morrendo sereno, com uma resignação quieta. Vi também alguém que dizia que “a finitude me basta”, mas na aproximação da morte não segurou o choro dizendo que “ainda tinha uma palavra a dizer” e ficaria incompleto. Individualmente, todos morremos incompletos, pois só numa experiência de ser socorridos e ser salvos e integrados numa comunhão maior, a Comunhão dos Santos, é que podemos alimentar uma confiança básica a cantar “Não morrerei de todo”.

IHU – Deseja acrescentar algo?

Faustino Teixeira - Gostaria de concluir com uma reflexão sobre o tema que vem ganhando luz na minha vida a partir de leituras recentes no campo da antropologia. Lendo a encíclica do Papa Francisco, nos damos conta de que “nós mesmos somos terra” e que os elementos de nosso corpo estão repletos de “elementos do planeta”. Em verdade, estamos todos interligados. Tudo faz parte do Mistério maior do cosmo, como gosta também de lembrar Clarice Lispector em sua literatura.

Vejo uma necessidade imperativa de pensar a eternidade de forma distinta de como estamos acostumados a lidar. Numa das crônicas de Clarice, uma menina sente a monotonia de uma goma de chicletes, que nunca acaba. Até que, em certo momento, a garota joga a coisa na areia e se vê aliviada “sem o peso da eternidade”. Entender a eternidade não como algo além do tempo, mas como o tempo plenamente realizado, é um desafio aberto para nós. Isso também implica numa concepção diferente da morte, entendida agora não mais como algo que dá fim à vida, mas como presença de um movimento em continuidade. A morte deve ser compreendida como a nossa integração mais funda no cosmos. Não uma desintegração do corpo, mas uma nova comunhão, sempre acolhida pelas mãos misericordiosas do Mistério. Desse Mistério bonito que habita a folha, a vereda, os animais, vegetais e minerais, compondo uma sinfonia única de Diafania. A morte é o momento singular de emaranhamento no solo comum, onde estaremos irmanados com a mesma terra de que somos feitos.

Pensei neste poema:

Mostra-me o rosto

Hafiz de Chiraz

Deixa-me ver-te o rosto, para esquecer a minha vida.

Dize ao vento que leve quanto colhi.

Quem pode aspirar o perfume de teus cabelos ?

Ai de mim! ó coração doente, esquece!

Promete que me verás um instante

no dia de minha morte,

e irei para a sepultura tranquilo e contente.

Que tudo me abandone e me esqueça!

Meu pálido rosto se oculta

na poeira de tua porta.

Hafiz, pensa na doçura dela, e cala-te

(Hafiz, místico sufi persa do século XIV)