16 Outubro 2025

"A vulnerabilidade do outro, isto é, do objeto da responsabilidade mencionado por Jonas, coincide com a vulnerabilidade do sujeito mesmo, que vive efetivamente em uma condição de exposição à alteridade do mundo (somos de fato earthbound, amarrados à terra) e à falência da sua própria posição autónoma e soberana perante ele", escreve Roberto Franzini Tibaldeo, professor do PPG em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.

Eis o artigo.

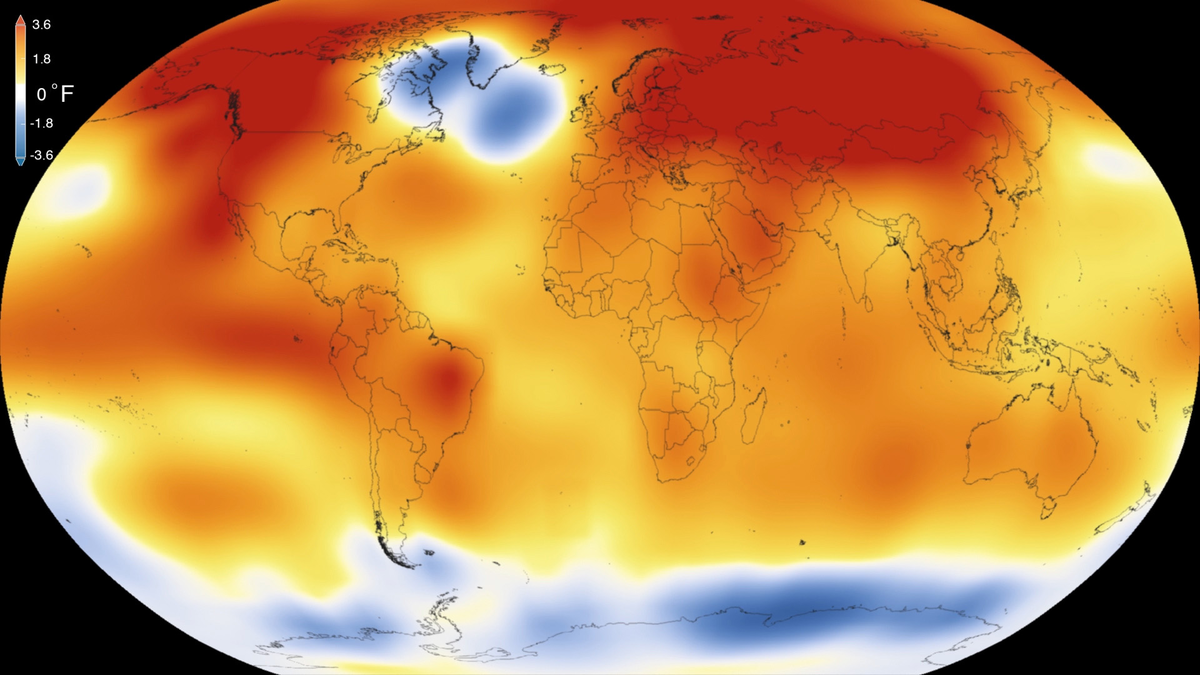

As últimas décadas nos tornaram extremamente conscientes de que estamos sofrendo uma grave emergência ambiental caracterizada pela mudança climática, como uma “ameaça ao bem-estar humano e à saúde planetária” (IPCC, 2023, p. 24). O medo relacionado à “janela de oportunidade que está se fechando rapidamente para garantir um futuro habitável e sustentável para todos” (IPCC, 2023, p. 24) oferece uma motivação preliminar para buscar o cuidado e a responsabilidade ambiental para reverter a crise.

Entre as atividades concebidas e desenvolvidas para responder a estes desafios sociais, destaca-se a educação ambiental, que desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos responsáveis e empenhados, de modo a garantir um futuro sustentável.

Nos últimos anos, a imprecisão conceptual e educativa do conceito de “educação ambiental” tem alimentado um debate internacional, que resultou em uma variedade de definições alternativas ou complementares, incluindo “sustainability education / educação para a sustentabilidade” (Jones et al., 2010; Somerville; Williams, 2015), “learning for sustainability / aprendizagem para a sustentabilidade” (Hunter; Cassidy, 2019; Colucci-Gray; Cassidy, 2021), “ecological education / educação ecológica” (Smith; Williams, 1999; Hautecoeur, 2002; Judson, 2010), “climate change and sustainability education / educação para as mudanças climáticas e a sustentabilidade” (Rushton, 2025), “disaster and climate risk education / educação para desastres e riscos climáticos” (Yildiz; Shaw, 2024), “education for sustainable development / educação para o desenvolvimento sustentável” e “climate change education / educação para as mudanças climáticas” (UNESCO, 2010 e 2012; Trott, 2024; Gough, 2025).

Todavia, recentes pesquisas (Bleazby et al., 2023a e 2023b; Bonnett, 2023; Trott, 2024) destacam que, apesar da importância da educação ambiental escolar para enfrentar problemas, como o negacionismo climático, o fatalismo ecológico e a falta de engajamento ambiental, o ensino ambiental ainda não é suficientemente eficaz. Isso pelas seguintes razões: (a) falta de formação dos(as) professores(as); (b) dificuldade em lidar com a complexidade ambiental e as emoções que surgem nos(as) discentes diante dessa complexidade; (c) tendências educacionais doutrinadoras que impedem a reflexão e a conscientização individual; (d) dinâmicas em sala de aula que não envolvem os alunos de forma interativa e, portanto, não conseguem despertar amor pela natureza e promover o empoderamento individual e social; (e) a falta de eficácia comunicativa da ciência. Outras pesquisas destacam que essas dificuldades são indício de um problema mais fundamental e abrangente que afeta a chamada civilização ocidental (que hoje tornou-se global), ou seja, o afastamento e o desligamento do ser humano da natureza (veja-se, por exemplo: Ingold, 2015; Burgh; Thornton, 2022; Datta, 2024; Mannion et al., 2025).

Gostaria de propor alguma reflexão acerca desse desenraizamento a partir de uma dupla perspectiva crítica, ou seja, tanto interna como externa à tradição cultural ocidental. O objetivo é evidenciar que ambas as críticas (a) compartilham a polêmica contra o desligamento ocidental, (b) visam reconectar o humano com a natureza e promover uma perspectiva earthbound (amarrada à terra), e (c) oferecem sugestões a serem desenvolvidas do ponto de vista educacional para atingir esse fim. O intelectual ocidental escolhido é o filósofo alemão Hans Jonas (1903-1993), já para trazer uma perspectiva não ocidental irei me referir ao líder indígena Ailton Krenak.

O princípio responsabilidade de Hans Jonas foi publicado em 1979, no final de uma década em que a questão ecológica começou a ser colocada e discutida com uma certa urgência e sistematicidade por causa das evidências dos efeitos problemáticos do desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, Jonas salienta que as promessas do desenvolvimento atual se transformaram em ameaça, a qual não dependeria tanto da possibilidade de um “holocausto atómico instantâneo e suicida”, mas da “utilização pacífica e construtiva do poder tecnológico global, uma utilização para a qual todos nós contribuímos como beneficiários forçados através do aumento da produção, do consumo e do crescimento demográfico” (Jonas, 1984, p. ix). Este fato, conclui Jonas, coloca ameaças muito mais difíceis de combater.

O marco fundamental da situação atual é a descoberta da “crítica vulnerabilidade da natureza” (Jonas, 2006, p. 39) ao agir tecnológico humano. O sucesso da tecnologia moderna subverte a crença clássica na invulnerabilidade, imunidade e imutabilidade da natureza e mostra que ocorreu uma mudança radical (Jonas, 2006, p. 203). Esta peculiaridade do nosso tempo também tem um lado ético, pois uma vez que a natureza é vulnerável à ação humana, surgem questões centrais, entre as quais: como podemos evitar que o agir humano ponha em perigo a biosfera como um todo? Porque os seres humanos devem, afinal, ter como objetivo preservar a existência e a integridade da natureza? Apenas porque dependem dela e porque as consequências da destruição da biosfera seriam prejudiciais ao bem-estar e à felicidade do ser humano (ponto de vista utilitarista)? Ou com base num princípio geral que afirma que a conservação da natureza é algo de bom em si mesmo (ponto de vista deontológico)? Ou por um outro motivo?

É justamente acerca dessas questões que Jonas nos convida a refletir. E, de certa forma, a sua proposta é ir além da precedente alternativa (utilitarismo vs. ponto de vista deontológico), uma vez que, no panorama atual, nenhuma dessas perspectivas é suficiente para garantir o futuro da vida no nosso planeta. O que ainda falta – sugere Jonas – é um tratamento adequado da vulnerabilidade da natureza, que evidencie tanto o seu significado global como a sua relevância ética e motivacional.

Comecemos por este último ponto. É bem conhecido que o conceito ético escolhido por Jonas para reagir à atual ameaça tecnológica é o de responsabilidade, que ele desenvolve em seu sentido tanto individual como coletivo. No entanto, o aspecto que gostaria de focar tem a ver com o chamado “arquétipo original e intemporal da responsabilidade, aquela dos pais em relação aos filhos” (Jonas, 2006, p. 219), cujo valor consiste em ser “um paradigma ôntico, no qual a ‘existência’ simples e factual coincida de forma clara com um ‘deve-se’ – que, portanto, não admite o conceito de ‘mera existência’” (Jonas, 2006, p. 219). Deixemos de lado o problema ético-filosófico da distinção entre ser e dever-ser (a chamada “lei de Hume” ou “falácia naturalística”), que Jonas rejeita programaticamente, para nos determos no significado da escolha jonasiana do recém-nascido como prova desta coincidência entre ser e dever-ser:

o recém-nascido, cujo simples respirar dirige um “dever” irrefutável ao entorno, o de dele cuidar. Olhe e você saberá! Eu disse “irrefutável” e não “irresistível”, pois certamente é possível opor-se à força deste ou de qualquer outro “dever”, fazendo-se ouvidos surdos ao seu apelo [...], sem que tudo isso altere em nada o caráter irrefutável do apelo e a sua evidência imediata. (Jonas, 2006, p. 220)

O que é que se vê, então, no recém-nascido? Em primeiro lugar, verifica-se que a sua marca distintiva “está na relação singular entre posse e não-posse da existência” (Jonas, 2006, p. 221), ou seja, na precariedade que caracteriza de maneira única a vida que começa. Em segundo lugar, manifesta-se um dever ético, nomeadamente a exigência “que sua causa continue com aquilo que ela começou, constituindo-se nisso, exatamente o conteúdo da responsabilidade” (Jonas, 2006, p. 221). A proposta jonasiana se caracteriza justamente por esta inter-relação entre precariedade e dever. O que tem de eticamente relevante na precariedade da vida?

Juntando as reflexões das duas obras principais de Jonas, O princípio responsabilidade (2006) e O princípio vida (2004), entende-se que é justamente através da precariedade essencial da vida que surge uma tendência evolutiva para se transcender em direção a novas formas viventes. Essa duplicidade caracteriza o significado fundamental da vida. Portanto, em uma perspectiva tanto individual como geral, o que caracteriza a vida é a união de precariedade e possibilidade, e é esta coexistência paradoxal que constitui precisamente a vulnerabilidade da vida (Tibaldeo, 2023).

A visão jonasiana é coerente com a literatura filosófica atual, que prefere distinguir os conceitos de fragilidade e vulnerabilidade, sublinhando que o primeiro tem mais a ver com uma condição de passividade e impotência face a uma dada situação que, por exemplo, ameaça a existência de um objeto ou de um organismo, enquanto o segundo enfatiza o fato de a fraqueza estrutural da vida derivar do abandono da segurança e da estabilidade da matéria inanimada devido a uma relação mais ativa, mediata e rica, embora certamente mais arriscada, que o organismo constrói com o ambiente (Giolo; Pastore, 2018; Loretoni, 2018; Loretoni, 2021).

O que se manifesta no recém-nascido é precisamente a vulnerabilidade da vida, isto é, a conjunção paradoxal de precariedade e possibilidade que desabrochou evolutivamente em uma pluralidade de formas viventes, cuja riqueza e futuro estão ameaçados pelo atual desenvolvimento tecnológico. É este o sentido da chamada autopreservação da vida para além da mera sobrevivência, que eticamente se traduz no dever de “manter aberto o horizonte da possibilidade” (Jonas, 2006, p. 233) em que consiste a própria vida, da qual o ser humano é parte integrante (Jonas, 2004, p. 11).

Percebe-se, portanto, que a categoria central para a compreensão da vulnerabilidade é a relação. Por exemplo, no caso do recém-nascido, há um aspecto relacional evidente no fato de a instância ética objetiva se dirigir a um outro ser que a entende como um pedido de atenção e de relação. A quem se dirige este pedido? A um possível destinatário capaz de o perceber, intender e possivelmente responder. Responsabilidade significa, portanto, cuidar do objeto da responsabilidade, que é vulnerável e “perecível como tal” (Jonas, 2006, p. 159), e construir com este objeto uma relação de reconhecimento da sua alteridade radical, que exclui “ser superada por uma aproximação minha em sua direção, ou vice-versa” (Jonas, 2006, p. 159). É precisamente esta alteridade que “se apossa da minha responsabilidade, e não se pretende aqui nenhuma apropriação” (Jonas, 2006, p. 159). A relação com o objeto da responsabilidade acaba assim por modificar o sujeito, que se coloca à sua disposição e age para que o objeto possa sobreviver e ter futuro (Tibaldeo, 2024; Souza et al., 2025).

Conforme Jonas, o dever ético manifesta-se, portanto, a partir da possibilidade de o ser humano pôr em risco a existência do próprio objeto da responsabilidade, a saber, a natureza e as suas possibilidades intrínsecas, das quais o ser humano é parte integrante, uma vez que partilha essencialmente a sua vulnerabilidade. O equívoco inerente à autonomia do sujeito moderno é que ele não se percebe em relação à natureza, mas apenas perante ela em uma posição de distanciamento privilegiado e de superioridade. Isto, no entanto, é uma ilusão, como a questão ecológica tem ensinado há algumas décadas e como Jonas lucidamente antecipou ao enfatizar a “solidariedade de interesse” dos humanos com o mundo orgânico (Jonas, 2006, p. 229). Redescobrir esta solidariedade significa prestar atenção à relação com o orgânico que constitui o humano, e isto para além do reducionismo antropocêntrico das éticas tradicionais, para as quais o sentido do agir humano era definido à parte da sua relação com o mundo natural, e este não era mais do que o objeto passivo de uma exploração utilitária unidirecional por parte daqueles que, nessa assimetria relacional, ocupavam a posição dominante. Neste contexto, existiam, no máximo, interesses humanos, mas não uma solidariedade de interesse e uma preocupação genuína com o mundo orgânico e natural. A assimetria relacional impedia a própria relação, que se tornava preocupantemente empobrecida e no final se quebra.

Recuperar, portanto, a solidariedade de interesse com a vida implica o compromisso de construir uma relação não assimétrica ou menos assimétrica com o mundo natural no seu conjunto. Implica também reconhecer que a “crítica vulnerabilidade da natureza” coincide, na verdade, com a própria vulnerabilidade do ser humano, cuja existência está indefectivelmente ligada àquela – não importa o que pensam nesse respeito algumas tecno-ideologias atuais que apregoam a separabilidade do ser humano do seu próprio corpo e da natureza como um todo, ou a possível sobrevivência através da colonização de outros planetas. Em outras palavras, a vulnerabilidade do outro, isto é, do objeto da responsabilidade mencionado por Jonas, coincide com a vulnerabilidade do sujeito mesmo, que vive efetivamente em uma condição de exposição à alteridade do mundo (somos de fato earthbound, amarrados à terra) e à falência da sua própria posição autónoma e soberana perante ele.

Mais recentemente e em um contexto diferente, Ailton Krenak faz uma observação semelhante ao se posicionar contra a crise ecológica, que afeta com ainda mais severidade os povos do sul global:

É terrível o que está acontecendo, mas a sociedade precisa entender que não somos o sal da terra. Temos que abandonar o antropocentrismo [...]. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de maneira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos. (Krenak, 2020, p. 81-82)

Além disso, Krenak retoma o argumento jonasiano sobre a necessidade de restaurar nossa relação responsiva com a natureza e o leva ainda mais longe graças às percepções proporcionadas pelo pensamento indígena. Entre elas, Krenak destaca a possibilidade gnosiológica alternativa relacionada à consciência corporal e sua relação com a natureza, que é inteiramente permeada pela vida: “A vida atravessa tudo, atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme, atravessa de norte a sul, como uma brisa, em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo do planeta numa direção imaterial” (Krenak 2020, p. 28). Essa visão da natureza desafia a mentalidade reducionista moderna e oferece um caminho alternativo para a restauração de uma relação com a natureza por meio de nossa experiência corporal:

Isso que chamam de natureza deveria ser a interação do nosso corpo com o entorno, em que a gente soubesse de onde vem o que comemos, para onde vai o ar que expiramos. Para além da ideia de “eu sou a natureza”, a consciência de estar vivo deveria nos atravessar de modo que fôssemos capazes de sentir que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na vida. (Krenak, 2020, p. 99-100)

A referência de Krenak à natureza como imagem-espelho das ações humanas, capaz de orientar eticamente o nosso comportamento, ecoa as reflexões antropológicas de Jonas, segundo as quais o “ser humano configura, experimenta e julga seu próprio ser interior e seu agir exterior segundo uma imagem daquilo que convém ao ser humano” (Jonas, 2004, p. 208). É nesse ponto que a imagem antropológica que os seres humanos têm de si mesmos individualmente, socialmente e historicamente se transforma em uma imagem normativa capaz de nortear o agir. Ser sensível e receptivo à normatividade é o que abre o espaço existencial da ética.

No entanto, além de destacar as deficiências do temperamento moderno que, em última análise, se revelam na atual crise ecológica, assim como nas práticas educacionais que tentam lidar com isso, Krenak também enfatiza a principal razão pela qual é tão difícil lidar com esse problema de forma eficaz:

Se você ainda vive a cultura de um povo que não perdeu a memória de fazer parte da natureza, você é herdeiro disso, não precisa resgatá-la, mas se você passou por essa experiência urbana intensa, de virar um consumidor do planeta, a dificuldade de fazer o caminho de volta deve ser muito maior. Por isso acho que seria irresponsável ficar dizendo para as pessoas que, se nós economizarmos água, ou só comermos orgânico e andarmos de bicicleta, vamos diminuir a velocidade com que estamos comendo o mundo — isso é uma mentira bem embalada. (Krenak, 2020, p. 104-105)

Este último comentário é interessante por duas razões. Em primeiro lugar, porque, tal como Jonas, Krenak salienta as complexas origens históricas e culturais da crise atual, que remontam à modernidade ocidental. Em segundo lugar, porque é precisamente com a atitude reducionista decorrente da modernidade que temos que lidar, sem banalizar ou simplificar indevidamente a questão. É, portanto, este pano de fundo cultural, junto com a relacionada atitude reducionista, que os esforços educacionais atuais têm que enfrentar e ultrapassar, imaginado caminhos viáveis de reconexão com a natureza.

Referências

Bleazby, J. et al. 2023a. Responding to climate change “controversy” in schools: philosophy for children, place-responsive pedagogies & critical indigenous pedagogy. Educational Philosophy and Theory, 55, 10: p. 1096-1108.

Bleazby, J. et al. 2023b. Teaching about climate change in the midst of ecological crisis: Responsibilities, challenges, and possibilities. Educational Philosophy and Theory, 55, 10: p. 1087-1095.

Bonnett, M. 2023. Environmental Consciousness, Nature and the Philosophy of Education: Matters Arising. Environmental Education Research, 29, 10: p. 1377-1385. https://doi.org/10.1080/13504622.2023.2225807.

Burgh, G.; Thornton, S. 2022. Teaching Democracy in an Age of Uncertainty. Place-Responsive Learning. New York: Routledge.

Colucci-Gray, L.; Cassidy, C. 2021. Learning for Sustainability Framework. Disponível aqui.

Datta, R. 2024. Relationality in Indigenous Climate Change Education Research. Australian Journal of Environmental Education, 40, 2: p. 128-142.

Giolo, O.; Pastore, B. (orgs.). 2018. Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto. Roma: Carocci.

Gough, A. 2025. The transition from environmental education to sustainability education. In: John, M. (org.), The Routledge Handbook of Global Sustainability Education and Thinking for the 21st Century, p. 639-652. New York: Routledge.

Hautecoeur, J.-P. (org.). 2002. Ecological Education in Everyday Life. Alpha 2000. Toronto: University of Toronto Press.

Hunter, S.; Cassidy, C. 2019. Teachers and Learning for Sustainability: Rights, Democracy and Social Justice. Scottish Educational Review, 51, 1: p. 7-16.

Ingold, T. 2015. Estar vivo. Petrópolis: Vozes.

IPCC. 2023. Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Geneva: IPCC.

Jonas, H. 1984. The Imperative of Responsibility. Chicago: University of Chicago Press.

Jonas, H. 2004. O princípio vida. Petrópolis: Vozes.

Jonas, H. 2006. O princípio responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto/PUC-Rio.

Jones, P.; Selby, D.; Sterling, S. (orgs.). 2010. Sustainability Education: Perspectives and Practice across Higher Education. Abingdon: Earthscan.

Judson, G. 2010. A New Approach to Ecological Education. Berlin: Lang.

Krenak, A. 2020. A vida não é útil. São Paulo: Companhia das Letras.

Loretoni, A. 2018. Etica della cura e vulnerabilità degli individui. La società degli individui, 21, 63: p. 77-90.

Loretoni, A. 2021. La cura del mondo comune. Vulnerabilità di individui e istituzioni nella fase della pandemia. La società degli individui, 23, 69: p. 136-145.

Mannion, G. et al. 2025. Outdoor environmental education: turning back to the environment at a time of climate and nature emergency. Environmental Education Research, 31, 9: p. 1916-1938. Disponível aqui.

Rushton, E. A. C. 2025. Responding to the moral complexities of climate change education through intergenerational dialogue in teacher education. Journal of Moral Education, 54, 1: p. 94-106. Disponível aqui.

Smith, G.; Williams, D. 1999. Ecological Education in Action. New York: State University of New York Press.

Souza, G. et al. 2025. Against Climate Denial: Four Ethical Arguments for Four Spurious Justifications. Ethics, Policy & Environment. Disponível aqui.

Tibaldeo, R. F. 2023. A vulnerabilidade da vida. In: Oliveira, J. et al. (orgs.), Ecos da natureza, p. 25-38. Curitiba: CRV.

Tibaldeo, R. F. 2024. The wisdom of language: an enquiry into the origins, meaning and present-day relevance of ‘responsibility’. History of European Ideas, 50, 2: p. 298-316. Disponível aqui.

Trott, C. D. 2024. Envisioning action-oriented and justice-driven climate change education: Insights from youth climate justice activists. Children & Society, 38, 5: p. 1802-1823.

UNESCO. 2010. Climate Change Education for Sustainable Development. Paris: Unesco.

UNESCO. 2012. Education for Sustainable Development. Paris: Unesco.

Yildiz, A.; Shaw, R. (orgs.). 2024. Disaster and Climate Risk Education. Cham: Springer.

Leia mais

- ‘Nós não podemos ser uma máquina de fazer coisas’. Entrevista com Ailton Krenak

- “A terra cansa. É burrice suicida pensar o desenvolvimento sem integrar os direitos da terra”. Entrevista com Ailton Krenak

- Para Ailton Krenak, o capitalismo “teve metástase”

- As flechas de Ailton Krenak contra o Capital e a Sociedade de Consumo

- Ailton Krenak: Por que não conseguimos olhar para o futuro?

- Emergência climática. A era da ebulição global, suas causas e impactos

- Crise climática e educação: proposta de um universo temático para a tarefa educativa ambiental. Artigo de Elvis Rezende Messias

- Cosmotécnica, alternativa decolonial. Entrevista com Yuk Hui

- A conta chegou: a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Artigo de Leonardo Boff

- Neoliberalismo e necropolítica

- Neoliberalismo. “Estamos diante de um novo capítulo”. Entrevista com Wendy Brown

- Anatomia do novo neoliberalismo. Artigo de Pierre Dardot e Christian Laval

- “No novo capitalismo, falta-nos uma reflexão sobre o longo prazo”. Entrevista com Xavier Ragot