16 Abril 2025

"Um dos aspectos mais significativos da adolescência é a representação da crise da fé. Em consonância com uma das tendências da serialidade contemporânea, assistimos a uma progressiva evaporação do religioso, não só na sua dimensão institucional e reconhecível, mas também no seu valor como resposta às questões de sentido", escreve Gian Paolo Bortone, professor de Didática Bíblica e Teologia Bíblica da Comunicação no Instituto Superior de Ciências Religiosas de Cápua, em comentário publicado por Vino Nuovo, 08-04-2025.

Eis o comentário.

Tendo abordado (aqui) as grandes questões da incomunicabilidade do mundo juvenil e do papel da escola, o outro pilar instável abordado pela Adolescência é a parentalidade. Em particular, a paternidade.

Pais em crise

Na série, a figura paterna é profundamente prejudicada, e essa crise se condensa em torno de uma palavra que retorna com insistência quase obsessiva: "constrangimento". Eddie, o pai de Jamie, está constantemente envergonhado; Adam, o filho do policial, vai falar com o pai porque sua falta de compreensão da dinâmica é embaraçosa. O constrangimento é a marca registrada de relacionamentos conflituosos, não resolvidos e muitas vezes interrompidos entre pais e filhos.

Os homens parecem desorientados, incapazes de tomar decisões: no início do primeiro episódio o policial não responde a uma mensagem do filho porque prefere deixar a esposa decidir; Eddie, nomeado guardião de seu filho, não sabe como se comportar. A redefinição dos papéis sociais, a começar pela parentalidade, tem preocupado principalmente a "masculinidade", levantando questionamentos, resistências, sarcasmo, rejeições explícitas.

No terceiro episódio, focado na conversa entre Jamie e Briony, a psicóloga encarregada de traçar um perfil psicológico, Jamie tenta contestar, fugir, fugir de todas as perguntas sobre seu pai e seu relacionamento, tentando se refugiar em clichês tranquilizadores do senso comum: "meu pai é um bom homem, nunca me bateu, nunca levantou as mãos para minha mãe". No quarto episódio, o não dito que está por trás desse clichê será desmascarado: o pai de Jamie é de fato um bom homem, mas ele luta para controlar sua raiva, impõe sua agenda familiar, fica sereno apenas quando sua esposa e filha cumprem seus desejos.

Uma fenda se abre nessa superfície aparentemente comum, e daí emergem os traços de uma masculinidade ainda ancorada em modelos de força, invulnerabilidade e paternalismo. Justamente aquela ideia de macho, de dominação, de controle que Jamie tentou impor com sua atitude de desafio, ficar na frente do psicólogo em posição dominante, gritando, jogando objetos, zombando do psicólogo porque tem medo de uma criança...

Mas as cicatrizes também surgem nas rachaduras da chamada normalidade: Jamie diz que toda vez que jogava futebol, seu pai ia torcer por ele, mas toda vez que ele cometia um erro, seu pai desviava o olhar, incapaz de suportar esses erros e esconder sua decepção.

A dinâmica cotidiana de uma família normal, na qual não há episódios de violência, na qual os filhos parecem ter crescido com cuidado, constituem o elemento mais perturbador da história porque questiona radicalmente o espectador: diante das ações inexplicáveis do filho, os pais se perguntam quase impotentes onde erraram. "Poderíamos ter feito mais", diz a mãe de Jamie no último episódio. "Não é nossa culpa", responde o pai. O mesmo que se perguntou: "Como criamos uma filha perfeita como Lisa?", recebendo em resposta de sua esposa: "Da mesma forma que tivemos um filho como Jamie".

A adolescência destaca uma verdade incômoda: a família é deixada tremendamente sozinha. E ele é incapaz de identificar claramente a origem do mal-estar: aquelas crianças que até recentemente eram crianças felizes e ensolaradas acabam sendo perfeitos estranhos. E é uma dinâmica que afeta todas as famílias que, por exemplo, são chamadas à escola e não acreditam que seu filho possa ter feito algo, porque o conhecem e não poderiam. Há um mistério que cresce dentro de casa, em uma bolha de incomunicabilidade comum feita de quartos fechados, telefones celulares, grupos sociais...

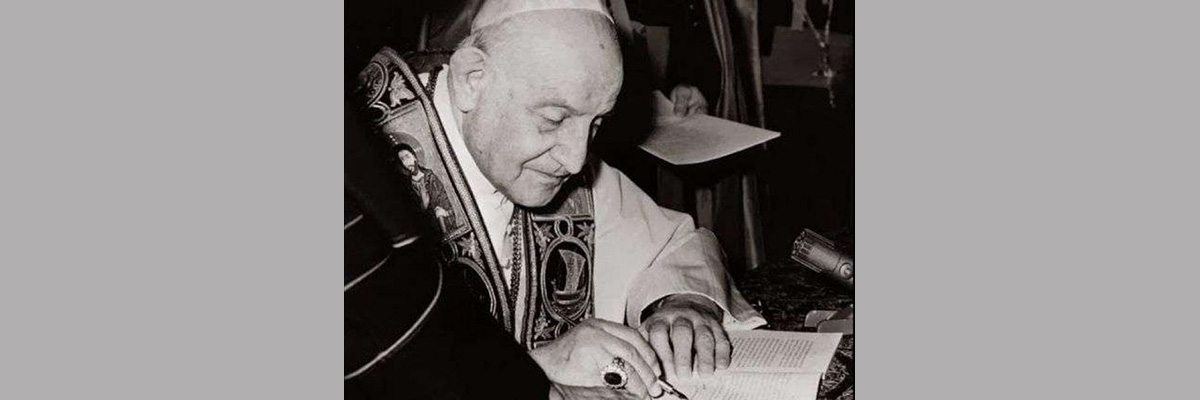

A adolescência nos questiona sobre o que significa ser homem, ser pais, ser educadores em uma época em que as referências desmoronam e as figuras parentais lutam para se redefinir. João Paulo II usou uma frase muito dura a esse respeito: uma geração de "órfãos de pais que ainda estão vivos" está crescendo; Esmagados entre a tentação de satisfazer todos os desejos de seus filhos e a rigidez da autoridade tradicional, pais e mães (mas acima de tudo pais) oscilam, se retiram, se dissolvem. E o que permanece, muitas vezes, não é a liberdade, mas um deserto afetivo e relacional.

O desaparecimento da Igreja. Uma profecia

Um dos aspectos mais significativos da adolescência é a representação da crise da fé. Em consonância com uma das tendências da serialidade contemporânea, assistimos a uma progressiva evaporação do religioso, não só na sua dimensão institucional e reconhecível, mas também no seu valor como resposta às questões de sentido. Os jovens protagonistas, de fato, muitas vezes se veem diante de um vazio existencial que nem a família nem a sociedade parecem capazes de preencher. A religião, outrora referência essencial para a construção da identidade individual e coletiva, aparece hoje material e simbolicamente ausente.

A família é um dos temas tradicionalmente fortes da pastoral eclesial. No entanto, muitas vezes tem-se a impressão de que a atenção que lhe é dada é filtrada por uma visão ideológica, distante das complexidades reais da vida quotidiana. Em muitas paróquias ainda existem cursos de preparação para o matrimônio obsoletos (ou, como alguns bispos preferem dizer, mais atentos à composição linguística do que à substância, "caminhos"), enquanto não apenas o compromisso concreto com as famílias em dificuldade é marginal, mas também uma autêntica reflexão e repensar dos processos educativos. Estes últimos aparecem muitas vezes engessados em modelos abstratos e espiritualizados, às vezes entrincheirados em questões litúrgico-sacramentais que, embora relevantes, lutam para dialogar com as formas, linguagens e angústias das novas gerações. Gerações que percebem a Igreja e suas expressões locais como algo remoto, distante, talvez até mais do que a escola ou as próprias figuras parentais.

Isso sinaliza que a consciência da Igreja Católica de sua cumplicidade sistêmica – às vezes ideológica – com uma cultura impregnada de machismo não pode mais ser adiada. Mais de dez anos se passaram desde a publicação de A Fuga dos Quarenta Anos, de Armando Matteo, mas os problemas destacados na época não apenas permanecem, mas se agravaram ainda mais. Soma-se a isso a ausência de uma reflexão séria e, sobretudo, de uma prática concreta sobre o masculino, cuja expressão infelizmente, e com muita frequência, emerge apenas em seus aspectos mais degenerados: os episódios de abuso físico e psicológico que continuam a abalar a comunidade eclesial.

Um sanduíche de queijo e picles

Um dos pais da hermenêutica contemporânea, Roland Barthes, dedicou um ensaio curto, mas denso, ao cinema de Sergej Eisenstein, inovador nas técnicas de edição e pelo poder expressivo de imagens com milhares de figuras, que também entrou no imaginário popular graças à famosa piada sobre o encouraçado Potemkin pronunciada pelo contador Fantozzi (aliás: muitas felicidades!). No entanto, Barthes não se debruça sobre esses aspectos técnicos ou monumentais. No ensaio O Terceiro Sentido. Notas de pesquisa sobre alguns dos quadros de Eisenstein (in L'ovvio e l'ottuso, Einaudi, Turim 1985), propõe uma leitura inquietante, identificando três níveis de significado: o primeiro, informativo, diz respeito à narração, à narração de eventos. O segundo é o simbólico, o significado, o universo de mensagens que o filme transmite, sobrepondo-se à simples compreensão do enredo e questionando as habilidades interpretativas do espectador. No entanto, para Barthes, mesmo esse segundo nível ainda é "óbvio": é um sentido construído, orientado, resultado de uma estratégia narrativa, que prende o espectador ao papel de destinatário de uma comunicação. Mas é no terceiro nível, o do sentido obtuso, que se abre uma área inquietante, poética, aberta à deambulação. É o sentido que não comunica, mas perturba; ele não explica, mas questiona. Ele se manifesta em detalhes aparentemente insignificantes: uma expressão facial, um penteado, um gesto fora de foco. É o significante sem sentido, aquilo que excede o nível da narração e o do símbolo, e precisamente por isso abre a possibilidade de novos sentidos.

No terceiro episódio de Adolescência, um sanduíche com queijo e picles entra em cena. Antes de entrar na sala de entrevista, Briony tomou um chocolate quente e colocou marshmallows nele. "Ele gosta desse jeito". Mas essa oferta de boas-vindas, essa atenção, é acompanhada por meio sanduíche com queijo e picles. "Não havia tomates? Salada?" Não, apenas picles. "Você sabe, eu não estou convencido por picles". Essa pequena troca, aparentemente trivial, é carregada de valores interpretativos. Esse sanduíche, com seus picles indesejados, torna-se uma metáfora para a dinâmica psicológica posta em prática: aceitar ou rejeitar algo indesejável torna-se a chave para ler o comportamento de Jamie, sua relação com a autoridade, sua capacidade de obedecer ou se opor.

Esse sanduíche constantemente encenado neste plano de longa sequência é, no entanto, também um detalhe obtuso: perturba, permanece na margem, mas dessa margem irradia uma tensão. É uma oferta amigável, mas desagradável, uma "almôndega envenenada" que também questiona o espectador. Como reagimos ao que não gostamos, mas ainda nos é oferecido? O que fazemos diante da realidade não domesticada? Em um dos filmes mais emblemáticos de Luis Buñuel, O Discreto Charme da Burguesia, o almoço em torno do qual gira a história é continuamente interrompido e adiado, gerando frustração. Da mesma forma, a adolescência é aquele sanduíche de picles oferecido aos espectadores: uma realidade desconfortável e sem açúcar que é colocada à nossa frente sem filtros. A escolha neste momento recai sobre cada espectador: comê-lo ou deixá-lo, encarar essa realidade ou desviar o olhar.

Leia mais

- “Adolescência”: ao lado de uma série de TV. Comentário de Gian Paolo Bortone

- Adolescência: a solução não está na família

- “Adolescência”, da Netflix, aborda masculinidade em crise

- Série ‘Adolescência’, incels, redpills: a produção de odiadores de mulheres na internet. Entrevista com Maria Carolina Medeiros e Letícia Sabbatini

- Adolescência: o “filho dos outros” e o jovem duplicado. Comentário de Marília Velano

- A fábrica neoliberal do ressentimento: a série 'Adolescência' e o incel. Comentário de Lionel S. Delgado

- “Adolescência”: quando o real irrompe no cotidiano — uma verdade que não queremos encarar. Artigo de Márcio Cabral

- Série 'Adolescência' levanta debate sobre os caminhos sombrios da construção da masculinidade moderna

- Adolescência. Um comentário

- “Adolescência”, a dúvida de não saber quem realmente é o seu filho

- Saúde mental na infância: questão de saúde pública torna famílias empobrecidas mais vulneráveis. Entrevista especial com Joviana Avanci

- A geração do quarto está pedindo socorro

- A crueldade presente nas escolas: entre a crise de sentido e a banalização do mal. Artigo de Robson Ribeiro de Oliveira Castro Chaves

- Sete exemplos de masculinidade tóxica que você reconhecerá no seu dia a dia

- Feminicídio: quando o agressor é quem deveria proteger

- Patriarcado. Somos todos responsáveis

- A descolonização do gênero. Uma perspectiva antropológica

- Cultura de ódio e regulação das redes. Artigo de Frei Betto

- Bullying: Como evitar uma tragédia?

- Bullying, retrato de um sistema