19 Novembro 2024

"Mas as colônias também permaneciam vivas em nós no bullying diário que experimentávamos por sermos 'colonos grossos', ou 'alemão batata', mesmo não tendo a menor percepção de sermos 'alemães' e sem noção alguma sobre aquele lugar chamado Alemanha", escrevem João Biehl e Torben Eskerod, em artigo publicado por Matinal, 15-11-2024.

João Biehl é professor titular da cátedra Susan Dod Brown e chefe do Departamento de Antropologia da Universidade de Princeton, onde também é diretor do Brazil LAB.

Torben Eskerod é um fotógrafo dinamarquês renomado internacionalmente.

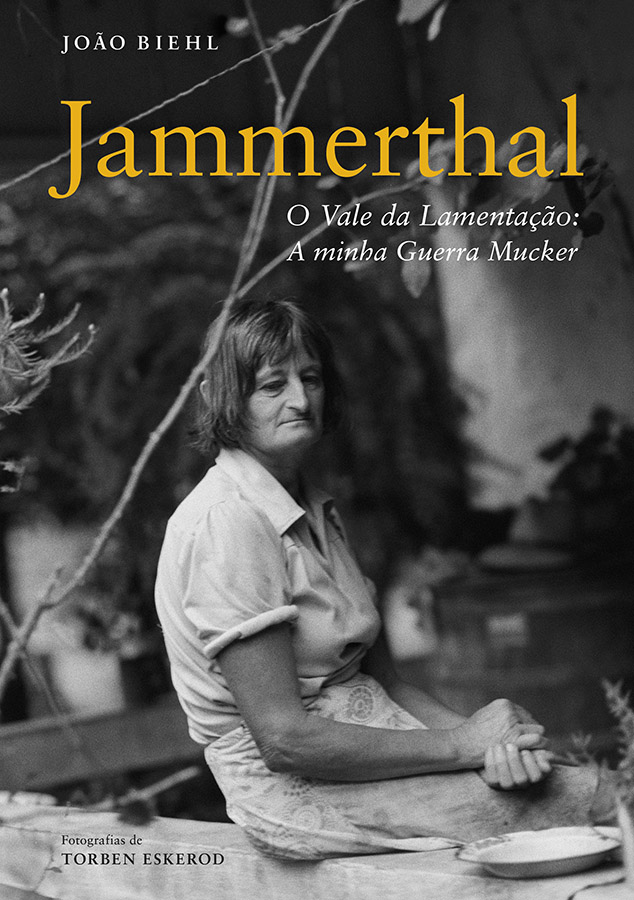

O livro Jammerthal, o Vale da Lamentação: A minha guerra Mucker (Oikos, 2024) lança luz sobre aspectos nunca antes explorados da Guerra Mucker, o primeiro levante messiânico do Brasil moderno, ocorrido na região de colonização alemã em 1874, e que foi deixado impune e relegado à escória da história nacional.

"Jammerthal, o Vale da Lamentação", livro de João Biehl

No livro, o antropólogo João Biehl, nascido em Picada Café e professor da Universidade de Princeton, entrelaça sua história pessoal, pesquisas etnográficas e arquivísticas inéditas para revelar quem de fato desejou a guerra e se beneficiou dela. Esse conflito fratricida teve como pano de fundo um expansionismo neocolonial que conectava a Europa à fronteira sul do Brasil e refletiu tanto a dinâmica de racialização e necropolítica das elites teuto-brasileiras quanto uma insurgência anticolonial dos mais pobres.

Criado em colaboração com o fotógrafo dinamarquês Torben Eskerod, Jammerthal contempla a barbárie da história a partir da vida vivida. É um documentário visual arrebatador que retrata como, apesar de tudo, uma maneira Mucker de conceber o corpo, a morte e o mundo – aberto ao Espírito da Natureza – sobrevive ao tempo na paisagem sulina.

A publicação será lançada no dia 19 de novembro, às 15h, no mezanino do Espaço Força e Luz (Rua dos Andradas, 1223), onde ocorre a abertura da exposição Jammerthal, com curadoria de Marco Antonio Filho. Já às 16h30, também no Espaço Força e Luz, João Biehl conversa com Luís Augusto Fischer e Cláudia Laitano. Logo após, às 18h, o autor realizará uma sessão de autógrafos no Pavilhão de Autógrafos da Feira do Livro. A exposição fotográfica estará aberta ao público até 10 de dezembro, no Espaço Força e Luz.

Sou um descendente de quinta geração de imigrantes que se transferiram para o Sul nas décadas de 1840 e 1860. Nasci na colônia de Kaffeeschneiss, ou Picada Café, e cresci falando o dialeto oral Hunsrückisch. Longe do Hochdeutsch, ou alemão padrão, falado pelas elites urbanas e pelo clero, nossa família, como tantas outras, referia-se autodepreciativamente à língua que falávamos como hecke Deutsch (“alemão do mato”). Ou seja, a língua dos plantadores de batata (kartoffel Deutsch), uma impenetrável confusão de ramos linguísticos que parecia nos manter enclausurados em um campo existencial separado, como que excluídos da nação.

De forma pungente, lápides do século XIX revelam as antigas colônias de São Leopoldo como um lugar devastado, e o lar como uma árdua peregrinação. Essa sensação de não pertencimento e de transitoriedade também seria meu legado:

Estamos em busca do lugar futuro.

Sou um hóspede na Terra e não tenho permanência aqui! O céu que me espere, lá é minha pátria.

Minha mãe, Noemia, foi tirada da escola antes de terminar a quarta série para ajudar nos trabalhos agrícolas, e meu pai, Fernando, acabou trabalhando em um curtume, depois de terminar a quinta série. Em meados da década de 1960, graças à audácia da minha mãe, o jovem casal decidiu migrar, com seus dois filhos pequenos, para Novo Hamburgo, então o epicentro de uma indústria nacional de calçados fomentada pelo governo militar. Meus pais queriam abrir um açougue e salsicharia para conseguir pagar as dívidas que haviam herdado de seus pais – e para dar a minha irmã Marina e a mim uma oportunidade de estudo, um destino diferente da roça, ou da fábrica.

Apesar de vislumbrarmos um futuro na cidade, as colônias continuavam presentes em nós. Na língua e nas comidas caseiras, com certeza, já que meus avós acabaram migrando também. Minha avó materna, vó Minda, morava conosco, desde que seu marido bêbado ateou fogo na casa deles. Havia também as frequentes viagens de volta à zona rural com meu pai, a fim de arranjar carne de porco para a fabricação de linguiças, ou com toda a família para o Kerb anual, até hoje a mais importante festa nas comunidades teuto-brasileiras.

Mas as colônias também permaneciam vivas em nós no bullying diário que experimentávamos por sermos “colonos grossos”, ou “alemão batata”, mesmo não tendo a menor percepção de sermos “alemães” e sem noção alguma sobre aquele lugar chamado Alemanha. Durante esses anos, o mais incompreensível para mim era que minha família, encurralada e vilipendiada como era, parecesse concordar que éramos nichts, pobres brancos, socialmente nadas.

Nas idas e vindas entre nossa casa em Novo Hamburgo e as colônias, eu me via distante dos dois mundos. Como eu desejava pertencer a outro lugar, família e nação, ou mesmo a nenhuma!

Envolto em meu próprio estranhamento e fantasias de escape, eu era, ainda assim, tocado por elementos desse outro espaço-tempo que, até hoje, continuam a desfazer o esquecimento. Como os unguentos que vó Minda costumava esfregar em nossos peitos no frio inverno, para nos livrar da bronquite, ou as preces e os chás da benzedeira que morava a alguns quarteirões de nós e que uma vez até deu um jeito na minha perna quebrada. Ou as histórias que os mais velhos contavam, de como früher, antigamente, o temido bando Mucker vinha à noite para roubar animais e bens da casa. E como os colonos, em resposta, dormiam junto a seus rifles. “Man muss sich aufpassen”, “É preciso cuidar de si mesmo”.

Fato é que a gente simples teria de achar maneiras de, por conta própria, aprimorar infraestruturas precárias, criar terapêuticas para repelir males de todo tipo e lidar com uma altíssima mortalidade, como fizeram os – assim considerados – falsos santos Mucker. No final da década de 1860, surge um movimento terapêutico-religioso entre os colonos, com base nos transes e nas interpretações bíblicas de uma jovem chamada Jacobina Mentz Maurer e nos chás e emplastros medicinais preparados por seu marido, João Jorge Maurer (mais um entre tantos outros curandeiros do Brasil oitocentista). Filhos da primeira geração de imigrantes protestantes, trabalhavam a terra que Jacobina havia herdado de seu pai, em Leonerhof, no sopé do imponente morro Ferrabraz (atualmente município de Sapiranga). Ambos mal sabiam ler e escrever.

“Depois de três anos em perfeita ordem”, como diria mais tarde João Daniel Noé, um dos participantes de primeira hora dessas reuniões, o grupo ficou conhecido, primeiro entre vizinhos desgostosos e depois pela igreja, pela imprensa, pela polícia e pelo governo, como Mucker – literalmente, aqueles que cavam Muck, ou seja, esterco – falsos santos, pessoas de sangue ruim, hipócritas.

No inverno de 1874, após um ano de intenso conflito intraétnico, cerca de cem colonos foram caçados e mortos pelo Exército brasileiro e por veteranos da Guerra do Paraguai, em decisões influenciadas pelas elites germanistas. Desde então, nessa parte do meu mundo a palavra Mucker ganhou o significado de fanatismo, sedição e loucura assassina, enquanto aqueles que fizeram da guerra uma realidade inevitável permanecem nas sombras de sua própria história.

Com vinte e poucos anos, comecei a revisitar a paisagem da minha infância. Tendo perdido o rumo, eu precisava urgentemente de um outro lugar: meu próprio Jammerthal ou Vale da Lamentação (o nome da mais remota das antigas colônias alemãs, agora parte do município de Picada Café), que me daria um pouco de alívio e maravilhamento.

Depois de ter abandonado a teologia e o jornalismo e ter passado algum tempo na Alemanha – não, eu não conseguia me livrar do meu idioma bastardo –, estava literalmente prestes a dizer “adeus à razão”. Enquanto esperava desesperadamente receber uma carta de aceitação para estudos de pós-graduação nos Estados Unidos, lutava para terminar minha dissertação de mestrado em filosofia na Universidade Federal de Santa Maria.

Com um desdém pela filosofia analítica e uma aversão a qualquer tipo de ortodoxia, eu me sentia atraído pelo que a razão e a fé realmente fazem no mundo (em vez do que elas essencialmente são) e me aventurei a tomar a Guerra Mucker como meu objeto de estudo. Eu sabia que havia muito mais do que fanatismo religioso e insanidade criminosa em jogo nessa guerra civil que a ciência social havia interpretado arbitrariamente como um movimento milenar nostálgico e desvairado.

Visando descobrir quem realmente queria a guerra, procurei pela presença dos lendários Mucker nos arquivos do poder em São Leopoldo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Berlim. Até então, a ambiciosa elite germanista (secular e religiosa) que se tornara meu objeto de pesquisa havia sido metodicamente omitida da historiografia Mucker, tendo seu poder destrutivo apagado da história mais ampla da imigração alemã, na qual a minha parentela submissa também havia sido aprisionada. E eu comecei a delinear como aquele povo simples foi, passo a passo, fabricado e eliminado como sendo Mucker, sujeito que estava a uma série de distinções – primitivo/civilizado, brasileiro/alemão, rural/urbano, analfabeto/instruído, religioso/secular, antiquado/moderno – e suas efetivações.

Logo, essa pesquisa tornou-se meu próprio experimento histórico. O foco na fabricação dos Mucker aprofundaria minha compreensão do poder impossivelmente tirânico das categorias sociais, bem como da minha estranha sensação de estar dentro e fora daquele lugar. No final, escolhi o nome Jammerthal para me referir às antigas colônias satélites da sede colonial de São Leopoldo na minha dissertação.

Como descobri, o messianismo Mucker foi, na verdade, uma construção literária dos homens brancos da razão, do capital e de Deus que buscavam erradicar o suposto atraso e o autogoverno dos colonos – “almas abandonadas” – que eles diziam representar e que queriam regermanizar. Os especuladores e proprietários dos meios de produção literária ganharam a guerra que desejavam. A Kultur neocolonial foi, assim, o espaço para o florescimento de uma inteligência bárbara e de formas modernas de controle social e exploração na fronteira sul, contra o pano de fundo do escravismo. Meu relato tinha que escancarar a história e expor como a matança do Outro em público e com impunidade era literária e literalmente parte integrante da constituição desse cenário brasileiro moderno.

Mas o silenciamento do passado pelos vitoriosos dessa Kulturkampf (luta cultural) não é tudo o que existe. Pois a destruição nunca é absoluta, e as sobrevivências perduram. Na narrativa dos mais pobres e em elementos dessa cultura colona subalterna, eu perceberia uma longevidade Mucker distinta.

Ao retornar ao Jammerthal, em busca de algum alento e inspiração para contar “a minha Guerra Mucker”, eu puxava conversa com estranhos ao longo das estradas e visitava parentes distantes. Também caminhava por cemitérios do século XIX e participava de cultos e festas comunitárias, encantado com qualquer resquício de uma antiga cultura popular que aparecesse em meu caminho. Como as lápides centenárias transmitindo a dureza da vida cotidiana e a identidade social marginalizada dos antepassados – No céu não há mais sofrimento, perecimento ou morte; lá nossos desejos se desvanecem em um eterno reencontro – e as singelas imagens terrenas esculpidas em pedra: um sol, um galho frondoso, às vezes até um coração. Traços de uma espiritualidade colona ligada à natureza?

Eu ficava perplexo com o que as pessoas recordavam. Como o ancião Edgar Jung, sentado à janela, que, indiretamente, ficou do lado dos Mucker: “Os Mucker não eram gente ruim. Eles eram colonos como nós. Só que eles queriam poder. Ou Rudolfo, o dono de uma venda à beira da estrada: “Eles iam lá na Jacobina, celebravam e voltavam para as suas vidas”. E assim, como bem percebe o luminar W. G. Sebald, “eles estão sempre retornando para nós, os mortos”.

Enquanto esses traços-daquilo-que-não-se-sabe (como gosto de chamá-los) estilhaçavam ainda mais o que restava de minha objetividade histórica e meu realismo ralo, eles também inculcavam em mim uma sensibilidade menos convicta. Essa abertura para o existenciário colono aguçou minha capacidade de discernir o que estava ausente ou fora de lugar nas narrativas oficiais, bem como de prestar mais atenção à porosidade que existia entre o vivo e o inanimado, o humano e outros seres além-dos-humanos, naquele meu mundo original marcado por todos os cortes e anulações que vieram com a Guerra Mucker.

O fotógrafo Torben Eskerod, um querido amigo e colaborador de muitos anos, foi comigo ao Jammerthal pela primeira vez no início de 1991, tornando-se meu outro par de olhos, com sua câmera aberta para o que estava além da compreensão. Encantado por inesperados vestígios ancestrais, artes funerárias, paisagens humano-animais e tentativas das pessoas de estabelecer contato e se esconder, Torben recusou o papel de documentarista tradicional.

Ao sobrepor o presente e o passado, ele queria tornar tangíveis traços de uma amaldiçoada senciência Mucker e a passagem do tempo nesse canto do mundo que a maioria desconhece. Com sua qualidade espectral, as fotografias que Torben tirou em Jammerthal e nas colônias vizinhas definitivamente levaram meu pensamento além do que a historiografia havia apagado ou minha própria memória havia congelado. Resistindo à síntese, as fotografias de Torben carregam uma intensidade que a escrita, por si só, não consegue alcançar, assegurando a contínua emergência do desconhecido e impensado, que eu não quero e não posso deixar morrer.

Com o passar dos anos, à medida que vastos trechos da minha vida caíam no esquecimento, as imagens sobreviventes daquela primeira incursão ao Jammerthal foram adquirindo uma presença significativa em minha mente, alimentando o desejo de retornar àquele outro espaço-tempo e reavivar esse manuscrito, que agora, com revisões e atualizações historiográficas, finalmente chega até vocês. É meu esforço sincero de voltar para casa mais uma vez, de conhecer essa paisagem de uma maneira diferente, um pouco mais livre.

FECHAR

Comunique à redação erros de português, de informação ou técnicos encontrados nesta página:

Jammerthal, o Vale da Lamentação: A minha Guerra Mucker. Artigo de João Biehl e Torben Eskerod - Instituto Humanitas Unisinos - IHU