Quem são as feministas liberais que participam da nova direita argentina? O que elas leem e como integram esses livros à sua luta cultural? Quais são suas visões sobre aborto, identidades trans e o lugar do mérito na vida das mulheres? Nesta entrevista, as pesquisadoras Melina Vázquez e Carolina Spataro explicam as ideias e formas de ação desse feminismo "incômodo", que propõe o empoderamento feminino por meio do mercado e sugere o apoio à livre posse de armas como resposta aos feminicídios.

Em Sem pai, sem marido e sem Estado (Siglo XXI Editores, 2025), a socióloga Melina Vázquez e a comunicadora social Carolina Spataro estudam mulheres que, a partir de espaços próximos ao universo liberal-libertário, se autodenominam feministas. Por meio de trabalho de campo que inclui entrevistas e observação participante, elas reconstroem a dupla tensão que permeia as ativistas do "feminismo liberal" argentino: a disputa com o "feminismo de esquerda", que questionam por pretender representar todas as mulheres e por favorecer uma perspectiva "coletivista" e "estatista", e o desconforto com as tendências conservadoras em seus próprios espaços políticos. "Liberais, não mileístas", repetem, embora todas tenham votado em Javier Milei, buscando inscrever uma identidade política feminina em um território que oscila entre o antifeminismo explícito e a indiferença em relação ao gênero.

As autoras, que identificam distintas gerações de ativistas — de "senhoras liberais" a "garotas libertárias" — investigam as diversas maneiras pelas quais estéticas e leituras se tornam marcadores de identidade, ao mesmo tempo em que analisam como essas mulheres negociam seu lugar em um campo político hostil às agendas de gênero. O livro explora os decálogos e manifestos que encapsulam sua ideologia, o papel que atribuem ao mercado como meio de empoderamento feminino, sua crítica ao Estado como provedor de direitos e a maneira como reformulam noções como liberdade, autonomia e cuidado a partir de perspectivas individuais e meritocráticas.

O resultado é um retrato matizado de um feminismo desconfortável — que reproduz noções como "ideologia de gênero" e não centraliza questões como o direito ao aborto ou as identidades transgênero — mas que se afirma em uma política feminina atravessada por problemas semelhantes aos vivenciados por mulheres em outros espaços políticos.

Nesta entrevista, Vázquez e Spataro abordam esse fenômeno em que a rejeição ao feminismo progressista coexiste com certo desconforto com o avanço conservador, e onde a identidade "feminista liberal" funciona como uma ferramenta para disputar questões de gênero com feministas de esquerda, mas também como um significante que pretende construir um "espaço próprio" dentro do universo da nova direita.

Melina Vázquez e Carolina Spataro (Foto: Reprodução Nueva Sociedad)

A entrevista é de Mariano Schuster, publicada por Nueva Sociedad, setembro de 2025.

Em "Sem padre, sem marido e sem Estado", livro dedicado à análise de mulheres que, dentro do universo liberal-libertário argentino, se definem como "feministas liberais", emerge um conceito central: o desconforto. Por que e como ele opera? Quem são essas feministas próximas ao universo ideológico e político de Javier Milei? Seus discursos e práticas refletem uma reação defensiva ao feminismo hegemônico ou uma busca ativa por seu próprio espaço dentro da direita?

Melina Vázquez — É verdade que a ideia de desconforto permeia nossa pesquisa, não apenas como categoria para descrever as experiências das mulheres entrevistadas, mas também como ferramenta analítica que nos permitiu questionar o surgimento e a configuração de um feminismo liberal que busca seu próprio lugar, tanto dentro do universo feminista quanto no mundo libertário. Esse desconforto aparece nos lares de infância, nos casais, em espaços políticos liberais dominados por homens, nas universidades e também em eventos de massa como as manifestações de 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Nosso interesse não era simplesmente registrar esse desconforto, mas entender que tipo de experiência política ele possibilita.

Uma expressão recorrente em nossas entrevistas foi: "Sou feminista, mas não no sentido esquerdista". Essa frase marcou, por um lado, um distanciamento do que nossas entrevistadas viam como "feminismo hegemônico", associado à esquerda e ao kirchnerismo; por outro, a reivindicação de uma possível forma de feminismo com genealogia, linguagem e estética diferentes. O que emerge aqui é uma busca ativa por inscrever uma identidade política feminina no universo liberal, em vez de uma simples reação ao feminismo progressista.

De fato, essas mulheres de diferentes gerações votaram na Milei. No entanto, sua definição de identidade não é mileísmo, mas liberalismo. Uma das frases mais frequentemente mencionadas por nossas entrevistadas foi: "Somos liberais, não mileístas". De fato, um de seus desconfortos é a ascensão de perspectivas mais conservadoras em seus próprios espaços políticos liberais, a ponto de algumas serem acusadas de serem "esquerdistas" ou "marxistas culturais" por expressarem certas críticas.

Embora seja verdade que essas mulheres criticam os feminismos de esquerda, acreditamos que reduzir o fenômeno ao nível da reação é insuficiente. O que detectamos é um desejo de desenvolver uma identidade, de construir sua "própria biblioteca", de elaborar uma estética distinta que marque um contraponto não apenas com o feminismo progressista, mas também com os modelos masculinos dominantes dentro do universo liberal-libertário ao qual se associam. Elas se afirmam como "feministas liberais" em um mundo onde "feminismo" continua sendo uma palavra suja. Seu desconforto também é evidente na busca por desenvolver uma identidade política feminina em espaços que oscilam entre o antifeminismo explícito e a indiferença às suas posições.

Carolina Spataro — Gostaria de acrescentar que o desconforto não é exclusivo das nossas entrevistadas. Ele também nos afeta como pesquisadoras. Desde o início, nos deparamos com questionamentos sobre o próprio significado do trabalho. "Por que você está estudando essas mulheres?" "Você não acha que está legitimando posições políticas retrógradas?" "Este exercício analítico não poderia ser um pouco de encobrimento?" Essas perguntas não vieram apenas de colegas; nós as fizemos a nós mesmas no início do trabalho de campo. No livro, tivemos o cuidado de explicar por que era importante estudar o ativismo dessas mulheres em seus próprios termos, levando em conta suas próprias categorias. Como toda pesquisa etnográfica, esta também nos desafia como mulheres, feministas, universitárias, com trajetórias específicas que não escondemos das nossas entrevistadas.

O desconforto não é algo a ser superado ou eliminado: é parte integrante do trabalho de campo. O que consideramos importante é decodificar os discursos das pessoas com quem trabalhamos, sem simplificá-los ou subsumi-los às nossas próprias categorias. Muitas de nossas entrevistadas se identificam como liberais, mas expressam claramente seu desconforto com as tendências conservadoras que identificam em figuras como Trump ou Milei. Algumas coexistem com essa tensão em espaços libertários; outras, como Antonella Marty, distanciam-se completamente dela. Em várias delas, a referência a figuras como a guatemalteca Gloria Álvarez — uma ativista libertária que se distanciou de posições mais conservadoras — aparece como um ponto de entrada para uma leitura que não se identifica nem com o feminismo progressista nem com o conservadorismo tradicional. Como tentamos mostrar ao longo do livro, a sensibilidade liberal-libertária e feminista dessas mulheres não é um subproduto do mileismo, mas sim anterior à sua emergência na cena pública.

Você identifica três gerações de mulheres: as "mulheres liberais", criadas na era em que "feminismo era um palavrão"; uma geração intermediária que vivenciou o movimento Ni Una Menos como um evento formativo; e as "meninas libertárias", filhas do aborto legal, da Educação Sexual Integral (ESI) e das mídias sociais, que foram politizadas durante a pandemia de COVID-19. Embora diferentes em suas formas e ativismo, você afirma que há um fio condutor que une essas diferentes mulheres. Quais são os elementos desse fio condutor? Em que medida os discursos e práticas dessas mulheres de diferentes gerações se complementam e em que termos eles entram em tensão?

Melina Vázquez — A caracterização de três gerações — as "mulheres liberais", a geração intermediária socializada durante o nascimento de Ni Una Menos, e as "meninas" que se politizaram durante a pandemia de COVID-19 — nos permitiu pensar em termos de continuidades e rupturas. Embora de fora possam parecer um grupo homogêneo, uma das primeiras lições aprendidas com o trabalho de campo foi desmantelar essa percepção. Uma das frases mais repetidas entre elas foi: "De fora, acham que somos todas iguais". Algo semelhante acontece com os feminismos progressistas ou de esquerda: de fora, tudo parece igual, mas um olhar mais atento revela tensões e nuances. Aliás, isso também acontece com as próprias "feministas liberais": quando falam sobre "feminismo de esquerda", elas o percebem como um bloco, enquanto reivindicam distinções para si mesmas.

Em nossa primeira observação de campo, em 8 de março, encontramos pequenos grupos de mulheres que, em contextos liberais-libertários com um forte discurso anticoletivista, se organizavam, discutiam e compartilhavam preocupações comuns. Em outras palavras, as vimos juntas. Mas então percebemos que, na realidade, elas não estavam "todas juntas" nem eram todas iguais. Isso nos levou a usar a metáfora da "corda" para considerar as conexões entre essas mulheres de diferentes gerações. É uma figura que não nega tensões ou diferenças, mas nos permite identificar elementos compartilhados: a sensibilidade às barreiras de gênero na política, a necessidade de espaços seguros para debater o que significa ser mulher no liberalismo e a persistente questão de como alcançar mais mulheres em posições de poder.

Ao ouvir seus problemas, vimos que eram muito semelhantes aos vivenciados por mulheres de outros espaços ideológicos: os horários de reunião — difíceis para aquelas com responsabilidades de cuidado —, os métodos de tomada de decisão, a distribuição de poder entre homens e mulheres e o peso dos laços afetivos com os homens como meio de acesso à política. Um fio condutor nessa corda é a união em torno de fundações e partidos, a partir dos quais articulam uma questão-chave: como podemos alcançar mais mulheres na política e, acima de tudo, na política liberal?

Mas esses fios da corda não são compostos apenas de experiências comuns. Condições materiais, formação educacional e trajetórias sociais introduzem diferenças. Chegar ao liberalismo a partir de uma tradição familiar de política de direita esclarecida não é o mesmo que chegar a ele por meio da radicalização decorrente da rejeição ao governo peronista de Alberto Fernández e da identificação com Milei durante a pandemia. As formas de pensar o feminismo, a relação entre mulheres e política e até mesmo a filiação — ou rejeição — à categoria "feminista" variam entre os grupos.

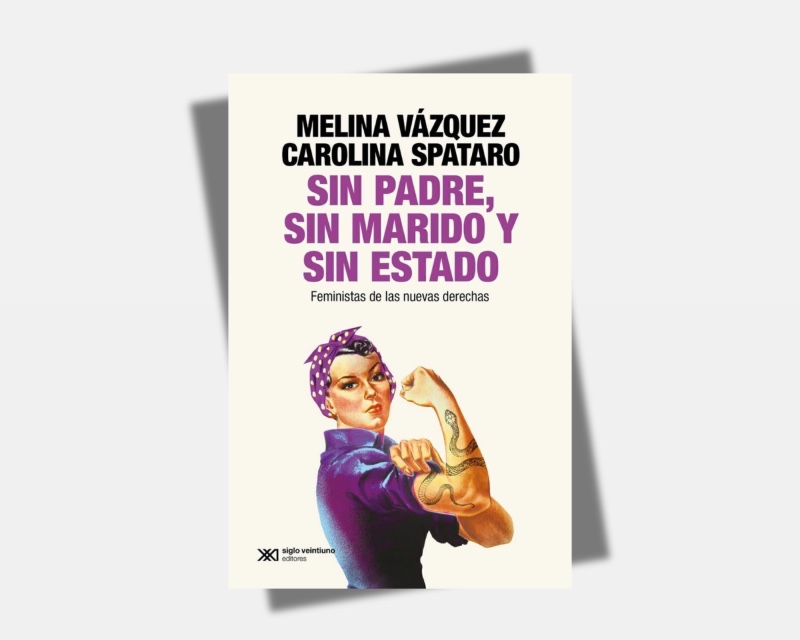

Um episódio que melhor reflete essas tensões foi o momento em que compartilhamos a capa do nosso livro com as entrevistadas. A imagem escolhida — Rosie, a Rebitadeira, símbolo do trabalho feminino durante a Segunda Guerra Mundial e reformulada como ícone feminista — gerou reações divergentes que expressavam claramente interpretações geracionais. Para as mulheres liberais, a capa era quase ofensiva. Elas se sentiam representadas pelo título — Sem Pai, Sem Marido e Sem Estado —, mas rejeitavam a estética que evocava o feminismo da classe trabalhadora ou militante. Compartilhavam imagens de suas próprias atividades, enfatizando uma estética de mulheres "bem-vestidas" e arrumadas, em contraste com a figura de uma mulher com lenço na cabeça e expressão combativa.

As mulheres da geração média reagiram de forma ambivalente. Algumas se surpreenderam com os gestos da imagem; outras a encararam com simpatia ou ironia, demonstrando que, embora a figura viesse de um repertório feminista estrangeiro, ela poderia ser reinterpretada a partir de uma sensibilidade liberal. No caso das "pibas", a interpretação foi diferente. Elas viam em Rosie — que aparece na capa com uma tatuagem de cobra, um emblema muito presente no mundo libertário — um contraste produtivo. Embora a figura evocasse um feminismo "de esquerda", elas a incorporaram como um elemento contracultural. A cobra, presente na iconografia juvenil do "mileísta", condensava para eles essa sensibilidade dissidente. Um entrevistado expressou isso claramente: "Não devemos perder de vista o elemento contracultural do mileísta. O risco, agora que somos o governo, é nos burocratizarmos." Nessa lógica, a tatuagem de cobra em Rosie atua como um lembrete visual de suas origens jovens e disruptivas.

Capa do livro Sin padre, sin marido y sin Estado (Foto: Reprodução)

Você destaca a existência de diferentes espaços para o ativismo feminista liberal, como Pibas Libertarias ou Mujeres Liberales Argentinas. Embora você esclareça que o ativismo feminino se sobrepõe dentro dessas organizações, cada uma parece ter seu próprio caráter distinto. O que as separa e o que as une? Existem conexões estratégicas entre esses grupos, ou melhor, disputas pela representação da causa comum? Como elas se conectam, por exemplo, em torno de datas como 8 de março?

Carolina Spataro — Existem diferentes grupos que compõem essa constelação. Estudamos vários deles, particularmente Mujeres Liberales Argentinas, Mujeres por la Patria, Pibas Libertarias, Las Pibas Progresan e o capítulo argentino da Aliança das Damas da Liberdade (LOLA). O que observamos é que seus limites são fluidos e porosos. As mulheres entrevistadas transitam entre um grupo e outro, e até participam de mais de um simultaneamente. Essa sobreposição dificulta o estabelecimento de limites organizacionais rígidos. Há também diferentes níveis de articulação: desde redes mais federais com forte presença territorial até plataformas como a LOLA, de alcance internacional, que, embora se apresente como apartidária, mantém vínculos com partidos políticos em diversos países, incluindo a Argentina. Ao mesmo tempo, esses espaços são definidos, ainda que parcialmente, por certas divisões geracionais.

Um dos espaços privilegiados para observar tanto a diversidade quanto as tensões dentro do ativismo liberal feminino na Argentina foi, justamente, o 8 de março. Muitas de nossas entrevistadas começaram a participar das mobilizações que acontecem nessa data desde 2021, especialmente na cidade de Buenos Aires e Córdoba. No entanto, sua presença foi e continua sendo controversa: elas foram alvo de hostilidade, desde pedidos explícitos de saída até insultos, cuspidas, empurrões e até mesmo cânticos ameaçadores como "assim como os nazistas, aonde quer que você vá, nós iremos te procurar", uma alusão direta ao seu status político dissidente dentro da marcha.

Apesar dessas experiências, sua participação no 8 de março não cessou, mas sim se transformou. As ativistas começaram a experimentar novas estratégias. Em 2024 — o primeiro 8 de março sob a administração de Milei — muitas optaram por participar de maneiras alternativas, em seus próprios espaços, como o encontro de mulheres liberais realizado na Assembleia Legislativa de Buenos Aires, organizado pela deputada libertária Rebeca Fleitas. Outras continuaram a comparecer, embora com táticas mais discretas: sem faixas de identificação ou montando mesas informativas, como uma que oferecia orientações sobre como registrar denúncias de violência de gênero, mesmo com a participação de policiais. A ideia delas é ter um espaço "mais profissional" para resolver "problemas concretos".

Esse tipo de intervenção mostra que o 8 de março não é uma data para a renúncia, mas sim uma data para a redefinição. A partir da tensão com os feminismos tradicionais, algumas dessas mulheres começaram a organizar seus próprios Encontros de Mulheres Liberais em 2022. O interessante é que elas usam o mesmo significado dos encontros que reúnem o feminismo argentino desde o retorno da democracia (o Encontro Nacional de Mulheres), mas dão a eles uma marca própria: temas como empoderamento econômico e a sinergia entre feminismo e livre mercado são discutidos, cursos de educação financeira são oferecidos, a participação das mulheres na política é discutida e representantes do espaço são convocadas. Esses encontros, embora ainda em pequena escala, se distinguem por sua própria estética – broches, bonés, slogans como "Make Liberal Feminism Again" – e pela criação de uma comunidade que também aborda questões reconhecíveis em outros espaços de ativismo feminino, como as dificuldades de conciliar o cuidado com o ativismo político ou situações de assédio sexual dentro de seus próprios partidos.

O trabalho sobre os "decálogos do feminismo liberal" é central para compreender a performatividade desse ativismo. O que são esses decálogos e quem os desenvolve? Você acredita que essas ferramentas discursivas funcionam como uma forma de "institucionalização a partir de baixo" de um feminismo alternativo? Podemos ler nelas uma tentativa deliberada de fundar um campo próprio, para além de sua natureza minoritária?

Melina Vázquez — O surgimento dos "decálogos do feminismo liberal" foi um dos elementos mais reveladores do trabalho de campo. Começamos a detectá-los observando certas repetições discursivas em reuniões, postagens em redes sociais, intervenções em fundações e outros encontros. Em muitos casos, esses eram espaços nos quais as próprias ativistas se perguntavam: "O que somos?" "Somos mulheres?" "Somos feministas?" "Somos liberais?" "Como nos reconhecemos?" Essas questões ainda não haviam sido definitivamente resolvidas, mas eram o início de um processo de delimitação identitária. O que encontramos foi um feminismo em construção, em construção.

Nesses espaços, os Decálogos operam como ferramenta de síntese e performatividade. Não são apenas enunciados normativos, mas artefatos discursivos que contribuem para a institucionalização de uma identidade em construção. Nesse sentido, permitem definir os contornos de um "nós" ainda em construção. Em alguns casos, reproduzem afirmações já presentes no discurso liberal masculino — como a ideia de que "a violência não tem gênero" —, o que demonstra tanto sua proximidade com certas figuras masculinas do liberalismo quanto o esforço de construir um espaço especificamente feminino dentro desse mesmo universo.

Vimos que os Decálogos circulam em diferentes países por meio de redes como a LOLA e que são adaptados aos contextos locais. Por exemplo, na Argentina, há uma forte ênfase no antiperonismo (especialmente entre as organizações maiores), no antikirchnerismo e no antiprogressismo, que, embora nem sempre explicitamente declarados nos enunciados, funcionam como mais um fio na "corda" que os une. O desenvolvimento dos Decálogos costuma ser coletivo. Muitos ativistas — individualmente ou em grupos — definem os pontos que consideram centrais para seu ativismo, e fundações também os adotam e disseminam. Essa é a sua natureza performática: o Decálogo não apenas revisita o que já existe, mas contribui ativamente para sua produção.

Na Argentina, há uma forte ênfase no antiperonismo (especialmente entre as organizações maiores), no antikirchnerismo e no antiprogressismo, que, embora nem sempre explicitamente declarados nos enunciados, funcionam como mais um fio na "corda" que os une – Melina Vázquez

Carolina Spataro — Nesse sentido, gostaria de acrescentar que o primeiro ponto destes Decálogos é particularmente revelador: "Ninguém tem o poder de representar todas as mulheres". Com essa afirmação, ativistas liberais polemizam com o que chamam de "feminismo canhoto", que acusam de reivindicar uma representação totalizante. A partir daí, propõem uma reviravolta discursiva central para a compreensão de sua intervenção: a ideia de que o feminismo não é propriedade exclusiva da esquerda. Reivindicam uma tradição própria, que remonta às sufragistas, aos ativistas dos direitos civis e ao liberalismo clássico. Argumentam que "o feminismo canhoto roubou nossas bandeiras", que a luta de gênero foi subsumida à luta de classes e que é necessário restabelecer um feminismo que recupere essas raízes.

Os Decálogos articulam as ideias que os impulsionam. Neles, podem-se ler slogans como "Homens e mulheres são iguais e complementares" — que estabelece uma ideia de feminismo que não reconhece o confronto de gênero —, a "rejeição da violência em todas as suas formas", a promoção da autonomia econômica e financeira, a rejeição de todas as formas de vitimização e a consolidação da ideia de que o livre mercado é o melhor aliado para o verdadeiro empoderamento das mulheres.

Mas os Decálogos não são meros dispositivos retóricos. São ferramentas de legitimação e inscrição em uma genealogia alternativa. Mais do que uma simples reação, eles expressam uma vontade fundadora: criar um campo único dentro do feminismo, mesmo a partir de uma posição minoritária, e desafiar suas tradições dominantes em busca de significado e representação.

Ao longo do livro, parece que alguns dos elementos unificadores desses grupos não decorrem necessariamente de uma perspectiva de gênero — embora claramente a incluam —, mas sim de posicionamentos políticos como o antikirchnerismo, o antiperonismo e a rejeição ao progressismo a que se referiam. Se esses são os pontos centrais de articulação, existe realmente uma perspectiva de gênero que estrutura e dá sentido a essa militância? Ou o componente ideológico antiprogressista, anticoletivista e antiperonista acaba subordinando a dimensão de gênero, transformando-a em algo secundário ou instrumental?

Carolina Spataro — Embora seja verdade que o antikirchnerismo e o antiprogressismo sejam um fio condutor que une todas essas mulheres, trata-se apenas de um dos fios que compõem a corda. Há outros, e alguns deles claramente se referem a elementos de gênero que permeiam a experiência dessas feministas liberais, embora sua formulação não adote necessariamente os marcos conceituais do feminismo convencional. Muitas delas atuam em espaços — como grupos de leitura ou fundações — onde as mulheres são minoria, e o fazem a partir de uma perspectiva singular. Quando levantam a mão para apontar, por exemplo, um feminicídio ou o debate sobre o aborto, frequentemente são recebidas com silêncio ou desinteresse. A persistência desse vazio alimentou uma consciência de exceção, uma percepção de solidão, mas também um desejo de desafiar umas às outras.

Elas próprias identificam que o liberalismo "carece de mulheres" e consideram a necessidade de fazer campanha para reverter essa situação. Reconhecem que outros espaços políticos — peronismo, kirchnerismo e até mesmo o radicalismo — já realizaram debates sobre a participação das mulheres, enquanto o liberalismo permanece um território contestado. Essa experiência singular as leva a construir suas próprias agendas. Organizam grupos de leitura exclusivamente femininos, que são mais populares do que grupos mistos; preferem se reunir entre pares para evitar assédio ou o desconforto de certos espaços dominados por homens; compartilham a dificuldade de participar de reuniões políticas noturnas onde as decisões são tomadas.

Nesse sentido, há uma experiência de gênero. Como em muitos outros espaços de ativismo, as mulheres enfrentam dificuldades, e isso as une. É uma experiência compartilhada que possibilita alianças, gera comunidade — mesmo apesar do apregoado anticoletivismo — e se traduz em suas próprias demandas: a importância de administrar o próprio dinheiro, negociar o próprio salário, não depender de um pai, um marido ou uma figura masculina. Essa é uma demanda explícita por empoderamento econômico como forma de emancipação feminina, que muitas delas vivenciam como uma experiência profundamente cotidiana. Embora essa ideia também circule em outros discursos liberais, sua interpretação de gênero tem um significado específico: para elas, o mercado pode ser um espaço de autonomia que as empodera como mulheres. Elas percebem que a ideia de que "dinheiro empodera" não lhes foi incutida. E a adotam agora, mas de certa forma influenciada por sua identidade de gênero.

Melina Vázquez — Acho importante sempre esclarecer que os termos com os quais elas enquadram essas experiências geralmente não estão ancorados em uma noção de desigualdade ou diferença estrutural que explicam com base no gênero. Isso não significa que elas não tenham sensibilidade para as desigualdades que vivenciam (em casa ou na política). A terminologia analítica com a qual interpretamos suas práticas não coincide com a linguagem que usam para se descrever. Essa dissonância se replica em outros níveis. Por exemplo, muitas se definem como anticoletivistas, mas participam ativamente de grupos de mulheres. Um caso revelador é o de Mujeres Liberales Argentinas: começou como um grupo exclusivamente feminino, mas logo homens próximos a elas argumentaram que essa forma de organização contrariava a lógica liberal. Em resposta a essa crítica, foi criado um grupo misto, embora tenham mantido o grupo original, no qual circulam informações e se possibilitam conversas que não ocorrem no espaço compartilhado.

Esse tipo de tensão também se expressa na apropriação diferencial de textos. Um exemplo claro foi a leitura do Livro Negro da Nova Esquerda, de Nicolás Márquez e Agustín Laje, que circula entre homens e mulheres, mas cuja interpretação e uso variam de acordo com o grupo. Algumas de nossas entrevistadas chegaram a nos dizer que a leitura de um dos capítulos escritos por Laje, intitulado "Feminismo e Ideologia de Gênero", foi uma primeira porta de entrada para a história do feminismo liberal. Da mesma forma, diante de eventos concretos dentro dos próprios espaços liberais — como a suspensão das atividades em 8 de março sem aviso prévio pelo partido La Libertad Avanza —, algumas ativistas identificaram essa medida como uma forma de discriminação. De fato, o discurso que emergiu foi: "Somos mulheres que nos organizamos e não ficamos em casa fazendo trabalhos domésticos". Essas formas de enunciação, embora não articuladas em uma veia feminista clássica, remetem a uma politização de gênero.

Que posições elas defendem, por exemplo, em relação à ideia de cotas de gênero na política? Como se relacionam com o governo de Milei e algumas de suas decisões em relação a gênero?

Carolina Spataro — Embora geralmente rejeitem as políticas de cotas de gênero, reconhecem que muitas mulheres liberais não estariam ocupando cargos de poder hoje sem mecanismos de ação afirmativa. Essa consciência cria uma ambiguidade difícil de resolver: por um lado, criticam a lógica das cotas como "coletivista" e "antimeritocrática"; por outro, reconhecem que sua ascensão foi possível graças a ela.

Esses tipos de tensões se intensificaram no final do nosso trabalho de campo. Em março de 2025, o grupo de mulheres mais organicamente integradas ao La Libertad Avanza cumpriu a diretriz do partido de não realizar nenhuma comemoração pública do 8 de março. Isso implicou não apenas em arriar bandeiras e identificações feministas, mas também em suspender as atividades que haviam construído. Nesse contexto, surgiram formas alternativas de comemoração. Algumas mulheres organizaram uma aula de tiro em um estande de tiro para celebrar o 8 de março, de forma auto-organizada e fora do radar das estruturas formais. Esses gestos demonstram não apenas a persistência do desejo de comemorar a data, mas também a perplexidade que muitas delas vivenciam: divididas entre o discurso partidário, suas próprias convicções liberais e uma experiência de gênero que as une, mesmo que não consigam — ou nem sempre queiram — nomeá-la como tal.

O livro mostra que o conceito de "empoderamento" ocupa um lugar central nesse ativismo. No entanto, não se trata de empoderamento por meio de políticas públicas ou direitos sociais, mas sim por meio de autonomia econômica, empreendedorismo, educação financeira, direito ao porte de armas e propriedade privada. O que empoderamento significa para essas mulheres?

Melina Vázquez — Desde o início do trabalho de campo, decidimos não fornecer uma definição fechada de "empoderamento". É um conceito polissêmico, presente tanto na linguagem feminista quanto no discurso de autoajuda e negócios. Mais do que definir o que significa, interessava-nos ver como se configura no discurso e nas práticas dessas mulheres.

Assim, identificamos três temas principais. O primeiro, formulado nos "Decálogos do Feminismo Liberal", sustenta que "vitimizar mulheres não é empoderá-las". O slogan "Sem pai, sem marido, sem Estado", repetido por muitas, encapsula esse desejo de autonomia radical. Além disso, a desconfiança em relação ao Estado é forte: considera-se que ele é incapaz de prover cuidados, ineficaz nas políticas de combate à violência — menciona-se inclusive que os feminicídios aumentaram após sua intervenção — e afirma-se que as mulheres devem encontrar sua força não na ajuda estatal, mas em sua capacidade de se sustentar por meio do mercado.

O segundo núcleo atribui um valor central ao mercado como espaço de realização pessoal e econômica. Empoderamento significa alcançar autonomia por meio do trabalho, empreendedorismo, educação financeira e gestão do próprio dinheiro. Em um protesto do 8M, uma entrevistada resumiu assim: "Nada de flores ou chocolates, queremos um mercado livre". A ideia de que "o mercado nos deu mais oportunidades que o Estado" funciona como uma pedagogia interna e como uma forma de contar a própria história: acessar uma conta bancária, abrir um negócio, negociar um salário e não depender de um homem são considerados marcos em suas trajetórias. Para elas, o mercado e o capitalismo são ferramentas de progresso, também em termos de gênero. Assim, conquistas passadas, como a autonomia financeira ou o acesso das mulheres a contas bancárias, bem como a demanda atual por "falar sobre dinheiro", são interpretadas em seu mundo como formas de empoderamento feminino.

Essas ideias se expressam em ações concretas: oficinas de empreendedorismo e educação financeira abundam nos encontros, onde coexistem linguagens empresarial, política e de autoajuda. A sensibilidade empreendedora — anterior à ascensão de Milei — ganhou força durante a pandemia. Muitas reagiram contra o slogan oficial do governo peronista de Alberto Fernández, "O Estado cuida de você", entendendo que, na realidade, o Estado as impedia de trabalhar. As restrições levaram à abertura de pequenos negócios em casa, principalmente pelo Instagram: velas, roupas, cosméticos e revenda de produtos; uma economia informal e feminizada.

O terceiro núcleo é aquele que vincula o empoderamento à segurança e à autodefesa. Para elas, o Estado não falha apenas na assistência social, mas também na proteção física. Daí a reivindicação pelo porte gratuito de armas, autodefesa e, em alguns casos, pela prática de artes marciais. Uma ativista mexicana próxima à LOLA e autora do livro "Contra o Feminismo Mainstream" intitulou um capítulo: "A polícia não me protege, minhas amigas me protegem... as armas". A frase combina críticas à ineficácia do Estado diante da violência de gênero com a apropriação simbólica de armas como emblemas de autonomia. No entanto, o uso e o porte de armas não são uma prática generalizada. Algumas frequentam aulas de tiro e, em certos eventos, são sorteadas vagas em estandes de tiro, mas, acima de tudo, é um gesto contracultural: incorporar a estética e a linguagem das armas como símbolo de empoderamento feminino. Esse gesto contém um fio condutor geracional e político: as armas não são apenas uma ferramenta de defesa, mas também um marcador de identidade que contrasta com os símbolos do feminismo institucional – bancos vermelhos, campanhas estatais para prevenir a violência – que são frequentemente objeto de crítica ou ridículo nesses grupos.

A estética parece ocupar um lugar importante para essas feministas liberais. Cores pastel, colares de pérolas, joias, boa aparência: toda uma gramática visual que se diferencia explicitamente da estética do feminismo de esquerda, que elas costumam associar a franjas ou cabelos raspados. O que está em jogo nessa distinção estética? Estamos diante de um novo repertório simbólico de direita ou de uma forma de restaurar a feminilidade tradicional como uma virtude contestada dentro do campo feminista?

Carolina Spataro — A dimensão estética é, de fato, um aspecto estruturante na construção dessas identidades. Uma entrevistada, por exemplo, gracejou: "Tenho franja e tenho que explicar constantemente que não sou canhota". Comentários como esses ilustram até que ponto certos códigos visuais são carregados de significados políticos. Em espaços internacionais como a Fundação LOLA, essa preocupação é até institucionalizada: seus guias de eventos incluem recomendações explícitas — roupas de trabalho, ternos curtos, cores suaves — sob o slogan de estar "bem-vestido".

A estética serve para distanciar. Por um lado, elas se opõem ao feminismo de esquerda, que associam a uma imagem desgrenhada ou provocativa. Por outro, se opõem à retórica explosiva de figuras masculinas do liberalismo — como Agustín Laje ou Nicolás Márquez — cujas formas de debate e expressão muitos rejeitam, a ponto de várias relatarem terem sido vítimas do que chamam de doxing nas redes sociais por essas figuras, o que acrescenta complexidade ao seu lugar no espaço. Nesse contexto, a estética é associada ao "maneirismo", um tema importante no desconforto que às vezes sentem dentro do próprio liberalismo.

Ao mesmo tempo, a estética também reflete afiliações de classe. Para as "damas liberais", ela reflete suas origens sociais: roupas de linho, acessórios discretos e boa aparência. Não é performático, mas herdado. Muitas jovens, no entanto, adotam a estética sem compartilhar essa origem, em uma apropriação aspiracional que busca forçar o pertencimento simbólico. Como apontamos no livro, muitos deles "trabalham para viver" — em escritórios, lojas ou call centers —, mas optam por "se vestir bem" para projetar autoridade, seriedade e pertencimento. É uma decisão consciente: eles sabem que em certos ambientes sua presença pode ser interpretada como marginal e, portanto, constroem um gesto visual que os equipara a figuras mais consolidadas do liberalismo.

Melina Vázquez — Nesse sentido, há outro fato interessante: para eles, franjas ou cabeças raspadas são marcadores do "marxismo cultural". Adotar uma estética diferente daquela das "feministas de esquerda" permite que se encaixem em outro contexto. Há também outras produções estéticas que não incluímos no livro, mas que são significativas. Por exemplo, há um grupo de homens que se identifica com o chamado "liberalismo muscular", onde o corpo é entendido como um projeto liberal em si mesmo. Ganhar músculos, controlar a dieta, treinar e compartilhar rotinas e suplementos fazem parte de uma agenda dupla — política e corporal. Embora seja um espaço predominantemente masculino, algumas mulheres participam. Este caso reforça a ideia de que, em todos os espaços políticos, o corpo também é terreno de disputa cultural e ideológica.

No livro, elas mostram que uma das tarefas centrais para feministas liberais-libertárias é a construção de sua "própria biblioteca": um repertório textual que lhes permita legitimar sua identidade ideológica e desafiar o cânone feminista a partir de uma perspectiva diferente. Autoras como Ayn Rand, Camille Paglia, Deirdre McCloskey, María Blanco e Gloria Álvarez coexistem ali com figuras do liberalismo clássico e libertário como Friedrich Hayek e Murray Rothbard. Qual o papel dessa biblioteca na autopercepção dessas ativistas?

Carolina Spataro — O lugar que os livros ocupam nesse ativismo foi uma das grandes surpresas do trabalho de campo. Não o havíamos incluído no roteiro inicial, mas logo percebemos sua centralidade. Surgiu espontaneamente: em entrevistas por Zoom, muitas ativistas se posicionaram em frente às suas estantes, seguraram os títulos diante da câmera, compartilharam PDFs e recomendaram leituras. Esse gesto nos fez refletir: para muitas mulheres — especialmente as da geração média e as mais jovens — os livros são elementos-chave na construção da identidade política e do pertencimento ao espaço liberal.

Conhecíamos o trabalho de Analía Goldentul e Ezequiel Saferstein sobre os circuitos masculinos de leitura no universo liberal-libertário [1], mas não imaginávamos que essa prática fosse tão relevante entre as mulheres. Até mesmo o nosso próprio livro tinha um lugar simbólico: muitas queriam aparecer com o nome e o sobrenome, "tendo o seu livro" como expressão de legitimidade dentro do movimento. Ler e escrever são atividades frequentes: algumas publicam artigos no Instagram, blogs ou revistas patrocinadas por organizações como a LOLA, que incentiva a "escrever a sua versão do liberalismo".

O repertório que encontramos pode ser organizado em três "prateleiras". A primeira reúne os clássicos do liberalismo e do libertarianismo — Hayek, Mises, Rothbard — lidos com suas próprias chaves, mas presentes como referências. Uma professora descreveu levar para a aula um livro de capa dura de Agustín Laje para citá-lo sem causar conflito com os colegas. A segunda prateleira, mais inesperada, inclui textos do feminismo clássico e contemporâneo — Simone de Beauvoir, Judith Butler, Silvina Ocampo. Nem sempre há uma leitura sistemática, mas sua presença revela um desejo de compreender esse cânone, até mesmo de se diferenciar. A terceira, a mais identitária, é a "biblioteca pessoal": autoras como Gloria Álvarez, María Blanco, Ayn Rand, Deirdre McCloskey e Camille Paglia. Estas duas últimas, em particular, ocupam um lugar de destaque, e não apenas entre as mulheres.

Os livros de bolso coexistem com sua circulação digital: vídeos, podcasts e conteúdos curtos nas redes sociais, disseminados por contas pessoais e fundações. Os textos não são apenas fontes de conhecimento, mas também dispositivos de organização e formação política. Servem para "travar a batalha" dentro e fora do feminismo: se as "esquerdistas" se afirmam em Beauvoir ou Butler, as mulheres o fazem em Rand, Paglia ou McCloskey. Como em qualquer espaço ativista, os livros são repositórios de autoridade e ferramentas de legitimação. Milei chegou a destacar o papel de seus próprios livros em sua campanha: a editora Unión os vendia em eventos como se fossem CDs em um show. A palavra impressa retém um valor performático.

Vale destacar que McCloskey é uma mulher trans, formada em história em Harvard na década de 1960, que, além de publicar inúmeros livros e artigos sobre economia e liberalismo, narrou seu próprio processo de transição em "Crossing: A Memoir", publicado em 1999 pela University of Chicago Press, uma das editoras acadêmicas mais prestigiadas do mundo. Sua figura não aparece apenas como referência bibliográfica: ela também integra os espaços de sociabilidade liberal utilizados pelas mulheres com quem trabalhamos no livro. Um exemplo recente é sua participação, em 2024, ao lado de Javier Milei, em um evento organizado pela Fundación Libertad y Progreso, do qual várias delas participaram, onde foram fotografadas com McCloskey e compartilharam essas imagens em suas redes sociais.

Ler e escrever também estão intimamente ligados ao desejo de participar. Muitas organizam grupos de leitura — mistos ou exclusivamente femininos — e compartilham textos e comentários. A circulação vai além da leitura: existe uma pedagogia informal sobre como escrever, publicar e vender um livro. Alguns entrevistados detalham como produzir, promover, promover e contatar editoras. Ler, escrever, publicar e ensinar outros a fazê-lo são, nesse universo, práticas que constroem legitimidade cultural e política de baixo para cima.

Durante nosso trabalho de campo, percebemos que A Revolta de Atlas (1957), romance de Ayn Rand mencionado por muitas das jovens entrevistadas, funcionou como uma espécie de "bíblia" para diversos movimentos de direita nas últimas décadas, do Tea Party nos Estados Unidos ao bolsonarismo no Brasil. Rand, filósofa e escritora nascida em 1905 em São Petersburgo e posteriormente naturalizada americana, foi um ícone do anticomunismo. Seu romance, que permanece um best-seller muitos anos após sua morte, descreve os Estados Unidos em declínio devido ao excessivo intervencionismo estatal, onde a sociedade se divide entre os "saqueadores" — os políticos — e os "não saqueadores": empreendedores, empresários e intelectuais que se rebelam contra o governo com um lockout que paralisa o país. As ideias de Rand circularam em múltiplos formatos audiovisuais: de vídeos curtos produzidos por fundações liberais a filmes que chegaram às salas de cinema. Na Argentina, sua interpretação também não é nova: ela já havia sido citada pelo ex-presidente Mauricio Macri antes da era Milei.

A figura de Rand é intensamente contestada dentro do liberalismo. Para Gloria Álvarez — uma figura de proa do feminismo libertário e ex-candidata à presidência na Guatemala — seu legado é justificado por sua defesa da descriminalização do aborto, como ela argumentou em um debate com Agustín Laje em 2021, que, até o momento, acumulou mais de 2,8 milhões de visualizações no YouTube. No entanto, para o próprio Laje e para Milei, Rand é, acima de tudo, uma autoridade intelectual que justifica a redução do tamanho do Estado.

Você menciona que algumas mulheres que hoje se identificam com o feminismo liberal trabalharam anteriormente em espaços ligados ao feminismo de esquerda ou progressista. O que essas experiências revelam sobre os pontos de contato e atrito entre a sensibilidade feminista e a orientação política? São um sintoma de desconforto com a institucionalização do feminismo? E qual o papel da biblioteca liberal na reordenação simbólica dessas conversões?

Melina Vázquez — Sim, encontramos vários casos que podem ser descritos como trajetórias de transferência, embora não na forma de uma conversão abrupta ou linear. São jornadas complexas, atravessadas por tensões entre uma sensibilidade feminista persistente e um crescente desconforto com as formas de institucionalização partidária ou cultural do feminismo hegemônico.

Um exemplo revelador é o de Natalia, uma das entrevistadas, que em sua juventude fez campanha pelo aborto legal e posteriormente se voltou para o liberalismo. Ela conta que, ao entrar em contato com a "biblioteca liberal", encontrou respostas que antes buscava no feminismo progressista. Ela concluiu que não precisava se identificar como feminista para reivindicar seus direitos como mulher: o liberalismo, como doutrina centrada na liberdade individual, lhe oferecia as ferramentas necessárias.

Outro caso é o de uma ex-aluna do Colégio Nacional de Buenos Aires que participou ativamente da "onda verde" a favor da legalização do aborto, mas deixou de usar o lenço verde após associá-lo ao feminismo de esquerda. Embora continue a defender o aborto legal, ela o expressa em termos diferentes: "Enquanto a saúde for pública, que seja feita em hospitais; se for privatizada, será responsabilidade de cada mulher pagar por ela". Uma trajetória semelhante surge em uma jovem do Instituto Modelo Iraola, em La Plata, inicialmente atraída pelo feminismo, mas cada vez mais desconfortável em espaços ativistas, especialmente diante de slogans como "Macri, lixo, você é a ditadura", que a repeliam.

Críticas ao que chamam de "partidarização de agendas" são recorrentes. Uma entrevistada bissexual, frequentadora assídua da Parada do Orgulho, deixou de comparecer por sentir que o evento havia se tornado um "ponto de campanha kirchnerista". Essa percepção a levou a buscar espaços identitários não alinhados à esquerda ou ao progressismo tradicional.

Em todos esses casos, vemos a tensão entre uma preocupação feminista persistente e a busca por canais políticos que não seguem a lógica partidária ou os códigos do feminismo hegemônico. Nesse processo, a "biblioteca liberal" desempenha um papel central: ela reorganiza simbolicamente essas trajetórias, dando coerência e legitimidade a caminhos que, de outra forma, poderiam parecer contraditórios. Ler Hayek, Rothbard, Paglia, Rand ou María Blanco não apenas fornece uma estrutura conceitual para argumentos, mas também constrói pertencimento a um espaço ideológico que ainda está em processo de consolidação.

Em Sem Pai, Sem Marido e Sem Estado, você revela tensões em torno das categorias políticas que essas mulheres usam para se definir. Em particular, muitas delas se identificam como feministas liberais, mas rejeitam o rótulo de "mulheres de direita". Como você interpreta essa distinção? Que nuances simbólicas, ideológicas ou geracionais entram em jogo quando essas ativistas se distanciam da noção de direita, mesmo quando suas posições se alinham a projetos políticos dessa corrente?

Carolina Spataro — A primeira coisa que notamos é que nenhuma das mulheres entrevistadas se identifica abertamente como "de direita". Mesmo aquelas mais próximas de Milei enfatizam que são "liberais" e não "mileístas", mesmo quando apoiam o governo de Milei. Essa distinção é importante porque expressa o desejo de se diferenciarem tanto dos discursos mais agressivos do meio libertário quanto de certos líderes masculinos da direita, que muitos consideram porta-vozes de um estilo político com o qual não compartilham.

Nesse contexto, "direita" funciona mais como um termo acusatório do que como uma identidade assumida. Serve para marcar fronteiras com outros atores, mesmo dentro do mesmo universo ideológico. Entre as gerações mais jovens e de classe média, a rejeição discursiva é gritante. Uma entrevistada foi direta: "Tenho medo de aparecer em um livro sobre mulheres de direita". A frase revela uma óbvia tensão identitária: elas se colocam objetivamente no espectro da direita, mas não se sentem confortáveis em se autodenominar assim.

Esse padrão contrasta com o de alguns jovens que se identificam como de direita. Entre as mulheres, porém, a cautela prevalece: elas buscam conquistar seu próprio espaço dentro do liberalismo, articulado em torno da autonomia, do mérito, da liberdade econômica e da rejeição do coletivismo, mas frequentemente se distanciando da retórica mais explosiva em termos conservadores. Portanto, em vez de "mulheres de direita", parece mais correto falar de feministas liberais que tentam traçar uma linha entre o feminismo dominante e os núcleos mais radicais do discurso de direita. Essa disputa pela linguagem política também afeta sua legitimidade dentro de um campo ainda em formação, onde as identidades não estão totalmente estabilizadas.

Embora rejeitem o rótulo de "mulheres de direita", fica claro que, em certas questões, como a Educação Sexual Integral (ESI), algumas adotam posições bastante conservadoras, às vezes não muito diferentes das tendências conservadoras do liberalismo que às vezes as preocupam.

Melina Vázquez — Algumas das mulheres entrevistadas adotam posições críticas em relação à ESI, embora com importantes nuances geracionais e políticas. Em geral, elas não se opõem à educação sexual, mas questionam a perspectiva que sustenta a lei. Para muitas, a ESI introduz uma "ideologia de gênero" que consideram prejudicial: uma narrativa que, na perspectiva delas, nega o fato biológico do sexo e possibilita o que consideram confusão de identidade em idades precoces. Portanto, elas propõem a ESI "a partir da biologia", focada em explicar anatomia, reprodução e prevenção, sem abordar questões de identidade de gênero ou dissidência.

No entanto, essa crítica não é homogênea. As mulheres mais jovens, que passaram pela educação ESI, reconhecem sua utilidade na prevenção de abusos, embora também apontem o que percebem como excessos ou formas de imposição. Essa discordância se expressa até mesmo dentro de grupos ativistas: no grupo de WhatsApp Mulheres pela Liberdade, houve discussões sobre o que exatamente significava "ideologia de gênero", e alguns expressaram desconforto com discursos de ódio contra pessoas trans ou não binárias.

Nesse sentido, a crítica à ESI nem sempre opera como uma fronteira excludente. Ao contrário de movimentos antigênero mais radicais, que fazem desse ponto um eixo excludente da identidade política, no feminismo liberal que estudamos, a ESI aparece como uma questão importante, mas não central.

Deirdre McCloskey, uma economista trans americana de 82 anos, é um importante pilar teórico para algumas feministas liberais-libertárias. No entanto, grupos como o Mujeres Libertarias Argentinas compartilham mensagens que afirmam que "mulheres trans são simplesmente homens fingindo ser mulheres". Quais posições e tensões existem em relação às pessoas trans?

Carolina Spataro — Este é um dos temas que gera mais heterogeneidade e desconforto entre nossas entrevistadas, e onde a divisão geracional é mais evidente. Entre as mulheres mais velhas, predominam posições conservadoras: rejeição da agenda dos direitos trans e defesa de concepções tradicionais de gênero. Algumas defendem abertamente figuras como J.K. Rowling e suas críticas às identidades trans. Entre as mulheres mais jovens, por outro lado, há posições mais abertas, ou pelo menos mais abertas a questionar o binarismo. Uma delas nos disse: "O DNI nem deveria ter gênero", rejeitando a lógica estatal de classificação de identidade. Essas declarações coexistem com o uso de categorias como "ideologia de gênero" — típicas do repertório conservador — sem implicar uma rejeição ao feminismo ou à legalização do aborto. Em outras palavras, combinam uma linguagem imprevisível: reconhecem-se como filhas de Ni Una Menos (Nem Uma a Menos), usam a "ideologia de gênero" e defendem tanto a autonomia econômica quanto o liberalismo.

O caso de Deirdre McCloskey é ilustrativo: muitos a consideram uma figura-chave. Sua presença no evento ao lado de Javier Milei em 2023 foi celebrada por vários entrevistados, que tiraram fotos com ela como um gesto de orgulho. No entanto, esse reconhecimento coexiste com expressões transfóbicas que circulam — ora implícitas, ora explicitamente — em espaços como Mujeres Libertarias Argentinas, sem serem problematizadas internamente.

Melina Vázquez — Gostaria de acrescentar que também há pontos de tensão em relação a essa questão que se refletem inclusive em quem sai desses espaços. É o caso de Antonella Marty, figura-chave na formação dos jovens liberais. Marty se distanciou das correntes mais extremas do liberalismo, e do espaço libertário em particular, por diversas razões, entre as quais podemos citar sua discussão com uma autora que lhe serviu de referência: Ayn Rand. Em certo momento, a tradição objetivista, na qual a própria Rand se identificava, começou a incomodá-la, a gerar tensão. Ela detectou que pensar a diferença biológica entre homens e mulheres como objetiva quase necessariamente levava a questionar a própria ideia de identidade de gênero. É claro que Marty teve outros pontos de tensão, que cresceram, a ponto de hoje falar de "direita antidireitos" e defender um liberalismo mais afinado com a ampliação dos direitos individuais, inclusive os de pessoas LGBT+. Sua figura marca um ponto de inflexão e demonstra que, mesmo dentro desse espaço, há debates abertos sobre os limites do liberalismo em termos de direitos sexuais e de gênero.

Portanto, embora a questão trans não fosse um tema central — ela não surgiu espontaneamente e tivemos que introduzi-la —, identificamos uma ampla gama de posições que incluíam declarações contraditórias, intersecções ideológicas inesperadas e inúmeras ambivalências.

Você aponta que o aborto não é uma prioridade para essas feministas liberais-libertárias, embora isso provoque posicionamentos diversos: algumas mais velhas se declaram "pró-vida" e as mais jovens apoiam a legalização, mas com ressalvas quanto à sua cobertura estatal. Como você interpreta essa oscilação entre o reconhecimento do direito ao aborto e a crítica à sua garantia pública? Pode haver um feminismo que apoie a legalização, mas rejeite sua institucionalização como política pública? Isso não implica defender o aborto apenas em abstrato, sem garanti-lo para todos igualmente?

Carolina Spataro — De fato, a primeira coisa que observamos foi que o aborto não faz parte das áreas prioritárias de discussão ou da autoidentificação política dessas ativistas. Isso não surgiu espontaneamente nas entrevistas: nós o introduzimos, conscientes de sua centralidade no feminismo argentino recente. Embora todas tenham algo a dizer — em muitos casos, com base em experiências pessoais —, elas não o incluem como bandeira central de sua militância.

Suas posições são heterogêneas. Entre as mulheres mais velhas, predominam as posições "pró-vida", com uma exceção recorrente: nenhuma acredita que uma mulher deva ser presa por abortar. Entre as mais jovens, há maior apoio à legalização, embora muitas questionem se o procedimento deve ser garantido pelo Estado. Elas reconhecem a prática, mas a associam à responsabilidade individual: quem quiser abortar deve arcar com o custo. O fato de algumas delas não o enxergarem como um "direito" que deva ser garantido pelo Estado não surpreende: faz parte de uma visão mais ampla do lugar do mercado na organização social, que se estende à saúde, à educação e à proteção social. Um caso ilustrativo é o de uma jovem entrevistada que vivenciou o debate de 2018 enquanto cursava o Ensino Médio. Sua preocupação não era tanto a disputa entre os lenços verde e azul-claro, mas sim como um hospital público da periferia – que luta para garantir outros serviços básicos – poderia implementar esse novo direito. Seu discurso não questiona a legitimidade do aborto, mas sim a capacidade do Estado de garanti-lo. É nesse contexto que o mercado assume um papel central.

Para muitos, aliás, a questão está encerrada: a lei é percebida como uma conquista recente que não deve ser reaberta. Mesmo aqueles que têm reservas quanto à sua implementação não consideram desejável recuar. Reabrir o debate, dizem eles, seria estrategicamente contraproducente. No entanto, expressar publicamente posições a favor da descriminalização pode ter um alto custo simbólico em alguns círculos liberais. O caso da guatemalteca Gloria Álvarez é ilustrativo: quando, em um debate com Agustín Laje, defendeu que o aborto deveria ser legal, recebeu fortes críticas de setores conservadores, episódio que muitos de nossos entrevistados interpretaram como um alerta.

Em última análise, não há uma posição unificada, mas sim uma teia de argumentos que combinam experiências geracionais, convicções ideológicas e cálculos estratégicos. Quando o feminismo liberal incorpora a questão do aborto, o faz a partir de uma perspectiva própria, centrada na autonomia individual, na autogestão e, em alguns casos, na rejeição da mediação estatal. Essa perspectiva conflita com a noção de direitos sociais defendida pelo feminismo progressista ou de esquerda, mas não implica necessariamente uma rejeição completa do aborto. Em vez disso, implica uma mudança em relação ao modo como o debate se desenrolou na Argentina, onde se distinguia entre descriminalização – não ir para a cadeia por fazer um aborto – e legalização – o Estado garantindo o acesso à prática. Nos grupos com os quais trabalhamos, coexistem três posições: aqueles que se declaram "pró-vida", aqueles que apoiam a descriminalização, mas acreditam que toda mulher deve pagar por seu aborto, e aqueles que apoiam a legalização como ela foi finalmente aprovada. Nesse contexto, alguns movimentos liberais podem aceitar o aborto, mas dentro de uma concepção de feminismo que permite a privatização da saúde e, portanto, não considera contraditório que uma mulher tenha que pagar por ele. Nosso interesse era justamente entender esse feminismo em seus próprios termos, não nos nossos.

A pesquisa que você conduziu destaca a existência de ativistas nesses espaços que se definem como homossexuais ou bissexuais e que, sem negar suas identidades de gênero, questionam como se representaram e se organizaram coletivamente. Trata-se de uma disputa pelo próprio significado da diversidade — entre aqueles que a veem como uma luta coletiva e aqueles que a entendem como uma expressão individual — em vez de uma rejeição à diversidade? Como você observou essa dimensão, especialmente à luz dos discursos efetivamente homofóbicos dentro do espaço liberal-libertário, expressos pelo próprio Milei em fóruns como Davos?

Carolina Spataro — Conviver com certos discursos é tão difícil quanto ambivalente. Para a maioria dessas mulheres, os planos de austeridade de Milei, baseados na redução do Estado e na expansão do mercado, são bem-vindos: não há problema algum nisso. Elas os apoiam e podem até mesmo encará-los sob uma perspectiva de gênero. Mas discursos como o de Milei em Davos, nos quais ela equiparou a homossexualidade à pedofilia, provocaram e continuam a provocar desconforto em várias delas. Feministas liberais, que estão mais distantes das modulações conservadoras do milismo, embora o apoiem, sentem-se incomodadas com tais expressões e elaboram críticas em seus próprios espaços.

Por outro lado, em vez de uma rejeição à diversidade sexual, o que observamos é uma disputa sobre como ela deve ser representada. O caso de Liz é ilustrativo. Feminista de longa data, autoidentificada como bissexual e leitora de Simone de Beauvoir na adolescência, ela nasceu em Jujuy e se mudou para Córdoba para estudar Direito, buscando um ambiente mais aberto à sua orientação sexual. Lá, ela era membro da Coalizão Cívica [2], que — segundo ela — era na época o partido mais ativo na agenda LGBT+. Participou de Paradas do Orgulho e da organização Católicas pelo Direito de Decidir.

No entanto, ela enfrentou um conflito constante: a rejeição de colegas próximos à Campanha Nacional pelo Direito ao Aborto, que viam ser membro da Coalizão Cívica como "ser de direita". Liz via isso como um julgamento injusto e excludente. Anos depois, na Parada do Orgulho de 2023, ela teve outra experiência desconfortável, sentindo, como mencionamos anteriormente, que fazia parte de um "ponto de campanha kirchnerista". Para muitas delas, essa percepção marca um ponto de virada: a ideia de que pautas como feminismo e LGBT+ foram "capturadas" por grupos partidários com os quais não se identificam. Nas marchas de 8 de março, ela pode ser vista segurando uma placa feita à mão que diz: "Ninguém pode ter o monopólio do feminismo".

Em última análise, o que predomina é uma discussão com a ideia de LGBT+ como um "coletivo" homogêneo, mas sem negar as desigualdades enfrentadas por pessoas homossexuais. O que eles rejeitam é que identidades implicam automaticamente alinhamento político. O mesmo vale para Agustín, coordenador da Prisma, organização liberal-libertária pela diversidade sexual, que defende que a orientação sexual não deve implicar proteção estatal ou adesão a uma agenda de esquerda. Em ambos os casos, o debate não gira em torno da identidade em si, mas sim da forma como ela se traduz politicamente.

Nessa perspectiva, a disputa não é contra a diversidade sexual, mas sim contra formas de representação que, na visão deles, absorvem e homogeneízam diferentes experiências sob uma única narrativa. Eles rejeitam o que veem como a associação automática entre diversidade sexual, progressismo e kirchnerismo. Assim, o ativismo em torno da diversidade se reconfigura: não mais como pertencimento a um coletivo com representação unificada, mas como expressão individual de liberdade, autodeterminação e autonomia diante das lógicas tradicionais de organização política.

No livro, você destaca a rejeição dessas mulheres à categoria de vítima, tanto como crítica política quanto como forma de se diferenciarem do "feminismo de esquerda". No entanto, esse debate também permeia certos feminismos de esquerda, preocupados com posições punitivas. Qual é, para você, o dilema central que elas enfrentam em relação à ideia de vitimização? Elas sempre a descartam ou a utilizam estrategicamente? Como elas abordam a violência ou a desigualdade que vivenciam sem recorrer a essa categoria?

Melina Vázquez — No trabalho de campo, nos deparamos com um paradoxo evidente. Essas mulheres criticam o uso da noção de vitimização como base para políticas públicas diferenciadas, mas, ao mesmo tempo, recorrem a representações que as colocam — pelo menos gestualmente — nessa posição. Sua crítica à vitimização é precisa: ser mulher não deve transformá-las em sujeitos que requerem tratamento especial do Estado. Por isso, elas rejeitam políticas voltadas para grupos específicos e afirmam uma noção estrita de igualdade perante a lei, entendida em sentido individualista. Na perspectiva delas, assumir-se como vítima implica reivindicar privilégios ou proteções arbitrárias, contrariando sua lógica meritocrática.

No entanto, essa crítica coexiste com outras formas de expressão. Em atividades como o 8 de Março ou em intervenções universitárias, muitas adotam gestos provocativos: tiram fotos, cantam músicas e questionam o tom do evento. Surge aqui outro tipo de vitimização, não ligada a gênero ou orientação sexual, mas à filiação política. Elas se apresentam como "vítimas do progressismo", excluídas ou ridicularizadas por não se encaixarem no ativismo feminista dominante. Algumas relatam ter seus cartazes arrancados, terem o direito de falar negado ou terem sido "expulsas" de determinados espaços. Elas não conceituam isso como vitimismo, mas reproduzem alguns de seus elementos-chave.

A rejeição da categoria de vítima não é exclusiva deste setor. Várias de suas formulações dialogam – involuntariamente – com debates em curso dentro de outros feminismos. Autoras como Cecilia Varela e Catalina Trebisacce também questionaram os limites da vitimização dentro do feminismo de esquerda. No entanto, a rejeição da vitimização opera como uma fronteira simbólica para se diferenciar de outros feminismos. Uma fronteira que, no entanto, não é impermeável: coexiste com representações de exclusão e com afirmações que, às vezes inesperadamente, ressoam com debates mais amplos no feminismo contemporâneo.

Como você interpreta a atração de mulheres de setores da classe trabalhadora pelo liberalismo libertário de Milei – como é o caso de várias das entrevistadas – pessoas que, tendo vivenciado a precariedade, a frustração com o Estado ou o endividamento, se identificam com uma ideologia que exalta a autonomia individual, o empreendedorismo e a autorresponsabilidade, e expressam o desejo de "seguir em frente por conta própria", sem assistência estatal ou tutela coletiva? Em que medida os fatores de gênero operam aí?

Melina Vázquez — Um dos pontos-chave que queríamos enfatizar desde o início do livro é que a conversa sobre liberalismo nem sempre parte de um compromisso ideológico ou doutrinário. Em muitos casos, trata-se de uma compreensão compartilhada construída a partir da experiência cotidiana e, com Milei, encontrou um nome, um repertório e um espaço para se reconhecer. Assim como em certos feminismos, a identificação não vem necessariamente de leituras teóricas, mas sim de experiências compartilhadas. Esta não é uma tradução direta do liberalismo clássico, mas sim de uma subjetividade que rejeita pragmaticamente o Estado por ser ineficiente, intrusivo ou simplesmente ausente. Para muitos, Milei funciona como um catalisador em vez de um ponto de partida.

Isso também representou uma ruptura com as formas tradicionais de sociabilidade liberal, historicamente associadas a ambientes elitistas, masculinos e fechados. Uma figura resumiu assim: Milei incomoda muitos "liberais de cafeteria" porque rompe com seus maneirismos e vocabulário, mas ela se conecta com setores fora desses círculos. Entre elas, muitas jovens de origem operária ou empobrecida que encontram em sua proposta a validação de experiências anteriores: trabalhar desde cedo, sustentar famílias, migrar, adaptar-se.

Em diversas entrevistas, as categorias do presente reorganizam a memória do passado. Laura, que deixou a Argentina durante a ditadura por razões econômicas, lembra que sua mãe, ao chegar à Venezuela, lhe disse que ela precisava aprender a se virar sozinha lá. Esse mandato, então um gesto de sobrevivência, agora é redefinido como uma ética liberal. O mesmo se aplica a uma figura que vende cosméticos no negócio de sua avó nos subúrbios do sul; outra que trabalha como telemarketing; outra que abandonou a universidade por não ter condições de pagar transporte. Todas compartilham uma experiência de solidão prática, anterior a qualquer filiação política, que mais tarde encontrou uma estrutura simbólica no liberalismo.

A pandemia reforçou esse padrão. Muitas vieram de setores como fitness, serviços ou comércio informal, severamente afetados pelo isolamento. Da perspectiva delas, enquanto o governo peronista de Alberto Fernández proclamava "O Estado cuida de você", sentiam-se obrigadas a se virar sozinhas. A lacuna entre o discurso protetivo e a experiência concreta de abandono consolidou a ideia de autossuficiência, que mais tarde se tornou uma identidade política.

Mais do que uma conversão ideológica, o que emerge é uma economia moral do esforço que encontra legitimidade na linguagem liberal-libertária. Ela não decorre de uma doutrina anterior, mas de uma experiência que adquiriu um nome. Assim como o feminismo nos permitiu nomear formas de assédio até então inomináveis, o liberalismo oferece uma gramática para dar sentido a vidas há muito organizadas em torno da autogestão, do mérito e da resiliência sem garantias. A identificação não surge apesar da exclusão, mas como uma forma de afirmá-la com orgulho.

Como essas ativistas se conectam com figuras femininas da direita política, como Karina Milei, secretária-geral da Presidência e irmã do presidente, Lilia Lemoine, a deputada e ativista libertária Patricia Bullrich, a ministra da Segurança, Diana Mondino, e a vice-presidente Victoria Villarruel? Há identificação, distanciamento ou crítica? Se elas rejeitam o estereótipo de "mulheres de direita" e se identificam como feministas liberais, como administram seu relacionamento com aquelas que são visíveis no espaço libertário ou liberal-conservador?

Carolina Spataro — O relacionamento que essas ativistas constroem com figuras femininas na política institucional de direita é fundamentalmente mediado por sua concepção de mérito. Aquelas que, em sua opinião, alcançaram posições de poder por meio de carreira, formação ou esforço — como Patricia Bullrich ou Diana Mondino — são valorizadas, mesmo que não concordem plenamente com suas agendas. Pelo contrário, figuras como a secretária-geral da Presidência, Karina Milei, ou a Deputada Libertária Lilia Lemoine são frequentemente demitidas por serem consideradas nomeadas com base em laços familiares, relacionamentos pessoais ou puro oportunismo. Em suas palavras, chegar lá "por ser irmã ou parceira" não é o mesmo que ter seguido um caminho político ou profissional legítimo.

Nesse sentido, a ex-ministra das Relações Exteriores Diana Mondino ocupava um lugar muito especial. Muitos a consideravam uma interlocutora válida, alguém que poderia representar publicamente a voz das mulheres liberais. Ela foi convidada para várias de suas reuniões, e sua remoção do Ministério das Relações Exteriores causou frustração. Mondino representava uma figura com claras credenciais liberais, com experiência no mundo dos negócios e uma educação respeitada. Sua posição era vista como uma exceção em um ambiente político onde o acesso das mulheres ao poder é frequentemente percebido como delegação ou condecoração.

Patricia Bullrich, atual ministra da Segurança, ex-presidente do partido PRO de Mauricio Macri e agora membro de La Libertad Avanza (Liberdade para Todos), também gera uma forte identificação, embora sua figura tenha um perfil muito diferente. Bullrich foi membro da Juventude Peronista na década de 1970 e era muito próxima do ex-líder montonero Rodolfo Galimberti. Ela teve que se exilar e participou da reconstrução do peronismo após o retorno à democracia. Ela ingressou na política por meio de cargos legislativos e executivos em vários espaços políticos. Sua carreira reflete uma clara guinada à direita.

Ela atuou como ministra do Trabalho no governo liderado pelo radical Fernando de la Rúa, ministro da Segurança durante a administração de Mauricio Macri, e mais tarde como candidata presidencial representando Juntos por el Cambio (Juntos pela Mudança), o próprio partido de Macri. Após a derrota eleitoral, ela foi chamada por Milei, e juntos fizeram campanha para o segundo turno que levou o líder libertário à presidência. Bullrich foi colocada à frente do Ministério da Segurança Nacional, que representa a agenda de "mão de ferro" do atual governo. Para muitas mulheres do espectro liberal e libertário, especialmente as mais jovens, Bullrich representa um modelo de força, determinação e capacidade de confronto em um espaço historicamente dominado por homens.

Ela é "a ministra que aguenta", como resume uma entrevistada, e esse gesto importa mais do que sua carreira política. Ela é contrastada, por exemplo, com María Eugenia Vidal — ex-governadora da província de Buenos Aires e líder do partido PRO — cuja carreira, mais focada em questões sociais, é interpretada como tipicamente feminizada: ela ocupou cargos em ministérios considerados "femininos", como o Ministério do Desenvolvimento Social, antes de se tornar governadora. Bullrich, por outro lado, ocupa cargos e funções que normalmente não estão disponíveis para mulheres: segurança, confronto, presença na mídia. Essa identificação não implica adesão total, mas implica reconhecimento de autoridade.

No caso da vice-presidente Victoria Villarruel, a diferença é maior devido às diferenças de agenda. Seu perfil conservador e sua proximidade com certas posições que negam a ditadura militar geram rejeição, mas mais uma vez a lógica do mérito emerge: "Ela ascendeu sozinha, rompendo o teto de vidro". Mesmo discordando de sua posição ideológica, muitos respeitam o fato de ela ter chegado à vice-presidência por meio de uma carreira política e não por laços familiares ou midiáticos.

Em última análise, a conexão com as mulheres no cenário político liberal ou libertário é influenciada por um duplo padrão: de um lado, a validação do mérito como princípio de justiça; de outro, a busca por representatividade genuína. Essas ativistas estão se formando, estudando, organizando rodas de leitura e se preparando para ocupar um lugar na política. Quando veem esses cargos ocupados por mulheres que, em sua opinião, não os merecem, surgem críticas. Mas quando reconhecem em uma figura atributos que valorizam — educação, capacidade, coragem, autonomia —, mesmo que discordem de suas posições, surge uma possível identificação. O mérito não garante adesão, mas garante respeito. Um exemplo dessa forma de preparação para a política foi visto em um encontro de mulheres liberais realizado em Buenos Aires em março de 2025, com a presença de jovens de diferentes países da região. O evento foi concluído com um exercício simbólico: cada participante deveria proferir um discurso de um minuto como se fosse a primeira presidente liberal de seu país. O treinamento visa exatamente isso: capacitá-las a construir argumentos, debater com homens de sua área e falar em público.

No livro, várias das jovens entrevistadas se identificam como feministas liberais e se alinham discursivamente com a chamada "primeira onda" do feminismo. No entanto, essa tradição histórica ligada ao sufragismo se expressou por meio de um liberalismo afirmativo, que traduziu a desigualdade de gênero em demandas concretas por direitos — como direito ao voto ou acesso à educação — explicitamente direcionados ao Estado. As ativistas que você estuda, por outro lado, não parecem promover direitos de gênero específicos ou articular uma agenda proativa a esse respeito. O que, então, essa filiação à primeira onda implica? Funciona mais como um gesto identitário do que como uma continuidade política real? E, nesse sentido, será que essas feministas liberais conseguem reconhecer que muitas conquistas históricas associadas à autonomia individual — do sufrágio ao aborto legal — foram impulsionadas por movimentos que não necessariamente se definiram como liberais? Ou seja, será que elas percebem os efeitos liberalizantes das lutas coletivas lideradas por feminismos cujas identidades ideológicas estão mais próximas da esquerda?

Carolina Spataro — Sim, elas próprias fazem várias concessões a esse respeito. Por exemplo, reconhecem que as feministas de esquerda "se organizam melhor", que souberam "dar nome às coisas" e alcançaram vitórias concretas como o aborto. Há até frases como "devemos a elas o aborto", que marcam um reconhecimento explícito de que, além das diferenças ideológicas, as ativistas progressistas foram politicamente eficazes. No livro, uma delas — Belo — diz que não concorda com as "femibolches", mas reconhece a conquista do direito ao aborto por elas. Em outras palavras, elas estão dispostas a aceitar que certas conquistas que valorizam em termos individuais foram produto de lutas e estratégias coletivas que não compartilham.

É verdade que a categoria de "direitos" é problemática para muitas delas, pois tende a ser associada a lógicas "coletivistas" que rejeitam. Portanto, em vez de formular reivindicações explícitas — como fez o feminismo de primeira onda, que lutava pelo voto ou pelo acesso à universidade —, sua inclusão nessa genealogia, considerada "respeitável" e "clássica", deve ser entendida dentro de sua própria estrutura, na qual buscam se opor ao feminismo radical. Em vez de continuidade política, o que emerge é um gesto identitário: elas se reconhecem em uma imagem estilizada da primeira onda que lhes permite distanciar-se do feminismo de esquerda. Ao mesmo tempo, também reconhecem — às vezes sem declarar plenamente — que algumas das conquistas que valorizam hoje como expressões de liberdade individual foram possíveis graças a formas de organização coletiva que tendem a rejeitar.

No entanto, há uma pergunta que muitas delas começam a se fazer: qual é a agenda do liberalismo hoje? O que significa ser uma feminista liberal em termos de propostas? Elas estão em um momento de transição: de uma crítica ao coletivismo e às formas tradicionais de feminismo para a necessidade de considerar que tipo de Estado desejam, que políticas públicas vislumbram e que direitos — se houver — estão dispostas a defender. Mesmo entre aqueles mais próximos do milenismo, começa a surgir uma preocupação: depois da motosserra, o que vem a seguir? Que ideia de comum pode ser articulada a partir de uma posição liberal que não se limite à negação? Nesse sentido, acreditamos que ainda não há uma agenda clara. Eles são vistos mais contestando a possibilidade de um feminismo existir fora da esquerda e construir um "espaço próprio" dentro do liberalismo do que propondo um horizonte político próprio. Não é que não tenham essa vocação: na verdade, estão considerando isso. Mas, como dissemos no início, por enquanto, suas perguntas são outras. Seu feminismo é um trabalho em andamento.

[1] Analía Goldentul e Ezequiel Saferstein: "Jovens Leitores da Direita Argentina. Uma Aproximação Etnográfica aos Seguidores de Agustín Laje e Nicolás Márquez", em Cadernos do Centro de Estudos de Design e Comunicação nº 112, 2020.

[2] A Coalizão Cívica é um partido político argentino de orientação social-liberal e republicana, fundado por Elisa Carrió em 2002, caracterizado por sua ênfase na transparência e no combate à corrupção. Embora inicialmente tendesse à centro-esquerda, eventualmente migrou para a centro-direita e se tornou parte do governo de Mauricio Macri. Faz parte da oposição "centrista" a Milei.