Escritora, pesquisadora, crítica e curadora de arte, a entrevistada explora as múltiplas faces de uma obra – literária e acadêmica – que não se conforma em repetir o feito

O que fantasmas e vulcões têm a nos dizer sobre o mundo em que vivemos? O que esses entes têm a nos dizer sobre nossa aventura na terra a esta altura trágica? Qual a conveniência de, diante do fim do mundo, salvarmos a nós mesmos? Qual o papel da arte, da literatura, da filosofia em meio a esse caos? A resposta para estas e outras perguntas estão em Krakatoa (2024), mais recente livro de Veronica Stigger, que concedeu entrevista por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

A obra que surgiu durante a pandemia de Covid-19 mobiliza alegoricamente, mas não só, afecções de um período sombrio sanitariamente, mas também – e talvez sobretudo – politicamente. “Como se não bastasse estarmos enfrentando juntos todo o horror e a tristeza decorrentes do vírus, tivemos que lidar com um verme inepto e assassino que ocupava a cadeira da Presidência e que não apenas desdenhava dos mais de 700 mil mortos pela Covid-19 como ainda sabotava toda e qualquer medida para minimizar seus efeitos”, contextualiza. “Talvez isso tudo tenha me feito pensar nos fantasmas e no que eles implicam no livro: o fim da humanidade, pelo menos como agente do destino de todos nós. Os vulcões surgem como essa grande força da natureza, uma força indomável, imprevisível, que se sobrepõe à suposta centralidade humana na história do mundo. Eles são – ao lado dos personagens telúricos e cósmicos – os grandes protagonistas da narrativa”, complementa.

A narrativa ficcionaliza e ensaia um tema recorrente na literatura, teologia e filosofia, com suas múltiplas vertentes, variáveis e recorrências, a saber: o fim do mundo. “O fim do mundo, em suma, está sempre se repetindo, e vai se repetir com intensidade cada vez maior dada a realidade, negada apenas por estultos, das mudanças climáticas, como sabe qualquer habitante de Porto Alegre que foi afetado pelas chuvas e pela incompetência da prefeitura em setembro de 2023 e, em seguida, de novo e com maior intensidade, em maio de 2024 (para não falar das outras localidades do Rio Grande do Sul, algumas atingidas até com maior violência)”, recorda.

Uma das lições da obra, muito embora esse não seja um bom termo, é pensar o pensamento para além da excepcionalidade humana. Isso implica encarar uma visão, ou cosmovisão, na qual ao mesmo tempo que um pensamento tem corpo ele não é, necessariamente, antropomórfico. Trata-se de exercitar a mais desafiadora das revoluções, como diria Marx, de ouvir a grama crescer. “Lembrei-me de um dos trechos mais iluminadores do Manifesto antropófago, quando Oswald de Andrade afirma: ‘O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo’. É isso. Não existe pensamento sem a mobilização conjunta de espírito (mente) e corpo. Daí, em Krakatoa, as folhagens sugerirem: ‘É preciso levar em conta o papel que o corpo tem no pensamento’”, sugere.

“Acho que o grande papel da literatura e da arte em geral é se manter, independentemente de qualquer circunstância e a qualquer tempo, como um campo de liberdade e de experimentação. Se não formos livres em arte, não seremos livres em mais nada. E há um detalhe: nada irrita mais os fascistas do que a ideia de liberdade”, provoca. “Talvez a pertinência da arte seja não ter pertinência. A arte não deve ser pertinente, mas justamente o seu oposto: ela deve ser impertinente, desconfortável, indomável”, define.

Veronica Stigger (Foto: Eduardo Sterzi/Divulgação)

Veronica Stigger é escritora, pesquisadora, crítica e curadora de arte. Graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Comunicação/Semiótica pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com dissertação sobre os personagens mitológicos na obra de Pablo Picasso, e doutorado em Ciências da Comunicação, dentro da linha pesquisa Teoria e Crítica da Arte, pela Universidade de São Paulo, com tese sobre a relação entre arte, mito e rito na modernidade, enfatizando os trabalhos de Piet Mondrian, Kasimir Malevitch, Kurt Schwitters e Marcel Duchamp. Realizou pesquisas de pós-doutorado junto à Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2009), ao Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (2009) e ao Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP, estudando, entre outros artistas, Maria Martins, Flávio de Carvalho, Mira Schendel e Nuno Ramos.

O IHU está promovendo o Ciclo de Estudos Futuro Comum. Ideias para adiar o fim do mundo, que ocorre de 25 de março a 14 de agosto de 2025. Para conhecer a programação completa, acesse aqui.

IHU – Krakatoa (2024) é seu mais recente livro e ele traz, entre outros pontos, dois temas que lhe são caros: fantasmas e vulcões. De onde surgiu essa ideia e que questões ela levanta?

Veronica Stigger – Em 2017, fiz uma viagem à Indonésia, quando um dos tantos vulcões de lá, o Monte Agung, ameaçava entrar em erupção – e, se isso ocorresse, poderia comprometer a realização de um festival literário em Bali, mais exatamente em Ubud, do qual eu iria participar. Foi uma viagem de vinte dias e, além de Ubud, fui a Jacarta e Yogyakarta, onde também participei de eventos. Nunca havia ido tão longe e teria de atravessar, sozinha, dois oceanos numa viagem de 24 horas e meia só de avião. Pensei em fazer um diário da viagem, como uma espécie de companhia. Até comecei. Mas os compromissos na Indonésia me impediram de dar seguimento a essa escrita. O tempo passou. Meu interesse por vulcões aumentou depois da ameaça do Monte Agung: quando me dei conta, já estava a monitorá-los. Vieram a pandemia e a suspensão de todas as atividades. Trabalho como freelancer e, de repente, tudo havia sido cancelado.

Talvez para não enlouquecer, pensei em começar um novo livro de ficção. Tinha um já em mente, O satanista, mas será um livro com uma pegada mais satírica. Não conseguia escrever nada do gênero em plena pandemia, que, no Brasil, foi um período terrível: como se não bastasse estarmos enfrentando juntos todo o horror e a tristeza decorrentes do vírus, tivemos que lidar com um verme inepto e assassino que ocupava a cadeira da Presidência e que não apenas desdenhava dos mais de 700 mil mortos pela Covid-19 como ainda sabotava toda e qualquer medida para minimizar seus efeitos (espero que ainda pague por esses crimes, assim como pela tentativa de golpe, pelo roubo das joias presenteadas à União etc.).

Talvez isso tudo tenha me feito pensar nos fantasmas e no que eles implicam no livro: o fim da humanidade, pelo menos como agente do destino de todos nós. Os vulcões surgem como essa grande força da natureza, uma força indomável, imprevisível, que se sobrepõe à suposta centralidade humana na história do mundo. Eles são, ao lado dos personagens telúricos e cósmicos, os grandes protagonistas da narrativa.

IHU – Há personagens telúricos e cósmicos no livro – a água, o fogo, o sol, o carvão – como seus monólogos e diálogos, mas sem ser, propriamente, o que se costuma chamar em literatura de fábula ou realismo fantástico. Esses personagens são assustadoramente reais. O que isso diz sobre o tempo que vivemos?

Veronica Stigger – Já chamei a atenção em outra entrevista que, no livro, há uma noção que atravessa a narrativa e que encontrou na atividade dos vulcões uma imagem muito concreta: a noção de que a Terra, não só naquilo que habita a sua superfície (humanos, animais, vegetais, fungos...), mas mesmo nas suas instâncias mais fundas e supostamente inanimadas, é coisa viva, que ela é a grande protagonista de nossa História (e de nossas histórias e estórias).

Por isso, a primeira parte do livro se passa num tempo sem tempo, que poderia ser o tempo do mito – a segunda parte, em contraposição, é toda datada. No entanto, esse tempo sem tempo não evoca um tempo passado, mas um presente que ocorre depois da catástrofe, que não é, porém, o tempo do fim, mas, pelo contrário, como se diz ainda na primeira frase do livro, um tempo “depois do começo do mundo”. Como se a história, na verdade, não terminasse, mas começasse agora, justamente porque temos consciência, como nunca antes, da possibilidade concreta de nosso fim como espécie e como “natureza” e, portanto, somos chamados a agir diante de forças que parecem desproporcionais à nossa capacidade de resposta.

O fim do mundo, em suma, está sempre se repetindo e vai se repetir com intensidade cada vez maior dada a realidade, negada apenas por estultos, das mudanças climáticas, como sabe qualquer habitante de Porto Alegre que foi afetado pelas chuvas e pela incompetência da prefeitura em setembro de 2023 e, em seguida, de novo e com maior intensidade, em maio de 2024 (para não falar das outras localidades do Rio Grande do Sul, algumas atingidas até com maior violência). Contra isso, começar, de fato, é que é o desafio. Daí que, entre as vozes que falam no livro, muitas são vozes de elementos da natureza, ou, como prefiro vê-las, entidades – água, fogo, petróleo etc. E elas falam de nós, muitas vezes com piedade.

IHU – É possível pensar a escuta humana do coro dos vulcões como uma alegoria do fim da aventura humana na terra? Em certo sentido, o livro trata da sexta extinção em massa?

Veronica Stigger – Sim e não. Sim, porque a narrativa da primeira parte do livro se dá justamente num recomeço depois de uma grande catástrofe, em que se diz que há poucos sobreviventes. E não, porque a narrativa não se reduz a isso. Na verdade, como já frisei, o livro recusa o protagonismo do humano – e recusar o protagonismo do humano significa também recusar colocar como centro do livro a extinção da humanidade. Não é esta que interessa, não é esta que está no centro do livro, mas a Terra e o cosmos.

Do ponto de vista da Terra, talvez pouco importe se nós, humanos, continuamos ou não vivos. Talvez – e isso a pandemia também nos fez ver quando os animais voltaram a habitar os locais que ficaram temporariamente vazios com o confinamento, quando o ar ficou mais respirável sem os carros nas ruas etc. – a Terra fique até aliviada com a nossa extinção.

IHU – Umas das discussões centrais do livro é, precisamente, a explicitação de que o pensamento tem corpo. De algum modo inverte o axioma cartesiano, postulando algo como “se existo, logo penso”. O que significa pensar a razão para além da excepcionalidade humana?

Veronica Stigger – Ótima pergunta. Esse talvez tenha sido o maior desafio do livro. Se a ideia era trazer para o primeiro plano vozes telúricas e cósmicas, como trabalhar essas vozes, como representá-las, já que não poderia deixar de usar um dos grandes códigos humanos, a linguagem? Como desenvolver a fala desses personagens sem recair, como você mesma chamou a atenção, na fábula ou no realismo mágico? Como fazer a água, o fogo, o carvão, o gelo, o petróleo, o sol, as folhagens, a preguiça falarem sem infantilizar essas falas? Como eles pensariam?

Lembrei-me de um dos trechos mais iluminadores do Manifesto antropófago, quando Oswald de Andrade afirma: “O espírito recusa-se a conceber o espírito sem o corpo”. É isso. Não existe pensamento sem a mobilização conjunta de espírito (mente) e corpo. Daí, em Krakatoa, as folhagens sugerirem: “É preciso levar em conta o papel que o corpo tem no pensamento”.

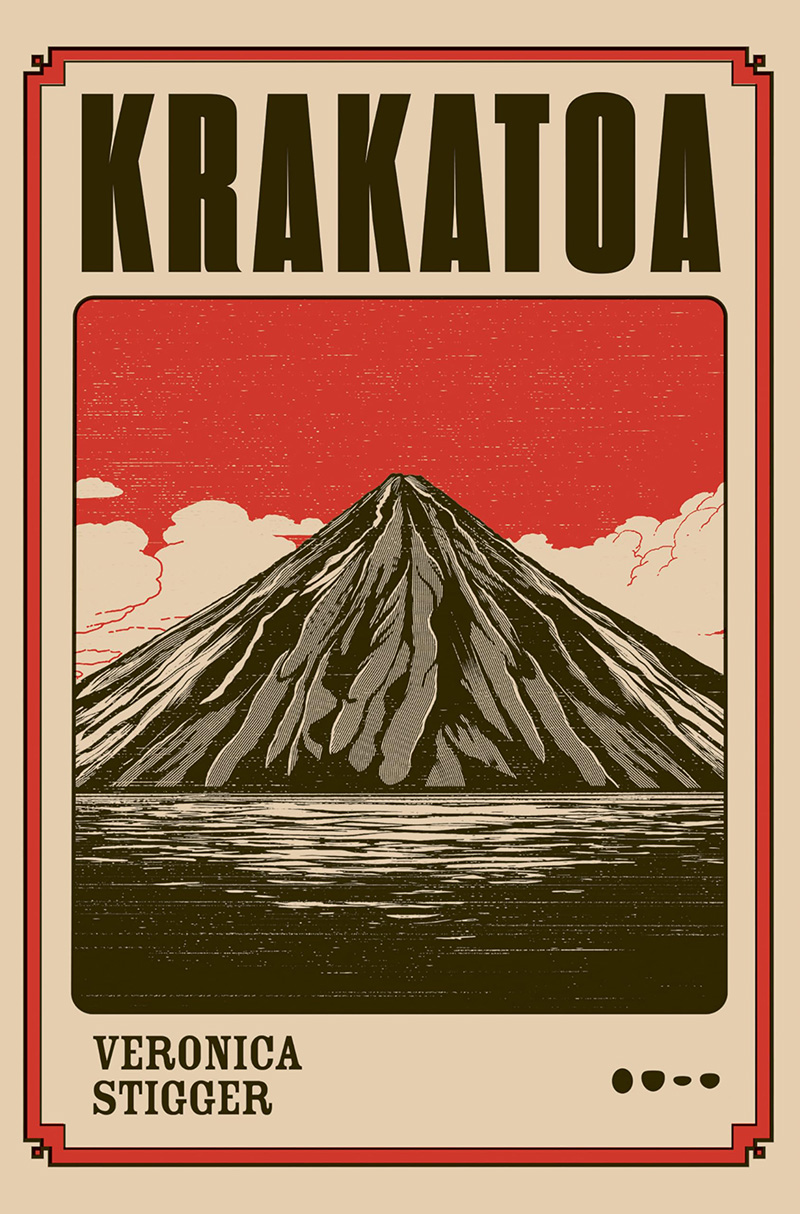

Reprodução da capa da obra Krakatoa, de Veronica Stigger (Foto: Divulgação)

IHU – Sua literatura é marcada por uma “inquietante estranheza”, tal como descreveu Viveiros de Castro na orelha da primeira edição de Krakatoa. Isso aparece em várias obras, como o premiado romance Opisanie świata. Em que o banal (o cotidiano) e o bizarro (o extraordinário) se aproximam e se afastam. Como esses paradoxos servem de insumo à sua literatura?

Veronica Stigger – Creio que essa “inquietante estranheza” provém não tanto de um encontro do banal com o bizarro e o extraordinário, mas mais de um interesse profundo pela própria realidade. Muitos dos meus personagens e das cenas que incluo nos livros nasceram da observação direta da realidade ou foram concebidos a partir de conversas com amigos, de histórias reais que me foram contadas ou ouvidas na fila do cinema, no ônibus, no banco. Acho engraçado quando apontam determinado trecho de algum livro – como a briga de Bopp com o russo no trem em Opisanie świata – como exemplos de um certo absurdo que comporia meus livros. Em geral, os trechos citados – como o exemplo que dei – costumam ser descrições de fatos ocorridos. Gosto, nesse sentido, de me imaginar como uma escritora quase realista (a realidade é que talvez não seja o que era); uma escritora que está sempre atenta ao mundo e gosta de ver neste o que os outros não veem ou não querem ver.

IHU – De algum modo a literatura que você produz tem um acento modernista, no sentido de que a cada novo livro parece que você tenta propor uma nova forma de escrita, que tenta romper com o estabelecido. É isso mesmo? Por que pensar temas e linguagens de (ou em) fronteira é algo importante no seu processo criativo?

Veronica Stigger – Sim, é isso mesmo. Creio que a tarefa de todo escritor é testar os limites da literatura – e testar esses limites se traduz em experimentar tanto com a linguagem quanto com a forma. Nesse sentido, há uma estreita relação com a escrita modernista e de vanguarda. E cabe ressaltar que, em minhas pesquisas acadêmicas, que se desenvolveram e desenvolvem concomitantemente à escrita ficcional, venho estudando, desde o mestrado, justo essa arte que coloca em causa a própria arte. Por isso, percebe-se, nos meus livros ficcionais, um constante trabalho com os diferentes gêneros e formas literárias.

Se na ficha catalográfica Krakatoa consta como sendo “romance”, é porque, entre os gêneros existentes, esse talvez seja o que mais se aproxime do modo de constituição do livro. Não é, em absoluto, um livro de contos, porque as narrativas ali reunidas visam um todo, além de retomarem personagens e imagens de uma parte a outra. Outro dia, vi um comentário em vídeo acerca deste meu último livro, feito por Nicolas Neves, que foi preciso ao observar que em Krakatoa estamos diante de “uma narrativa que não nos deixa confortáveis com classificações”, aspecto que demonstraria a “superação do humano”: “É como se, ao se afastar da dicção e da voz humanas, o texto seguisse uma outra lógica que é muito mais rizomática e na qual mesmo a noção de um narrador unificado acaba sendo superada”. É isso mesmo: como, em Krakatoa, seguir os padrões estabelecidos pelo ser humano quando o que está em questão é aquilo que já não é mais humano?

IHU – Você é doutora em Teoria e Crítica da Arte, tendo pesquisado as relações entre arte, mito e rito na modernidade. De onde vêm estas inquietações e como elas afetam a sua literatura?

Veronica Stigger – É um caminho de mão dupla: minha escrita ficcional se alimenta de minhas pesquisas acadêmicas e vice-versa. E eu faço questão de fomentar uma certa promiscuidade entre as disciplinas com as quais lido diariamente. Parte da “inquietante estranheza” de que falamos anteriormente também decorre disso, dessa mistura. E como se dá essa mistura? São formas e modos de concepção das artes visuais modernas e contemporâneas que acabam me servindo de modelos para a escrita literária.

Vendo do outro lado, com o tempo, fui percebendo que não precisava abrir mão do modo narrativo na escrita acadêmica: pelo contrário, esta se enriquecia com ele – e isso, parece-me, fica mais evidente num livro de crítica que publiquei recentemente chamado No espaço, com Lygia Pape. Isso sem falar que alguns de meus livros de ficção têm uma relação estreita com as pesquisas que desenvolvia à época; é o caso, por exemplo, de Opisanie świata.

No fim das contas, não há, para mim, uma diferença tão grande entre escrita e pesquisa para um livro ficcional e escrita e pesquisa para um ensaio, porque talvez não haja, para mim, uma diferença tão grande entre ficção e ensaio. E lembremos, a propósito, que, em A alma e as formas, Lukács define o ensaio como uma forma artística. Assim, ele seria aparentado da literatura.

IHU – De um lado, Benjamin já nos advertiu: “todo monumento da cultura é também um monumento da barbárie”. Mas, por outro, a literatura, a arte e o cinema comprometidos com uma sociedade mais humanista e pluralista são também objetos civilizatórios. Qual o papel da literatura no combate ao fascismo que graça nos dias de hoje?

Veronica Stigger – Acho que o grande papel da literatura e da arte em geral é se manter, independentemente de qualquer circunstância e a qualquer tempo, como um campo de liberdade e de experimentação. Se não formos livres em arte, não seremos livres em mais nada. E há um detalhe: nada irrita mais os fascistas do que a ideia de liberdade. Mesmo os fascistas que não se veem como tais e que estão sempre querendo legislar, às vezes em nome dos mais nobres princípios, sobre o que a arte pode ou não fazer.

IHU – Diante de todo esse contexto no qual nos debruçamos nesta entrevista, pergunto: qual a pertinência da arte hoje?

Veronica Stigger – Talvez a pertinência da arte seja não ter pertinência. A arte não deve ser pertinente, mas justamente o seu oposto: ela deve ser impertinente, desconfortável, indomável. Só assim, acredito, ela está à altura de um mundo ele mesmo irredutível aos sempre limitados anseios e temores humanos.

IHU – Deseja acrescentar algo?

Veronica Stigger – Por ora, não. Obrigada pela entrevista.