09 Novembro 2021

Para internar pais com covid, irmãos bolivianos endividam-se em R$ 220 mil. Em negócio próprio, chilenas e brasileiras relatam trabalho insano – e incerto. Muitos vivem no perrengue. Sem assistência social, sobram-lhes a informalidade.

A reportagem integra o especial Cicatrizes da Pandemia, com versão publicada em espanhol pela Ponte Jornalismo e reproduzida em português por OutrasPalavras, 05-11-2021.

Em 17 de janeiro de 2021, com poucas horas de diferença, Reynaldo Yucra Aguilar, 23 anos, e suas duas irmãs, Karen, 14, e Alejandra, 27, perderam os pais. A enfermeira Asteria Aguilar Calle e seu marido, o médico Víctor Elías Yucra Choque, não sobreviveram à Covid-19. Ambos trabalhavam para o sistema público de saúde na Bolívia.

Os irmãos ainda ficaram com uma dívida de 265 mil bolivianos (em torno de R$ 220 mil) acumulada nos 11 dias em que seus pais permaneceram em tratamento intensivo em uma clínica particular. Tal como outros trabalhadores da saúde, ambos contavam com um plano de saúde do Fundo Nacional de Saúde, mas devido ao elevado número de doentes não foram internados no hospital da cidade de Oruro, onde moravam.

A dívida com a clínica já foi paga. Por meio de diversas atividades e mobilizações nas redes sociais, conseguiram o dinheiro com a ajuda de familiares, amigos, desconhecidos e da mídia. Além disso, a Faculdade de Medicina intermediou a conversa para chegar a um acordo com a clínica e obter um desconto. Assim, consguiram levar os corpos de seus pais para enterrá-los.

O caso dos Yucra exemplifica o que ocorre em uma região onde as regulamentações trabalhistas são tão precárias que nem mesmo os profissionais que pagam impostos e contribuem para a previdência estão protegidos de perder suas economias em serviços que o sistema deveria cobrir. Tampouco garante que receberão ajuda do Estado, mais focado nas empresas e nos setores mais pobres. Alguns inclusive se veem forçados a engrossar os números da pobreza.

Sobreviver durante a pandemia tem sido uma luta permanente e agonizante, tanto para os trabalhadores que mantiveram seus empregos quanto para aqueles que tiveram que fechar negócios recém-abertos ou aprender a navegar em ambientes digitais. Seus esforços não são isentos de ansiedade.

Aconteceu no Brasil com Erika e Diana com seu restaurante que tanto custou a elas. Apenas agora estão começando a se levantar. Por sua vez, no Chile, Maggie Rangel viu sua clientela diminuir quando começou a dar aulas de ioga e pilates online. O pior foi aprender a administrar o risco de lesões nos alunos mais velhos e a lidar com as limitações técnicas que a impedem de ver os movimentos completos de cada participante.

Enquanto isso, Abraham Guevara, na Venezuela, e Ximena Vera, no Paraguai, conseguiram navegar com relativa habilidade nas águas agitadas da pandemia. O primeiro, abrindo mão das horas de descanso, agregou uma atividade ao seu emprego formal no banco. A segunda usou o salário do pai para pagar o mercado e até se organizou de tal forma que conseguisse economizar para fazer frente a imprevistos futuros.

A história de suas lutas tem um traço em comum. Personificam milhões de latino-americanos de classe média que, como seus países de origem, estão sempre à beira de dar um salto para o progresso ou retroceder para a pobreza. Motivo: vivem em territórios com sistemas de trabalho precários, onde os trabalhadores informais são mais da metade e, portanto, muitos carecem de proteção social. Mesmo aqueles com empregos formais podem cruzar a linha da informalidade a qualquer momento.

Nesse cenário arriscado, antes de 2020 os protagonistas dessa história tinham renda suficiente para progredir. Com o produto de seu trabalho, cobriam as despesas domésticas, pagavam hipotecas de casas e veículos, planos de saúde, matriculavam seus filhos em escolas particulares, viajavam. Com a pandemia, seus sonhos foram interrompidos e, enquanto alguns retomaram as mesmas atividades, outros têm de se reorganizar e gastar suas economias para sobreviver.

Em um relatório de junho de 2021, o Banco Mundial afirma que na América Latina 54,4% dos trabalhadores são informais. A mesma fonte afirma que os empregos desse tipo são os que mais desaparecem na crise e “entre os lares que não vivem na pobreza, a perda do emprego da principal fonte de rendimento familiar levaria à pobreza 55% deles”.

Ou seja, os informais, independentemente da classe social, estão muito expostos à diminuição da sua qualidade de vida, uma vez que não dispõem dos mecanismos de mitigação da crise proporcionados pelo emprego formal. “Os trabalhadores formais rapidamente recebem proteção, por exemplo, contra a proibição de demissão, conseguem benefícios salariais e sofrem muito menos com altos e baixos”, enfatiza Manuel Mera, pesquisador associado do CIPPEC (sigla em espanhol de Centro de Implementação de Políticas Públicas para Equidade e Crescimento, da Argentina).

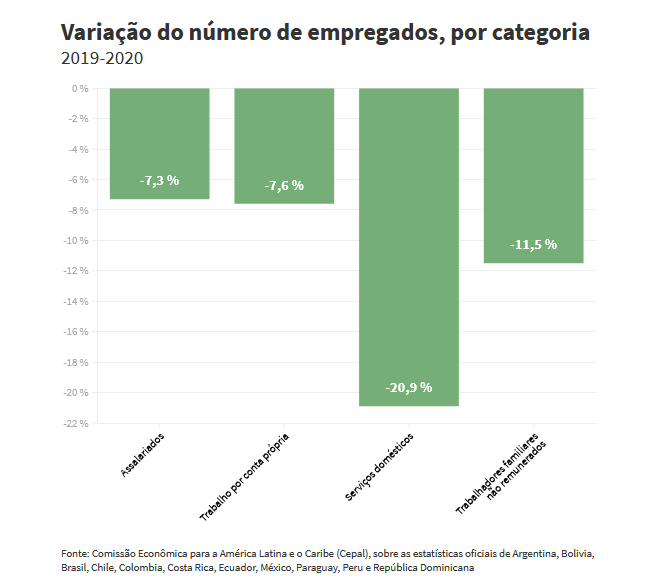

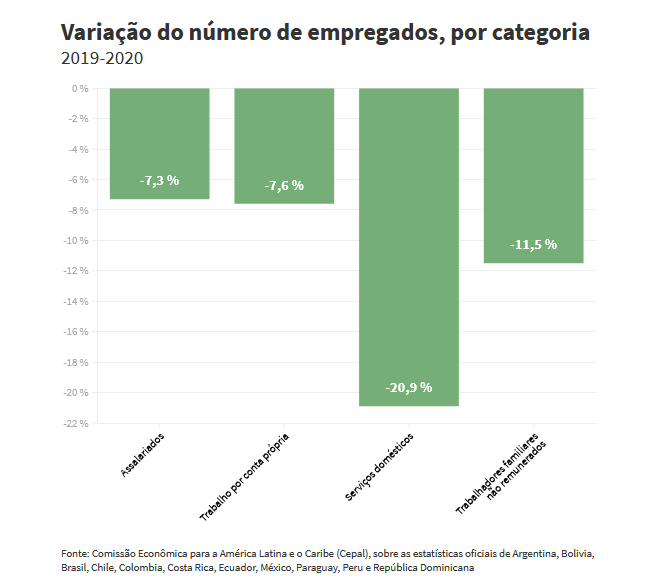

De acordo com o relatório de perspectivas do trabalho publicado em abril de 2021 pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), a América Latina e o Caribe perderam 26 milhões de empregos no primeiro ano da pandemia. A mesma fonte observa que a América Latina é a região mais afetada, seguida do sul da Europa e do sul da Ásia.

Bico, um salva-vidas com muitas faces

Na Bolívia, como no Chile, a pandemia surgiu em meio a uma crise sociopolítica que já estava atingindo a economia. O pesquisador e analista político Bruno Rojas explica que, de 2019 até março de 2020, a economia já havia caído para menos de 1%, e em junho e julho havia caído para -11,11%. Em 2020, o desemprego aumentou de 5,7% em março para 12,6% em julho.

Ele acrescenta que, com o coronavírus, “todas as pessoas que perderam seus empregos, inclusive as de classe média, buscaram refúgio no setor informal com um empreendimento, vendendo comida vegana ou cosméticos, oferecendo serviços, e a melhor prova está no Marketplace (do Facebook) para ver como essa oferta cresceu. Também tem gente vendendo bens da família, carros ou casas”.

Esse mundo de bicos se estende por toda a América Latina e é um refúgio para idosos que, como José Rafael Fagúndez, com quase 51 anos, perderam a ocupação formal em 2020 e ainda não conseguem recuperá-la devido à idade. Trabalhou 28 anos na Universidade Central da Venezuela (UCV), sendo os últimos 13 como secretário de contratações públicas. Lá se aposentou há quatro anos, mas manteve o contrato até setembro de 2020, quando decidiu se aposentar. O baixo salário e a paralisação das atividades na universidade o levaram a buscar um bico.

Ao deixar o cargo, em meio a uma pandemia, José Rafael empreendeu, sem sucesso, a busca por um novo emprego na comunicação social, na contratação pública e na área administrativa. “Tenho entrado muito nas plataformas para encontrar trabalho, mas não é tão fácil; o fator idade é um freio, não acreditei, mas atrapalha”, explica. “Eles pedem que você tenha entre 20 e 35 anos. Alguém te pede no máximo 50 anos, então você deixa o currículo de lado rapidinho”. E acrescenta: “Disse que não ia procurar mais. Deixei todas aquelas páginas porque recebi poucas ofertas para entregar o CV”. Por isso decidiu fazer corridas em seu carro e na sua moto, uma atividade que pode lhe render entre US$ 5 e US$ 20 por semana, dependendo do destino do passageiro. Com a mudança, recebe muito mais do que ganhava na faculdade como contratado.

A idade também é uma barreira para os mais jovens obterem um contrato formal de trabalho e os leva a procurar outras atividades. Aos 22 anos, o brasileiro Sadrack, por exemplo, nem chega a cobrar um valor fixo por cada um dos fanzines que elabora com seus próprios textos e ilustrações e nos quais conta e desenha “histórias motivacionais, para ajudar as pessoas a superar a dificuldades que estão enfrentando”.

No início do ano passado, vendia até 50 unidades por dia em praças e avenidas frequentadas por grupos de jovens, mas as restrições à concentração de pessoas o levaram a perder seus principais pontos de venda. Ele voltou à realidade de seu bairro na periferia de São Paulo e buscou outras formas de apoio. Começou com bicos, trabalhou de pedreiro e agora apresenta seus raps no transporte público. Ao terminar, passa o chapéu para recolher moedas. Faz isso à noite para fugir da equipe de seguranças dos trens. “É um momento em que eles dão uma folga. É uma forma de continuar a viver enquanto as coisas não voltam ao normal ”, afirma.

Segundo o artigo “Crise do trabalho juvenil e COVID-19: uma cicatriz prolongada”, de María Fernanda Gómez, consultora da Divisão de Mercados de Trabalho do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), “no Peru (Lima metropolitana), 70% dos jovens perderam seus empregos; na Colômbia, a taxa de desemprego juvenil passou de 16% para quase 30%; e no México, mais de 12% dos jovens empregados no setor formal perderam seus empregos”.

Mesmo os estudos não são uma garantia. O analista boliviano Bruno Rojas explica que o desemprego juvenil naquele país é de 25% e, paradoxalmente, aumenta entre os profissionais. “Se olharmos para os jovens com maior escolaridade, da classe média, profissionais e pessoas com formação universitária, técnicos, inclusive formados, a taxa de desemprego ultrapassa os 30%. No caso das mulheres, há uma taxa de desemprego ilustrada de 32%. Isso significa que quase um terço da população jovem profissional está desempregada”.

Para a pesquisadora María Fernanda Gómez, “os períodos de desemprego juvenil podem gerar quedas de mais de 20% na renda, principalmente para os trabalhadores de baixa qualificação. Além disso, esse efeito pode persistir por até 15 anos para quem se forma e começa a trabalhar durante uma recessão.”

Ninguém está a salvo

Dentro do espectro de trabalhadores atingidos pela pandemia, há muitos que, depois de anos de esforço, haviam aberto seus próprios negócios ou encontraram uma profissão autônoma, mas tiveram que interrompê-los.

Aconteceu em São Paulo com Diana Nunes Faria, 34 anos, e Erika Cândido Domingos, 28, casadas há uma década e donas de um restaurante. Em 2018, depois de trabalhar na cozinha de outras pessoas, decidiram abrir uma hamburgueria. O local começou a atrair mais clientes e lotar todas as noites, após incorporar receitas com ingredientes da tradicional culinária indígena do Pará, região onde nasceu Diana. “Aprendemos a fazer muitos pratos com a família dela e depois desenvolvemos nosso próprio tempero”, conta Erika.

Na pandemia, negociaram uma redução do aluguel, mas as contas não fecharam e elas devolveram o espaço. Sem restaurante físico e com orçamento apertado, continuaram com as entregas em domicílio, mas a situação se complicou pela dificuldade de aquisição de produtos do Pará, estado localizado a mais de 3 mil quilômetros de São Paulo. Agora trabalham em um espaço alugado, mais próximo dos shoppings. Elas ainda estão se estabilizando.

A paraguaia Ximena Vera, 31 anos, também passou por momentos difíceis. Em meados de março de 2020, ela teve que suspender os serviços de cuidados faciais em casa e errou ao pensar que em breve poderia reagendar com seus clientes. Foram dois meses em que o marido também não trabalhou na oficina mecânica. O pai de Ximena, que morava com eles na época, era o único com salário fixo. Só assim cobriram as despesas do supermercado. Ela teve a opção de solicitar o subsídio para trabalhadores autônomos afetados pela pandemia, mas preferiu não fazê-lo porque “outras pessoas precisavam mais”.

Quando a quarentena foi flexibilizada no início de maio, os clientes retomaram os cuidados domiciliares. Mas ele precisava comprar o traje “espacial”, a máscara N95 e outros equipamentos de proteção individual. De seis visitas por dia, com sorte teria uma, no máximo duas agendadas. “Foi difícil. Havia clientes com medo e não queriam que eu fosse para a casa deles. Tive uma redução de 90% em minha renda.”

“Eu não tinha educação financeira; gastava tudo o que ganhava no dia ”, lembra. “Foi difícil. Até maio, quando durou aquela quarentena total, não tive renda. Também não tinha economias para me segurar. Agora eu já tenho um dinheiro guardado para usar caso apareça outro imprevisto. Guardo 30% do que ganho. Isso eu aprendi na pandemia. Aprendi a economizar.”

Na Venezuela, devido a fatores como a crise econômica e a hiperinflação, mesmo quem mantém o emprego formal se salva dos apertos. O administrador Abraham Guevara, executivo de contas da vice-presidência de empresas de um banco, estava prestes a deixar o país porque os US$ 200 mensais de salário não davam para o básico e não conseguia mais obter os benefícios que seu empregador costumava conceder aos trabalhadores. “Quando a pandemia começou, eu morava com meus pais e meus irmãos. Em setembro, eu estava decidido a deixar o país, frustrado por não ter obtido meu empréstimo imobiliário. Senti que tinha parado e estava perdendo meu tempo ”, diz ele.

Em meio à desilusão, ele e sua companheira, Andreína Sánchez, retomaram o negócio de persianas dos avós de Guevara, mesmo com isso significando que ele teria que carregar uma muda de roupas no carro para se trocar ao sair do banco e ir fazer uma instalação.

Duas semanas depois de anunciar no Instagram, o primeiro cliente apareceu. Conseguiu US$ 800 de lucros e desde então os pedidos aumentaram. O casal conseguiu se mudar para um apartamento alugado, comprar móveis para mobiliá-lo e agora conseguem até guardar dinheiro.

Rumo a um modelo mais precário?

Em meio ao caos, houve empresas que conseguiram capitalizar sobre a pandemia — e as limitações de mobilidade — mais do que todo mundo: os aplicativos de entrega.

No México, por exemplo, os downloads do aplicativo Rappi passaram de 300 mil, em janeiro de 2020, para 600 mil em abril, com a pandemia já em andamento, segundo explica à revista Forbes a empresa Sensor Towers, que rastreia dados de apps. Por sua vez, Alejandro Solís, diretor da Rappi mexicana, disse à Forbes que seus distribuidores passaram de 30 mil em janeiro de 2020 para 50 mil um ano depois. Número que foi impulsionado pelo aumento do desemprego.

Os entregadores trabalham sob um regime de suposta autonomia e é justamente essa característica que vem sendo cada vez mais questionada pelas organizações sindicais e pelos próprios trabalhadores. Adilson Araújo, um brasileiro de 37 anos conhecido como Ligeirinho, critica o modelo dos apps de entrega, que dominam a região de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde ele trabalha fazendo entregas com sua bicicleta. “Os meninos são jogados na atividade sem nenhum preparo de segurança e equipamentos”, afirma.

Antes da pandemia, ele tinha 15 funcionários “com todos os direitos trabalhistas”, como gosta de frisar, mas teve de demiti-los porque muitos de seus clientes cancelaram os contratos. Embora agora seja o único funcionário da empresa que fundou há sete anos, não culpa a tecnologia por essa situação. Espera seguir em frente porque, diz, “são serviços diferentes, o nosso é mais personalizado”.

A insatisfação com a falta de direitos no trabalho com os aplicativos chegou aos tribunais latino-americanos. Os entregadores acionam as empresas de apps na Justiça para que reconheçam seu vínculo empregatício, mas as sentenças são contraditórias.

No Chile, por exemplo, enquanto em outubro de 2020 a Vara do Trabalho de Concepción reconheceu a relação de trabalho entre a empresa PedidosYa e um entregador que a processou por demissão sem justa causa (ele foi desligado do app), a Primeira Vara do Trabalho de Santiago decidiu na direçao oposta em uma demanda semelhante.

O tribunal de Concepción considerou que o uso de uniforme e o cumprimento de horários definidos pelo empregador são elementos de uma atividade trabalhista de contratado. Já tribunal de Santiago considerou que os entregadores “não tinham jornada de trabalho, nem horário fixo, mas sim cada um escolhia seu turno e horário”.

Na primeira decisão, a juíza chilena Ángela Hernández afirmou que a ideia clássica do funcionário que trabalha em um espaço físico com um chefe que encontra pessoalmente “deve ser superada justamente pela existência dessas plataformas tecnológicas cuja dinâmica são completamente diferentes, em que o vínculo de subordinação e dependência se manifesta, mas não da forma tradicional ”.

Apesar de esse tipo de trabalho na pandemia ter sido até declarado essencial para o funcionamento das cidades, os países da região ainda não regulamentam o emprego por meio de apps. Na maioria dos casos, os projetos de lei que têm sido propostos nem são discutidos.

No Peru, por exemplo, em 16 de julho de 2021, após um debate curto, a Comissão Parlamentar do Trabalho aprovou um projeto que propunha reconhecer o vínculo trabalhista entre entregadores e empresas. Faltava apenas submetê-la a uma segunda votação para torná-la lei, mas a legislatura acabou e novos parlamentares entraram. Assim, o projeto precisa ser apresentado novamente.

Na Argentina, desde o final de 2020 também há uma iniciativa no Congresso para que os entregadores de aplicativos sejam considerados empregados, mas está parada. E na Colômbia, embora vários projetos para regulamentar os serviços de aplicativos também tenham sido discutidos, nenhum virou lei.

Wilson Amorim, professor da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, argumenta que existe uma grande desigualdade de poder entre o concessionário e o aplicador. “O prestador de serviço fica extremamente dependente e vulnerável. Sem alternativas aos aplicativos, muitos se sujeitam a trabalhar até 14 horas por dia, sem direito a folgas semanais, para completar seu orçamento. Trabalham sem qualquer equipamento de segurança, porque os aplicativos não são obrigados a fornecer. A atividade tem altos riscos e os profissionais não têm o amparo da previdência social.”

É a mesma visão de Rodrigo Salinas, um chileno de classe média que perdeu o emprego de professor e passou a trabalhar por conta própria. O que ele ganha como motorista do aplicativo DiDi ajuda, mas pouco. “Os aplicativos ficam com grande parte da corrida, sendo que você põe em risco sua saúde pelo contato com os passageiros ou se expõe a ser assaltado… mas para salvar o dia ajuda muito”, garante.

Para Lúcia García, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a precarização do trabalho é um processo irreversível. “O trabalho digital é construído com base em um tripé: a gestão da doutrina neoliberal, a coordenação feita pela financeirização e a tecnologia como meio de produtividade”, afirma. Após esse avanço é difícil imaginar um recuo à situação anterior.

Já Fausto Augusto Junior, diretor técnico do Dieese, acha que a nova configuração não é necessariamente ruim.“Cabe ao poder público criar mecanismos para aumentar a proteção aos trabalhadores. Mas isso é uma questão ideológica. O governo atual, por exemplo, investe no sentido contrário, de precarização da mão-de-obra”, afirma.

Para incentivar a formalização, Carola Pessino, economista-chefe da Divisão de Gestão Fiscal do BID, propõe promover programas que recompensem os trabalhadores formais, em vez de puni-los. Numa nota em março de 2021 no blog Recaudando Bienestar, dessa entidade, ela explica que os programas assistenciais são atrativos porque a pessoa recebe subsídio e não sente necessidade de estar empregada; mas ao se optar por um modelo como o Imposto de Renda Negativo, quando aquele trabalhador informal ou desempregado consegue um emprego formal, o auxílio não cai para zero imediatamente, mas diminui à medida que a renda aumenta.

Se não houver rápido progresso na adoção dessas medidas, enquanto a informalidade continua pairando em torno de 54% e a precarização do emprego se espalha, o peso da recuperação da classe média continuará a se apoiar nos ombros dos milhões de Abrahames dispostos a estender suas jornadas de trabalho além do usual; das Ximenas que foram forçados a aprender a economizar; dos Ligeirinhos e das Dianas e das Erikas que acreditam que um trabalho diferenciado pode ajudá-los a recomeçar.

Leia mais

- O desemprego está em alta, mas faltam cozinheiros, garçons e gerentes. Salários baixos e trabalho desgastante podem estar entre as causas

- ‘Bico’ avança no País e paga cada vez menos

- Desemprego juvenil na América Latina chega ao maior índice já registrado

- O drama dos jovens de hoje que viveram o melhor e o pior do Brasil. Entrevista especial com Lúcia Garcia

- Jovens representam quase 40% dos desalentados na Região Metropolitana de Porto Alegre

- O deixar morrer: a condição necropolítica da América Latina

- América Latina. “Há 20 anos, não tínhamos esse número de pessoas na extrema pobreza”. Entrevista com Maya Takagi

- Alto índice de subutilização enfraquece relações de trabalho

- A greve dos entregadores e uma nova forma de organização na luta dos trabalhadores. Entrevista especial com Sidnei Machado

- Breque dos Apps é um freio coletivo na uberização e na degradação e exploração do trabalho. Entrevista especial com Ludmila Abílio

- A rejeição ao emprego, no centro da crise. Artigo de Raúl Zibechi

- Superexplorados em plena pandemia, entregadores de aplicativos marcam greve nacional

- Pandemia eleva desemprego e escancara precarização do trabalho de entregadores por aplicativos

- Coronavírus: entregadores de aplicativo trabalham mais e ganham menos na pandemia, diz pesquisa

- Trabalho precário e horas em excesso matam

- A “nova informalização” e a perversidade da plataformização do trabalho. Entrevista especial com Ruy Braga

- Avanço da informalidade é obstáculo para o futuro da economia, alerta Dieese

- A estreita relação entre o trabalho informal e a covid

- As duas faces perversas da informalidade: sobretrabalho e intermitência