É ingênuo e enganoso fundamentar no aristocratismo as compreensões reacionárias e ideológicas das ideias nietzschianas. O ‘Nietzsche-Archiv’, organizado por Elisabeth Förster-Nietzsche, inaugurou os usos protonazistas da filosofia desse pensador

“As referências nietzschianas à aristocracia e sua crítica ao socialismo e à democracia representaram terreno fértil para as distorções da ideologia fascista”, argumenta o filósofo italiano Alberto Giacomelli na entrevista concedida por e-mail ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU, tomando em consideração suas pesquisas em andamento junto à Università degli Studi di Padova (UNIPD), na Itália, onde leciona. Nesse sentido, a obra de Giorgio Colli e Mazzino Montinari cumpre o papel fundamental de “inaugurar a desnazificação do pensamento de Nietzsche e restituir, em sua totalidade, toda a complexidade de seu pensamento, de modo algum irredutível a estreitas leituras político-reacionárias”. Essa empreitada teve continuidade com os esforços de Giuliano Campioni e Maria Cristina Fornari, para a editora Adelphi, e assim “o texto nietzschiano resulta, por um lado, desnazificado e, por outro, liberto de interpretações ‘superestruturadas’ que caracterizaram a chamada Nietzsche-renaissance francesa a partir do início da década de 1960”. Se por um lado Nietzsche não pode ser considerado um pensador “democrático”, seus escritos apontam de modo claro “na direção da liberdade de pensamento, da crítica a qualquer forma de subserviência ideológica e da independência dos estreitos laços da ideologia. O próprio exemplo de vida de Nietzsche é o de um peregrino sem pátria, de um viandante e de um espírito livre que renuncia aos vínculos de sua terra natal para se tornar Heimat-los, um ser apátrida”.

Alberto Giacomelli é pesquisador no departamento de Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Aplicada (FISPPA) da Università degli Studi di Padova (UNIPD) e é responsável pelo ensino de Estética para o curso de graduação em Disciplinas de Artes, Música e Artes Cênicas no Departamento de Patrimônio Cultural: Arqueologia, História da Arte, Cinema e Música (DBC). Realizou atividades de pesquisa na Eberhard Karls Universität em Tübingen, na Humboldt e na Technische Universität, em Berlim, e foi professor visitante na Faculdade de Artes e Letras da Universidade Tohoku, em Sendai. É membro do Centro Interdepartamental Colli-Montinari para o Estudo de Nietzsche e da Cultura Europeia, do Seminário Permanente Nietzsche, da Sociedade Italiana de Estética, do Grupo de Pesquisa Departamental HermAes (Hermenêutica, Estética, Fenomenologia e Estudos Interculturais) e do Grupo Internacional Mushin'en (無心円).

Seus principais interesses de pesquisa dizem respeito à estética e à filosofia alemãs dos séculos XIX e XX, com particular referência ao pensamento de Nietzsche, à relação entre filosofia e linguagens artístico-literárias e às formas de pensamento sino-japonesas. É autor de contribuições para periódicos e livros nacionais e internacionais, e das obras Simbolica per tutti e per nessuno. Stile e figurazione nello Zarathustra di Nietzsche (Mimesis, 2012); Bauhaus absconditum. Arte, corpo e mistica alle radici del modernismo (Mimesis, 2019); Tipi umani e figure dell'esistenza. Goethe, Nietzsche e Simmel per una filosofia delle forme di vita (Mimesis, 2021), bem como tradutor e editor da obra Kire: il bello in Giappone de Ryōsuke Ōhashi (Mimesis, 2017).

Alberto Giacomelli (Foto: Arquivo Pessoal)

IHU – Nietzsche propõe que a arte, e não a razão ou a moral, deve ser a verdadeira metafísica da vida. Em um mundo contemporâneo muitas vezes marcado por certa desilusão – seja com as grandes narrativas políticas, religiosas ou com o próprio progresso –, como a visão estética de Nietzsche, particularmente conceitos como o espírito dionisíaco e a transfiguração artística, pode ser entendida como um antídoto potencial ao niilismo? Podemos encontrar exemplos dessa potência estética transformadora na cultura atual, seja na música, seja no cinema ou nas artes visuais?

Alberto Giacomelli – Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche (1) escreve a famosa frase: “somente como fenômenos estéticos a existência e o mundo são eternamente justificados” (GT, § 5, p. 45). Essa afirmação obviamente não deve ser entendida como expressão de um ingênuo esteticismo e de um irracionalismo superficial. Ao contrário, a intenção de Nietzsche é atualizar e ativar, dentro do próprio contexto cultural, um processo de redespertamento do espírito dionisíaco grego, entendido principalmente como o entrelaçamento inseparável entre arte e vida. Dessa forma, a decadência ocidental, inaugurada pelo socratismo, para Nietzsche está relacionada principalmente ao progressivo enfraquecimento da profícua tensão harmoniosa entre elemento apolíneo e dionisíaco, e a um consequente desequilíbrio apenas na direção da dimensão apolínea, entendida como princípio simbólico da compreensão lógica, da racionalidade e da clareza formal. O otimismo subjacente à dialética socrática deve ser reconhecido na convicção de que a dimensão misteriosa, dolorosa, inquietante, obscura, elusiva e – em última análise – artístico-dionisíaca do mundo possa ser privada de sua instabilidade e iluminada por um conhecimento mais confiável e tendencialmente desprovido de dúvidas. O intento “apolíneo” de apreender a essência exercida pelo logos filosófico é substituída, assim, pelo intento “dionisíaco” de cantar o mundo pelo mythos.

Mas, no entanto, Nietzsche demonstra que a tentativa de Sócrates (2) e Platão (3) de mostrar a verdade em sua nudez, de remover do mundo o véu da bela aparência artística tem, na verdade, o efeito oposto ao de uma neutralização da dor. O racionalismo filosófico, dá origem muito mais a uma cultura da infelicidade: o elemento inquietante do trágico, a angustiante ausência de sentido inerente ao elemento dionisíaco, não desaparece, mas é epistemicamente fundada. Se, antes de Sócrates e Platão, a experiência artístico-dionisíaca, poética e criadora de mitos se limitava a aludir à abismal ausência de sentido da vida, expondo-a e ocultando-a, manifestando-a e velando-a, justificando-a por meio do fenômeno estético, a dialética, a moral e a ciência acabam atribuindo ao niilismo uma consistência incontestável.

A filosofia demonstra, portanto, a verdade do nada, e a tecnologia, como produto e realização da metafísica, revela-se um aparato completamente inadequado para subjugar esse angustiante devir do mundo. A tecnociência parece, portanto, representar, como Heidegger (4) demonstrará, o ápice do niilismo. Daí a necessidade, também e especialmente no âmbito contemporâneo, de um renascimento do “dionisíaco” nietzschiano, a ser entendido não mais nos termos utópico-inatuais de uma reativação efetiva da sensibilidade artística trágica e pré-socrática, mas como uma nova hibridização experimental entre arte e ciência, e entre arte e filosofia.

No momento em que a filosofia, ao se “logicizar” e se distanciar da arte, deu origem a um pensamento abstrato, empobrecido e ao mesmo tempo epistemicamente “infeliz”, ela provavelmente terá que voltar a atribuir à arte a sua centralidade e a sua importância vital. A modernidade, segundo Nietzsche, efetivamente, relegou cada vez mais a arte às margens da vida, reduzindo-a a um “agradável acessório” (lustiges Nebenbei), a “um tilintar de sinos” (Schellengeklingel) diante da “seriedade da existência” (cf. GT, Prefazione a Richard Wagner, p. 19-20). Enquanto parece extremamente necessário, especialmente em circunstâncias como as atuais, que a arte recupere um papel central, de crítica e vigilância ativa contra um indiferentismo generalizado. Uma arte, portanto, não relegada à distração, à espetacularização, à mercadoria e ao entretenimento extemporâneo: uma arte que volte a estar no centro da vida, seja ela música, cinema, literatura ou arte corporal, a práxis artística precisaria constituir um lugar de resistência ativa ao niilismo, uma práxis de ressignificação consciente do nosso presente. Um desejo difícil e exigente, mas que não pode ser ignorado.

IHU – Nietzsche critica a noção de uma beleza universal e desinteressada, herdada de Kant. Para ele, o que consideramos “belo” está profundamente enraizado em nossas pulsões vitais e em uma espécie de “vontade de potência” estética. Diante disso, como analisa fenômenos estéticos modernos que desafiam os cânones tradicionais de beleza – como a arte perturbadora de um Francis Bacon, a música cacofônica de certos artistas experimentais ou mesmo a estética glitch e brutalista do digital? Seriam essas manifestações, que muitos consideram “feias”, na verdade uma expressão superior da saúde artística e da coragem de criar novos valores, como Nietzsche preconizava?

Alberto Giacomelli – Nietzsche, juntamente com grandes intérpretes do “pensamento negativo”, da hermenêutica e do existencialismo, está entre aqueles pensadores convictos de que não apenas a experiência estética, mas a própria filosofia, tem a ver com uma dimensão pessoal, individual, necessariamente ligada à própria experiência de vida. Se a vida de Kant (5) é conscientemente expurgada de suas obras filosóficas, das quais não deve transparecer essencialmente nenhum elemento “personalista”, Nietzsche frequentemente afirma, a respeito de seus próprios escritos, “mihi ipsi scribo” ou “mihi ipsi scripsi”. Compreender Nietzsche, de fato, certamente significa dominar os aspectos especulativos de seu pensamento, mas, mais ainda, participar intimamente de seu filosofar. O pensamento de Nietzsche não pressupõe um esforço de distanciamento teorético, mas, ao contrário, um íntimo atravessamento de si, nos termos da conformação e até mesmo da conversão. A experiência estética, nesse sentido, não deve ser simplesmente compreendida ou contemplada, mas incorporada por meio de uma tomada de posse radical e criativa. A dimensão artística, além disso, para Nietzsche, muitas vezes tem pouco a ver com a criação de um objeto artístico ou com a relação entre o fruidor e uma obra à sua frente.

Nietzsche raramente fala de arte pictórico-figurativa ou de arquitetura e, embora seja profundamente interessado na poesia e na música, nunca o é de uma perspectiva estritamente “histórico-artística” ou exegética. Para Nietzsche, a obra de arte somos, em primeiro lugar, nós mesmos, e a prática artística representa uma inexausta operação de construção e desconstrução do próprio self, de moldagem do próprio ethos, de equilíbrio sutil e frágil entre paixões, de gestão do comportamento, de criação e calibração provisória dos próprios valores. Estética e vida se compendiam e entrelaçam indissoluvelmente no momento em que, para Nietzsche, fazer de si mesmo uma obra de arte significa gerir a tensão harmônica da própria forma e, portanto, aspirar ao próprio sucesso em termos do máximo desdobramento da própria potência.

Dito isso, fica evidente que Nietzsche, em muitos aspectos, pode se considerar um inspirador e um “nobre pai” das poéticas cáusticas e desconstrutivas das vanguardas poéticas e figurativas do início do século XX. A “morte de Deus” postulada por Nietzsche encontra sua contrapartida no radical questionamento das formas tradicionais pelo expressionismo de Kirchner, da Neue Sachlichkeit de Dix, do Cubismo, do Dadaísmo, do Surrealismo e do Abstracionismo (especialmente de Kandinsky) e assim por diante. A dimensão “abissal, dissonante”, às vezes deliberadamente “feia” e perturbadora da arte figurativa de vanguarda, que zomba do culto à harmonia e à beleza, que transforma qualquer elemento “cult” e “sagrado” da arte burguesa em objeto de riso desmistificador, certamente ecoa a lição nietzschiana.

E o mesmo vale, evidentemente, para as obras de Bacon. De forma mais ou menos direta, mesmo no âmbito musical — basta pensar não apenas em Strauss, mas também, por exemplo, na Segunda Escola Vienense de Schönberg, Webern e Berg, pontos de referências essenciais para Adorno — a dissolução zaratustriana das “antigas tábuas” de valores resulta em ato no plano da desconstrução harmônica, da dodecafonia e da música atonal. Uma filigrana nietzschiana, afinal das contas, também está presente, de forma mais ou menos explícita, nas obras literárias de Kafka, Benn, Thomas Mann, Musil, Beckett e muitos outros.

Também a fronteira da arte digital e da arte produzida pela IA constitui um horizonte de crise de pontos de referências sólidos, a partir da própria hipótese de que a obra de arte deve ser necessariamente um produto humano. Essa dimensão de “desrealização” e crise da subjetividade artística em favor da pura virtualidade tem, evidentemente, um duplo aspecto: por um lado, deparamo-nos com um horizonte riquíssimo de perspectivas experimentais, com um “vazio” inquietante que, no entanto, como diria Nietzsche, convida a “desfraldar as velas de nossos navios e a avançar em direção a todos os perigos” (FW § 343, p. 205); por outro, deparamo-nos com uma hipótese de empobrecimento da capacidade criativa individual, com uma nova aquisição de tecnologia em detrimento do ser humano, que se complica e se enriquece, tornando-nos mais elementares e adormecidos. Também aqui será necessário posicionar-se, vigilantemente, na crista que se articula entre niilismo “ativo” e “passivo”, para não transformar essa nova, hipotética, “saúde artística” em doença.

IHU – Ainda no âmbito da estética, qual é a influência de Nietzsche sobre Benjamin e Heidegger? Que fragmentos da prosa poética nietzschiana alcançam e se aninham em seus pensamentos?

Alberto Giacomelli – A influência de Nietzsche sobre pensadores como Benjamin (6) e Heidegger é generalizada e explícita. Benjamin, em particular, concentra-se nas grandes temáticas nietzschianas da crítica ao historicismo e ao “fetichismo” da história antiga, bem como nas temáticas do instante imenso, do eterno retorno e do niilismo. Como Nietzsche, Benjamin se opõe a qualquer visão linear, progressiva, teleológica e “continuísta” da história: passado, presente e futuro, para Nietzsche assim como para Benjamin, não ocorrem em uma sequência ordenada, mas se interpenetram e se influenciam constantemente, convergindo na dimensão intensiva e excepcional do Augenblick, do instante como kairos, momento oportuno. Essa dimensão instantânea, concentrada, garante que o passado nunca seja entendido como um “assim foi”, como um artefato morto a ser estudado como uma relíquia ou um cadáver a ser dissecado. Em suas Teses sobre o conceito de História, Benjamin certamente se coloca em continuidade com O Nascimento da Tragédia e a Segunda Extemporânea, de Nietzsche, na medida em que o historiador — e com ele o filólogo — não são entendidos como aqueles que mergulham silenciosamente no passado, mas sim que entretêm com ele um diálogo ativo, atualizador e criativo, muitas vezes desrespeitoso da objetividade, porém mais atentos a vivificar constelações cronológicas que brotam de fulminantes conjunções saturadas de tensões entre passado, presente e futuro.

De objeto morto, de algo que é passado, que está parado e que se concluiu, a história se torna, para Nietzsche e para Benjamin, algo que pode renascer e irromper no presente, como no caso do elemento “trágico”. De particular importância, além disso, é o pensamento enigmático e abismal do eterno retorno nas monumentais Passagens de Paris, nas quais Benjamin tende a correlacionar – nas notas significativamente intituladas Tédio, Eterno Retorno – o ewige wiederkunft nietzschiano com a dimensão barroca do tempo e com o spleen de Baudelaire (W. Benjamin, I “passages” di Parigi (1927-1940), 2 vols., ed. italiana por E. Ganni, trad. it. por vários autores, Einaudi, Turim 20073, vol. I, p. 108-129). A retomada por Benjamin da famosa imagem baudelairiana do artista se livrando de sua auréola (W. Benjamin, Su alcuni motivi in Baudelaire, trad. de R. Solmi em Opere complete di Walter Benjamin, vol. VII (Scritti 1938-1940), editado por R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser, ed. it. por E. Ganni, com a colaboração de H. Riediger, Einaudi, Turim 2006, p. 385), inclusive também remete à ideia — cuja inspiração nietzschiana já foi demonstrada — de uma arte que abandonou todas as ambições sagradas, de um artista que renunciou ao seu papel de “vidente”, de gênio tocado pela inspiração, de criador demiúrgico que mantém uma relação de privilégio dialógico com as musas e os deuses.

Quanto a Heidegger, é bem conhecida sua radical Auseinandersetzung com o pensamento de Nietzsche, que se desenvolve a partir do curso universitário de 1936-1937 e se articula, sem interrupções, praticamente em todos os cursos até 1945, para então encontrar seu espaço editorial no famoso Nietzsche, publicado em 1961. Em 1943, Heidegger também escreve o ensaio A sentença nietzschiana Deus está morto, incluído em Holzwege (Caminhos interrompidos, coletânea de textos publicada em 1950). De 1953 é também o ensaio Quem é o Zaratustra de Nietzsche?, incluído em Vorträge und Aufsätze (Ensaios e Discursos, coletânea de textos publicada em 1954). Em suma, ao conotar metafisicamente a vontade de potência e incorporando-a na lógica da representação inerente à subjetividade moderna, Heidegger reconhece no pensamento de Nietzsche o desdobramento final e a inversão (Umdrehung) do pensamento platônico, mais que de um caminho que leva à libertação gradual da aparência da essência.

Ao privilegiar o sensível ao suprassensível, a “fidelidade à terra” ao “mundo além do mundo”, Nietzsche permaneceria prisioneiro do quadro de referência que buscava subverter, merecendo assim o título de “o platônico mais fervoroso da história da metafísica ocidental” (M. Heidegger, La dottrina platonica della verità, em Segnavia, ed. F. Volpi, Adelphi, Milão, 1987, p. 182). Não é possível aqui explicar analiticamente como essa leitura heideggeriana do “platonismo” de Nietzsche acaba resultando, no mínimo, problemática e, em grande parte, funcional à reivindicação de Heidegger de ser o divisor de águas da tradição metafísica e, portanto, o primeiro pensador autenticamente antimetafísico e antifundacional. O que emerge da complexa análise heideggeriana é a interpretação da filosofia de Nietzsche, não apenas como um platonismo invertido e, portanto, ainda plenamente interno à lógica metafísica, mas como pensador de uma metafísica da subjetividade e, em particular, da subjetividade da vontade de potência. Como “metafísica da subjetividade incondicionada da vontade de potência”, a filosofia nietzschiana marca para Heidegger a concretização do niilismo nos termos do total esquecimento do ser em favor da dominação do ente por um sujeito que exerce sua própria vontade de potência como maquinação (Machenschaft), vontade de subjugação. A vontade de potência se revela, assim, como engrenagem planetária de imposição (Gestell) de um sujeito que manipula e utiliza o ente, colocando-se a serviço da tecnologia. Ora, em relação a essa leitura simultaneamente fulgurante e problemática, é possível reconhecer, na reflexão de Heidegger, alguns indícios, ainda que tênues, de uma prosa “poética” nietzschiana diferente: ao final do curso de 1929/1930 intitulado Os conceitos fundamentais da metafísica, Heidegger menciona, de fato, dois cantos de Zaratustranos quais a dimensão “marcial” de uma vontade de potência prevaricadora e niilista-destrutiva dá lugar a uma atmosfera “místico-contemplativa”.

Nas passagens de Meio-dia, Zaratustra deita-se ao lado de uma árvore “em silêncio e com confiança”: ele deseja dormir, mas seus olhos permanecem despertos e não se cansam “de contemplar e abençoar” (Za, “Meio-dia”, p. 314). O instante “imenso” do meio-dia aparece, em O Canto da Noite, como o instante da dissolução do self no todo: é o momento intensivo em que passado, presente e futuro convergem e em que os dualismos se dissolvem: “Agora mesmo, meu mundo se tornou perfeito, meia-noite também é meio-dia” (Za, O Canto da Noite, p. 367). A partir dessas passagens, Heidegger provavelmente intuiu a hipótese interpretativa de um Nietzsche “outro”, que não o da metafísica da vontade de potência, sem, contudo, seguir no aprofundamento dessa linha exegética.

IHU – Poderia revisitar aspectos da recepção de Nietzsche no Japão? Que peculiaridades dessa recepção merecem destaque?

Alberto Giacomelli – Deve-se, primeiramente, esclarecer que a única operação intelectualmente legítima para analisar a relação entre Nietzsche e a cultura japonesa é demonstrar coincidências e analogias por vezes muito fortes, mas, na verdade, inevitavelmente, desprovidas de confirmação filológica. Como Thomas Brobjer aponta, embora o pensamento de Nietzsche tenha despertado amplo interesse na China e no Japão, o efetivo conhecimento do filósofo sobre dos pensamentos do Oriente foi decididamente limitado: seu interesse pela China foi “não inexistente”, enquanto seu interesse pelo Japão foi praticamente nulo (cf. T. Brobjer, Nietzsche's Reading About China and Japan, “Nietzsche Studien”, XXXIV, 2005, p. 329-36. Também G. Parkes (org.), Nietzsche and Asian Thought, Chicago-London, University of Chicago Press, 1991, p. 177-243). Trata-se, portanto, de investigar certas relações “limiares” entre formas específicas de estilo e pensamento, onde o limiar é expressão de um lugar paradoxal que une o que separa. Refletir sobre eventuais pontos de tangência entre filosofia nietzschiana e aspectos específicos do pensamento japonês e seus “caminhos da arte” significa, portanto, testar a possibilidade de diálogo e de uma traduzibilidade entre diferentes modos de ser, ou seja, sondar a permeabilidade e a atravessabilidade das fronteiras entre porções do mundo que são apenas aparentemente autônomas e desprovidas de correlação.

Como já observado, a reflexão de Nietzsche, apesar das consideráveis oscilações sintomáticas da natureza plural e polifônica de sua obra, caminha na direção de uma estética da existência e de uma prática do self voltadas a moldar artisticamente a mente e o corpo, numa perspectiva em que arte e vida se interpenetram até se corresponderem. É difícil não ver nessa abordagem uma consonância – que evidentemente não equivale a uma correspondência – com as experiências de arte e pensamento que substanciam a cultura japonesa, em que o gesto criativo mostra a íntima união entre ação e contemplação, num processo que envolve a totalidade psicossomática (Cf. M. Ghilardi, Arte e pensiero in Giappone. Corpo, immagine, gesto, Milão-Udine, Mimesis, 2011, p. 13). O entrelaçamento inseparável entre pensamento e ação, mente e corpo que inerva o pensamento japonês ecoa, portanto, na noção nietzschiana de beleza, que, longe de expressar o caráter extrínseco e formal de um dado objeto artístico ou natural, corresponde, em vez disso, à arte de viver, a uma dinâmica criativa de transformação existencial, a uma relação entre ethos espiritual e aisthesis corpórea que evoca condições psicofísicas como “serenidade alegre” (Heiterkeit), alegria (Fröhlichkeit), magnanimidade (Grossmut), inocência (Unschlud), honestidade (Redlichkeit), a virtude que doa (schenkende Tugend), a capacidade de “ir além” (vorübergehen).

As afinidades e as tangências entre estética nietzschiana e pensamento japonês refletem-se, no período Edo (1615-1867), na pintura de Hokusai, frequentemente caracterizada por elementos de riso, brincadeira e leveza dançante, assim como o estilo aforístico nietzschiano, que visa desmontar a sistematicidade consequencial do pensamento dialético e encerrar em fragmentos minúsculos experiências teóricas, visuais, espaciais e temporais diferentes, e encontra analogias importantes com a poesia haicai. Para além da pintura e da poesia tradicionais, não é surpreendente que Nietzsche tenha sido considerado um importante ponto de referência no período Meiji (1868-1912), marcado por um ávido desejo de assimilação do pensamento e dos costumes ocidentais, mas também por ventos de nacionalismo e individualismo estético. Nesse contexto, o nome de Nietzsche passou a ressoar entre os expoentes de uma ideologia patriótico-identitária, como Takayama Rinjirō. Yukio Mishima também se inserirá na linha dessa tradição dedicada à preservação da identidade nacional japonesa. Destacamos, a título de exemplo, dentro da vasta produção literária de Mishima, o conto “Patriotismo” (Yūkoku), caracterizado por elementos de obediência rígida e sacrificial à disciplina militar e, mais em geral, ao ideal da Pátria.

Resulta evidente a distorção operada nesse contexto ideológico-literário, do pensamento de Nietzsche habitado pela figura do espírito livre, que nada tem a ver com patriotismo ou com o heroísmo estetizante. Desde o primeiro aforismo da seção de Além do Bem e do Mal dedicada ao espírito livre, lê-se de fato que as características próprias da “pessoa refinada” de “gosto superior” são a superficialidade, o capricho, a incerteza e a falta de respeito por normas e fundamentos, que permitem “desfrutar de uma liberdade quase inconcebível, frivolidade, imprudência, audácia e alegria de viver” (cf. JGB, af. 24, p. 31).

IHU – Você é membro do Centro Interdepartamental Colli-Montinari para o Estudo de Nietzsche e da Cultura Europeia. Quais são as atividades desse centro e como interage com as outras associações dedicadas ao estudo acadêmico de sua filosofia?

Alberto Giacomelli – O Centro Interdepartamental Colli-Montinari para o Estudo de Nietzsche e da Cultura Europeia, que nasceu como uma instituição cultural destinada a promover a pesquisa filológica, histórica, bibliográfica e teorética sobre Nietzsche e reunia a Universidade de Salento, a Universidade de Pisa, a Universidade de Bolonha e a Universidade de Pádua, atualmente assumiu uma nova forma e identidade que recebe o nome de Seminário Permanente Nietzschiano. Trata-se de um grupo de pesquisa que reúne jovens pesquisadores e estudiosos com experiência na filosofia de Nietzsche. Fundado como um braço científico do Centro Colli-Montinari, dirigido por Giuliano Campioni, o Seminário nasce com o objetivo de construir uma rede de ligação entre os jovens pesquisadores italianos e estrangeiros que estudam a filosofia de Nietzsche, suas interpretações e as perspectivas teoréticas que delas podem emergir. Desde a sua criação, o Seminário tem respondido a uma exigência científica clara e compartilhada pelo primeiro núcleo fundador, posteriormente consistentemente reiterada ao longo de sua evolução: ler o pensamento e a obra de Nietzsche a partir de uma perspectiva direcionada à contemporaneidade, capaz de valorizar a contribuição atual e potencial do filósofo alemão para as discussões que animam o debate filosófico atual.

O Seminário inspira-se na metodologia de pesquisa desenvolvida por Colli e Montinari, baseada em uma abordagem filológica rigorosa e em uma leitura crítica e contextualizada dos textos. A cada ano, geralmente em meados de dezembro, o Seminário se reúne em uma sede diferente, entrando em diálogo com o ambiente universitário e cultural da cidade-anfitriã. O encontro anual geralmente ocorre ao longo de três dias e apresenta a alternância de momentos de discussão no seminário (sessões abertas aos membros do Seminário e aos ouvintes que solicitarem participação) e sessões plenárias, abertas ao público, com palestrantes convidados.

IHU – Outra dimensão importante do pensamento de Nietzsche diz respeito à sua recepção política, embora saibamos que, para ele, a política ocupava o lugar mais baixo na hierarquia entre Natur, Cultur e Politik. Quais são, na sua opinião, os principais aspectos da recepção do pensamento de Nietzsche pelo fascismo?

Alberto Giacomelli – Em 1894, na Itália, Gabriele D'Annunzio, então com 31 anos, publica o romance O Triunfo da Morte e, em 1895, As Donzelas das Rochas. Como Gentili aponta, “o primeiro dos dois romances contém numerosas criptocitações de várias obras de Nietzsche, enquanto o protagonista do segundo, Claudio Cantelmo, é construído sobre uma interpretação estetizante do ‘super-homem’ e sobre uma ideia de ascetismo estético essencialmente inspirada no Zaratustra” (C. Gentili, Il “giullare” nella forma della “scienza”, introdução a F. Nietzsche, La gaia scienza, organizado por C. Gentili, Einaudi, Turim 2015, p. VII). Em 1900, D’Annunzio publica O fogo, um romance de explícita e livre inspiração nietzschiana que descreve o amor entre o poeta Stelio Èffrena e a atriz Foscarina tendo como pano de fundo uma Veneza lírica, fervorosa, noturna e voluptuosa.

Essas obras de D’Annunzio evidentemente não têm um caráter político, mas sim estético; contudo, mesmo assim, entre o final do século XIX e o início do século XX, contribuem à criação na Itália do que se tornaria o estereótipo de um Nietzsche vitalista, muscular, exaltador dos conflitos, celebrador do instinto, proponente do super-homem guerreiro e profeta do individualismo da força. Essas imagens, sem dúvida, alimentaram a ideologia fascista: já em 1908, Mussolini escreveu o ensaio A Filosofia da Força. No contexto dessa ideologia, algumas expressões nietzschianas descontextualizadas emergem como uma espécie de slogans, extraídas principalmente de obras tardias, como A Genealogia da Moral, O Crepúsculo dos Ídolos e O Anticristo. Em particular, A Genealogia da Moral forneceu a justificativa filosófica para uma distinção hierárquica entre fracos, “fracassados”, “tísicos de alma”, “amolecidos”, “derrotistas”, vinculados a uma forma “passiva” de niilismo, e o tipo do aristocrático dominador, que encarna o pathos da nobreza típico de “uma linhagem superior hegemônica” (GM III, § 13, p. 324).

As referências nietzschianas à aristocracia e sua crítica ao socialismo e à democracia representaram terreno fértil para as distorções da ideologia fascista. Considere-se, por exemplo, a declaração de Zaratustra: “Porque a justiça me fala assim: 'Os homens não são iguais'” (Za, Das Tarântulas, p. 121): trata-se de uma passagem em que Nietzsche usa a metáfora das tarântulas para indicar os pregadores da igualdade, que representam o espírito de vingança contra formas de vida “poderosas”. O objetivo nietzschiano, por outro lado, deve ser reconhecido em uma crítica a Rousseau, aos resultados da Revolução Francesa e, acima de tudo, ao conceito cristão de igualdade de todos os homens perante Deus.

IHU – No caso das distorções da filosofia nietzschiana pelo nacional-socialismo, quais são os pontos fundamentais que deveriam ser destacados?

Alberto Giacomelli – Uma visão rica de consequências dramáticas, como a que interpretou o Übermensch em termos eugênicos como “espécie superior” (Über-art), tornar-se-ia o modelo ideológico da pseudocultura do nacional-socialismo. As justificativas filosóficas para um equívoco tão grave, que reconhece no “super-homem” um arquétipo da raça pura, a ser buscado por meio da reprodução seletiva (Züchtung), são múltiplas e envolvem autores como Alois Riehl, Hans Vaihinger, Hans Weichelt, Karl Justus Obenauer e – em certos aspectos – Ernst Bertram. Destas leituras para as mais explicitamente nazistas de Alfred Rosenberg, Richard Oehler, Alfred Baeumler e Ernst Krieck, o passo é dramaticamente curto.

A escolha de traduzir o termo Übermensch como “além-homem” em vez de “super-homem” é motivada, seguindo Vattimo e outros intérpretes, pela intenção de acentuar a transcendência desse tipo de homem em relação ao homem da tradição: essa escolha terminológica visa, portanto, indicar uma forma de humanidade colocada inteiramente além do homem tal como é hoje, e não uma mera intensificação da essência do homem como até agora se manifestou. O prefixo Über, portanto, não indica meramente a potencialização do homem tradicional, uma vez que uma interpretação do super-homem como homem meramente “potencializado” exporia a imagem do Übermensch à banalização “muscular” típica daquele senso comum que fez dele uma espécie de atleta detentor de faculdades portentosas.

Nesse contexto deformante, o além-homem assume os traços da “besta loira” (blonde Bestie) ou dos “chifrudos Siegfrieds “. O termo Züchtung, próximo de Zucht (disciplina), evoca, por outro lado, ações como criação de gado, o cultivo de plantas, a seleção e o treinamento: Nietzsche o utiliza em suas obras tardias, publicadas após Além do Bem e do Mal, em trechos que darão origem às interpretações mais desviantes: “[...] para preparar grandes riscos e tentativas totais de disciplina e criação [...] uma nova espécie de filósofos e regentes será, em certo ponto, necessária, diante dos quais todos os espíritos ocultos, terríveis e benignos, que já existiram na Terra parecerão imagens pálidas e abastardadas” (JGB, § 203, p. 103). Nietzsche também escreve– contra o movimento democrático e a utopia socialista de uma sociedade livre – a respeito da “necessidade de tais líderes”, da “formação educacional” para não degenerar na “besta anã”, do “amesquinhamento do homem em um perfeito animal de rebanho” (ibid., pp. 103-104).

A voz que confirmaria, na década de 1950, a tese de um Nietzsche precursor da estética nazifascista será a de Lukács, que, em sua obra Die Zerstörung der Vernunft (A destruição da razão), identificará a polêmica com o socialismo e a democracia – e, portanto, uma indireta apologia do capitalismo imperialista – como os temas centrais da filosofia nietzschiana, fundada na divisão entre senhores e escravos. Será a meritória obra de Giorgio Colli e Mazzino Montinaria inaugurar a desnazificação do pensamento de Nietzsche e restituir, em sua totalidade, toda a complexidade de seu pensamento, de modo algum irredutível a estreitas leituras político-reacionárias.

IHU – Em que medida a interferência de Elisabeth Forster-Nietzsche foi decisiva para a apropriação do pensamento do irmão pelos nazistas?

Alberto Giacomelli – Elisabeth Nietzsche — que, após se casar com o ex-professor e agitador antissemita Bernhard Förster em 1885, tornou-se Elisabeth Förster-Nietzsche (7) — foi notoriamente a principal responsável pelos preconceitos distorcidos em torno do pensamento do irmão, devido à ideologia nacional-socialista. Förster-Nietzsche funda o Arquivo Nietzsche em Naumburg em 1894, enquanto cuida, juntamente com sua mãe, Franziska, de seu irmão que já havia mergulhado na loucura. O arquivo foi depois transferido para Weimar em 1896. Lá, Förster-Nietzsche, valendo-se a colaboração de Richard Oehler e Heinrich Köselitz (Peter Gast), trabalha na primeira edição crítica das obras do irmão; disso resultará o chamado Grossoktav-Ausgabe, em vinte volumes, publicado em Leipzig primeiro pela editora Naumann e depois pela Kröner, entre 1894 e 1926. Essa edição, embora filologicamente pouco confiável, abrirá o caminho para todas as edições subsequentes das obras de Nietzsche.

A obra mais controversa de Förster-Nietzsche e Heinrich Köselitz, no entanto, foi a coletânea de fragmentos póstumos, arbitrariamente misturados, que veio a ser chamada de A Vontade de Poder. Esse texto, que erroneamente passou para a história como uma obra de Nietzsche, é, na realidade, algo muito mais complexo. Como testemunha o biógrafo Paul Janz, no outono de 1887 Nietzsche havia começado um primeiro rascunho dessa “obra sistemática fundamental”: ele lista uma série de anotações, aforismos inacabados, “esboços temáticos, até mesmo sinais indicadores dos caminhos do pensamento, mas não de uma ‘obra’ publicável” (C.P. Janz, Vita di Nietzsche (1978-1979), 3 vols., trad. it. de M. Carpitella, Laterza, Roma-Bari, 1980-1982, vol. II: Il filosofo della solitudine 1879/1889, p. 531).

É, portanto, necessário distinguir entre a ideia filosófica que Nietzsche teve da vontade de potência e o projeto literário de escrever uma obra completa que tivesse esse título. O projeto é efetivamente abandonado por Nietzsche e transformado e reformulado no Crepúsculo dos Ídolos e O Anticristo. Nietzsche, portanto, desiste de publicar uma obra intitulada A Vontade de Potência, da qual, como mencionado, se encarregarão após sua morte a irmã e o amigo de Nietzsche, Köselitz. Uma primeira edição aparece em 1901, compreendendo 483 fragmentos, seguida em 1906 por uma segunda edição, mais do que duplicada, de 1067 fragmentos, e finalmente por uma terceira edição em 1911. Esse texto, reunido sem qualquer rigor científico, forma a base da edição italiana de 1927, posteriormente retomada por Bompiani (cf. F. Nietzsche, La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth Förster-Nietzsche, trad. it. de A. Treves revisada por P. Kobau, editada por P. Kobau e M. Ferraris, Bompiani, Milão 2001; em particular, cf. M. Ferraris, Storia della volontà di potenza, ibid., pp. 565-688).

É novamente Janz quem enfatiza como Nietzsche havia reunido um total de 372 anotações com a intenção de transformá-las em quatro livros identificados por algarismos romanos, e como, ironicamente, nem todas as 372 notas listadas a mão pelo próprio Nietzsche foram depois incluídas na “obra” póstuma. Referindo-se a Elisabeth Förster-Nietzsche e Erwin Rohde — mas a lista poderia ser estendida a muitas outras figuras envolvidas no empreendimento inicial do Nietzsche-Archiv — Janz mostra como eles jamais entenderam “que Friederich Nietzsche é um evento da história espiritual europeia […]. Foram eles que o colocaram no estreito caminho de um ‘despertar’ nacionalista alemão, lançando assim as bases para os subsequentes desenvolvimentos fatais e para a interpretação equivocada de sua figura” (C.P. Janz, Vita di Nietzsche, vol. III, Il genio della catastrofe (1888-1900) cit, p. 165).

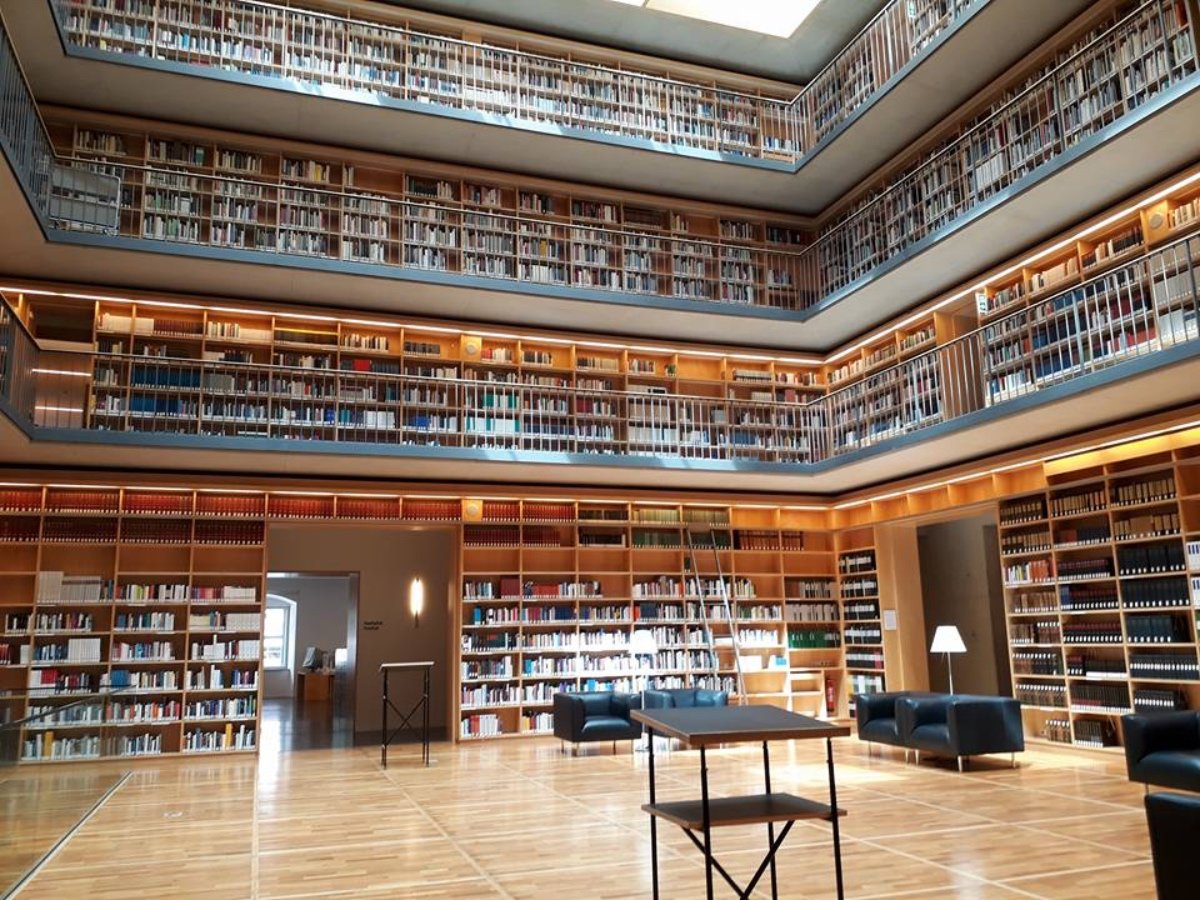

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, em Weimar, onde atualmente funciona o Nietzsche-Archiv (Foto: Márcia Junges)

O Nietzsche Archiv de Förster-Nietzsche não foi apenas o epicentro de uma revisão sistemática do pensamento nietzschiano em sentido “protonazista”, mas também uma espécie de “meca” que atraia intelectuais de todos os tipos, frequentemente movidos mais por uma curiosidade voyeurística e mórbida pela figura “mítica” de Nietzsche do que por um autêntico interesse pelos conteúdos de sua obra. “Nos últimos meses de sua vida”, escreve Janz, “os visitantes mais seletos tinham permissão para ver o doente, e toda vez a cena era cercada pela atmosfera e pela magia de um ritual” (ibid., pp. 207-208). A descrição mais angustiante e “fanaticamente exaltada” dessas cerimônias orquestradas por Elisabeth Förster-Nietzsche para promover a “aura mítica” do irmão é aquela fornecida pela Baronesa von Ungern-Sternberg, a respeito de sua última visita ao filósofo poucas semanas antes de sua morte: “Meu pedido urgente para revê-lo, algo que eu ansiava e temia, tinha que ser atendido [...] e comigo estava um pequeno grupo de amigos fiéis, antigos e novos. Para minha grande satisfação, acabei por conhecer Gast (Köselitz), o homem com um coração de ouro tão sensível e de impressionante talento musical [...]. Como me senti quando [...] vi [Nietzsche] na sublimidade de sua natureza, na infinitamente profunda beleza de sua expressão espiritual! Acima de tudo, a beleza de seus olhos, não mais velados por óculos, era realmente arrebatadora. Daquelas pupilas profundamente melancólicas, que pareciam vagar ao longe e ainda assim se voltar para dentro, emanava um poderoso influxo, um magnético fluido espiritual, do qual nenhuma natureza sensível poderia escapar. Envolto em vestes brancas, ele repousava em um divã [...]”. A irmã de Nietzsche, de fato, costumava vesti-lo, nos últimos anos de sua vida, com “uma longa veste de pesado tecido branco, semelhante à túnica dos sacerdotes católicos” (ibid., p. 208). Por fim, é bem conhecida a visita de Hitler a Förster-Nietzsche em 4 de novembro de 1933 ao Nietzsche-Archiv de Weimar, ocasião em que ela presenteia o Führer com uma bengala com lâmina embutida que pertencera ao irmão.

IHU – Afinal, em que medida a categoria de aristocratismo (que, na verdade, tinha uma conotação muito mais espiritual nas obras do filósofo alemão) poderia ter sido mal interpretada e ter gerado interpretações errôneas, alheias ao seu pensamento?

Alberto Giacomelli – No aforismo 61 de O Anticristo, Nietzsche fala do Renascimento como dinâmica histórica de “transvaloração dos valores cristãos” (Umwerthung der christlichen Werthe) (AC, § 61, p. 258): os tons são radicalizados em relação a obras anteriores como Humano, Demasiado Humano e A Gaia Ciência, e particularmente relevantes são as referências, nessa passagem, à Genealogia da Moral e ao Crepúsculo dos Ídolos: com o homem íntegro renascentista, restaura-se a relação original descrita por Nietzsche na primeira dissertação da Genealogia entre bom-mau, bom e ruim, onde o “bom” é o tipo dominante, aristocrático, ativo, criador dos seus próprios valores e da sua moral, e “mau” é o fraco, o infeliz, o mesquinho, o passivo, o cristão. Nessa perspectiva, o “tipo” bem-sucedido de Cesare Borgia (o Valentino) resulta ser o “bom”, em contraste com Lutero, “um monge com todos os instintos de vingança de um padre malogrado no corpo” (ibid.). O tipo de homem dominante-aristocrático, o “nobre-bem-nascido”, possui uma “saúde florescente, rica e esfuziante a ponto de transbordar” (GM I § 7, p. 232). Essa condição — próxima da ébria loucura dionisíaca— de audácia, imprevisibilidade, crueldade, “terrível serenidade”, “prazer em cada destruição” pressupõe uma forma de existência que contempla também o excesso, a prática do negativo e a simpatia pela dissipação.

Na Genealogia, o tipo latino de Cesare Borgia é substituído pela “raça loira dominante, isto é, a raça ariana dos conquistadores” (ibid., § 5, p. 229). A famigerada “magnífica besta loira errante, ávida por presa e vitória” (ibid., § 11, p. 240) representa, desse ponto de vista, uma das imagens mais controversas e passíveis de instrumentalização ideológica do pensamento de Nietzsche. Tivemos ocasião de abordar em outro lugar a complexidade dessa metáfora, que não se reduz de forma alguma a um estereótipo racial, ou seja, a slogan do vocabulário político antissemita (A. Giacomelli, “La bionda bestia e il prete. Considerazioni su GM I a partire dalle sue Lebensformen”, em B. Giacomini, P. Gori e F. Grigenti (org.), “La Genealogia della morale. Letture e interpretazioni”, ETS, Pisa 2015, pp. 71-74), no entanto, parece importante frisar quão ingênuo e enganoso resulta convocar o tema nietzschiano do aristocratismo para defender interpretações reacionárias e ideológicas.

O aristocrático-dominador, para ser efetivamente tal, requer uma peculiar capacidade reforçadora que não corresponde à bruta explosão do poder contra o outro. A autoafirmação como violência deve, para Nietzsche, dar lugar à askesis como exercício positivo, afirmativo, benéfico à saúde psicofísica, voltado para o autogoverno e o exercício fortificante da cura sui. Esse tipo de disciplina, que molda a vida em prol de sua melhor forma, direcionando-a para “tornar-se o que é”, afunda suas raízes no mundo helenístico-romano e se expressa, nas escolas epicuristas, estoicas e neoestoicas, nas práticas etopoiéticas de autarkeia (independência), enkrateia (liberdade-autonomia), adiaphoria (desapego-indiferença), sophrosyne (moderação), paraskeue (equipamento) e ataraxia (imperturbabilidade). O aristocrata, como o artista dionisíaco, deve, portanto, ser maximamente senhor de si mesmo, realizador de suas próprias máscaras, estrategista de seu próprio jogo simbólico e coreógrafo de sua própria dança.

IHU – Qual a importância da obra de Colli e Montinari na reabilitação do pensamento de Nietzsche?

Alberto Giacomelli – O empreendimento de Giorgio Colli e Mazzino Montinari constitui uma operação cultural decisiva no panorama filosófico internacional. A publicação da edição crítica das Obras Completas de F. Nietzsche (Werke) e, posteriormente, também o Epistolário (Briefe) para as Edizioni Adelphi constitui uma ferramenta científica única e imprescindível para todos os estudos sobre o tema. Disponível em cinco idiomas — alemão, francês, italiano, japonês e inglês — a edição crítica de Colli e Montinari tornou acessíveis milhares de páginas inéditas e expôs as falsificações sofridas pelos textos de Nietzsche, permitindo, uma leitura finalmente livre de cortes e reelaborações ilegítimas. Colli e Montinari trabalharam durante anos junto ao Nietzsche-Archiv, decifrando a escrita de Nietzsche — tendencialmente ilegível, especialmente no que diz respeito a seus cadernos de anotações — graças a competências filológicas e filosóficas únicas, a fim de propiciar ao leitor a obra de Nietzsche em sua transparente totalidade, reconstruindo o texto nietzschiano autêntico, corrigindo erros e integrando materiais inéditos, como os fragmentos póstumos. Graças à obra de Colli e Montinari, continuada por Giuliano Campioni e Maria Cristina Fornari para a Adelphi, o texto nietzschiano resulta, por um lado, desnazificado e, por outro, liberto de interpretações “superestruturadas” que caracterizaram a chamada Nietzsche-renaissance francesa a partir do início da década de 1960.

IHU – Quais considera serem as maiores contribuições desse pensador para a reflexão crítica sobre a política e a democracia em uma época marcada pelo renascimento do fascismo, em outras formas?

Alberto Giacomelli – Nietzsche, como já foi observado, certamente não é um pensador “democrático”; no entanto, nos fornece toda uma série de indicações muito claras que apontam na direção da liberdade de pensamento, da crítica a qualquer forma de subserviência ideológica e da independência dos estreitos laços da ideologia. O próprio exemplo de vida de Nietzsche é o de um peregrino sem pátria, de um viandante e de um espírito livre que renuncia aos vínculos de sua terra natal para se tornar Heimat-los, um ser apátrida. Epicuro, Montaigne, Goethe, Spinoza, Platão, Voltaire, Pascal e Schopenhauer, para citar apenas alguns nomes, representam para Nietzsche modelos existenciais concretos que encarnam as personificações simbólicas do sábio, do espírito livre, do bom europeu, do amante do conhecimento, do experimentador e do criador. Por meio dessas figuras, o filósofo descreve não apenas tipos psicológicos exemplares e categorias culturais, mas também — e talvez acima de tudo — determinados exemplos de atitudes morais. A tarefa do espírito livre e do além-homem, portanto, é acolher a vida, afirmar a diferença, distinguir as contingências da vida sem avaliá-los moralmente, acolhendo suas plurais iridescências, nuances e “diferenças de grau” (cf. NF1888-1889, p. 41, 14 [65]), sem, contudo, discriminar, julgar, selecionar e enrijecer as experiências vitais por meio de uma vontade violenta.

Eis que, então, em uma época de recrudescimentos nacionalistas e inquietantes ecos neofascistas, a figura nietzschiana do espírito livre revela toda a sua atualidade e a necessidade da desmistificação, da irônica desafeição dos confins da Nação, do Dogma, da Academia. Nietzsche nos ensina, ainda hoje, o valor do nomadismo e do desenraizamento. Herdeiro genuíno do ceticismo grego e, mais tarde, da clara honestidade e da fineza psicológica dos moralistas franceses do século XVII, o espírito livre nos convida, por um lado, a um laborioso e incansável exercício de desconfiança em relação a qualquer forma, mais ou menos mascarada, de autoritarismo e, por outro, a uma atitude lúdica e desmistificadora em relação a qualquer verdade que se pretenda dogmática e se faça passar por artigo de fé. A filosofia de Nietzsche, como antídoto ao “fixismo” e ao “fundamento”, constitui, ainda hoje, um exemplo decisivo de livre-pensamento.

GT – Die Geburt der Tragödie (O nascimento da tragédia)

FW – Die fröliche Wissenschaft (A gaia ciência)

Za – Also spracht Zarathustra (Assim falou Zaratustra)

GB – Jenseits von Gut und Böse (Para além de bem e mal)

GM – Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral)

AC – Der Antichrist (O anticristo)

(1) Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor prussiano do século XIX, nascido na atual Alemanha. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia e a ciência, exibindo certa predileção por metáfora, ironia e aforismo. É famoso por sua crítica à religião, em especial o cristianismo. Sobre seu pensamento, confira a Edição 127 da Revista IHU On-Line, de 13-12-24, intitulada Nietzsche Filósofo do martelo e do crepúsculo, disponível aqui, de 01-10-2018, intitulada Nietzsche. Da moral de rebanho à reconstrução genealógica do pensar, disponível aqui.

(2) Sócrates (470 a.C. – 399 a.C.): filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. Creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus alunos, Platão e Xenofonte, bem como pelas peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos defendem que os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da Antiguidade aos dias de hoje.

(3) Platão (428 a. C. – 348 a.C.): filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. É amplamente considerado a figura central na história do grego antigo e da filosofia ocidental, juntamente com seu mentor, Sócrates, e seu pupilo, Aristóteles. Ajudou a construir os alicerces da filosofia natural, da ciência e da filosofia ocidental, e também tem sido frequentemente citado como um dos fundadores da religião ocidental, da ciência e da espiritualidade. O assim chamado neoplatonismo de filósofos como Plotino e Porfírio influenciou Santo Agostinho e, portanto, o cristianismo, bem como a filosofia árabe e judaica. Platão era um racionalista, realista, idealista e dualista e a ele tem sido associadas muitas das ideias que inspiraram essas filosofias mais tarde. Foi o inovador do diálogo escrito e das formas dialéticas da filosofia. Platão também parece ter sido o fundador da filosofia política ocidental. Sua mais famosa contribuição leva seu nome, platonismo (também ambiguamente chamado de realismo platônico ou idealismo platônico), a doutrina das Formas conhecidas pela razão pura para fornecer uma solução realista para o problema dos universais. Ele também é o epônimo do amor platônico e dos sólidos platônicos. Sobre Platão, confira a Revista IHU On-Line ed. 294, de 25-05-2009, intitulada Platão, a totalidade em movimento, disponível aqui.

(4) Martin Heidegger (1889-1976): filósofo, escritor, professor e reitor universitário alemão. É amplamente reconhecido como um dos filósofos mais originais e importantes do século XX. Pertenceu à fenomenologia iniciada pelo seu professor Edmund Husserl, e ampliou seus horizontes a partir de pensamentos diversos, como a filosofia da vida de Wilhelm Dilthey e a interpretação da existência de Søren Kierkegaard, a qual Heidegger buscou superar com a ideia de uma nova ideia de ontologia. Os principais objetivos de Heidegger foram criticar a metafísica característica da filosofia ocidental e fornecer uma base intelectual para uma nova compreensão do mundo. Sobre seu pensamento confira a Revista IHU On-Line Edição 185, de 19-06-2006, O século de Heidegger, disponível aqui, bem como a Edição 187, 03-07-2006, Ser e tempo. A desconstrução da metafísica, disponível aqui.

(5) Immanuel Kant (1724-1804): filósofo alemão e um dos principais pensadores do Iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética tornaram-no uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna. Em sua doutrina do idealismo transcendental, Kant argumentou que o espaço e o tempo são meras “formas de intuição” que estruturam toda a experiência e que os objetos da experiência são meras “aparências”. A natureza das coisas como elas são em si mesmas é incognoscível para nós. Em uma tentativa de contrariar o ceticismo, escreveu a Crítica da Razão Pura (1781/1787), sua obra mais conhecida. Kant traçou um paralelo com a revolução copernicana em sua proposta de pensar os objetos dos sentidos em conformidade com nossas formas espaciais e temporais de intuição e as categorias de nosso entendimento, de modo que tenhamos conhecimento a priori desses objetos. Sobre esse filósofo, confira as seguintes edições da Revista IHU On-Line: Edição 93, de 22-03-2004, intitulada Kant: Razão, Liberdade e Ética, disponível aqui, Edição 417, de 06-05-2012, intitulada A autonomia do sujeito, hoje. Imperativos e desafios, disponível em aqui.

(6) Walter Benjamin (1892-1940): ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu alemão. Associado à Escola de Frankfurt e à Teoria Crítica, foi fortemente inspirado tanto por autores marxistas, como Bertolt Brecht, como pelo místico judaico Gershom Scholem. Entre as suas obras mais conhecidas, contam-se A Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica (1936), Teses Sobre o Conceito de História (1940) e a monumental e inacabada Paris, Capital do século XIX.

(7) Elizabeth Forster-Nietzsche (1846-1935): irmã do filósofo Friedrich Nietzsche e criadora do Arquivo Nietzsche em 1894, responsável por apresentar a obra do pensador como favorável aos ideais nazifascistas, desvirtuando a intenção geral de sua filosofia. Nietzsche viveu até 1900 sob os cuidados de Elizabeth. Em 1930, Förster-Nietzsche tornou-se uma apoiadora do Partido Nazista. Depois que Hitler chegou ao poder em 1933, o Arquivo de Nietzsche recebeu apoio financeiro e publicidade do governo, em troca de que Elizabeth concedesse o prestígio de seu irmão para defender ao regime. Seu funeral, em 1935, foi assistido por Hitler e vários alemães de alto escalão.