Esta é a crônica de um fracasso vocacional que se revelou, à luz do tempo, a maior das graças. Entre a morte prematura de um pai e a busca desesperada por um absoluto que estancasse a dor, um jovem de 17 anos cruza a Ponte Rio-Niterói com uma mentira no bolso e uma orfandade na alma, batendo às portas da Companhia de Jesus em busca de refúgio. O que se segue, contudo, não é um relato de ascese mística, mas uma descida à “pedagogia da carne”: o choque com a loucura humana em um manicômio, a humilhação do trabalho braçal sob o sol e o desmantelamento das ilusões piedosas. Este testemunho pessoal narra como o discernimento inaciano — cirúrgico, amoroso e implacável — detectou a fuga disfarçada de vocação e devolveu ao mundo um homem que precisava aprender a ser humano antes de tentar ser santo. Dos corredores de uma casa de vocacionados em Minas Gerais à sincronicidade histórica com Marielle Franco nos pilotis da PUC-Rio, este texto é um tributo à Ordem que, ao dizer um “não” definitivo, salvou uma vida de si mesma.

O artigo é de Thiago Gama, doutorando pelo Programa de Pós-graduação em História Comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGHC/UFRJ).

A morte do meu pai, em 1997, não foi um evento pontual, mas um processo de desmantelamento. A esclerose múltipla o consumiu com a lentidão cruel das doenças que sequestram o corpo mantendo a mente refém, e quando ele finalmente partiu, levou consigo não apenas a figura do herói imigrante italiano — o homem que transformou uma banca de jornal em noventa outras —, mas a arquitetura de segurança que sustentava a minha adolescência.

Aos 16 anos, a orfandade me atingiu com a violência de um terremoto silencioso; de repente, o conforto financeiro e a proteção blindada da classe média alta pareciam cenários de papelão diante da realidade nua da finitude. O que se passou em mim foi uma destruição mental completa, eu caí na obscuridade, aquela morte me separara do Criador. Uma revolta teológica, surda, de quem cobra de Deus a fatura de uma dor que parecia injusta demais para ser divina.

Foi nesse vácuo de sentido, nesse ano sabático de luto e raiva, que a voz da minha avó ecoou. Ela, uma sertaneja alagoana sem a sofisticação dos livros, mas com a teologia inscrita na medula óssea, olhou para o meu abismo e me deu a única ordem possível: “Vá à Missa, meu filho. A culpa não é sua, nem de ninguém. Liberte-se”.

Eu obedeci, não por fé, mas por exaustão. Fiz ali a minha Aposta de Pascal às avessas: não uma aposta racional, mas um salto cego de quem agarra a única tábua de salvação que vê no mar revolto do seu luto. Decidi agir como se Deus existisse, porque a alternativa — o nada absoluto e a dor sem redenção — era insuportável.

Numa confissão paroquial, antes de uma missa qualquer, um padre ouviu meu desabafo e, em vez de penitências vazias, me entregou um papelzinho rasgado com um número de telefone no Rio de Janeiro: “Procure os jesuítas no Colégio Santo Inácio. Eles sabem lidar com perguntas difíceis”.

Aquele papel foi meu passaporte. Morando em Niterói, protegido pela redoma materna que se estreitou como uma casamata após a viuvez, eu jamais havia ousado cruzar a fronteira para o Rio sozinho. A viagem de ônibus — pegar o 996 para a Zona Sul — transformou-se na minha primeira grande travessia existencial.

Lembro-me da barriga gélida enquanto o ônibus cortava a Ponte Rio-Niterói, olhando para a Baía de Guanabara não como paisagem, mas como o abismo que separava o menino que eu era do homem que eu precisava desesperadamente ser. Minha mãe não sabia. Minha avó não sabia. Era um ato de audácia, talvez a primeira faísca daquele agere contra (agir contra as próprias inclinações medrosas) que Inácio tanto prezava, embora eu ainda não soubesse o nome técnico para a minha teimosia.

Desembarquei em Botafogo, na Rua São Clemente, atordoado pelo caos urbano que contrastava com o silêncio que eu buscava. Diante do portão imponente do Colégio Santo Inácio, a coragem quase me falhou. Toquei a campainha. Fui recebido por uma dupla que parecia saída de uma gravura antiga: um padre idoso, apoiado em uma bengala, com o tempo desenhado nas rugas, e um mais jovem, de semblante atento. O porteiro já me anunciara.

— Sou Thiago Gama. Falei com o padre por telefone.

A mentira veio rápida, como um reflexo de sobrevivência. Eu tinha 17 anos, mas a ansiedade e a necessidade de ser levado a sério me fizeram inflar a idade para 18. Eles me olharam. Havia nos olhos daquele padre idoso uma discretio jesuíta, aquela capacidade de ler as moções da alma alheia sem proferir julgamento. Eles sentiram o cheiro da mentira — ou talvez o cheiro da minha fragilidade burguesa, das minhas roupas caras que destoavam da minha angústia —, mas sorriram. O sorriso do mais velho me desarmou; não era um sorriso de condescendência, mas de acolhida. Confessei a idade real ali mesmo, pedindo desculpas, envergonhado.

— Não tem problema — disseram, com uma naturalidade desconcertante. — Mas seus pais sabem que você está aqui?

A verdade, mais uma vez, teve que emergir. “Não”. Imediatamente, o padre mais novo, W. assumiu o comando com uma praticidade pastoral: ligaríamos para minha avó. A “bronca” foi convertida em cuidado; ele se comprometeu a me levar de volta para casa, cruzando a cidade até Niterói, num gesto de caridade excessiva que me deixou atônito.

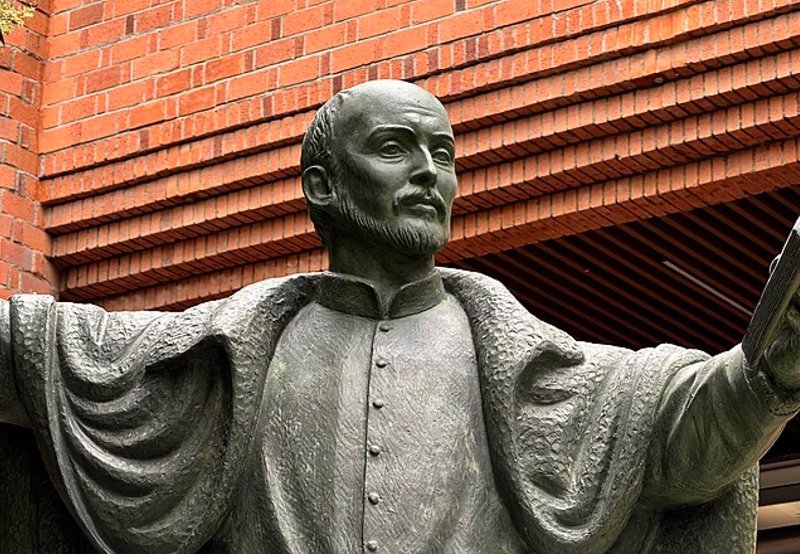

Mas antes do retorno, fui convidado a entrar na secretaria. E foi ali que o sagrado me capturou pela estética. Meus olhos encontraram uma estátua barroca de Santo Inácio de Loyola em tamanho natural. Os olhos de vidro da escultura pareciam vivos, perscrutando não a minha aparência, mas a minha intenção. “É Santo Inácio, nosso companheiro maior”, disse W. Fiquei paralisado. Como mãos humanas poderiam ter esculpido tanta densidade espiritual em madeira e tinta?

Ofereceram-me bolo, café e suco. Aquele gesto simples — a partilha da mesa — quebrou o gelo da minha defesa intelectual. O padre idoso se retirou com a elegância de quem sabe que seu papel fora cumprido, e W. me levou para conhecer o colégio. Caminhando pelos corredores daquele palácio da educação, deslumbrado com a arquitetura e a ordem, comentei com a ingenuidade típica da minha classe social e idade: “Parece coisa de filme”. Eu não sabia, mas estava entrando no cenário onde Deus começaria a desmontar o meu filme para me apresentar a realidade.

O deslumbramento estético de Botafogo cedeu lugar, meses depois, à sobriedade pedagógica de Juiz de Fora. Fui aceito para o discernimento. A Companhia de Jesus, com uma sabedoria que beira a crueldade cirúrgica, não me enviou para uma biblioteca climatizada para ler a Summa Theologica, a minha afeição desordenada me levou a crer que eu entraria para uma espécie de exército intelectual do Papa; ao contrário, enviou-me para uma comunidade vocacional inserida na realidade, um verdadeiro “hospital de campanha” muito antes de Francisco cunhar o termo. Eu, o menino que não ia ao curso de inglês sem motorista, fui despachado de ônibus para Minas Gerais, carregando na mala roupas que não condiziam com a missão e no peito uma ingenuidade blindada.

Fui recebido com café e gentileza — os jesuítas sabem que a acolhida é o primeiro sacramento —, mas o ambiente não era de repouso. Era de confronto. A rotina da casa de formação foi desenhada para desmantelar, tijolo por tijolo, a torre de marfim onde eu me protegera do luto. O primeiro golpe veio na forma de um manicômio municipal (ou estadual, a memória às vezes borra a burocracia, mas preserva o horror). Fomos enviados para o apostolado. Eu achava que “apostolado” significava rezar o terço com velhinhas piedosas. Eu estava errado.

Lembro-me da cena com a nitidez de uma fotografia superexposta. O cheiro do lugar era uma mistura de desinfetante barato e abandono humano. De repente, uma mulher, paciente da instituição, surgiu diante de nós. Num gesto brusco, despiu-se inteiramente e começou a gritar, uivando uma dor ininteligível. Para mim, um garoto de 18 anos, virgem de corpo e de realidade, aquilo foi o apocalipse. Eu nunca vira a nudez feminina, muito menos a nudez revestida de loucura. O pânico me paralisou; baixei a cabeça, fixando o chão sujo, querendo desaparecer, querendo teletransportar-me de volta para o útero seguro da minha casa no Rio. Pensei em fugir. A vocação ali pareceu um erro grotesco.

Ao meu lado estava R. Ele era vocacionado como eu, mas a Companhia, em sua astúcia formativa, o colocara como meu “anjo da guarda” naquele inferno. R. não baixou os olhos. Ele não se assustou. Ele manteve uma indiferença inaciana — não a frieza de quem não sente, mas a estabilidade de quem está focado no essencial. “Calma, Thiago”, ele disse, “ela faz isso com estranhos”. A naturalidade dele foi um espelho onde vi minha própria inadequação. Ali, no meio daquele corredor de gritos, entendi pela primeira vez que ser padre não era fugir do mundo, mas ter estômago para digeri-lo.

Se o hospício atacou minha mente, a enxada atacou meu corpo. A segunda etapa da pedagogia da realidade foi o trabalho braçal. “Vamos plantar grama”, disseram. Parecia bucólico. Não foi. Sob o sol inclemente, meus pés, habituados ao carpete e ao couro, pisaram a terra revirada. Minhas mãos, feitas para segurar canetas e livros, sangraram. A pele abriu, bolhas estouraram, e o cabo da enxada tornou-se um instrumento de tortura.

Enquanto eu suava e sentia o arder da carne viva, olhei para o padre reitor da casa. Ele estava lá, plantando também, não utilizava nenhuma espécie de colarinho romano, como eu imaginava que um padre deveria se vestir, ele estava com uma roupa de jardineiro (um jesuíta com uma roupa de jardineiro! Foi um choque de realidade).

Na minha arrogância ferida, eu esperava que ele, vendo o sangue na minha mão, ordenasse: “Pare, filho, já basta”. Ele não parou. Ele sequer olhou. Ele continuou o ritmo monótono do trabalho, alheio ao meu drama silencioso. Naquele momento, fui tomado por um ódio puro, denso, visceral dos jesuítas. Senti-me humilhado até os ossos. “Onde está a caridade?”, pensei, com a teologia rasa de quem confunde amor com mimo.

Eu queria ser espírito puro; eles me forçaram a ser carne. Aquele padre não estava sendo sádico; estava quebrando a minha vaidade burguesa na ponta da enxada.

Hoje, historiador e homem feito, leio aquela cena com outra lente e arrisco uma interpretação mais inquietante: e se, num nível profundo, a pedagogia inaciana operar exatamente nessa fronteira tênue onde o amor mais puro e a violência pedagógica mais severa compartilham o mesmo gesto? A pergunta permanece sem resposta, suspensa no ar quente daquela tarde em Juiz de Fora.

Quem me socorreu foi R., de novo. Percebendo meu colapso iminente, contou uma piada qualquer — algo sobre sua terra, Varginha (MG) — que me arrancou um sorriso amarelo, mandou-me beber água e assumiu meu pedaço de terra por alguns minutos, enquanto o padre reitor desenrolava outro fardo de grama sem nos dar atenção. Eu não desenrolei um sozinho, e ele já ia para o terceiro.

Aquelas experiências — o grito da louca e o silêncio da enxada — não eram desvios da formação. Eram a formação. Santo Inácio estava me dizendo, através daquelas mediações brutais: “Você quer servir a Deus? Pois Deus está aqui, nesta nudez agressiva e nesta terra dura. Se você não O encontra aqui, não O encontrará no altar”. Eu estava sendo vacinado contra o clericalismo antes mesmo de usar batina. Mas eu ainda não sabia. Eu ainda era um fugitivo disfarçado de “seminarista”, e o verdadeiro discernimento, aquele que não se faz em livros, mas na carne, me aguardava num terraço, ao lado de um tanque de lavar roupas.

O desfecho da minha curta trajetória vocacional não aconteceu numa capela, diante do Santíssimo, mas num terraço de serviço, ao lado de um tanque de lavar roupas. Eu estava lá esfregando minhas próprias camisas, numa tentativa obstinada de provar — para mim e para eles — que eu era autossuficiente, que o “filhinho da mamãe” havia morrido naquelas semanas de enxada e hospício. Eu estava errado. Eu não estava me limpando; eu estava apenas lavando o figurino de um personagem que eu não conseguia mais sustentar.

O Mestre dos Vocacionados, Mestre E., subiu silenciosamente. Eu não o vi chegar. Senti apenas a mão dele no meu ombro. Não houve sobressalto, apenas uma suspensão do tempo. Eu estava magoado com tudo — com a terra, com a loucura, com a saudade — mas ele, com uma mansidão desarmante, desmontou minha defesa antes que eu pudesse levantar a guarda.

— Thiago — disse ele, com a calma de quem anuncia uma verdade que já estava madura —, você é muito querido. Nós gostamos de você. Vemos o seu esforço titânico para se adaptar.

Ele fez uma pausa. O vento de Juiz de Fora batia nas roupas molhadas, que pendurei com desajeito no varal.

— Mas a vocação, se existe, ela permanece. Ela não vai embora. Você é muito novo. Faz um favor à sua felicidade interior: Vá viver! Vá namorar! Vá, sobretudo, se frustrar com a vida.

A frase soou enigmática, quase profana. Como um mestre espiritual me mandava buscar a frustração? Mas ele continuou, preciso:

— Você está aqui porque não quer encarar a morte do seu pai. Você quer se esconder disso. Mas nós não fomos construídos para esconder a realidade de ninguém. Fomos forjados para mostrá-la.

Aquilo foi um golpe de misericórdia. Ele diagnosticou minha alma melhor do que qualquer terapeuta. Eu não buscava a Deus; eu buscava um pai. Eu não queria o sacerdócio; eu queria um refúgio contra a orfandade. “Essa casa sempre estará aberta para você”, ele completou, “mas talvez não do jeito que você imagina. Volte para o mundo. Se daqui a um ou dois anos — que passam num estalo — a vocação persistir, procure seu diretor vocacional no Rio. Mas não se torne um carola. Torne-se humano. Pise no chão. Eu quero o Thiago de verdade, não o Thiago que tenta ser santo à força.”

Eu chorei. Não o choro de birra, mas o choro da concordância doída. Assenti com a cabeça, incapaz de falar. Apenas balbuciei: “Vou arrumar minhas malas”. Ele sugeriu que eu esperasse o fim de semana. Eu recusei. A verdade, quando chega, exige movimento imediato. “Vou hoje”, disse.

Ia descer as escadas, mas ele me segurou pelo braço. “Deixe-me te abraçar”.

Chorei copiosamente. Não o choro catártico do herói no clímax do seu drama, mas o choro molhado e feio da rendição incondicional. Aquele abraço não era um prêmio de consolação; era o gesto que sela uma capitulação. Eu não estava me tornando um homem; estava admitindo, finalmente, que era apenas um menino. E naquele instante, ser apenas um menino era a única verdade santa que me restava.

Descemos. Na cozinha, ele reuniu os vocacionados. “Este rapaz vai voltar para o Rio”, anunciou. Houve o protesto carinhoso dos colegas, aquele “ahhh” coletivo de quem perde um irmão de trincheira. Mas ele corrigiu: “Ele não vai embora para sempre. Ele vai ficar por perto”.

Olhei para R. uma última vez; ele sorriu e assentiu com a cabeça, uma despedida silenciosa de quem entende que a missão, às vezes, é partir.

Foi então que a figura mais temida da casa interveio. Pe. R. de L. C., o reitor galego, alto, forte, o homem da enxada e do silêncio, aproximou-se. Pela primeira vez, vi seus braços estendidos para mim, não para apontar o trabalho, mas para acolher. Seus olhos estavam marejados.

— Mas que homem chorão, meu Deus... — brincou ele, com aquele sotaque espanhol carregado, quebrando a tensão com uma risada que libertou a todos.

Mas antes que eu cruzasse a porta, Pe. R. me deu as tábuas da minha nova lei, as ordens que salvariam minha vida nos anos seguintes. Ele não me deu uma penitência ou uma novena. Ele me deu um mapa de sobrevivência:

— Você vai fazer duas coisas para mim: Você vai procurar uma psicóloga. E você vai procurar o seu diretor espiritual no Rio. Não o perca de vista. Ele será sua rocha, porque o mar vai balançar agora com força.

Fiz minhas malas. Entrei no ônibus de volta para o Rio com lágrimas que escorriam quentes na face; era um choro diferente. Não era mais a fuga de Niterói. Era o retorno de um homem que, paradoxalmente, foi salvo de si mesmo por aqueles que lhe disseram “Não”.

Cumpri a obediência inaciana como um novo voto a ser guardado. Procurei a psicóloga e reencontrei meu diretor espiritual no Rio. Ele, já ciente de tudo pela rede eficiente de comunicação da Companhia, recebeu-me com um sorriso que não continha derrota, mas recomeço. “Vamos fazer o vestibular? Você está em idade de estudar”, disse ele. A simplicidade da proposta era, em si mesma, uma direção espiritual. Fiz o vestibular para a PUC-Rio. Passei. Tornei-me historiador.

Nos corredores da Gávea, a sincronicidade da História operou um de seus milagres discretos. Fui colega de turma de Marielle Franco. Não fomos íntimos — nossos mundos eram tangentes, não coincidentes —, mas testemunhei de perto aquele fenômeno social — a força que emerge da base —, a mesma força que os jesuítas tentaram, à sua maneira, incutir em mim através do choque com o real. Ela era a encarnação viva daquela “Igreja em saída” que eu vivera no hospício; eu, um convertido à realidade pela pedagogia da enxada, assistia à aula de uma mestra que já nascia nela. O mesmo ethos que me expulsou do seminário para o mundo era o que a impulsionava a transformá-lo.

Marielle Franco era a encarnação viva daquela 'Igreja em saída' que eu vivera no hospício; eu, um convertido à realidade pela pedagogia da enxada, assistia à aula de uma mestra que já nascia nela.

O arco do luto, aberto com a morte do meu pai em 1997, só se fecharia definitivamente em 2022, com a morte da minha avó — aquela sertaneja que me mandara para a Igreja. Há três anos, vi-a partir numa UTI. Foi o dia mais doloroso da minha vida, mais agudo até que a perda do meu pai, pois ela fora a mãe de fato, a âncora e o porto. No último suspiro dela, segurei sua mão e disse a única coisa que importava: “Eu te amo”. Ela se foi, quase pelas minhas mãos, sem a violência do entubamento, numa discretio final.

Ocorreu-me dizer, quando o médico anunciou a partida, uma frase solta que lembrei de Inácio, de uma pequena oração singela: “Tudo o que tenho e possuo. Vós me destes; a Vós o torno a dar. Tudo é vosso. Disponde de tudo segundo a vossa vontade” Era um dos grandes amores da minha vida, eu confiava que Inácio ia conduzi-la a Deus. E carrego esta certeza comigo.

Voltei para casa, para os braços da minha esposa, Carolina. E ali percebi que a profecia do Pe. R. se cumprira. O mar balançou com força, sim, mas eu tinha uma rocha. Eu não era um padre solitário administrando sacramentos; eu era um homem amado, capaz de chorar e de ser consolado. O menino que fugiu para Botafogo buscando um pai encontrou, no caminho, a si mesmo.

Minha avó, analfabeta formal, plantou em mim o “sentir e saborear” inaciano muito antes de eu ler os Exercícios Espirituais e praticá-los em pequenas etapas (“etapitas”) e em sua integralidade transformadora. Ela, que dava banho em mendigos e distribuía botijões de gás, era uma irmã jesuíta anônima, operando na mística do serviço. Hoje, entendo que os jesuítas, ao recusarem minha candidatura, me salvaram de mim mesmo. Eles perceberam, pela ação do Bom Espírito, que eu seria um clérigo amargo, usando a batina como esconderijo. Quiçá toda Ordem, Congregação, Instituto de Vida Consagrada ou Diocese possuísse a coragem cirúrgica da Companhia de Jesus — essa coragem de salvar uma vida de si mesma, mesmo ao custo de um “não” —, talvez a Igreja respirasse com um pulmão mais são.

Não quero mais ser padre. O meu Magis é outro. É ser um bom marido, um doutorando rigoroso, um professor apaixonado. É lutar pela Democracia no Brasil através da minha pena, transformando a pena na minha enxada, para plantar grama em terra dura, e talvez, enxergar Deus na nudez agressiva do nosso tempo.

Mas a simples menção a “Inácio de Loyola” ou à palavra “Companhia” ainda balança meu espírito como um canhão em Pamplona. Continuo sendo um “inaciano de facto”, um software leigo rodando o sistema operacional de Loyola.

A Igreja é uma mãe generosa que oferece muitos carismas; o sacerdócio é apenas um deles. A mim, foi dada a graça do laicato comprometido. Aprendi, a duras penas, que a vocação para o real é a mais difícil de todas, pois ela não permite refúgios. Exige que plantemos a grama, suportemos a loucura do mundo e lavemos nossa própria roupa.

Os jesuítas, ao me expulsarem para a vida, não me devolveram ao mundo. Eles me jogaram no mundo pela primeira vez. O dom não foi a resposta. O dom foi o “não” definitivo. E esse “não” ecoa, até hoje, como o único “amém” verdadeiro que eu seria capaz de reconhecer.

Santo Inácio de Loyola: a beleza que antecedeu o choque de realidade e o “não” que salvou (Foto: Thiago Gama)