O artigo é de José F. Castillo Tapia, SJ, publicado por Religión Digital, 15-02-2025.

A história do Irmão Vicente Cañas, um missionário jesuíta assassinado na Amazônia brasileira em 1987, é representativa de um período de intensas mudanças sociais, políticas e religiosas na América Latina. Durante as décadas de 1960, 1970 e 1980, a região viveu sob a influência de regimes autoritários, de projetos agressivos de “desenvolvimento” e do surgimento de novas correntes teológicas dentro da Igreja Católica, entre as quais se destacavam a Teologia da Libertação e, mais especificamente, a chamada “opção preferencial pelos pobres”.

No Brasil, a ditadura militar (1964-1985) promoveu a expansão da fronteira agrícola e a exploração dos recursos naturais, o que intensificou a pressão sobre os povos indígenas que habitavam as florestas amazônicas desde tempos imemoriais. Nesse contexto, lideranças, ativistas e lideranças religiosas surgiram para denunciar injustiças e acompanhar essas populações em suas lutas pela sobrevivência e reconhecimento legal de seus territórios. Um desses missionários comprometidos foi Vicente Cañas, cujo trabalho se concentrou nas comunidades indígenas do estado de Mato Grosso.

Nascido na Espanha, Cañas encontrou na floresta amazônica seu lugar de missão e, sobretudo, um horizonte de vida marcado pela proximidade e pelo respeito às culturas nativas. Para muitos, sua figura se tornou um símbolo do compromisso cristão com os mais vulneráveis; Para outros, representa a conjunção entre a defesa da dignidade humana e a preocupação com a preservação da Amazônia como espaço vital e cultural. Seu assassinato, ocorrido por volta de 6 de abril de 1987, continua sendo um lembrete assustador dos riscos enfrentados por aqueles que se manifestam contra a opressão das minorias e a devastação da natureza.

Este texto tem como objetivo fazer um percurso pela vida de Vicente Cañas, sua inserção na missão jesuítica, a realidade em que atuou e a luta por justiça e pela demarcação de terras indígenas. O artigo também explorará como seu assassinato foi um marco no movimento pelos direitos dos povos indígenas e na consciência social da Igreja Católica com relação à Amazônia. Por fim, será analisado o legado que ele deixou, tanto para o cuidado pastoral indígena quanto para a promoção de uma nova relação entre a humanidade e o meio ambiente.

Vicente Cañas nasceu em 23 de outubro de 1939 em Alborea, um pequeno município localizado na província de Albacete, Castela-La Mancha (Espanha). Ele veio de uma família católica, em um contexto marcado pela religiosidade popular da região. Desde a infância, Vicente demonstrou uma notável sensibilidade para os problemas sociais, sinal que, com o tempo, se consolidou em sua vocação religiosa.

Seus primeiros anos foram passados no ambiente rural de La Mancha, caracterizado pela agricultura de subsistência e pelos costumes tradicionais das cidades locais. Embora não tivessem muitos recursos, a família de Vicente mudou-se para Albacete e depois para Valência, o que lhe proporcionou uma educação básica e ele cresceu nos valores da solidariedade cristã por meio do trabalho voluntário e, especialmente, ajudando na enchente de Valência de 1957. Durante sua adolescência, começou a frequentar espaços vinculados à Igreja, onde encontrou um clima favorável para amadurecer sua fé e refletir sobre seu futuro.

No final da década de 1950, ele sentiu o chamado à vida religiosa e ingressou na Companhia de Jesus em 1961, ordem fundada por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Na Companhia, iniciou um processo de formação como irmão, num rigoroso programa tradicional jesuíta, que incluía trabalhos manuais, já que naquela época os irmãos não recebiam uma sólida formação intelectual. A Companhia de Jesus já era reconhecida naquela época pela sua ativa presença missionária em vários continentes e pela importância que atribuía ao diálogo com as culturas e à defesa da justiça social.

Na década de 1960, a Igreja Católica passou por profundas mudanças após o Concílio Vaticano II (1962-1965), que enfatizou a renovação litúrgica, a abertura ao mundo contemporâneo e a promoção da justiça social. Esses ventos de renovação influenciaram jovens jesuítas como Vicente Cañas, que interpretou a missão como um chamado para encarnar o Evangelho entre os pobres e vulneráveis. Assim, era natural que muitos olhassem para a América Latina, uma região convulsionada pela pobreza, pela desigualdade e pela ascensão de ditaduras militares, mas também um lugar onde uma nova energia de compromisso eclesial e social estava surgindo.

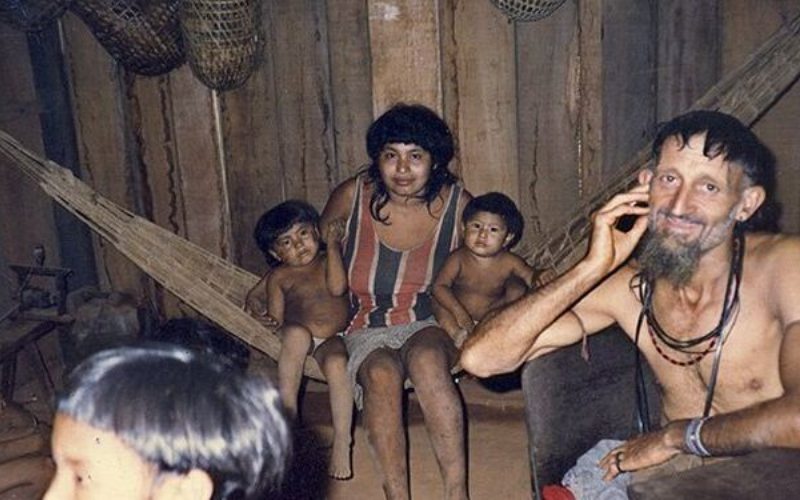

Vicente Cañas (Foto: Religión Digital)

Para compreender plenamente a obra de Vicente Cañas, é fundamental contextualizar a situação que prevalecia no Brasil durante o período em que ele desempenhou sua missão. O golpe militar de 1964 instaurou uma ditadura que, embora tenha tido diferentes fases, caracterizou-se pela repressão aos opositores, censura à mídia e implantação de um modelo econômico conhecido como “desenvolvimentismo”. Esse modelo se baseou na expansão da fronteira agrícola e de mineração, com projetos como a construção de estradas, a criação de grandes latifúndios e o fomento à colonização da Amazônia.

Para o regime militar brasileiro, a Amazônia representava um “espaço vazio” que precisava ser “ocupado” para consolidar a soberania nacional e gerar desenvolvimento econômico. Tal visão ignorou a presença ancestral de numerosos povos indígenas que habitavam a região. Os conflitos de terra e os relatos de violações de direitos humanos se multiplicam: comunidades dizimadas por doenças, exploração laboral, invasão de territórios tradicionais, desmatamento e, em casos extremos, massacres e despejos violentos.

Em contraposição a essas políticas, uma parte significativa da Igreja Católica no Brasil, encorajada pelas conclusões do Concílio Vaticano II e pelas diretrizes da Conferência Episcopal Latino-Americana (CELAM), passou a adotar uma postura mais crítica e profética em relação às injustiças sociais. Em 1972, a Igreja brasileira criou o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), uma organização encarregada de defender os direitos dos povos indígenas.

A presença da Companhia de Jesus na Amazônia brasileira remonta a séculos, quando os jesuítas chegaram à região para fundar missões e “reduções”. Entretanto, em meados do século XX e após o Concílio Vaticano II, a atuação de muitos jesuítas tomou rumos diferentes. Em consonância com esses princípios, Vicente Cañas dedicou-se ao apoio próximo e prolongado às diferentes comunidades indígenas, adotando uma metodologia baseada na convivência e no diálogo intercultural.

Por outro lado, é importante não perder de vista a dinâmica econômica e política local: o estado de Mato Grosso havia se tornado nas últimas décadas do século XX um importante corredor para o agronegócio (especialmente a pecuária), além de uma área de crescente especulação fundiária. Grandes proprietários de terras e grupos empresariais, em conluio com autoridades corruptas ou indiferentes, expulsaram povos indígenas e pequenos agricultores de seus territórios. Cañas, ao se posicionar como defensor dos direitos das comunidades indígenas, rapidamente fez inimigos poderosos e começou a receber ameaças que, com o tempo, iriam evoluir para um desfecho trágico.

Uma das características mais notáveis da vida missionária de Vicente Cañas foi sua proximidade com os povos indígenas. Logo após sua chegada à Amazônia, ele entrou em contato com diferentes grupos, incluindo os Myki, que lhe deram o nome indígena de Kiwxí. Mas ele desenvolveu um vínculo particularmente profundo com a etnia Enawenê Nawê, estabelecida na região noroeste do Mato Grosso, perto da bacia do Rio Juruena.

Os Enawenê Nawê, conhecidos por sua profunda tradição espiritual e complexa organização social, viveram por muito tempo em relativo isolamento. À medida que a expansão da pecuária e da produção de madeira avançava, as comunidades foram submetidas a múltiplas ameaças: doenças trazidas do exterior, invasão de territórios, deterioração de seu habitat natural e falta de reconhecimento legal de suas terras. Vicente Cañas, determinado a acompanhar esse povo com solidariedade e respeito, passou longos períodos em suas aldeias, aprendendo a língua, participando de seus rituais e estabelecendo laços de amizade.

Esta abordagem da missão foi inspirada na inculturação, isto é, na vivência do Evangelho em diálogo com as culturas locais, sem tentar impor modelos ocidentais ou destruir suas estruturas sociais e religiosas. Ao contrário das formas históricas de evangelização que buscavam a assimilação cultural, Vicente escolheu respeitar as tradições e os costumes indígenas, convencido de que eles também expressavam um profundo senso do sagrado e uma relação harmoniosa com a natureza. Dessa forma, sua presença se tornou uma ponte entre o mundo indígena e as instituições externas (sejam governamentais, eclesiásticas ou da sociedade civil).

Durante seu tempo lá, Vicente tomou consciência da complexidade da visão de mundo indígena, da relevância de suas cerimônias e rituais e do vínculo estreito que eles mantinham com os rios, florestas e animais do entorno. Esse aprendizado reforçou sua convicção de que, para acompanhar os povos indígenas, era essencial proteger seus territórios e seu modo de vida dos interesses predatórios que os ameaçavam. Assim começou uma tarefa incansável de documentar as condições de saúde e de vida nas aldeias, demarcando limites territoriais e relatando ataques de intrusos externos.

Vicente Cañas não apenas aprendeu a língua e a cultura indígenas, mas também se adaptou ao modo de vida dessas comunidades. Ele passou semanas, até meses, nas profundezas da selva, sem conforto, compartilhando a comida e o estilo de vida dos Enawenê Nawê. Essa imersão radical permitiu-lhe ganhar a confiança da comunidade, tornando-se testemunha privilegiada das suas vicissitudes. Entretanto, essa mesma dedicação significava expor-se a grandes riscos, pois os setores poderosos que buscavam explorar a terra não viam com bons olhos a presença de um missionário que denunciasse os abusos e que, além disso, facilitasse a comunicação dos indígenas com o CIMI e outras organizações de direitos humanos.

Enquanto isso, outros grupos religiosos e missionários estavam desenvolvendo esforços semelhantes na região. O bispo Pedro Casaldáliga, de São Félix do Araguaia, também no Mato Grosso, promoveu uma pastoral marcada pela solidariedade com os camponeses e indígenas, denunciando veementemente o latifúndio e a repressão. O CIMI produziu relatórios sobre violações de direitos dos povos indígenas e pressionou o governo federal para avançar com a demarcação de terras indígenas. Esse clima de profecia e comprometimento constituiu o ambiente de trabalho de Cañas, que se tornou uma das referências na defesa das comunidades amazônicas.

Vicente Cañas (Foto: Religión Digital)

A obra de Vicente Cañas não se limitou à esfera religiosa ou cultural; adotou progressivamente um caráter político e de defesa ativa dos povos indígenas. No Brasil, a Constituição de 1967 e a legislação complementar da época reconheciam formalmente a existência das terras indígenas, mas os mecanismos para garantir sua demarcação e protegê-las de invasões de terceiros eram fracos ou, na prática, ignorados. A ditadura militar, ávida por “integrar” os indígenas à sociedade nacional, considerou que muitos dos territórios habitados por esses povos poderiam ser utilizados para projetos produtivos.

Cañas, juntamente com outros agentes pastorais, reuniu documentação sobre o impacto devastador da exploração madeireira e das atividades agrícolas nas comunidades, denunciou a ocupação ilegal de terras às autoridades competentes e procurou acompanhar os povos indígenas em processos legais para reconhecimento oficial de seus territórios. Essas ações, que hoje seriam consideradas um direito fundamental, eram vistas na época como uma ameaça ao “progresso” e aos interesses dos grandes proprietários de terras.

Além de seu trabalho na área social, Vicente contribuiu para a conscientização da população. Ele enviou relatórios, crônicas e cartas para organizações da Igreja no Brasil e para sua família, descrevendo as difíceis condições de vida dos povos indígenas e a violência sistemática que enfrentavam. Alguns desses textos foram publicados ou apresentados em conferências da Igreja, gerando preocupação e mobilizando recursos para fortalecer a presença de missionários e defensores dos direitos humanos na região.

Em diversas ocasiões, Vicente viajou para cidades próximas para se reunir com autoridades da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o órgão do governo brasileiro responsável pelas políticas indígenas. Entretanto, frequentemente encontrou obstáculos, desinteresse ou cumplicidade com os setores econômicos que buscavam ocupar terras indígenas. Mesmo assim, Vicente persistiu em contatar a FUNAI, solicitando visitas in loco e emitindo pareceres favoráveis à proteção dos Enawenê Nawê. Em muitos casos, seu papel como mediador foi crucial para que a comunidade pudesse apresentar suas demandas ao Estado, uma vez que a barreira linguística e a distância geográfica dificultavam qualquer comunicação direta entre os indígenas e o aparato estatal.

Esse intenso comprometimento com a causa indígena e sua postura contra os abusos dos poderosos também acarretavam riscos pessoais. Vicente começou a receber ameaças de morte, avisos de que deveria “abandonar o local” e pressões destinadas a intimidá-lo. Entretanto, sua convicção na justiça da causa e seu profundo amor pela comunidade que o acolheu o levaram a permanecer com os Enawenê Nawê. Na sua opinião, recuar naquele momento significaria abandonar à própria sorte aqueles que tinham menos recursos para se defender.

Durante esses anos, o respeito que a própria comunidade sentia por Vicente cresceu. Muitas famílias indígenas contavam com ele quando surgiam problemas de saúde ou escassez de alimentos, recorrendo a ele em busca de apoio para administrar uma possível ajuda externa. Cañas promoveu a criação de hortas comunitárias e apoiou a aquisição de medicamentos, sempre tentando não quebrar a autonomia cultural ou impor soluções estrangeiras. Seu papel era muito parecido com o de um irmão que, embora permanecesse estrangeiro, havia assimilado a essência da vida Enawenê Nawê.

A situação ficou particularmente tensa em meados da década de 1980, quando, com o fim gradual da ditadura militar, grandes proprietários de terras e madeireiras intensificaram suas grilagens de terras, temerosos de uma possível reforma legal ou de uma maior presença de organizações de direitos humanos. Na região de Juína, onde Vicente vivia, havia conflitos recorrentes entre grupos de trabalhadores rurais, fazendeiros e comunidades indígenas. Como parte de seu trabalho, Vicente continuou a denunciar a invasão de terras tradicionais e a buscar a proteção dos Enawenê Nawê.

Por volta de 6 de abril de 1987, Vicente Cañas foi assassinado em sua modesta cabana perto da aldeia indígena. Seu corpo foi encontrado dias depois por integrantes da equipe indígena que o procuravam, preocupados com sua ausência. Em avançado estado de decomposição, o corpo apresentava sinais de violência, e a cena indicava que havia ocorrido um homicídio brutal. O choque gerado pela notícia se espalhou rapidamente pela região e atingiu a mídia nacional e internacional, além de instituições da Igreja Católica.

Investigações iniciais indicaram que Vicente havia sido atacado por pessoas ligadas à propriedade de terras ou interesses madeireiros em retaliação ao seu trabalho em prol dos povos indígenas. No entanto, as autoridades locais demoraram a iniciar uma investigação séria. Em um clima de cumplicidade e medo, o caso foi cercado de irregularidades, desde a preservação inadequada da cena do crime até a ausência de testemunhas que ousassem apontar os mandantes do assassinato.

Para os Enawenê Nawê, a morte de Kiwxi, como o chamavam, foi um golpe emocional que deixou uma ferida profunda na comunidade. A pessoa que os acompanhava, que havia aprendido sua língua e os ajudado a defender seu território, havia sido violentamente tirada deles. O CIMI e outras organizações católicas denunciaram veementemente o crime e exigiram que justiça fosse feita, enquanto a Companhia de Jesus apoiou essas alegações e pediu esclarecimentos sobre os fatos.

A morte de Vicente se tornou um símbolo da violência que assolou missionários, ativistas e, acima de tudo, comunidades indígenas. Naqueles anos, vários líderes indígenas também foram mortos por defender o direito às suas terras. A região amazônica, devido à distância dos grandes centros urbanos e à conivência das autoridades locais, era cenário comum de impunidade. Apesar das mudanças políticas que o Brasil experimentou após a ditadura, o poder dos latifundiários e o medo de represálias continuaram sendo fatores determinantes.

Após a descoberta do corpo de Vicente Cañas, a mobilização eclesiástica e internacional foi notável. Diversas organizações missionárias, como o CIMI, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e redes de direitos humanos, cobraram do Estado brasileiro que investigue e puna os responsáveis. No entanto, o progresso foi muito limitado. O julgamento foi marcado por atrasos, depoimentos conflitantes e arquivamento temporário, refletindo a dificuldade de fazer justiça em regiões dominadas por interesses poderosos.

As repercussões do assassinato foram além da esfera religiosa. Veículos de comunicação nacionais começaram a publicar reportagens sobre a situação dos povos indígenas no Mato Grosso, a atuação de missionários de direitos humanos e a violência que predominava na região. Embora a visibilidade midiática nem sempre tenha se traduzido em ações concretas do Estado, ela contribuiu para consolidar a imagem de Vicente Cañas como mártir da causa indígena e pressionar algumas autoridades a não encerrar o caso definitivamente.

Ao longo das décadas, alguns acusados morreram sem serem julgados e outros foram inocentados por falta de provas. Finalmente, em 2017, foi realizado um julgamento contra um dos supostos autores intelectuais, que foi condenado em primeira instância. Este evento, embora tardio, marcou um marco na luta contra a impunidade. No entanto, a sensação de justiça incompleta continua pesando sobre o caso. Para muitos, o veredito chegou tarde demais e não chegou a todos os culpados.

Ao longo dos anos, a defesa dos direitos indígenas continuou a se fortalecer em nível nacional e internacional, graças em parte ao testemunho e sacrifício de figuras como Vicente Cañas. Organizações da sociedade civil e agentes pastorais continuaram a denunciar a violência e lançaram campanhas pela demarcação de terras. Em 1988, o Brasil também promulgou uma nova Constituição que reconheceu explicitamente os direitos dos povos indígenas aos seus territórios tradicionais, um passo decisivo, embora nem sempre respeitado na prática.

Apesar de sua morte prematura, Vicente Cañas deixou um legado profundo, não apenas na comunidade Enawenê Nawê, mas também na Igreja Católica e nos movimentos sociais que lutam pelos direitos indígenas e pela preservação da Amazônia.

1. Mártir da causa indígena: Nos círculos eclesiásticos, ele foi reconhecido como um mártir do compromisso cristão com os mais pobres.

2. Inspira novas formas de missão: Seu método de inculturação e sua proximidade com a cosmovisão indígena são inspiradores.

3. Defesa da Amazônia: No século XXI, a Amazônia se tornou um ponto focal do debate global sobre mudanças climáticas.

4. Conscientização na Igreja Católica: Nas últimas décadas, a Igreja tem fortalecido seu interesse pela questão ambiental.

5. Movimento por justiça e contra a impunidade: A demora na solução do seu assassinato reflete os obstáculos históricos enfrentados por muitos defensores dos direitos humanos.

6. Fortalecimento da identidade indígena: Para os Enawenê Nawê, a memória dos Kiwxi se funde com sua própria história de resistência.

A vida de Vicente Cañas, o irmão jesuíta espanhol que encontrou sua vocação definitiva na Amazônia brasileira, é uma história de coragem, dedicação e coerência evangélica.

Seu trágico assassinato, fruto de um contexto de impunidade e conluio entre autoridades e latifundiários, abalou a Igreja Católica e a sociedade brasileira.

Sua figura também lança luz sobre o debate atual sobre a crise climática e a necessidade de proteger a Amazônia.

Em última análise, o trabalho deste irmão jesuíta é um convite para superar a indiferença e praticar a solidariedade como força transformadora.

O mundo contemporâneo, com seus múltiplos desafios sociais, ecológicos e espirituais, pode encontrar no testemunho de Vicente Cañas uma profunda inspiração para buscar uma forma mais justa e respeitosa de conviver com os mais fracos e com a própria natureza. Ainda hoje, sua memória pulsa no coração da Amazônia, onde o clamor por justiça e dignidade dos povos indígenas continua vivo, lembrando-nos que a verdadeira dedicação cristã e humana envolve caminhar ao lado dos esquecidos e proteger a vida em todas as suas expressões.