16 Mai 2024

A história humana sempre esteve interligada com materiais terrestres, como as especiarias, o chá, a cana-de-açúcar, o ópio ou os combustíveis fósseis. No novo livro de Amitav Ghosh, a noz-moscada protagoniza uma parábola que conecta conquista e desigualdade.

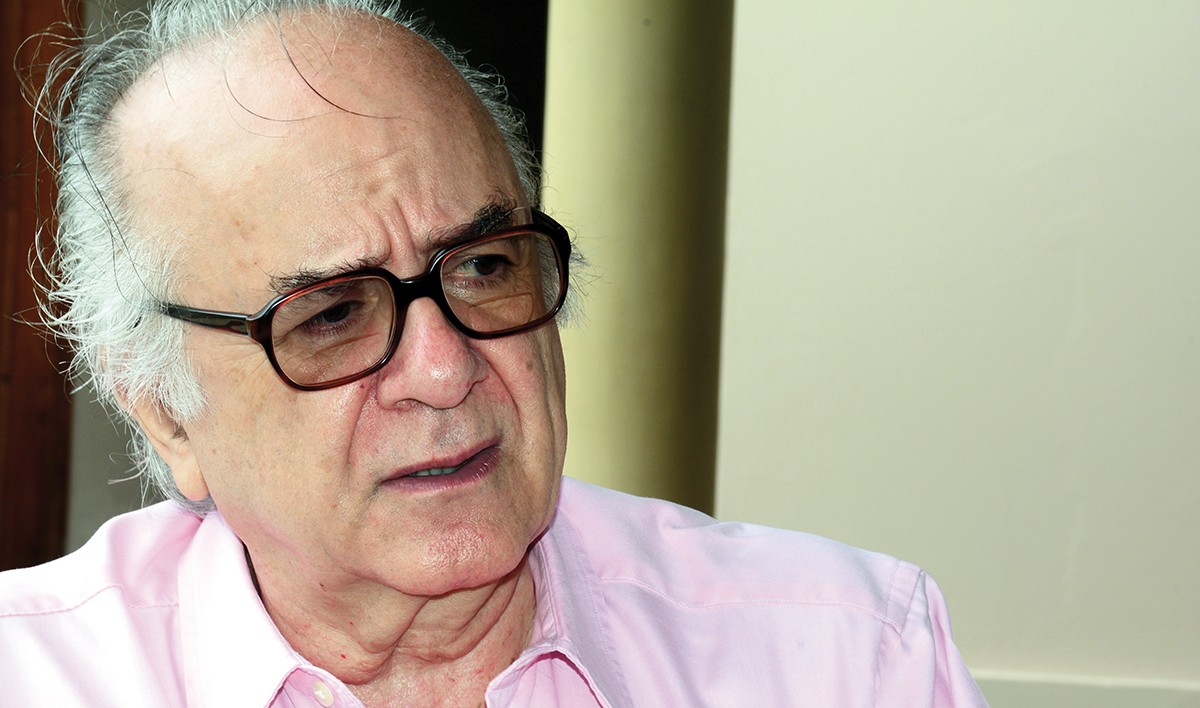

A reportagem é de José Luis F. Casadevante Kois, publicada por La Marea/Climática, 24-04-2024. A tradução é do Cepat.

“Aqui há dragões” era uma expressão usada em mapas antigos para indicar aqueles territórios inexplorados ou considerados perigosos, seguindo a prática medieval de colocar serpentes marinhas e outras criaturas mitológicas em áreas desconhecidas de um mapa. Algumas décadas mais tarde, à medida que avançava o processo de exploração intimamente ligado à colonização, os mapas começaram a ser povoados com imagens de canibais cozinhando humanos em panelas ou na brasa. Desenhos que não indicavam tanto os costumes gastronômicos quanto as áreas onde havia presença de tribos nativas que resistiam à subjugação.

Muitos mapas não falam tanto sobre geografia, mas sobre a maneira como quem os projeta vê o mundo. Esses mapas povoados por dragões e canibais são documentos que narram a emergência no Ocidente de um paradigma cultural baseado no domínio sobre a natureza e outros seres humanos. Com o processo de desencantamento da natureza e de desumanização dos ‘índios selvagens’, foi implantada uma visão mecanicista e utilitária, através da qual, coberto de um verniz científico, o mundo inteiro foi colocado a serviço do colonialismo e de um capitalismo incipiente.

A ‘terraformação’: transformar a paisagem para explorá-la

O extermínio, a escravidão e a devastação ecológica em escala planetária são inexplicáveis sem a compreensão de como se consolidou uma forma de se relacionar com o mundo vivo marcada pelo desapego e pela desconexão. O escritor Ben Ehrenreich expressou isso lindamente ao afirmar que “até imaginarmos o mundo como morto, não poderíamos nos dedicar a matá-lo”.

La maldición de la nuez moscada (A maldição da noz-moscada), publicado há alguns meses pela editora Capitán Swing, é um livro fascinante que passou mais despercebido do que deveria, no qual Amitav Ghosh cria uma série de parábolas que conectam o passado com a policrise atual. Através da história da conquista das primeiras ilhas onde cresceu a noz-moscada, narra a maldição que assolou os povos que dispunham de recursos cobiçados pelo mercado, como especiarias, chá, cana-de-açúcar ou ópio, bem como combustíveis fósseis ou o coltan no presente.

Nas suas páginas mostra como os processos de terraformação destes territórios (entendidos como aquelas mudanças que visam transformar a paisagem ecológica e refazê-la à imagem e semelhança da Europa) tiveram o desejo de reduzir a sua complexidade e torná-los mais produtivos. Ao maximizar os lucros a curto prazo, induziu-se a terraformação em grande escala, acelerada nas últimas décadas, o que levou ao risco de tornar inabitáveis grandes áreas do planeta. Uma inércia que, levada ao extremo, faz com que nos pareça mais razoável e viável terraformar Marte para acomodar uma minoria privilegiada da humanidade do que transformar o nosso modelo socioeconômico.

A terraformação é inseparável do extermínio, da aculturação e da escravização das populações nativas. Estas foram classificadas como selvagens e improdutivas para justificar os maus tratos e a pilhagem dos territórios que habitavam. E, juntamente com as vidas indígenas, o que está desaparecendo são os estilos de vida e as visões de mundo ancestrais. Recordemos que apenas em 1978 as crenças nativas foram legalizadas nos Estados Unidos, no âmbito da liberdade religiosa. É também nessa data que as crianças indígenas deixam de ser transferidas à força para internatos onde eram obrigadas a viver na cultura hegemônica. Um processo inacabado de homogeneização numa cultura econômica global, na qual ainda hoje uma tribo da Amazônia continua a desaparecer todos os anos.

O extrativismo e as ‘zonas de sacrifício’ são a consequência mais brutal de uma lógica onde as decisões determinantes sobre o futuro de um território são abstraídas dos danos ambientais, dos problemas de saúde pública ou da opinião de quem o habita. São a expressão econômica daquilo que Achille Mbembe chama de “necropolítica”, a capacidade de decidir racionalmente como algumas pessoas podem viver e outras devem morrer, tornando supérflua uma parte importante da população mundial. Um olhar que se aplica aos corpos, mas que também se estende aos territórios, delimitando aqueles que são chamados a serem protegidos e aqueles que estão condenados a serem explorados sem limites.

A visão antropocêntrica, uma ameaça à biodiversidade

Terraformação e aculturação andam de mãos dadas. Há alguns anos, Narciso Barrera e Víctor Toledo demonstraram que as áreas do planeta onde se conserva uma maior biodiversidade coincidem com aqueles territórios protegidos por populações indígenas, com forte diversidade linguística e diversidade de usos agrícolas e pecuários. Encurralados e invisibilizados, a sua importância na manutenção da riqueza biótica não é, no entanto, anedótica, uma vez que ainda gerem entre 12% e 20% da superfície do planeta.

O livro de Amitav Ghosh se destaca pela denúncia lúcida de como é a perda de sentido do mundo, o que provoca uma visão em que tudo pode ser reduzido a um recurso ou a uma matéria-prima. Uma deterioração cultural e cognitiva que não é tanto uma falta de conhecimento, mas a imperiosa necessidade de reencantar o nosso olhar e cultivar uma nova sensibilidade para com a natureza. Algo que é óbvio para quem goza de uma condição mestiça e fronteiriça, como é o caso do próprio Ghosh, nascido na Índia e residente nos Estados Unidos, ou da Robin Wall Kimmer, botânica e professora universitária que também é uma indígena envolvida na defesa dos povos nativos americanos, que escreveu outro livro importante chamado Una trenza de hierba sagrada (Trançando a erva-santa), também publicado pela Capitán Swing.

Esta afirmação não é um exercício ridículo de misticismo, mas tornou-se uma afirmação científica apoiada pela Plataforma Intergovernamental de Política Científica sobre Diversidade Biológica e Serviços Ecossistêmicos (IPBES). Num estudo liderado pelo pesquisador basco Unai Pascual para esta organização, o predomínio de uma visão antropocêntrica baseada na exploração, no utilitarismo e na dominação sobre a natureza foi identificado como um dos principais problemas na proteção da biodiversidade. O capitalismo deu consistência a uma cultura sem raízes, onde o conhecimento foi perdido e as ligações com o que nos mantém vivos foram desvalorizadas. Não é de surpreender que o barulho de uma moeda rolando no chão chame mais nossa atenção do que o canto de um pássaro.

Estas reflexões iluminam pontos cegos em sociedades enriquecidas, dissecam a cultura dominante e identificam o potencial das perspectivas subordinadas para reinterpretar e transformar a realidade. Nelas se reconhecem as virtudes do método científico e seus avanços, ao mesmo tempo que se questiona o reducionismo epistemológico quando se trata de dialogar com o conhecimento indígena ou camponês. Amitav Ghosh chama de políticas vitalistas aquelas que buscam se relacionar de outra forma com os seres vivos, exemplificando seu progresso na conquista de direitos para a natureza (que, no contexto espanhol, teria um exemplo no reconhecimento do Mar Menor como sujeito de direitos), ou nas lutas pela defesa de lugares e territórios considerados sagrados ou importantes para uma comunidade.

Aqueles que sabem o que significa perder um mundo e continuam a resistir, guardam conhecimentos e sensibilidades que podem ser inspiradores no enfrentamento da crise ecossocial. Na língua secwepemcstin dos nativos da Colúmbia Britânica, a forma tradicional de cumprimentar uns aos outros e dizer “bom dia” é tsecwínucwwww-k. O que literalmente deveria ser traduzido como saudações de quem sobreviveu à noite. Agora que já começa a escurecer, não parece absurdo sentar perto do fogo, aprender a ser índio e acordar amanhã com um olhar renovado.

Leia mais

- Cientistas atestam: foi um erro mercantilizar a natureza para tentar preservá-la

- As tradições indígenas nos ensinam que agradecer é um movimento circular

- “Nossa civilização é um carro sem freios e com o volante travado”. Entrevista com Pablo Servigne

- O extrativismo global está degradando e sufocando a natureza. Artigo de José Eustáquio Diniz Alves

- Achille Mbembe e o escancaramento dos mundos de morte