29 Março 2023

O prefácio do livro de Kyle Smith sobre a comemoração, a celebração e a imitação daqueles que testemunharam a Cristo mesmo ao custo de suas vidas – os mártires – fornece uma percepção incomum do caráter do livro.

O comentário é de Luke Timothy Johnson, professor emérito da cátedra Woodruff de Novo Testamento e Origens Cristãs na Candler School of Theology, na Emory University, Estados Unidos. A resenha foi publicada por Commonweal, 22-03-2023. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Ele nos conta que seu interesse pelo tema foi despertado pela descoberta do “Tratado sobre os instrumentos de martírio”, de Antonio Gallonio, do século XVI, em um sebo de Toronto. A leitura desse tratado estimulou Smith a realizar um projeto de pesquisa que o convenceu de “como o cristianismo se tornou (e ainda permanece) um culto aos mortos”.

O leitor, assim, está preparado para uma investigação que combina o interesse de um antiquário pelas esquisitices da historiografia com uma paixão pelas formas como ritual, literatura e arte se cruzam (além de muitas ilustrações esparsas, o volume contém 12 belas iluminuras). Se o “culto aos mortos” caracteriza efetivamente a história cristã, é outro assunto, ao qual retornarei.

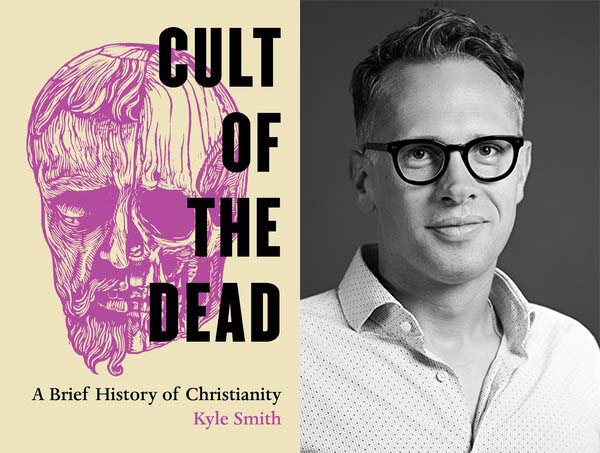

“Culto dos mortos: uma breve história do cristianismo”, em tradução livre (Foto: Divulgação)

A abordagem preferida de Smith para seu assunto é indireta, e cada um de seus capítulos tem um caráter circum-ambulatório. Ele começa seu capítulo de abertura, “O primeiro dos mortos”, com uma reminiscência dos passeios com seus filhos pela Praça St. Alban’s, em Toronto, depois se desloca para um relato do Venerável Beda sobre aquele mártir, em seguida segue seu caminho até as Cartas de Inácio de Antioquia, no século II, que ansiava apaixonadamente pelo martírio, e finalmente chega ao Novo Testamento, para uma consideração sobre Jesus e seus seguidores (sobretudo Estêvão) como mártires.

Smith aceita a visão contemporânea convencional de que o evangelista Lucas criou a imagem do mártir ao retratar a morte de Jesus com base no modelo greco-romano da “Nobre Morte” e, em seguida, em sua representação da morte de Estêvão por apedrejamento, pondo em movimento uma tradição (um “gênero”) que persistiu por séculos. Smith cita com aprovação a “conclusão inevitável, mas repugnante” de Candida Moss de que “morrer por Cristo pode ser uma parte central, e não periférica, da experiência cristã”.

O comércio secular das relíquias dos mártires

Os capítulos subsequentes oferecem peregrinações acadêmicas semelhantes. Em “Os nomes dos mortos”, o principal fascínio são os trabalhos literários dos antigos historiadores eclesiásticos Eusébio e Sozomeno, que preservaram relatos dos primeiros mártires, e a identificação de Cureton no século XIX de um manuscrito siríaco do século V que continha, entre outras coisas, o original perdido dos “Mártires da Palestina” de Eusébio.

No longo capítulo intitulado “Os restos mortais dos mortos”, Smith leva seu leitor da contemplação da Sainte-Chapelle de Luís IX em Paris a uma consideração confusa de cada momento e de cada reviravolta peculiar no secular comércio das relíquias dos mártires.

Esse comércio certamente tinha aspectos sórdidos, mas se baseava na convicção de que, por meio dessas relíquias, Deus realizava milagres. Smith inclui em sua pesquisa as reivindicações persistentes, embora controversas, feitas pelo Véu de Verônica e pelo Sudário de Turim.

O capítulo de Smith sobre “As festas dos mortos” oferece a ele a oportunidade de passar da construção bastante óbvia do ciclo litúrgico santoral (no qual os mártires ocupam um lugar significativo, embora não exclusivo) para um exame geral detalhado da marcação do tempo por meio de calendários lunares ou solares, e daí para uma apreciação da forma como a Regra de Bento no século VI estrutura os momentos do dia como momentos de oração.

Outra dimensão do martírio é uma vida dedicada à solidão e ao ascetismo, que, desde a época dos monges do deserto no século IV, era considerado uma espécie de “martírio vivo” disponível para aqueles que viviam após a era da perseguição. Em “Os mortos vivos”, Smith examina os rituais e as práticas associadas aos reclusos medievais conhecidos como anacoretas (o mais famoso deles foi Juliana de Norwich). Ele dedica uma atenção especial a uma obra exortatória chamada “Ancrene Wisse”, escrita por um confessor para mulheres solitárias.

O fascínio do autor pelo literário e pelo antiquário fica novamente evidente em “Os milagres dos mortos”. Aqui, não encontramos uma reflexão sóbria sobre a realidade ou não do milagroso, mas sim uma viagem literária organizada pelo fenômeno da peregrinação aos locais dos restos mortais dos mártires em prol da cura (física ou espiritual).

Smith começa pelo conto do Pardoner em “Canterbury Tales”, de Chaucer, segue para Thomas Becket e os milagres associados a ele em Canterbury, depois toma guias literários para peregrinos, como o “Peregrinatio Compostellana” do século XII, então examina rapidamente relatos de milagres nos Evangelhos, a “Cidade de Deus” de Agostinho, a “História Religiosa” de Teodoreto e o “Dialogus Miraculorum” de Cesário de Heisterbach, antes de retornar, finalmente, a Thomas Becket e à coleção de maravilhas a ele associadas.

O próprio capítulo é uma espécie de peregrinação, que, sem revelar o verdadeiro sentido da jornada, oferece muitos e variados prazeres ao longo do caminho.

O contra-ataque protestante

Em “A guerra pelos mortos”, Smith aborda a Reforma e a Contrarreforma, em que o lado protestante rejeitava as relíquias e os milagres associados a eles como superstições romanas, e o lado católico intensificava seu compromisso com a tradição martirológica.

Assim, o católico Filipe Neri recuperou novas relíquias a partir de escavações nas catacumbas, e Cesare Baronio publicou os “Anais Eclesiásticos” em 12 volumes, que celebravam o papel do martírio ao longo da história da Igreja (o já mencionado Antonio Gallonio foi um de seus assistentes).

Muito mais influente foi o contra-ataque protestante, especialmente os “Atos e Monumentos” de John Foxe, de 1563 – popularmente conhecido como “Livro dos Mártires” de Foxe –, que recontava as mortes daqueles que foram mortos como hereges durante o reinado de Maria I (1553-1558).

Como observa Smith, o “Livro dos Mártires” de Foxe – junto com a Bíblia King James e o Livro de Oração Comum – foi extremamente importante para moldar a reforma e, acima de tudo, como estímulo para atitudes negativas em relação aos católicos.

O capítulo final, “As lendas dos mortos”, move-se, de um modo um tanto inquieto, a partir das lendas ligadas à intervenção dos santos durante o tempo das pragas e da Peste Negra ao desenvolvimento da historiografia crítica sobre essas lendas, que, por meio de livros como “The Golden Legend” – o livro mais amplamente divulgado do período medieval –, proliferaram descontroladamente.

Smith traça o desenvolvimento dos bolandistas (em homenagem a Jean Bolland), que procuraram distinguir dentro de todos esses relatos o histórico do fantasioso. O projeto começou no século XVII e continua ainda hoje, com 68 grandes tomos publicados até o momento.

Como minha resenha sugere, há uma quantidade considerável de pura erudição nas circunavegações vagarosas de Smith em torno de seus temas selecionados, e esse livro sem dúvida encantará aqueles que se satisfazem com uma exibição de informações historiográficas misteriosas.

Culto aos mortos?

O estudioso atento do cristianismo, no entanto, pode ter uma série de questões sérias sobre o tratamento de Smith ao martírio. Ele parece juntar uma tese extraordinariamente forte a uma quase completa falta de argumento genuíno.

Em que sentido, por exemplo, ele fornece – como anuncia o subtítulo – uma “breve história do cristianismo”? O descritor “breve” pode ser preciso no sentido de que o tratamento de Smith termina no século XVII. Ele afirma no prefácio, porém, que o cristianismo “ainda permanece” um culto aos mortos, embora não dê nenhuma atenção à contínua tradição do martírio cristão, sobretudo nos séculos XX e XXI. Talvez porque a perseguição contemporânea e o assassinato de fiéis ainda sejam apenas um “evento” e ainda não se tornaram um “gênero”.

Ou talvez o termo “breve” comunique com precisão o caráter muito parcial de seu estudo. O tema do martírio, embora certamente importante, dificilmente capta a totalidade da vida (e morte) cristã ao longo dos tempos. Para dar um exemplo pequeno, mas revelador: o calendário dos santos celebrados na liturgia e nas ladainhas dá aos mártires um lugar especial, mas inclui entre eles todos os confessores, as virgens e santos estranhos e secundários que testemunharam a Deus através dos tempos.

O uso que Smith faz do Novo Testamento em particular é menos do que adequado. Sua aceitação da presunção erudita contemporânea de que o evangelista Lucas “inventou” a imagem da nobre morte de Jesus segundo os modelos greco-romanos não leva em conta os precedentes judaicos de testemunho diante da perseguição que se encontram nos profetas ou no Segundo Livro dos Macabeus.

Mais importante, a linguagem em torno do “testemunho/testemunhar” (martys/martyrein) em Lucas-Atos está amplamente conectada a todas as formas de testemunho, mas é usada apenas uma vez – e de passagem – em conexão com a morte de Estêvão (e não de Jesus), em Atos 22,20).

Em contraste, a mesma linguagem é usada proeminentemente em relação ao próprio testemunho de Jesus na literatura joanina (o Evangelho de João e o livro do Apocalipse) e até mesmo uma vez em Paulo (1Timóteo 6,13). Além disso, há pouca evidência de que o Evangelho de Lucas ou os Atos dos Apóstolos foram muito lidos ou tiveram muita influência antes de Irineu. Nem tudo na história é um tropo literário.

Quanto à conclusão de Candida Moss, mencionada anteriormente, de que o martírio era central para a experiência cristã, por que isso é “repugnante”? Essa palavra sugere que o martírio era algo desagradável, até mesmo repreensível. Smith nunca parece considerar que o martírio poderia ser algo nobre e corajoso, que os antigos fiéis levavam seu compromisso com Cristo tão a sério que ofereciam suas vidas como testemunhas desse compromisso, que, apesar de todas as práticas bizarras associadas a suas relíquias, por exemplo, a devoção às relíquias não era tola em si mesma, mas se baseava na convicção de que, como Smith afirma, “os ossos dos mártires não estavam mortos: os santos ainda estavam presentes em suas relíquias (...) De que outra forma as relíquias poderiam fazer seus milagres se os santos e seu poder concedido divinamente ainda não estivessem lá?”.

Mas as afirmações de Smith não vão longe o suficiente. O erro fundamental desse livro está em chamar o cristianismo – ou, aliás, a veneração dos mártires – de “culto aos mortos”. É tudo menos isso.

Cristo não era cultuado pela sua morte, mas porque foi ressuscitado dos mortos como “Espírito que dá vida” (1Coríntios 15,45). Estêvão foi o mártir protótipo porque, em seu testemunho, viu o Cristo ressuscitado. Os mártires davam a própria vida mortal como testemunhas precisamente da verdade da Ressurreição. A honra prestada aos mártires e as orações dirigidas a eles se baseiam na mesma crença: de que, com todos os outros santos, eles estão vivos na presença de Deus; e que, como membros da Igreja triunfante, possam vir em auxílio dos aflitos entre a Igreja militante.

O cristianismo, de fato, não é um culto aos mortos. É, antes, a celebração da vida de Deus.

Referência

SMITH, Kyle. Cult of the Dead: A Brief History of Christianity. University of California Press.

Leia mais

- “A contribuição espanhola para o estudo da morte de Jesus constitui uma referência mundial”

- A eternidade do Homem na cruz

- O Jesus histórico. Artigo de Roberto Mela

- Nos passos de Jesus, um profeta incômodo. Artigo de Roberto Mela

- Jonas: profecia inacabada. Artigo de Roberto Mela

- ‘Redescobrir Jesus de Nazaré: o que a pesquisa sobre o Jesus histórico esqueceu’, segundo James Dunn

- "Reativar" o Jesus histórico

- O Padre Aleksandr Mien, o profeta do Jesus histórico

- A busca pelo Jesus histórico continua

- O Jesus "histórico" e as verdades da Igreja

- Olhar judaico sobre Jesus, o judeu

- Jesus não foi morto pelos judeus

- Um sonho chamado Talmud

- Talmud, a revelação permanente. Artigo de Elena Löwenthal

- O túmulo vazio significa que Jesus é mais forte do que a morte. Entrevista especial com Ferdinando Sudati