Brasil de Fato embarcou em fiscalização com moradores de comunidades e registrou modos de vida ameaçados pela devastação.

A reportagem é de Murilo Pajolla, publicada por Brasil de Fato, 17-09-2021. A edição é de Rodrigo Chagas.

Há poucos registros históricos sobre o povo indígena Anicoré, que viveu no sul do Amazonas até pelo menos o final do século 19, antes de desaparecer vítima da colonização. Seu nome, porém, continua vivo no rio Manicoré, que deságua na margem direita do rio Madeira, entre as capitais Manaus e Porto Velho (RO).

A partir de 1860, a região recebeu migrantes nordestinos estimulados a trabalharem na coleta do látex, símbolo da revolução industrial extraído do coração da Amazônia. Transformada em pneus de automóveis nos países industrializados, a borracha enriqueceu cidades como Manaus e Belém, mas deixou um rastro de pobreza nos rincões da floresta.

Desbancado pela borracha asiática, mais produtiva e barata, o “boom” dos seringais da Amazônia passou, mas os migrantes ficaram. Às margens do Manicoré, tornaram-se ribeirinhos totalmente adaptados à vida na mata, em meio à fartura de peixes, carne de caça, castanha-do-Brasil e açaí.

Açaí, castanha-do-Brasil, peixes e agricultura: bacia do rio Manicoré proporciona fartura a 15 comunidades (Foto: Renata Padovan | Brasil de Fato)

“Nasci e me criei aqui. Eu me sinto honrado de viver na floresta, tirando o peixinho da água e comendo na hora. A caça que a gente come... Meus filhos moram em Porto Velho e querem que eu vá morar para lá. Mas eu não me acostumo.”

Assim se apresenta o agricultor Dionísio Pinto, 68 anos, morador do Barro Alto, uma das 15 comunidades banhadas pelo rio Manicoré. Com a saúde fragilizada pela covid-19 e por um infarto recente, ele vem diminuindo o ritmo de trabalho na coleta de castanha, atividade que desempenhou por toda a vida.

“Foi meu avô que descobriu o castanhal. Ele passou para o meu pai, que não aguentou mais trabalhar e passou para mim. E eu estou trabalhando até agora. De três em três meses eu venho aqui para tirar castanha”, conta o ribeirinho.

Do sítio de Dionísio, o produto é vendido na cidade de Manicoré, de 57 mil habitantes, localizada no encontro dos rios Manicoré e Madeira. De lá, chega a consumidores de todo o Brasil e do exterior. “A castanha é boa, qualidade garantida”, orgulha-se.

Mas a calmaria ficou para trás. Nos últimos 15 anos, a convivência harmoniosa entre humanos e natureza tem sido colocada à prova pelo chamado arco do desmatamento, região onde a fronteira agrícola avança sobre a floresta.

Os moradores passaram a conviver com a grilagem, a extração ilegal de madeira e a caça e pesca predatórias.

“O peixe diminuiu bastante. Eu via surubim nesse rio encostado um do lado do outro. Hoje, no olho, eu passo e não vejo mais. E pirarucu também quase não se vê mais boiando. Com esse monte de gente caçando, como é que vai aumentar [a quantidade de peixes]?”, preocupa-se.

Mais novo que Dionísio, Vanderlei da Costa Vieira, 37 anos, já viveu tempo suficiente para presenciar a degradação ambiental na região. Nascido e criado no Manicoré, ele é dono da embarcação que faz o transporte entre a cidade e as comunidades, ajudando a escoar a produção.

“Para ter economia de verdade tem que ter alimentação. O que acontece se não tiver comida todos os dias? Um frango está custando R$ 30, e um salário para uma família não dá nada. O dinheiro vira só um pouquinho de comida, só salsicha e o frango”, afirma, discordando que a caça desenfreada traria benefícios econômicos aos moradores.

Um alvos preferidos dos caçadores é a paca, uma espécie de roedor que se alimenta de frutas, folhas e raízes e pode pesar entre 6 e 12 quilos. A carne, de sabor intenso e baixo teor de gordura, é um dos pilares da alimentação das comunidades ribeirinhas.

“Uma paca normalmente produz um filho por ano. Em cinco anos, ela vai produzir cinco filhotes. E se matar ela para vender? Vamos dizer 100 pacas. Então é 100 filhotes a menos. E aí a alimentação vai caindo”, calcula Vanderlei com naturalidade, enquanto dirige a embarcação rio acima.

O barco conduzido por Vanderlei transporta cerca de 20 pessoas. São lideranças comunitárias do Manicoré que deixaram suas casas para embarcar em uma expedição com o objetivo principal de verificar e documentar relatos de desmatamento ilegal.

Descrentes na atuação dos órgãos federais de fiscalização, o grupo vem se mobilizando há mais de 15 anos. Para eles, a extinção das comunidades não é mais uma especulação catastrófica.

“Se continuar desse jeito, vai acabar tudo. A gente vai trabalhar para passar fome. Se não tiver o charque, o feijão, vamos ficar muitos dias sem comer. Não ficamos porque a gente vai na beira do rio pegar os peixes. Mas até os peixes já está difícil de pegar”, resume Dionísio, o veterano da expedição.

Enquanto a embarcação se distancia da cidade de Manicoré, a expectativa dos ribeirinhos vai se transformando, aos poucos, em ansiedade. A responsabilidade recai principalmente sobre duas mulheres: Maria Cleia Delgado Campina, 52 anos, e Marilurdes Cunha da Silva, 50.

Expedição contou com apoio do ICMBio e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

As agricultoras formam a diretoria da Central de Associações Agroextrativistas do Rio Manicoré (Caarim). A organização encabeça a mobilização pela criação de uma Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) estadual na bacia do rio, cuja maior parte não tem destinação prevista em lei, ou seja, não conta com a presença do Estado.

"Essa é uma categoria de unidade de conservação que protege as comunidades da interferência externa de criminosos ambientais e ao mesmo tempo permite à população manter o manejo tradicional dos recursos naturais", explica Jolemia Chagas, filha de ribeirinhos do Manicoré, pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e articuladora da Rede Transdisciplinar da Amazônia (Reta).

O Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) contabiliza 39 reservas sustentáveis em todos os biomas brasileiros, exceto pelo Pampa e pelo Pantanal. Já o número total de unidades de conservação, dividas em 11 categorias, chega a 2500.

“A luta começou em 2006 pela criação da reserva. Pelo fato de que há muita invasão na parte das cachoeiras. Demarcação [clandestina] de terras, plaqueaemento, muita caça ilegal, muita pesca predatória. Tem pesca nas cachoeiras, onde os peixes se alojam para procriar”, denuncia Marilurdes.

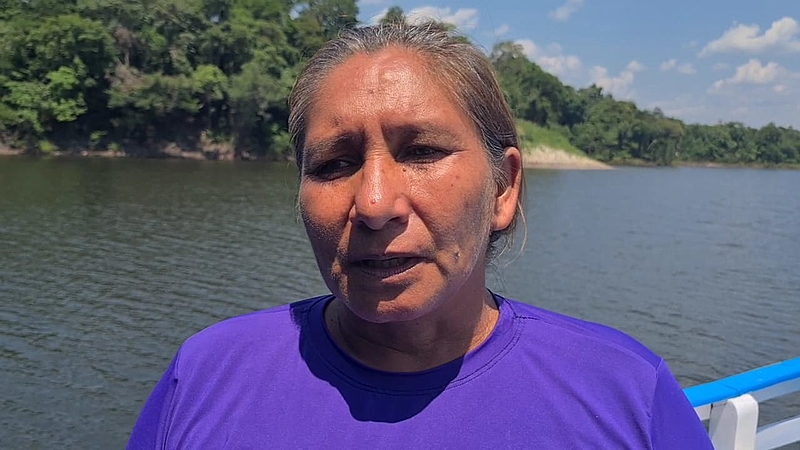

Marilurdes é uma das lideranças ameaçadas por lutar para manter a floresta em pé (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

“O rio está secando mais a cada ano. Se não tiver um controle, o Manicoré vai realmente secar. O povo tem essa lembrança da fartura anterior, e hoje estamos vivendo essa escassez”, relata a liderança.

Do outro lado, invasores pressionam a população. Marilurdes e Maria Cleia colecionam ameaças desde que assumiram a frente da mobilização coletiva pela criação da reserva. O medo existe, mas a religiosidade ajuda a superá-lo. Dentro do barco, a oração coletiva conduzida por Maria Cleia pede proteção divina contra os jagunços de fazendeiros.

“Eu Te agradeço pela minha família, pela luta que o Senhor tem nos dado. A partir de hoje eu serei mais que vencedor na Tua presença e na presença dos nossos inimigos, aqueles que maquinam o mau contra minha vida. Que Senhor venha nos guardar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo... Amém”.

Durante o período seco, o baixo nível do Manicoré expõe praias de areia branca e fina. O contraste com as águas escuras, ricas em matéria orgânica, compõe uma paisagem aparentemente intocada pelo homem, em uma das regiões mais ambientalmente preservadas da Amazônia.

Mas a impressão é subitamente interrompida, ainda no começo da viagem de fiscalização, pelo aparecimento da primeira grande clareira na mata. Na beira do rio, a área derrubada por madeireiros serve como porta de entrada na floresta.

A reportagem do Brasil de Fato acompanhou os ribeirinhos para conhecer os pontos de extração e desembarque da madeira. A partir dali, são abertas estradas que se estendem por quilômetros mata adentro, de onde mais árvores são extraídas.

As lideranças explicam que a madeira é cortada em toras e carregada em balsas até o rio Madeira. De lá, partem para serralherias na cidade de Manicoré e em Rondônia, onde se transformam em móveis ou painéis utilizados na construção civil. Entre as espécies nativas mais visadas estão o angelim, o ipê e o cedro, que variam de 8 a 30 metros de altura.

Madeira é carregada em balsas e escoada até serralherias em centros urbanos (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

O cenário indica que a derrubada não é recente. Não há sinal da presença da escavadeira que provavelmente foi utilizada para fazer a derrubada. No solo arenoso, sementes de árvores caídas mostram que a floresta já começou o processo de autorregeneração.

As denúncias de pontos de retirada ilegal de madeira já haviam chegado aos líderes das comunidades. Segundo eles, a extração ilegal de madeira ocorre a partir de um esquema que frauda autorizações dos órgãos ambientais para fazer a derrubada, aproveitando a falta de fiscalização nos territórios onde as licenças são concedidas.

Quem deseja explorar madeira de forma legal precisa submeter um plano de manejo a órgãos ambientais estadual e federal, demonstrando que a atividade não vai produzir impactos socioambientais irreversíveis.

“A gente sabe que essas madeiras na verdade são clandestinas. Pelo que se sabe, eles conseguem plano de manejo de uma área e retiram madeira de outras áreas que não estão dentro de nenhum plano. E depois justificam que essas madeiras retiradas são desse plano de manejo existente”, denuncia Roberval Neves, 51 anos, agricultor e ex-vereador de Manicoré que acompanhou a expedição para verificar o estrago de perto.

De acordo com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), 90% dos planos de manejo licenciados estão localizados no sul do Amazonas, região onde está situado o município de Manicoré.

Em 2009, o governo do Amazonas recebeu formalmente o pedido de criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Manicoré. Desde então, começaram os trâmites necessários para a sua criação.

“A partir do momento que foi pedida uma unidade de conservação, paralisou-se qualquer titularidade, qualquer pedido de criação de plano de manejo. Mas na prática a gente detectou várias clareiras, estradas feitas dentro da mata e portos de desembarque de madeira”, relata o ex-vereador.

A retirada de madeira ocorre em áreas habitadas por moradores da comunidade, que loteiam os territórios para fazer dinheiro às custas do equilíbrio ambiental da região. Cada balsa de madeira extraída clandestinamente pode render R$ 6 mil.

Porto de desembarque de madeira às margens do rio (Foto: Renata Padovan | Brasil de Fato)

Para as mulheres à frente da associação que representa os ribeirinhos, a constatação do avanço do desmatamento significa a urgência da criação de uma unidade de conservação.

“A minha visão como moradora é de que só a reserva pode conter esse povo que vem do sul do Amazonas, ou que às vezes nem são amazonenses, mas vem lá de Porto Alegre, de Mato Grosso”, constata Maria Cleia.

“Cada árvore que é derrubada é uma vida que é tirada. É uma casa que é derrubada, seja a casa dos animais silvestres, dos pássaros”, completa Marilurdes.

O avanço da degradação às margens do Manicoré tem servido para consolidar o consenso entre os ribeirinhos em torno da criação da reserva. Mas nem sempre foi assim.

Quando a proposta surgiu, encabeçada pela associação dos moradores, a população foi alvo de uma campanha de desinformação. Para os setores ligados ao agronegócio, a transformação da região em área protegida dificultaria a prática de crimes ambientais.

Aliados ao interesse de grileiros e fazendeiros, políticos locais buscaram convencer os ribeirinhos de que a criação da reserva significaria o fim das tradicionais atividades agroextrativistas que geram renda para as comunidades e garantem a integridade da floresta.

Toras deixada por madeireiros à beira do rio (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

“Tinha gente que dizia: ‘você não vai poder trabalhar’. Então a gente ficava em dúvida sobre o que era verdade, se podia ou não podia produzir”, lembra Vanderlei, piloto da embarcação.

“Aí depois eu fui ver que, na aldeia dos índios, eles plantam o tanto de banana que eles querem na mata virgem. E eu transporto, levo de frete no barco para eles”, prossegue o agricultor, referindo-se à Terra Indígena Rio Manicoré, onde vive o povo Mura.

“Então eu pensei que em uma reserva sustentável a gente pode sim trabalhar. Mas tem que respeitar as regras também, né?”, conclui.

Dionísio, produtor de castanhas e morador da comunidade Barro Alto, também foi vítima das “fake news”.

“O pessoal me falava que não ia dar certo, que nós não íamos poder tirar nada, não ia poder tirar castanha, não ia poder tirar uma árvore de dentro do terreno. Aí eu fui contra a reserva. Aí depois fui me informando e hoje eu já entendo o que é uma reserva”, reconhece o idoso.

Com os planos de manejo confeccionados pelas associações de moradores, a unidade de conservação garantiria a manutenção das condições de vida da população tradicional. Mas não só isso: poderia viabilizar a ampliação de serviços de saúde, educação e planos de geração de renda em parceria com entes públicos e privados.

Com 48 mil quilômetros quadrados, o município de Manicoré tem uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. Ao norte, é delimitado pela BR-319, que liga Manaus à Porto Velho e ao restante do país. Na parte sul, é cortado pela BR-230, a rodovia Transamazônica.

O acesso fácil pelas duas extremidades é um convite para madeireiros e pecuaristas de Rondônia, do centro-oeste e do sul do Brasil. Com eles, chega também o chamado “arco do desmatamento”, que avança a partir do sul do Amazonas à procura de terras desprotegidas.

Manicoré viu o desmatamento saltar 141% em julho deste ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A área desmatada saltou de 11 para 26,7 quilômetros quadrados, segundo monitoramento mensal publicado pelo Observatório da BR-319.

A pressão vem, principalmente, do distrito manicoreense de Santo Antônio do Matupi, à beira do quilômetro 180 da Transamazônica e distante 100 quilômetros da área urbana de Manicoré. Criado em 1995 como assentamento do Incra, o povoamento viveu uma explosão populacional em função da extração ilegal de madeira.

A devastação desenfreada chamou a atenção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que chegou a fechar madeireiras ilegais. O número de empreendimentos caiu, mas a atividade foi migrando, com o passar dos anos, para a pecuária.

“Percebemos que havia a necessidade da criação de uma reserva porque o desmatamento nas áreas do Matupi é muito forte. E tem uma ligação por terra que já está descendo até a cidade. Enquanto o povo do rio Manicoré tira duas árvores, eles tiram milhares. Matupi é a preocupação que pode destruir a nossa floresta”, afirma Maria Cleia, representante das 15 comunidades.

Dionísio, um dos anciãos do Manicoré, relata ter sofrido assédio dos grileiros. Quando estava em Porto Velho fazendo um tratamento de saúde, o telefone tocou. Do outro lado da linha, um homem se identificou como “Nei” e ofereceu dinheiro por parte do seu terreno, que tem 56 quilômetros quadrados.

A cifra milionária não convenceu o idoso. “Eles fizeram uma proposta que, dentro de cinco anos, dava R$ 1,5 milhão. Mas eu disse que o terreno não ia ficar para mim e que eu só podia vender depois que conversasse com os herdeiros. Não assinei nada”, conta.

O negociante insistiu e afirmou que o terreno, preservado pela família de Dionísio há quatro gerações, já estava registrado em nome de terceiros.

“Aí ele me falou que tem três títulos já tirados na área. Eu perguntei de quem os esses títulos, e ele disse que não sabia. Mas ele me falou que um deles passava bem rente à minha casa", relata.

A falta de recursos financeiros e de conhecimento sobre os procedimentos de regularização fundiária fazem com que ribeirinhos como Dionísio fiquem suscetíveis a especuladores de terras.

“Eu já estive lá em Manaus [para tentar regularizar as terras]. Nós deixamos duas áreas já preparadas para tirar o título definitivo. Mas esse cara chegou, foi lá por trás e disse que o meu documento era mais novo do que o dele.

“Gente pobre não tem condições de chegar lá, preparar todos os documentos”, lamenta o aposentado.

Família de Dionísio Pinto produz castanha no Manicoré há quatro gerações (Foto: Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

"Eu tenho medo de perder as terras. Porque durante tantos anos nós preservamos. A gente não vendia madeira, só a castanha. E agora vem o cara, que não é nem daqui, para ficar com as terras da gente? Se tiver a reserva, nem eu nem eles vão tirar madeira”, pondera Dionísio.

A embarcação com as lideranças deixa para trás o trecho onde foram abertas as clareiras. Ao amanhecer, os ribeirinhos seguem para o destino final: a queda d’água batizada de Cachoeira do Inferno. O nome é uma referência aos desafios encarados no percurso. Até lá, são cerca de 350 sinuosos quilômetros pelo rio Manicoré.

“A ideia é constatarmos as notícias que nós temos de que há uma invasão grande, demarcação ilegal de terras e desmatamento. As notícias são de moradores que utilizam a região para extrair castanha, óleo de copaíba e outros produtos naturais”, explica o ex-vereador Roberval.

A Cachoeira do Inferno é a última das quedas d’água que integram a Reserva Biológica do Manicoré, criada em maio de 2016, no apagar das luzes do governo Dilma Rousseff (PT). Esse tipo de unidade de conservação é uma das mais restritivas à ação humana, permitindo apenas a visitação para fins educativos e de pesquisa.

Em 2020, moradores flagraram balsa transportando madeira ilegal pelo rio que banha a região (Foto: Jolemia Chagas | Brasil de Fato)

Mesmo assim, ribeirinhos que se deslocam com frequência a essa região vem relatando derrubada de árvores, além da abertura de uma estrada até as margens da BR-230. Segundo as denúncias, a rota estaria sendo usada para extração e transporte de madeira derrubada ilegalmente.

“Quando fizemos a primeira expedição às cachoeiras, em 2006, detectamos invasões de terra vindas de Santo Antônio do Matupi. Havia demarcações feitas pelos próprios grileiros. Encontramos um senhor que fazia as demarcações para eles, ele era pago para isso”, lembra Roberval.

Conforme nos afastamos das comunidades e deixamos a região mais habitada do Manicoré, o rio se torna cada vez mais estreito e seco. O piloto Vanderlei estaciona a embarcação maior na margem do rio. De lá, a expedição segue em duas voadeiras, embarcações menores compostas por uma casca de metal e motor de popa.

O novo meio de transporte, menor, mais leve e manobrável, é a forma mais segura de navegar pelos caminhos estreitos entre as pedras, que emergem perigosamente na superfície do rio durante a estação seca. Para um olho treinado, é possível antecipar a presença das formações rochosas interpretando o movimento das águas no leito do rio.

Embarcação teve que ser puxada por trechos de terra para contornar cachoeiras (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

Na Cachoeira do Triunfo, o primeiro teste à disposição dos ribeirinhos. As pedras impressionam pelo visual, mas impedem que o barco suba o rio. A solução é arrastar as embarcações por cerca de 100 metros em terra firme. Os cascos dos barcos vão sendo movidos, a custo de muito força física, sobre trilhos improvisados feitos de troncos encontrados na mata.

Esse procedimento ainda teria que ser feito em outras duas cachoeiras. Exausta, a equipe começa a perceber que o trajeto de ida duraria pelo menos o dobro das seis horas previstas. Entre as paradas para arrastar as voadeiras, os viajantes decidem se abrigar embaixo de uma árvore para almoçar.

Feita por uma equipe de mulheres na cozinha do barco, a comida é quase toda consumida durante a primeira parada por volta do meio-dia. No cardápio, os temperos e o preparo típico da culinária cabocla da Amazônia: frango cozido, arroz e farinha produzida pelas próprias comunidades.

Rumo à Cachoeira do Inferno, equipes param para almoçar à beiro do rio (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fat)

A nuvem de piuns - chamados de borrachudos na região sul do Brasil - castiga o grupo com picadas que produzem irritação e coceira. Aliadas ao calor equatorial e ao desgaste físico que se acumula a cada hora, os insetos vão irritando até os “mateiros” mais experientes.

A refeição recebe elogios da equipe. Com a fome saciada, a viagem pode prosseguir.

Longe das comunidades, os únicos sinais de ação humana são os vestígios deixados pelos pescadores. No leito do rio, garrafas pet boiando marcam os pontos mais propícios para a pesca.

Depois do almoço, encontramos um panero, cesto feito de cipó que vai preso às costas. “A gente leva nas viagens para carregar malhadeira [rede de pesca], peixe, mandioca, tudo o que a gente precisa”, conta o integrante mais jovem da expedição rumo à Cachoeira do Inferno, Êxodo Cruz de Lima, 21 anos.

O ribeirinho mostra ainda outro artigo obrigatório: o caniço, uma vara de pesca artesanal feita com bambu e linha. O objeto estava no chão, ao lado de uma fogueira apagada. “Isso é de algum pescador que subiu o rio para pegar peixe", esclarece o ribeirinho, que viaja pela primeira vez à Cachoeira do Inferno.

Ribeirinho mostra o panero, cesto feito de matéria prima local utilizado amplamente pela população (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

Distante das comunidades, as quedas d’água são pouco íngremes, mas funcionam como uma barreira natural à exploração humana do alto rio Manicoré. O leito não é de todo seguro para navegar. Além de saber desviar das pedras, é preciso conhecer os caminhos por varadouros dentro da mata, que economizam tempo.

Por isso, a Cachoeira do Inferno recebe poucas visitas dos moradores. Sobre ela, paira uma aura de curiosidade e mistério. Com quase 70 anos, Dionísio foi até lá por três vezes, sempre na embarcação a remo. O trajeto durou 15 dias, e a última visita foi há quase 20 anos.

“No caminho fomos caçar, pescar, comer e se divertir, né? Matamos mutum [ave que serve de alimento à população] de almoço e janta. Tenho memória perfeita de como é lá. Eu estou aqui e parece que estou vendo tudinho”, conta o idoso, que não pôde ir até a região das cachoeiras por conta dos problemas de saúde.

Ao longo do dia, confirmou-se a impressão de que a equipe não completaria o trajeto de volta até o fim do dia, conforme estava previsto. Ao anoitecer, as duas voadeiras já estavam há cerca de 30 minutos da Cachoeira do Inferno, mas a escuridão impedia que os pilotos navegassem de modo seguro.

Cachoeira da Bela Vista é uma das barreiras naturais à exploração do rio (Foto: Renata Padovan | Brasil de Fato)

A decisão consensual foi passar a noite em uma duna às margens do Manicoré. Despreparados para uma viagem tão extensa, as equipes já não tinham mais comida ou água. Para se hidratar, a solução foi beber a água escura do rio, não recomendada para consumo.

Os ribeirinhos se dividem para pescar e rapidamente voltam com tucunarés e piranhas frescos.

Na fogueira, o jantar improvisado se transforma em um verdadeiro banquete, acompanhado da indispensável farinha. Uma paca recém-abatida é colocada em uma das voadeiras e vai servir de alimento para o restante dos moradores que aguardam na embarcação maior.

“Eu aprendi a me virar na mata com o meu avô, ele que me ensinou tudo isso. A gente tem que aprender a caçar, pescar, a andar na mata. Enfim, se virar”, diz o jovem Êxodo.

Depois da refeição, todos procuram na areia o canto mais confortável - ou o menos desconfortável - para dormir. Durante a madrugada, o calor que arrancou o suor dos ribeirinhos é substituído pelo frio intenso. Sem cobertores, alguns enterram os pés na areia, buscando manter o corpo quente até o amanhecer.

Ao longo da viagem, os moradores aproveitaram a companhia uns dos outros para trocar informações e opiniões sobre problemas das comunidades. Mesmo nos momentos de desgaste físico e psicológico, o bom humor predominou, com abundância de “causos” engraçados sobre a vida na floresta que ajudaram a distrair a cabeça no longo percurso.

Mas o silêncio impera enquanto os ribeirinhos admiram - a maioria pela primeira vez - a Cachoeira do Inferno, da qual tanto ouviram falar. O rio se divide entre o terreno pedregoso, e surge uma enseada, cercada por areia e vegetação. O grupo absorve a paisagem, enquanto procura indícios das invasões relatadas por moradores.

A Cachoeira do Inferno, destino final da expedição (Foto: Renata Padovan | Brasil de Fato)

“A beleza natural é o que nos consola. Porque a questão do cansaço é fatigante, está pesando mesmo em cima da gente”, desabafa o ex-vereador Roberval, que pilotou uma das voadeiras e ajudou a carregá-las pelos trechos de terra durante a expedição. “Pelo menos a gente está aqui, está constatando se há invasão ou não”.

“Aqui na região das cachoeiras não deu para visualizar queimadas ou desmatamento. Mas nós temos relatos sólidos que confirmam a derrubada e também imagens de satélite. Ao longo de toda a extensão do rio, desde as cachoeiras, vimos muita fumaça. Mas do rio não dá para perceber se atrás da mata tem queimada ou não tem”, avalia Roberval.

Ribeirinhos exploram Cachoeira do Inferno em busca de sinais de invasões (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

Com 12 horas de viagem pela frente, as duas voadeiras começam a fazer o trajeto de volta. Pela previsão inicial, o retorno estava marcado para a noite do dia anterior. Sem comunicação, o atraso angustiava os ribeirinhos que aguardavam na embarcação maior. O respiro aliviado veio só após a chegada das equipes.

“A gente vem ouvindo que lá nas cachoeiras é cheio de jagunço, de invasores, e começamos a pensar besteira. Jagunço é uma classe de gente que não tem pena de ninguém, ele faz o que o patrão manda. Mas graças a Deus quando a gente ouviu o retorno deles foi muito bom”, desabafou Sebastião Lagos Vaz, morador da comunidade Bonfim.

As informações colhidas ao longo da expedição serão incluídas em um relatório a ser apresentado ao Ministério Público Federal (MPF) e à Secretaria estadual de Meio Ambiente do Amazonas, como parte dos trâmites para a criação da RDS.

“Falta fazer reuniões para discutir a unidade de conservação com os moradores em três comunidades. A partir disso pretendemos que elas se mobilizem pedindo novamente a criação da unidade. Porque o processo já vai ter cumprido todas as etapas. Só falta mesmo decretar a criação da reserva”, explica Jolemia, articuladora das comunidades.

"Temos medo de gente levar, destruir essa natureza", diz Êxodo, jovem morador da comunidade de Bonfim (Foto: Murilo Pajolla | Brasil de Fato)

Para quem está começando a vida, como Êxodo, a unidade de conservação é a esperança de um futuro tranquilo e seguro. “Eu tenho a minha filha, a Ágata Sofia, de um ano. Quero dar uma boa criação para ela. As pessoas precisam olhar para a Amazônia, que está sendo destruída por esses fazendeiros”, pontua.

Para os mais velhos, manter a floresta em pé significa preservar os laços humanos que fundamentaram uma vida verdadeiramente comunitária. Aos 61 anos, Jorge Castro, outro veterano do Manicoré, diz: “Eu nasci na riqueza. Nós batalhamos muito dentro do rio, mas nunca invadimos. Criamos nossos filhos todos. Se eu fosse governador, batia logo o martelo: está fechado o rio Manicoré”.