10 Mai 2017

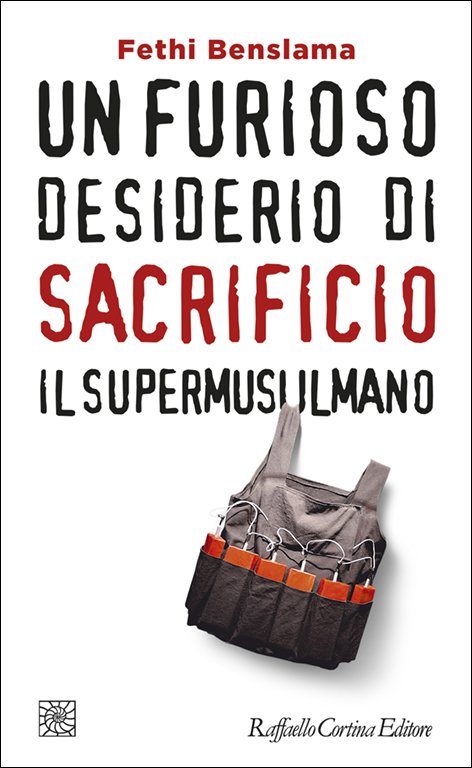

Assim diz Dunia sobre o marido jihadista, Ahmed: “Ele não tem medo da morte nem de ir para a prisão. Ele se sente um super-homem”. É o chamado “supermuçulmano”, o protagonista da violência islamista, um indivíduo que experimentou o fracasso, arrependeu-se do próprio passado e já se dedica à purificação, obcecado com a obrigação de ser cada vez mais muçulmano. Essa é a tese de Fethi Benslama em seu livro Un furioso desiderio di sacrificio. Il supermusulmano [Um furioso desejo de sacrifício. O supermuçulmano] (Raffaello Cortina Editore).

A reportagem é de Marco Ventura, publicada no caderno La Lettura, do jornal Corriere della Sera, 07-05-2017. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

O psicólogo clínico da Tunísia, professor na Universidade Paris-Diderot, amadureceu a sua tese em anos de prática clínica na periferia parisiense, em contato com jovens que confessavam o sentimento de “ser um descarte”, de ter um “defeito de fabricação”, e o desembarque no ódio. Como um deles disse: “Eu amo odiar. Me dá muita força”.

Benslama não absolutiza o fator psicológico, afasta-se daqueles que consideram como patológica a fé religiosa como tal e adverte contra o risco de que a revelação dos processos psíquicos do terrorista leve à “complacência” em relação às suas ações.

O estudioso pretende explicar e não justificar a violência e considera que a “configuração psíquica” do jihadista deve ser entrelaçada com os outros dois fatores decisivos, o “contexto geopolítico” e o “ambiente social”. No entanto, ele condena o “negacionismo da vida psíquica” no estudo da radicalização. O autor se coloca, assim, “na intersecção entre clínica e política” e adota um paradigma “psicopolítico”.

Se dois terços dos radicalizados têm entre 15 e 25 anos, o supermuçulmano nasce da crise de identidade de uma adolescência prolongada: justamente ali, escreve Benslama, a oferta jihadista opera como “um caçador que estende as suas armadilhas conhecendo o caminho da presa”. Às vezes, o candidato já encontrou a delinquência e a toxicodependência. Às vezes, a passagem para o ato violento revela tormentos interiores ou dissimulados: “Ele era um rapaz muito gentil, sem problemas, disponível, carregava as compras da velhinha do quinto andar”.

É decisiva para o autor a capacidade do jihadismo de lançar raízes. Os pacientes convertidos ao islamismo, testemunha Benslama, “eram movidos pelo desejo, às vezes pela urgência, de se enraizarem ou se re-enraizarem no céu, não podendo fazê-lo na terra”. O indivíduo, escreve o autor, “ganha com isso uma sedação da angústia, um sentimento de libertação, dos impulsos de onipotência”. Adota um novo nome, dissolve-se em um grupo, adere à fé global do ideal jihadista, uma mistura de poderes reais e imaginários, de guerra e heroísmo, de vantagens materiais e sexuais, de mito e realidade histórica, “mais nocivo do que o delírio”.

Com a sua sedução narcisista, a justiça identitária jihadista responde às fraturas da identidade dos jovens e solda as partes do ego ameaçado no pertencimento a uma comunidade na qual “juntos se possa gozar como um só corpo”.

A justiça responde ao ideal rompido em 1924, quando, no fim do califado, seguiu-se o desmembramento colonial, e aos erros recentes sofridos pelos muçulmanos no Oriente Médio e em outros lugares.

A oferta jihadista sobrepõe “o erro cometido à comunidade muçulmana à vivência de um dano individual na existência do sujeito”: no ataque ao Charlie Hebdo, os irmãos Kouachi agem como vingadores do ideal coletivo, isto é, como vingadores da divindade ultrajada. Como eles, assim como muitos outros, o jovem jihadista se arrepende da vida precedente, própria e de seus pais, e acessa a onipotência; em nome da superior lei divina, ele é autorizado a não respeitar a lei. Um pai desabafa com Benslama: “O meu filho se tornou meu pai. Ele me dita a moral do Islã... Ainda mais, acredita ser o pai de Deus”.

Embora, na realidade, o adolescente jihadista ainda não teve filhos, ele recebe um nome que começa com Abu, ou seja, “pai de”. Assim, comenta o psicólogo, ele “torna-se a sua própria origem” e coloca-se ao abrigo de uma comunidade autoritária e coercitiva que o subtrai da confusão da sua liberdade e de uma responsabilidade pessoal que ele é incapaz de gerir.

A comunidade doutrina, acima de tudo, sobre a morte iminente, ou já presente, pela qual o mártir deve morrer para sobreviver na imortalidade. “A morte imaginária é tão invasiva – escreve Fethi Benslama – que a morte real se torna insignificante”. Os jovens recrutas se convencem disso: “A morte não é nada, é como um beliscão”.

O apagamento da fronteira entre a vida e a morte é necessária para que o jihadista persiga o seu fim de purificação e o gozo respectivo. Como o corpo é sede do mal, a destruição sacrificial do corpo próprio e alheio realiza uma pureza ideal e oferece – explica o autor – “um gozo paradisíaco absoluto, ou seja, livre de toda proibição”. O cumprimento de sentido, assim, está na expectativa de um juízo final iminente, em um horizonte apocalíptico em que o jovem soldado de Alá não quer mudar o mundo, mas sair dele.

Através desse itinerário, no intervalo breve ou longo que separa a conversão do martírio, o novo verdadeiro muçulmano faz as contas com um projeto jihadista segundo o qual a soberania pertence a Deus, e a única política possível é a religião muçulmana. Esse projeto está destinado a fracassar na realidade: de acordo com a imagem usada pelo psicólogo parisiense, ele é como um sistema autoimune que destrói aquilo que quer salvar. O mesmo sistema impõe a quem nele se identifica “a obrigação sagrada de ser cada vez mais muçulmano”. Consiste nisso, de fato, “a invenção psicológica do supermuçulmano”.

Se o seu “paradigma psicopolítico” desenha o cenário sombrio do desespero islâmico, o autor vê na Tunísia o exemplo de uma sociedade que se rebelou contra o ideal opressivo da comunidade orgânica da umma muçulmana. No entanto, ele está consciente de que, quanto mais se abrirem espaços inéditos de liberdade nas sociedades islâmicas, mais fortes serão as forças regressivas. Militam nesse sentido o “pânico pulsional” provocado no supermuçulmano pelo aumento de visibilidade do corpo feminino e pelo espaço social ocupado pelas mulheres e a sensação de ser “arrastado para o exílio ocidental”, para a abominável sociedade secularizada da qual se consomem os produtos.

Na ânsia de ser cada vez mais muçulmano, o supermuçulmano pode correr apenas para a saída do mundo. É precisamente esse destino, de acordo com o autor, que fascina os recrutas do jihadismo. Os únicos modelos exemplares para o supermuçulmano são o Profeta ou os avós devotos, os antepassados, salaf em árabe, de onde vem a palavra salafismo.

Escreve Benslama: “O imperativo do supermuçulmano não é ‘Torne-se!’, mas sim ‘Volte a ser!’, porque, para ele, o Bem já ocorreu e a promessa foi realizada. Só resta reencontrá-los no passado, esperando o fim do mundo ou, melhor, acelerando-o”.

Muitos muçulmanos se recusam a ir por esse caminho. Alguns, ao contrário, sacrificam tudo por ele. Como fez aquele convertido que, por Alá, jogou fora todos os “fetiches” amados anteriormente. Inclusive um peixinho vermelho e uma tartaruga.

Leia mais

- O supermuçulmano mata por narcisismo, não por fé

- O pacto com o Islã que ajuda a unidade entre os cristãos. Artigo de Andrea Riccardi

- Al-Azhar, laicidade e o retorno ao primeiro Estado islâmico, o de Medina

- Como responder ao desafio do Islã no Egito. Entrevista com o jesuíta Henri Boulad

- O Islã era uma heresia cristã, segundo historiador italiano

- O Islã político fracassou no Egito, afirma o Patriarca Sidrak

- A violência islâmica e a guerra de idéias

- Religião e Terror

- É o fim do cristianismo no Oriente Médio?

- Oriente Médio: quem instrumentaliza as religiões. Entrevista com Georges Corm

- "Finalmente chegou o 'não' dos muçulmanos." Entrevista com Vincent Geisser

- Qual é a responsabilidade do Islã na radicalização?

- O duplo desafio do intelectual muçulmano