06 Agosto 2025

"Pensamentos para aqueles que existiram e não existem mais. Pensamentos para que não tentemos nos autodestruir, mesmo sendo capazes disso. Escolher não fazer quando cada vez mais a existência é fazer, mostrar. O último problema da destruição. Sua representação ao vivo. Em prol dos likes. É isso, em Hiroshima se aprende o silêncio".

O artigo é de Chiara Valerio, jornalista, publicado por la Repubblica, 05-08-2025. A tradução é de Luisa Rabolini.

Eis o artigo.

Quaisquer que fossem os motivos iniciais, ou a ocasião, ao chegar ao Japão, percebi que tinha ido para ver Hiroshima. Os motivos eram variados e talvez geracionais. De fato, ao me aproximar de Hiroshima — sentada no vagão 11 de um Shinkansen vindo de Kyoto —, pensava em Kenshiro e Günther Anders. Nascidos no final da década de 1970, acostumados a desenhos animados japoneses e alunos de escolas públicas lotados de professores que não se deixavam intimidar por textos difíceis (e às vezes incompreensíveis), criados em províncias onde a banca de jornal representava a principal fonte de cultura, somos treinados para conectar um anime anos 1980 ambientado na década de 1990, em um mundo destruído por explosões atômicas, com os ensaios e a correspondência de um filósofo que havia intuído que a bomba atômica não havia marcado o fim da guerra, mas a deslocado para outro plano. Assim, quando o trem para na estação de Hiroshima, estou mergulhada na na diatribe entre as escolas Hokuto e Nanto e os humanos senhores do Apocalipse, que com a bomba atômica podem apagar futuro e passado. Tudo isso antes de pisar em Hiroshima.

Em Chuva Negra (Estação Liberdade), Ibuse Masuji escreve: “Bomba atômica parece ser o nome perfeito... Uma invenção pavorosa. Dizem que de agora em diante, e por 75 anos, nem mesmo a grama crescerá em Hiroshima e Nagasaki...”. Em um conto intitulado "A Íris enlouquecida" (recém-publicado na coletânea Il giorno zero dell’essere umano, em que Luisa Bienati reúne contos inéditos da literatura japonesa sobre a bomba atômica, com discursos do Comitê do prêmio Nobel e do porta-voz dos sobreviventes da bomba atômica, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2024), Ibuse Masuji escreve: “A íris que floresce neste lago é louca e pertence a uma época de loucura!”

Sobre Hiroshima não cai chuva negra e não vejo flores esquisitas, a grama cresce, se passaram oitenta anos desde as bombas, e há um sol quente e ofuscado por nuvens e poluição. Há vento. As ruas largas, os prédios altos e os fios elétricos formam um emaranhado denso em várias alturas. Saindo da estação, olho ao redor, procuro um balcão de informações e consigo descobrir qual trem me levará ao parque que cresceu em torno do epicentro da bomba. Gostaria de ter um contador Geiger comigo para medir o quão radioativa a terra ainda é. Quanto mais me aproximo, porém, mais o meu coração se torna um contador Geiger: os batimentos aumentam, as copas das árvores substituem fachadas e telhados e, apesar do trânsito, tanto humano quanto mecânico, percebo apenas silêncio.

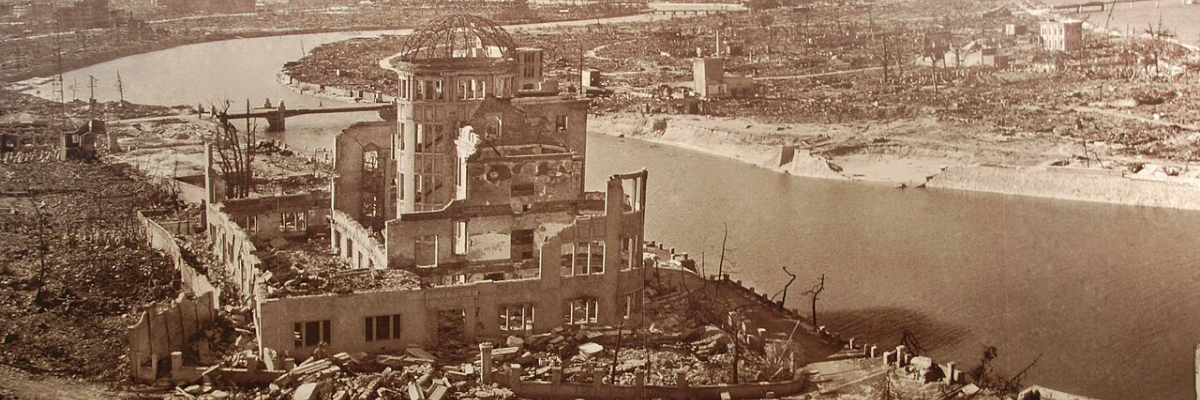

O Domo da Bomba Atômica, agora Memorial da Paz de Hiroshima, assemelha-se a um dente cariado; pássaros voam entre as ruínas e aranhas tecem teias, cintilando contra a luz. Outros turistas, como eu, chapéus e bonés, mochilas, câmeras — talvez seus corações também sejam um contador Geiger —, ninguém fala.

Talvez seja o rio que corre ao lado, ou a ilha, talvez artificial, que divide os dois corpos d'água, mas parecemos debaixo d'água. Tudo está em silêncio. Não consigo ouvir nada. Nem mesmo um telefone. E o silêncio cresce até se tornar espesso, denso, sufocante, no museu da bomba.

O museu tem um percurso definido, um crescendo de objetos que nos lembram que praticamente tudo sobrevive mais do que nós: relógios, roupas, marmitas. No museu, há fotografias, histórias e História, uma maquete que mostra a explosão e o raio da bomba, em escala. Em três altos degraus de pedra, jaz uma sombra. O que resta de um corpo humano sentado num degrau a poucas centenas de metros do epicentro.

Ao sair do museu, caminhando em direção à chama eterna que arde como lembrança do que aconteceu e para que nunca mais se repita, penso em nossas ameaças atômicas, portanto novamente em Günther Anders, no equilíbrio que o terror representa, e me afasto, quase correndo. Os badalos de um sino me surpreendem.

Crianças, adultos, japoneses e não japoneses, tocam um sino, este também um aviso, um som constante dado o número de visitantes silenciosos, ao redor do sino e de sua corda, cubículos de vidro abarrotados de pássaros e sapos de origami, especialmente pássaros, e flores, feitas de papel.

Pensamentos para aqueles que existiram e não existem mais. Pensamentos para que não tentemos nos autodestruir, mesmo sendo capazes disso. Escolher não fazer quando cada vez mais a existência é fazer, mostrar. O último problema da destruição. Sua representação ao vivo. Em prol dos likes. É isso, em Hiroshima se aprende o silêncio.

"Chuva Negra", de Masuji Ibuse.

Leia mais

- Hiroshima, o flash mortal que mudou o mundo

- Oitenta anos depois de Hiroshima, o mundo está se rearmando: "O perigo nunca foi tão grande"

- Quarta, 16, 12h29min: sinos e silêncio nos 80 anos do teste da bomba atômica

- 80 anos depois de Hiroshima, ativistas antinucleares ainda lutam pelo progresso

- Se Hiroshima é motivo de orgulho, os Estados Unidos de Trump não têm memória. Artigo de Gianni Oliva

- Hiroshima: esquecimento ou futuro? Artigo de Danilo Di Matteo

- O que ‘Oppenheimer’ não diz sobre a bomba atômica de Hiroshima

- Pedro Arrupe, o inesperado herói de Hiroshima

- Hiroshima, Nagasaki, nós

- Papa: Não podemos deixar se repetir no Oriente Médio as mesmas consequências sombrias de Hiroshima e Nagasaki

- A marca de Caim. Hiroshima foi um ponto de não retorno

- Padre Arrupe, herói em Hiroshima. O relato de García Márquez

- Papa recorda Hiroshima e Nagasaki e pede para “suprimir para sempre as armas nucleares e toda arma de destruição massiva”

- Não é apenas a bomba atômica que assusta o Papa. “A próxima guerra será pela água”

- A água fará o mundo se revoltar?

- 8° aniversário do desastre de Fukushima: 11 de março de 2011, um dia para não ser esquecido

- 8 anos depois: lições de Fukushima que não queremos aprender

- Japão, Ministro do Meio Ambiente: 'Água radioativa de Fukushima será descarregada no Pacífico'

- A afinidade católica com a família imperial japonesa. Francisco se reúne com Naruhito, o novo imperador do Japão

- “O uso e a posse de armas nucleares são imorais”. Entrevista com o Papa Francisco no voo de volta da Tailândia e do Japão

- Papa discursa em Hiroshima, considerando um “crime” e “imoral” a posse e uso de armas nucleares

- Em Hiroshima e Nagasaki, o Papa Francisco tenta ser ‘empreendedor normativo’