Projeto que causou polêmica desde sua primeira proposição, ainda nos idos de 1970, sob o comando do governo militar brasileiro e seu paradigma desenvolvimentista, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, no Pará, buscava inserir o Brasil em um contexto mais amplo ao promover obras de infraestrutura que criassem um ambiente propício ao aprofundamento do capitalismo em um mercado de consumo em ascensão.

A pergunta que não devemos deixar de formular é sobre o paradoxo da continuidade de uma matriz que incentiva esse tipo de empreendimento e seus impactos socioambientais inegáveis, que compõe o ideário e programas inclusive de governos de esquerda. Os povos originários, ribeirinhos, comunidades afetadas pela construção e a própria Natureza como sujeito de direitos têm suas existências fragilizadas e ameaçadas, vendo os ecossistemas mudarem drasticamente. Precisamos rever esse modelo de “desenvolvimento” ultrapassado e que põe em risco a continuidade da vida. A ponderação é de Márcia Rosane Junges, professora da graduação e pós-graduação em Filosofia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, jornalista da equipe de comunicação do Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

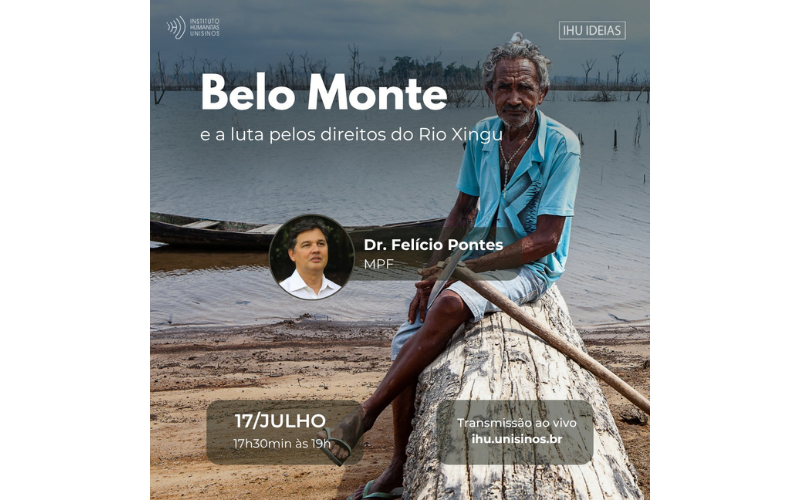

Felício Pontes (Foto: Arquivo Pessoal)

A ideia de aproveitar o potencial hidrelétrico do Rio Xingu ganhou corpo em 1975, com os estudos da Eletrobras, a agência estatal brasileira de energia, em um contexto de forte expansão de obras de infraestrutura conduzidas pelos militares, que visavam promover o “Brasil Grande”. Datam dessa época a construção da Usina de Itaipu (iniciada em 1975 e concluída em 1984), da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, no Pará (iniciada em 1975) e da Usina Nuclear de Angra I (iniciada em 1972). Obras para aumentar a malha viária, transporte urbano e ferroviário, bem como telecomunicações, portos e aeroportos eram outras frentes que transformaram o Brasil em um canteiro de empreendimentos nas suas cinco regiões. Junto do “desenvolvimento”, porém, cresceu o passivo dos impactos socioambientais, a fragilização dos direitos da Natureza e das pessoas, além do aprofundamento do endividamento estatal e da corrupção endêmica, que ajudava a azeitar a maquinaria estatal militar.

Em 1989 o projeto original de Belo Monte recebeu o nome Kayapó de Kararaô (palavra indígena que simbolizava resistência e que avisava que a construção da usina seria enfrentada) e foi reajustado devido a fortes críticas ambientais da sociedade civil, incluindo protestos liderados por povos originários, representados pelo cacique Raoni Metuktire, bem como organizações como o Instituto Socioambiental (ISA), entre outras. Nessa proposta inicial, a área alagável previa inúmeras barragens, que atingiriam vastas áreas indígenas. A resistência se articulou: correu o mundo a imagem da líder Kayapó Tuíra encostando um facão no rosto do engenheiro José Antônio Muniz, da Eletronorte, em fevereiro de 1989, durante o Encontro de Altamira, organizado pelos Kayapó e aliados, incluindo o antropólogo Darcy Ribeiro e o músico Sting.

A obra foi paralisada totalmente de 1989 a 2002 e retomada pelo primeiro governo Lula, em 2003, no âmbito do Plano de Aceleração de Crescimento (PAC). Em 2005 novos estudos e leilões fracassaram em função de ações judiciais do Ministério Público e ONGs, como Greenpeace e Xingu Vivo.

Em 2011 as obras prosseguem, mas com diversas paralisações movidas por conta de decisões judiciais e um projeto que reduzia as proporções da usina, que ainda assim ficou conhecida por seus impactos socioambientais de grande envergadura. Em 2016, ocorreu a inauguração parcial de Belo Monte.

O tempo passou, mas as controvérsias que ligam o megaempreendimento de geração de energia elétrica, não. E assim Belo Monte começou a gerar energia em 2016, a despeito das críticas da sociedade civil, da reação dos povos originários e das limitações e ressalvas apontadas no projeto. Felício Pontes Júnior (foto), procurador da República junto do Ministério Público Federal do Pará, acompanha de perto os desdobramentos do caso há anos. Com atuação nas áreas indígena, ambiental e ribeirinha, é mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio. Nesta quinta-feira, 17 de julho, ministra a conferência Belo Monte e a luta pelos direitos do Rio Xingu, dentro da programação do IHU Ideias, das 17h30min às 19h.

Controverso desde sua gênese, o projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, localizada no Rio Xingu, no Pará, assim seguiu em 2002, quando foi retomado com um novo desenho, sob o novo nome de Belo Monte, mantido e construído ao longo dos governos do PT. Mesmo com a redução da área alagada com a barragem, a usina continuou gerando extensos efeitos às pessoas e ao meio ambiente. O licenciamento ambiental foi alvo de disputas judiciais, com questionamentos sobre violações a direitos indígenas e falta de consulta adequada (Convenção 169 da OIT).

Em 2010, o IBAMA emitiu a Licença Prévia, e em 2011, a Licença de Instalação, mesmo com pareceres técnicos contrários. O consórcio Norte Energia (formado por empresas como Eletrobras, Neoenergia e Vale) assumiu a obra, cujos custos estimados inicialmente eram de R$ 19 bilhões, mas com superfaturamento e atrasos, ultrapassaram R$ 40 bilhões.

Protestos de movimentos sociais, indígenas e ambientalistas (como o Movimento Xingu Vivo para Sempre), além de denúncias de violações trabalhistas e migração desordenada em Altamira marcaram a retomada das obras.

Em 2016 a usina, hoje a maior no Brasil e uma das cinco maiores do mundo em termos de potência instalada, que é de ~11.233 MW, entrou em funcionamento. Contudo, apenas em 2019 atingiu sua capacidade plena. Em função da sazonalidade do Rio Xingu nos meses de seca (junho a novembro), portanto seis meses de baixa geração de energia elétrica, sua geração efetiva média fica em ~4.500 MW, ou seja, 40% da capacidade, que são distribuídos no sistema elétrico nacional interligado.

Considerando o consumo médio e variações ao longo do dia, Belo Monte sozinha poderia abastecer praticamente 30% dos lares brasileiros quando opera em baixa, o que equivale o consumo de 9% do país, contra 15% de Itaipu. Nesse período de seca com a consequente baixa geração, o Brasil precisa acionar as termelétricas ou usar reservatórios de outras regiões, o que onera custos e gera emissões de gases poluentes.

Para além dos números que demonstram a importância da usina na matriz energética brasileira, mas não escondem a sazonalidade como seu calcanhar de Aquiles, Belo Monte é pródiga nas repercussões sobre os impactos que causou e segue causando.

Planejada para ser uma solução energética, tornou-se um exemplo dos desafios e controvérsias de se instalarem grandes obras na Amazônia. Seu legado inclui energia para o país, mas também conflitos socioambientais persistentes, mostrando a necessidade de modelos mais sustentáveis no setor elétrico brasileiro.

Entre os inúmeros impactos socioambientais, Belo Monte foi responsável por alterar o regime do Rio Xingu, com secas na Volta Grande do Xingu, o que afeta drasticamente a biodiversidade e comunidades ribeirinhas e indígenas, como os povos Arara e Juruna.

Outra consequência se apresenta no deslocamento populacional. Cerca de 20 mil pessoas foram realocadas em Altamira, com problemas habitacionais e aumento da violência. Além disso, denúncias de não cumprimento de condicionantes ambientais, como programas de proteção indígena e recuperação de áreas degradadas figuram entre os impactos gerados.

Em entrevista concedida ao IHU em 2012, Felício Pontes contextualizou o pedido de ajuda da prefeitura de Altamira às Forças Armadas para que fosse instalado um hospital de campanha na cidade por conta do caos instalado na saúde. A situação era preocupante, “porque, tal como apontamos em ação judicial e também em recomendações, o Ibama não poderia ter permitido o início das obras sem o cumprimento das condicionantes impostas pelo próprio Ibama. As consequências ficaram muito claras agora, com a população crescendo e os serviços públicos em colapso. É uma irresponsabilidade que foi vista em Rondônia, repetida em Belo Monte e a sociedade brasileira não pode aceitar que se repita em outras obras, porque quem sofre, quem fica vivendo em situação de desespero são os mais pobres, justamente aqueles que precisam da proteção do Estado.”

Conforme o procurador, “a usina, de acordo com todos os documentos técnicos produzidos, seja pelo Ibama, pelas empreiteiras responsáveis pelos Estudos, seja pela Funai, o MPF ou os cientistas que se debruçaram sobre o projeto, vai causar a morte de parte considerável da biodiversidade na região da Volta Grande do Xingu – trecho de 100km do rio que terá a vazão drasticamente reduzida para alimentar as turbinas da hidrelétrica.” E complementa: “Esse trecho do Xingu é considerado, por decreto do Ministério do Meio Ambiente (Portaria MMA n. 9/2007), como de importância biológica extremamente alta, pela presença de populações animais que só existem nessa área, essenciais para a segurança alimentar e para a economia dos povos da região.”

Outra questão pontuada por Felício Pontes é que a vazão reduzida do Xingu provocaria a “diminuição de lençóis freáticos, extinção de espécies de peixes, aves e quelônios, a provável destruição da floresta aluvial e a explosão do número de insetos vetores de doenças”.

E os “senões” vão além. A usina enfrenta ações judiciais por danos socioambientais e irregularidades no licenciamento. Em 2023, o STF manteve a validade da licença, mas exigiu compensações adicionais. Outro ponto é que a Norte Energia acumula disputas com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL sobre tarifas e investimentos não realizados.

O governo federal atual (Lula 3) sinalizou que não pretende que sejam construídas novas usinas na Amazônia. A ideia é incentivar energias renováveis. Em todo caso, Belo Monte permanece como símbolo do dilema entre desenvolvimento energético e sustentabilidade, com críticas à sua eficiência real frente aos altos custos sociais e ambientais.

Na entrevista de 2012, Felício retomou um trecho da ação judicial, cuja denúncia guarda a conexão com a visão desenvolvimentista que compõe o ideário de governos tanto de direita, quanto de esquerda: “Quando os primeiros abolicionistas brasileiros proclamaram os escravos como sujeitos de direitos, foram ridicularizados. No mesmo sentido foram os defensores do sufrágio universal, já no século XX. Em ambos os casos, a sociedade obteve incalculáveis ganhos. Neste século, a humanidade caminha para o reconhecimento da Natureza como sujeito de direitos. A visão antropocêntrica utilitária está superada. Significa que os humanos não podem mais submeter a natureza à exploração ilimitada”.

Em artigo republicado pelo site do IHU em 2023, Felício Pontes escreve que “Se conseguirmos no Brasil fazer com que também sejam reconhecidos os direitos de Natureza, a primeira grande consequência será fazer com que esses grandes projetos que afetam de modo irremediável os ecossistemas, sobretudo na Amazônia, não possam ser realizados, pois afetariam de maneira a não permitir sua regeneração, o que, na prática, equivaleria a um ecocídio. Um exemplo disso é a Hidrelétrica Belo Monte, no rio Xingu, Pará.” Para o procurador, frente à emergência climática que já é uma realidade, reconhecer os direitos da Natureza “pode nos ajudar a sair desse caminho rumo a um abismo que coloca em risco a própria espécie humana”. Ao invés do cartesianismo centrado na figura prometeica do homem como artífice e senhor do Planeta, precisamos recuperar as sabedorias milenares dos povos originários: “Esse será nosso grande passo civilizatório deste século”.

O comportamento humano predatório, que compreende a Terra como uma espécie de supermercado cujos “recursos” são ilimitados, gera a mentalidade ultrapassada de que o desenvolvimento é um imperativo a ser perseguido a qualquer custo. Ocorre que há apenas uma Terra e não há um fora dela, ainda que bilionários estejam ocupados gastando quantias absurdas em colonizar outros planetas ou visitá-los como forma de escape do caos que ajudam a criar com sua lógica capitalista, machista e exploratória. Esse paradigma civilizacional batizado de Antropoceno porque gesta uma era na qual os impactos humanos alteram e ameaçam a vida, literalmente preda a Natureza como fonte inesgotável de recursos e precisa ser revisto e substituído com urgência.

Nesse contexto, lutar pelos direitos das populações originárias como aquelas do Xingu, pela preservação dos ecossistemas onde vivem, pela manutenção de todas as formas de vida e fontes de energia limpa e renovável são deveres coletivos, imperativos aos quais todos somos chamados e não podemos nos furtar. Não haverá futuro em uma sociedade desenvolvimentista que está serrando o galho sobre a qual está sentada. Destruir ou fragilizar ecossistemas, colapsar estruturas sociais já periclitantes com megaempreendimentos que geram o caos nas comunidades, insistir em derrubar e incendiar as florestas, revirar seu solo em busca de minérios e redirecionar o curso de seus rios para gerar "progresso" é o requiem que irá calar os pássaros, as cantigas das aldeias, as sabedorias dos encantados e os murmúrios das fontes de água límpida.

Belo Monte e a luta pelos direitos do Rio Xingu

Dr. Felício Pontes – MPF

⏰ 17/07 | 17h30min às 19h

🎥Transmissão ao vivo

📌 A atividade é gratuita. Será fornecido certificado a quem se inscrever e, no dia do evento, assinar a presença por meio do formulário disponibilizado durante a transmissão.

📌O evento ficará gravado no YouTube e Facebook e pode ser acessado a qualquer momento.