24 Mai 2025

"A crise ambiental não é apenas uma crise material; ela atinge profundamente o campo dos afetos e da simbolização (ou seja, nossas formas de inscrever sentido, dar nome ao vivido e sustentar um laço com o mundo)", escreve Ana Lizete Farias.

Ana Lizete Farias é psicanalista, doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). É pesquisadora associada do NUPPEC – Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas, Educação e Cidadania (UFRGS), atuando no Eixo 3: Subjetividades, modos de vida e cuidado de si. Atuou junto a diversas agências e organismos internacionais relacionados ao meio ambiente. Sua pesquisa atual investiga as articulações entre sofrimento psíquico, pulsão de morte e crise ambiental. Desenvolve prática clínica e projetos interdisciplinares voltados à escuta do mal-estar contemporâneo. É autora de artigos científicos e do livro Psicanálise e Meio Ambiente: caminhos para uma educação ambiental (Editora Medusa, 2021).

Eis o artigo.

“É então que se vê, no centro da beleza, a ferida.”

Marguerite Duras, O Amante da China do Norte

Falar sobre imagens de catástrofe no contexto da crise ambiental se torna uma urgência que transborda a clínica e convoca também o ético e o político. Vivemos um tempo em que colapsam não apenas os ecossistemas, mas também nossas formas de ver, sentir e narrar o mundo. A crise ambiental não é apenas uma crise material; ela atinge profundamente o campo dos afetos e da simbolização (ou seja, nossas formas de inscrever sentido, dar nome ao vivido e sustentar um laço com o mundo).

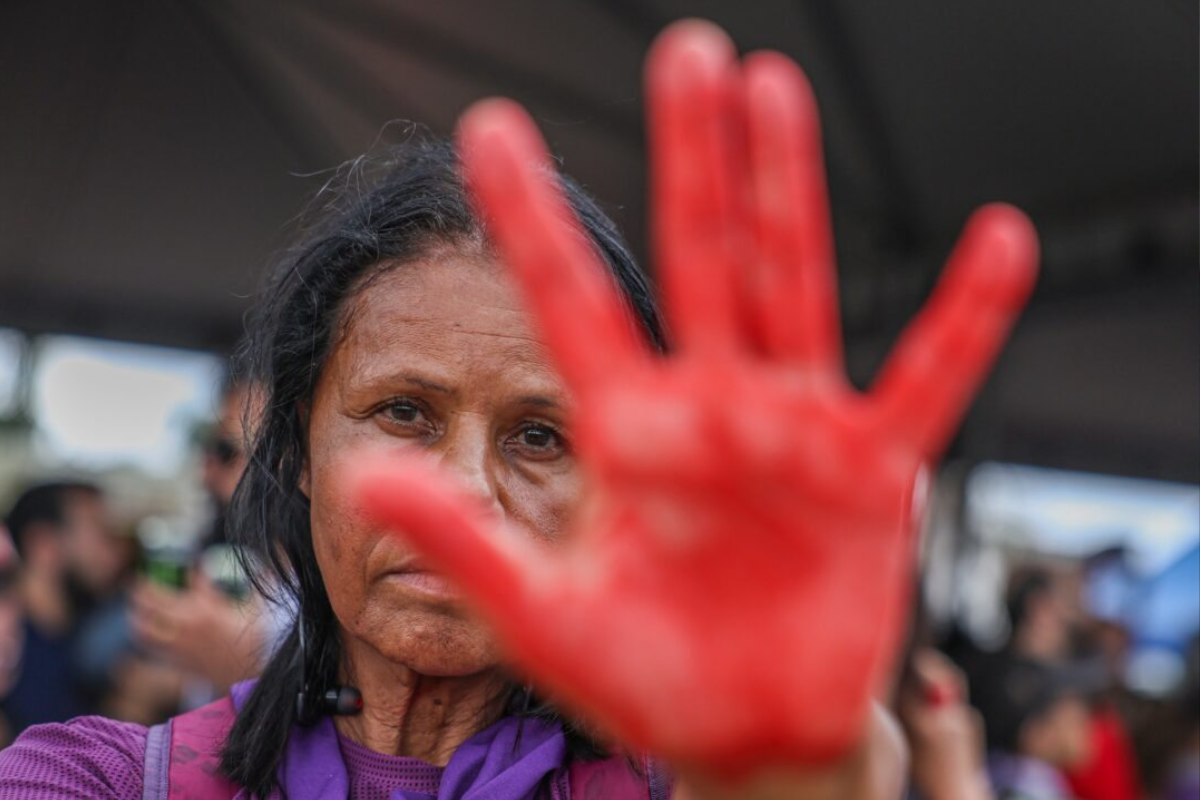

A recorrência de imagens de destruição veiculadas pela mídia, como enchentes, queimadas, colapsos, deslizamentos e animais sufocados em plástico, parece não mais mobilizar, mas paralisar ou entediar, como se abrisse espaço para um tipo de gozo diante da materialização da pulsão de morte. Não se trata apenas de imobilidade: trata-se da emergência de afetos como tédio, irritação, frustração, raiva deslocada, formas difusas de sentir que, longe de se inscreverem simbolicamente, circulam como repetição sem travessia (no sentido que Lacan atribui à repetição como insistência de um real não simbolizado, que retorna sempre ao mesmo lugar). Essas imagens, reiteradas em diferentes telas e contextos, circulam sem um gesto simbólico que as contenha, sem um enquadre que permita elaboração.

Por isso, é fundamental interrogar essas imagens: qual a narrativa que as impulsiona? Como são disseminadas? E, sobretudo, o que elas nos fazem no psiquismo, no corpo e na linguagem. É aí que a linguagem se revela um elemento central, não qualquer linguagem, mas aquela que, como nos ensina Lacan, constitui a própria estrutura do inconsciente. A linguagem, para além da transmissão de informação, funda o sujeito e o laço social.

Quando a comunicação é substituída por ruído imagético, por repetição esvaziada, perde-se a dimensão simbólica da experiência. Lacan afirma que "a verdade tem estrutura de ficção" e que "é no discurso do Outro que o sujeito se constitui". Assim, sem um Outro que escute, que ofereça um campo de reconhecimento, a imagem não encontra lugar para significar: ela apenas invade, traumatiza, se repete.

Se, como sugere Colette Soler (2021), vivemos em uma era de traumatismos, marcada por choques sucessivos que desorganizam os laços e atravessam o corpo, há, por outro lado, uma contradição inquietante: também vivemos um tempo em que as imagens de catástrofes deixaram de causar escândalo. Como observa Cosimo Schinaia (2022), “as imagens catastróficas geram habituação e deixam de causar escândalo. Favorecem a indiferença e o desencanto”. O que era para provocar repulsa, indignar ou acionar um gesto de resistência parece hoje produzir apatia, dissociação ou, no limite, um gozo masoquista que se retroalimenta.

Esse fenômeno, ainda que amplamente visível, é pouco interrogado em sua profundidade psíquica, especialmente no âmbito das questões socioambientais, onde o trauma parece circular como dado técnico ou imagem repetida, e não como experiência simbólica. Num recente artigo, a leitura de Cosimo Schinaia (2025) é precisa e corajosa. O autor traz à tona o impacto psíquico da saturação imagética com rara sofisticação clínica e tem o mérito de publicar um texto que antecipa esse debate com clareza. É aqui que a psicanálise, através da obra de Schinaia e sua leitura de Ferenczi, oferece ferramentas preciosas.

Minha proposta aqui, em diálogo com ele, é deslocar esse campo para o registro do enigma, ou seja, tratar a catástrofe não como algo a ser apenas visto, explicado ou contido, mas como aquilo que nos convoca a uma escuta sem garantias, um ponto opaco da experiência. Trata-se de levar mais adiante a aposta simbólica: a imagem não precisa apenas ser filtrada, mas ela precisa ser reinscrita na economia do desejo, o que implica erotizar o mundo, reinscrever a catástrofe no campo do desejo e não apenas da defesa.

O excesso de imagens midiáticas de desastres climáticos, guerras e colapsos diversos, longe de informar ou sensibilizar, termina por "paralisar o funcionamento psíquico", como escreve Schinaia (2025). Trata-se de um colapso da simbolização, um ponto em que a imagem não mais representa, mas sim captura o sujeito em um circuito compulsivo de anestesia e gozo. Não por acaso, ele retoma o conceito ferencziano de "identificação com o agressor" para explicar essa colusão subjetiva com a catástrofe: assim como a criança abusada que internaliza a lógica do algoz para preservar um vínculo, também o sujeito contemporâneo, saturado de catástrofes, acaba por aderir psíquica e imaginariamente à destruição.

Esse processo é agravado por aquilo que Schinaia nomeia como “obscenidade imagética”: um excesso que está “fora de cena”, ou seja, que ultrapassa a capacidade de enquadramento simbólico. Não se trata mais de ver o mundo, mas de ser invadido por ele.

Lembra, em alguma medida, a experiência do Homem dos Ratos: tomado por uma fantasia insuportável, sua mente era atravessada por imagens que o colocavam na borda do real, dissolvendo a fronteira entre dentro e fora, entre pensamento e angústia. Assim também, as imagens contemporâneas de catástrofe ocupam o espaço psíquico como um real sem travessia. “Existe um excesso de representação relacionado à miríade de imagens que invadem continuamente o espaço mental e social, conchas vazias que se multiplicam viralmente” (SCHINAIA, 2022). A imagem deixa de ser janela e torna-se muro: bloqueia a elaboração, dissolve o pensamento, embaralha a distinção entre realidade interna e externa.

Essa leitura faz ecoar o pensamento de Walter Benjamin (1985), especialmente em sua crítica à estetização da política. Em seu ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Benjamin adverte: “todos os esforços para introduzir uma estética na política culminam num ponto: a guerra” (BENJAMIN, 1985, p. 195).

No caso contemporâneo, poderíamos dizer: a estetização da catástrofe culmina na indiferença. As imagens, ao invés de denunciar, terminam por consolidar o que deveriam escancarar. Elas tornam-se “molduras icônicas de sentimentos internos impensáveis e impalpáveis” (Schinaia, 2025), mas que não encontram escuta.

Slavoj Žižek (2012) também fornece uma chave de leitura importante ao apontar que há um gozo perverso na contemplação do colapso, desde que mediado por uma tela. O que se consome não é a dor do outro, mas a confirmação narcísica de que ainda somos espectadores. É o que Schinaia chama de “doom-scrolling”: o ato compulsivo de buscar imagens negativas que intensificam um mal-estar do qual o sujeito se tornou dependente.

É urgente reinscrever a pulsão de morte, que segue em desabalada carreira nossa civilização, em uma trama simbólica que não a reprima, mas a desloque. Essa força, que pode se manifestar como gozo mortífero ou indiferença devastadora, precisa ser convocada ao campo do desejo, do erotismo, da criação. Reerotizar o mundo não é reencantá-lo para vendê-lo melhor. É sustentá-lo como enigma, como algo que não é nosso, que não se possui, mas que nos convoca, nos afeta, nos atravessa.

O planeta não é um recurso totalizável, não é base de dados de onde extraímos sentido. É mundo enquanto mistério compartilhado, presença irredutível, fonte de desejo e de limite. Não se trata de salvar o planeta com boas intenções, mas de sustentar simbolicamente um laço com a vida capaz de acolher o real, esse ponto trágico e incontornável do desejo. Para isso, será necessário criar espaços de hesitação, verdadeiras brechas onde a imagem cesse e o símbolo possa acontecer; onde o excesso de imagem dê lugar à linguagem, ao sonho e ao pensamento.

A tarefa ética e política da psicanálise, portanto, não é apenas mostrar a catástrofe, mas devolver-lhe sua capacidade de escandalizar, de produzir não apenas no olhar, mas no desejo. Isso só é possível quando a imagem encontra um enquadre afetivo-simbólico, uma escuta que a transforme em experiência e não em repetição vazia. Sem isso, a catástrofe não será vista: apenas consumida.

Termino este texto reafirmando que pensar o destino das imagens catastróficas é também sustentar o mundo como mistério — não como algo a ser decifrado ou salvo, mas como aquilo que nos convoca a escutar, a sonhar e a criar. Reaprender a olhar é, talvez, reaprender a desejar. E desejar, aqui, não no sentido de um consumo do planeta, mas de uma partilha de sua opacidade. Que o futuro, se vier, não seja produto de um plano, mas de um gesto: o gesto ético de sustentar a enigmática presença do mundo em nós.

Referências

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1985.

FERENCZI, Sándor. Confusão de línguas entre os adultos e a criança. In: Escritos psicanalíticos. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

LACAN, Jacques. Écrits: Os escritos técnicos de Freud. Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

SCHINAIA, Cosimo. « Les images de catastrophes ne font plus scandale ». Entretien avec Cosimo Schinaia. Propos recueillis et traduits par Patricia De Pas. In: Quinzaines – Lettres, Arts et Idées, décembre 2024, p. 5–7. Disponible en: http://cosimoschinaia.it/index.php/it/archivio-news/184-les-images-de-catastrophes-ne-font-plus-scandale-intervista

SCHINAIA, Cosimo. Catastrophism and Catastrophic Images: Ferenczi’s Identification with the Aggressor and Ogden’s Autistic-Contiguous Position as Defence Mechanisms. International Journal of Psychoanalysis, 2025.

SOLER, Colette. De um trauma ao outro. São Paulo: Blucher, 2021.

ŽIŽEK, Slavoj. Vivendo no fim dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2012.

Leia mais

- A comunicação das mudanças no clima: finalmente um avanço

- Os desastres ambientais desmascaram o capitalismo. Artigo de Sandoval Alves Rocha

- A crise climática chegou. Artigo de Sandoval Alves Rocha

- A tragédia no RS surge do capitalismo desgovernado que domina a política nacional. Entrevista especial com Tiago Holzmann da Silva

- Entre perdas e superação: as histórias de sobreviventes de desastres climáticos no Brasil

- As mudanças climáticas estão acontecendo agora e não precisamos esperar o futuro para ver os efeitos

- Mundo não está no caminho para frear mudanças climáticas, diz Organização Meteorológica Mundial (OMM)

- Crise ambiental. A expressão tóxica das falhas da humanidade, afirma ex-primaz de Canterbury

- Mudanças Climáticas: ‘Estamos em uma situação de emergência planetária’

- A crise climática e ambiental é uma ameaça à saúde humana e à vida na Terra. Artigo de José Eustáquio Diniz Alves

- 2024, o ano da catástrofe climática que assustou até mesmo os cientistas

- Tragédias climáticas aumentam preocupação ambiental entre brasileiros

- Brasil teve 12 eventos climáticos extremos em 2023

- Análise global de eventos climáticos extremos e seus impactos

- Impactos das mudanças climáticas