25 Outubro 2025

O filósofo Henri Bergson disse certa vez que um professor alemão nascido na França estaria disposto a lutar por seu país e, se necessário, contra a Alemanha, embora certamente não o fizesse como o resto de seus compatriotas. Em sua mente, sempre haveria um canto reservado para a cultura alemã, cuja língua e literatura, talvez também sua geografia e costumes, ele conhece bem demais para querer apagar completamente. Esse tipo de contrapeso mental, em certa medida, defende as ações injustas dos Estados Unidos neste momento, graças à linguagem em que seus líderes se expressam, a mesma que ouvimos em muitos dos filmes e músicas que nos definem. Mas para onde ele queria ir era a Europa, cujo modo de vida moldou o mundo inteiro e cuja cultura, no entanto, foi relegada a segundo plano fora do Velho Continente, entre outras razões porque a língua em que nós, europeus, nos expressamos é a tradução, porque falamos tantas línguas diferentes, às vezes até no mesmo país.

A entrevista é de Hilário J. Rodríguez, publicada por Ctxt, 10-10-2025.

Nossa maneira de nos traduzirmos para uma linguagem comum foi a tecnologia. Mas a globalização do modo de vida imposto pela Europa, baseado sobretudo na tecnologia, não foi alcançada pela própria Europa, mas pelos Estados Unidos, que substituíram os possíveis objetivos do nosso continente pelos objetivos do capitalismo. Isso implica que, se quiséssemos estender nossa filosofia, agora temos que nos contentar em ver que o que está por trás do que estendemos é o dinheiro, a cultura do consumismo. Essa narrativa, no entanto, parece ter chegado ao fim, pelo menos para a Europa, que busca uma nova identidade. Não é uma identidade como a que já tinha, mas uma identidade que não se define pela oposição, por exemplo, à Ásia ou a qualquer outro país ou continente.

O livro de Yuk Hui (Post-Europa, publicado pela Mutatis Mutandis) fala sobre tudo isso e muito mais. Não é uma leitura fácil, por mais breve que seja, e ainda assim é possivelmente o melhor que posso pensar para aqueles que querem entender o estado atual do mundo. Aqui na Europa, vimos como somos capazes de progredir externa e internamente por meio da tecnologia, sem ter considerado, até agora, o que podemos fazer para abrir nossa metafísica do espírito ao tecnologos que nos ajudou a prejudicar uns aos outros de maneiras sem precedentes, além de permitir que as possibilidades de nossa razão residam fora de nós mesmos, talvez na IA ameaçadora, capaz de pensar além de nossas possibilidades e à qual talvez devêssemos dar uma chance para ver se, apesar de ter uma vantagem desproporcional sobre nós, ela continua a pensar a nosso favor e pode nos ajudar a nos redefinir.

Eis a entrevista.

O conceito de "universal" é europeu e pode-se dizer que surgiu com Aristóteles, quando ele apontou as características comuns de tudo o que é distante e diferente. A tecnologia, especialmente nos últimos dois séculos, deixou claro que o mundo pode se tornar uniforme, europeizado, se preferir; o problema é que, ao fazê-lo, interesses comuns levam o mundo inteiro a situações sem precedentes, como as decorrentes do aquecimento global, da globalização ou dos movimentos migratórios incontroláveis, situações que contribuem para gerar pessimismo, medo e uma total desconfiança em relação ao futuro. Em que medida o pensamento europeu, que nasceu com a modernidade e se espalhou como modelo pelo mundo, pode gerar uma reação aos sinais perturbadores dos nossos tempos?

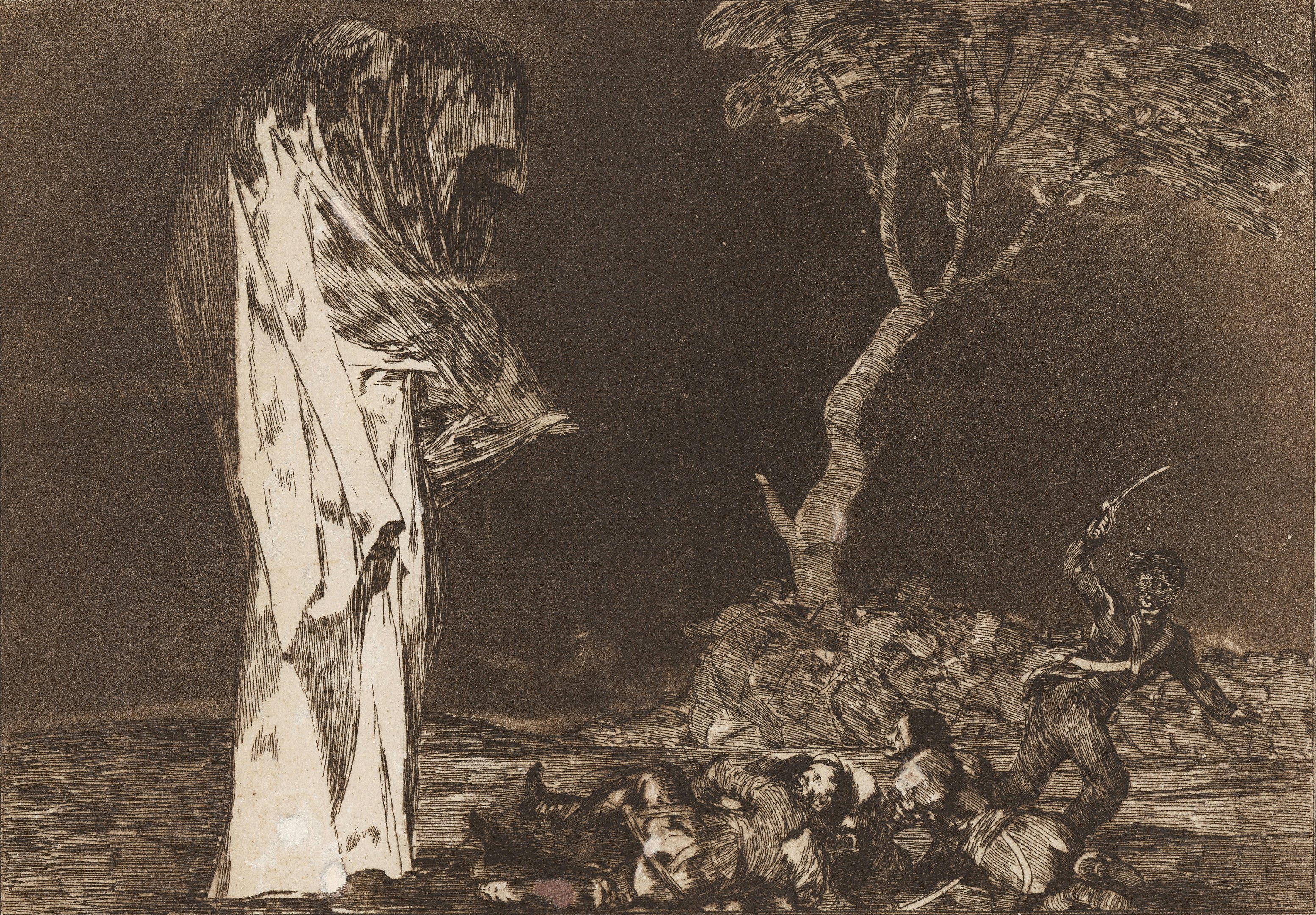

Não quero insinuar que sou capaz de fornecer uma solução, porque essa não é a tarefa de um filósofo. No entanto, acredito que a filosofia pode oferecer alguns insights críticos sobre onde estamos e para onde não deveríamos estar indo; isto é, um filósofo pode traçar certos limites no sentido kantiano. O problema não é "o universal", mas sim "o que entendemos por universal". É verdade que, desde a modernidade europeia, os valores do Velho Continente se tornaram universais, ou pelo menos se tornaram modelos valiosos para o resto do mundo. Isso aconteceu por meio da ciência e da tecnologia, que são centrais para a modernidade. Por modernidade, entendo, antes de tudo, uma ruptura epistemológica e metodológica que ajudou a reconfigurar todos os estratos da sociedade europeia. A modernização foi uma espécie de universalização dessa ruptura. Em outras palavras, houve um processo universal de europeização. Se reconhecermos este último, não podemos mais retornar ao mesmo tipo de lógica que operava no mundo político europeu antes do Iluminismo. Agora, os processos históricos são diferentes, mas estão chegando a um ponto de exaustão, de esgotamento, e há o risco de dar um passo atrás em busca de uma solução, um passo atrás que retornaria a Europa aos seus antigos antagonismos, uma possibilidade sinistra que começamos a vislumbrar diariamente nas notícias. Tendo em mente todos esses riscos, o pensamento pós-europeu só é possível se se adaptar ao atual processo de planetarização.

Parte do fracasso do conceito "universal" como sinônimo de "europeu" se deve ao fato de que a influência da Europa sobre o resto do mundo se deu por meio da tecnologia, mas não do pensamento. As aspirações europeias para a vida não tiveram um impacto tão grande no resto do mundo quanto seu modelo estrutural de vida. Estabelecemos metas tecnológicas sem medir adequadamente seu impacto sobre nossos objetivos humanos. Agora, a Europa, experimentando os efeitos de seu modelo estrutural de vida no planeta — quando uma de suas maiores conquistas, o tempo livre, começa a carecer de conteúdo concreto — quer se deseuropeizar. Mas você sugere que a maneira de alcançar isso não deve ser dando um passo para trás, em um exercício nostálgico de retorno às raízes, mas iniciando um processo de individuação. Como esse processo ocorrerá?

Não tenho certeza absoluta de que possamos separar o pensamento da tecnologia, que é seu suporte material. Como poderíamos preservar o pensamento de Platão sem os livros em que foi publicado? Mencionei antes que o problema não é "o universal", mas "o que entendemos por universal", porque o vemos hilomorficamente, como quando damos uma forma universal à matéria inerte ou quando aplicamos a lei da gravitação universal a toda a matéria. Esses tipos de coisas são válidos para definir "o universal" da maneira mais óbvia; há, no entanto, outro aspecto do "universal" que não é determinado por nada a priori, e é esse aspecto do "universal" que devemos buscar. Quando uso o termo "pós-europeu", não estou de forma alguma me referindo a um processo de deseuropeização, porque não creio que seja possível pedir à China, ao Japão, ao Brasil ou ao Marrocos que se deseuropeizem. Esses e outros países só podem se tornar pós-europeus, como está acontecendo na Europa. Alguns pensadores europeus argumentam que, se a Europa mudasse radicalmente sua perspectiva e sistema conceitual, o mundo seria um lugar melhor. Mas temo que tal seja uma ilusão, porque a Europa não pode se tornar pós-europeia sem simultaneamente reter muitos dos traços europeus que definiram o continente até agora. Isso não quer dizer que a Europa e o resto do mundo não devam mudar. É claro que devem, embora não por meio da abnegação, mas por meio da autoindividuação. Uso a palavra "individuação" no sentido que lhe deu Gilbert Simondon, que via os indivíduos como seres em contínuo estado de transformação, nunca estáveis. E se me refiro à individuação, é porque somente por meio dela podemos esperar resolver as constantes tensões e incompatibilidades que enfrentamos diariamente, que a Europa enfrenta; e também quero dizer que, em vez de negar ou eliminar essas tensões e incompatibilidades, podemos buscar novas estruturas e sistemas com os quais elas sejam compatíveis.

Livro "Post-Europe", de Yuk Hui (2024).

Muitos intelectuais europeus sugerem que o erro da Europa foi a criação da União Europeia, porque o conceito de "uniformidade" é contrário à característica que verdadeiramente nos define, que é a "diversidade". A diversidade europeia, no entanto, também carrega consigo uma alta dose de opressão, especialmente nos países da Europa Central e Oriental, onde a perspectiva de não fazer parte da comunidade europeia se traduz em não fazer parte do mundo. Lá, a noção de Heimat ('lar' em alemão) parece contradizer a noção de "mundo", e não fazer parte do mundo equivale a estar em clara desvantagem. Qual será o destino desses países se a Europa embarcar em um caminho pós-europeu?

É possível criticar o que a União Europeia está fazendo sem querer dizer que o faz de forma uniforme. A uniformidade surge quando um padrão é estabelecido, como quando exigimos uma voltagem uniforme para que nossos computadores funcionem em qualquer país, em qualquer continente. Mas, para impor um padrão, a diversidade deve primeiro estar presente. A questão que me vem à mente agora é de que tipo de diversidade estamos falando e como a alcançamos. Há uma tendência a contrastar uniformidade e diversidade quando relacionamos ambos os conceitos à identidade, que é moldada pela cultura e pelos costumes. Infelizmente, essa oposição não leva a uma nova dialética política, apenas ao ressentimento nietzschiano. Em Máquina e Soberania: Para um Pensamento Planetário (a ser publicado pela Caja Negra em 2026), exploro a natureza complexa da diversidade por meio de diferentes áreas, como biodiversidade, tecnodiversidade e não diversidade (que é o que distingue os seres humanos além de sua raça ou cor, algo que tem a ver com suas diferentes formas de pensar). Vejo essas diversidades como se fossem respostas às condições do planeta. Esses três tipos de diversidade estão inter-relacionados. Sem ir mais longe, não se pode proteger a biodiversidade sem primeiro respeitar a não diversidade e cultivar a tecnodiversidade. Mas existem políticas ecológicas que se contradizem por acreditarem que essas diversidades são antitéticas.

Immanuel Kant personifica o paradoxo do cosmopolitismo europeu, que, por um lado, sustenta que o mundo pertence a todos, mas, por outro, nunca saiu de Königsberg. O mesmo poderia ter acontecido com a Europa, que supostamente espalhou seu sistema tecnológico de vida pelo mundo sem que sua concepção de ser tivesse o mesmo efeito. De certa forma, o corpo da Europa está espalhado pelo planeta, enquanto seu coração permanece na Europa. Poderíamos dizer que um dos problemas que a Europa enfrenta atualmente é saber onde está?

O conceito geográfico que define a Europa mudou ao longo do tempo. Basta observar quais eram as linhas divisórias entre a Europa e a Ásia na época da civilização helenística e quais são agora. Karl Löwith afirmou em seu artigo "Niilismo Europeu" — incluído no livro "O Homem no Centro da História" (Herder, 1998) — que a Europa manteve um antagonismo político e espiritual com a Ásia. Já que você mencionou Kant, direi que a maior força da Europa pós-moderna foi a invenção da razão, porque se você tem uma razão, também está certo sobre qualquer um que discorde de você. Embora Kant seja um grande pensador da razão, ele não era um racionalista como Wolff. De fato, pode-se dizer que não há razão per se em Kant. Susan Neiman fez uma boa pergunta sobre isso: "Por que nenhum estudo rigoroso do conceito de razão de Kant jamais foi escrito?". Eu tenho uma resposta: porque não há nada que possa ser definido como razão. No mínimo, haveria uma "epigênese da razão", que seria algo como um corpo que nunca se realiza plenamente e está em constante desenvolvimento. Quando a razão se transforma em mero racionalismo, especialmente se se transforma em racionalismo tecnológico, deixa de ser razão e se torna um abuso.

Um dos pontos fascinantes do seu livro começa quando, diante desse processo de pós-europeização, você se pergunta qual é a situação da Ásia. A Europa se esquiva de uma globalização na qual não se reconhece, porque, na realidade, sua etapa final foi levada a cabo pelos Estados Unidos através do capitalismo e do pragmatismo idealista. O problema para os europeus começa com a pergunta que eles se fazem: "O que é a Ásia?" Porque é uma pergunta que ninguém faria na Ásia, entre outras coisas porque talvez o que a Europa entende por Ásia (incluindo o Oriente Médio ou a Ásia Central) nem sequer seja considerado parte do continente na Ásia. A Ásia superou seu complexo de inferioridade racial e racional em relação ao Ocidente; o problema é que sua capacidade de estabelecer um diálogo com o mundo, dado seu nível de avanço tecnológico, é bastante relativa.

Quando Jan Patočka cunhou o termo "pós-Europa", ele o fez porque a Europa, naquele momento após a Segunda Guerra Mundial, não lhe parecia mais uma grande potência mundial. O declínio da Europa, no entanto, já havia ocorrido muito antes, como Oswald Spengler e Carl Schmitt nos contaram. A ascensão do imperialismo americano no final do século XIX e início do século XX já preocupava muitos pensadores europeus, especialmente após o abandono da Doutrina Monroe. A queda do Muro de Berlim e os trinta anos de globalização que se seguiram nos colocaram em um novo cenário, que acelerou o processo de modernização global. Nesse processo, o papel da tecnologia permanece incerto, principalmente porque até agora ela era considerada apenas um instrumento, um meio para um fim, algo que já acontecia na Ásia na segunda metade do século XIX. É por isso que proponho que pensemos no papel da tecnologia, não para desenvolver uma filosofia a partir dela, mas para repensar a filosofia e, assim, facilitar um diálogo entre tecnologia e filosofia.

No livro, você estabelece uma possível diferença entre a filosofia ocidental e o pensamento oriental, afirmando que a primeira é obcecada pelo "ser" e a segunda pelo "vazio" (pelo nada). Você também afirma que a filosofia ocidental pode ser entendida atualmente como uma espécie de "tecno-logos" e que, diante da tecnologia, a Ásia só pode desenvolver uma espécie de ética comportamental, mas não pode desenvolver uma metafísica, porque esta não é algo que se origina de sua essência e, portanto, carece de mecanismos para transformá-la e adaptá-la às suas necessidades. Por assim dizer, para a Ásia, a tecnologia é seu corpo, não sua alma. Poder-se-ia pensar que, para a Europa, ela é seu corpo e alma, sem que até então tivesse sido capaz de traduzir sua antiga metafísica do ser e convertê-la em uma metafísica da tecnologia? Será que a velocidade vertiginosa com que o mundo mudou em sua forma europeizada não permitiu que a linguagem do "ser" se alinhasse com a linguagem do "ser na tecnologia", e que a Europa agora carece da linguagem para se explicar e pensar sobre si mesma?

Acredito que você esteja se referindo ao dualismo clássico entre corpo e alma, que tem sido central para a filosofia europeia, em debates teológicos e epistemológicos. Se trouxermos Descartes para o âmbito da filosofia contemporânea, veremos que grandes esforços foram feitos para superar o dualismo, de Friedrich Schelling e Georg Wilhelm, Friedrich Hegel a Heidegger. Mas não é fácil ver como a tecnologia foi seriamente dissociada do corpo. Pode-se dizer que Heidegger foi um dos primeiros pensadores a tentar trazer o problema da tecnologia para o problema do ser; ele queria ir além da concepção utilitarista da tecnologia, assim como Simondon, Jacques Derrida, Bernard Stiegler e muitos outros. No mundo intelectual asiático, no entanto, mais ênfase tem sido dada à busca por uma ética confucionista da tecnologia. E, como você comentou, todo esse processo é diabolicamente rápido, e ainda há muitas coisas pendentes de reflexão.

A pós-europeização do mundo é também uma projeção da crise imobiliária (com preços cada vez mais desproporcionais e cada vez menos acessíveis para as gerações mais jovens, não só para comprar, mas também para alugar nos centros urbanos), da turistificação das grandes capitais europeias e do efeito dominó que provocou em quase todas as cidades do mundo, do aumento dos fluxos migratórios (com perdas e transformações identitárias), do abandono do campo (que trouxe consigo a consolidação da Comunidade Europeia em Espanha, sem ir mais longe) e dos riscos que isso implica para a conservação de uma natureza cada vez mais negligenciada (com o aumento dos incêndios durante os dias de cão), e das injustiças e genocídios televisionados em todo o mundo e que assistimos diariamente sem nada a dizer e nada a fazer, paralisados pela possibilidade de um desastre nuclear, indignados com o poder de veto de certas potências perante os organismos internacionais... Todos estes fenómenos revelam já uma espécie de nostalgia como a que provocou as guerras mundiais do século passado e alguns dos episódios mais traumáticos da história europeia e internacional. Deixamos de valorizar o passado e passamos a valorizar o futuro, um futuro que agora parece cancelado. Será o presente a nossa possibilidade, o lugar onde devemos desenvolver o nosso processo de individuação?

Tudo isso que você menciona é a crise planetária que tentei descrever em Máquina e Soberania e Pós-Europa. O modelo econômico que tornou a globalização possível não é mais sustentável. A comercialização de praticamente tudo e a disseminação indiscriminada do consumismo nos levaram ao momento em que estamos. Acreditávamos que com a crise financeira de 2008 tudo acabaria, ou que pelo menos o processo de degradação desaceleraria, mas estávamos errados porque na realidade houve uma aceleração. E agora, com a Inteligência Artificial, outra aceleração se confirmou. Em Pós-Europa, proponho dois roteiros que levam à individuação. O primeiro consiste em buscar uma alternativa antagônica ao modelo consumista, algo de que estamos muito distantes, devido aos constantes acréscimos proporcionados pela tecnologia e aos vícios que eles produzem em nível majoritário, dois inimigos — o vício e a adicção — que só podemos combater se o fizermos coletivamente, pensando coletivamente. O segundo é buscar uma individualização do pensamento, superando qualquer tentativa de essencializar o pensamento ou a identidade. Esses dois roteiros devem estar sujeitos à tecnologia.

Como você mesmo nos lembra nas páginas do livro, Richard Buckmeister Fuller considerava a Terra uma nave espacial e nós, humanos, seus passageiros. Elon Musk fala sobre a colonização de Marte, embora o faça com a retórica das histórias que os milionários nos contam, mas que não nos dizem respeito porque envolvem somas de dinheiro que pouquíssimas pessoas possuem. Sua história, no entanto, tem pouco ou nada a ver com a relativização da importância de nossa espécie no planeta, mas sim com nossa hegemonia no Universo. Ele e outros milionários como ele também nos falam sobre a imortalidade, cada vez mais próxima, ao mesmo tempo em que o fim da raça humana parece cada vez mais próximo, devido ao esgotamento do planeta, nunca antes tão saqueado por nós. Serão verdadeiras as palavras do verso de Friedrich Hölderlin: "Onde cresce o perigo, cresce também aquilo que nos salva"?

Os transumanistas dominam o Vale do Silício e, graças a Donald Trump, estão fazendo suas vozes serem ouvidas e influenciando o mundo mais do que nunca. Cada país gostaria de ter seu próprio Vale do Silício, e é por isso que começamos a nos imitar. Como vamos sair dessa situação? Talvez toda essa situação sirva para nos lembrar dos versos de Hölderlin. Eu certamente acredito que, se há algo que pode nos salvar, não será algo que encontraremos em nossas ruínas depois de nos destruirmos, mas sim por meio de uma reformulação (Gesell, como Heidegger a teria chamado), que só será possível se entendermos a tecnologia de forma diferente e começarmos a implementar uma agenda de tecnodiversidade.

Leia mais

- “Precisamos de um pensamento planetário adequado ao atual processo de planetização”. Entrevista com Yuk Hui

- Cosmotécnica, alternativa decolonial. Entrevista com Yuk Hui

- Por um pensamento planetário. Artigo de Yuk Hui

- “Há uma tecnodiversidade que foi marginalizada pela modernização”. Entrevista com Yuk Hui

- Em Yuk Hui, uma Filosofia da Tecnodiversidade

- Yuk Hui e a terceira via. Fragmentar, ocupar e resistir

- ChatGPT ou a escatologia das máquinas. Artigo de Yuk Hui

- A cosmotécnica como método para pensar a relação entre tecnologia e cultura. Entrevista especial com Fernando Wirtz

- Yuk Hui e a pergunta pela cosmotécnica

- Um pensamento nômade. Entrevista com Yuk Hui

- “A tecnodiversidade implica em pensar divergências no seio do desenvolvimento tecnológico”. Entrevista com Yuk Hui

- “O capitalismo nunca será subvertido, será aspirado para baixo”. Entrevista com Bruno Latour