13 Dezembro 2017

São Paulo vive conflito prestes a explodir. Prefeito insiste na privatização total. Nos coletivos das quebradas e da classe média, gesta-se uma cultura de participação que não cumpre protocolos nem formalidades institucionais.

O artigo é de Ermínia Maricato e Paolo Colosso, publicado por Outras Palavras, 11-12-2017.

Ermínia Maricato é Profª titular aposentada da USP. Foi secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano de São Paulo (1989-1992), Coordenadora do Curso de Pós Graduação da FAUUSP (1997-2002), Secretária Executiva do Ministério das Cidades (2003-2005). É membro do Conselho de Pesquisa da USP (2007-2009). Publicou, entre outros, Metrópole na periferia do capitalismo (Hucitec, 1996) e Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana ( Vozes, 2001).

Paolo Colosso é arquiteto e urbanista (2006), bacharel em Filosofia pela Unicamp ( 2012), mestre e doutorando em Filosofia pela Universidade de São Paulo. Publicou recentemente Rem Koolhaas nas metrópoles delirantes: entre a bigness e o big business ( Annablume, 2017).

Eis o artigo.

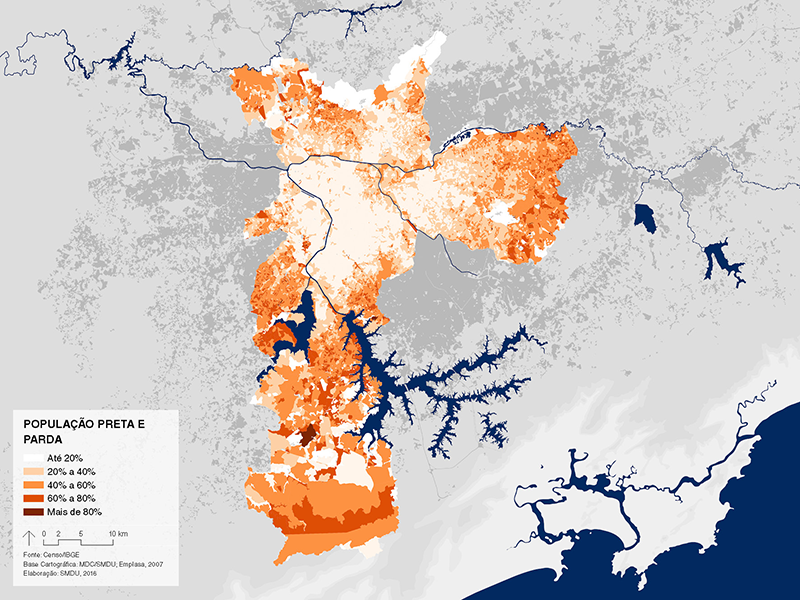

Quadro 1 – local de moradia do que o IBGE denomina “população preta e parda”

Quadro 1 – local de moradia do que o IBGE denomina “população preta e parda”

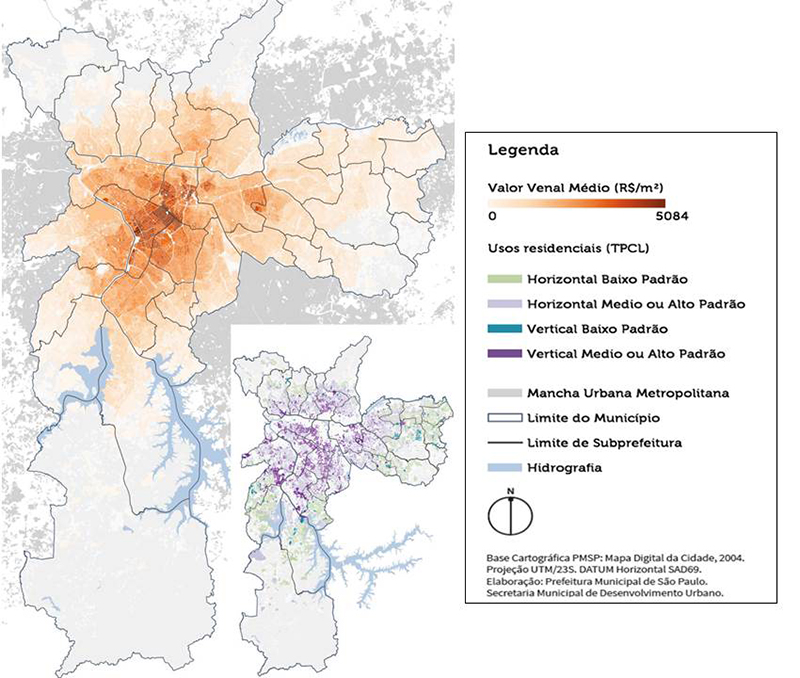

Quadro 2 – o preço do metro quadrado de terrenos e imóveis no município de São Paulo

Quadro 2 – o preço do metro quadrado de terrenos e imóveis no município de São Paulo

Quadro 3 – concentração de empregos (de toda a metrópole) no município de São Paulo

Quadro 3 – concentração de empregos (de toda a metrópole) no município de São Paulo

A desigualdade histórica e estrutural – os mapas acima mostram, respectivamente, 1) o local de moradia do que o IBGE denomina “população preta e parda”, 2) o preço do metro quadrado de terrenos e imóveis no município de São Paulo e 3) a concentração de empregos (de toda a metrópole) no município de São Paulo.

Poderíamos anexar a essa relação os mapas que reproduzem a localização das faixas de renda no espaço, a taxa de escolaridade, a expectativa de vida, a mortalidade infantil, entre outros. Mas eles apenas reafirmariam o que esses três mapas escancaram: a) a radical desigualdade social e segregação territorial que compromete as condições de vida, em especial a mobilidade urbana; b) a marca do racismo decorrente de um processo inconcluso de libertação da mão-de-obra escrava e c) a relação disso tudo com um mercado imobiliário altamente especulativo que se realiza, na maior parte das vezes, promovendo um produto de luxo, restrito para poucos. A construção desse cenário envolve uma luta surda e invisível pelos investimentos públicos (ou pela legislação urbanística) responsáveis por agregar valor às propriedades fundiárias ou imobiliárias e decidir os rumos da expansão da cidade onde moram ou irão morar as classes médias e altas formadas por brancos e brancas com maior escolaridade. Outra luta surda e invisível se dá na construção da representação simbólica dessa cidade. O centro expandido de São Paulo representa “a cidade”, ou a cidade do mercado, ou a cidade visível ou a “cidade linda” como a denominou o prefeito do município de São Paulo, João Doria. O resto é o resto, depósito de gente onde tudo é admitido. E esse “centro” simbólico tem tudo a ver com o mercado imobiliário e a moradia das camadas de rendas média e alta conforme demonstrou Villaça. O “centro” de São Paulo se deslocou, ao longo da história da cidade, do Anhangabaú, para a Avenida Paulista, depois para a Avenida Faria Lima, mais recentemente para a Avenida Águas Espraiadas e agora a prefeitura anunciou que irá levar mais adiante a fronteira da nova expansão imobiliária: rumo a Jurubatuba.

Em São Paulo uma diferença de 25 anos separa a expectativa de vida entre Itaquera (aproximadamente 55 anos) e o Jardim Paulista (aproximadamente 80 anos) conforme mostram os dados da Rede Nossa São Paulo. Dados espacializados de morte por homicídio também reafirmam essa desigualdade. A polícia reconhece o espaço da senzala urbana e o espaço da Casa Grande. Nessa cidade – não a linda, a outra – não se proíbe a ocupação ilegal, os bueiros não são limpos porque a rede de drenagem, frequentemente, inexiste, árvores não são podadas porque não há arborização urbana, as ruas não são varridas porque muitas delas não apresentam calçadas para pedestres. A julgar pelos dados, a coleta de lixo é extensiva, mas a circulação pelas periferias leva a contrariar esse fato.

A população moradora de favelas cresceu a taxas maiores do que a população total a partir dos anos 1980. Se a população “preta e parda” representava, em 2010, 37% da população do município, nas favelas essa proporção era de 67%, o que evidencia a relação entre a desigualdade urbana e racial. Nas favelas, a proporção de jovens e crianças com menos de 15 anos é bem maior do que no total do município: 30% contra 21%. A urbanização ilegal (favelas e loteamentos “clandestinos”), predominantemente pobre, negra e mais jovem, resulta em locais insalubres, com ausência de coleta de esgotos e falta de drenagem, o que favorece a proliferação de mosquitos causadores das epidemias de dengue, zika, chikungunya. Essa “cidade feia” e invisível é desconhecida em suas dimensões.

Sim, a ocupação ilegal de terras é compulsória já que não se criam alternativas legais de moradia para as camadas populares não atendidas nem pelo Estado e nem pelo mercado (capitalista formal). Condenar as camadas populares à ilegalidade fundiária urbana é o grande ardil de um processo que relaciona legislação sofisticada — “ideias fora do lugar” –, burocracia exagerada, mercado imobiliário formal (legal, capitalista) altamente especulativo, cujo acesso é restrito a uma parte da população. O controle sobre o uso e a ocupação do solo se faz de acordo com as circunstâncias. Regulação exagerada para uma operacionalização discriminatória. O controle sobre o solo não se estende às periferias que são construídas pelos próprios moradores. Forma prática de remeter o custo da reprodução da força de trabalho aos próprios trabalhadores.

Essas características não se referem apenas à cidade de São Paulo. Ao contrário, representam toda cidade brasileira de grande ou médio porte. O abismo da desigualdade urbana massiva e estrutural, decorrente de séculos de relações sociais baseadas na violência da escravidão negra, teve início e se consolidou durante todo século XX em grande medida pelo que viemos chamando de “urbanização de baixos salários”.[1] O processo de urbanização se deu paralelamente ao processo de industrialização. Essa força de trabalho instalou-se nas cidades com seus parcos recursos e baixos salários. Assentaram-se como puderam nas periferias sem infra-estrutura urbana e, mais, construíram suas próprias casas sem concurso de engenheiro e arquitetos, sem financiamento público e, especialmente, fora do mercado imobiliário privado formal. Segundo Pasternak quase 230.000 domicílios de favelas (60%) não têm acesso às ruas, mas apenas a becos e vielas. Apenas 8% dos domicílios nesses aglomerados são alcançados por caminhões, o que dificulta muito o acesso de portadores de deficiência e a coleta de lixo domiciliar. [2]

Nas periferias verifica-se de modo geral a ocupação ilegal de APP’s, APA’s, APM’s,[3] ou seja, áreas “protegidas” por uma legislação rigorosa concebida nos gabinetes de uma elite acostumada ao discurso livresco ou às “ideias fora do lugar”[4]. Essas áreas que não interessam ao mercado imobiliário, porque sua ocupação é proibida ou cerceada, são as áreas que “sobram” para a população pobre. Nas APMs da região metropolitana de São Paulo moram ilegalmente mais de um milhão de pessoas, o que compromete a vital qualidade da água que serve à população da metrópole. Mas essa cidade é invisível. Ali a lei não se aplica até porque aplicá-la exigiria incluir os trabalhadores na cidade legal, mudar a natureza do mercado imobiliário e da propriedade fundiária como a vê a elite branca, o que inclui grande parte do Judiciário e do Ministério Público. [5]

Diante desse quadro — diga-se de passagem estrutural — a mídia ou o senso comum repetem que há falta de planejamento urbano. Não é verdade. Todo município brasileiro com mais de 20.000 habitantes tem Plano Diretor e São Paulo não foge à regra. Ele é obrigatório. Após a promulgação da Constituição de 1988 as cidades foram objeto de inúmeras leis federais – Estatuto da Cidade, Saneamento Básico, Resíduos Sólidos, Mobilidade, Estatuto da Metrópole – que compõem um arcabouço extravagante em relação à realidade. Leis avançadas para uma realidade atrasada e desigual. Discurso que alimenta a alienação e contribui para disseminar uma realidade artificiosa, como diria Buarque de Hollanda.

A cidade é um big business – se a cidade “feia” era visível apenas para governos com alguma sensibilidade social, que lá promoviam políticas públicas de saúde, educação, infra-estrutura urbana, transporte coletivo, passe livre e até atividades culturais, para os que não a enxergam, sobra o reino exclusivo dos negócios da cidade ou da cidade dos negócios. Aquela que está sob os holofotes. Ali, na dita cidade linda, não há lugar para pichadores, moradores de rua, dependentes químicos, ambulantes, barracos, por um simples motivo: esses eventos desvalorizam o metro quadrado dos imóveis e atrapalham os negócios imobiliários que constituem absoluta prioridade da elite local. A Favela do Moinho e a “Cracolândia” estão no caminho de operações imobiliárias que, num primeiro momento, contaram com o protagonismo da empreiteira Odebrecht (Operação Urbana Lapa Brás no governo Kassab) e agora continuam “atrapalhando” tanto a Operação Urbana Água Branca quanto a “reabilitação” da área central de São Paulo, patrocinada pelo capital imobiliário com a grife de Jaime Lerner.

No que diz respeito a uma “guerra contra as drogas” na região da Luz, a gestão apolítica [6] gerou o que o mundo corporativo denomina “externalidades negativas”: a demolição de edifícios com pessoas em seu interior, a deterioração de patrimônio histórico e o pedido de demissão da secretária de Direitos Humanos, a primeira entre quatro secretários demitidos em oito meses de gestão. A retirada com fogo dos moradores sob o viaduto Jaceguai teve um expediente análogo: tratar a população de rua como sub-raça a ser limpa entre os entulhos e descartáveis. Em tempos de perplexidade e apatia é preciso mostrar determinação e autoridade na ação. Em ambos os casos, famílias e crianças continuam desalojadas e a eficiência das ações parece, para além da discussão sobre o desrespeito à dignidade da pessoa humana, apontar para o desastre. Tal é também o exemplo do aumento de mortes por acidentes de trânsito após o aumento da velocidade máxima permitida em eixos viários importantes [7]. Ao buscar a impressão midiática da intervenção definitiva (próprias dos vídeos games), em vez de soluções, as ações promovem mais problemas ou, no mínimo, transferem-nos de lugar. São pílulas publicitárias que animam punitivismo e estigmatizações e estão longe de solucionar problemas, como se esperaria do poder público.

Em certa medida, são vistas também como “externalidades” os desdobramentos de ações de grande impacto para a população como a privatização de terminais rodoviários, de patrimônios públicos de uso comum e a venda de áreas de até 10.000m². A eficiência – o que no mundo corporativo se mede pela rapidez entre investimento e retorno — desses projetos implica fazer consultas públicas apenas como formalidade (online, com prazos curtos), enxugar e atropelar conselhos de moradores e estabelecer vínculos pouco claros com empresas. O caso da contratação da patrocinadora do carnaval foi um sinal de alerta.[8] A contratação da administração do Teatro Municipal foi um segundo sinal.

Já a entrega dos terminais de transporte coletivo, que sob a administração de uma empresa pública poderia gerar ativos para a municipalidade, mostra por sua vez que a gestão apolítica tampouco pretende gerir setores estratégicos. Nesse novo patamar ainda imprevisível de alianças com o setor privado, parece-nos apenas que se trata mesmo de uma administração com intenção de facilitar negócios para alguns grandes players em especial relacionados às rendas imobiliárias.

A insólita “readequação” no Plano Diretor que, segundo a Prefeitura, visa melhorar a “aplicabilidade da lei de zoneamento”, também apresenta os mesmos sinais: propostas pouco claras, revisão rápida de leis construídas com debates e participação social.

Parece-nos que a gestão não-política da administração pública acentua os conflitos em vez de pacificá-los. Incita o ódio, o preconceito, busca culpados para se afirmar. E isso numa conjuntura marcada por recessão, desemprego e pauperização, somente reforça a hostilidade e violência social. Nos holofotes, tende a tornar a cidade linda para os que puderem pagar por ela e com ela extraírem grandes retornos de capital. Para o grosso da população, ora a limpeza social, ora a austeridade. Há pouca consistência nas propostas para as trabalhadoras e trabalhadores que perdem quatro horas diárias no transporte; corte para os jovens que querem acessar a cidade; corte para os adolescentes que na escola tinham leite e alimentos orgânicos; corte no atendimento à mulher em situação de violência; corte em programas de cultura para a periferia; corte no serviço de assistência social voltado aos vulneráveis; a lista é longa e citar todas as referências ocuparia muito espaço.

A cidade linda é, na realidade, uma máquina de segregação, manutenção de abismos – vale reiterar, divididos por muros, câmeras e uma polícia bem armada que mata e morre. A mesma polícia que sabe: se errar na abordagem de um morador dos Jardins enfrentará o peso da autoridade e poder conferidos pela origem da classe à qual não pertence. A mesma polícia que em algum momento se dá conta de seu papel na manutenção da ordem social de desigualdade e injustiça extremos. Se uma gestão apolítica não compreender essas contradições de uma urbanização desigual e excludente, tornará a cidade formal e visível um camarote vip de caviar way of life e, ao mesmo tempo, aumentará a imensa senzala urbana da população vulnerável. O projeto do “Centro Novo”[9] não foge desse imaginário corporativo; seus “edifícios icônicos” embelezarão nossos cartões postais sem transformações no cotidiano urbano.

Em última instância, a gestão apolítica da administração publica é um caminho desastroso, na medida em que seu maior êxito resulta implodir por completo o que precisaria ser reabilitado, a saber, os patamares civilizatórios e republicanos que visam tratar o que é público como comum, aquilo a que todas e todos pertencem, a que todos e todas devem participar, no qual devem ser incluídos como iguais. Por isso, em síntese, a gestão não-politica é um não-projeto de cidade. Falta nas avaliações da gestão corporativa da máquina pública atentar para o contingente de cidadãos e cidadãs que não entra nos horizontes da cidade linda ou na cidade do mercado. Nesse sentido, o sucesso de uma gestão apolítica não pode resultar senão num fracasso em termos urbanos.

A cidade insurgente – Junho de 2013 marcou uma inflexão da hegemonia de centro-esquerda no Brasil, cujos significados e desdobramentos estão em disputa. As forças que pareciam ter saído de algum armário estavam, na verdade, difusas mas presentes na conjuntura há algum tempo. Depois da eleição de 2014, os setores conservadores vencidos, insuflados e financiados por interesses nacionais e internacionais conduziram o país para uma regressão não prevista nos cenários mais pessimistas. Após a ruptura institucional de 2016, a soberania nacional passa a ser sistematicamente violentada, as riquezas naturais negociadas de forma irresponsável e imprudente; o congelamento dos investimentos em saúde e educação comprometem as gerações futuras. A reforma trabalhista remete-nos, por sua vez, de volta à condição colonial. Os choques decorrentes de anúncios que se sucedem é atordoante e, talvez por esse motivo, fica difícil perceber que, nos subterrâneos dessa terra em transe, há também uma recomposição de forças progressistas e a emergência de muitas novas. Menos difícil perceber é que a maior parte desses novos personagens tem a cidade como pauta e o espaço urbano como mediação e repertório de ação. É no urbano que desponta um protagonismo novo e, especialmente, jovem.

Os ânimos de 2013 provocaram reviravoltas nas práticas e representações sociais. Os episódios que trouxeram mais de um milhão de pessoas às ruas das cidades do país surpreendeu uma esquerda que havia saído delas para se resguardar nos espaços institucionais. As cidades, que viveram um ciclo virtuoso de “prefeituras democrático-populares” nos anos 1980 e 90 e que levaram o Partido dos Trabalhadores a conquistar o Governo Federal, foram esquecidas.[10] As ruas, entretanto, não ficaram vazias, mas receberam novos atores — como é próprio ao movimento da história. E não foram apenas os conservadores que as ocuparam.

Os últimos anos foram marcados por uma densa cultura política de participação que não cumpre protocolos, formalidades institucionais e, talvez justamente por isso, tornaram-se forças sociais importantes no avanço da agenda urbana e na reconstrução da democracia no país. Em São Paulo, no pós-Junho, foi notável a proliferação de uma gama de iniciativas ligadas às mobilidades ativas, à vida nas ruas, praças e parques, além do esforço tenaz, por parte do poder público municipal, para a implementação de políticas significativas de valorização do transporte coletivo – os muitos quilômetros de corredores faixas de ônibus, a modernização da frota e capilarização de linhas. Nesse caldo político um Plano Diretor mais progressista não tinha base parlamentar para ser aprovado em 2014, quando o movimento por moradia montou acampamento em frente à Câmara dos Vereadores até sua aprovação. Assim como os vereadores, o governador do Estado também se surpreendeu quando, no início das ocupações secundaristas, afirmou que a chegada do fim-de-semana acalmaria os ânimos dos estudantes.[11] Mal sabia que nos dias seguintes explodiria o maior levante jovem da história recente, cujas marcas para as próximas gerações ainda nos são insondáveis. Os secundaristas, embora não tivessem a cidade como pauta, souberam usá-la como arena para tornar visível e público o que se pretendia passar sorrateiramente.

Essas foram iniciativas de grande presença na opinião pública, mas as experimentações estético-políticas são muitas e não cessaram, apesar do golpe parlamentar de 2016. Há uma evidente retomada geral das lutas que tem a cidade como objeto. Do cicloativismo à ONG Sampa à Pé, passando pelas bicicletadas peladas. Há as lutas por espaços verdes, as ocupações artísticas de imóveis antes ociosos, há inúmeros coletivos de cultura agora unidos numa frente única. Há lutas mais especificamente feministas, como a Marcha Mundial das Mulheres, o Levante Mulher, Mulheres da Periferia, Fala Guerreira entre outras. A Igreja Católica comprometida com a Teologia da Libertação recupera espaço, como acontece na Zona Leste de São Paulo com as paróquias reunidas em torno do Povo de Deus em Movimento. O próprio movimento estudantil entrou numa nova curva ascendente, por conta das explosões de 2013 e secundarista-2015, mas sobretudo pela ampliação no acesso ao ensino nas últimas décadas. Isso inclui a abertura dos cursinhos populares organizados como cooperativas ou como parte dos movimentos sociais de juventude. Retroalimentam essa nova cena os movimentos de jornalistas periféricos que buscam construir visibilidade e identidade social, além dos já notórios coletivos de midialivrismo, que retratam e representam de perto essas experimentações. E aqui fazemos apenas um sobrevoo. [12]

Já as ocupações, antes uma tática destinada apenas a dar moradia e uso a edifícios ociosos, agora se tornaram a forma urbana por excelência do povo pobre organizado ao qual se somam os imigrantes. No inicio de 2017, o MTST exigiu a continuidade de contratos do MCMV Entidades, na frente do escritório da Presidência da República na Paulista. No Tribunal de Justiça, a Frente de Luta por Moradia (FLM) luta pela suspensão de despejos. No CDHU a União de Movimentos de Moradia exige habitação. A Frente Única da Cultura ocupou a Secretaria da Cultura. A Ocupação da Câmara dos Vereadores é o capítulo mais recente, mas certamente não o último. Reunidos no Fórum em Defesa da Cidade, estudantes secundaristas, jovens do Levante Popular da Juventude, da UNE, do Periferias por um Outro Brasil, da Frente Única pela Cultura se insurgiram contra o corte no passe livre e as iniciativas pouco transparentes de privatização do patrimônio público. A ação se transformou num movimento de coleta de assinaturas de eleitores para um projeto de lei iniciativa popular exigindo um plebiscito sobre as privatizações. Pode-se dizer que há fragmentação, mas não apatia, como muitos pensam. Semana após semana as manifestações se sucedem, campos se reorganizam.

Se jovens, mulheres, LGBT’s, mobilidade, moradia, segurança alimentar são protagonistas e temas que trazem novidade aos movimentos populares, a luta contra a desigualdade étnico-racial atravessa todas elas. De fato, a pobreza, assim como as periferias, as favelas e os cortiços têm cor predominante. Isso numa sociedade onde 53% é feita de negros e negras. Entre esses a luta cresce mais do que em qualquer outro lugar, animada por entidades voltadas para cultura, educação, violência, gênero, e outros temas. Para ficarmos em poucos exemplos, basta lembrar do Coletivo Negro, Uniafro, Frente Alternativa Preta, SOS Racismo, Convergência Negra, Rede de Proteção e Resistência Contra o Genocídio, Campanha Libertem Rafael Braga. Iniciativas que unem as pautas étnico-raciais às desigualdades sócio-espaciais.

Ora, as cidades são os locais da democracia direta — que o diga o mundialmente famoso e brasileiro Orçamento Participativo. Os novos personagens apontam para uma cidade aberta, feita de interações mais solidárias, transparentes e inventivas, menos desigual, menos preconceituosa, coletivamente vivida como direito e como espaço do comum e que se manifesta por assembleias, performances, hashtags, midialivrismo, mapas colaborativos, cozinhas coletivas, comunitarismo nas praças, aulas públicas, saraus, slam, contra uma cidade tendencialmente gerida como negócio e para poucos. A urbanização desigual paulistana concentra capitais, infraestruturas, informações, mas também concentra sujeitos que se insurgem.

A vitória sobre a ditadura militar e a construção do último ciclo democrático no Brasil passou pela luta sindical, mas também já passou pelas cidades — como mostraram muitos estudos, em especial o de Eder Sader, Quando novos personagens entraram em cena. A reconstrução do novo ciclo democrático, que vai muito além de 2018, certamente também vai além do espaço institucional: exige recuperar ruas, praças e bairros como locais de resistência e construção do futuro. Será necessário passar pelos territórios onde o povo vive e sofre as experiências cotidianas de espoliação.

E se as esquerdas não se derem conta de uma vez por todas de que os processos sociais se espacializam, expressam-se na cidade desigual e dividida, se não perceberem que o espaço urbano em disputa diz respeito ao conflito de classes – mediado pela máquina pública – e, mais, que nesse há uma enorme latência de forças transformadoras, será difícil formular um novo ciclo de democratização da democracia.

Notas:

[1] MARICATO. E. Metrópole na periferia do capitalismo São Paulo: Hucitec, 1997.

[2] PASTERNAK, S. Favelas: fatos e boatos. In Kowarick, L. e Fruguli. H. (orgs) Pluralidade urbana em São Paulo. São Paulo: Editora 34. 2016

[3] Áreas de Proteção Permanente, Áreas de Proteção Ambiental e Áreas de Proteção dos Mananciais.

[4] Fazemos menção aqui à já clássica expressão de Roberto Schwarz em Ao vencedor as batatas. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1992

[5] Melancolia nas cidades. Café Filosófico (YouTube)

[7] Cf. Número de mortes no trânsito aumenta pelo 4º mês seguido. Veja São Paulo, 2017.

[8] Por favorecimento, MP pede condenação de cúpula da gestão Doria

[9] Prefeitura recebe o projeto Centro Novo

[10] MARICATO, E. Para entender a crise urbana. São Paulo: Expressão Popular 2013.

[11] O episódio está registrado em MEDEIROS, Jonas. Escolas de Luta. Veneta, 2016, p. 102

[12] Boa parte desses eventos foram reconstituídos também em COLOSSO, Paolo. Rem Koolhaas nas metrópoles delirantes – entre a Bigness e o big business. São Paulo: ed. Annablume, 2017.

Referências:

MARICATO. E. Metrópole na periferia do capitalismo São Paulo: Hucitec, 1997.

MARICATO, E. Para entender a crise urbana. São Paulo: Expressão Popular 2013.

MEDEIROS, Jonas. Escolas de Luta. Veneta, 2016, p. 102

COLOSSO, Paolo. Rem Koolhaas nas metrópoles delirantes – entre a Bigness e o big business. São Paulo: ed. Annablume, 2017.

PASTERNAK, S. Favelas: fatos e boatos. In Kowarick, L. e Fruguli. H. (orgs) Pluralidade urbana em São Paulo. São Paulo: Editora 34. 2016

“Governo Dória deve rever plano Diretor para atrair investidores”. Estado de São Paulo, 11 de novembro de 2016.

“Prefeitura vai revisar legislações urbanas para impulsionar produção de imóveis”. Secovi, 22 de fevereiro de 2017.

"Gestão Dória orientou AMBEV a inflar proposta para vencer concorrência por Carnaval”. Rádio CBN, 12 de junho de 2017.

“‘No escuro’ gestão Dória inicia ajuste nas regras que definirão novas obras”. Folha de S. Paulo,14 de junho de 2017.

Leia mais

- A herança de exclusão na história do Brasil

- Orçamento 2018 ampliará desigualdade social no Brasil

- A contribuição das favelas para uma outra política urbana. Entrevista com Eduardo Moreno

- Estudo mostra que, em 2015, apenas 42% dos esgotos eram tratados

- Zika, a epidemia da desigualdade

- Zika, chikungunya e dengue: entenda as diferenças

- A humanidade e a Criação em risco por causa da industrialização e da corrupção

- Incêndio nas favelas e valorização imobiliária

- Ação da polícia para acabar com cracolândia gera terror em moradores e dependentes

- A periferia afastada da política

- Caso Rafael Braga: e o tal Estado de Direito?

- Periferia e fronteiras, intuição mais forte da teologia da libertação. Entrevista com Arturo Sosa

- Desemprego entre negros é 60% maior do que entre não negros na Região Metropolitana de Porto Alegre, aponta FEE