"A Big Tech se diz imaterial; mas suas infraestruturas não são. Investigamos o saque das riquezas do Sul, a contaminação das comunidades e sobretudo os preconceitos e a segregação que se escondem por trás do 'capitalismo de dados'", escreve Maximilian Jung, ativista de justiça climática na Degrowth Belgium, investiga as histórias ambiental, decolonial e global da economia digital, em artigo publicado por Transnational Institute (TNI) e republicado por Outras Palavras, 05-07-2023. A tradução é de Maurício Ayer.

O Transnational Institute (TNI) é um instituto internacional de pesquisa e proposição política, em atuação desde 1974, comprometido com a construção de um planeta justo, democrático e sustentável. O TNI tem a reputação de construir análises originais fundamentadas em pesquisas sobre as principais questões globais, muitas vezes de modo pioneiro em diversos temas. Como um instituto não sectário formado por pesquisadores, ativistas acadêmicos e de movimentos sociais, o TNI se esforça por combinar a análise de panorama geral com propostas e soluções que sejam justas e pragmáticas.

O TNI produziu uma série de análises reunidas no relatório State of Power: Digital Power 2023, publicadas em inglês no site do instituto. Em parceria exclusiva, as análises serão publicadas em traduções originais em português por Outras Palavras. Leia outros textos da série aqui.

O maior data center de Berlim fica localizado em um prédio cinza sem rosto, entre uma repartição da receita federal, duas concessionárias de carros usados e uma loja de materiais de construção, no bairro de Siemensstadt. Ele supre sua alta demanda de energia da usina movida a carvão de Reuter West, que fornece eletricidade a 1 milhão de residências em Berlim e não fica longe do data center. Visto de fora, não se parece em nada com o modo como as Big Techs retratam a nuvem, como um espaço digital aéreo e irreal. Dentro do prédio há pilhas e mais pilhas de servidores, zunindo e consumindo enormes quantidades de eletricidade produzida com combustíveis fósseis e de água, para fazer circular fluxos massivos de dados.

Parece improvável que este local, gerido pela empresa japonesa de telecomunicações NTT, tenha alguma ligação com a história do bairro, construído pela gigante Siemens para a sua produção industrial e para a habitação dos seus trabalhadores, há mais de 120 anos. Ainda assim, esse prédio e a infraestrutura que ele representa possibilitam a operação de 10 das empresas mais ricas e poderosas do mundo. É uma manifestação da exploração das pessoas e do extrativismo que assola o planeta e que cada vez mais tenta colonizar nossas vidas e relações sociais na forma de dados.

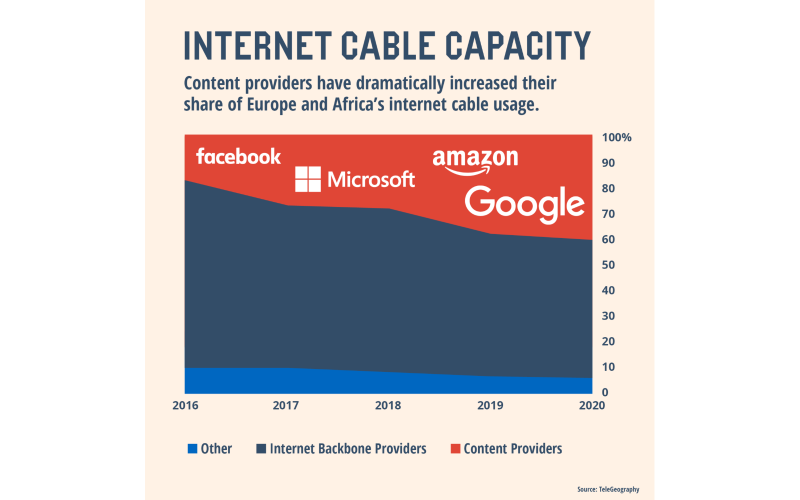

Grandes empresas de tecnologia, como Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft ou Meta, bem como suas versões chinesas, como Alibaba, Tencent e Weibo, gostam de afirmar que os dados são uma nova “matéria-prima” que está aí para ser pega. Uma reserva que aguarda ser descoberta por atores competentes, que irão explorá-la e liberar todo o potencial dos dados em benefício da humanidade. A mais recente cartada do diretor financeiro do Google, por exemplo, foi abandonar a metáfora dos dados como o “novo petróleo” para, em vez disso, compará-los à luz solar, sugerindo que os dados são “um recurso renovável, inesgotável (especialmente em comparação com o petróleo finito) e sem dono, que pode ser colhido de forma sustentável”. [[1]

Essa narrativa naturaliza e oculta as infraestruturas altamente disseminadas, construídas para gerar dados, além da aspiração das corporações de transformar potencialmente qualquer experiência humana e interação social em dados passíveis de serem extraídos. Isso não apenas viola nossa privacidade, deixando-nos sem meios para manifestar um consentimento significativo, como também – pelo fato de os dados serem sempre relacionais – nos insere em relações nas quais participamos da opressão uns dos outros. [2]

Essa narrativa também oculta aqueles que se apropriam, agregam e vendem esses dados para a obtenção de lucro econômico, logo, também as suas escolhas subliminares a respeito de quais dados vale a pena coletar e de como eles são armazenados, rotulados e analisados. Minimiza a violência envolvida na extração dos materiais usados para a transformação digital e a exploração que a faz funcionar, seja a mineração de metais, a fabricação de peças, a brutalização de comunidades e a sua privação de recursos vitais, seja ao despejar lixo tóxico em aterros sanitários ou descarregar os piores horrores da moderação de conteúdo sobre traumatizados “trabalhadores de cliques”. Em última análise, despolitiza as decisões que deram origem à economia digital e procura roubar-nos os meios para vislumbrar futuros diferentes.

(Foto: Reprodução)

Em vez de considerar os dados como um recurso, devemos entendê-los como experiência humana e relações sociais que são “datificadas” e transformadas em uma commodity, que então pode ser vendida. Isso não acontece naturalmente, requer muita intervenção política e violência e tem graves consequências tanto para os indivíduos quanto para as sociedades. Deveríamos retomar Karl Polanyi para guiar nosso pensamento através do processo de mercantilização (commodification) e suas consequências. Em seu clássico A Grande Transformação, ele descreve a violência histórica necessária para garantir que a terra, o trabalho e o dinheiro sejam transformados em mercadorias e para criar a sociedade de mercado, um sistema econômico totalmente separado e “auto-regulado”, dirigido e controlado por mecanismos de mercado. Essa lógica econômica, porém, logo viria a colonizar e dominar a lógica social. [3]

A diferença fundamental entre mercadorias comuns (como petróleo ou trigo) e terra, trabalho e dinheiro é que trabalho e dinheiro são o que Polanyi chama de mercadorias fictícias, pois são a base essencial da vida humana. Tratá-los como se fossem mercadorias comuns destrói as próprias pré-condições para a produção de mercadorias e é a causa de três crises inter-relacionadas: 1. a desintegração das comunidades e a crescente pressão sobre o trabalho do cuidado; 2. o esgotamento da natureza; e 3. a financeirização da economia – com sua destruição recorrente de meios de subsistência em todo o mundo. [4]

Esses desenvolvimentos não teriam sido possíveis sem os processos coloniais de apropriação, posse, escravização e extração. Esses processos são a base da mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro na Europa, e a criação da sociedade de mercado e sua subsequente expansão. [5] A violenta expropriação das terras nas Américas é a precursora da privatização dos bens comuns. Sem a escravidão, a racialização e a comercialização literal de milhões de negros e negras, a mercantilização do trabalho seria impensável. [6] O trabalho escravo nas plantações, a pilhagem e as instituições financeiras que emergiram intimamente ligadas à escravidão foram fundamentais para fornecer o capital para a industrialização e os processos descritos por Polanyi. [7]

Como funcionou a mercantilização na Europa? Tomemos a descrição do trabalho feita por Polanyi. Ele defende que o trabalho é essencialmente outro nome para uma atividade que não pode ser separada da vida humana em si. Para mercantilizá-la, a terra de propriedade comum teve de ser privatizada, sua população camponesa foi violentamente desapropriada, as formas antigas e locais de criação de bem-estar social foram abolidas e homens, mulheres e crianças foram obrigados a migrar para trabalhar nas fábricas que surgiam nos centros urbanos. Somente quando privados de seus meios de subsistência e produção, somente quando violentamente forçados a fazê-lo, as pessoas passaram a vender seu trabalho em um mercado nacional institucionalizado em troca de salários miseráveis. O trabalho foi finalmente mercantilizado.

A inovação tecnológica, paga com o capital que vinha das colônias, precisava dessa forma de organização do trabalho para funcionar. Nesse sistema, o trabalho do cuidado – limpar, alimentar, cuidar dos idosos e criar os filhos – torna-se uma atividade apropriada pelo capital, passando a se referir à reprodução da força de trabalho, em vez do apoio e da alimentação da vida humana. [8]

Desde então, a lógica do mercado expandiu-se globalmente e em todas as esferas da sociedade. Como Polanyi escreveu: “Uma economia de mercado só pode existir em uma sociedade de mercado. [9 Embora nossa comunicação com amigos ou familiares, em que compartilhamos nossos pensamentos e experiências íntimas, ou nossas funções corporais, aquilo que simplesmente fazemos em nossas vidas cotidianas, não se destinem a produzir dados, no capitalismo digital essas coisas se tornaram mercadorias, transformadas por meio de extração, abstração e agregação. Esses dados podem ser vendidos e usados de volta sobre nós na forma de anúncios direcionados”.

As três crises inter-relacionadas do trabalho, da terra e do dinheiro se juntam no processo de mercantilização dos dados, aquilo que geralmente chamamos de digitalização. Esse processo exacerba, ao invés de aliviar, o esgotamento da natureza, por meio da extração de diversos materiais. Constrói-se com mão de obra explorada, ao mesmo tempo em que fortalece a vigilância sobre os trabalhadores e aumenta sua precarização. Finalmente, possibilita a financeirização da economia, que por sua vez o financia.

A grande transformação, a sociedade de mercado no século XXI, pretende captar a própria vida humana e para mercantilizá-la integralmente. Este ensaio é sobre a história dessa mercantilização, sua relação com a crise ecológica e as saídas para ela.

(Foto: Reprodução)

A digitalização tem uma história muito mais longa do que geralmente se entende. Os primeiros computadores – operados por mulheres – foram usados para gerenciar o enorme volume de dados provenientes dos censos na virada do século XX. Os governos queriam saber sobre seus cidadãos e o meio ambiente para governá-los. Os cidadãos, cujos dados foram coletados, foram transformados e abstraídos por burocratas em uma “população”, cujo atributos particulares poderiam ser gerenciados e administrados. Da mesma forma, os militares – com uma importância central na formatação das tecnologias essenciais para a captura de dados – queriam prever o tempo para fins bélicos ou para aumentar a produção do setor da agroindústria. [10]

Para entender a mercantilização dos dados, é vital entender a história das tecnologias de informação e comunicação (TICs). A internet e a maioria das outras tecnologias – de microprocessadores ao sistema de posicionamento global (GPS) e telas sensíveis ao toque que habilitam nossos smartphones e os tornam “inteligentes” – surgiram por meio de investimentos estatais e pesquisas do complexo militar-industrial dos EUA (e em menor escala, o Reino Unido). [11] A predecessora da internet, a ARPANET, foi concebida para consolidar a hegemonia dos EUA e antecipar as sublevações sociais, tanto no exterior como no próprio país, o que gerou ferrenha oposição do movimento antiguerra.

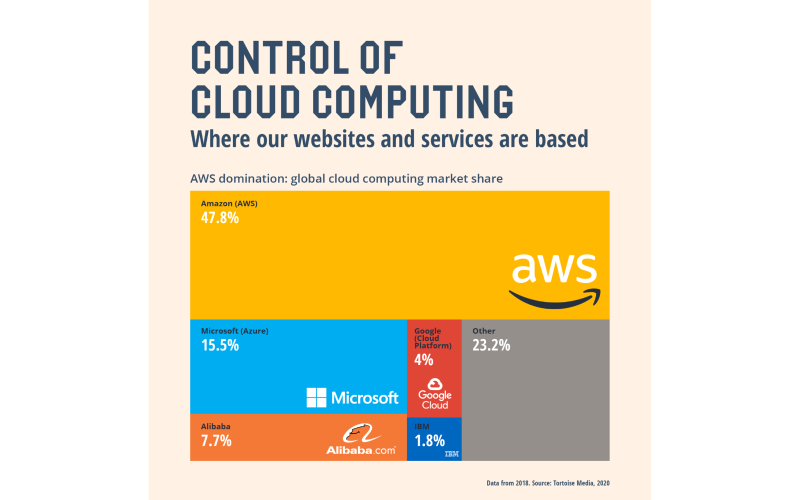

Esforços para criar redes semelhantes na antiga União Soviética [12] ou no Chile [13] mostram que havia alternativas, mas que essas redes eram destinadas e utilizadas para o planejamento central ou democrático. [14] Com o início das políticas neoliberais entre os anos 1980 e 1990, essas tecnologias foram comercializadas, juntamente com muitas infraestruturas públicas, que atingiram seu auge durante o governo Clinton, com a privatização e comercialização da internet. O mantra da autorregulação se traduzia no fato de que as empresas poderiam moldar as primeiras políticas de internet ao seu gosto. Enquanto a vigilância do estado continuou, as empresas tiveram rédea solta para moldar a internet nas próximas décadas.

Essa abordagem não regulatória prevaleceu até a década de 2010, quando os formuladores de políticas na América do Norte e especialmente na Europa, confrontados com as poderosas empresas Big Techs e a ameaça aos seus sistemas democráticos, decidiram intervir para conter os maiores excessos.

Desde a década de 1970, o setor financeiro se desenvolveu em conjunto com o setor de informação e comunicação. A digitalização possibilitou a financeirização, fornecendo uma ampla gama de aplicativos em troca de capital de risco. [15] Durante a década de 1990, por exemplo, volumes sem precedentes de capital de risco foram injetados em empresas de internet que prometiam sucesso nos negócios. A crise das pontocom no início dos anos 2000 destruiu esses sonhos, mas os sonhos relacionados com a publicidade permaneceram fortes. Seus modelos foram baseados na coleta de dados que deveriam tornar os anúncios mais relevantes para (ou seja, dirigidos para) usuários, fazendo-os gastar mais.

Assim, a coleta de dados foi codificada no próprio coração da internet. Além da vigilância estatal, nasceu a vigilância privada com fins lucrativos, permitindo a geração e transformação digital da atividade do usuário em dados. [16] Embora o público seja (com razão) altamente crítico em relação à vigilância estatal, a vigilância com fins lucrativos muitas vezes foge desse escrutínio, mesmo considerando a cooperação contínua entre as Big Techs e o complexo militar-industrial. [17] O aumento do engajamento dos usuários em sua própria vigilância é buscado por todos os meios possíveis, incluindo estratégias de gamificação e dependência. Como expressou Blayne Haggart, estudioso de política digital da Brock University do Canadá: “Construímos uma economia e uma sociedade baseadas em dados, na qual a lista do que pode ser transformado em dados e mercantilizado – batimentos cardíacos, conversas, nossas preferências expressas – é limitada apenas pela nossa imaginação”. [18]

(Foto: Reprodução)

Na percepção popular, as inovações tecnológicas e os avanços computacionais são vistos como um processo de desmaterialização progressiva – uma narrativa que pode fazer crer na digitalização como um caminho de salvação ecológica. Tecnologias como a “nuvem” têm na sua onipresença, sua desconexão com o ambiente físico, um elemento-chave de venda. A invisibilidade é uma característica central dos sistemas de infraestrutura de grande escala – eles não devem ser vistos. Desenterrar essas histórias nos ajudará a entender melhor como a mercantilização dos dados se tornou possível, qual o custo ecológico dos dados e como eles fortalecem as relações extrativistas e coloniais.

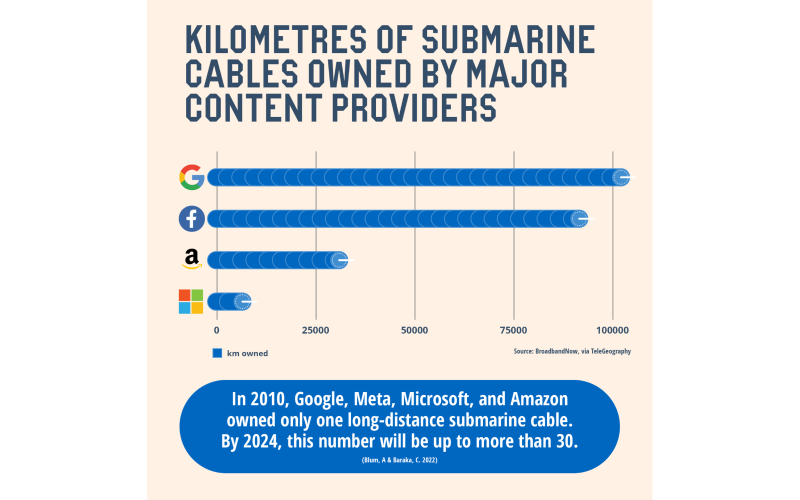

Olhando para trás, para o período em que os telégrafos começaram a conectar os impérios e suas colônias, principalmente por meio de cabos submarinos, a materialidade das redes de comunicação tornou-se visível. [19] É fato que a desigualdade dessa infraestrutura global persiste, mas a mudança dos atores envolvidos no financiamento dos cabos que são lançados no fundo do oceano também revela as descontinuidades quanto a quem detém o poder sobre a comunicação global e sua infraestrutura. Há 120 anos, as instalações foram financiadas por impérios, que imaginavam implementar uma fiscalização mais eficiente e um comando mais imediato sobre suas colônias, e utilizaram os recursos coloniais para construí-las.

As empresas de cabeamento britânicas, por exemplo, tinham uma importante vantagem que lhes permitiu controlar o mercado ao longo do século XIX, que foi a sua capacidade de isolar cabos subaquáticos com uma goma de guta-percha, semelhante à borracha – látex natural –, à qual elas tinha acesso nas colônias da Península Malaia. Os malaios partilharam com oficiais coloniais britânicos o seu conhecimento indígena sobre seu meio-ambiente, inclusive sobre a seiva dessa árvore específica e suas propriedades, que por sua vez se tornaram indispensáveis para o início da história da internet. Sua extração logo se tornou um desastre ecológico. O primeiro cabo transatlântico, lançado em 1857, entre o oeste da Irlanda e a Terra Nova (Newfoundland), no Canadá, foi isolado com 250 toneladas de guta-percha, sendo que cada árvore derrubada rendia em média 312 gramas desse material. Quando os britânicos proibiram a derrubada da árvore em 1883, ela já havia sido extinta em muitas regiões da atual Malásia. No início do século XX, cerca de 200 mil milhas náuticas (370 mil km) de cabos cruzavam o fundo do oceano, o que consumiu a seiva de cerca de 88 milhões de árvores. [20]

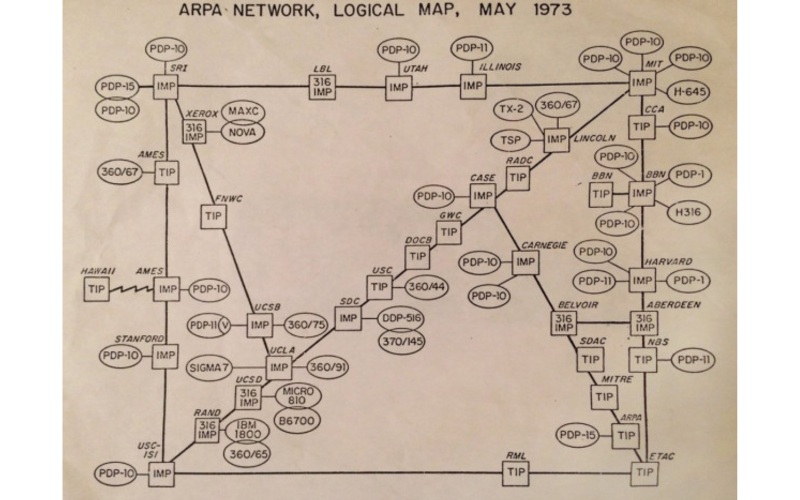

Hoje em dia, os países e povos das antigas colônias são tratados, antes de mais nada, como recursos a serem explorados, em vez de serem conectados em função de suas próprias necessidades. Muitos cabos submarinos de fibra ótica ainda seguem rotas estabelecidas durante o período colonial. Cada vez mais os gigantes globais da tecnologia financiam, constroem e controlam novos cabos. Em 2010, Amazon, Google, Meta e Microsoft possuíam apenas um cabo submarino de longa distância. Até 2024, serão mais de 30. Este número inclui projetos como o cabo Equiano do Google conectando toda a costa oeste africana ou o cabo 2Africa, de propriedade da Meta, que contorna todo o continente e se ramifica para os Estados do Golfo, Paquistão e Índia, provendo 3 bilhões de pessoas com uma capacidade de conexão ainda inigualável. Construir seus próprios cabos dá às Big Techs um controle técnico e operacional sem precedentes – qual tráfego de dados está indo para onde e em que velocidade – e acesso privilegiado aos dados e à atenção de 1,4 bilhão de usuários de Internet em potencial. [21]

A Meta e o Google podem arcar com os enormes investimentos de capital necessários para instalar esses cabos, mesmo sem ter que vender a banda larga, uma vez que as receitas potenciais de uma nova base de usuários são consideradas um retorno suficiente do investimento. Nanjira Sambuli, uma defensora de igualdade de direitos baseada em Nairóbi, observa: “O que é mais interessante na tecnopolítica é a ‘corrida para conectar os desconectados’ e retê-los em uma determinada plataforma […] porque tudo gira em torno dos dados. Quantos dados posso obter sobre as pessoas, para que eu possa vender anúncios, para criar mecanismos para mantê-los ligados ao que ofereço”. [22]

A natureza colonial da economia digital torna-se mais evidente nas velhas e novas arenas do extrativismo em todo o mundo. O extrativismo aparece de muitas formas – a fabricação de um volume exponencialmente crescente de dispositivos eletrônicos e digitais (consumidores) depende não apenas da exploração de terras-raras, outros metais e trabalho humano, mas também da logística de transporte movida a combustíveis fósseis. Além disso, sua produção e descarte geram resíduos, poluição e toxicidade.

A mineração costuma ser a arena mais mortal para os defensores dos direitos humanos e do meio ambiente, muitas vezes de comunidades indígenas. A Global Witness denuncia que 1.733 desses defensores foram mortos nos últimos dez anos, de um total que inclui muitos assassinatos que não são contabilizados, enquanto atuavam para defender suas terras da exploração.23 Tanto a transição “verde” quanto a digital, ambas estão intensificam a natureza extrativista da economia.

Grande parte da atenção pública preocupada com os metais cruciais na economia digital tem se voltado justamente para a mineração de lítio na Bolívia, o trabalho infantil e escravo na “mineração artesanal” de cobalto na República Democrática do Congo, ou os conflitos geopolíticos em torno de metais de terras-raras. O estanho é geralmente associado a latas e não a computadores, mas metade dos suprimentos mundiais são atualmente consumidos pela indústria eletrônica; e 30% são extraídos nas “ilhas de estanho” de Bangka e Belitung, na costa de Sumatra, onde uma mineração não regulamentada reduz ricos ecossistemas de florestas tropicais a terrenos baldios tóxicos. Desde que os holandeses colonizaram as ilhas na década de 1870, a administração colonial procurou intensificar e industrializar as práticas de mineração pré-existentes.24 A mineração de hoje, caracterizada por baixa tecnologia, trabalho intensivo e altos riscos, destruiu o ecossistema costeiro, que fornecia um meio de subsistência para os pescadores locais, criou poças de água estagnada que são criadouros de dengue e malária e provou ser mortal para os mineiros. [25]

Mesmo depois de extraídos os recursos, a manufatura de produtos de alta tecnologia contamina e envenena seus trabalhadores e suas comunidades. A produção de microchips, por exemplo – que foi deslocalizada da Califórnia e de Nova York para locais globalizados mais baratos e menos regulamentados na “Ilha do Silício” (Taiwan) ou em “arrozais de silício” (China) –, envolve o uso de insumos químicos intensivos no uso de minérios extraídos. Em 2002, para montar um microchip, eram necessárias 630 vezes a massa do produto final como insumo de produção e até 300 etapas de processamento. Estas requerem grandes quantidades de eletricidade, água e produtos químicos. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), por exemplo, deve consumir 7,2% da eletricidade de Taiwan e, em plena seca causada pela crise climática, as instalações da TSMC consomem cerca de 63 bilhões de litros de água por ano. [26]

Em Endicott, no estado de Nova York, milhares de litros de solventes cancerígenos, como tricloroetileno (TCE) e percloroetileno (PCE), acabaram sendo derramados no solo, envenenando os lençóis freáticos e levando ao aumento das taxas de câncer e defeitos congênitos. Durante o processo judicial, movido por mais de mil residentes de Endicott, a IBM teve que divulgar o conteúdo de um “Arquivo de Mortalidade Corporativa”, no qual rastreou dados demográficos e a causa da morte de 33.730 ex-funcionários. Os dados mostram taxas crescentes de câncer no sistema respiratório, de intestino e de mama desde 1969. A IBM tentou bombear a água subterrânea contaminada, mas para isso demorou 24 anos e foi preciso uma decisão do Departamento de Conservação Ambiental do estado de Nova York ordenando que a empresa fizesse testes da qualidade do ar e instalasse sistemas de mitigação em residências e edifícios públicos. Mas a poluição em Endicott não é nem de longe um caso isolado. [27] O Vale de Santa Clara, mais conhecido como Vale do Silício, tem 23 locais catalogados como pontos de “Superfundo” – contaminados com substâncias perigosas – o maior número de todos os condados dos EUA. Não há nenhuma certeza de que a limpeza possa ser bem-sucedida. Muitos outros lugares enfrentam problemas semelhantes em todo o mundo.

O acesso à água tem um peso decisivo, não apenas na produção de semicondutores, mas também na alocação geográfica das enormes fazendas de servidores, insaciáveis por energia e por água, que garante o seu bom funcionamento e resfriamento constante. Muitas vezes, as empresas estabelecem acordos vantajosos com administrações municipais ou estaduais para satisfazer sua voracidade por água por décadas. Os efeitos tornam-se cada vez mais visíveis sob o estresse hídrico provocado pela seca. Por exemplo, o NSA Data Center em Utah (um dos estados mais secos dos EUA), que na época de sua construção foi a terceira maior estrutura de servidores do mundo, tinha um uso estimado de cerca de 6,5 milhões de litros de água por dia, privando as comunidades locais e seus habitats. A NSA inicialmente até se recusou a divulgar esses dados, alegando tratar-se de “assuntos de segurança nacional”. A contestação em relação ao uso de água não teve sucesso, pois a cidade de Bluffdale concedeu água à NSA, com descontos, pelos próximos anos. [28]

As nuvens “efêmeras” são frequentemente instaladas em áreas rurais como o Utah ou nas colinas de Guizhou, e em países “frios” como Finlândia, Islândia, Irlanda ou Suécia. Nesse caso, a imaginação imperial e a propaganda corporativa apresentam esses locais como remotos, “naturais”, o que obscurece seus impactos ambientais, bem como as ações de intervenção política que foram usadas para desembaraçar sua construção. Como sempre, a imagem abstrata e imaterial da nuvem esconde o contrário.

Finalmente, os dispositivos eletrônicos e digitais, especialmente devido à sua curta vida útil, vão alimentar o fluxo de resíduos. Todos os anos, o mundo descarta quase 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico. A esmagadora maioria dos resíduos proveniente do Norte Global acaba por ser exportada para o “Mundo da Maioria”, vai da América do Norte e da Europa para a Nigéria ou Gana, do Japão para a China, de Singapura para a Índia. A maior parte dos resíduos acaba em aterros sanitários, onde metais pesados como chumbo, mercúrio, cádmio e outras toxinas vazam para o solo e contaminam os lençóis freáticos e a cadeia alimentar. A reciclagem e a coleta nesses locais ocorrem em condições precárias e por meio de métodos brutos e altamente tóxicos, incluindo esmagamento, queima a céu aberto e banho de eletrônicos em ácidos, para coletar pequenos restos de materiais preciosos que podem ser vendidos. A exposição a vapores tóxicos é perigosa para os trabalhadores, que muitas vezes são crianças, inibindo o desenvolvimento do cérebro, do sistema nervoso e do sistema reprodutivo. Muitos não vivem além dos 20 anos, sucumbindo a ferimentos, feridas não tratadas, doenças respiratórias e câncer. [29]

Zygmunt Bauman diz que essa forma de colonialismo tóxico é caracterizada por terras descartáveis e pessoas descartáveis. [30] Estende-se ao mundo virtual. Trabalhadores digitais nas Filipinas ou na Índia precisam lidar com conteúdo pornográfico, de violência extrema ou abusivo para gigantes da mídia social. A análise de vídeos de suicídios, decapitações, massacres ou abuso sexual de crianças causa traumas graves e outros danos psicológicos, a ponto de os próprios trabalhadores tentarem o suicídio. Ao contrário dos moderadores baseados nos Estados Unidos, os trabalhadores do Mundo da Maioria não recebem apoio psicológico adequado, nem são compensados após processos judiciais bem-sucedidos nos Estados Unidos. As disposições legais muitas vezes isentam as Big Techs de muitas responsabilidades para com seus funcionários, deixando o exército de reserva global de mão-de-obra desses países lutando e deixando claro para eles que podem ser trocados e descartados. [31]

(Foto: Reprodução)

Somente quando olhamos para o capitalismo (digital) através de lentes coloniais é que somos capazes de entender esses processos de extração e expropriação e a fronteira contemporânea da expansão capitalista. No ímpeto de abrir novos mercados, gerar novo crescimento e explorar cada vez mais “exteriores”, o capitalismo voltou-se “para dentro”. As empresas digitais que buscam maximizar os lucros penetraram em cada vez mais camadas no interior da própria vida humana, enclausurando e colonizando tempos e espaços privados anteriormente não mercantilizados. [32]

Voltando a Polanyi, essa transformação parece, tão somente, lógica. Se, com a mercantilização da terra, do trabalho e do dinheiro, a nascente economia de mercado só poderia existir em uma sociedade de mercado, a mercantilização dos dados também requer sua própria transformação social violenta e disruptiva em direção a uma “sociedade datificada”. Essa transformação se expressa nas muitas formas que discutimos.

O mais importante, no entanto, é que as relações sociais não estão mais inseridas em um sistema econômico, “elas se tornam o sistema econômico, […] a vida humana é convertida em matéria-prima para o capital por meio de dados”. [33] A experiência humana e as relações sociais são reduzidas a um insumo de produção e transformadas para gerar cada vez mais dados, que podem ser extraídos, abstraídos, agregados e vendidos.

Em última análise, é isso que as Big Techs visam – transformar tudo em dados que, no fim das contas, geram lucro. Mesmo que a violência da coleta de dados em si não seja tão aberta e grosseira quanto era sob o colonialismo histórico, a massa de dados capturados e mercantilizados, particularmente por meio de seu processamento algorítmico automatizado, tem efeitos profundos na consolidação das formas atuais de discriminação racial e de gênero e opressão de classe. Tudo se justifica pela ideologia de “conhecer” o mundo através da “objetividade” dos dados. [34]

Nenhuma transformação em grande escala ou ordem social e econômica emergente permanece incontestada. Polanyi descreve um movimento duplo: as sociedades não esperaram simplesmente pela longa mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro. Os povos colonizados resistiram à violência colonial. A mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro foi seguida por um contramovimento de instituições e regras que protegiam a sociedade dos efeitos da mercantilização desenfreada. Muitos desses regulamentos, como proteção dos trabalhadores ou estados de bem-estar, estão sendo desafiados com a mercantilização de dados e a transformação da sociedade por meio do colonialismo de dados. [35] Da mesma forma, as comunidades que hoje estão na linha de frente da resistência confrontam diariamente as corporações que buscam destruir seus ambientes e transformá-los em zonas de sacrifício. Os formuladores de políticas e ativistas de direitos digitais em todo o mundo estão continuamente lutando contra o poder das Big Techs. Ganhar futuros digitais que sejam sociais, ecológicos e justos significa enfrentar a mercantilização dos dados, mas também as crises desencadeadas pela mercantilização do trabalho, da terra e do dinheiro.

Como poderíamos encontrar formas de governar os dados e sua infraestrutura material de forma mais democrática? Uma resposta legal e popular é o fortalecimento do direito à privacidade, como foi feito, por exemplo, na União Europeia, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR). Ou então proibir parte da coleta de dados e anúncios direcionados conforme as Leis de Mercados Digitais e Serviços Digitais.

Simplesmente considerar a mercantilização de dados como um problema que coloca indivíduos contra corporações não é verdadeiramente emancipador. Salomé Viljoen, professora da Escola de Direito de Michigan, propõe reconceitualizar democraticamente a governança de dados para que ela leve em conta os insights gerados no nível das populações, porque, mesmo que houvesse maneiras significativas de retirar o consentimento individual da extração de dados corporativos ou estaduais, os insights sobre esse indivíduo ainda podem ser inferidos a partir de dados agregados coletados de pessoas categorizadas como pertencentes ao mesmo grupo demográfico.

Reconhecer essas relações permeadas por dados e entender dessa maneira a governança de dados abre uma via para reformular os dados como um bem comum ou de utilidade pública. Os dados devem ser coletados e usados apenas em instâncias previamente acordadas democraticamente e, também, que beneficiem os cidadãos. Isso permitiria a construção de contrapoder e reduziria drasticamente a extração de dados. [36] Permitiria que houvesse propriedade de dados por meio de fundos públicos ou propriedade comum, formas que estão surgindo de baixo para cima. [37] Os dados existentes e os dados que estão sendo coletados por empreendedores privados devem ser transferidos para o domínio público e para as instituições, algo semelhante aos direitos de propriedade intelectual quando expiram, antes que sejam totalmente eliminados. [38] Tais fundos, que atuariam em nome dos titulares dos dados, já poderiam, se existissem em pluralidade, garantir nosso empoderamento em relação às poderosas corporações no sistema atual.

Abordagens em que os dados são tratados como um bem comum, envolvendo a contribuição, o acesso, o uso e, finalmente, o empoderamento dos cidadãos, estão sendo implementadas com sucesso em Barcelona, onde as autoridades municipais enfatizam a necessidade de transparência, responsabilidade e confiança – e podem ser dimensionadas (supra-)nacionalmente por meio de propriedade comum, instituições públicas que sejam sujeitas à supervisão científica e transparência democrática e que atuem independentemente da aplicação da lei ou de instituições militares. [39] Esses impulsos para diferentes legislações regulatórias e a criação de estruturas comunitárias para a participação da governança de dados precisam ser complementados por “agora-topias”, nichos onde um futuro desejável já está sendo implementado, como projetos subversivos de “comunalidade digital” ou através da “política de conteúdos do ativismo de dados”. [40]

O problema da economia digital não reside exclusivamente na capacidade de algumas empresas muito poderosas de extrair dados para seu lucro, mas sim na lógica colonial e extrativista em que se baseia o capitalismo. Portanto, a resposta de qualquer contramovimento radicalmente transformador deve ser mais ampla, abrangente e desafiadora das relações de poder inerentes à economia digital e ao capitalismo em geral, ao mesmo tempo em que representa a pluralidade e a heterogeneidade de toda a realidade.

Isso exigirá lutas em diversas áreas. Os trabalhadores de plataformas em todo o mundo já expressam resistência por meio de greves, buscam e constroem a solidariedade e o poder da classe trabalhadora, por meio de sindicatos, mas também um continuum de estratégias. [41] A partir desses contramovimentos, novos modelos de propriedade na economia digital, como plataformas cooperativas, estão surgindo. Em vez de apenas apoiar esse florescimento de cooperativas locais de pequena escala, os legisladores devem procurar socializar as plataformas existentes. [42] Esta última medida também inclui a (infraestrutura da) internet, que deve ser voltada para servir como e para o bem público, em vez de ter uma espinha dorsal financiada por anúncios.

Embora essas propostas não eliminem de imediato o fenômeno subjacente da mercantilização dos dados, elas nos colocam em uma trajetória rumo a desmercantilização. Esta desmercantilização deve ter, em paralelo à redução do rendimento material da economia (digital), uma reorientação para a suficiência em vez da eficiência. As propostas de decrescimento identificam adequadamente a impossibilidade de dissociar a intensidade de recursos (e as emissões de carbono) do crescimento econômico e a necessidade de garantir o bem-estar global. [43] Há uma necessidade de metas obrigatórias para reduzir a extração de recursos. As comunidades indígenas e locais devem ter voz ativa nas consultas sobre os projetos extrativistas que as afetam.

Os defensores da desmercantilização dos dados devem buscar alianças e aprender com grupos de justiça ambiental e climática que estão na vanguarda das lutas frequentemente locais contra projetos extrativistas e por um modelo pós-extrativista de desenvolvimento, que conteste a lógica colonial – algo que a economia digital exige e que está devorando ambientes em todo o mundo – para chegar a um cuidado futuro em que seja possível sustentar os ecossistemas globais.

[1] Couldry, N. & Mejias, U. (2019b) Making data colonialism liveable: How might data’s social order be regulated? Internet Policy Review, 8(2).

[2] Viljoen, S. (2021) A relational theory of data governance. The Yale Law Journal, 131(2): 370–781.

[3] Polanyi, K. (1957 [1944]) The Great Transformation: The political and economic origins of our time. Boston, MA: Beacon Press.

[4] Fraser, N. (2014) Can society be commodities all the way down? Post-Polanyian reflections on capitalist crisis. Economy and Society, 43(3): 541–558.

[5] Bhambra, G. K. (2021) Colonial global economy: Towards a theoretical reorientation of political economy. Review of International Political Economy, 28(2): 307–322.

[6] Ashiagbor, D. (2021) Race and colonialism in the construction of labour markets and precarity. Industrial Law Journal, 50(4): 1–26.

[7] Beckert, S. & Rockman, S. (eds.) (2016) Slavery’s Capitalism: A new history of American economic development. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press; Berry, D. R. (2017) The Price for Their Pound of Flesh: The value of the enslaved, from womb to grave, in the building of a nation. Boston, MA: Beacon Press.

[8] Fraser (2014).

[9] Polanyi (1957), p.54.

[10] Ensmenger, N. (2018) The environmental history of computing. Technology and Cutlure, 59(4): S7–S33.

[11] Mazzucato, M. (2013) The Entrepreneurial State: Debunking public vs. private sector myths. London. Anthem Press.

[12] Peters, B. (2016) How Not to Network a Nation: The uneasy history of the Soviet internet. Cambridge, MA: MIT Press.

[13] Medina, E. (2011) Cybernetic Revolutionaries: Technology and politics in Allende’s Chile. Cambridge, MA: MIT Press.

[14] Levine, Y. (2018) Surveillance Valley: The secret military history of the internet. New York: Public Affairs.

[15] Staab, P. (2019) Digitaler Kapitalismus. Berlin: Suhrkamp.

[16] Crain, M. (2021) Profit over Privacy. How surveillance advertising conquered the internet. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

[17] Levine (2018).

[18] Haggart, B. (2018) ‘The government’s role in constructing the data-driven economy’, Center for International Governance Innovation [online].

[19] Starosielski, N. (2015) The Undersea Network. London: Duke University Press.

[20] Tully, J. (2009) A Victorian ecological disaster: Imperialism, the telegraph, and gutta-percha. Journal of World History, 20(4): 559–579.

[21] Blum, A. and Baraka, C. (2022, 10 May) ‘Sea change’, Rest of World [online]. Disponível aqui.

[22] [Al Jazeera English] (2019) Is Big Tech colonising the internet? | All Hail The Algorithm, YouTube [online]. Disponível aqui.

[23] Global Witness (2022) A deadly decade for land and environmental activists—with a killing every two days [online]. Disponível aqui.

[24] Ross, C. (2014) The tin frontier: Mining, empire, and environment in Southeast Asia, 1870s—1930s. Environmental History, 19: 454–479.

[25] Friends of the Earth (2012) Mining for smartphones: The true cost of tin [online]; [Simpson, C. (2012, 24 August) ‘The deadly tin inside your smartphone’, Bloomberg [online].

[26] Zhong, R. and Chang Chien, A. (2021, 8 April) ‘Drought in Taiwan pits chip makers against farmers’, The New York Times [online].

[27] Gaydos, E. (2019) In the shadow of big blue: The birthplace of IBM is struggling to live in its shadow. Logic, 9 [online].

[28] Hogan, M. (2015) Data flows and water woes: The Utah data center. Big Data & Society, 2(2).

[29] Adjei, A. (2014, 19 April) ‘Life in Sodom and Gomorrah: The world’s largest digital dump’, The Guardian [online].

[30] Bauman, Z. (2004) Wasted Lives: Modernity and its outcasts. Cambridge: Polity.

[31] Dwoskin, E., Whlen, J. and Cabato, R. (2019, 25 July) ‘Content moderators at YouTube, Facebook and Twitter see the worst of the web—and suffer silently’, The Washington Post [online]; Elliott, V. and Tekendra, P. (2020, 22 July) ‘The despair and darkness of people will get to you’, Rest of World [online].

[32] Couldry, N. and Mejias, U. (2019a) The Cost of Connection: How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford, CA: Stanford University Press, p. 5, emphasis original.

[33] Ibid., p. 117.

[34] Boyd, d. and Crawford, K. (2012) Critical questions for big data. Information, Communication & Society, 15(5): 662– 679.

[35] Cohen, J. E. (2019) Between Truth and Power: The legal constructions of informational capitalism. Oxford: Oxford University Press.

[36] Viljoen (2021).

[37] Micheli, M., Ponti, M., Craglia, M. and Suman, A. (2020) Emerging models of data governance in the age of datafication, Big Data & Society, 7(2).

[38] Sadowski, J., Viljoen, V. and Whittaker, M. (2021) Everyone should decide how their digital data are used—not just tech companies. Nature, 595: 169–171.

[39] Bria, F. (2018) A new deal on data, in McDonnell, J. (ed.) Economics for the many, London: Verso, pp. 164– 171; Hind, D. (2019, 20 September) The British digital cooperative: A new model public sector institution. Common Wealth [online]. Delacroix, S. and Lawrence, N. D. (2019) Bottom-up data trusts: Disturbing the ‘one size fits all’ approach to data governance. International Data Privacy Law, 9(4): 236–252; Sadowski, Viljoen and Whittaker (2021).

[40] Beraldo, D. and Milan, S. (2019) From data politics to the contentious politics of data. Big Data & Society, 6(2).

[41] Piasna, A. and Zwysten, W. (2022) New wine in old bottles; organizing and collective bargaining in the platform economy. International Journal of Labour Research, 11(1-2): 36-46. [online]. Disponível aqui; Qadri, R. and Raval, N. (2021) Mutual aid stations. Logic 13 [online]. Disponível aqui.

[42] Kwet, M. (2022) The digital tech deal: A socialist framework for the twenty-first century. Race and Class, 63(3): 63–84.

[43] Hickel, J. and Kallis, G. (2019) Is green growth possible? New Political Economy, 25(4): 469–486.