Laudo obtido com exclusividade por SUMAÚMA mostra oito aldeias dizimadas por armas químicas nos anos 1970 para a construção da BR-174. Ação que pede a condenação da União pode ser julgada nos próximos meses e tem como perito técnico do governo federal um coronel reformado indicado por Bolsonaro.

A reportagem é de Helena Palmquist e Rafael Moro Martins, publicada por Sumaúma, 06-07-2023.

O indígena Baré Bornaldo, perto dos 60 anos de idade, senta-se diante do microfone. Militares em fardas camufladas e coturnos o observam com atenção. A cena se passa em uma das malocas da Terra Indígena Waimiri Atroari, entre o nordeste do Amazonas e o sudeste de Roraima, na Amazônia brasileira. Bornaldo é testemunha de um crime do qual foi um dos poucos a sobreviver em sua aldeia. A audiência pública realizada pela Justiça Federal é parte de um processo movido pelo Ministério Público Federal contra o governo brasileiro. É 27 de fevereiro de 2019 – e é a primeira vez que os reservados Waimiri Atroari falam publicamente sobre o que aconteceu meio século atrás, na ditadura empresarial-militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985. “Perdi meu pai, minha mãe, minha irmã e meu irmão”, diz Bornaldo. E ele só estava começando a contar.

Kinja (pronuncia-se Kinhá) é como o povo de Baré Bornaldo chama a si mesmo. Significa “povo verdadeiro”. Entre o final de 1974 e o início de 1975, pelo menos oito aldeias dos Kinja foram atacadas por um Batalhão de Infantaria de Selva do Exército, com disparo de armas químicas por aeronaves de combate. Os corpos queimavam por dentro, relataram os indígenas ouvidos no laudo pericial a que SUMAÚMA teve acesso com exclusividade. A arma química, segundo o perito João Dal Poz Neto, responsável pelo documento, “causou óbitos entre os moradores”, sem afetar as malocas e a floresta no entorno das aldeias.

Em alguns casos, após a pulverização de veneno sobre os indígenas, o Exército fez investidas com tropas terrestres munidas de armas de fogo e facões. O laudo ressalta que, depois dos ataques coordenados, o que Dal Poz Neto chama de uma verdadeira “guerra de ocupação”, os sobreviventes foram obrigados a fugir pela mata. As aldeias foram dizimadas. Tudo para garantir que os indígenas saíssem do caminho da BR-174, uma das estradas abertas pela ditadura para levar o “progresso” à Amazônia.

(Foto: Sumaúma)

Nesses oito ataques, estima-se que 58 indígenas morreram. Mas a Comissão Nacional da Verdade calcula que o total de Kinja mortos entre 1972 e 1977 chegou a 2.650 – não só durante a abertura da rodovia, mas também depois, pelas doenças levadas pelos brancos. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) estimou, na época, que os Kinja somavam 3 mil pessoas, ao todo. Foi o extermínio quase total de um povo.

Na ação civil pública, o MPF afirma que houve um genocídio. Por isso exige da União o pagamento de uma indenização de 50 milhões de reais, além de um pedido público de desculpas aos indígenas, como forma de compensar as violências cometidas entre 1974 e 1975 durante a construção da rodovia, que atualmente liga Manaus a Boa Vista. O desfecho dessa ação na primeira instância está previsto para os próximos meses.

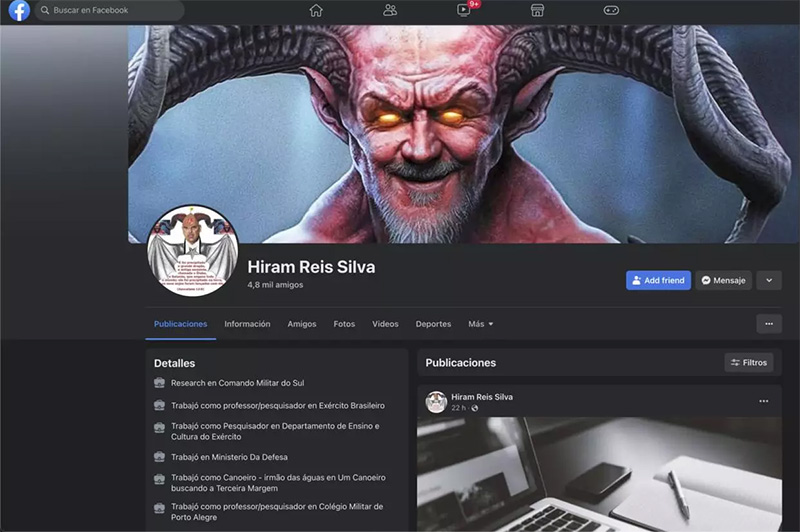

A Advocacia-Geral da União (AGU), que defende o governo brasileiro, adotou, até fins de abril de 2023, uma postura alinhada com a visão bolsonarista – militar, anti-indígena e de avanço sobre a Amazônia –, em detrimento dos povos originários. Mesmo após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu posicionamento seguia similar ao do governo anterior. A AGU nomeou como seu assessor técnico no processo um coronel reformado que usa como foto de perfil, numa rede social, uma montagem que retrata o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes – alvo preferido dos bolsonaristas – com chifres de demônio. O papel desse assessor seria acompanhar a realização das perícias e laudos encomendados pela Justiça para definir como aconteceram os massacres. Só após ser questionado por SUMAÚMA o órgão mudou de postura no processo e sinalizou que deseja realizar um acordo.

Perfil do Facebook de Hiram Reis (Foto: Reprodução)

Um dos autores da ação judicial, o procurador da República Julio Araujo, diz que o MPF “não está fechado” a negociar judicialmente com o governo. Caso não exista acordo, o governo brasileiro poderá ser finalmente responsabilizado pelo genocídio dos Kinja. “Houve genocídio no território Waimiri Atroari. Naquele contexto, patrocinado pelo Estado, que deixou de impedir, de prevenir que ele escalasse. Os elementos nos autos são fartos para comprovar o que estamos sustentando”, afirma o procurador.

Se a União for condenada, não será a primeira vez. Em processos sobre genocídio contra indígenas durante a ditadura, o Brasil já foi sentenciado a reparar os povos Krenak, em Minas Gerais, Tenharim e Jiahui, no Amazonas, e Avá-Canoeiro, no Tocantins.

Diante do microfone e dos olhares dos militares, o indígena Baré Bornaldo relatou o ataque à aldeia So’o Mydy, que ocorreu entre o final de 1974 e o início de 1975. “Era dia de Maryba, a festa de iniciação do menino-guerreiro. Gente de outras aldeias foi participar”, contou. De repente e do alto, veio o ataque: “Era veneno. Jogaram em cima da maloca”. Bornaldo disse ainda que, ferido, viu um parente ter o pescoço cortado.

No relato do indígena, o Exército espalhou o terror pela floresta. Eram tantas as vítimas e era tão grande o medo de novos ataques que os mortos não tiveram rituais fúnebres – para os Kinja, isso representa um severo risco de feitiço e outros infortúnios cosmológicos. Baré Bornaldo testemunhou que os parentes conseguiram cremar alguns corpos, mas a maioria foi deixada para trás. “Não tinha ninguém para cuidar dos corpos”, lamentou. Outro sobrevivente, Temehe Tomas, acrescentou que o medo de que os ataques fossem retomados era mais forte: “Abandonaram os corpos dos parentes – ficaram por lá mesmo”.

Manoel Paulino, que foi chefe de campo da Funai no período mais violento dos ataques, afirmou ter presenciado o próprio Exército cavar uma vala comum, com uma retroescavadeira, e enterrar as vítimas perto de um antigo posto da fundação, local onde hoje há uma aldeia. Os sobreviventes dos ataques não presenciaram os enterros porque foram obrigados a fugir. Paulino é uma testemunha-chave no processo.

Outra testemunha, essa ouvida pela perícia antropológica, relembrou, de outro ponto de vista, o que aconteceu na aldeia de Baré Bornaldo. Wamé Viana descreveu o voo de um avião jogando o que parecia ser água. Ele estava indo com outros parentes a uma festa na aldeia So’o Mydy, e quando chegaram já estavam todos mortos – todos, menos Bornaldo, então um adolescente. “Nós salvamos ele, no meio do povo morto. Chegamos dias depois. [Os corpos] Já estavam apodrecendo, urubu comendo. Quando chegamos, o tio pegou ele e levou pra salvar. Ele tinha uma febre forte”, disse Wamé. Bornaldo jamais esquecerá aqueles dias: “Quando a aldeia ficou bem quente, fiquei com febre muito alta. A maloca ficou aquecida. As folhas das árvores não caíram. Matou só as pessoas que estavam lá”. Então diz: “Morreu uma maloca inteira”.

Os sintomas que os Kinja relataram após os ataques com armas químicas – calor, febre, enjoo, dor de cabeça e paralisia nos membros – são, “à primeira vista”, segundo o perito Dal Poz Neto, compatíveis com a patologia dos nerve agents, produtos que afetam o sistema nervoso central. O Exército é acusado de ter lançado sobre as aldeias uma ou mais armas químicas desse tipo. Os efeitos nas vítimas são quase imediatos: corrimento nasal, visão turva, sudorese excessiva, tosse, respiração rápida, confusão mental, dor de cabeça, perda de consciência, paralisia e insuficiência respiratória. E podem ser fatais. Entre os químicos desse tipo está o chamado gás VX. Desenvolvida na Inglaterra em 1952, essa substância, normalmente mantida em estado líquido, possui baixa volatilidade, propriedades adesivas e é inodora, afirma o laudo.

Um dos sobreviventes, não identificado, detalhou ao perito o que acontecia com as vítimas dos ataques aéreos do Exército: “Deixava a gente confuso. Atacava na aldeia, esquentava rápido. Poucos minutos, morria. Nós não conseguimos entender até agora que arma foi usada naquela época. Era assim: um índio ia caçar, ele sentia tipo uma flechada no corpo. Gritava e corria pra aldeia, já sentindo sintoma, aquecendo o corpo dele. Parecia que queimava tudo por dentro. Demorava um pouco, morria. Sentia calor muito intenso. Ficava deitado, gritando, molhando o corpo com água. Em pouco tempo, morria. Pra nós é difícil entender qual arma foi usada”.

Para os Kinja tratou-se de maxi, uma palavra de sua língua que originalmente quer dizer feitiço ou veneno. Por causa dos massacres da ditadura, ela ganhou novos significados. A substância malévola que os atacantes manipulavam, diz o laudo, “vem desde então adquirindo significados mais precisos, à medida que se ampliam os conhecimentos a respeito do aparato industrial e tecnológico à disposição da sociedade não-indígena”. Hoje, os indígenas usam o termo maxi também para designar agrotóxicos e poluentes, além de armas químicas e biológicas.

Há evidências de pelo menos oito operações coordenadas do Exército, com despejo de armas químicas seguido de invasão por terra. Após examinar a dinâmica desses ataques às aldeias, o perito judicial concluiu que tudo parece indicar uma “guerra de ocupação”, com a finalidade de expulsar os Kinja de seu território.

Na audiência judicial na TI Waimiri Atroari, enquanto Baré Bornaldo narrava como todos ao seu redor foram mortos pelo que veio do céu, um homem branco, vestido com trajes civis e sentado na plateia, balançava a cabeça, demonstrando contrariedade. Tratava-se do coronel reformado Hiram Reis e Silva, um militar alinhado à ideologia anti-indígena das Forças Armadas. Estava ali porque havia sido indicado pelo Exército à Advocacia-Geral da União como “assistente técnico” da defesa no processo. Designado em janeiro de 2019, o primeiro ano do governo do extremista de direita e capitão reformado Jair Bolsonaro, ele tinha como papel acompanhar a elaboração da perícia antropológica.

Apesar de Lula ter tomado posse em janeiro deste ano como presidente, até o fechamento desta reportagem o coronel reformado Reis e Silva seguia como representante do governo federal no processo. Após questionamentos de SUMAÚMA, a AGU passou a buscar um acordo com o MPF. Mas não pediu formalmente a retirada de Reis e Silva do caso.

O coronel reformado serviu no Batalhão de Engenharia de Construção do Exército na Amazônia, responsável por parte da obra da BR-174. Não durante o período dos ataques, contudo, mas mais de cinco anos depois, entre 1982 e 1983 . O militar de 72 anos também foi professor de matemática no Colégio Militar de Porto Alegre e diz ser presidente da Sociedade de Amigos da Amazônia Brasileira (Sambras), uma ONG cujo CNPJ está registrado em nome da ambientalista gaúcha Hilda Wrasse Zimmermann, morta em 2012. Desde 2018, a Sambras é considerada inapta pela Receita Federal, por falta de documentação. O site da organização já não está no ar.

Foi graças a uma parceria entre o Colégio Militar e a Sambras que Reis e Silva diz ter percorrido, num caiaque, rios da bacia amazônica entre as cidades de Tabatinga, no Amazonas, e Belém, no Pará, durante os anos de 2008 e 2009. A partir de suas viagens pela Amazônia, o coronel escreveu vários livros, publicados por ele mesmo na internet. Em um deles, intitulado Desafiando o Rio-Mar – Descendo o Branco Tomo III, afirma, a respeito da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, ratificada pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2009: “A decisão [da demarcação] tem apenas um triste e melancólico significado – colocar a soberania brasileira em cheque (sic). O território pertence agora a uma ‘nação indígena’ e nela não poderão viver ou sequer transitar os chamados ‘não índios’, porque os facínoras do Conselho Indigenista de Roraima não os reconhecem como irmãos brasileiros”.

A julgar pelo que publica no Facebook, Reis e Silva é um bolsonarista típico. Espalha memes que sugerem o desejo de atropelar Lula e os ministros do Supremo Tribunal Federal, vídeos com mensagens para “caso algum petista filho da puta alienado vier falar merda” e notícias tendenciosas segundo as quais “se o marco temporal [para a demarcação de terras indígenas, pauta cara aos ruralistas] cair, será o fim da propriedade privada”.

Se, na audiência na Terra Indígena Waimiri Atroari, o coronel reformado demonstrou sua contrariedade com o testemunho dos Kinja sobreviventes, dias depois tornou sua posição ainda mais explícita. Em documento disponível na internet, datado de março de 2019 e intitulado “Circo de Horrores”, ele afirma que a ação movida pelo MPF é “carregada de um viés puramente ideológico, baseado no testemunho de indivíduos inidôneos sem que sejam apresentadas quaisquer tipos de provas contundentes”. Além dos relatos dos anciões Kinja, a ação do MPF se baseia em testemunhos de indigenistas e antropólogos respeitados, entre eles Stephen Baines, atualmente professor da Universidade de Brasília, e Egydio Schwade, um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

A atitude de Reis e Silva na audiência levou os Waimiri Atroari a pedirem – com sucesso – que ele fosse proibido de entrar em seu território para acompanhar o perito judicial. “As lideranças e demais membros da etnia presentes ao ato, muito observadores que são, perceberam o comportamento de expressão negativa do coronel Reis e Silva, fato que lhes deixou muito insatisfeitos”, afirma a petição dos advogados da Associação Comunidade Waimiri Atroari (ACWA), apresentada à Justiça Federal do Amazonas em julho de 2022. “Os Kinja se sentiram tachados de mentirosos, o que para eles é muito grave, pois na cultura Kinja a mentira é algo impensável e rechaçada veementemente!”, prossegue a petição.

E então conclui: “[Os indígenas] não admitem que adentre em sua terra uma pessoa que se postou corporalmente de forma negativa quando um Guerreiro Kinja, ancião, prestava seu depoimento sob compromisso de verdade e que depois, ao falar com a imprensa, deu a entender que todos os depoimentos dados pelos Kinja não seriam verdadeiros”. O documento se refere a uma entrevista que Reis e Silva deu à agência de notícias Associated Press logo após a audiência, em que afirmava que teria “outra versão dos fatos”.

Diante do inconformismo dos Kinja, AGU e MPF cederam e, num acordo referendado por Raffaela Cássia de Souza, juíza substituta da 3a Vara Federal do Amazonas em julho de 2022, as duas instituições abriram mão de ter seus assistentes técnicos acompanhando a perícia.

Ao longo de mais de 40 dias, SUMAÚMA tentou de várias formas entrevistar Reis e Silva. Ele não respondeu ao e-mail enviado a um endereço disponível na internet nem às mensagens a seus perfis no Facebook. O Colégio Militar de Porto Alegre, onde o coronel aposentado deu aulas, se recusou a fornecer seu telefone. A pedido do setor de Comunicação Social, SUMAÚMA enviou então um e-mail à instituição, explicando do que tratava a reportagem e solicitando um contato com o coronel. O colégio disse não ter os contatos do ex-professor. Também foi enviado um e-mail a um endereço publicado na internet e mensagens a um telefone celular, ambos identificados como sendo da esposa de Reis e Silva. Não houve resposta.

Segundo a AGU, a indicação do coronel para acompanhar o caso — feita pelo Exército e aceita pela agência — “levou em consideração a dificuldade verificada para encontrar outros profissionais com conhecimento acerca do caso e capacidade de apresentar esclarecimentos úteis à solução da controvérsia, em especial em virtude do tempo transcorrido desde os fatos discutidos nos autos”.

O Exército, por sua vez, afirmou, em nota a SUMAÚMA, que havia indicado Reis e Silva “em função de sua capacitação técnica e experiência profissional, como engenheiro militar e conhecedor da região”, que desconhece “qualquer fato ou conduta do assistente técnico no sentido de desrespeitar indígenas durante audiência realizada em 2019” e que “o respeito aos povos originários está incorporado na cultura institucional do Exército desde sua gênese”.

SUMAÚMA solicitou ao Exército, usando a Lei de Acesso à Informação, cópia da documentação em que a nomeação de Reis e Silva foi definida. A resposta foi negativa: “Tais documentações dizem respeito ao sigilo profissional cliente-advogado, referem-se à estratégia processual e não poderão ser divulgadas”.

Em 27 de abril de 2023, quase quatro meses após a posse de Lula e do novo advogado-geral da União, Jorge Messias, a AGU abriu artilharia contra o laudo pericial e as alegações do MPF. Mais do que isso – reafirmou a necessidade de que Hiram Reis e Silva fosse ouvido como assistente técnico da defesa.

“Muito embora tenha sido questionada a presença do assistente técnico da União no decorrer das atividades periciais, cabe enunciar que, dada a distância temporal entre os fatos e as limitações de quadro de pessoal existente, a AGU alcançou um profissional com conhecimento sobre o caso, capaz de tecer ponderações fundamentadas em consonância com o cenário da época” – o trecho em itálico aparece sublinhado na peça assinada pelos advogados da União Ivo Lopes Miranda, Luis Fernando Teixeira Canedo e Israel Sales Vaz.

A AGU vai mais longe: “Com o intuito de descortinar dúvidas sobre o funcionamento e efetivação das operações das Forças Militares no período e locais analisados”, sugere a inclusão, no rol de testemunhas, de outro coronel reformado. Trata-se de Gélio Fregapani, ex-comandante do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Em 2005, Fregapani – então na Agência Brasileira de Inteligência (Abin) – preparou um relatório, segundo reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, em que afirmava que a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol iria gerar “reação militar”. “Tudo indica que os problemas ambientais e indigenistas são apenas pretextos. Que as principais ONGs são, na realidade, peças do grande jogo em que se empenham os países hegemônicos para manter e ampliar sua dominação”, diz trecho do relatório citado pela reportagem. “Certamente servem de cobertura para seus serviços secretos.” Anos mais tarde, em 2014, Fregapani disse a um blog de assuntos militares que o Exército deveria ver os garimpeiros ilegais da Amazônia como “aliados” e como a “chave para o sucesso” de sua política na região.

SUMAÚMA pediu, por meio da Assessoria de Comunicação da AGU, uma posição dos advogados da União Ivo Lopes Miranda, Luis Fernando Teixeira Canedo e Israel Sales Vaz sobre a petição em que reiteram a aposta em Hiram Reis e Silva e Gélio Fregapani. Ouviu como resposta que os servidores não se pronunciam individualmente à imprensa.

Em 11 de maio deste ano, contudo, houve uma mudança no posicionamento da AGU, que pediu à juíza do caso para suspender a ação civil pública “com vistas ao início de tratativas conciliatórias” com o MPF. “O advogado-geral da União [Jorge Messias] determinou pessoalmente que uma solução conciliatória para o caso fosse buscada assim que tomou conhecimento do impasse envolvendo os indígenas e os peritos indicados pelo Exército”, disse a AGU em nota enviada a SUMAÚMA. “A direção da AGU chegou ao entendimento de que uma solução conciliatória para o caso não só é possível, como também preferível à continuidade do litígio.” A mudança ocorreu após SUMAÚMA ter contatado o órgão, em abril, em busca de explicações sobre a postura alinhada ao governo anterior no processo dos Waimiri Atroari.

Uma fonte próxima ao advogado-geral da União disse, sob a condição de não ser identificada, que o caso estava sendo tratado de forma “burocrática” pela AGU e que uma mudança de postura é natural após uma “guinada tão grande” como a ocorrida na transição entre os governos de Bolsonaro e Lula. Depois da mudança de posição, o Ministério dos Povos Indígenas e o Exército foram contatados em busca de uma proposta consensual. O acordo, no entanto, pode esbarrar na insistência das Forças Armadas em negar sua responsabilidade por crimes cometidos pela ditadura.

No MPF, a mudança de postura da AGU foi recebida com ceticismo. Procuradores familiarizados com o caso disseram a SUMAÚMA que será preciso que a AGU indique, na prática, de que forma vai produzir uma solução de consenso. “Cabe lembrar que as manifestações da Advocacia-Geral da União foram todas no sentido de desconstruir os fatos que originaram a presente demanda”, enfatizou, em documento em que responde à AGU e pede mais informações sobre o possível acordo, o procurador da República Fernando Soave. “Inclusive, recentemente (já sob o novo governo federal, em 2023), a AGU discordou do teor do laudo pericial apresentado, pontuando que suas conclusões não são capazes de demonstrar a presença de conduta ilícita do ente central [a União].”

Até o fechamento desta reportagem, a juíza do caso ainda não havia decidido se aceitaria ou não o pedido da AGU – o MPF solicitou “melhores esclarecimentos para qualquer deliberação” sobre o possível acordo. Com ou sem acordo, o processo está pronto para uma decisão na primeira instância.

A decisão pode representar o encerramento de um ciclo de horror para os Kinja, que, depois da guerra de ocupação promovida pelo Exército para abrir a BR-174, continuaram sendo alvo de ataques. Após a remoção forçada, os sobreviventes ficaram aglomerados perto dos postos da Frente de Atração e Pacificação da Funai, o que causou muitas mortes por doenças contagiosas e onde foram submetidos a trabalhos forçados. Mais tarde, uma grande porção de suas terras foi concedida à mineradora Taboca, do grupo Paranapanema, e a grileiros que se instalaram ao longo da estrada, ainda na ditadura. Outra parte foi alagada pela hidrelétrica de Balbina, inclusive com a retirada de aldeias, já no governo de José Sarney (1985-1990).

Durante o governo Bolsonaro (2019-2022), os Kinja sofreram intensa pressão para que consentissem na construção de uma linha de transmissão de energia em alta-tensão entre Tucuruí e Boa Vista, cortando novamente o território indígena. O processo sobre o genocídio dos Kinja pode ser um ponto de inflexão em uma sequência de violências que até hoje não se encerrou.

As lideranças do povo pedem que todos os pontos onde houve massacres sejam reconhecidos e marcados como sagrados – locais onde não se deve pisar nem mexer. “Passou BR, passou asfaltamento, passou topografia, que trouxe problema pra nós. Ainda esse linhão [de energia]. Isso é muito triste pra nós. Pode ser placa, o que for melhor pra proteger, pra não mexer mais. Para homem branco saber que é proibido. Nunca Waimiri Atroari vai esquecer onde aconteceu”, disse Parwe Mario, uma das lideranças dos Kinja, na audiência realizada pela Justiça Federal.

“Vou falar sobre área sagrada pros Waimiri Atroari”, rogou Ewepe Marcelo. “Onde deixou derramamento de sangue, deixou uma marca inesquecível.”