19 Fevereiro 2017

Nos últimos meses, o ataque contra o papa retomou vigor. Liderado por parte do clero dos Estados Unidos. Assim, a eleição do novo presidente está redesenhando as relações de poder na Igreja.

A reportagem é de Iacopo Scaramuzzi, publicada na revista Pagina 99, 11-02-2017. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Bem antes de se tornar o primeiro conselheiro e estrategista-chefe de Donald Trump, Steve Bannon havia exposto a sua visão de mundo – o “sangrento conflito” necessário para preservar o Ocidente judaico-cristão, uma islamofobia que se descolore na supremacia branca, a denúncia do “capitalismo clientelista” de Washington e das finanças globais, um misto de desconfiança e admiração pela “cleptocracia” putiniana, a emergência de um tea party global, a sintonia com Marine Le Pen, Nigel, Farage e os movimentos de direita europeus – em uma videoconferência com o Vaticano.

O ano era 2014, e o então diretor do Breitbart News interveio via Skype em um congresso do Dignitatis Humanae Institute, think tank conservador cujo comitê consultivo é presidido pelo cardeal estadunidense Raymond Leo Burke, chefe da oposição curial ao Papa Francisco.

Um problema de Westpolitik

Jorge Mario Bergoglio e Donald Trump estão em polos opostos. São dois políticos sagazes, sabem que deverão se falar, talvez já quando o presidente dos Estados Unidos for à Itália em maio para o G7 de Taormina, estão cientes de que poderão encontrar pontos de encontro, como a porta que ambos mantêm aberta à Rússia e a esperança de um apaziguamento no Oriente Médio.

Da personalidade que Trump vai escolher como embaixador junto à Santa Sé (circulam os nomes do falcão Newt Gingrich, do rival nas primárias republicanas, Ben Carson, de Benjamin Harnwell, “o cara mais esperto que há em Roma”, copyright Steve Bannon), se poderá entender como Trump quer configurar as relações com o Palácio Apostólico.

As distâncias, certamente, são enormes, senão intransponíveis. E, se João XXIII e Paulo VI, nos anos 1960, tinham um problema com a União Soviética, que eles enfrentaram com a Ostpolitik, agora, como escreveu o historiador Massimo Faggioli, o primeiro papa latino-americano da história tem um problema de Westpolitik.

Na viagem ao México, em fevereiro de 2016, o pontífice argentino tinha celebrado uma última missa antes de prosseguir para os Estados Unidos, ao longo da barreira anti-imigrantes em Ciudad Juarez. Aqueles que querem construir muros, havia dito, depois, em referência clara ao então candidato nas primárias republicanas, “não é cristão” (comentários “vergonhosos”, rebateu o bilionário, que considera Bergoglio uma espécie de socialista)

No dia seguinte à eleição, com sutil circunspecção, o cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, “rezou” para que Deus “ilumine” o novo inquilino da Casa Branca. E, para a posse, o papa enviou, depois, uma mensagem na qual desejava que “a estatura dos Estados Unidos possa continuar sendo medida acima de tudo pela sua preocupação com os pobres, os marginalizados e os necessitados, que, como Lázaro, esperam em frente à nossa porta”. Poucos dias depois, Trump fechou as portas aos imigrantes provenientes de sete países muçulmanos.

Atenção aos novos Hitlers

Ambos se referem ao povo. Para Jorge Mario Bergoglio, que cresceu com o Concílio Vaticano II (a Igreja é o “povo de Deus”) e se formou na “teologia do povo” argentina, o “populismo” não é um palavrão. O povo deve ser ouvido, mas sem trocar as perguntas legítimas de massas alienadas, desavantajadas, “descartadas” pela globalização, com as respostas erradas que – disse ele ao El País – Hitler deu na Alemanha dos anos 1930, e outros podem voltar a dar hoje em dia.

O protagonismo dos movimentos populares, que Francisco recebeu poucos dias antes da eleição do presidente dos Estados Unidos, “pode vencer, com a ajuda de Deus, os falsos profetas que exploram o medo e o desespero, que vendem fórmulas mágicas de ódio e de crueldade ou de um bem-estar egoísta e uma segurança ilusória”. Faltam apenas o nome e o sobrenome. Para o papa, Donald Trump representa tudo aquilo em que ele não crê. E é vivamente retribuído.

O cardeal Raymond Leo Burke é testemunha disso. Amante da missa em latim e de faustosos paramentos litúrgicos pré-conciliares, quando era arcebispo de Saint Louis, recusou a comunhão ao então candidato democrata à presidência, o católico John Kerry, pela sua posição pro-choice sobre o aborto. Chamado por Bento XVI a Roma, à frente da Suprema Signatura Apostólica, ele o repreendeu quando o papa alemão abriu uma fresta ao uso do preservativo em contextos marcados pela Aids. Aberto admirador de Donald Trump, como explicou ao Il Giornale no dia seguinte à eleição, ele recebeu recentemente o líder da Liga Norte italiana, Matteo Salvini.

No início do seu pontificado, Francisco o removeu, atribuindo-lhe a sinecura do título de patrono da Soberana Ordem de Malta. “Capitular diante do Islã seria a morte do cristianismo”, afirmava ele, quase nostálgico do espírito cruzado. Mas ele estava encurralado. Depois, Trump ganhou a eleição.

O confronto dentro da Igreja

As temporalidades não enganam. O presidente dos Estados Unidos foi eleito no dia 8 de novembro. No dia 10 de novembro, Burke foi em audiência ao encontro do papa e lhe apresentou um osso duro de roer, uma batalha interna à Ordem de Malta.

Francisco – de acordo com aquilo que foi reconstruído posteriormente – convidou-o à cautela. Ele desobedeceu e induziu o Grão-Mestre, o britânico Matthew Festing, a demitir o Grão-Chanceler, ou seja, o número dois, o alemão Albrecht Boeselager, acusado – mas os verdadeiros motivos do confronto seriam bem outros, e o acusado seria o acusador – de ter permitido a distribuição de preservativos em um projeto de saúde em Mianmar.

Surgiu daí, perto do Natal, um confronto muito duro. No fim, o pontífice enviou um inspetor à ordem, fez com que o Grão-Mestre fosse demitido, reintegrou o Grão-Chanceler (que, aliás, em uma coletiva de imprensa posterior, atacou as políticas discriminatórias de Trump) e nomeou um delegado pontifício que, de fato, desautorizou Burke.

Este – voltando ao calendário –, no dia 14 de novembro, ou seja, uma semana depois da eleição do presidente dos Estados Unidos, publicou uma carta, até então privada, com a qual, junto com outros três cardeais idosos (Caffarra, Brandmüller, Meisner), expressava dúvidas (“dubia”, em latim) sobre as aberturas do papa aos divorciados em segunda união, admitidos em alguns casos à comunhão, e chegava a ameaçar “um ato formal de correção” do pontífice pela sua exortação apostólica sobre a família, Amoris laetitia. Uma polêmica continuamente reacendida pelos adversários de Jorge Mario Bergoglio e que transbordou até mesmo em cartazes anônimos afixados de noite em Roma, no início de fevereiro, para acusar o papa (“Mas onde está a tua misericórdia?”) de ter, dentre outras coisas, “decapitado a Ordem de Malta” e “ignorado cardeais”...

Os católicos reacionários desafiam Bergoglio

Seria fantasioso imaginar a mão de Donald Trump por trás da oposição a Francisco, mas certamente, depois da sua eleição, uma certa área do catolicismo reacionário elevou os tons do confronto. Em Roma e do outro lado do Atlântico.

No dia 15 de novembro, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos elegeu a sua nova cúpula: o vice-presidente José Gomez, arcebispo de Los Angeles, prelado do Opus Dei sensível à causa dos imigrantes hispânicos, mas conservador em doutrina; o presidente Daniel Di Nardo, cardeal expoente da insurreição que contestou o papa na época do Sínodo sobre a família, que depois desembocou na Amoris laetitia. Praticamente, um sinal de desafio ao novo curso bergogliano.

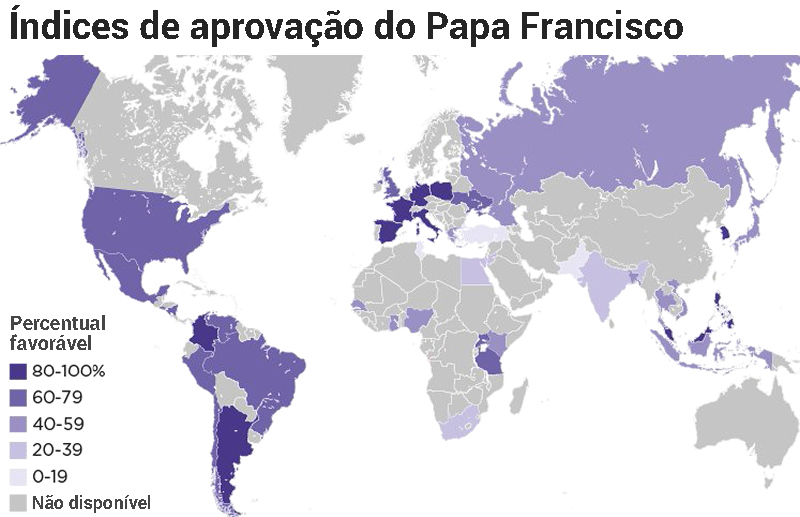

Francisco é visto favoravelmente por 87% dos católicos nos Estados Unidos (um pouco inferior à aprovação de que João Paulo II gozava, 93% em 1996, superior ao de Bento XVI, 74% em 2014), um índice influenciado também pelo crescente peso da presença hispânica na Igreja estadunidense (os latinos são mais de 34%, eram 27% apenas em 2008).

Na marcha das mulheres contra Trump, saíram às ruas muitas irmãs religiosas envolvidas no âmbito social. Mas, ao contrário de Barack Obama, que foi eleito por uma estreita maioria dos eleitores católicos, o novo presidente conquistou o voto católico com uma grande margem (52% contra 45% para Hillary Clinton).

Trump quer dividir a Igreja estadunidense

Certamente, o “muslim ban” recompactou o episcopado estadunidense, desde sempre favorável à acolhida (não poucos bispos, aliás, são de remota origem imigrante, irlandeses, poloneses, italianos). Os três cardeais mais próximos do papa se pronunciaram: Sean O’Malley (Boston) se encontrou com os líderes muçulmanos locais, Blase Cupich (Chicago) denunciou o “momento obscuro na história dos Estados Unidos”, e Joseph Tobin (Newark) definiu os procedimentos da Casa Branca como “o oposto daquilo que significa ser estadunidense”.

Justamente o arcebispo em cuja diocese se ergue a Estátua da Liberdade, porém, denunciou a estratégia de Donald Trump que, por um lado, se fecha aos imigrantes, enquanto, por outro lado, defende a marcha pela vida, preanuncia o desmantelamento da reforma da saúde de Obama tão criticada na época por um episcopado preocupado com a legitimidade sub-reptícia do aborto, retira os fundos aos projetos que defendem a interrupção da gravidez, nomeia como juízes da Suprema Corte o conservador pro-life Neil Gorsuch. Trump quer dividir os bispos.

O presidente capta um ponto fraco do catolicismo estadunidense. Nos longos anos de João Paulo II, com a cola do anticomunismo, muitos bispos se voltaram para a direita, identificando, em uma constante guerra cultural, a fé católica com a ideologia pro-life ou a rejeição do casamento gay e deixando em segundo plano as aberturas à sociedade e à modernidade do Concílio Vaticano II.

Agora, o Papa Francisco retoma o discurso daquele grande evento eclesial dos anos 1960 e propõe uma Igreja misericordiosa com os irregulares, aberta aos distantes, em diálogo com as pessoas de outras religiões. Ele convidou os bispos estadunidense, em Washington, em 2015, a abandonar a “linguagem dura e belicosa da divisão”. Ele concebe uma fé menos moralista e mais pastoral, mais centrada nas injustiças sociais ou ambientais do que no aborto.

Em Roma e nos Estados Unidos, nem todos os católicos o seguem. E, paradoxalmente, correm o risco de acabar abraçando um presidente que se diz cristão sem recordar nem sequer um versículo da Bíblia, enquanto muitos estadunidenses olham para o pontífice como o líder mundial capaz de recordar aos Estados Unidos a própria história democrática.

Relações tensas com os políticos latino-americanos

Um líder global que goza de ampla popularidade nos cinco continentes, até mesmo entre a população não católica: o sucesso do Papa Francisco entre os fiéis ultrapassa não raramente o dos episcopados, que, às vezes, custam a aceitar o seu reformismo, e os políticos, que o consideram imprevisível demais, senão até sideralmente distante.

Com a América Latina da qual provém, Jorge Mario Bergoglio alimenta uma complexa relação. Nos últimos tempos, no subcontinente, que, nos anos 1990, tinha saído laboriosamente de um período de regimes militares com um crescimento econômico sustentado e políticas redistributivas promovidas pelos governos no cargo, voltou a soprar um vento liberal que dificilmente pode agradar ao papa.

Nenhum comentário oficial, mas, na Casa Santa Marta, onde o pontífice reside, intui-se um claro descontentamento em relação ao presidente brasileiro Michel Temer, que sucedeu Dilma Rousseff, deposta com um impeachment que – como ela reiterou recentemente em uma entrevista ao jornal Avvenire – ela e muitos outros consideram como um golpe.

Se, como arcebispo de Buenos Aires, apesar da simpatia comum pelo peronismo, Bergoglio tinha uma relação tensa com Néstor e Cristina Kirchner, melhorada com a “presidenta” depois da eleição ao sólio pontifício, com o novo chefe de Estado argentino, Mauricio Macri, as relações são gélidas, tanto que não se fala mais de uma data para uma viagem que permita que Bergoglio volte para casa.

A acolhida do establishment no México – o papa denunciou as conivências da política com o narcotráfico – foi, pelo menos, morna. Preocupado com os destinos de Cuba na era Trump, da Venezuela onde Nicolás Maduro e a oposição se confrontam sem poupar golpes, da Colômbia que lida com o acordo entre governo e guerrilheiros, o papa argentino, muito popular entre os fiéis, olha com olhos franzidos para a involução política do seu continente.

Não ao contrário do que acontece na Europa. Onde, como disse o cardeal de Viena, Christoph Schönborn, sobre a questão da imigração, corre o risco de retornar uma “cortina de ferro” que separa os países centrais e meridionais do Leste Europeu. Lá, os governos (e os fiéis) declaradamente católicos também são muitas vezes frios, senão até hostis, a uma acolhida indiscriminada daqueles que fogem do Oriente Médio ou do Magrebe, e os apelos do papa são ouvidas distraidamente.

Situação diferente da vivida pela Igreja nas Filipinas, único país asiático de maioria católica. Francisco o visitou em 2015 e se encontrou com um oceano de multidão. Agora, o presidente, Rodrigo Duterte, promove as execuções extrajudiciais de traficantes e toxicodependentes, e defende a pena de morte. Inicialmente cautelosa, a Conferência dos Bispos das Filipinas pediu para ser lido em todas as igrejas no domingo passado um documento que denuncia a perspectiva de se tornar um “reino do terror” e critica um certo silêncio da opinião pública, que corre o risco de fazer com que as 7.000 pessoas mortas em seis meses pareçam algo “normal ou, pior ainda, como algo que deve ser feito”. Não em um país cristão.

Índices de aprovação do Papa Francisco em nível mundial (Fonte: Pew Research Center)

Leia mais:

- Papa Francisco: Donald Trump da esquerda

- Papa Francisco adverte Trump e Netanyahu: a Palestina já é um Estado

- Papa Francisco a Donald Trump: cuidado para não abandonar o Acordo de Paris

- Videomensagem do papa ao Super Bowl, em espanhol: desafio a Donald Trump

- Trump e Vaticano, uma relação a ser construída

- Trump quer se encontrar com o papa na Itália em maio