PL 1.904/2024 equipara o aborto, realizado por meninas e mulheres estupradas, ao crime de homicídio. O projeto de lei “ignora a epidemia da violência de gênero e rifa a saúde de meninas e mulheres, em especial periféricas”, analisa a doutora em direito

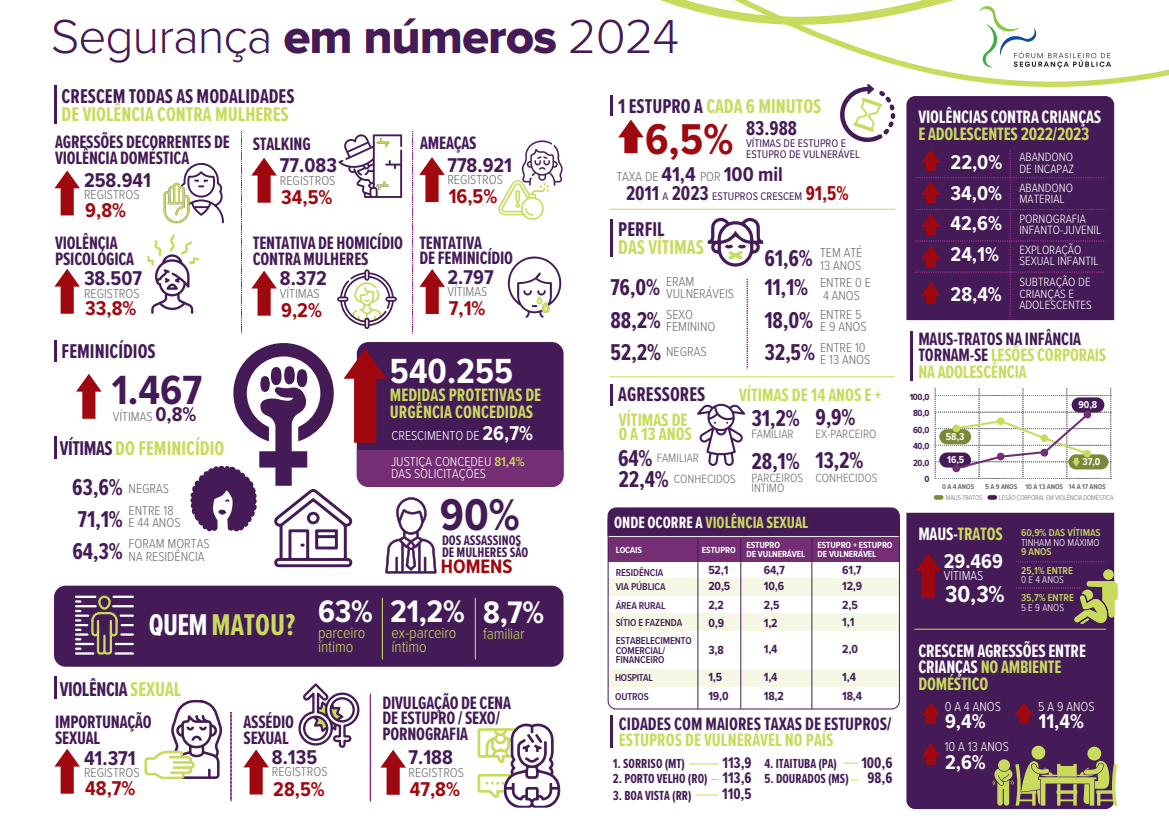

A epidemia da violência contra meninas e mulheres segue vertiginosa. Houve um aumento no número de casos de estupro de menores de 91,5%, entre 2011 e 2023. É o que revelam os dados divulgados em 18-07-2024 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Os números são ainda piores quando falamos em vulneráveis: 1 estupro a cada 6 minutos. 83.988 meninas foram violentadas, sendo que 61,6% tinham até 13 anos. São informações que corroboram com afirmação de Taysa Schiocchet: "vivemos uma cultura do estupro".

Enquanto a violência de gênero explode, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 1.904/2024, conhecido como PL do Estupro, que visa criminalizar meninas e mulheres que decidirem interromper a gestação indesejada decorrente do estupro. Para a professora, estamos falando em “retrocesso”. Segundo demonstra, “trata-se de um projeto de lei que não tem nenhum rigor ou qualidade do ponto de vista da técnica legislativa, tanto que facilmente se identificou a equiparação descabida entre o crime de homicídio e aborto. Uma equiparação equivocada de tipos penais, sem nenhum cuidado, tampouco há um compromisso com a qualidade do projeto de lei”, adverte. “A impressão é que foi feito a toque de caixa, sem qualquer compromisso de analisar dados, rifando os direitos sexuais e produtivos em nome dessa disputa [política]”, complementa.

“Não há nenhum compromisso do Congresso com essa epidemia de violência”, assevera Taysa. O projeto de lei é “bastante moralizante, religioso, maniqueísta, instrumental com o argumento de proteção do feto, que vão chamar de bebê, de nascituro. Em nenhum momento se colocou, pelo Congresso, essa realidade subjacente, anterior, de violência sexual, que pode gerar uma gestação e, portanto, uma interrupção voluntária dessa gestação”, explica a pesquisadora em entrevista concedida por WhatsApp ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU.

Taysa Schiocchet, que é professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná – UFPR, destaca também que o “direito à vida não é um direito absoluto nos sistemas jurídicos de países democráticos”, de forma que “existem outros vetores, princípios jurídicos e pressupostos legais e constitucionais que devem ser levados em conta, como: dignidade humana, integridade, respeito à saúde, não só física, mas psíquica dessas mulheres e meninas”, considera.

O Brasil necessita alcançar a maturidade cívica e democrática em relação à "moralidade pública e privada" no tema do aborto, ainda tratado como tabu para a professora. Entre as iniciativas que devem ser adotadas para não aumentarmos a vulnerabilidade das meninas e mulheres abusadas sexualmente, “a primeira tarefa é olhar para como descontruir esse estigma em torno do aborto, que é decorrente muito dessa criminalização”, pontua. Por fim, salienta que o tópico deve ser tratado como "questão de saúde pública e não de segurança pública".

Taysa Schiocchet (Foto: UFPR)

Taysa Schiocchet é professora da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-graduação em Direito da UFPR. Doutora em Direito (UFPR), com período de estudos doutorais na Université Paris I (França) e FLACSO (Argentina), realizou pós-doutorado em Direito na Universidad Autónoma de Madrid (Espanha). Professora visitante da Université Paris X. Coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFPR. Tem experiência na área de Teoria do Direito e Direitos Humanos, com ênfase em biodireito, metodologia da pesquisa e metodologias clínicas de ensino do direito.

A entrevista foi publicada originalmente pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU, 19-07-2024.

IHU – Segundo dados do Atlas da Violência [2024 com dados de 2022], apesar dos índices de homicídios de mulheres terem apresentado queda a partir de 2020, a cada 46 minutos uma mulher sofre ataque sexual no Brasil. O que isso significa? Como a senhora compreende e interpreta esta realidade?

Taysa Schiocchet – Estes dados demonstram que vivemos uma cultura de estupro. O que significa que vivemos uma cultura da violência, que naturaliza ações ou relações violentas, de ataque sexual e de gênero, especialmente contra mulheres e meninas. Se olharmos em uma linha do tempo, perceberemos que estes dados não são de hoje, de 2024. É importante percebermos a consistência destes dados ao longo dos anos. Em que pese algumas variações, nós temos um quadro de permanente cultura de violência de gênero contra mulheres e meninas. Em geral, vamos chamar de cultura do estupro.

Neste mesmo sentido, o que podemos pensar, quando falamos em cultura do estupro, cultura da violência contra as mulheres, é na imagem do iceberg. A ponta do iceberg é o feminicídio, a violência letal contra mulheres e meninas em razão do gênero. Mas na sua base teremos uma série de ações, comportamentos, forma de se relacionar com mulheres e meninas que traduz isso que chamamos de cultura do estupro.

Esse quadro de violência é permanente contra meninas e mulheres. Temos desde o que chamamos de micromachismos ou de piadas machistas, em relações sociais, em festas, na família, na escola, nas universidades, em sala de aula e nas relações de trabalho. As mulheres são mais vulneráveis, em geral, recorrentemente são mais vítimas desse tipo de relação e violência. É importante percebermos: a violência sexual vai estar mais na ponta do iceberg, mas precisamos trabalhar, enquanto sociedade, essa cultura que é mais ampla e disseminada, que muitas vezes não é tão visível, de violência de gênero e contra mulheres e meninas.

O último ponto sobre esses dados é entender os números e não deixar com que os números inviabilizem histórias e pessoais reais. Quando falamos “a cada 46 minutos uma mulher sofre ataque sexual”, é isso mesmo, o tamanho dessa violência, o quão recorrente ela é, o quão persistente ela é no tempo e no volume. São muitas mulheres sendo violentadas a todo o tempo e todo o momento. Por isso é que temos usado a expressão de que se trata de uma epidemia de violência contra a mulher. Se olharmos a questão da violência como uma questão de saúde pública, poderemos caracterizar ela como uma verdadeira epidemia. É pensar isso.

Fonte: Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

IHU – Ainda segundo o Atlas da Violência, a maioria das vítimas são meninas na faixa dos 10 aos 14 anos de idade. O que este dado revela?

Taysa Schiocchet – Também é um dado que já existe há bastante tempo e que, de algum modo, essa discussão sobre o PL 1.904, que gerou uma cobertura maior nas mídias tradicionais e nas redes sociais, houve a possibilidade de esclarecer melhor e colocar alguns dados em pauta. Essa é uma questão que apareceu bastante: de fato, entre as mulheres, as meninas são as mais afetadas pela violência sexual. Ao contrário do que podemos imaginar e do que pode ser a realidade de muitas famílias, nem sempre a família é o lugar de proteção para crianças e adolescentes. Muitas vezes é dentro da família que ocorrem as violências sexuais. Associado a esse número de que meninas entre 10 e 14 anos são as mais afetadas nos casos de violência sexual, temos esse dado de que também a maioria das violências sexuais ocorre dentro de casa.

É quase dizer para algumas camadas da sociedade, em algumas regiões e algumas localidades, que teremos de maneira muito clara o espaço da família como um espaço que esconde relações de violência sexual. Associado a isso, por essas meninas serem mais vulneráveis e muitas vezes nem entenderem que aquilo é uma violência, não terem condições de denunciar ou mobilizar uma rede proteção, são essas meninas que passam anos a fio sofrendo violência dentro de casa por pessoas conhecidas. Em geral, pais, padrastos, tios, vizinhos e primos, pessoas que têm acesso a essa criança, que muitas vezes se presume que tem uma relação de confiança.

O primeiro ponto para entender esse cenário é descontruir a ideia de que toda a família é uma família que protege as crianças e os adolescentes. Ao contrário, em relação à violência sexual, na maioria dos casos, isso acontece por pessoas conhecidas dentro da própria casa, por parentes e afeta principalmente as meninas e crianças que são as mais vulneráveis.

Aqui é importante entendermos o que dificulta a denúncia, o que faz com que esse tipo de violência seja velado e permaneça por anos, muitas vezes, a fio, sem que as pessoas tomem conhecimento e consigam proteger. O mais importante é sabermos para qual vamos olhar nessa história. É menos no sentido de 'revitimizar' essa menina, essa criança e adolescente que não tem condições de expor ainda mais ou mobilizar uma eventual denúncia, olhar onde falhamos enquanto sociedade, instituição de justiça, sistema de saúde e sistema de proteção a essas crianças e meninas. Quando elas estão nessa situação de violência, a pergunta que temos que fazer é “onde erramos enquanto sociedade, família, escola?”

IHU – Quem são essas meninas vítimas de violência sexual e qual o perfil destes estupradores?

Taysa Schiocchet – O ponto principal já foi respondido na questão anterior. Mas é pensar que isso acontece no ambiente familiar. Quando falamos em estupro, muitas pessoas imaginam e pensam que são pessoas desconhecidas, que é um sujeito que aparece na surdina, na calada da noite, mas, na verdade, não. Quando pensamos no contexto que isso ocorre, são meninas, violentadas sexualmente, em geral durante alguns anos, por pessoas próximas e da família com as quais elas têm uma relação de confiança. São as pessoas que deveriam educá-la, que dormem com elas, que passam dia e noite com essas crianças e adolescentes.

IHU – Estamos olhando para esta epidemia de violência sexual, especialmente contra meninas de até 14 anos? Como compreender essa “cegueira” da sociedade e como trazer à luz esta realidade?

Taysa Schiocchet – Esse movimento de apresentar dados e discutir, ter uma proposta pedagógica de esclarecer, mostrar o que significa 46 estupros a cada hora, o que significa falar que mais de 90% são mulheres e meninas e não homens que são violentados, o que significa dizer que mais de 80% dessas violências são cometidas por pessoas conhecidas e mais de 40% por pais e padrastos. Esse movimento da grande mídia, das redes sociais e das pessoas colocarem isso em pauta, é um movimento importante para mostrar a realidade. Não só quem vivencia isso, porque essas histórias acontecem de maneira muito velada, elas desestruturam muitas vezes as relações familiares. Sempre ouvimos falar que a menina denunciou e a família não acreditou ou que isso gerou toda uma discussão e hoje ela não fala mais com a família ou a família rachou depois daquele momento.

Isso mostra que essa realidade sobre a violência existe – nós temos dados a respeito e estão circulando agora com mais expressão –, mas, ao mesmo tempo, é uma violência que é facilmente velada, porque acontece “entre quatro paredes”, dentro de uma casa, na privacidade de um lar. É muito fácil esconder esse tipo de violência com uma pessoa que é extremamente vulnerável, que pode ser uma criança, desde a primeira infância, pode ser durante a infância, enquanto menina ou adolescente. Muitas mulheres levam esse segredo da violência familiar, guardam isso a vida inteira. É um fenômeno que tem essa dupla constituição: em que pese termos os dados, ele também é um fenômeno facilmente velado.

IHU – O que, diante desta realidade brasileira, representa este PL do Estupro?

Taysa Schiocchet – Essa situação de violência contra mulheres e meninas não foi colocada como pauta e não apareceu como ponto central da discussão. A discussão ocorre em torno de um discurso bastante moralizante, religioso, maniqueísta, instrumental com o argumento de proteção do feto, que vão chamar de bebê, de nascituro. Em nenhum momento se colocou, pelo Congresso, essa realidade subjacente, anterior, de violência sexual, que pode gerar uma gestação e, portanto, uma interrupção voluntária dessa gestação.

O que foi colocado pelo PL foi, justamente, impedir que essas mulheres possam “fazer uma contenção de danos”. Ela é vítima de uma violência, tem uma gestação que não foi desejada, que é fruto de uma violência, e ela vai sofrer outra violência, que é não poder interromper essa gestação, não ter essa possibilidade – que já existe no Código Penal desde a década de 1940.

Na verdade, quando olhamos para esse projeto de lei, chamado PL do Estupro, é que, de fato, nossos congressistas não estão nem aí. Na verdade, estão se lixando para a realidade de violência sexual contra meninas e mulheres. Não há nenhum compromisso do Congresso com essa epidemia de violência. O que os congressistas estão fazendo é rifar direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e meninas, reconhecidos pela legislação brasileira, por documentos internacionais de proteção dos direitos humanos. Estão rifando isso como uma resposta da política institucional interna, isto está muito claro.

Trata-se de um projeto de lei que não tem nenhum rigor ou qualidade do ponto de vista da técnica legislativa, tanto que facilmente se identificou a equiparação descabida entre o crime de homicídio e aborto, estupro e aborto. Uma equiparação equivocada de tipos penais, sem nenhum cuidado, tampouco há um compromisso com a qualidade do projeto de lei. A impressão é que foi feito a toque de caixa, sem nenhum compromisso de analisar dados, rifando os direitos sexuais e produtivos em nome dessa disputa. Seja ela com o STF, com a finalidade populistas, eleitoreiras, grupos específicos religiosos evangélicos, quando sabemos que, mesmo do ponto de vista da religião, não há uma unanimidade – isso é fato. O aborto é um tema sobre o qual não há consenso, não vamos trabalhar com bases em consensos. A Constituição Federal protege o direito de minorias: o direito à vida – importa dizer isso – não é um direito absoluto nos sistemas jurídicos de países democráticos.

Tanto não é um direito absoluto que teremos a possibilidade, em alguns países, por exemplo, da pena de morte, em outros países terá a possibilidade da legítima defesa, como é no Brasil. Então, em alguns casos, o ordenamento jurídico permite que alguém mate outra pessoa “viva, que nasceu, com vida”. Os ordenamentos jurídicos vão prever a possibilidade da interrupção da gestação, o aborto, porque não há direito absoluto, ainda que algumas pessoas considerem o direito à vida como sagrado – isso é e deve ser respeitado. O ordenamento jurídico prevê um sistema que respeita as convicções e as escolhas pessoais, isso é respeitado como direito fundamental. Ninguém vai ser obrigado a interromper a gestação em caso de estupro, mas é preciso prever o direito – aliás já está previsto – dessas mulheres que querem e que não compartilham dessas convicções morais, subjetivas, individuais e religiosas sobre o início e o fim de vida.

Veremos isso em alguns países, por exemplo, com a morte digna. Países que permitem com maior amplitude, por exemplo, a chamada eutanásia. O que mostra que o direito à vida não é um direito absoluto.

Se formos olhar para o Brasil, em relação a essa discussão, do ponto de vista mais legal, temos a Lei de Biossegurança que prevê pesquisas com células troncos embrionárias. Quando a legislação permite estes estudos com células troncos embrionárias, ela permite que sejam usados embriões humanos para fazer pesquisa, logo, a destruição desses embriões humanos.

A nossa legislação tem, mas o Conselho Federal de Medicina, que é um dos agentes importantes nessa discussão sobre o PL 1.904, tem resoluções sobre reprodução assistida há mais de década e vive atualizando essas resoluções. Elas preveem a possibilidade realizar reprodução humana assistida no Brasil, que inclui a possibilidade, por exemplo, associada à Lei de Biossegurança, de manipular alguns embriões para alguns casos, para alguns exames, de escolher, de implantar e de, eventualmente, fazer o descarte ou o uso de embriões para fins de pesquisa.

Esse é o ponto: se esses congressistas tivessem o mínimo de coerência com o que eles de fato estão pautando, que é a proteção da vida desde a concepção, eles não poderiam permitir no Brasil nem pesquisas com células tronco embrionárias e teriam que limitar o uso de reprodução humana assistida ou impedir a manipulação. Portanto, não há uma coerência de argumentos, vemos que são argumentos seletivos para um fim específico. Além do que, é nítido, visível e notório, um atravessamento de uma discriminação de gênero muito clara. É um tratamento desigual, discriminatório e atentatório em relação à vida, à dignidade e à saúde sexual e reprodutiva de mulheres e meninas.

Quando olhamos, há pessoas que sustentam – e o PL 1.904 vai nessa linha – a manutenção de uma gestação em meninas, que não conseguiram denunciar ou recorrer à interrupção da gestação antes da 22ª semana, mesmo que isso implique risco a sua vida. Temos casos de meninas de 11 anos que engravidam, tivermos casos em Santa Catarina, no Espírito Santo e no Piauí. Quem trabalha com esse tema, sabe que esses são alguns casos de uma realidade representativa muito maior, eles não são exceção. Os casos que apareceram na mídia não são exceção, eles acontecem. Especialmente meninas, mas mulheres também, são dissuadidas constantemente, eu diria até assediadas, a não interromper a gestação, por questões de convicção pessoal e religiosa de profissionais que atendem essas meninas.

Isso tem a ver com o que falamos no início, de uma cultura do estupro, de colocar “panos quentes” nesse fenômeno epidêmico de violência sexual contra mulheres e meninas, e também de relativizar a gestação decorrente dessa violência. É dizer: “espera mais um pouquinho, é melhor ter, vamos proteger a vida desse embrião em detrimento da vida dessa menina ou adolescente”. Isto passa por uma série de crenças, estereótipos e convicções, que podem e devem ser respeitados na esfera privada e subjetiva, da moralidade, das suas convicções. Volto enfatizar que estas coisas estão protegidas como direitos fundamentais. Mas, enquanto política pública, existem outros vetores, princípios jurídicos e pressupostos legais e constitucionais que devem ser considerados, como: dignidade humana, integridade, respeito à e à saúde, não só física, mas psíquica dessas mulheres e meninas.

Há uma diversidade de convicções, inclusive de natureza religiosa ou moral, não precisa ter coerência. Não precisamos ter coerência, sustentar coerência em relação às convicções pessoais, mas quando isso entra na esfera pública, do debate público de uma legislação que afeta política públicas, aí é necessário se colocar no campo da administração pública, dos vetores legais e constitucionais que orientam legislar sobre esse tema – aí são outros vetores.

Para criar uma legislação ou política pública, é preciso que elas respeitem direitos, inclusive de minorias, que são direitos igualmente fundamentais, que respeite a diversidade de convicções, independentemente da religião ou convicção moral que a pessoa segue.

Essa é a grande diferença: precisamos amadurecer enquanto sociedade para entender que existe um espaço, constitucionalmente protegido, da moralidade subjetiva e existe um espaço da moralidade pública. Esses dois espaços podem e devem conviver, mas são espaços distintos.

No momento em que se cria uma lei ou política pública que se orienta a preservar e respeitar à diversidade de convicções morais ou religiosas, fortalece-se o respeito a essas convicções e não o contrário. Quando se tenta impor uma moralidade obrigatoriamente – já falamos que não existe consenso sobre esse tema, nem do ponto de vista religioso –, quando eu quero ser respeitado, eu tenho que respeitar uma série de posições, posturas, convicções e princípios morais, sob pena de inconstitucionalidade. Isto precisa estar presente em uma legislação dessa natureza. Esse é o elemento de cunho moral/religioso.

Mas temos um elemento que é concomitante, talvez independente, mas que tem um peso importante nesse jogo, que é a cultura do estupro, dos estereótipos de gênero e da violência contra mulheres e meninas – isso também é relevante nesse cenário.

IHU – Como a senhora analisa as mobilizações de mulheres Brasil afora contra o PL do Estupro? Que mensagem foi passada para o Congresso?

Taysa Schiocchet – O movimento de mulheres conseguiu se mobilizar muito bem e houve umas respostas importantes, especialmente dos poderes Legislativo e Executivo, que poderiam não ter acontecido. No Legislativo, tivemos manifestações, conseguimos barrar em alguma medida esse PL, com pessoas dizendo que não era o momento. O Legislativo percebeu a força do movimento.

No mesmo sentido houve um movimento no poder Executivo, porque até então líderes do Executivo, do presidente, da primeira-dama e agentes do Ministério da Saúde não tinham se manifestado ainda. Quando eles viram essa mobilização social, com um espaço de legitimação em que as forças não estavam tão tendentes a simplesmente aprovar aquele plano de lei, que havia uma mobilização dos movimentos sociais de mulheres, eles se manifestaram. Esse é o primeiro ponto.

Houve uma mobilização muito qualificada de mulheres e uma resposta a esse movimento, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Essa mobilização é qualificada porque o movimento de mulheres conseguiu levar para a grande mídia dados importantes. Quando esse movimento fala “meninas não são mães”, o “PL é do Estupro”, eles mobilizam dados que não estão sendo colocados em pauta nessa discussão.

Quando olhamos para esse cenário, eu incluiria no movimento de mulheres algumas juristas, políticas e pessoas que estudam temas feministas. Elas estão nesse debate e que transitam nas discussões no Congresso, no STF e nas universidades. Além de dominarem os dados e os argumentos, conhecem e são especialistas nos temas, de modo que elas levantam uma série de questões que não estavam sendo postas em pauta.

Por que o movimento de mulheres vai dizer que esse PL é um retrocesso? Esse PL é um retrocesso do ponto de vista da técnica legislativa e das equiparações dos tipos penais – estupro, homicídio, aborto. É um PL que simplesmente ignora essa realidade que comentamos até agora, de epidemia de violência sexual contra mulheres, especialmente meninas em situação de maior vulnerabilidade. Ele é um PL que ignora o cenário interno do Brasil de violência, uma legislação que existe desde a década de 1940 e já reconhece [o direito ao aborto], um sistema de saúde que prevê e que oferta serviços de aborto legal, ainda com muitas melhorias a serem implementadas, mas que existe por meio de estrutura com normativas técnicas elaboradas pelo Ministério da Saúde desde a década de 1990. Portanto, ignora o contexto brasileiro e o cenário internacional.

Quando falo de cenário internacional, temos alguns elementos a se destacar. Do ponto de vista de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas – ONU e a Organização dos Estados Americanos – OEA via sistema interamericano de direitos humanos, a Comissão e a Corte dos Direitos Humanos, são sistemas que há muito tempo estão repetindo, orientando e recomendados que os estados, como o Brasil, ampliem a oferta de serviço de aborto legal. Além disso, pedem que descriminalizem o aborto, que não coloquem as mulheres na cadeia por ter abortado, que tratem isso como uma questão de saúde pública e não de segurança pública. Aqui é menos a questão se sou contra ou a favor do aborto e mais a questão de olhar e tratar essa questão como saúde pública, de atender essas mulheres, de enxergar a violência que elas sofreram, de olhar para a integridade física e mental dessas mulheres e para assegurar sua saúde em várias esferas.

Essa é a demanda: que isso não seja visto como crime simplesmente. Porque, primeiro, quase não se prende e, se for prender, serão presas as mulheres negras e pobres. Porque as mulheres de classe média e média alta, brancas em geral, não periféricas, que vivem nas capitais, vão conseguir fazer “turismo bioético” para realizar a interrupção da gestação na Argentina, em outros países e até em outros continentes. Ou mesmo em uma situação de clandestinidade, com mais segurança e com melhores condições, não em condições de tanta vulnerabilidade. As mulheres, quanto mais pobres e periféricas, pior a situação.

Recente pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostrou que as mulheres, para conseguirem clandestinamente o Cytotec, para realizar a interrupção da gestação de forma medicamentosa, são expostas a mais uma violência. Há relatos de mulheres que foram comprar os comprimidos, com valores muito mais altos, correndo risco de comprar comprimidos placebos, que de fato não são verdadeiros e não vão funcionar, e muitas delas sofrem violência sexual. Tem um vendedor que disse: “te dou o comprimido desde que eu possa ter relações sexuais com você”. Isso mostra o grau de exposição e vulnerabilidade que colocamos essas mulheres, que já são extremamente vulnerabilizadas.

Se tem algo que pode ser difícil nesse processo, é a tomada de decisão pela interrupção ou não, mas não o processo em si. Uma vez tomada a decisão, ela tem que ser respeitada. Deveríamos garantir que essas mulheres, especialmente as das periferias, acessassem esses serviços, mas sabemos que isso não é uma realidade e o PL já vem nessa contramão.

De novo, olhando para o cenário internacional, é olhar muito para o que esses organismos estão recomendando e lembrar que são organismos que têm vínculos com o país por meio de convenções e tratados. O Brasil não pode dar de ombros para o que esses organismos dizem. O Brasil se comprometeu a seguir, cumprir as recomendações, as convenções e os tratados, e estamos descumprindo esses acordos internacionais. Isso compromete não só o país enquanto poderes Executivo e Legislativo, mas inclusive enquanto poder Judiciário. Quando falamos que o Judiciário deve fazer o que chamamos de “Controle de Convencionalidades”, é porque ele deve olhar para o que os tratados, convenções e normas internacionais dizem dos diversos temas, inclusive sobre a questão de interrupção da gestação.

Muitos desses documentos dizem que a vida não é um direito absoluto, ao contrário, é um direito que pode ser relativizado ou flexibilizado, em função de outros direitos igualmente fundamentais e que a vida do nascituro deve ser protegida, por se tratar de uma vida humana em desenvolvimento, mas que não podemos nos descuidar – é uma condição para isso, que deve ser priorizada, que é o que vai dizer a Convenção de Direitos Humanos – da vida e da integridade da gestante, porque aquele ser depende dessa mulher. Sem essa mulher, ele não existiria. Portanto, o que deve ser priorizado é a proteção dessa mulher em detrimento de um nascituro que está em desenvolvimento no seu ventre. Esse é um ponto importante.

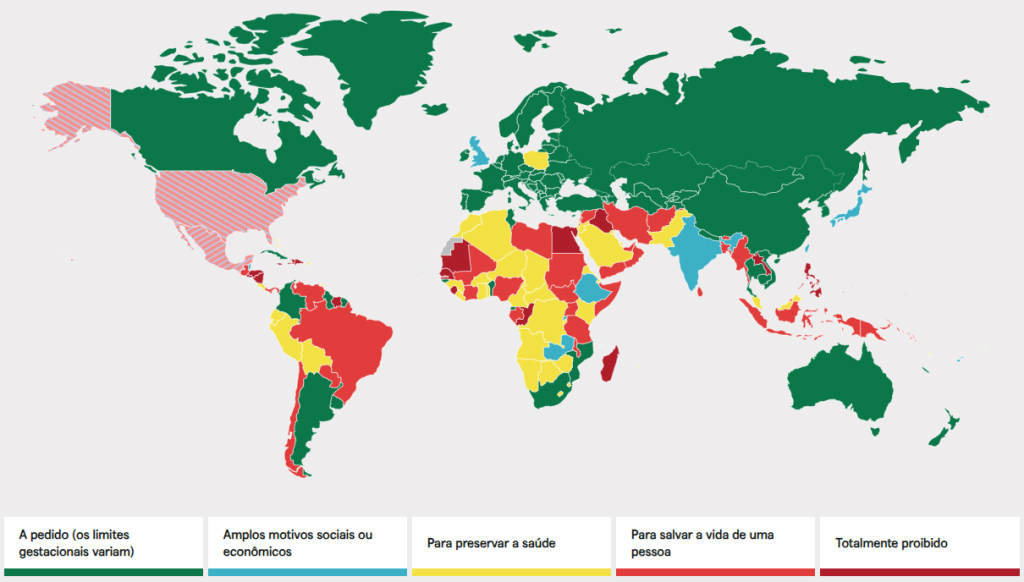

Um segundo elemento, ainda olhando para a esfera internacional, também voltando à imagem que eu gosto muito: existe um Centro de Direitos Reprodutivos que disponibiliza um Mapa do Aborto no Mundo. Antes, quando olhávamos para o mapa-múndi, na região Norte, ele será um mapa de cores, por exemplo, verde, e, a metade Sul, eram cores em vermelho, para dizer que os países do Norte, em geral, têm legislações permissivas em relação ao aborto. Já os países do Sul Global, onde estão a América Latina e a África, estão pintados de vermelho porque são países proibitivos, muitas vezes em qualquer circunstância ou apenas em circunstâncias muito restritas, como é o caso hoje no Brasil, que permite em caso de estupro, em caso de risco à gestante e, segundo decisão do STF, em casos de anencefalia. O que percebemos atualmente é que o Sul Global já está mais colorido. O que antes era tudo vermelho agora já mostra mais cores em amarelo e verde. Isso ocorreu porque houve uma maré verde na América Latina e uma série de outros países ampliando o acesso e às possibilidades para recorrer à interrupção da gestação.

Mapa mostra a legalização do aborto no mundo (Fonte: Centro para Direitos Reprodutivos/Reprodução)

Mesmo em países do Norte, que são extremamente religiosos ou que podem ser países mais conservadores, vamos pensar no bloco europeu, como Itália e França, países que reconhecem e preveem na sua legislação o direito a interromper a gestação. Olhando esse mapa global, verificamos que também estamos em dissonância em ampliar o acesso ao aborto legal, que o país vai na contramão, seja em relação à América Latina, seja em relação à Europa. A única exceção que tivemos são os Estados Unidos, que podemos considerar uma decisão doméstica do país. Houve a última decisão da Suprema Corte americana que também retrocedeu na questão do aborto, deixando a cargo dos estados legislar sobre a questão. Se olharmos de um modo geral, há essa tendência mundial mais permissiva. Também é algo que o Brasil ignora ao propor um PL como estão propondo.

Que precisamos debater e discutir, isso é um fato. Os outros países estão aí para mostrar que há, em geral, nos casos de interrupção voluntária, nesses casos de estupro, risco à vida da gestante, nos casos em que há um permissivo para interromper a gestação, há um prazo, como o que está sendo discutido na ADDF 442 no STF. Hoje, no Brasil, discute-se a possibilidade de descriminalização até a 12ª semana, que é uma opção bastante restritiva, porque tem países que vão reconhecer isso até 22 ou 24 semanas. Fora esses outros casos que têm algum indicativo, como risco de vida à gestante e estupro.

Olhando para isso, podemos concluir que esse PL, do ponto de vista técnico e dos dados empíricos das normais constitucionais e internacionais, as quais o Brasil se vincula, ignora tudo isso. É, de fato, um retrocesso, e um retrocesso que foi feito rifando os direitos sexuais e reprodutivos de mulheres, em nome de uma disputa política, de uma resposta populista à sociedade, com baixíssima qualidade. Por isso que esse projeto foi alvo de muitas críticas, porque é um projeto muito ruim, muito desqualificado, é uma vergonha para o Congresso Nacional atual propor um PL dessa “qualidade”.

IHU – Quais os desafios e como acolher mulheres, especialmente meninas, que foram vítimas de estupro?

Taysa Schiocchet – O desafio de acolher mulheres, que tem a ver com os limites e avanços no SUS especialmente, é não estigmatizá-las. De fato, é pensar que essas mulheres chegaram ali após sofrerem muita violência. Às vezes erramos a mão, pois querendo proteger o feto, às vezes geramos uma violência muito maior a essas mulheres.

Infelizmente, a criminalização tem como um efeito importante e significativo a criação de um estigma em relação ao aborto. O aborto se torna um estigma, um tabu, o que impede que as pessoas se manifestem claramente sobre o tema. Além disso, tem reflexos nos serviços, nos profissionais da saúde e do direito que vão atender essas mulheres durante o “calvário” – chamo assim porque o direito está reconhecido na legislação, mas nunca essas mulheres conseguiram acessar facilmente esse serviço, que é um serviço público que deve ser ofertado. Quando não ofertado ou dificultado, essas pessoas e instituições que dificultam deveriam ser responsabilizadas administrativamente, civilmente e criminalmente se for o caso. Porque, como qualquer serviço público, esse é um direito garantido a essas mulheres. Portanto, a primeira tarefa é olhar para como descontruir esse estigma em torno do aborto, que é decorrente muito dessa criminalização.

O outro ponto é pensar a questão das moralidades, a moralidade seria um ponto de maturidade cívica e democrática, enquanto cidadãos que vivem em uma sociedade plural e diversa. Nós, enquanto sociedade, estamos caminhando para isso, mas não alcançamos ainda a forma para entender com toda a tranquilidade e serenidade que, quando tem uma legislação que permite e garante a possibilidade de mulheres e meninas escolherem, com a sua autonomia, sobre os seus corpos, interromperem ou não sua gestação, isso não é uma imposição a todas as pessoas. Isso é, inclusive, respeitar, com maior força as convicções pessoais e religiosas das pessoas que pensam diferente.

Trazendo um aspecto mais jurídico e técnico, ainda que eu “ache que eu tenha essa convicção de que a vida é sagrada e essa vida precisa ser protegida acima de tudo e qualquer coisa”, no Direito não é assim que funciona. No Direito, não há qualquer direito que seja absoluto, falando em vida ou em qualquer outro aspecto. Qualquer um pode dizer pessoalmente: “eu entendo que é um direito absoluto”, mas isso é parte de uma convicção pessoal; na esfera pública, moral, não é assim que funciona.

Portanto, precisa respeitar as normativas e a legislação como elas estão dadas, e não só no Brasil, isso em qualquer país democrático do mundo, pois não se trata de uma invenção brasileira. Olhar para esses pontos nos permite enfrentar esses desafios para acolher melhor as mulheres em situação de violência e também qualificar os serviços do SUS na atenção.

IHU – Quais os avanços do SUS na atenção a vítimas de violência sexual e quais limites ainda resistem? Como superar estes limites?

Taysa Schiocchet – Teremos algumas pesquisas que mostram as barreiras e os obstáculos que o SUS ainda tem no atendimento a essas vítimas de violência sexual.

Em relação aos avanços, desde a década de 1990 o SUS tem criado um sistema que oferece serviços de atenção às mulheres em situação de violência. Então, há uma série de normativas que determinam que é preciso ter uma equipe interdisciplinar, que os hospitais devem oferecer serviços, falam inclusive de como deve ser feita a interrupção. Portanto, existe uma normativa, que tem pontos de revisão, mas que já está bem amadurecida. Temos uma tradição nesse serviço, não é algo que nunca ouvimos falar no país – isso está no SUS.

Os limites são a questão do estigma, principalmente, dos profissionais da saúde acharem e ignorarem completamente os princípios e as normativas da administração pública. E acharem que podem fazer prevalecer as suas convicções pessoais em detrimento daquilo que determina a legislação e as normativas técnicas que vinculam esses profissionais. Há alguns pontos em discussão sobre essas normativas, mas tem um quadro geral que orienta.

O terceiro ponto é ampliar a oferta de serviços, pois sabemos que os municípios são muito assistidos – não chega a 4% o número de municípios que têm serviço de aborto legal. O que impõe, do ponto de vista geográfico, que as mulheres precisem percorrer um calvário para conseguir uma interrupção da gestação já lutando contra o tempo.

O quarto ponto, que dialoga com a questão trazida antes da moralidade pública e privada, é a questão da objeção de consciência. Entendo que médicos e profissionais de saúde têm o direito de serem objetores de consciência nesse cenário, mas esse direito nunca é coletivo, tampouco é um direito institucional. Ainda que existam profissionais que são objetores de consciência, isso é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal, esse direito não pode ser de uma coletividade de médicos e nem uma decisão institucional que diz: “aqui na instituição nós não fazemos abortos”. Novamente, isto tem a ver com a discussão sobre moralidade pública e privada. Esse é o principal ponto do que chamo de “maturidade cívica” em relação à moralidade pública e privada no tema de aborto.