"O país tem falhado cada vez mais na proteção das terras indígenas, principalmente agora, no governo Bolsonaro, em que a deterioração das instituições é patente", diz o médico

O assassinato do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Vale do Javari no mês passado é mais um capítulo de cenas que se repetem na Amazônia brasileira. Na Terra Indígena, como na região amazônica como um todo, diz o médico Maurício Borborema, "o grande conflito é fundiário, no final das contas. Isso tem que ficar muito claro". Segundo ele, que atuou durante três anos na Terra Indígena do Vale do Javari durante a criação dos distritos indigenistas de saúde, "não existe conflito cultural [na região]; as culturas se encontram, se interpenetram, se influenciam, e isso sempre é benéfico e sempre vai existir. Não existe uma cultura pura. O conflito não é, portanto, um conflito de cultura. É um conflito por terra. A briga é por terra. E defender os índios hoje no país é defender terra indígena. Ao defender a terra, protegemos a cultura e o patrimônio cultural dos povos originários".

Na entrevista a seguir, concedida por telefone ao Instituto Humanitas Unisinos - IHU, Borborema conta sua experiência vivendo com comunidades indígenas no Vale do Javari no início dos anos 2000 e comenta os desafios em torno da implementação de políticas públicas de assistência à saúde para comunidades indígenas e populações ribeirinhas que vivem em áreas remotas e isoladas do país. "É muito difícil e os desafios são muitos porque temos que ser respeitosos com o conhecimento adquirido por séculos pelos povos e, ao mesmo tempo, temos que entender que a nossa medicina ocidental caminhou de forma impressionante e temos maneiras de tratar de modo muito eficaz.

Os índios, assim como qualquer brasileiro, têm que ter acesso à medicina. Além disso, tem o desafio de fazer a interface entre a medicina convencional, a medicina tradicional e a tecnológica. Mas pode ser um desafio sem muitos conflitos se há uma discussão respeitosa. Como vemos, os próprios índios já dão o primeiro passo quando distinguem o que é doença deles, que eles curam do jeito deles, e o que é a doença que o não-índio trouxe, como eles dizem – e de certa forma estão corretos nesse tipo de pensamento –, e que eles não sabem tratar e pedem que os ensinemos. É isso que acontece entre as culturas: aprendemos um com o outro, mas é difícil", resume.

Borborema também atuou junto aos Médicos Sem Fronteiras - MSF no Sudão antes da independência do Sudão do Sul, onde assistiu "deslocados locais" que fugiam da guerra, além de refugiados na fronteira de Myanmar com a Tailândia e uma comunidade muçulmana em Calcutá, na Índia. O contato diário com o drama e o sofrimento humano, ressalta, o levaram a ser "imensamente otimista com o futuro e muito esperançoso basicamente porque temos uma ferramenta que ninguém mais tem: a linguagem. Nós somos seres que falam uns com os outros. Cada encontro, cada oportunidade de falar, é a oportunidade de construir um futuro diferente. Eu realmente acredito nessa capacidade de falar e nessa capacidade que a linguagem tem de unir as pessoas. Nós somos seres fascinados por histórias sobre outras pessoas, fascinados com a possibilidade de encontro. É o isolamento que faz com que tenhamos uma mente pequena. O encontro faz com que ampliemos as perspectivas. (...) Quando falamos, conversamos sobre o passado e planejamos um futuro melhor. Esta é a chave: é só conversando que sonhamos um futuro melhor".

Maurício Borborema (Foto: Arquivo pessoal)

Maurício Borborema é graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba - UFPB, com Residência Médica em Infectologia pela Fundação de Medicina Tropical do Amazonas. Atualmente, é médico da Fundação de Medicina Tropical do Amazonas e do Instituto de Medicina Tropical de Coari e professor da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.

IHU - Como foi sua experiência durante os três anos que atuou como médico na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas?

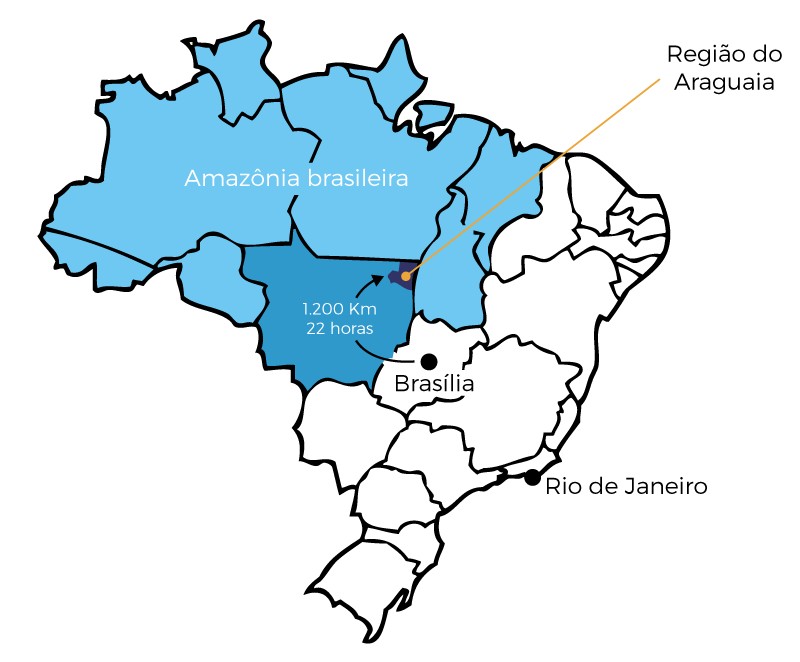

Maurício Borborema – Eu nunca pensei em trabalhar com saúde indígena. Concluí a graduação em medicina e trabalhei um tempo com os Médicos Sem Fronteiras – MSF fora do país. Quando voltei, estava procurando uma experiência parecida com o que vivi em termos de medicina e fui trabalhar em São Félix do Araguaia [MT], na prelazia Dom Pedro Casaldáliga, com casos de hanseníase, basicamente. Passei poucos meses em São Félix e conheci uma médica ginecologista que gostava muito de saúde indígena e queria trabalhar no Vale do Javari. Isso foi nos anos 2000, quando, no Brasil, começaram as primeiras tentativas de criar os distritos sanitários indígenas, isto é, um sistema de saúde especial para os povos indígenas.

(Fonte: Fundacio Pere Casaldáliga)

O Vale do Javari estava sendo demarcado naquela época e essa colega me falou da possibilidade de trabalharmos lá, o que, para mim, era um desafio. Lembro que pegamos o mapa para ver os acessos e não havia acesso por estrada nenhuma. Só era possível chegar lá de avião ou barco e aquilo, de certa forma, me fascinou por causa da aventura de ir para um lugar distante, conhecer uma parte do Brasil que era completamente desconhecida. Nós fomos. Ela era ginecologista e eu era médico clínico e começamos a trabalhar lá. Ela passou um ano e depois foi para outro distrito indígena e eu continuei por quase três anos.

(Mapa: Giovanny Vera | Amazônia Real)

Sobre a medicina indigenista, aprendemos tudo lá. Não tive nenhuma preparação prévia. Toda a preparação que fiz foi com o Conselho Indígena do Vale do Javari - Civaja, conhecida como União dos Povos Indígenas do Vale do Javari - Univaja. Tivemos que elaborar e adaptar o distrito sanitário indígena e esse foi um desafio muito grande porque Atalaia do Norte era – e ainda é – uma cidade muito isolada, onde o Brasil começa ou termina – dependendo de onde a pessoa está –, na fronteira com o Peru. Toda a locomoção era feita por barco e nós ficávamos isolados na área de trabalho durante 45 dias, vivendo nas aldeias, e durante 15 dias descansávamos em Atalaia. Foi um período riquíssimo. O Vale é muito diverso em termos de cultura. É um paraíso para os antropólogos porque há vários povos, com diferenças muito grandes entre eles. Alguns tiveram contato com os não-indígenas no início do século passado, outros fizeram contato na década de 1970 e alguns estavam fazendo o primeiro contato no início dos anos 2000, quando cheguei lá. Há uma diversidade muito grande de contato entre esses grupos e a sociedade nacional. Ao mesmo tempo, há muito conflito. Essa sempre foi uma área de muito conflito.

Quais as origens da violência no Vale do Javari?

IHU – Como os distritos sanitários indígenas foram planejados e estruturados e como se deu a sua atuação na prática, a partir da interação com as comunidades?

Maurício Borborema – O principal daquela época era o plano de criar um sistema paralelo, embora integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS, e específico para populações indígenas. A ideia era a de que os índios precisavam de um sistema especial que atendesse às necessidades culturais e geográficas deles em função do isolamento. Havia recurso para isso e, naquele período, também havia uma pressão internacional muito grande por causa dos 500 anos do descobrimento do Brasil. Fernando Henrique [Cardoso] era o presidente e havia muito recurso para ser gasto nessa proposta de saúde indígena. Mas isso foi uma faca de dois gumes: é muito bom quando se tem recurso, mas, ao mesmo tempo, é ruim quando esse recurso chega para instituições que tinham pouca experiência em gerir as quantias enormes que chegavam. Mas a ideia era estruturar o sistema de saúde, e o Civaja, que era uma organização indígena, ficou responsável por implementar o projeto. O Civaja era uma ONG pequena, que realmente não tinha tantos recursos e, de repente, precisou gerir uma quantia enorme. Isso, mais a falta de experiência administrativa e, ao mesmo tempo, o modelo de saúde, que não era exatamente o modelo com o qual os índios estavam acostumados, fez com que a nossa chegada fosse um tanto brusca, como um elefante em uma loja de cristais.

Havia muitos problemas, os quais só fomos percebendo à medida que foram acontecendo. Foram contratados médicos – e éramos somente dois em um território vastíssimo –, pensou-se na criação de polos de saúde, mas eles não tinham absolutamente nada a ver com a vida na aldeia. Então, teve-se a ideia de construir pequenas unidades para atendimento de saúde, como se fossem postos de saúde e, em alguns locais, um posto de saúde mais sofisticado. Algumas lideranças indígenas participaram do processo e elas escolheram construir os postos de alvenaria em um local onde nunca se construiu nada com alvenaria, onde as casas eram de madeira e palha. Então, iniciou-se uma estrutura muito pesada, a começar pela compra de tijolos de fora, que foram trazidos para as aldeias, mas chegou um momento em que ficou inviável trazer tijolos.

Então, resolveu-se criar uma olaria na aldeia. Imagine a situação: as pessoas nunca tinham trabalhado com tijolos, e aí foram aprender a fazer tijolos para a construção do posto. Ao mesmo tempo, foram contratados agentes indígenas de saúde, que eram bem remunerados. Normalmente, os agentes contratados eram pessoas mais jovens que falavam português, homens que tinham passado um tempo em Atalaia do Norte e tinham um conhecimento rudimentar do idioma. É importante lembrar que, em várias dessas aldeias, as pessoas não falam português. Os homens costumavam falar porque tiveram a oportunidade de ir para a cidade trabalhar e acabaram aprendendo.

IHU – Como você se comunicava com os agentes comunitários e os pacientes?

Maurício Borborema – Os indígenas que atuavam como agentes comunitários de saúde eram escolhidos porque falavam português e atuavam também como intérpretes. Obviamente que, com o passar do tempo, fomos aprendendo a perguntar na linguagem deles sobre a saúde, se sentiam dor, onde estava doendo, mas grande parte do atendimento era feito a partir dos intérpretes. Como os agentes eram jovens, de certa forma, as pessoas mais velhas e experientes da aldeia ficavam alienadas desse processo todo. Além disso, os jovens passaram a receber um salário que antes não tinham e começaram a comprar muitas coisas que antes não tinham, como panelas, utensílios, machados. De alguma forma, isso começou a gerar um conflito interno entre eles, porque normalmente o caçador da aldeia era uma pessoa muito valorizada, tinha muito conhecimento porque caçava muito bem e tinha uma vivência da floresta, mas o agente indígena de saúde, que não tinha essa experiência toda, estava recebendo um salário. Ou seja, começou a haver problemas dentro da comunidade.

O contato, por mais que a intenção seja boa, é problemático porque introduz elementos que não fazem parte do dia a dia da comunidade. Estávamos em um local onde as pessoas vivem há séculos e desenvolveram uma forma de viver, têm culturas específicas, com regras sociais e culturais que não são acessíveis para a sociedade nacional, ou seja, para quem vem de fora. Mas nós chegamos lá e não percebemos isso. Não conhecemos a língua e não sabemos como as coisas são feitas. Por exemplo, a forma de casamento, que é algo tão comum para nós - conhecemos alguém, nos apaixonamos e, eventualmente, nos casamos - é diferente em outros povos. Em alguns, os casamentos são arranjados pelos pais.

No Vale do Javari, entre alguns povos, os casamentos são definidos por famílias, por linhagens. A forma deles de perceber o mundo e as relações sociais é absolutamente diferente da nossa. Quando nasce, a pessoa já sabe que vai se casar com um parente de outra linhagem, que já está definido – geralmente, é com prima ou primo cruzado. Esse sistema de casamento foi pensado basicamente para que não haja acumulação de poder entre eles. Com isso, diluem-se os bens: as gerações vão passando e qualquer poder que é concentrado começa a ser diluído por essa dinâmica de casamentos cruzados. Essa é uma estratégia para sobreviver em um ambiente difícil e para manter um grupo coeso para evitar que haja alguém com muito poder.

Mas, de repente, as pessoas que passaram a receber salário estavam podendo se casar de uma forma diferente do que sempre foi permitido dentro da aldeia, acumulando um poder que era desconhecido para aquelas pessoas. Isso é trágico porque desorganiza toda a estrutura. Mas essas coisas nós não percebemos, ou seja, não percebemos o malefício do contato. Achamos que o contato só traz benefícios para as pessoas ou que é algo superficial. Mas não é. O contato traz mudanças profundas e a forma como este se dá é muito importante. Existe uma assimetria muito grande de poder e ela é trágica para as comunidades indígenas.

O Vale do Javari é um território que tem vários povos e, pelo menos, dois troncos linguísticos e várias línguas. Para você ter uma ideia, se uma pessoa fala português, alemão, russo e italiano, nós ficamos muito impressionados, mas ela está falando todos os idiomas dentro de um único tronco linguístico. Então, imagina a diversidade cultural que existe no Vale. São muitas línguas que não têm absolutamente nada a ver entre si. Os povos convivem há muito tempo e existe uma dinâmica de convivência que muitas vezes significa hostilidade e aliança. É uma forma de sobreviver naquele ambiente, mas sempre que se introduz um elemento estranho, rompe-se o equilíbrio entre os povos e, ao fazê-lo, se possibilita que haja conflito entre eles.

Por exemplo, o nosso sistema político representativo e a atuação de movimentos sociais que entram no jogo político, como as ONGs, é um conceito absolutamente estranho no mundo das comunidades indígenas. O poder entre eles é familiar, de certa forma, patriarcal. O chefe exerce o poder porque ele é o chefe da família. Agora, quando se cria um conselho, como o Conselho Indígena do Vale do Javari, ou se tem representantes de cada etnia, isso é algo completamente impensável para eles. Isso ocorre por causa do contato e da interface entre os povos originários e a sociedade nacional. Isso é importante e fundamental porque essas organizações vão lutar pelos direitos dos povos, mas, ao mesmo tempo, isso gera muitos conflitos porque até então uma pessoa se sentia – e era – o chefe da comunidade.

Entre os marúbos, com quem trabalhei mais, o chefe, o cacique, é chamado de kakaya. Ele é basicamente o homem mais velho daquela família, alguém que acumulou experiência, vivência, domina o ambiente e, por causa disso, tem poder – é um poder direto e não um poder delegado. Mas, de repente, aparece alguém, que pode ser o neto dele, que parece ter mais poder do que ele porque fala português, porque consegue falar alguns termos que ele não consegue entender, como falar sobre o contexto nacional, a luta política, a demarcação de terras – e este é um conceito que os kakaya não têm –, e isso gera conflitos entre as gerações. Então, a sensação é muito complexa.

IHU – Com a intenção de fazer um bem ao lutar pela defesa das comunidades, as instituições envolvidas em sua defesa podem provocar um mal em algum sentido ao modificar as relações internas e a própria autocompreensão dos grupos? Como você avalia esse impasse?

Maurício Borborema – Exatamente. As instituições podem fazer um mal, mas não podemos ter a ingenuidade de pensar que não há contato entre esses povos e a sociedade nacional. Esses povos fizeram contato há muito tempo: alguns fizeram contato entre o século XIX e XX, como os kanamaris, por exemplo. Nas aldeias kanamaris, todos falam português e são influenciados pela sociedade nacional, mas eles preservam sua língua e a falam entre eles, mas, ao mesmo tempo, eles conseguem falar com os ribeirinhos e entendem as instituições do país.

O contato, por outro lado, também trouxe alguns problemas sérios, como o alcoolismo, porque através do contato há uma desestruturação de comunidades que eram muito estáveis e passam por uma espécie de falta de sentido, de não pertencimento nem a uma sociedade nem a outra. As pessoas que vivem nesse limbo, que é um dos aspectos mais triste do contato, se suicidam. Há taxas altíssimas de suicídio entre adolescentes e pessoas jovens no Vale do Javari, ou casos de pessoas que caem no alcoolismo. Isso é uma tragédia.

IHU – Como os povos da terra do Vale do Javari têm atuado politicamente e quais são as consequências internas e externas da luta pelos direitos?

Maurício Borborema – Do meu ponto de vista, as ONGs e a organização do movimento indígena pela luta por direitos são fundamentais, mas esses movimentos são decorrentes do contato. A questão é que existem níveis e tempos diferentes de contato e problemas diferentes em cada comunidade. Por exemplo, os matis tiveram contato em 1970 e estão em contato com a sociedade nacional há menos de 50 anos. Geralmente, o que acontece de mais imediato quando há contato é a transmissão de doenças que simplesmente dizimam a população. Em alguns casos, todas as pessoas mais velhas de uma comunidade morreram e sobreviveram somente os mais jovens. Na comunidade matis, há uma presença maior de pessoas mais jovens, o que contribuiu para desagregá-la um pouco. Nesse sentido, o contato tem possibilidade de causar danos enormes a esses povos; no entanto, ele existe e é nisso que eu insisto. Uma vez havendo contato, é impossível voltar para a situação originária de isolamento. Existem alguns povos que iniciaram o contato e depois se isolaram por opção – o Vale do Javari é a área em que mais tem índios isolados.

Mas, havendo o contato, é preciso ter pessoas que fazem a comunicação com a sociedade nacional. É aí que entram as ONGs e o movimento indígena, que basicamente é formado por pessoas que fazem essa intermediação com a sociedade nacional. São pessoas que, pela história de vida, tiveram a possibilidade de chegar em uma cidade, estudar e participar de algum movimento social. Muitas dessas pessoas estão ligadas à Igreja católica e ao Conselho Indigenista Missionário - Cimi, que têm uma luta histórica de proteção aos povos e aos seus direitos. As pessoas aprendem com essas associações que lutam pela defesa de direitos. Então, elas formam uma consciência e vão fazendo essa interface. Agora, essa interface não é 100% tranquila entre eles, no sentido de que é possível ter uma grande liderança em uma organização indígena que, na aldeia, não é percebida, pelos mais velhos, como uma liderança. Mas ela é uma grande liderança indígena fora da aldeia. Esse é um dos conflitos que aparecem, mas a luta das ONGs é fundamental.

Às vezes, parece que as ONGs não têm conexão real com as aldeias e não representam aquilo que os povos indígenas pensam. Mas não é isso; muito pelo contrário. As ONGs são a interface com a sociedade nacional e são um instrumento em torno dos povos indígenas para garantir os seus direitos. Sem as ONGs não há demarcação; sem a Univaja no Vale do Javari, não há controle de quem entra e de quem sai da área demarcada. Toda vez que há uma violação de direito, são as ONGs que entram em defesa dos povos.

IHU – Quais são os conflitos que ocorrem no Vale do Javari? O que você presenciou?

Maurício Borborema – O grande conflito no Vale do Javari é um conflito fundiário, no final das contas. Isso tem que ficar muito claro. Não existe conflito cultural; as culturas se encontram, se interpenetram, se influenciam, e isso sempre é benéfico e sempre vai existir. Não existe uma cultura pura. O conflito não é, portanto, um conflito de cultura. É um conflito por terra. A briga é por terra. E defender os índios hoje no país é defender terra indígena. Ao defender a terra, protegemos a cultura e o patrimônio cultural dos povos originários.

Povos Indígenas no Vale do Javari Parte1

Do ponto de vista cultural, a sociedade nacional admira e tem uma visão positiva dos índios quando se vive fora de áreas de conflito. Temos uma visão positiva, idealizada e, de certa forma, até romantizada, isso tudo misturado com uma profunda ignorância: ainda achamos que existem tribos tupi e guarani, como estudamos na escola. A visão negativa surge justamente nas áreas de conflito de terra. Nessas áreas há extrema violência contra os indígenas. Em locais onde a terra está em jogo – portanto, trata-se de uma coisa bem concreta, a disputa pela terra –, surgem os problemas. Isso é visto na região Sudeste e na região Sul, onde há conflitos terríveis para preservar terras indígenas por causa do avanço de interesses do setor agrícola.

No Vale do Javari sempre teve muita violência. Na época em que trabalhei lá, há duas décadas, os conflitos estavam ligados à atuação de madeireiros, basicamente, e eventualmente a casos de pesca e caça ilegal na área indígena. Naquela época não tinha garimpo ilegal, mas já existia uma presença muito forte do narcotráfico. Como trata-se de uma área extensa de fronteira com o Peru, é muito fácil passar pela fronteira. Durante o tempo em que trabalhei lá, em várias aldeias encontrei pistas clandestinas. Precisávamos, às vezes, pousar em uma pista dessas e elas eram ligadas ao narcotráfico. Isso foi se intensificando nos últimos anos.

O narcotráfico trabalha para cooptar as pessoas nas comunidades indígenas. Os narcotraficantes falam com as lideranças locais, dizem que vão construir uma pista na área indígena e prometem algumas coisas, alguns benefícios simples, e as lideranças concordam. Isso gera um conflito porque as ONGs entendem a ilegalidade e o perigo do narcotráfico. Elas estão conscientes dos problemas enquanto as pessoas que vivem na aldeia muitas vezes não têm a percepção de que aquilo é algo problemático. Elas veem aquilo apenas como o direito de passagem de algumas pessoas e o uso de um pedacinho de terra para construir uma pista para um avião. Isso não é visto como uma coisa muito problemática em algumas aldeias. Muitas vezes os chefes das aldeias pensam que isso não vai fazer mal à comunidade, não há problema. Então, uma das funções das ONGs é conscientizar, nas aldeias, sobre o perigo do narcotráfico por causa da violência que está envolvida nessa questão.

Há pessoas que trabalham para o narcotráfico e começaram a casar nas aldeias. De certa forma, com isso, elas entram na teia de relações que são firmadas através do matrimônio dentro das aldeias. Isso é uma coisa terrível. Uma vez que essas pessoas estiverem dentro dessas teias de relações, exercendo o poder que vem do dinheiro que o narcotráfico movimenta, haverá uma desestruturação e poderão até controlar uma aldeia.

É função dos índios combater o narcotráfico? Não. Essa é uma função do Estado. É a União que deve proteger essas terras e há várias formas de protegê-las. Existem instituições nacionais que protegem a terra, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, a Fundação Nacional do Índio - Funai, que é ligada ao Ministério da Justiça para proteger terra indígena, a Polícia Federal, as Forças Armadas, que são responsáveis por proteger essa região contra a entrada do narcotráfico em áreas indígenas.

O país tem falhado cada vez mais na proteção das terras indígenas, principalmente agora, no governo Bolsonaro, em que a deterioração das instituições é patente. Vemos não só o aparelhamento das instituições, mas o descaso com que são tratadas de forma clara pelo presidente. Quando ele anuncia, antes de ser eleito, que não vai haver demarcação de um centímetro de terra indígena, ele está se colocando absolutamente contra a luta da proteção à terra indígena, o que é a mesma coisa que lutar contra os povos indígenas. Ele assumiu isso antes de ser eleito. Enquanto ele está na presidência, dá sinais claros de que é contrário a qualquer tipo de políticas que protejam os povos indígenas, a diversidade biológica e ecológica da Amazônia. Ao fazer isso, ele incentiva a ação de grupos que têm interesse nas terras dos povos indígenas. É uma questão fundiária. Estamos falando de interesse no garimpo, na exploração de madeira, interesse no narcotráfico – e isso tudo vira uma coisa só, como podemos observar a partir do assassinato recente de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Não foi uma pessoa isolada em uma comunidade ribeirinha que fez isso; tem uma teia de relações entre as pessoas que praticam atividades ilegais e as comunidades ribeirinhas.

Povos Indígenas no Vale do Javari Parte2

Sempre houve ressentimento por parte das comunidades ribeirinhas em relação aos indígenas – isso eu vivi na época em que estive lá, quando a casa dos médicos era apedrejada. Para eles, a questão é: como os indígenas têm médico e os ribeirinhos não têm? Era comum ouvirmos o discurso comparativo de que todo mundo só falava dos indígenas, enquanto os ribeirinhos, que estavam lá, também não tinham acesso a nada. Existe um ressentimento na região porque várias pessoas moravam anteriormente no Vale do Javari e, em função da demarcação das terras, elas tiveram que sair de lá. É responsabilidade da União, que demarcou as terras, também acompanhar essas comunidades ribeirinhas no manejo sustentável da floresta e da pesca.

Existem vários exemplos sustentáveis de comunidades ribeirinhas que vivem de uma forma harmoniosa com a natureza e a exploram de forma sustentável no Amazonas. Existe uma forma de manejo para extrair os frutos da terra que pode ser incentivada, assim como o turismo poderia ser mais bem estruturado. Há várias possibilidades, mas quando a União não assume essa responsabilidade, quando deixa as comunidades ribeirinhas ressentidas e dá sinais positivos para essas comunidades e para as teias de relações que elas mantêm com atividades ilegais contra os indígenas, aí ocorre o conflito exacerbado e todas as pessoas que se colocam em defesa dos direitos dos povos originários são ameaçadas e morrem, como aconteceu recentemente. É um problema grave e estrutural.

IHU - Em Atalaia do Norte, a população em geral é hostil às comunidades indígenas ou a hostilidade é restrita aos grupos que disputam a terra?

Maurício Borborema – Há uma hostilidade, embora eu não diria, obviamente, que há uma hostilidade de toda a população de Atalaia. Mas a população é majoritariamente hostil ao movimento indígena por causa do ressentimento. Os indígenas são vistos como aqueles que têm tudo no sentido de que eles falam e são ouvidos, inclusive fora do país. Há um interesse internacional pelos povos indígenas, enquanto nós – dizem os ribeirinhos – estamos aqui vivendo a mesma situação de penúria e de dificuldade e com poucos recursos.

Há também o ressentimento gerado pelos conflitos. Pessoas de Atalaia do Norte perderam parentes em conflitos com indígenas, e então fica o ressentimento em relação a isso. Muitos ribeirinhos mataram indígenas e muitos ribeirinhos foram mortos em algumas situações. Quando eu estava lá, poucas semanas depois da vacinação dos korubos, dois funcionários da Funai de Atalaia foram mortos pelos korubos – não se sabe muito bem a causa, mas geralmente isso está ligado a conflitos e às percepções das pessoas. Para essa tribo, que recém havia feito contato, existia o “nós” e o “eles”: nós somos os korubos e todos os outros são identificados como membros de uma tribo só. Então, se eles têm um problema com um madeireiro que matou um korubo na mata, eles vão se vingar achando que outra pessoa é do mesmo grupo. É complexo. Eles não têm a noção de que somos muito separados e com interesses diversos. Eles olham diferente: nós, os korubos, e eles, um outro grupo, que se conhece, que conversa, que fala a mesma língua e está no mesmo lugar. Então, se matarem dois porque eles mataram dois korubos, estão vingados. Isso tudo gera ressentimento e à época gerou uma comoção por parte dos parentes dos funcionários da Funai. Eles apedrejaram as instituições que defendem os índios, como a própria Funai. Então, há hostilidade e conflitos, sim.

Não devemos esquecer que uma cidade como Atalaia do Norte é formada por pessoas que basicamente eram ribeirinhas e foram saindo de suas comunidades e chegando à cidade porque lá tem escola e benefícios para os filhos. É assim que essas cidades do interior do Amazonas vão crescendo, mas o conflito e o ressentimento permanecem. Mas também existe simpatia porque várias pessoas são simpáticas à causa indígena.

Esse é um trabalho que passa pela educação. Sempre que tem áreas de conflito, o sistema educacional deve buscar a justiça para as populações que estão abandonadas e se sentem ressentidas. Elas precisam ter um apoio maior, com uma educação inclusiva, que perceba no outro valores que são importantes: o outro, que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, é importante porque o mundo é mais bonito com essa diversidade. Uma educação muito exclusivista, que acha que o que eu sou e conheço é valioso e tudo o mais deve ser moldado ao que penso e valorizo, destrói a possibilidade de cooperação, de conhecer o outro. A valorização da alteridade, do que é diferente de mim, é uma conquista civilizatória. Mas, nesta época de bolhas, temos perdido o valor de reconhecer o outro que é diferente de mim. A tendência é nos fecharmos nas nossas bolhas e a riqueza do país muitas vezes é ignorada.

Vivemos em um país culturalmente diversificado e essa diversidade precisa ser valorizada. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter acesso ao que nos é direito: ter um povo que é tratado de forma digna e que tenha acesso à educação, que enxergue além dos horizontes. Isso é importante em vários locais do país. Alguns locais são bolsões de pessoas com a mente muito fechada em valores da sua comunidade. É óbvio que elas vão ter medo e sentir estranheza em relação a qualquer coisa que já viveram de diferente. Mas isso só se resolve com a valorização da diversidade. É a forma de pensar e ver o mundo que precisamos trabalhar, porque o contato é cada vez mais frequente. Esses bolsões não vão ficar isolados. Nós nos encontramos e vamos nos encontrar cada vez mais porque vivemos em uma sociedade que é cada vez mais integrada. Então, se não reconhecermos o valor do outro e o direito do outro de ser diferente, de pensar diferente, caminharemos para uma guerra total.

IHU - Qual é a situação das comunidades indígenas dentro do Vale? Como as diferentes etnias se relacionam e lidam com a questão da terra entre eles?

Maurício Borborema – O relacionamento tradicionalmente sempre foi de hostilidade entre as etnias. É muito comum que cada etnia se considere o centro do mundo em uma situação de isolamento e os outros são os estranhos. Essa hostilidade não é no sentido de que todos viviam fazendo guerra entre si, mas no sentido de que todos eram cautelosos no contato uns com os outros porque eventualmente poderia haver uma etnia mais forte que poderia invadir a outra comunidade e matar os homens e carregar as mulheres e as crianças e integrá-las em sua própria. Isso era muito comum no Vale do Javari e em todos os locais onde muitas etnias vivem em uma mesma área. Ao mesmo tempo, eles fazem alianças entre si quando há uma situação necessária. Por exemplo, quando tem um agressor externo que é mais poderoso, as etnias buscam alianças inclusive com povos que antes eram considerados inimigos.

Há entre eles um parentesco de línguas e isso é importante. A semelhança linguística faz com que as pessoas não se percebam como muito estranhas e, com isso, identifiquem um certo grau de parentesco e façam alianças uns com os outros. Estou falando de situações de isolamento ou contato recente. Obviamente, quando já há um contato maior, quando existe a percepção da sociedade nacional, a situação é diferente. Mas a maioria dos povos isolados têm contato com um grupo muito pequeno da sociedade nacional: às vezes, com um grupo de madeireiros, de garimpeiros, ou com uma equipe da saúde. Nesse primeiro contato, eles são extremamente orgulhosos e acham que é só uma parcela pequena de pessoas que fala uma língua estranha, que eles não entendem, que vestem roupas esquisitas. Mas, quando eles percebem que aquelas poucas pessoas são milhões, isso faz com que o orgulho seja quebrado, porque percebem que aquele grupo enorme de pessoas, se quisesse, poderia estraçalhar e acabar com aquele grupo de 100 ou 300 pessoas, que é um mundo para eles.

Quando há essa percepção, e isso é decorrente do contato, há a percepção do “nós” e do “eles”: nós que vivemos aqui, que não fazemos parte disso que chamam de sociedade nacional, somos índios. Nesse processo, começa a haver uma consciência de que eles são mais parecidos com alguém de uma outra etnia, mesmo que antes fosse uma etnia rival, e têm mais interesses comuns e vivem de uma forma mais comum do que as pessoas que são de fora. Isso gera a sensação de que “nós somos índios” e “os outros são não-índios”. Nesse processo, há uma identificação maior entre eles e uma luta comum, e aí entram as ONGs e organizações como o Cimi, que faz a formação de muitas lideranças indígenas que começam a se unir em instituições, como é a União dos Indígenas do Vale do Javari. Então, no passado, alguns povos brigaram entre si e tiveram uma relação conflituosa, mas hoje se unem pelo interesse comum de proteger a terra. Essa nova forma de se estruturar é decorrente do contato e dos conflitos gerados por causa dele.

IHU - Do ponto de vista do atendimento à saúde dos povos, que balanço faz do projeto dos distritos sanitários indígenas e o que pode observar em relação à saúde dos povos do Vale do Javari?

Maurício Borborema – Todo o trabalho que deve ser feito na área da saúde indígena precisa ter uma participação grande da comunidade. Os povos indígenas têm uma percepção de que existem doenças que são doenças de índios e doenças que são de não-índios. Normalmente, eles têm um sistema de medicina próprio, extremamente interessante, que está profundamente ligado à concepção de mundo deles, que é muito diversificada. Nesse sentido, jamais poderia falar de forma generalizada sobre como é a percepção de saúde dos indígenas porque são muitos povos e cada etnia tem uma concepção própria.

O antropólogo Julio Melatti trabalhou a questão da saúde no Vale do Javari com os marúbos e as pesquisas dele mostram que a concepção de saúde e doença para esse povo está relacionada ao mundo espiritual. A pessoa adoece porque de alguma forma há uma desarmonia com o mundo espiritual. Nesses casos, o espírito da onça, de alguma planta ou de algum animal toma conta do corpo da pessoa e o processo de cura se dá através de cânticos rituais. Eles cantam uma quantidade enorme de poemas e cantos e sagas. É uma sociedade com uma literatura oral riquíssima, como a sociedade grega na época de Homero. Esses poemas são decorados pelas pessoas e são fonte de poder. O cacique marúbo não é uma pessoa que tem poder só porque consegue caçar. Ele tem poder porque conhece os cantos e sabe cantá-los. O poder dele vem da possibilidade de cantar. Através do canto, ele consegue contar uma história que convence o espírito a sair do corpo da pessoa doente. Então, todo o sistema de saúde se baseia nisso. Às vezes, os cantos duram dois, três, quatro dias e ele canta ininterruptamente para que a cura aconteça. Os cantos atingem a profundidade da vida psíquica da pessoa doente, com histórias de antepassados. É uma coisa magnífica, impressionante. Mas eles servem para curar doenças que eles consideram doenças de índios.

Ao mesmo tempo, eles têm uma concepção de medicina baseada em tratamentos que são feitos na pele a partir da aplicação de algumas substâncias, mas nada é ingerido ou consumido porque o sistema digestório não é considerado importante para a saúde e a doença. Preparos e chás, para esse povo em específico, não são eficazes. A forma de curar é basicamente através da voz, da música e do contato, e do tratamento da pele. Sua interface com o mundo é através da pele. É na pele que são desenhados padrões importantes para o reconhecimento de cada linhagem dentro daquela etnia, padrões que demarcam uma situação específica de ânimo. Existem várias substâncias que são aplicadas da pele, como venenos de sapos e rãs da região, que geram ações fisiológicas potentes no organismo. É um sistema completamente diferente do nosso. É por isso que, quando chegávamos na aldeia, a ideia de ingerir um comprimido via oral era muito estranha para eles, mas a injeção, não, porque ela age pela pele.

Veja a dificuldade que é trabalhar com saúde indígena porque isso é algo específico desse povo, mas outra etnia vai ter uma concepção completamente diferente do que é saúde e do que é doença e do que é cura. Tudo isso tem que ser levado em consideração quando se pensa na saúde indígena. É um esforço muito grande para uma quantidade pequena de pessoas; mas é uma coisa linda e importantíssima. Então, quando estamos pensando ações de saúde indígena, precisamos de um antropólogo que estudou e conhece a cultura para compreender melhor a língua de cada povo.

Por eles terem essa categoria de doenças de índios e não-índio, é fácil trabalhar porque eles dizem que em alguns casos a medicina deles não cura, então, nós temos que curá-los. Eu costumava explicar como curávamos as nossas doenças e isso era aceitável para eles. Por exemplo, na época em que chegamos, os MSF estavam trabalhando na região em uma época de epidemia de malária. Eles estavam treinando pessoas dentro da aldeia para fazer o diagnóstico, que é feito pelo microscópio, e deixavam uma série de medicamentos padrão para serem aplicados. Era algo lindo: as pessoas da comunidade faziam o diagnóstico e tratavam os doentes.

A capacidade dos indígenas no manuseio do microscópio é impressionante; eles têm uma inteligência espacial enorme porque é o que fazem no dia a dia, ou seja, notar pequenas alterações no padrão da floresta. Os olhos deles estão sempre atentos para perceber pequenas diferenças. Essa inteligência é transferida para o manuseio do microscópio com toda a habilidade que o microscopista precisa ter, que consiste em perceber diferenças na lâmina. Eles rapidamente entendiam o que era para ser feito e são excelentes microscopistas. Faziam diagnóstico de malária como pouquíssimas pessoas são capazes de fazer por causa da capacidade de perceber diferenças de padrões. É uma coisa muito bonita, simples e eficaz.

A nossa estrutura de medicina pesada, com um médico que sabe tudo e que está lá para resolver os problemas de saúde, muitas vezes não traz o resultado que poderia se tivéssemos um envolvimento maior da comunidade. Durante algum tempo, tivemos uma equipe itinerante no Vale, formada por alguns jesuítas, religiosos e missionários leigos que trabalham com o Cimi. A coisa era muito bonita porque havia respeito e valorização da comunidade. A ideia da equipe era elaborar pequenas cartilhas de saúde, escritas na língua marúbo. Juntávamos a comunidade e as pessoas iam desenhando, escrevendo, contando histórias e elaborando tudo a partir da sua concepção de saúde. Aquilo fazia todo o sentido para a comunidade. A beleza desse trabalho é que é participativo, não é invasivo no sentido de atropelar as percepções, as crenças e a tecnologia que eles dominam.

IHU – Como estão os distritos sanitários hoje?

Maurício Borborema – Os distritos sanitários indígenas permanecem com algumas dificuldades. De um lado, financeiras, e, de outro, com a dificuldade de conseguir profissionais de saúde. O Programa Mais Médicos sanou isso por algum tempo – ele foi o mais eficaz para colocar médicos em áreas remotas e isoladas –, mas com a postura contrária do governo Bolsonaro, ele foi asfixiado e os médicos estão saindo. Há cada vez menos médicos nas comunidades indígenas.

IHU - Como era a sua rotina junto à comunidade? Como era feita a distinção entre doença de índio e de não-índio? Qual era o critério usado? Foi preciso adaptar a prescrição de medicamento e recorrer a remédios de uso tópico e aplicar injeções por causa da cultura?

Maurício Borborema – São mundos completamente diferentes. A medicina que praticávamos lá era a convencional, a ocidental, com os recursos que temos. Às vezes, como já tínhamos conhecimento da cultura, quando tínhamos a possibilidade de usar um medicamento tópico ou injetável, usávamos, mas, ao mesmo tempo, em alguns casos não era possível. Por exemplo, o tratamento para a malária é via oral e então explicávamos que malária era doença de não-índio. Eles próprios tinham essa percepção porque a malária estava associada ao contato. De modo geral, eles associam algumas doenças ao contato com o não-índio e, nesses casos, acham realmente que elas devem ser tratadas pelos médicos da medicina ocidental.

Nós passávamos 45 dias com as pessoas que, em geral, estavam saudáveis. Quando eu chegava lá – e isso é algo sobre o qual temos que refletir muito para saber como fazer um trabalho mais eficaz –, nos primeiros dois, três dias, aparecia muita gente com doenças simples, mas no resto do tempo todos estavam trabalhando e saudáveis e não havia necessidade de ter um médico lá naquela comunidade. No resto do tempo, nós convivíamos com eles, aprendíamos o idioma e eventualmente acontecia de ter um acidente, alguém aparecia com um corte profundo, ou alguém infartava e precisava receber os primeiros socorros e ser removido. Mas veja que esse é um dos desafios da atenção à saúde na região amazônica que se caracteriza por isto: tem uma extensão muito grande de população, baixa densidade populacional, comunidades muito distantes uma das outras, com poucas pessoas. É inviável ter profissionais de saúde extremamente especializados em cada comunidade dessas. Então, tem que tentar fazer um sistema de polos, de formação de agentes locais para tratar doenças mais comuns. Procurávamos focar nosso atendimento na reidratação de crianças que poderiam ter diarreia, no reconhecimento de pneumonia, com a contagem da frequência respiratória, com o uso de antibióticos.

Havia também um contato por rádio: quando ficávamos em uma determinada aldeia, estávamos conectados com todas as outras através do rádio. Então havia muitas consultas por rádio. Tinha uma pessoa de referência em cada aldeia e as consultas eram feitas basicamente com intérpretes. Havia também as emergências em casos de fraturas, traumas, acidentes físicos, em que as pessoas precisavam ser removidas ou fazer algo no local. Mas, na maior parte do tempo, tratava-se do tratamento de doenças comuns.

A saúde está muito ligada ao estilo de vida e eles conhecem muito bem que tipo de água devem beber, por exemplo. A alimentação deles também é muito saudável. Para você ter uma ideia, fiquei impressionado com os korubo, uma etnia que recém tinha feito contato com os não-índios, vacinada pela nossa equipe – a nossa grande preocupação era protegê-los das doenças mais comuns. Nenhum deles tinha cárie dentária e a dentição era perfeita. Alguns anos depois, tive a oportunidade de ter contato com eles novamente e simplesmente tinha muita gente com dente cariado basicamente por causa da introdução do açúcar na dieta deles e por causa do consumo de bolachas recheadas. Eles trocavam caça por bolachas e açúcar.

A nossa forma de viver é muito inadequada e gera muitas doenças. Mas os indígenas sabem como viver de forma mais harmoniosa com a natureza. Em geral, eles são pessoas muito saudáveis, mas têm direito a um tipo de assistência médica para infecções graves e precisam de medicamentos. Há comunidades indígenas que têm problemas sérios com HIV e precisam de tratamento adequado, já que esta é uma doença completamente tratável e os medicamentos são altamente eficazes. Para outras doenças de má formação genética, como problemas cardíacos, precisam ter acesso a uma medicina que exige uma tecnologia mais intensa.

Ao mesmo tempo, existem as doenças corriqueiras que devem ser tratadas na comunidade de maneira que mimetize a forma ancestral com a qual eles sempre trataram. Então, não é uma área fácil. É muito difícil e os desafios são muitos porque temos que ser respeitosos com o conhecimento adquirido por séculos pelos povos e, ao mesmo tempo, temos que entender que a nossa medicina ocidental caminhou de forma impressionante e temos maneiras de tratar de modo muito eficaz. Os índios, assim como qualquer brasileiro, têm que ter acesso à medicina.

Além disso, tem o desafio de fazer a interface entre a medicina convencional, a medicina tradicional e a tecnológica. Mas pode ser um desafio sem muitos conflitos se há uma discussão respeitosa. Como vemos, os próprios índios já dão o primeiro passo quando distinguem o que é doença deles, que eles curam do jeito deles, e o que é a doença que o não-índio trouxe, como eles dizem – e de certa forma estão corretos nesse tipo de pensamento –, e que eles não sabem tratar e pedem que os ensinemos. É isso que acontece entre as culturas: aprendemos um com o outro, mas é difícil.

IHU – Qual é a situação dos ribeirinhos que moram igualmente em áreas isoladas e também sofrem de problemas ligados à falta de recursos no atendimento à saúde?

Maurício Borborema – Os ribeirinhos são os grandes esquecidos. São os literalmente marginalizados; vivem às margens dos rios. Eles vivem em situação de isolamento, com pouquíssimos recursos. A forma de se prestar assistência a essas comunidades é muito precária. Ainda existe muito aquela ideia do barco que chega e trata todo mundo e vai embora, mas ele só chega na comunidade uma vez por ano.

A melhor perspectiva é ter – e é uma coisa que se fazia quando tinha o Ministério da Saúde – comunidades básicas de saúde fluviais, que funcionam como postos de saúde em um barco, e locais de referência de remoção rápida. Isso faz sentido. Para isso, é preciso ter veículos e lanchas de locomoção rápida para fazer a remoção para polos de atendimento em caso de acidentes graves. Seria necessário pensar em um sistema de comunicação que normalmente envolve rádio, mas no futuro poderia envolver internet, e ter unidades fluviais que prestassem assistência às comunidades - mas que o foco fosse não só o trabalho pontual de passar em uma comunidade: que esse período servisse para formação e capacitação das pessoas que moram lá para fazer o diagnóstico de algumas doenças comuns e usar medicamentos que são eficazes dentro de uma padronização.

O caso da malária é um exemplo nesse sentido. Se você chegar em qualquer comunidade ribeirinha no Amazonas, vai ver que tem um agente comunitário de saúde e em quase todas tem um microscopista e um microscópio para fazer o diagnóstico de malária, assim como remédio disponível. Tudo isso deve ser feito com supervisão para que as pessoas sejam periodicamente formadas e recebam uma educação continuada. Esse é mais ou menos o caminho a ser pensado para áreas remotas, onde há dificuldade de locomoção.

IHU - Como a morte do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira no Vale do Javari estão repercutindo em Manaus?

Maurício Borborema – É um caso chocante para todos nós que temos algum tipo de participação na saúde, na luta e nos direitos indígenas. Manaus é uma cidade grande onde não há conflito fundiário com indígenas. Então, normalmente, a sensação aqui é a mesma da sociedade nacional: de pesar e de solidariedade com a luta dos povos indígenas.

Não diria o mesmo em Atalaia do Norte. Lá, a população não é tão simpática aos indígenas porque lá se vive o conflito por terra. Lá os ressentimentos são maiores. É sempre assim: o impacto de um caso desses é diferente se há ou não conflito. Nos locais de conflito há muitos interesses políticos. Quem é político em Atalaia do Norte representa uma população que é hostil aos povos indígenas e vai ter interesse em abafar a questão, em fazer o possível para que a investigação mais aprofundada não aconteça. Mas aí é que entra o papel das instituições. É aí que tem que entrar a ação da Polícia Federal ativa e não aparelhada, da Funai vigorosa e comprometida com a situação dos indígenas. Infelizmente, isso não acontece no momento.

IHU - Como foi sua experiência de atuação no Sudão do Sul? Que semelhanças e diferenças você percebe em relação às experiências que teve no Brasil?

Maurício Borborema – A minha experiência lá foi antes de o país se tornar Sudão do Sul. Eu trabalhei em Cartum junto com os MSF, com pessoas que fugiam da guerra do sul e buscavam refúgio nas proximidades. Não eram campos de refugiados, mas campos de deslocados internos. Essas pessoas fugiam sem nada de uma guerra que ocorria no sul por causa dos interesses do petróleo. Atuei com uma sociedade muito diferente, muçulmana – e esse foi meu primeiro trabalho fora da minha comunidade imediata, com outra língua, com intérpretes, como foi a experiência no Vale do Javari.

Para mim, foi uma experiência de me maravilhar com as diferenças, com as coisas que eles valorizam, com a forma como comem, como falam, se relacionam e como era diferente a parte árabe de Cartum, onde eu estava, e a parte em que eu vivia. Foi um momento de fascínio para mim no sentido de ver um lado e depois o outro. Eu sempre me senti muito bem como estrangeiro e sempre gostei de me sentir como tal porque assim temos um olhar mais ingênuo do mundo - o olhamos com espanto e fascínio. Esse foi um trabalho de preparação para que depois eu pudesse trabalhar com a saúde indígena.

Depois, tive a oportunidade de trabalhar no Sudeste Asiático, na fronteira de Myanmar com a Tailândia, onde pude ver o drama dos refugiados de Myanmar na Tailândia. Depois fui para Calcutá, na Índia, com uma comunidade muçulmana. Essas situações vão nos enriquecendo, porque eu tive a experiência com a comunidade muçulmana de Cartum e depois pude trabalhar com a comunidade mulçumana marginalizada em Calcutá.

Na minha introdução como médico recém-formado, tive o privilégio de ser lançado no drama humano, de ver as populações que estão marginalizadas e que, de alguma forma, não participam do entorno em que vivem. Foi isso que me levou, quando voltei ao país, a ter a vontade de trabalhar com a saúde indígena, porque fiquei fascinado com o culturalmente diverso, com um povo que é marginalizado por ser diferente. Sou professor na faculdade de medicina e gostaria que meus alunos tivessem essa percepção de que o mundo é mais diverso do que a bolha em que vivemos.

Em perigosa travessia marítima, povo rohingya foge de Mianmar

IHU - Como você pensa sobre o futuro e o que te dá esperança diante da vivência e da constatação dos dramas e do sofrimento humano?

Maurício Borborema – Eu sou imensamente otimista com o futuro e muito esperançoso basicamente porque temos uma ferramenta que ninguém mais tem: a linguagem. Nós somos seres que falam uns com os outros. Cada encontro, cada oportunidade de falar é a oportunidade de construir um futuro diferente. Eu realmente acredito nessa capacidade de falar e nessa capacidade que a linguagem tem de unir as pessoas. Nós somos seres fascinados por histórias sobre outras pessoas, fascinados com a possibilidade de encontro. A tecnologia permite que o encontro seja cada vez mais acessível e ele vai trazer muita coisa boa. É o isolamento que faz com que tenhamos uma mente pequena. O encontro faz com que ampliemos as perspectivas. Eu acredito nos seres humanos transformados uns pelos outros, pela linguagem. Vamos conversar e nos conhecer cada vez mais e admirar cada vez mais uns aos outros. Por isso, vejo no futuro que a força da vontade do encontro é maior do que a força de se fechar. Por isso sou otimista e tenho muita esperança. Quando falamos, conversamos sobre o passado e planejamos um futuro melhor. Esta é a chave: é só conversando que sonhamos um futuro melhor.