23 Julho 2019

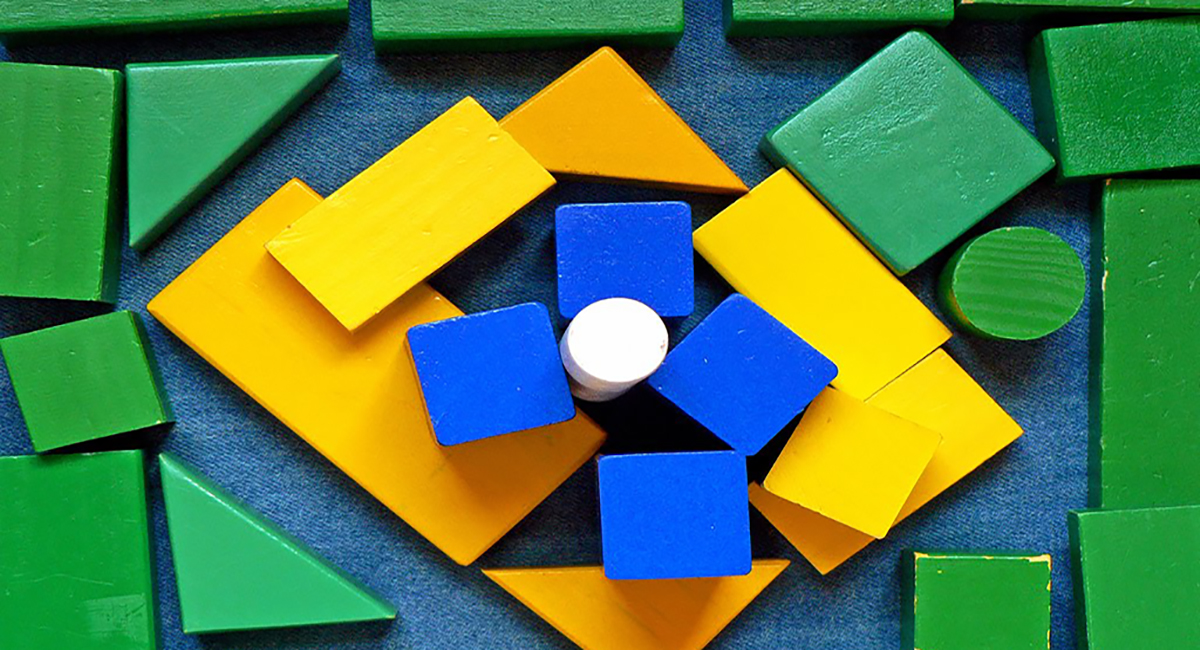

Alessandro Baricco retorna com um livro necessário para repensar a revolução digital em que estamos imersos. O título é The Game, assim, em inglês. O jogo. E o jogo é o que vivemos todos os dias, pois a estrutura da revolução digital que os varões engenheiros do Vale do Silício desenvolveram tem em suas bases – conta em tom provocativo, mas convincente em seu novo ensaio – a estrutura daqueles primitivos videogames que esses homens jogavam e que foram dando forma a nosso novo mundo.

Jogos como Space invaders, com aqueles marcianinhos aranhas que caíam e que era necessário matar rapidamente. Depressa, depressa. Sem parar. Sem instruções de ninguém, aprendendo pela experiência, partida a partida. Cada vez com maior nível de dificuldade. E para obter a maior quantidade de pontos possíveis. Nada que não reconheçamos, aponta, nos likes do Facebook.

Baricco (Turim, 1958), autor de romances como Seda, apresentou The Game explicando que, efetivamente, como suspeitamos, vivemos toda uma revolução. Mas que, na realidade, esta revolução digital é o produto de uma revolução mental e não o contrário. Uma revolução mental e cultural contra as elites, os sacerdotes, os intermediários. Contra o século XX. Para ele, esta revolução agrada, embora reconheça que, como quase tudo, tem efeitos secundários indesejáveis. E sua explosão de liberdade também trouxe como consequência as atuais ondas de populismo político.

A entrevista é de Justo Barranco, publicada por Clarín-Revista Ñ, 19-07-2019. A tradução é do Cepat.

Eis a entrevista.

Afirma que foi a nossa revolução mental que trouxe a revolução digital, e não o contrário. Por quê?

Sim, sobretudo estamos em uma revolução mental que se dotou dos instrumentos tecnológicos mais adaptados ao nosso modo de estar no mundo. O conjunto destas ferramentas é o que chamamos revolução digital. Que é uma consequência de um movimento mental. Não é a causa. O movimento mental criou o smartphone e não o contrário.

Mas, além disso, diz que é uma revolução que possui um sentido claro, quem a criou sabia o que criava.

Digamos que havia um instinto preciso. Eram engenheiros, informáticos, inventores, licenciados, não havia uma verdadeira reflexão filosófica por trás. Também não há agora. Mas, era um movimento contra. Contra o sistema, os pais, o século XX. Uma rebelião, uma fuga daquele mundo. O nerd’, o geek informático que inventava os primeiros videogames, que trabalhava no laboratório de ciências da computação, era um cruzamento entre um rebelde, um inadaptado, um marginalizado.

No livro, fala disso. Não vê a questão como uma casualidade, mas, sim, que eles estão focados na destruição das elites, os intermediários, de um certo mundo.

Sim. Se você olha todos os instrumentos que tínhamos gerado nos anos 1970, 1980, 1990, todos têm traços genéticos comuns. Muitos são destrutivos do mundo antecedente.

Avalia que para entendê-los e entender nosso mundo, é preciso recordar que se formam nos videogames. De que forma essa visão influenciou?

Este é um ponto muito fundacional. Eles mesmos, para explicar as potencialidades dos computadores para as pessoas que nunca haviam visto um e não podiam imaginar o que seria possível fazer, recorriam ao exemplo do videogame. Ilustrava uma maneira muito elementar e espetacular do que um computador era capaz. No videogame está presente tudo o que é possível fazer. Para eles, inventar o videogame foi um meio de sondar as capacidades da máquina e da programação. Ao final, todos os instrumentos digitais são jogos, têm uma proximidade com eles, um parentesco estreitíssimo.

De fato, fala de um videogame, Space invaders, como o mais influente.

É uma provocação, mas, ao mesmo tempo, muito real. Space invaders é de 1978. Naquele ano, as pessoas comuns não tinham computador, mas jogavam esse jogo. É a primeira experiência coletiva de relação com uma máquina segundo a lógica digital. O videogame foi o nosso alvorecer digital. Escolhi Space invaders porque teve um êxito extraordinário.

Como chegamos desses videogames ao ‘Game’, conforme você batizou o mundo em que vivemos hoje?

Game é o nome da civilização em que vivemos hoje. E que utiliza uma altíssima quantidade de instrumentos que derivam da tecnologia digital. E se queremos encontrar um traço genético comum a tudo é que provém de uma experiência de jogo, de jogo digital. Por isso, o nome Game. Contudo, não quero dizer que seja uma civilização brincalhona. Ou estúpida. Ou superficial. Apenas escolhi o esquema formal do videogame e o apliquei a grande parte de nossa experiência, certa de fazer o melhor, de criar um sistema muito útil.

Quais são as características que herdamos do videogame, nas quais estamos imersos?

Algumas estão em tudo. O esquema fundante, a célula da qual tudo parte, é sempre uma pergunta e uma resposta, uma ameaça e uma defesa. Chega o marciano e você dispara. É muito veloz e o resultado é imediato. A repetição deste esquema cria uma espécie de cadeia onde a pergunta é sempre mais difícil e também a resposta. O ritmo é veloz. Entre pergunta e resposta, entre ‘marciano’ e o ‘eu disparo’, passa pouco tempo. Se demorar muito, não continuamos.

Depois, há outras características: deve ser tudo fisicamente agradável. O telefone antes não era assim. Agora, tudo é feito para que seja. Outro traço decisivo é que não há instruções de uso. Isso é típico do videogame. Se quando você joga o Monopoly primeiro precisa ler as instruções e depois jogar, no videogame, desde o início, não houve regras. Você ataca, morre, renasce, morre, renasce, morre..., mas não estuda para jogar. Estendemos isso para muitíssimas experiências.

Tudo o que hoje precisa de instruções está morto, não nos agrada. Se você aceita as instruções, aceita a ideia de que entre você e o jogo existe alguém que sabe mais, um especialista que te explica. Se você o rejeita, entra em contato diretamente com o jogo. E outra característica é a presença de um marcador. Sempre há números nos instrumentos digitais. Se você faz uma busca no Google, a primeira coisa que diz a você é quantas páginas há sobre isso. É uma obsessão. Um jogo.

Em seguida, vem os followers e likes do Facebook. Sempre um marcador que vem do videogame. Você não consegue fazer nada se não há um marcador que lhe apresente logo um resultado. Até telefonando, você tem a duração da chamada. Caso una todas estas características, compreende a razão pela qual chamo esta civilização de Game. É um único e grande jogo.

Um mundo, diz, no qual a profundidade passou à superfície.

Esta civilização nos recorda que a profundidade é algo que não existiu sempre. É uma categoria ligada à civilização romântica. Os antigos gregos não tinham a palavra profundidade, nem as palavras antitéticas superfície e profundidade. Usamos profundidade há 200 ou 300 anos, não mais. Produziu muitas coisas fantásticas, mas também muitos desastres. O século XX é o clássico desastre que provém de uma cultura da profundidade.

Nós somos a civilização que interrompeu o culto à profundidade. Substancialmente, denunciando o fato de que não existe, é uma invenção, uma categoria abstrata que não tem muito a ver com a nossa experiência de humanos. Libertados deste lastro absurdo, tudo explodiu. Nós nos descolamos, retiramos um peso. Fazendo saltar o par conceitual profundidade/superficialidade, automaticamente saltaram muitos opostos ligados a eles. Um é a ideia de uma divisão entre arte elevada e baixa, que já não existe.

Disse que a revolução digital leva tudo para a superfície.

Quando morre a categoria de profundidade, morre a de superfície. É necessário imaginar um novo lugar do sentido do real que não seja simplesmente a superficialidade. Mas, para explicar a questão no livro, uso esse termo. A imagem mais rica e potente que temos para entender a nós mesmos é a da web. Quando dizemos surfar, navegar na web, falamos literalmente em permanecer na superfície. Contudo, a web tem mil direções, não duas, nem três, é mais complexa. Um movimento que navega, surfa, mantém-se na superfície, mas, além disso, com esse movimento, consegue-se uma complexidade muito elevada.

Afirma que a web se parece muito com o nosso cérebro.

É muito mais natural para o nosso cérebro, se você o deixa livre. A civilização se fundava sobre o princípio de que se você controlava a mente, formava, educava e militarizava a mesma, então, obtinha uma forma de racionalidade com a qual podia reger o mundo, dominá-lo. De Descartes até o final do século XX foi assim, uma civilização inteira. Mas, a nossa não acredita nisso. Recupera o movimento natural da mente, não militarizado, instintivo. E o usa para o conhecimento. Porque está convencida de que desse modo criamos mais. Sobretudo, se depois criamos instrumentos para trabalhar com essa mente. Os [instrumentos] do século XX eram criados para trabalhar com uma mente militarizada.

Fomos libertados?

Certamente. Como em todas as revoluções, liberta-se para se tornar prisioneiro de outra coisa. Mas, essa nunca foi uma boa razão para não se libertar.

Afirma que na mudança de paradigma passamos da experiência à pós-experiência. O que significa?

A experiência é o nome que damos aos momentos em que conseguimos habitar e respirar o real, para compreendê-lo e torná-lo parte de nós. É o que chamamos gerar experiência. Durante dois ou três séculos, era uma técnica de um certo tipo. Hoje, é de outro, em todos os níveis. Quando era pequeno, assistíamos TV e criávamos experiência do mundo através dela. Isto já quase não existe. Se a criança a assiste está fazendo outra coisa. Um multitasking [multitarefa] que começou a nascer com as donas de casa que passavam assistindo TV. É o início da pós-experiência. Pequeníssimo. Como nos anos cinquenta ou sessenta ir com um carro ao supermercado. Ou como os voos low cost nos anos oitenta. Contudo, são tentativas sem instrumento digital. Difíceis, provisórios, parciais. Quando passamos a ter os instrumentos digitais, fazia anos que tentávamos essa experiência.

Mas, o que é essa pós-experiência?

É uma experiência que persegue o segredo do mundo, pensando que não é um ponto, um lugar, mas, sim, uma trajetória, uma sequência, uma constelação. Perseguimos o segredo do mundo através do movimento e não através da concentração em um símbolo oculto.

A revolução digital destruiu as elites, disse. Era um movimento necessário, teve uma parte negativa?

Tem uma parte luminosa e absolutamente positiva, que é a destruição até mesmo agressiva das elites do século XX, que está longe de ter acabado. O lado negativo é que em nível de sentimento coletivo caímos. Demonizamos a categoria de elite, seja qual for. É um erro, ainda que compreensível, um preço a pagar. Passará. Mas, neste momento, há inclusive uma rebelião idiota a qualquer mediação, elite, reflexão. É o preço que pagamos por uma empreitada que, por outro lado, devíamos realizar, acabar com as elites.

Por que era necessário derrubá-las?

Porque demonstraram não ser capazes de compreender o real. Nem de deter o desastre. Com frequência o geraram. E a maior culpa: quase sempre se alinharam com o mais poderoso e rico. Pensar governar no século XXI sobre os princípios, o saber e os hábitos do XX é desastroso. Estamos tentando detê-lo.

Reconhece que, de qualquer modo, foram geradas uma nova elite e uma enorme desigualdade social.

É um momento muito difícil. A nova elite que pode acabar a construção do Game são pessoas que nasceram no Game e hoje têm 15 anos. E hoje, neste interregno, temos dificuldades porque não conseguimos gerar uma elite digna para nós. Sofreremos por alguns anos.

Por último, destaca que o populismo é uma das forças que se movem contra o ‘Game’.

O populismo é estranho porque usa o Game, mas, ao mesmo tempo, tenta retroceder. É um fenômeno complexo. Certamente, o populismo é muito filho do Game, uma de suas consequências. Sobretudo, em meu país, quando se compara populismo e fascismo, comete-se um enorme erro estratégico. O fascismo é típico do XX e o populismo mostra uma ferida que o Game produziu. São em parte os que perdem no Game e, em parte, os que tecnicamente sabem usar o ‘Game’, mas culturalmente não compartilham as razões do Game e aí se produz uma fratura.

Nem todos os humanos pensam que a nova situação seja uma liberdade tão alta. Inclusive, pode até ser que seja uma minoria a que considera que um contexto tão livre como o do Game seja o ideal para viver. Estou contente em viver em um contexto assim, mas muitos não têm essa sensação. E pensar que são idiotas é um erro enorme.

Leia mais

- Da Revolução Industrial à Digital, o que nos guia nas “coisas novas”?

- "A inteligência artificial é a religião do Vale do Silício". Entrevista com Markus Gabriel

- As novas ideias para o progresso tecnológico estão fora do Vale do Silício

- Como o Facebook está patenteando as suas emoções

- A criptomoeda do Facebook não salva ninguém (os tolos deveriam saber)

- “Com os coletes amarelos, o Facebook dispõe de uma ótima base de dados de opinião”. Entrevista com Olivier Ertzscheid

- Assim o Facebook estrangulou o jornalismo

- Eleições 2018: Como telefones de usuários do Facebook foram usados por campanhas em 'disparos em massa' no WhatsApp

- “Facebook usou técnicas comportamentais para criar um vício, como foi feito com o cigarro”

- As redes sociais prejudicam seriamente a humanidade

- As agressões nas redes sociais. Entrevista com Martín Becerra e Ernesto Calvo

- Redes sociais elevam depressão entre meninas adolescentes, diz pesquisa

- 'Redes sociais deixam sociedade mais vulnerável'

- Facebook e seu novo algoritmo: a distopia total

- Os absurdos do algoritmo que escolhe as notícias do Facebook

- A silenciosa ditadura do algoritmo

- “O Facebook já não tem controle do que acontece com os dados dos usuários”, diz ex-diretor

- Do Brexit a Trump: como o Facebook pode estar se tornando decisivo em eleições