17 Abril 2023

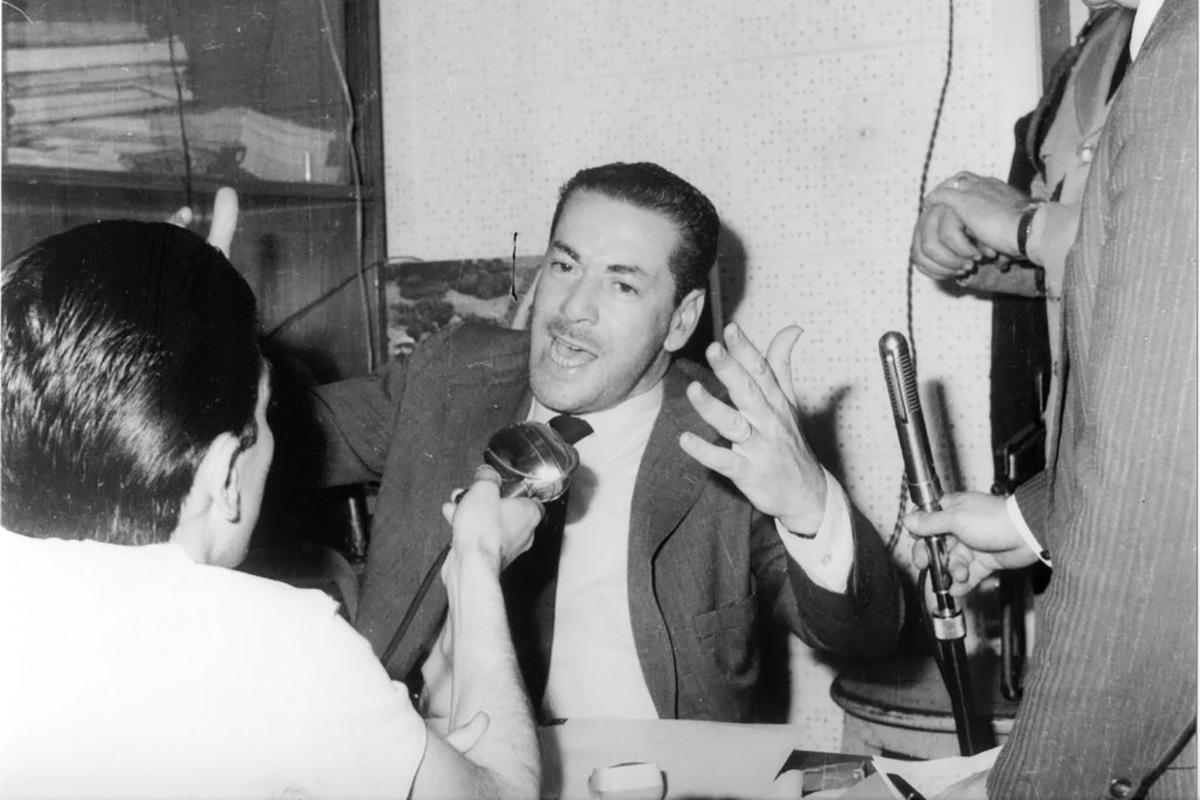

Em entrevista à InfoAmazonia, a geógrafa Núbia Vieira Cardoso fala da tragédia que assolou o povo Araweté provocada pela construção da rodovia Transamazônica, durante o governo do ditador Emílio Médici, e a insistência em megaprojetos como Belo Monte.

A entrevista é de Fábio Zucker, publicada por InfoAmazonia, 13-04-2023.

A abertura da rodovia Transamazônica pelo governo do ditador Emílio Médici, iniciada em 1971, foi um dos pilares do Plano de Integração Nacional (PIN), cujo objetivo era “ocupar” e “integrar” a região Amazônica ao resto do país. Com lemas como “integrar para não entregar” e “terra sem homens para homens sem terras”, os projetos da Ditadura Civil-Militar que governou o Brasil entre 1964 e 1985 violentaram populações indígenas que viviam na região, e passaram por cima de enormes partes da floresta da qual dependiam.

Essa série especial de reportagens da InfoAmazonia, Memória Interétnica, sobre as formas de violência contra indígenas que marcaram o período ditatorial e seus reflexos nos dias de hoje já abordou em mais de uma ocasião o impacto da construção da Transamazônica em populações indígenas, como os Apinajé (TO) e Arará (PA).

Nesta entrevista, a geógrafa Núbia Vieira Cardoso elucida mais um capítulo trágico e de graves violações aos Direitos Humanos que marca a construção da rodovia que foi ao mesmo tempo orgulho dos militares e significado de mortes e violências para os povos indígenas. Na região do rio Xingu, a abertura da Transamazônica significou o acirramento de guerras interétnicas, além de epidemias e fome que assolaram o povo Araweté, culminando na morte de 73 indígenas. Isso significa 36% da população Araweté total à época do contato em 1976, após uma trágica caminhada fugindo de conflitos com outros grupos originados pela restrição às suas territorialidades por projetos de ocupação colonial impulsionados pelos militares.

Na visão de Núbia, a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, projetada pela Ditadura Civil Militar, e concretizada já no período democrático, é a constatação de um destino de violência física e epistêmica em que o plano de mitigação é parte dos ataques contra os povos. “A mitigação de Belo Monte para esses povos foi feita de maneira ainda mais violenta”.

Eis a entrevista.

Como o traçado e a abertura da Transamazônica impactou os povos Parakanã e Araweté, localizados na região do rio Xingu?

A Transamazônica vai forçando esses povos a, digamos, um assentamento. A diminuir o seu movimento, porque os espaços que antes eles tinham, vai diminuindo. A partir da abertura da Transamazônica, em 1971, esses povos vão tendo que se refugiar, cada vez para o Oeste. A estrada está no Norte, mas ao Sul acontece uma coisa que é a formação das grandes fazendas com financiamento da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM).

A geógrafa Bertha Becker chama esse momento de “monopólio da terra”, porque é quando várias grandes companhias adquiriram glebas enormes, como a Andrade Gutierrez, ali onde hoje é Tucumã, o Bradesco, a Volkswagen, a Goodyear. Várias empresas vão adquirindo terras ao Sul [do territórios desses povos], nessa região Sudeste do Pará, interflúvio entre Araguaia e Xingu.

Do outro lado, a Leste, o povo Xikrin tinha feito contato com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que aldeou esse povo. E os Xikrin tinham armas, espingarda. Então isso implica em um conflito intertribal: eles começam a brigar por espaço, só que [por conta das armas] a briga com eles fica diferente.

Os Araweté sempre foram um povo mais assentado, são conhecidos como um povo agricultor, e que precisam ficar mais tempo ali naquele naquela dada localização. Já os Parakanã não é que eles eram andarilhos. Às vezes a gente escuta isso, que os Parakanã eram andarilhos e não tinham terra fixa. Não, eles tinham uma apropriação em movimento. E esse grupo [Parakanã] de Apyterewa eram muito aguerridos, e eles atacavam os Araweté. E isso faz com que os Araweté fiquem mais acuados. Então os Araweté começam a procurar a beira do rio, e é aí que a FUNAI faz o contato, porque eles começam a frequentar roças de ribeirinhos.

E junto com o acirramento e a mudança das dinâmicas das guerras intertribais, há outras formas de violências perpetradas diretamente pelos colonizadores?

Os Araweté estavam na cabeceira do Ipixuna, e tinham caçadores de gato-maracajá. Era essa a atividade lá depois da seringa. E aí o gato, para você caçar ele, principalmente na época do inverno, ele fica no meio da mata. Então você tem que adentrar bastante a mata eos caçadores de gato tinham muito contato com os Araweté. E nem sempre esses gateiros eram amigáveis.

Os Parakanã tinham tinham atacado eles, matado homens e levado mulheres, crianças, etc. Então os Araweté saem pro rio Xingu, e com fome eles vão numa roça de ribeirinho. E lá uma criança é contaminada com conjuntivite e passa a conjuntivite para quase todo mundo. [Em 1976] os Araweté foram fazer o contato com a FUNAI, e um terço deles morreu de conjuntivite no contato. Foi muito trágico!

A leste desse território que esses povos estavam ocupando, onde hoje é o Bacajá – as terras dos Xikrin – foram sendo invadidos por garimpeiros. Teve também muito contato com os garimpeiros e os indígenas.

Então com essa pressão, que os outros povos inclusive estavam sofrendo, eles começam a pressionar uns aos outros. A guerra intertribal aumenta, e no caso dos Araweté esse contato forçado por essa guerra intertribal acarreta em várias mortes, de uma forma muito trágica. E a equipe de contato despreparada.

E também insegurança alimentar, casos de fome?

Os Araweté são um povo do bem-estar, do prazer. Eles não são um povo desse movimento, eles são um povo assentado. Com o fato deles não poderem ter essa estabilidade num dado lugar, implica com certeza na segurança alimentar e na reprodução de modo geral da vida Araweté. E porque a vida, o cotidiano Araweté é muito implicado pelo tempo do milho, pelo tempo de produção do milho.

Eu entrevistei um senhor que ele era filho de Munduruku, e ele morava num igarapé que chamava Igarapé Guaribas, que é em frente a localização onde os Araweté estavam nas cabeceiras do Ipixuna. Esse senhor, nos anos sessenta, era caçador de gato. Ele conta que nunca viu tanta fartura, que os Araweté tinham até barracões onde eles armazenavam uma farinha de milho e a semente do milho.

E é exatamente essa a impressão também que eu tenho das aldeias Araweté: uma preocupação estética muito grande, eles tem essa coisa da fartura, de ter muito alimento disponível e uma alimentação muito baseada no milho. E aí [nessa época do contato durante a Ditadura Militar] não ter essa paz implicou fome, implicou miséria.

E trazendo essa reflexão para hoje. Temos a construção de Belo Monte, também planejada durante a Ditadura Militar, mas que foi construída ao longo de todos os últimos governos eleitos do país e que afetou drasticamente os povos indígenas do Xingu, incluindo os Araweté. Poderia nos contar um pouco sobre esse momento atual?

É como se desde o contato provocado pela abertura das rodovias, nesse contexto de Transamazônica, eles tivessem começado a ser violentados. E é uma violência que além de física, é epistêmica. Belo Monte é como se fosse assim a constatação de que esse é o destino.

Essa violência, física, epistêmica, ela é contínua, e Belo Monte só constata essa continuidade. Porque Belo Monte [impacta] também no sentido epistêmico. Em um ano a vida dos Araweté mudou totalmente. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa aldeia Araweté e que só tinha uma televisãozinha no centro da aldeia. Depois eu voltei na mesma aldeia, dois anos depois eles estavam querendo atirar um no outro por causa da televisão. Porque a Norte Energia dava televisão de led pra um, e não dava pra outro.

O Plano Básico Ambiental (PBA), é a mitigação da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Foi determinado que a empresa do consórcio de construção da usina hidrelétrica compensasse, mitigasse essas comunidades que foram afetadas.

Então teve toda uma construção desse PBA cujo componente indígena visava mitigar [os impactos da usina] nos povos indígenas. Belo Monte foi muito violenta. Os Araweté, assim como os Parakanã e os Arara, da Cachoeira Seca, são considerados povos de recente contato. E a mitigação de Belo Monte para esses povos foi feita de maneira ainda mais violenta. A mitigação de Belo Monte foi um grande impacto de Belo Monte na vida dos Araweté.

E o que isso implicou para os Araweté e suas formas de vida?

Os Araweté até então estavam vivendo seu modo de vida de uma forma. Quando chega esse processo da mitigação, tem um monte de gente entrando na aldeia. Primeiro começa com o plano emergencial, que era o quê? Dar coisas.

Então eram doadas várias cestas básicas, litros e litros de combustível. E nisso, na sociedade Araweté, na organização social dos Araweté, foi um impacto, porque isso começa a diferenciar poder. E aí gera brigas, entre núcleos familiares.

Os Araweté são uma sociedade cuja base da estrutura é de fartura. Eles são um povo de fartura, que tinham lá suas roças, seu estilo de vida, com saúde. E desde o contato, eles começam a conhecer a doença. Com certeza tinha situação de doença e de morte [antes do contato]. Mas não a doença enquanto permanência. Essa doença que vem e fica e foi e foi isso que aconteceu com a sociedade Araweté quando passa a viver sob a tutela dessa sociedade hegemônica, a partir da tutela da FUNAI, do Estado. E hoje, quando a gente vê a chegada de Belo Monte, a gente vê que há um empobrecimento dos Araweté. Cada vez mais.

Leia mais

- Belo Monte “praticamente quebrou a resistência dos povos indígenas da região de Altamira” e “é um abacaxi político a ser resolvido”. Entrevista especial com Rodolfo Salm

- Rede de estradas espalha “artérias de destruição” por 41% da Amazônia brasileira

- Avanço da agropecuária, estradas ilegais e floresta no chão. Assim começa o ano no Xingu

- A inacreditável via clandestina dos desmatadores

- Rede Xingu+: somos maioria na defesa das nossas florestas e dos nossos territórios!

- Áreas protegidas da Amazônia enfrentam quase 80 mil km de estradas irregulares

- Projeto permite asfaltar estrada na Amazônia sem licença

- Os riscos de asfaltar 400 km na Amazônia

- Construção de rodovias no governo militar matou cerca de 8 mil índios

- Um terço das áreas protegidas do mundo está sob intensa pressão humana, dizem cientistas

- Estradas já impactam 41% da floresta amazônica, revela estudo do Imazon

- Estradas e política colocam a Amazônia em perigo

- Gado e garimpo avançam no território dos Parakanã, um dos mais desmatados da Amazônia

- Brasil retoma demarcações de terras indígenas após quatro anos de paralisação

- No governo Lula, o perspectivismo indígena e a perspectiva sobre os indígenas. Artigo de Ivânia Vieira

- “Nunca mais sem nós”: ministério e fundação dos povos indígenas

- Conjuntura indigenista de 2022 e as perspectivas com um novo governo

- Ao STF, indígenas pedem a retomada do julgamento do marco temporal e alertam para genocídio dos povos

- Presidente do STF vai retomar o julgamento do Marco Temporal

- Desmatamento da Amazônia com Bolsonaro visa a grilagem, aponta dirigente do MST

- Desmatamento no Xingu avança com governo Bolsonaro e põe em risco ‘escudo verde’ contra a desertificação da Amazônia

- Amazônia extraoficial: onde o desmatamento existe

- O que passou na “boiada” de Ricardo Salles durante a pandemia?

- Desmatamento em terras indígenas isoladas mais que dobrou em 2019, aponta relatório

- MP da regularização fundiária anistia grilagem de terras públicas até 2018

- Garimpeiros bloqueiam BR 163 em protesto contra queima de maquinário

- Após desmatamento recorde, grilagem queima 3,5 mil ha de terra indígena com isolados no MT

- Terra indígena que mais queima em 2021 enfrenta avanço da pecuária, desmatamento e pesca ilegal

- Desmatamento em terras com indígenas isolados cresce mais de 200% em julho

- Expedição flagra desmatamento ilegal e ribeirinhos pedem nova reserva sustentável na Amazônia

- Desmatamento e queimadas tornam a Amazônia prevalente na emissão de CO2. Entrevista especial com Luciana Gatti