07 Agosto 2019

Das mais prestigiadas entre as científicas, a revista Science carimbou em suas páginas: “O monitoramento por satélite da Amazônia brasileira é a inveja do mundo”. Que o diga Dalton Valeriano, que até o ano passado coordenou o programa nacional que olha de cima os caminhos do desmatamento. Há mais de 35 anos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o pesquisador se desdobra com a demanda de países que querem para suas matas um sistema como o do Brasil.

A reportagem é de Bernardo Camara, publicada por ((o))eco, 04-08-2019.

“Já fechamos acordos com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), com a Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA), com vários países da América Latina”, lista Valeriano. “Eles querem aprender como a gente faz a coisa”.

Por “a coisa”, leia-se o maior programa de monitoramento de florestas do mundo. É para ouvir sobre isso que uma penca de técnicos do Equador, México, Guiana, Bolívia e vários outros países têm desembarcado no Brasil nos últimos anos. O ponto de encontro fica em Belém, no Centro Regional da Amazônia (CRA), um prédio que o instituto inaugurou em 2009 para, entre outros objetivos, passar à frente a experiência de três décadas de monitoramento. “Queremos tornar acessível o que construímos”, explica o pesquisador.

Iniciado em 1988, o programa de monitoramento da Amazônia por satélites está por trás da expressiva queda nas taxas de desmatamento na série histórica. Em 2012, a destruição da floresta alcançou os 4,6 mil quilômetros quadrados: o menor índice desde que os satélites começaram a apontar para cá. Em 2018, o número subiu para 7,9 mil quilômetros quadrados.

Parece muito. E é. O número equivale a mais de 30 campos de futebol arrancados do solo a cada dia. Mas para quem tinha, até a virada do século, uma média de 16 mil quilômetros quadrados derrubados por ano, a taxa é considerada uma importante conquista.

Porteiras abertas

Quando as caravelas portuguesas aportaram por aqui, em 1500, a Amazônia ficou relativamente resguardada, enquanto a Mata Atlântica era largamente explorada. Daquele tempo até a década de 1970, apenas 1% da floresta amazônica havia sido derrubada. Mas dali para frente, a região acabou virando a nova fronteira de expansão do país. Quarenta anos mais tarde, hoje o desmatamento avançou sobre quase 20% do bioma. Uma área maior que a soma dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Edição do dia 6 de dezembro de 1978 da revista Veja traz matéria sobre como as imagens dos satélites poderiam auxiliar na estimativa das áreas ocupadas na Amazônia. (Imagem: Reprodução)

Foi pela década de 1970 que a porteira se abriu. Numa tentativa de integrar a região à economia nacional, o governo militar lançou mão de uma forte campanha para povoar o que eles consideravam um grande “vazio demográfico”. Sob uma chuva de créditos e incentivos fiscais, um batalhão de pessoas migrou do Sul do país para aquelas bandas, numa ocupação desordenada que arrasta suas consequências até os dias de hoje. Em apenas quatro décadas, a população do Norte brasileiro saltou de 3,6 milhões para 20 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Aos que chegavam e recebiam as terras de mão beijada, a ordem era clara: deveriam botar abaixo pelo menos 50% das matas de sua propriedade, para dar lugar a uma produção que trouxesse riquezas ao país. E assim foi feito, numa dinâmica de troca de floresta por agropecuária que não teve mais freio. O século virou, e o ritmo desse processo chegou a alçar o Brasil ao quinto lugar dentre os países que mais emitem gases de efeito estufa no mundo. Quase metade desses gases vem do desmatamento.

Essas preocupações, no entanto, eram vãs naqueles tempos de milagre econômico. Tempos, também, em que o país começava a esboçar seu programa espacial. Criada em 1961, a Comissão Brasileira de Atividades Espaciais iniciou as discussões sobre as razões que o Brasil tinha para desenvolver um programa desse tipo.

Pesquisadores fazem a avaliação das áreas desmatadas marcando na folha de papel milimetrado cada ponto, onde 1mm² equivale a 6,25 hectares no terreno. É o monitoramento nos tempos do sistema analógico. (Foto: Biblioteca INPE)

Além de dar um empurrão nas telecomunicações e nas observações meteorológicas, um motivo era claro: a grandeza do território. E para acompanhar o avanço das obras de infraestrutura que levariam a nação a um futuro próspero, nada melhor que as lentes de um satélite.

As primeiras imagens começaram a chegar em 1974, numa Estação de Recepção construída em Cuiabá, Mato Grosso. No INPE – que à época ainda não carregava o “Nacional” no nome –, foi criado o departamento de sensoriamento remoto na mesma década, quando seus técnicos já voltavam de outros países onde foram aprender sobre o assunto. Uma das primeiras demandas para setor recém-criado veio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

O órgão, um dos que coordenavam a ocupação da região, queria saber quanto estava sendo desmatado por ali. “A Sudam precisava descobrir se os subsídios estavam sendo bem empregados. Ou seja, se as pessoas estavam mesmo derrubando os 50% de floresta que deveriam derrubar”, conta Dalton Valeriano.

O levantamento foi feito com cerca de 10 técnicos, muito papel e um “microcomputador enorme” que processava as imagens. “Aquilo esquentava, era barulhento”, lembra Valeriano, sem tirar o mérito da máquina: “Mas foi nele que aprendemos e desenvolvemos o embrião do que temos agora”.

A cara do desmatamento

Após a encomenda da Sudam, o sensoriamento remoto da Amazônia arrefeceu, e só foi ressuscitar com força no final da década de 1980. Por esse período, as notícias sobre conflitos de terra, violência e destruição já avançavam para além das fronteiras da Amazônia, e chegavam, inclusive, aos ouvidos estrangeiros. O movimento ambientalista também ensaiava seus primeiros passos. A gota d’água foi uma foto aérea mostrando uma enorme queimada na floresta. A imagem rodou o mundo, e o Brasil entrou de vez para a berlinda.

“Todos esses fatores forçaram o país a fazer um mapeamento do que estava acontecendo na Amazônia”, explica Valeriano. Foi quando, em 1988, o INPE botou na rua seu Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes). Mesclando sensoriamento remoto e geoprocessamento, o sistema passou a calcular quantos quilômetros quadrados de floresta vão ao chão a cada ano.

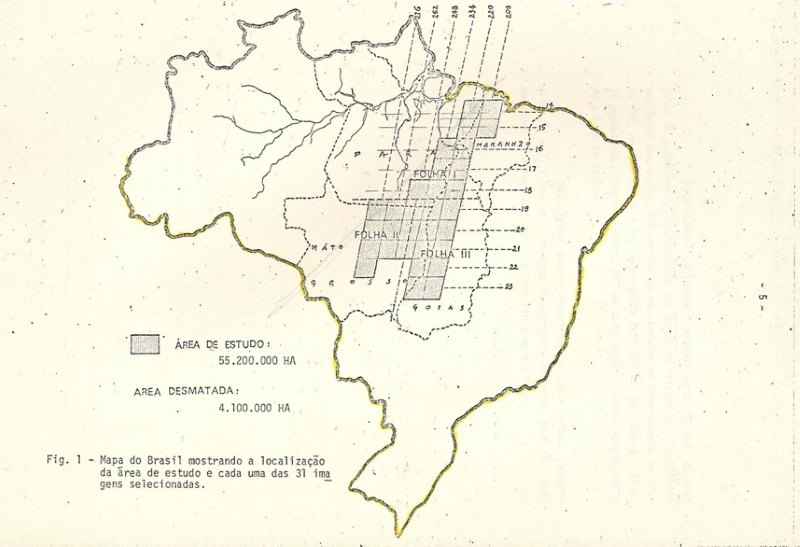

Localização das 31 imagens do Satélite Landsat do Sensor MSS da área de estudo analisada em 1978 (área total analisada 55.2000.000 hectares), sendo que, deste total, foram encontrados 4.100.000 hectares desmatados (aproximadamente 10% da área analisada). (Foto: Biblioteca INPE)

A iniciativa foi o primeiro passo para que a destruição da Amazônia começasse a ganhar um rosto. Mas por motivos políticos, nem todos os dados saíam de dentro do INPE. “Divulgávamos apenas o quanto era desmatado por estado e o total do bioma. Mas só colocamos os mapas digitalizados e detalhados na internet a partir de 2003”, conta Valeriano. “Aí, sim, foi um impacto danado”.

Com os mapas sobrepondo os desmatamentos, as obras de infraestrutura e as áreas protegidas, a dinâmica das derrubadas ficou evidente. “Todo mundo pôde ver a associação das estradas com o desmatamento, a eficiência das áreas protegidas para barrar o avanço das derrubadas, além de identificar onde estavam as áreas intactas e as mais ameaçadas”, diz. “Finalmente a sociedade conseguia enxergar o panorama do desmatamento”.

E não só a sociedade. Com os dados nas mãos, os órgãos de fiscalização deixaram suas operações muito mais precisas. Principalmente quando o INPE lançou, em 2004, seu Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), criado para avisar às autoridades onde as motosserras estão cantando. “Isso começou a fazer uma diferença enorme: a fiscalização começou a chegar a tempo de evitar o crime”, afirma o engenheiro florestal Marcelo Marquesini, mestre em Ecologia e Manejo de Floresta Tropical pela ESALQ/USP.

Marquesini fala com conhecimento de causa. Em 2003, quando as taxas de devastação alcançavam o pico de 25 mil quilômetros quadrados, ele comandava as ações de fiscalização do Ibama. “O orçamento para o órgão atuar em todo o Brasil era muito baixo, principalmente num contexto em que o desmatamento estava fora de controle”, recorda. “Quando o sensoriamento remoto mostrou o cenário, foi uma vergonha para o país. Aí o governo se mexeu: em 2006, o orçamento para a Amazônia já tinha dobrado”.

O processo de abertura de dados do INPE foi rápido, e incluiu a distribuição gratuita não só dos dados processados, mas também das imagens dos Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres (CBERS-1 e CBERS-2), desenvolvidos em parceria com a China e lançados em 1999 e 2002, respectivamente. Isso gerou uma reviravolta no setor de sensoriamento remoto, no Brasil e no mundo. “Causamos constrangimento nos países da Europa, no Japão e nos Estados Unidos, e eles se sentiram pressionados a também colocar os dados de seus satélites na rede”, diz o pesquisador do INPE.

A ilustração compara o que é detectado pelo Deter e o que é captado pelo Prodes. (Crédito: Imagem cedida pelo INPE)

Lado a lado com a capacitação que tem oferecido às outras nações, o Brasil também vem fechando parcerias para a distribuição dessas imagens. A lista inclui países como Egito, África do Sul, Tailândia e Austrália. “Não adianta capacitar tecnicamente se eles vão continuar na dependência das imagens”, justifica Valeriano.

Por aqui, o rebuliço também foi grande com a abertura dos dados. “Quando colocamos as imagens na rede, a quantidade de universidades que nos procurou foi de arrepiar”, diz o pesquisador do INPE. Isso possibilitou o desenvolvimento de novos projetos pelo país. Como é o caso do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

Criado na década de 1990, inicialmente o Imazon fazia trabalhos pontuais sobre desmatamento na região amazônica. Mas o acesso às imagens gratuitas mudou o jogo: “Isso abriu a oportunidade de fazermos um trabalho mais robusto”, lembra Carlos Souza Júnior, um dos fundadores do instituto.

Em setembro de 2006, a organização já estava com seu Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) pronto, e iniciou um monitoramento independente das derrubadas na floresta. Fechou parceria com o Ministério Público nos estados mais críticos, avisando aos procuradores quando algum crime fosse identificado, e jogou na internet os mapas produzidos. Acabou abrindo um centro de capacitação para atender à demanda de técnicos estrangeiros que chegavam querendo aprender o mesmo.

“A parceria com o Imazon nos deu mais rapidez e precisão para agir”, diz o procurador Felício Pontes, que por anos teve uma forte atuação no Ministério Público Federal no Pará, um dos estados que costumam liderar os índices de desmatamento. “Há uma falsa impressão de que a Amazônia não é povoada. Mas temos milhões de famílias de populações tradicionais que precisam da floresta em pé. E quando o desmatamento chega, você nunca tem só o dano ambiental. Quase sempre vêm associados o trabalho escravo, a expulsão desses trabalhadores tradicionais e os conflitos de terra”.

Para os órgãos e organizações que trabalham na região, o monitoramento por satélite tem sido uma ferramenta fundamental para entender e enfrentar o desmatamento. Afinal, 4 milhões de quilômetros quadrados de floresta não cabem num olhar. “É impossível trabalhar na Amazônia sem sensoriamento remoto. É a mesma coisa que você jogar alguém no meio de um oceano”, compara Marcelo Marquesini. “A pressão internacional e da sociedade brasileira se dá em cima de fatos. E hoje eles estão aí. Certamente estaríamos muito pior sem esse monitoramento”.

Leia mais

- Como um delegado de polícia está usando satélites para deter o desmatamento

- Governo comete fraude intelectual para desqualificar Inpe

- Aumento do desmatamento na Amazônia é incontestável, diz Carlos Nobre, pesquisador do IEA-USP

- Alertas do Inpe indicam alta de 40% em desmate na Amazônia; governo contesta

- Ministro admite alta do desmatamento, mas diz que sistema de alerta não serve para comparações mensais

- Bolsonaro apela ao “patriotismo” para ocultar os dados do desmatamento da Amazônia

- Relatório da FAO alerta que desaparecimento da biodiversidade ameaça produção de alimentos

- DETER/INPE: As áreas de alerta de desmatamento e degradação na Amazônia Legal somaram 2.072,03 km² no mês de junho de 2019

- Em defesa de dados públicos e independentes sobre desmatamento

- Tendência de aumento no desmatamento na Amazônia é confirmada pelo Imazon

- O desmatamento e o governo

- Desmonte sob Bolsonaro pode levar desmatamento da Amazônia a ponto irreversível, diz físico que estuda floresta há 35 anos

- Desmatamento na Amazônia em junho cresce quase 60% em relação ao mesmo período em 2018

- Desmatamento consolidado: Amazônia perdeu 7.536 km² em 2018

- Amazônia Protege: MPF obtém decisão para proteção de área contra desmatamento ilegal

- Amazônia tem recorde de desmatamento para o mês de maio, aponta Inpe

- Imazon: Desmatamento na Amazônia aumentou 20% entre agosto de 2018 e abril de 2019

- Desmatamento avança na Amazônia, que perde 19 hectares de florestas/hora

- Corte de recursos do Ibama ampliará desmatamento

- Imazon detecta aumento de 24% no desmatamento da Amazônia

- 'Tecnologia permite destruir Amazônia mais rápido do que fizemos com a Mata Atlântica'

- Monitoramento do IBGE revela que o país perdeu 7,5% de suas florestas entre 2000 e 2016

- Níveis de gases do efeito estufa na atmosfera atingem novo recorde

- Monitoramento por satélite identifica desmatamento ilegal de 2,6 mil hectares em áreas cobertas por nuvens em MT

- Bolsonaro tomou ‘atitude pusilânime e covarde’, diz diretor do Inpe

- Com críticas ao Inpe, Ricardo Salles quer privatizar monitoramento do desmate na Amazônia

- Estudos analisam as queimadas e seu impacto no clima e na saúde

- Desmatamento na Amazônia sobe 24% em 2015, mostram dados do Prodes/Inpe

- Ricardo Galvão: exportações serão ‘violentamente afetadas’ se Inpe parar de medir desmatamento

- Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC publica manifesto em defesa do INPE