01 Dezembro 2021

O que a criatividade e a fidelidade ao Espírito Santo podem nos sugerir para construir uma forma de gestão do poder eclesial adequada ao mundo de hoje?

A opinião é de Gilberto Borghi, teólogo leigo, filósofo e psicopedagogo clínico italiano, formador na cooperativa educativa Kaleidos. O artigo foi publicado por Vino Nuovo, 30-11-2021. A tradução é de Moisés Sbardelotto.

Eis o texto.

Em muitas dioceses do mundo, estão começando o planejamento e as primeiras realizações dos caminhos sinodais, intitulado “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”. Um sínodo sobre o Sínodo: como caminhar juntos para aprender a caminhar juntos. Um tema que coloca sobre a mesa a gestão do poder dentro da Igreja.

Nos pontos 3, 6 e 8 dos 10 traços de conteúdo sobre os quais o Sínodo deverá se mover, pede-se precisamente que se fale sobre isso. A Igreja é guiada pelo Espírito Santo, é claro (Igreja povo de Deus), mas, como Cristo está hoje encarnado na humanidade (Igreja corpo de Cristo), a Igreja deve ter uma forma humana de gestão do poder!

Por isso, para ajudar a uma reflexão séria, é bom se perguntar: historicamente, como a Igreja viveu as formas concretas de gestão do poder interno?

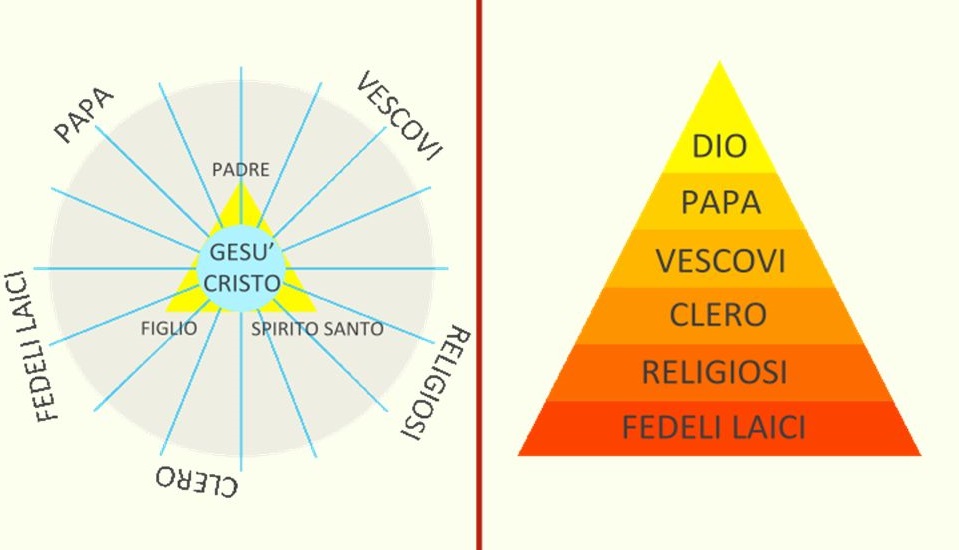

Modelos de hierarquia eclesial (Foto: Vino Nuovo)

A Igreja das origens

Nas origens, a Igreja em seu conjunto era vivida quase como uma democracia da fé que exigia e fundava uma oligarquia iluminada: “O Espírito Santo e nós decidimos...” (At 15,28). Onde o “nós” não é apenas os Doze, mas toda a comunidade de Jerusalém (15,4 e 22-23). Nela certamente os Doze têm uma preeminência, mas que se fundamenta e é reconhecida pelo restante dos fiéis, que não se sentem excluídos das tomadas de decisão e podem levar as suas experiências e reflexões para que a “oligarquia” seja mais iluminada (At 9,32; 10,45; 1Pd 5,12).

Tal dinâmica também é verdadeira nas comunidades individuais, nas quais os fiéis pedem e designam o bispo, que serve de referência na qual todo o povo se reconhece. Naquele momento, há um “caminhar juntos” bastante verdadeiro, mas certamente não perfeito (At 5,1-11), que, também graças à força da fé nascente, consegue manter discretamente em equilíbrio o poder, a participação de todos e a verdade das decisões tomadas.

A Igreja de Roma

Tal arranjo se mantém até o início do século 300, mais ou menos, quando o desenvolvimento das comunidades em grande escala abre uma série de problemas administrativos, pastorais e teológicos que só podem ser enfrentados por todas as comunidades juntas. A gestão das decisões de grande porte, portanto, foi atribuída aos concílios, que, por maioria, definem os rumos da Igreja universal.

O bispo de Roma já tem, nesse momento, uma relevância particular, mas o seu poder específico é reconhecido pelos concílios, pelos Padres da Igreja e pelos bispos, sem que ele se autorize ainda a tomar decisões organizacionais dentro das Igrejas individuais. Os fiéis não pertencentes à hierarquia ainda continuam tendo voz e podendo dar indicações e oferecer reflexões também aos concílios, mas a sua presença, porém, já tende a se reduzir um pouco.

Estamos em uma oligarquia alargada e elástica, com a identificação de um “chefe”, cuja autoridade, porém, nasce de baixo, do reconhecimento dos outros e não como autofundação própria. Aqui há um caminhar juntos que ainda é real, mas em que o espaço para o “povo de Deus” tende a ser menos evidente, enquanto o da hierarquia se torna mais consistente.

O centro de gravidade do poder eclesial se eleva, mas sem eliminar a participação de todos. A certeza das verdades das escolhas tende a se basear mais no papel de quem decide do que na partilha de todo o povo de Deus.

A Igreja do papa

Nos mil anos posteriores, essa dinâmica se move com lenta gradualidade, ao longo de duas diretrizes. Primeira: uma constante e progressiva acentuação do primado do bispo de Roma, especialmente como um papel que lentamente amplia a sua influência diretamente em algumas escolhas das Igrejas individuais, pelo menos das latinas, nas quais o fundamento da própria autoridade vem cada vez menos de baixo e cada vez mais de cima.

Segunda: o papel do povo de Deus se reduz cada vez mais, e o centro de gravidade do poder eclesial tende a se elevar ainda mais, até se tornar quase impossível a um não pertencente à hierarquia eclesial poder ter voz nas escolhas pastorais, organizacionais e teológicas.

Quando a virada protestante abala a Igreja, evidenciam-se essas duas linhas de transformação já em curso, até dar forma à gestão do poder da Igreja, depois do Concílio de Trento, com uma monarquia de fato, na qual o bispo de Roma, como vigário de Pedro, se autodefine sobretudo como vigário de Cristo, começando a advogar para si uma grande parte da gestão direta das Igrejas nas várias partes do mundo, especialmente naquelas comunidades nascidas das missões nas terras das descobertas geográficas.

É preciso notar, porém, que o acesso ao mais alto grau de poder (papado) se dá por meio de uma decisão da oligarquia, obtida com o princípio da maioria. Nesse estado de coisas, a participação está verdadeiramente à míngua, e a verdade das decisões é sustentada total e exclusivamente pelo papel hierárquico de quem as define. Aqui, mais do que um caminhar juntos, pode-se realmente falar de um “marchar” juntos.

Caminhar ou marchar?

Caminhar se refere à condição de pessoas que se movem a partir de uma intenção compartilhada, de forma não obrigatória, em uma velocidade não uniforme, mas que procuram manter possíveis as relações entre elas; pessoas que também podem se “bater” um pouco enquanto caminham, mas que compartilham a fadiga, a esperança, as alegrias, as decisões, as paradas, os encontros, o apoio, os objetivos.

Marchar, em vez disso, se refere à compactação do pelotão militar que viaja em uníssono, muitas vezes motivado por uma obrigação hierárquica, em que não há “colisões”, mas também não relações significativas, em que cada um se limita a realizar o seu papel atribuído e em que, normalmente, quem dá as ordens decide tudo pelos outros e está “à parte” de quem marcha.

A Igreja do Vaticano II

Essa situação se move somente depois do Vaticano II. Teoricamente, move-se muito; na prática, muito menos. Em todo o caso, move-se em duas direções. Por um lado, o reequilíbrio em favor do papel dos bispos em relação ao bispo de Roma. Por outro, a tentativa de reativar uma prática sinodal típica das primeiras fases do cristianismo, que de fato havia se tornado muito nebulosa.

Na primeira fase, até a primeira década da era João Paulo II, alguns passos foram dados. Mas depois esse impulso como que se “suspendeu”, até Francisco. A abdicação de Bento XVI deu um golpe notável na solidez do modelo de monarquia de fato, e o estilo de Francisco deu a permissão para muitas forças comprimidas dentro da rigidez monárquica virem à tona, algumas a favor e algumas contra a retomada do processo iniciado pelo Vaticano II.

Por isso, agora parece haver uma monarquia que largou as rédeas, e o desgaste resultante mostra que as almas do catolicismo, em relação ao tema do poder, são muitas, tanto que hoje parece que não há um “caminho juntos”. Nos extremos, por um lado, há quem arregaça as mangas e luta para “reagrupar as fileiras”; por outro, há quem para à beira do caminho convencido de que não vale mais a pena caminhar. No meio, há quem ainda espera o input de cima e, enquanto isso, fica parado; quem tenta timidamente ocupar os espaços abertos pelas rédeas soltas; outros que, em vez disso, ocupam esse espaço com desfaçatez, a ponto de poderem dizer que o papa é herege, sem que isso produza qualquer efeito sobre eles.

O que a criatividade e a fidelidade ao Espírito Santo podem nos sugerir para construir uma forma de gestão do poder eclesial adequada ao modo como os Evangelhos podem ser acolhidos hoje? Em outro artigo, vou propor algumas possibilidades.

Leia mais

- Sínodo e hierarquia. Artigo de Jesús Martínez Gordo

- Nos bastidores do Sínodo, escutando “todos os católicos”

- O Sínodo à escuta dos fiéis, publicado o Documento preparatório

- Ressuscitar o Concílio Vaticano II

- Como nos prepararmos para o processo sinodal? Começando com os documentos do Vaticano II

- O Espírito Santo - quem era ele?

- “Livrai-nos de nos tornarmos uma Igreja de museu, bela mas muda, com tanto passado e pouco futuro”, é a imploração do Papa Francisco ao Espírito Santo

- O Concílio de Trento acabou. Depois de cinco séculos

- A esperança não é um dom, mas uma escolha. Para os cristãos, é um dever perante a criação. Artigo de Enzo Bianchi

- Mensagem final: A sinodalidade pertence à essência da Igreja, não é uma moda passageira