31 Janeiro 2018

Barradas ao tentar entrar nas fazendas onde fazem a colheita tradicional do coco, maranhenses discutem território.

A reportagem é de Xavier Bartaburu, publicada por Repórter Brasil, 30-01-2018.

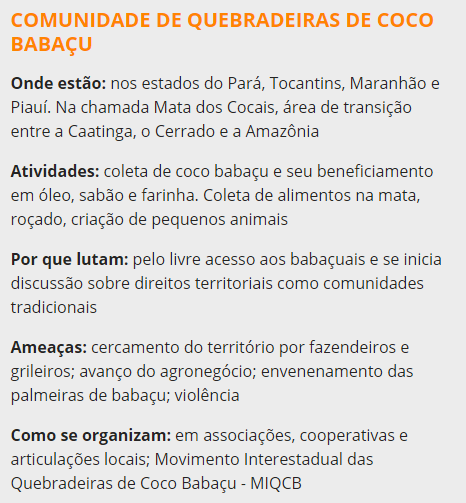

Foto: Carolina Motoki

Do babaçu, nada se perde. Da palha, cestos. Das folhas, o teto das casas. Da casca, carvão. Do caule, adubo. Das amêndoas, óleo, sabão e leite de coco. Do mesocarpo, uma farinha altamente nutritiva. “A gente diz que a palmeira é nossa mãe”, resume Francisca Nascimento, coordenadora-geral do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu. O tempo que o cacho com os cocos leva para cair é de exatos 9 meses. E é quando caem que entram em ação as quebradeiras de coco babaçu, grupo de cerca de 300 mil mulheres espalhadas em comunidades camponesas do Maranhão, Piauí, Tocantins e Pará, em uma área de convergência entre o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica, especialmente rica em babaçuais. Há gerações essa tem sido a rotina dessas trabalhadoras: passar o dia coletando os cocos e quebrando-os ao meio para extrair sobretudo suas amêndoas, da qual se produz um dos óleos mais versáteis da natureza.

No entanto, a maior parte dos babaçuais está em grandes fazendas. As quebradeiras estão dispostas a mudar esse quadro. De violências sofridas durante décadas por essas mulheres, e resultado da sua ampla organização, foi criada a Lei Babaçu Livre, implantada pela primeira vez em 1997 no município maranhense de Lago do Junco. Outros municípios seguiram o exemplo e o Tocantins aprovou a lei em nível estadual. Basicamente, ela proíbe a derrubada de palmeiras e garante o acesso e o uso comunitário dos babaçuais por parte das quebradeiras, mesmo se estiverem em terras privadas. São raros, porém, os municípios nos quais a lei é cumprida – além dos esforços em revogá-la por parte de fazendeiros. “Eles estão dizendo que babaçu é praga”, ironiza Francisca.

Cenas de violência se repetem em todas as comunidades: as quebradeiras saem de casa para coletar os cocos e se deparam com uma cerca que as separa dos babaçuais. Quando a cerca não é eletrificada, há um capanga cobrando o acesso às terras. O pagamento pode ser metade das amêndoas colhidas. Não raro, a intimidação inclui ameaças de morte e outras formas de violência, inclusive sexual.

As cercas foram erguidas nos últimos 40 anos por fazendeiros interessados em usar aquelas terras para a criação de gado e o cultivo de soja e eucalipto, muitas vezes por meio de incentivos públicos. Quanto às palmeiras, ou são derrubadas para a abertura de pastos e lavouras, ou permanecem ali, cercadas e inacessíveis às quebradeiras. “Eles fazem por maldade mesmo”, argumenta Francisca. “Não é porque precisam do babaçu, é porque não querem deixar a área aberta.”

Do babaçu se faz cestos, farinha, teto para as casas, carvão, adubo e óleo, além de sabão e leite de coco. “A palmeira é nossa mãe”, diz Francisca | Foto: Gustavo Ohara

Território das quebradeiras

A luta é antiga. As dificuldades impostas levaram as quebradeiras a se organizar: o MIQCB, rede de cooperativas, associações e comissões dedicada à luta pelo direito das comunidades que extraem o babaçu, tem mais de 20 anos. Desde então, a Lei Babaçu Livre tem sido a principal bandeira das quebradeiras.

De poucos anos pra cá, no entanto, a reivindicação começou a ser outra. Mulheres do Maranhão passaram a participar de uma articulação estadual que reúne indígenas, quilombolas e outros tipos de comunidades camponesas, na Teia de Povos e Comunidades Tradicionais. No aprendizado com os outros grupos, perceberam que seu modo de vida, sem um território garantido, permanecerá ameaçado e violentado. Suas vidas submissas aos desmandos de fazendeiros.

“Por mais que a gente não falasse assim, mas era esse sentimento de território que fazia a gente dizer: vamos pegar o nosso coco. Usamos estratégias para isso. Uma delas foi a lei que garantia a nossa presença nos babaçuais”, relembra Rosenilde Gregório dos Santos Costa, 55 anos, também integrante do MIQCB. Além da luta pela terra via reforma agrária, outra frente foi a tentativa tímida de demarcação de reservas extrativistas. Até então, havia quatro Resex na zona dos babaçuais, todas criadas em 1992, apenas uma regularizada até hoje – a do Quilombo do Frechal, no Maranhão. Nas outras, os fazendeiros se empenharam em fracionar suas terras, de modo a impedir a desapropriação.

Em 2016, um dos encontros da Teia foi no Centro dos Pretinhos, comunidade de quebradeiras do município de Dom Pedro,no Maranhão, cercada por grandes fazendas. “Lá tem só o espaço das casas”, diz Sheila da Silva Lima, 21 anos. O encontro teve como mote a frase “Não existe babaçu livre com terra presa”. A ideia tem se espalhado pelos outros estados.

“A implantação de grandes projetos está matando as nossas águas e a nossa terra, e assim a gente morre junto, mata a nossa cultura e a nossa história. Nós somos comunidades tradicionais, sim. Não é só um trabalho ser quebradeira, temos um jeito de nos relacionar com os babaçuais”, disse Rosa, no último encontro da Teia, em dezembro de 2017. “Estamos discutindo território”, diz Francisca. O sonho é de uma terra que inclua as quebradeiras e outras comunidades tradicionais, unidas em favor do cuidado dos babaçuais, pois deles dependem. “A quebradeira, antes de ser quebradeira, é negra, é indígena, é branca”, afirma Francisca, evocando suas múltiplas identidades para lembrar que a luta é comum. E comum, se fortalece. “Quanto mais eles ameaçarem, mais a gente vai mostrar que tem força.”

Vitória Balbina, de 40 anos, participa de uma articulação estadual que reúne mulheres indígenas, quilombolas e outras comunidades | Foto: Ana Mendes

Leia mais

- Do Mato Grosso ao Maranhão: violência no campo virou regra

- Mulheres Sem Terra ocupam os trilhos da Vale no Maranhão

- Capitalismo no campo dizima os cerrados e atiça os conflitos agrários

- Agricultura no Cerrado ignora clima e viabilidade econômica

- Precisamos falar sobre o Cerrado

- O que os fazendeiros querem esconder?

- O fim da reforma agrária?

- '2016 foi uma tragédia para a Reforma Agrária'

- Agricultura familiar e reforma agrária são os maiores responsáveis pela produção orgânica no Brasil

- IV Jornada de Agroecologia, na Bahia, divulga Carta da Teia dos Povos