Apesar de as teorias contemporâneas de planejamento urbano sugerirem um planejamento para uso misto, integrando áreas residenciais e comerciais, gerando cidades mais compactas, “a abordagem sobre o problema ‘o que é a cidade?’ continua a mesma: determinar como e onde as pessoas devem morar; é isso que os planos diretores ainda tentam fazer”, critica o arquiteto e urbanista Anthony Ling.

Na entrevista a seguir, concedida por telefone à IHU On-Line, Ling reflete sobre a elaboração dos planos diretores das cidades, que são reformulados praticamente do zero a cada década, sem considerar as mudanças e as necessidades dos cidadãos. Segundo ele, “o planejamento deveria ser menos normativo e o processo de gestão deveria ser contínuo, porque a cidade é contínua; ela não acontece uma vez a cada dez anos”.

Para enfrentar os problemas de gestão urbana, o urbanista propõe um modelo baseado em indicadores. “Penso em indicadores como: quanto custa morar em cada região da cidade, de quantos metros quadrados as famílias precisam, quais são os modos de deslocamento possíveis, qual é a necessidade de saneamento básico na cidade e como todos esses indicadores estão mudando ao longo do tempo, a cada semestre, a cada ano. Além disso, constantemente — e não uma vez a cada dez anos — é preciso verificar como a regulação urbana ou como os planos estão afetando esses indicadores. Esse modelo parece óbvio, mas, na prática, é muito raro de ocorrer”, afirma.

Para exemplificar essa proposta, Ling explica que “o número de habitantes em áreas informais ou morando em favelas é um indicador importantíssimo, e o fato de a cidade não estar conseguindo absorver essas pessoas no mercado formal é um problema”. E assegura: “É papel e responsabilidade do urbanista identificar quais são esses problemas para tornar o mercado imobiliário mais saudável, mas hoje em dia o que se faz é dizer que o mercado imobiliário não funciona por definição, logo, precisamos de um programa habitacional para atender essas pessoas. Eu não acredito nisso”.

O urbanista frisa ainda que o planejamento urbano, tal como tem sido feito nas cidades brasileiras, “acaba conduzindo apenas a cidade formal; é como se a cidade informal não existisse, mas ela faz parte da cidade, é uma consequência da forma como estamos planejando as nossas cidades hoje”.

Antonhy Ling (Foto: Reprodução do site Caos Planejado)

Anthony Ling é graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS e cursou MBA na Stanford Graduate School of Business. Trabalhou como arquiteto junto ao escritório de Isay Weinfeld, em São Paulo, e é fundador e editor do site de urbanismo Caos Planejado.

IHU On-Line — Pode nos explicar sua ideia de caos planejado, isto é, que a espontaneidade dos locais precisa ser respeitada, mas pode ser direcionada?

Anthony Ling — Caos planejado é um jogo de palavras. A noção popular difundida sobre o crescimento das cidades brasileiras é a de que não houve nenhum planejamento, ou seja, de que os problemas que temos nas cidades indicam que nada foi planejado. Essa é uma ideia extremamente comum, que se repete quando falamos sobre cidades, mas não é verdadeira, porque as cidades têm uma série de planos. Porto Alegre, por exemplo, tem sistemas e formas de planejamento há cerca de cem anos, tem grandes projetos que direcionam o crescimento da cidade, tanto rodoviários como ferroviários, e tem sistemas legais e regulatórios, que também orientam e regulam o crescimento da cidade de alguma forma. Certamente, às vezes, essa regulação não é respeitada, mas ela existe. Então, o caos planejado, esse jogo de palavras, sugere exatamente isto: o caos pode remeter à ideia da bagunça, da desordem, mas também pode permitir que se tenha sensibilidade aos parâmetros, às condições inerentes aos sistemas caóticos e também à questão do planejado. O que é planejado? Quem planeja? A ideia é refletir sobre a relação entre essas duas coisas.

Por mais que se tente planejar ou determinar um resultado final nas cidades, as atividades econômicas que estão nas cidades não são planejadas: onde as empresas vão colocar seus escritórios, em que locais as lojas vão abrir, onde as pessoas vão morar? Essa dinâmica até pode, de alguma forma, ser direcionada pelo planejamento urbano, mas esse planejamento tem que seguir o que está acontecendo na realidade, ele não pode querer determinar onde cada pessoa vai morar, onde os negócios têm que se estabelecer, porque esse processo é dinâmico e emergente.

IHU On-Line — Então o planejamento urbano teria que ser feito a partir do modo como as pessoas e as atividades econômicas se organizam nas cidades?

Anthony Ling — O planejamento não consegue fazer isso. Os planos determinam que a cidade vai crescer para tal região — inclusive, esse linguajar é muito comum em planos: “vamos organizar as pessoas nos territórios”, “vamos distribuir os empregos”, “nesta área vamos ou não permitir comércio”. A intenção do planejador na organização das atividades econômicas não reflete o que acontece na realidade e esse é um problema do planejamento urbano hoje, porque as atividades econômicas ou a decisão das pessoas sobre onde vão morar não levam em conta o que o Plano Diretor determina. Então, se existe uma regra que determina que em certo lugar as pessoas podem ou não morar e que em outro lugar as pessoas podem ou não abrir negócios, é muito mais provável que esse plano simplesmente restrinja que as coisas surjam, e não necessariamente obrigue que elas surjam nos lugares que o planejamento quer.

Uma das questões que criticamos no Plano Diretor de Porto Alegre é que ele restringe muito o potencial construtivo dos terrenos. Na cidade, o máximo que se pode construir é até 2,4 vezes a área de um terreno — é um número relativamente baixo. Ouvi um urbanista dizer o seguinte: “Se construíssemos todo o potencial construtivo que existe hoje disponível no Plano Diretor na cidade inteira, poderíamos triplicar a população de Porto Alegre, poderíamos chegar a mais de quatro milhões de habitantes”. Mas o potencial construtivo que está disponível não é onde as pessoas querem morar. Então, a visão de que existe um índice de aproveitamento disponível — na visão do planejador — não reflete a realidade da dinâmica de atividades econômicas e de preferências por localização na cidade. Hoje existe um descolamento entre a intenção do planejador e o que, de fato, está acontecendo no dia a dia da cidade.

Uma cidade, diferentemente de uma obra arquitetônica, não tem um fim: a cidade é um lugar onde as pessoas se encontram para trabalhar, socializar, se divertir. Ou seja, uma cidade não tem um fim; as pessoas têm suas próprias finalidades. Por isso um plano diretor não pode ter um fim e determinar que o planejamento da cidade chegue até certo ponto e acabou. Se for assim, ninguém mais vai entrar na cidade, as atividades econômicas não vão mudar, as preferências por localização também não vão mudar, mas na prática isso muda a todo segundo.

IHU On-Line — A cada década a cidade se transforma completamente.

Anthony Ling — Exatamente. O plano diretor ou planejamento urbano tem que fazer uma previsão e determinar diretrizes que podem acontecer no longo prazo, mas isso não significa determinar todas as ações que serão feitas em todos os detalhes, em todos os projetos nos próximos dez anos. O planejamento normalmente é feito de forma mais ampla, e o que determina como ele acontece é a gestão, o dia a dia, e não os parâmetros estabelecidos por dez anos. Dentro dessa visão de gestão urbana, é muito mais interessante ver uma cidade gerenciada por indicadores, o que hoje é muito incomum no planejamento urbano.

IHU On-Line — Como funcionaria esse modelo de gerenciamento por indicadores?

Anthony Ling — Penso em indicadores como: quanto custa morar em cada região da cidade, de quantos metros quadrados as famílias precisam, quais são os modos de deslocamento possíveis, qual é a necessidade de saneamento básico na cidade e como todos esses indicadores estão mudando ao longo do tempo, a cada semestre, a cada ano.

Além disso, constantemente — e não uma vez a cada dez anos — é preciso verificar como a regulação urbana ou como os planos estão afetando esses indicadores. Esse modelo parece óbvio, mas, na prática, é muito raro de ocorrer. Quando se passam dez anos de um plano e se inicia a discussão sobre um novo plano, não se fala de nenhum impacto que o plano anterior teve na cidade de forma quantitativa.

As discussões sobre o novo Plano Diretor começam praticamente a partir do zero para determinar um grande novo plano para a cidade. É como se os planos não levassem em consideração a cidade de fato: temos grandes ambições para a cidade e vamos determinar como ela deve ser, sem levar em consideração o que está acontecendo no dia a dia dela e como isso vai impactá-la no futuro. As discussões em Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte são muito direcionadoras; elas determinam que as cidades têm que crescer para tal região e isso muitas vezes não funciona.

Em discussões sobre planos diretores, já ouvi várias vezes a seguinte frase: “Tínhamos um plano diretor muito bom, mas nesses dez anos o mercado não respondeu como imaginávamos, portanto temos que fazer um novo plano diretor”. As pessoas que constroem escritórios e apartamentos e as pessoas que abrem negócios estão observando onde estão os clientes e onde as pessoas querem morar. Então, dizer que “o mercado não respondeu da forma que imaginávamos” significa que o processo de planejamento ou o processo de gestão urbana desconsiderou os processos emergentes da própria cidade. Esse tipo de justificativa, em vez de ser uma forma de expressar que o planejamento não foi bem feito ou que a gestão urbana desconsiderou esses fatores, é quase que uma desculpa para um plano malfeito.

Na minha opinião, o processo deveria se moldar: o planejamento deveria ser menos normativo e o processo de gestão deveria ser contínuo, pois a cidade é contínua; ela não acontece uma vez a cada dez anos. Seria importante observar esses indicadores que apontei e seria possível incluir outros — algumas cidades devem ter indicadores mais importantes do que outros, dependendo do contexto.

IHU On-Line – Pode nos dar exemplos de como a gestão urbana seria feita a partir dos indicadores?

Anthony Ling — Por exemplo, o número de habitantes em áreas informais ou morando em favelas é um indicador importantíssimo, e o fato de a cidade não estar conseguindo absorver essas pessoas no mercado formal é um problema. Alguma coisa está afetando o mercado imobiliário e impedindo essas pessoas de terem acesso às construções formais — a favela ou a construção informal não são um dado da realidade. Os mercados imobiliários saudáveis deveriam conseguir absorver essas pessoas.

É papel e responsabilidade do urbanista identificar quais são esses problemas para tornar o mercado imobiliário mais saudável, mas hoje em dia o que se faz é dizer que o mercado imobiliário não funciona por definição, logo, precisamos de um programa habitacional para atender essas pessoas. Eu não acredito nisso. Antigamente, tínhamos moradias de aluguel que conseguiam atender uma gama muito ampla de rendas e, por uma série de fatores, isso se perdeu ao longo do tempo. Existem países que têm taxas de informalidade ou de pessoas morando em condições precárias muito menores do que as do Brasil. A partir disso, ficam as questões: como essas cidades estão gerenciando essas situações? Como essas cidades evoluíram ao longo do tempo para permitir que as pessoas acessem o mercado imobiliário formal?

Esse tipo de estudo comparativo e de diagnóstico normalmente não é feito; a gestão é baseada mais em intenções de uma visão de como a cidade deveria ser e menos na análise de indicadores, na análise do que já existe e de como o planejamento afetou a cidade que temos. É esse tipo de análise que costumamos publicar no site Caos Planejado e que procuramos trazer para o debate sobre urbanismo.

IHU On-Line - Como analisa o surgimento das favelas no Brasil a partir desses indicadores e a possibilidade de urbanizá-las?

Anthony Ling — No Brasil temos praticamente duas cidades: a cidade formal e a cidade informal. A cidade informal é constituída pelas favelas e por moradias construídas em áreas que normalmente não têm título de propriedade, áreas ocupadas ou invadidas ao longo do tempo. Existe também uma terceira cidade, que chamo de semiformal, que é muito comum nas periferias das cidades brasileiras, onde as pessoas normalmente têm o título de um terreno, mas a construção não segue nenhum tipo de regra ou padrão e, por estar longe dos centros urbanos, não segue a legislação e também não há fiscalização.

Como as favelas surgiram? Em algum momento elas começaram a existir no Brasil, em condições diferentes. No Rio de Janeiro, um dos primeiros fatores que impulsionou o surgimento das favelas foi o grande projeto de revitalização urbana, a chamada Reforma Passos, do prefeito [Francisco Pereira Passos] que foi considerado o Haussmann [Georges-Eugène Haussmann] carioca — Haussmann foi o planejador que refez ou desenvolveu várias áreas de Paris.

Passos abriu grandes avenidas, destruindo uma série de cortiços, e proibiu esse tipo de moradia no Rio de Janeiro. Quando falamos em cortiços, ainda hoje, inclusive na literatura brasileira, temos uma visão muito negativa sobre isso. Mas o que era o cortiço? Era uma casa normalmente feita de alvenaria, construída para aluguel, onde muitas famílias de baixo poder aquisitivo moravam. O planejamento urbano da época era elitista: via aquela forma de moradia e as pessoas morando naqueles lugares e considerava tudo aquilo insalubre.

Naquela época se acreditava na chamada teoria miasmática, segundo a qual a proliferação de algumas doenças decorria do fato de muitas pessoas morarem no mesmo lugar, em cômodos pequenos. Nesse contexto, “a limpeza da cidade” era vista como uma forma de higienizar e planejar a cidade e isso norteou grandes projetos de desenvolvimento urbano no Brasil, que proibiram os cortiços e que levaram ao surgimento das favelas em várias cidades.

No momento em que se proibiu aquela forma de moradia, qualquer alternativa para as pessoas de baixo poder aquisitivo não era uma casa maior e mais confortável, mas a invasão de terras, que normalmente eram públicas. No decorrer dos anos, essa situação foi aumentando a barreira entre o formal e o informal.

Há duas restrições que as cidades fazem ao mercado formal. Uma delas é a definição das condições mínimas consideradas aceitáveis para construir uma casa pelo mercado formal. Esses padrões mínimos só aumentam com o tempo, por exemplo: o tamanho de um apartamento ou de um dormitório deve ter tantos metros quadrados, tem que ter uma construção de tal padrão, uma ventilação de tal qualidade, tem que ter acessibilidade e uma série de determinações. Evidentemente, é importante ter a legislação de incêndio, que preza pela segurança da estrutura das edificações, mas a regulação sobre a construção vai muito além disso.

A outra restrição é a de oferta: para as cidades serem agradáveis, existe um discurso de que não se pode construir muitos prédios, porque isso traria uma característica ruim para o ambiente urbano. Entretanto, essa visão limita a quantidade de moradias nas cidades e estabelece um padrão específico de qualidade para algumas pessoas: quem não conseguir acessar esse padrão de qualidade vai para a informalidade de uma favela ou tenta algum programa habitacional. O programa habitacional não é uma opção: as pessoas não moram numa unidade, num prédio denso, por opção. O que se faz hoje é criar uma barreira muito grande entre quem consegue acessar o mercado formal e quem não consegue.

O planejamento urbano acaba conduzindo apenas a cidade formal; é como se a cidade informal não existisse, mas ela faz parte da cidade, é uma consequência da forma como estamos planejando as nossas cidades hoje. Não dá para dizer que as favelas existem e isso é um dado da natureza. Não é possível retirar a responsabilidade do planejamento urbano que tivemos nos últimos cem anos do processo de desenvolvimento das cidades informais.

Essa é a realidade que existe hoje, então a questão é: como tratamos essa situação? Primeiro, esses bairros — temos que chamá-los de bairros, porque são áreas muito consolidadas, com suas atividades econômicas e com pessoas morando ali — têm que ser incorporados à cidade formal e deve haver um trabalho cuidadoso de regularização fundiária para que o município considere essas regiões e leve para ali saneamento, infraestrutura pública e as incorpore à cidade formal. Nesse processo de incorporação, será possível perceber que os padrões de construção e de moradia nessas áreas são muito diferentes dos que existem na cidade formal e, a partir daí, será possível estabelecer padrões mínimos de segurança para essas pessoas viverem de forma mais confortável e segura.

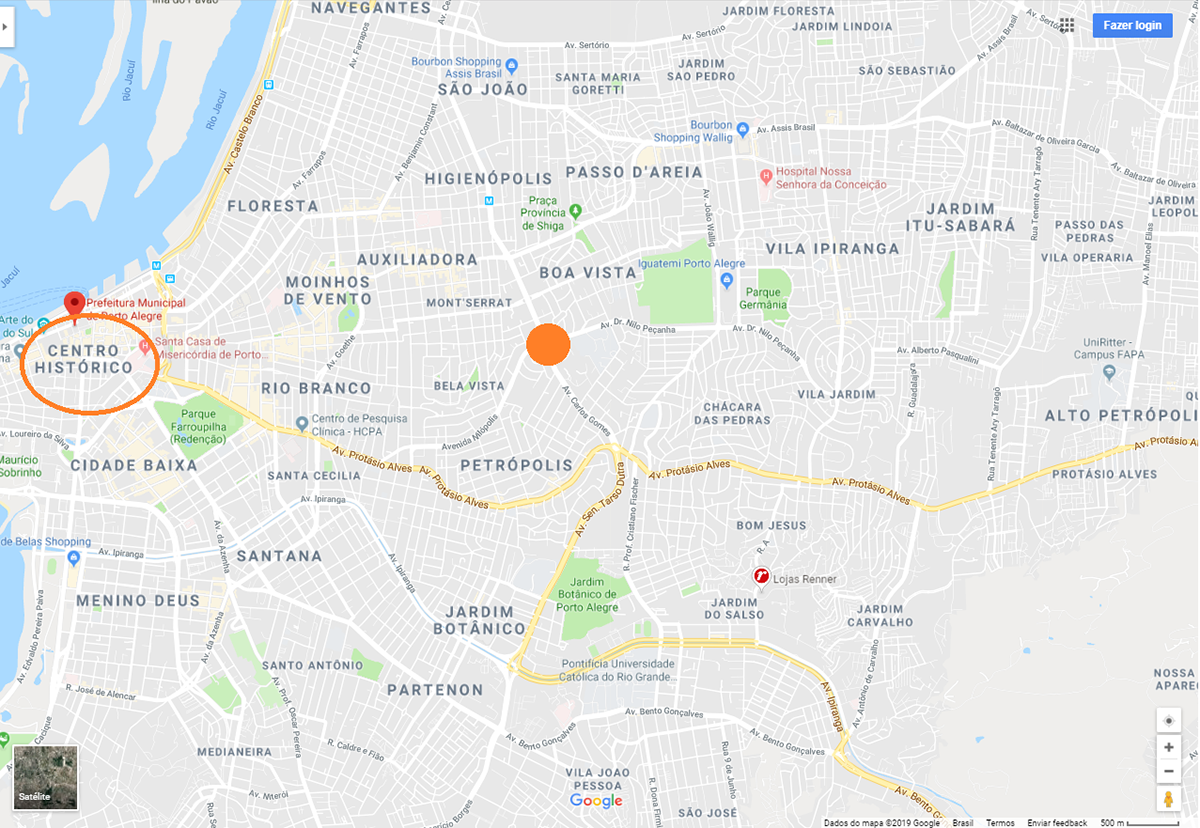

Os bairros centrais, as áreas mais demandadas da cidade, normalmente são as regiões com os padrões urbanísticos mais restritivos. Em Porto Alegre, talvez o centro histórico não seja mais, geograficamente, o centro da cidade. Se olharmos a mancha urbana, veremos que a cidade foi crescendo para o Leste, e o cruzamento da Av. Nilo Peçanha com a Av. Carlos Gomes é relativamente central do ponto de vista geográfico da cidade. Que bairros existem ao redor? Boa Vista e Três Figueiras, bairros que talvez tenham as maiores restrições para a produção de moradia na cidade inteira. Isso gera uma situação confortável para quem mora nessas regiões, mas toda a unidade de moradia que não é construída nessas regiões centrais vai para onde? As pessoas não somem. Acontece um efeito cascata, em que cada vez mais as pessoas vão morar mais longe.

Mapa de Porto Alegre com destaque para a região do centro e para o cruzamento entre as avenidas Nilo Peçanha e Carlos Gomes (Fonte: Google Maps)

Tem um fluxo de centenas de milhares de pessoas da Região Metropolitana de Porto Alegre, tanto ao Norte, quanto para Viamão, e para dentro e fora de Porto Alegre todos os dias. Por que isso acontece? Todas as pessoas que moram na Região Metropolitana de Porto Alegre moram ali por opção ou por necessidade? Será que se houvesse mais opções de moradia em Porto Alegre, a um custo menor, essas pessoas não se mudariam para uma área mais central, para ficar mais perto do seu trabalho? O planejamento urbano também desconsidera quem não mora em Porto Alegre, mas trabalha ali e hoje está limitado a morar fora da cidade.

Algumas pessoas criticam o fato de as novas unidades de moradia disponíveis no mercado serem feitas para as classes média e alta e não atingirem a camada inferior da população. Mas existe outro efeito que acontece ao serem adicionadas unidades no mercado. Para explicar isso, vou fazer uma analogia com o jogo das cadeiras: no momento em que se adiciona uma nova unidade de moradia, mesmo que seja direcionada a alguém de alto poder aquisitivo, essa pessoa vai desocupar um imóvel para ocupar a nova unidade e assim por diante. Com isso, ocorre um processo de liberação de imóveis em cascata que conseguem, no longo, médio e até no curto prazo, atender algumas pessoas que querem acessar essas áreas um pouco mais centrais. Então, é um conjunto de fatores que precisa ser feito: regularização, construção de mais unidades de moradia e, eventualmente, usar o auxílio de programas nacionais que ocorrem em nível federal.

Hoje se discute o programa Minha Casa Minha Vida e se fala que foi um programa habitacional, mas se olharmos a sua origem, veremos que foi um programa econômico, que fazia parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC para incentivar a retomada do setor da construção civil. Os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, principalmente os da faixa um, que são destinados à camada mais pobre da população, estão localizados em regiões muito distantes dos centros urbanos, muito longe dos empregos e dos serviços públicos e sem nenhuma diversidade de atividades; são monofuncionais — estritamente residenciais, o que levou a uma série de problemas. Muitas pessoas que adquiriram não conseguiram morar nesses empreendimentos: queriam vender a casa, mesmo que ilegalmente, porque simplesmente não havia condições de ficar nesses lugares. Além disso, a falta de serviços e de empregos nas regiões em que os empreendimentos foram construídos fez com que alguns desses locais fossem tomados por traficantes e milicianos, e muitas casas foram construídas em áreas onde o próprio Estado não consegue entrar para fornecer serviços adequados.

Hoje existe uma discussão de como rever a política habitacional do país para tentar trazer essas pessoas para locais mais próximos dos centros urbanos. Uma das propostas é não ver a moradia necessariamente como uma propriedade. Ainda existe no Brasil a noção da casa própria, mas muitas pessoas desejam ter o acesso à moradia, ao uso da moradia e não necessariamente à propriedade da moradia, e isso pode facilitar um programa habitacional. A partir dessa concepção, uma série de iniciativas pode acontecer, como uma bolsa moradia, por exemplo, para permitir ao cidadão que não tem recursos financeiros o acesso à moradia que ele considera adequada, e não o acesso que um programa habitacional determina.

IHU On-Line — A partir de quais critérios um plano habitacional deveria ser formulado no Brasil? Você argumenta que as pessoas teriam que ter a possibilidade de escolher onde elas querem morar, mas possivelmente um contingente significativo de pessoas gostaria de morar numa mesma área. Como resolver esse tipo de questão?

Anthony Ling — Primeiro é preciso fazer a análise dos indicadores e das situações de causa e efeito de que falei no início da nossa conversa. O que está impedindo essas pessoas de acessarem o mercado formal? Já tive discussões com economistas que estão vendo o redesenho do Minha Casa Minha Vida em nível federal. Disse a eles que hoje o governo federal subsidia as cidades que fazem a pior gestão urbana: as cidades que mais requerem financiamentos e verbas para programas habitacionais e mais requerem investimentos em infraestrutura são aquelas que fizeram a pior gestão urbana, aquelas que não conseguiram criar unidades de moradia suficientes ou adequadas para as pessoas, e aquelas que se espalharam no território de forma horizontal e que atualmente precisam de projetos gigantescos de infraestrutura, os quais têm um valor per capita muito mais alto.

Essa análise tem que ser feita. Um programa habitacional sério tem que partir dessa base, de tentar fazer com que o próprio mercado habitacional atenda às pessoas que precisam. Senão, continuaremos fazendo programas habitacionais que dividem as pessoas entre aquelas que têm necessidade de uma moradia digna e que conseguem e aquelas que não conseguem. Todos os programas que conheço têm filas. Então, é quase uma questão de sorte se a pessoa vai conseguir uma casa ou não. Uma cidade que gere bem a sua oferta de moradia é capaz de fazer com que uma pessoa consiga acessar uma moradia no mercado formal.

Recentemente estive em Tóquio e estudei o processo de urbanização local. Tóquio há cem anos tinha favelas, era uma cidade de construções precárias, de madeira. Qual é a grande diferença entre Tóquio e as periferias brasileiras hoje? A renda per capita: aquele país ficou mais rico. Por ter sofrido muito com guerras, bombardeios e terremotos, eles tinham a noção de que é difícil estabelecer um padrão muito alto para as moradias, considerando o que as pessoas conseguiam ter em momentos de crise. Então, os padrões mínimos de necessidade de moradia de Tóquio sempre foram muito baixos: havia uma legislação de incêndio, promoviam acesso à infraestrutura, mas se a pessoa fizesse uma casinha ou um prédio em um terreno estreito, o terreno seria bem aproveitado e o governo não tornava criminosas as pessoas que faziam essas construções. Ao longo do tempo, por causa do crescimento econômico, houve uma melhoria dessas habitações, de acordo com o que os moradores podiam ter naquela ocasião.

Um dos problemas da estratégia que foi adotada até agora na política habitacional brasileira é considerar que todos vão morar como classe média imediatamente. Mas não temos recursos para isso e, portanto, continuaremos tendo filas, porque só conseguiremos produzir um número pequeno de unidades bem localizadas e com esse formato. Quem não conseguir o acesso a essas unidades que estão sendo produzidas, continuará na informalidade.

IHU On-Line — Seguindo o exemplo japonês, você propõe que o Estado deveria permitir construções com padrões mínimos de segurança, as quais poderiam ser melhoradas à medida que a renda per capita aumentasse?

Anthony Ling — O primeiro passo seria identificar por que o mercado não produz esse tipo de moradia. Isso é o primordial porque, infelizmente, hoje não se discute urbanismo. Se parte de uma premissa absoluta de que o mercado imobiliário não atende essas pessoas, independentemente do que aconteça. Ao fazer essa análise, podemos dar um passo à frente e rever essas barreiras de acesso à moradia. Considerando que essas comunidades já existem, que as pessoas vão continuar morando lá por muito tempo, outro passo seria regularizar o que já existe e permitir que essas comunidades façam melhorias incrementais nas suas casas. A proposta é tentar trazer essas habitações para o mercado formal para, ao longo do tempo, diminuir o degrau que existe entre a formalidade e a informalidade. Pensando conceitualmente, vamos juntar as duas cidades que hoje são divididas.

O Estado não constrói moradia, quem constrói moradia é o setor privado. Quem está constantemente identificando onde as pessoas querem morar, que tipo de produto existe, qual é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar, é o setor privado. O que o setor privado não faz? Este tipo de análise que estamos discutindo aqui, em nível macro, da parte regulatória. O setor privado também não fornece infraestrutura e saneamento, principalmente para essas comunidades informais, e não faz um processo de regularização fundiária.

A política habitacional deveria ter um foco no que o setor público tem condições de fazer e no que ele deveria ser muito bom fazendo. Esse foi um dos trunfos da própria urbanização japonesa, porque o Estado focou em infraestrutura, em saneamento, em espaço público, em criar acesso para um grande número de pessoas. Mas no Brasil, as discussões do plano diretor e do planejamento urbano são sobre se a sacada do prédio tiver dois metros, isso constará como área construída ou não, quantas vagas de garagem o prédio deve ter — as pessoas não sabem, mas hoje é obrigatório colocar vagas num prédio, o que encarece o valor da moradia e direciona a pessoa a comprar um carro. É uma discussão maluca, que exige esforço inclusive das próprias secretarias que aprovam os projetos, que ficam medindo o tamanho das plantas, verificando se o andar tem tantos metros, qual o tamanho da janela, se a vaga de carro existe, qual é o tamanho da vaga de garagem etc. Vamos combinar que isso não deveria ser prioritário para uma cidade que tem milhares de pessoas morando em habitação informal, em zona de risco, em áreas que não têm saneamento. As pessoas estão levando duas horas para ir e voltar do trabalho e a discussão é se a sacada tem x metros e se o recuo tem que ser de dois ou três metros.

IHU On-Line — Por que esse fenômeno ocorre?

Anthony Ling — Inverteram-se as prioridades: o planejador começou a entrar no que o incorporador faz. O incorporador diz que o apartamento tem que ter tantos metros quadrados em determinada região da cidade, que a janela deve ter tal padrão etc. O que o urbanista está fazendo hoje? Determinando que em tal região e em tal rua, o apartamento tem que ter tantos metros quadrados, qual a altura do prédio em tal rua, qual que é o recuo, quantas vagas de garagem tem que ter; esse é um debate presente no planejamento urbano brasileiro. Para mim, há uma inversão de prioridades do que o setor público, como gestor urbano e como essência, deveria estar fazendo.

No início da grande urbanização mundial, que foi após a Revolução Industrial, a cidade era vista como um problema, porque concentrava muitas pessoas no mesmo lugar e isso gerava a proliferação de doenças. Então, para corrigir esse problema, surgiram as ideias de planejamento das cidades. O Modernismo defendia criar as cidades do zero e as primeiras teorias de urbanismo eram muito utópicas. Alguns teóricos pensavam em ter vários núcleos separados por áreas verdes, ligados à cidade central. Já os modernistas argumentavam que todo mundo tinha as mesmas necessidades, que as pessoas não tinham preferências por localização e por tamanho de imóveis e, portanto, seria possível fazer blocos habitacionais iguais e grandes, rodeados por áreas verdes, de modo a organizar a cidade e as funções de uma forma racional.

Porém, as pessoas têm preferências por localizações diferentes. A proporção entre a área comercial e a de qualquer outra atividade também muda ao longo do tempo, assim como a população total da cidade e a forma como as pessoas se locomovem. Brasília é uma cidade desse tipo, feita para os carros, e tem um plano diretor bem rígido. Essa forma de pensar as funções separadas de planejamento já caiu por terra. Hoje, pensa-se muito o planejamento para uso misto: é preciso planejar o uso misto para permitir adensamento em alguns lugares porque isso é bom — uma cidade compacta.

Embora aquelas ideias já tenham ficado para trás na discussão sobre o planejamento urbano contemporâneo, a abordagem sobre o problema “o que é a cidade?” continua a mesma. A forma de pensar é a mesma: determinar como e onde as pessoas devem morar; é isso que os planos diretores ainda tentam fazer. Os planos determinam que em tal rua irão morar pessoas com tal faixa de renda, em unidades de tal tamanho. Eles determinam também se as pessoas vão andar de ônibus ou se terão vagas de garagem e, se elas andarem de ônibus, eles colocam um ponto de ônibus na frente do edifício. Ainda existe um padrão muito direcionador do que o planejador gostaria que a pessoa fizesse.

IHU On-Line — Como compreende o fenômeno da gentrificação? Por que razão ele surge? É possível enfrentá-lo?

Anthony Ling — Primeiro é preciso definir o que é gentrificação, porque dentro da definição existem visões diferentes do que ela significa. Para mim, gentrificação é um processo espontâneo de substituição de moradores de baixa renda ou de prédios mais baratos por moradores de alta renda e atividades econômicas focadas para um público de mais alta renda. Tem algumas correntes que definem gentrificação como a desapropriação de favelas para obras da Copa. Eu não considero isso gentrificação; isso é outra coisa, que leva a outra discussão.

O processo de gentrificação pode ocorrer de forma natural: pode acontecer em uma região que perdeu demanda, que desvalorizou, em que os prédios foram ficando antigos, mas como a região é bem localizada, as pessoas retomam as atividades econômicas naquele lugar, a região começa a se tornar atraente de novo e a zona é valorizada. Esse pode ser um processo totalmente natural de uma cidade e não necessariamente deve ser visto como problema nesses casos, porque outras partes da cidade estão desvalorizando também. Por exemplo, no centro de Porto Alegre ocorreu o inverso da gentrificação: havia construções focadas para pessoas com alto poder aquisitivo, que foram ocupadas por moradores de mais baixo poder aquisitivo. Pensando na cidade como um processo que vai mudando, isso pode acontecer de forma gradual para as duas direções em regiões diferentes na cidade.

Quando a gentrificação passa a ser um problema? Isso entra também naquela questão sobre o mercado imobiliário. Se uma cidade tem pujança econômica e está num processo de crescimento e, ao mesmo tempo, restringe a oferta imobiliária na cidade como um todo, o que vai acontecer? Essas construções vão ficar cada vez mais caras e as pessoas de menor poder aquisitivo não terão para onde ir.

O que deveria acontecer num processo mais saudável de desenvolvimento urbano? Nem todas as regiões focadas em alto poder aquisitivo são reciclagens de regiões mais baratas: um bairro que simplesmente aumenta de tamanho ou se adensa ou se verticaliza ou faz tudo isso ao mesmo tempo, focado em uma classe mais alta, cria mais possibilidade para atender as pessoas. Ao mesmo tempo que se pode criticar esse processo, dizendo que o mercado imobiliário só constrói para o alto poder aquisitivo, também é possível pensar que se estivermos colocando mais unidades de moradia no mercado, estamos, de certa forma, mitigando a gentrificação de outras áreas, porque se existe oferta suficiente para atender essas pessoas em uma região específica da cidade, elas não precisam ocupar ou gentrificar outra área da cidade.

Existe um debate sobre gentrificação que olha para as cidades em escala muito micro: olha para um local onde antes havia um estabelecimento ou moradia focado para alguém de baixo poder aquisitivo e percebe como aquele ambiente mudou. Entretanto, é necessário analisar a cidade como um todo, porque essas dinâmicas mudam. Dentro desse debate, se formos olhar só a escala micro, nenhum tipo de melhoria na cidade seria viável, porque uma área que é focada para aqueles que têm baixo poder aquisitivo, e que desvalorizou ao longo do tempo, certamente também não recebeu investimentos públicos. Mas digamos que o setor público vá nessa área, reforme as calçadas, coloque ciclovia, melhore a iluminação e arborize a via. Quando o poder público faz isso, essas propriedades vão valorizar também, assim como o perfil de moradores e de estabelecimentos nessas áreas também pode mudar. Agora, isso significa que o que foi feito nessa região é ruim, porque vai ocorrer uma gentrificação ali? Se é assim, então temos que destruir uma cidade inteira, porque nada vai melhorar, nada vai enriquecer e, logo, nada vai ser gentrificado.

IHU On-Line — Na sua avaliação, a gentrificação é um processo positivo na medida em que a melhora de algumas áreas da cidade também gera melhorias em outras áreas que antes não recebiam atenção ou estavam desvalorizadas?

Anthony Ling — Sim, considerando que a cidade esteja conseguindo gerenciar o processo de desenvolvimento urbano de forma adequada, porque, como eu falei, uma cidade que é estática e que não permite crescimento terá uma gentrificação total. Várias cidades europeias são assim e estão discutindo o tema. As cidades europeias que mais falam sobre gentrificação são as que mais restringem o seu desenvolvimento urbano.

Nos Estados Unidos também há casos assim, como em São Francisco, onde os valores imobiliários são absurdos na cidade inteira. Mas lá é bem diferente, pois há um debate comunitário do que será construído ou não, e tem um processo social para barrar novos empreendimentos que, querendo ou não, favorecem a gentrificação no coração do Vale do Silício, um dos maiores centros de emprego de alta renda do país.

Na minha opinião, este debate tem que partir de um diagnóstico macro do que está acontecendo na cidade e não olhar para um caso específico, micro, dentro de um bairro e dizer se isso é bom ou ruim.

IHU On-Line — Qual é a dificuldade de as cidades acompanharem esse movimento da gentrificação no sentido de garantir, por exemplo, bairros com infraestrutura e melhores habitações com preços acessíveis à população em geral?

Anthony Ling — Aí existem fatores diferentes. Primeiro, tem o próprio planejamento, que temos discutido até agora, que restringe ou tenta direcionar o desenvolvimento de certas áreas, de uma forma que não leva em consideração a dinâmica da cidade real. Outro fator é a própria resistência de moradores à transformação. Por exemplo, o bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, é altamente demandado: é uma região central, nobre e ainda tem residências unifamiliares — nem todas são patrimônio histórico; algumas são apenas residências. Se uma dessas residências for demolida para a construção de um prédio com 60 unidades habitacionais, não tenho dúvidas que muitas pessoas vão criticar essa transformação, dizendo que mais uma casa foi demolida para a construção de um prédio. As edificações — que no final das contas são unidades de moradia — geram um processo de multiplicação de unidades de moradia, mas por vezes são vistas como algo ruim por alguns, porque só se olha para o micro, para a transformação de um terreno. As 60 famílias que poderiam morar num prédio construído no lugar dessa casa, se não morarem nesse terreno, não irão sumir; elas vão para outros lugares, e se forem pessoas de alto poder aquisitivo, elas vão gentrificar algum lugar, é fato.

O trabalho que fazemos no Caos Planejado tenta conscientizar o leitor sobre esta situação: tentamos fazer textos para o cidadão comum a fim de mostrar que esses processos que acontecem na cidade como um todo, como a formação de cidades mais densas - talvez algumas pessoas possam não gostar desse modelo -, pode ser uma solução para muita gente que quer morar no mesmo lugar, que foi exatamente o que você perguntou. Existem vários casos de muitas pessoas que querem morar no mesmo lugar e qual é a reposta natural para isso? É construir mais unidades de moradia no mesmo lugar.

IHU On-Line — Então as cidades deveriam ser mais verticais e não horizontais?

Anthony Ling — Eu não tenho uma preferência específica e não posso dizer para as pessoas o que elas preferem. Digo que quem prefere morar em uma residência unifamiliar, com espaço, sempre terá essa opção. Agora, não acredito que deveria se restringir a possibilidade de moradia para aqueles que têm outro conjunto de prioridades ou de preferências, que não se importam de morar em um prédio, que preferem estar próximo de tudo, em uma cidade compacta, com a facilidade de poder fazer suas atividades do dia a dia a pé, sem depender de um carro. Por isso, não deveria se proibir esse tipo de urbanismo, que hoje está cada vez menos aceitável dentro das cidades. Não faço um julgamento de valor sobre o que é melhor ou pior, mas que existem ganhos de escala em uma cidade mais densa e vertical, existem: os custos de infraestrutura per capita diminuem.

IHU On-Line — Hoje há uma discussão sobre como deveria ser feita a manutenção e a revitalização de áreas públicas das cidades e de quem deveria ser a responsabilidade por esse tipo de serviço. Alguns defendem que essa é uma atribuição do poder público, outros argumentam que diante da dificuldade fiscal pela qual passam os estados, a privatização dessas áreas seria mais efetiva para o cumprimento desse propósito. Do seu ponto de vista, que tipo de gestão é mais adequada nesses casos? Pode mencionar exemplos em que a administração das áreas públicas tem sido efetiva?

Anthony Ling — A responsabilidade tem que ser do setor público, independentemente de quem vai efetivamente cortar um galho de uma árvore ou fazer a calçada. Se o setor público não vai executar o serviço, ele tem a responsabilidade de fiscalizar quem estiver executando. É difícil dizer qual é a melhor forma de executar o serviço, se é via poder público ou setor privado, porque é possível fazer um contrato de concessão com uma entidade privada que vai ser ruim, assim como é possível fazer contrato que transfere muito poder para uma entidade privada, mas o poder público não fiscaliza. Sem querer fugir da resposta, essa situação depende de vários fatores.

Há alguns exemplos de transferências para o setor privado sem fins lucrativos, como é o caso do Central Park, em Nova Iorque, e do Parque Burle Marx, em São Paulo. Essas áreas podem ser administradas por uma empresa com fins lucrativos? Pode. Tem que ter uma gestão adequada? Sim, porque às vezes a empresa pode adotar uma área pública sem ter uma boa noção do que deveria ser um espaço público, ou sobre que regras ou diretrizes deveriam seguir; é válido que isso seja determinado pelo setor público, que é o responsável pela área.

Entretanto, o que prejudica um pouco o debate é essa dicotomia entre “público” e “privado”. Dizer que não pode ter nenhuma atividade privada que seja lucrativa dentro de uma área pública, é ruim até para a área pública. Se vamos a grandes áreas públicas e parques no mundo inteiro, veremos quiosques, cafés e infraestruturas que ajudam a movimentar aquele espaço, porque a atividade econômica faz parte do espaço. Se pensarmos na própria Redenção [Parque Farroupilha, em Porto Alegre] temos junto à Av. Osvaldo Aranha um bar, uma floricultura e serviços que acabam atendendo o parque.

Conseguir administrar e balançar esses aspectos de forma adequada, em parceria com administradores privados, é positivo. O desafio é atingir um balanço adequado e sem preconceitos. Precisamos ver que objetivos queremos atingir e como podemos trabalhar juntos para chegar a esses objetivos, ao invés de ficar num debate que contesta o público ou o privado. Dá para ser muito mais produtivo se trabalharmos por um objetivo e não ficarmos em um debate ideológico sobre a questão.

IHU On-Line — Nos últimos anos tem aumentado o incentivo do uso de bicicletas no espaço urbano, mas, de outro lado, também são feitas críticas a esse sistema porque, segundo os críticos, ele não é tão viável, considerando a geografia e estrutura das cidades brasileiras. O que seria um modelo de mobilidade adequado para as cidades brasileiras, considerando especialmente as regiões metropolitanas e o uso do automóvel?

Anthony Ling — Há décadas se incentiva muito o uso do carro e isso decorre dos grandes projetos rodoviários. O planejamento, muitas vezes, consiste em construir túneis, viadutos e aumentar vias sem pensar outras formas de mobilidade. Isso acontece porque se olha exclusivamente para o carro e se pensa em como dar mais vazão a ele. Não se pensa, ao fazer investimentos, em outras formas de mobilidade. Esse processo de investimento gera o que se chama, na área de transporte, de demanda induzida: uma via congestionada é alargada ou se faz mais um viaduto e em pouco tempo ela fica congestionada de novo. Antes tinha congestionamento, no momento em que se gerou fluxo para ela, as pessoas têm mais incentivo para usar carro e para usar aquela via, com isso, se induz a demanda e se cria um congestionamento de novo. O processo de lidar com o uso de carros na rua se deu sempre dando vazão à demanda ao invés de pensar em restringir a demanda.

A rua hoje é grátis, ou seja, quanto mais se usa a rua, mais é retirado do investimento público. Um pedestre hoje subsidia alguém que anda de carro, assim como quem anda de ônibus subsidia alguém que anda de carro. Na maioria das cidades tem parquímetro, mas com um preço muito abaixo do mercado, portanto o transporte de automóvel é altamente subsidiado. Por exemplo, qual é o custo de uma vaga na garagem? Cerca de 15 reais por dia. A partir disso, é só fazer uma conta de quantas vagas públicas são ocupadas com carros ao longo do dia e multiplicar por 15. Esse é o valor com que a cidade subsidia o estacionamento público, fora a própria faixa de rodagem.

Além disso, as regras determinam que todo novo empreendimento tem que ter vaga de garagem, tanto na área residencial como na área comercial. Então, no momento em que a pessoa compra um apartamento, ela já dá entrada no carro porque comprou a vaga de garagem. Tudo isso é um processo que leva a uma necessidade de usar o carro, porque a cidade foi desenhada para isso. Contudo, isso não significa que essa situação não possa ser mitigada. Por exemplo, eu sou favorável à eliminação da exigência de vaga de garagem, sou favorável à extinção das vagas públicas de estacionamento e à cobrança a preços de mercado ou ainda mais altos do que os preços de mercado para estacionar em áreas públicas. Também sou favorável à taxa de congestionamento, caso a pessoa queira usar o carro para entrar no centro. Com esse processo é gerado, primeiro, um fluxo de trânsito que beneficia a todos, inclusive quem anda de ônibus, porque os sistemas de ônibus têm dificuldade de operar por causa do congestionamento. As próprias faixas de ônibus passam a ser um pouco menos necessárias, porque o fluxo de trânsito já existe e começa a viabilizar outras formas de transporte coletivo.

Também sou favorável à regularização ou à permissão do que chamam hoje de “transporte alternativo”, como as vans. Se o cidadão tem uma van ou sprinter ou algo do gênero, e organiza o pessoal da comunidade que está indo do mesmo lugar da periferia para o centro da cidade, ele é considerado um criminoso; um empreendedor de transporte coletivo é um criminoso. Não acredito que ele deveria ser enquadrado como um criminoso, pois vejo isso como um grande ativo para a cidade.

A verdade é que não temos uma solução única de mobilidade: as pessoas têm soluções de mobilidade diferentes para momentos diferentes, conforme a distância que percorrem. Tem dias que a pessoa prefere usar o Uber, ou andar de ônibus, ou ir a pé ou de bicicleta ou usar o carro. Como não temos uma única solução para a cidade como um todo, a cidade deveria permitir que essas diversas soluções funcionassem, inclusive a bicicleta.

A bicicleta, nas cidades brasileiras que são muito extensas em termos de território e que possuem a condição de relevo, vai ter, por natureza, baixa adesão. Mas, se formos olhar na prática, a ciclovia ocupa pouco espaço: num lugar que tem um carro estacionado, é possível fazer três faixas de ciclovia. O investimento em infraestrutura cicloviária é válido porque não é muito caro e ocupa pouco espaço; ele pode ser testado com baixo custo, às vezes pintando uma faixa. Algumas pessoas reclamam da qualidade da infraestrutura, mas é uma forma de baixo custo de testar aquela reserva de espaço e ver se as pessoas começam a usá-la. A partir disso, se as pessoas estiverem usando, podem ser feitas melhorias na pavimentação.

IHU On-Line — Outro problema é a mobilidade entre cidades e estados. Que alternativas você vê para resolver essa questão?

Anthony Ling — Infelizmente houve um sucateamento da rede ferroviária brasileira durante a ditadura e andamos para trás nesse sentido. A greve dos caminhoneiros mostrou claramente o quão é ruim depender de um único modo de infraestrutura. O novo governo, com todos os problemas que tem, na área de infraestrutura tem feito passos interessantes para retomar o investimento e desenhar modelos de concessões interessantes. Também tem a questão de que o próprio transporte interurbano é monopolizado por lei: leis determinam que apenas uma empresa fará o trajeto de uma cidade para outra e, com isso, voltamos à discussão: até que ponto isso é bom para o usuário?

Existem projetos de grande investimento que precisam ser feitos, sempre tomando cuidado para não criar “elefantes brancos”, porque ainda tem um pouco disso no Brasil. Às vezes as pessoas sugerem que tenhamos VLT (veículo leve sobre trilhos), metrô de superfície, como tem na Europa, mas é preciso fazer estudos de impacto, saber quanto custa, e fazer uma análise muito rigorosa antes de iniciar investimentos bilionários. Enquanto isso, é possível fazer ajustes locais, como esses que comentei: por que não regularizar as vans? Por que o transporte é monopolizado? O custo para fazer essas adaptações é praticamente zero; é o custo de desenho regulatório, é um custo burocrático, não é um custo de construção de infraestrutura. Ainda há muito o que ser feito nessas intervenções menores, como fazer ciclovias, melhorar a qualidade das calçadas, melhorar a iluminação pública para as pessoas poderem andar na rua — tudo isso tem a ver com o sistema de mobilidade. Portanto, há certas mudanças de baixo custo e alto impacto que poderiam ser feitas.

IHU On-Line — Hoje fala-se muito em cidades inteligentes. Como você compreende esse conceito e de que modo as tecnologias podem contribuir para a realização da reforma urbana e para melhorar a mobilidade das metrópoles?

Anthony Ling — Cidade inteligente é um termo, diria, até um pouco marqueteiro, que pode significar coisas diferentes também. Eu normalmente categorizo a cidade inteligente de duas formas. Uma delas diz respeito às cidades que querem os supersistemas; tem empresas que vendem sistemas para as cidades, como a Cisco, que cria sistemas que interligam os dados de toda a cidade a uma central de comando para controlar todas as operações e ter acesso às informações. Não gosto muito desse caminho, primeiro porque existe uma concentração de risco numa só empresa e uma concentração de dados muito grande em uma só entidade, que é a prefeitura junto com essa empresa. Esse é um modelo que pode dar muito certo ou dar muito errado. Algumas pessoas criticam esse modelo a partir de uma visão distópica de que existe uma entidade que vai controlar tudo, que vai saber de tudo, para onde as pessoas estão indo etc.

A outra forma de tratar as cidades inteligentes é considerar as várias iniciativas inteligentes que existem, como startups, as empresas de aplicativos de entregas, sistemas de estacionamento público inteligentes com sensores, sistemas de iluminação etc. Nesse caso, a prefeitura funciona como alguém que vê essas atividades como positivas e que tenta viabilizar essas práticas para as cidades, pensando como é possível incorporá-las, se tem algum risco etc. A cidade inteligente é aquela que consegue absorver essas tecnologias com agilidade, porque tem cidades que acabam barrando as atividades, às vezes nem por motivação ou interesse de alguém, mas porque o sistema, da forma como foi desenhado, barra uma série de iniciativas.

Não costumo falar muito sobre cidades inteligentes no site Caos Planejado porque essa temática não é prioridade para mim e porque tem centenas de milhares de pessoas morando em favelas, gente morrendo no trânsito, pessoas perdendo a vida dentro de um carro, problemas de criminalidade, falta de iluminação pública e saneamento. Isso não quer dizer que as cidades inteligentes sejam algo ruim, mas tenho outras prioridades como urbanista, olhando para o todo.

IHU On-Line — Que cidades o Brasil deveria tomar como exemplo para fazer a gestão urbana e de mobilidade?

Anthony Ling — Em termos de forma ou solução propriamente dita, é difícil se espelhar porque o desenvolvimento urbano das cidades é muito diferente. Por exemplo, comentei sobre Tóquio e a evolução que foi feita lá. Agora, Tóquio faz investimento altíssimo em infraestrutura ferroviária há cem anos. Por mais que seja uma cidade que eu admire, é irrealista dizer que a solução adotada lá servirá para as nossas cidades em termos de transporte e tudo mais. Para chegarmos ao patamar que Tóquio está hoje em termos de estrutura de metrô e velocidade de investimentos em infraestrutura, vamos ver pessoas voando de um prédio para outro antes disso [risos].

O que dá para usar como modelo é a abordagem de gestão urbana. As cidades que usam esses indicadores que comentei no início, como Singapura e Hong Kong, têm bons modelos de gestão urbana. Hong Kong, por exemplo, publica mensalmente um relatório da cidade, onde informa os preços imobiliários, os tempos de deslocamento de uma região para a outra etc; é como se fizessem uma prestação de contas das entregas feitas à cidade. Isso, hoje em dia, é impensável nas cidades brasileiras, porque elas têm plano diretor a cada dez anos e, ao longo dos dez anos, talvez, se faça uma pesquisa. As cidades que mencionei têm informação, têm indicadores e sabem que o planejamento impacta esses indicadores, sabem da sua responsabilidade em relação a isso. Como processo, não como resultado especificamente, é possível aprender muito com essas cidades.