13 Março 2023

No próximo dia 17, ato na São Francisco às 16h e missa na Catedral da Sé às 19h homenagearão o aluno de Geologia morto pela ditadura em 1973. Três anos depois de assassinado, Alexandre foi escolhido patrono da entidade máxima de representação estudantil na Universidade, escreve Camilo Vannuchi, jornalista, escritor, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, professor de jornalismo e primo de segundo grau de Alexandre Vannucchi Leme, em artigo publicado por Jornal da USP, 10-03-2023.

Eis o artigo.

Foi como uma aula magna impregnada de realidade. Um choque, o mais violento dos trotes, um inaudito rito de passagem. Quem ingressou na USP em 1973 nem teve tempo de se acostumar ao ambiente universitário antes que a notícia começasse a circular, primeiro aos sussurros, em seguida em alto e bom som. Um colega havia sido morto! Torturado. No DOI-Codi, pois é. Tinha 22 anos, apenas. Não, não era terrorista, nem clandestino. Assistia a todas as aulas. Primeiro aluno da classe.

Eram meados de março, apenas uma semana após o Carnaval. O ano havia acabado de começar (segundo o senso comum, o que rola antes da folia simplesmente não conta). Uma das calouras do curso de Psicologia, a hoje professora Vera Paiva, lembra de quando uma veterana do quinto ano entrou na sala de aula para dar o aviso. Um cara da Geo havia sido preso dentro da USP, segundo a colega, e não tinha resistido às porradas numa cela do DOI-Codi. O Centro Acadêmico, então disfarçado sob o insuspeito nome de Associação Universitária de Estudantes de Psicologia, convocava para uma missa na Sé no dia 30. Sim, uma missa, qual o problema? Alexandre era católico, custa respeitar?

Dom Paulo Evaristo Arns celebra a missa de sétimo dia de Alexandre Vannucchi Leme; público lota Catedral da Sé. Foto: Acervo Estadão/Memorial da Democracia

Veroca não havia contado para ninguém, mas era filha de um desaparecido político, o deputado federal Rubens Paiva, morto pela repressão dois anos antes, no Rio de Janeiro. Recém-chegada a São Paulo e instalada num pensionato na Rua Augusta, a jovem de 19 anos acusou o golpe. Foi à missa, é claro. Viu Sérgio Ricardo cantar Calabouço, composta em homenagem ao estudante Édson Luiz, morto pela polícia em 1968, e desceu a escadaria cantarolando Pra não dizer que não falei das flores:

— Vem, vamos embora, que esperar não é saber…

Cinegrafistas davam close no rosto de cada um. Uma arma fixada sobre um tripé apontava para o portão principal da catedral. Alguns amigos foram presos naquela noite e nos dias que se seguiram.

Dali a dois meses, em maio, um grupo de estudantes conseguiu a proeza de trazer Gilberto Gil, recém-chegado do exílio em Londres, para fazer um pocket show na Poli. “Só tenho trinta minutos”, o artista teria avisado aos organizadores, a agenda estreita em razão de outra apresentação que faria na mesma noite. Cantou e tocou violão por mais de duas horas, desfilou sambas históricos e perpetrou a primeira execução pública, com letra e tudo, da música Cálice, que ele e Chico Buarque haviam composto a quatro mãos um mês antes. Feita especialmente para ser apresentada no festival Phono 73, produzido pela Phonogram, a canção teve seus versos censurados horas antes de a dupla subir ao palco. Na Poli, Gil foi convencido a cantá-la, subvertendo a lei e a ordem.

Como é difícil acordar calado

Se na calada da noite eu me dano

Quero lançar um grito desumano

Que é uma maneira de ser escutado

Dois anos depois, em outubro de 1975, foi a morte do jornalista Vladimir Herzog que chacoalhou a Universidade e fez a turma da USP lotar mais uma vez a Catedral da Sé. Veroca, que ainda mantinha discrição sobre ser filha de um desaparecido político, engajou-se no movimento estudantil com a missão de ajudar a inaugurar um novo diretório central dos estudantes, agora livre, sem a intervenção da ditadura, e aderiu a uma das chapas que disputaram a primeira gestão. “Eu costumava dizer que era lennonista, e não leninista”, diz Vera, em referência ao compositor de Imagine e Give peace a chance.

A chapa de Veroca era a Refazendo, assim batizada em 1976 por inspiração do álbum lançado por Gilberto Gil no ano anterior. Refazenda era não somente o título do disco como também o nome de uma das faixas, composta sob o signo pacífico da paciência e da esperança. “Abacateiro… sabes ao que estou me referindo / porque todo tamarindo tem / seu agosto azedo, cedo / antes que o janeiro, doce manga, venha ter também”.

Arns e rabino Henry Sobel durante culto ecumênico de

7º dia de Vladimir Herzog

Foto: Acervo Estadão/Memorial da Democracia

Outro que também entrou na Universidade em 1973 e aderiu à Refazendo em 1976 foi Geraldinho Siqueira. Com uma trajetória pregressa de agitação política e pelo menos uma prisão no currículo, na mesma operação que resultou na morte do operário Olavo Hanssen, em 1970, Geraldinho cursava Geografia e, àquela altura, empenhava-se em organizar o que viria a ser o novo diretório central dos estudantes. Naquela época, o que havia na USP era o Conselho de Centros Acadêmicos, o CCA, semiclandestino. Diretório central, para existir, precisava seguir tantas regras alienantes que a última eleição fora vencida por uma hipotética chapa da renúncia: venceu, renunciou – uma forma de mostrar que, nessas condições, melhor não ter DCE. Em outras universidades, o DCE, quando existia, era quase sempre conduzido por algum grupo “de direita” ou conivente com a ditadura. Esta sina atravessou toda a primeira metade dos anos 1970.

Em 1975, a onda começou a virar. Aquela juventude pós-morte-do-Alexandre, que vivera o rito de passagem representado pela catedral lotada, com Dom Paulo apontando o dedo para os torturadores e a multidão descendo as escadarias cantando Vandré, amanheceu disposta a reorganizar um DCE que fosse livre. Naquele ano, uma importante greve na ECA e a morte de Herzog, em outubro, serviram de gatilho para acelerar o processo.

Em meio às violações praticadas por uma linha-dura que não titubeava em ser truculenta, o DCE foi finalmente formado em 26 de março de 1976, numa assembleia na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU). Geraldinho, que integrou a primeira diretoria do DCE ao lado de Veroca e outros companheiros, lembra-se que um rapaz da Caminhando, uma tendência do movimento estudantil vinculada ao PCB, tomou a iniciativa de sugerir que o DCE fosse batizado com o nome de Alexandre. “Era uma coisa que não existia”, lembra Geraldinho. “Havia uma tradição de dar nomes de pessoas aos centros acadêmicos, como o Lupe Cotrim, da ECA, o Visconde de Cairu, da FEA, ou o Oswaldo Cruz, da Medicina, mas DCE não tinha nome.”

Inédito ou não, o fato é que a proposta foi prontamente acatada pelas principais correntes. E com unanimidade. Qualquer que fosse a chapa vencedora, o diretório seria batizado de DCE Livre Alexandre Vannucchi Leme.

Memorial de Perdizes e Alexandre Vannucchi Leme

Foto: Acervo Estadão/Memorial da Democracia

A eleição, propriamente dita, aconteceu 45 dias depois, em 10 de maio, não sem sobressaltos. Na noite que sucedeu à votação, urnas que haviam sido guardadas na Faculdade de Economia e Administração para esperar a apuração no dia seguinte simplesmente sumiram. O furto foi atribuído à repressão, decidida a melar o processo. Conta-se que os ladrões deixaram o local do crime a bordo de uma Veraneio C-14, uma perua tradicionalmente utilizada pelos agentes do Dops. Novas eleições foram convocadas para a semana seguinte e, desta vez, com uma operação de vigilância que consistiu em acampar no prédio da História, ao redor das urnas, para mantê-las em segurança até o início da apuração, e ratificaram o resultado do pleito anterior. Deu Refazendo na cabeça. Além de Veroca e Geraldinho, integraram a primeira gestão do DCE Livre colegas como Laís Abramo, das Ciências Sociais, e Aloizio Mercadante, da Economia. O segundo lugar ficou com a tendência Liberdade e Luta, a Libelu, que tinha relações com a Quarta Internacional, de inspiração trotskista, e o terceiro ficou com a Caminhando, ligada ao PCB.

Anos depois, foi numa gestão da Libelu que o Diretório Central dos Estudantes foi legalmente constituído. Um dos diretores eleitos para o biênio 1980-1981, o jornalista e então estudante de Direito Eugênio Bucci, foi instado a dar responsabilidade jurídica ao DCE Livre e tratou de elaborar o primeiro contrato social da entidade, com CNPJ e tudo. Num Brasil pós-anistia, sem exilados nem presos políticos, onde metalúrgicos ousavam fazer greve e criar partidos políticos, e onde artistas e intelectuais começavam a plantar as sementes de uma campanha por eleições diretas, o DCE Livre Alexandre Vannucchi Leme gozava finalmente de um lastro legal.

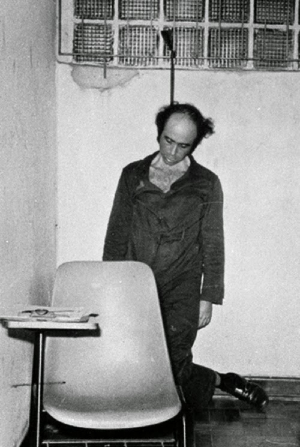

Vladimir Herzog morto

Foto: Acervo Estadão/Memorial da Democracia

Ao longo dos anos, ao nome do DCE veio se juntar o rosto do estudante, ora convertido em vetor, como um estêncil usado para grafitar muros, como um decalque de serigrafia. Na imagem, Alexandre não sorri nem tira onda com os colegas como fazia nos tempos da Geo. Ao contrário, veste paletó e gravata, e olha para a câmera com a gravidade que apenas as fotos para documentos conseguem motivar. Carregado de simbologia e significado, seu retrato pode ser visto em bandeiras e cards, em muros e paredes, no espaço de vivência reformado na gestão anterior e até em camisetas.

Cinquenta anos após sua morte, a presença de Alexandre vem se intensificando nos campi da USP e nas mídias sociais na última década, uma retomada que coincide com os trabalhos das Comissões da Verdade e com a missa em memória dos 40 anos de sua morte, dez anos atrás. Uma presença deliberada, proposital. “É um resgate da verdade, um resgate da memória e de uma tradição de luta”, afirma Thiago do Nascimento, um dos diretores do DCE em 2023. “Quando a gente faz esse resgate, a gente lembra que as lutas que a gente toca, as lutas contra toda forma de opressão e de exploração, elas têm um passado. Um passado que nos lembra que os movimentos sociais são partes de um processo muito mais amplo, que não diz respeito só ao agora.” Alexandre Vannucchi Leme cumpre esse papel, ainda segundo o dirigente, por ser uma pessoa de verdade, um militante que lutou pela democracia, pela justiça social e pelos direitos dos trabalhadores.

Leia mais

- Alexandre Vannucchi Leme. 40 anos depois. Entrevista especial com Aldo Vannucchi

- Anistia, Memória e Justiça. Revista IHU On-Line Nº. 358

- 1964. Um golpe civil-militar. Impactos, (des)caminhos, processos. Revista IHU On-Line Nº. 437

- 1964-2004. Hora de passar o Brasil a limpo. Revista IHU On-Line N°. 95

- 50 anos do golpe. Investigação das Forças Armadas: ‘É primeiro passo para profunda revisão histórica’

- Nos 50 anos do golpe, SP vai às ruas contra "lei antiterror"

- 50 anos do golpe de 1964. Um depoimento

- 50 anos do golpe. "Um apavorante susto"

- 50 anos do golpe. Uma ferida que sangra sempre

- 50 anos do golpe. De um torturador para uma jovem: “Você vai sofrer como Jesus Cristo”

- Desejo de lembrança. Filme reforça o debate sobre os 50 anos do Golpe Militar de 1964

- A morte dos direitos humanos na ditadura militar

- Alta taxa de homicídios no Brasil impede reflexão sobre crimes na ditadura, diz historiador

- Mataram um estudante, ele podia ser seu filho. Há 50 anos, um assassinato comoveu o Brasil. E se fosse hoje?

- Foto de Herzog alimentou luta interna

- Tortura, modelo exportação. Livro desvenda conexão entre adido militar e os porões da ditadura

- Documentos mostram evangélicos nos porões da ditadura

- Mais de 80 empresas colaboraram com a ditadura militar no Brasil

- Entre a história e a memória, a atuação dos bispos católicos durante a ditadura civil-militar brasileira

- Comandantes evitam lembrar à tropa aniversário do golpe de 64

- 11 filmes para entender a Ditadura Militar no Brasil

- Golpe de 1964: de como a burguesia industrial se articula em uma classe para a tomada do poder político

- Golpe 50 anos. Silvio Tendler recupera história do golpe de 64

- 50 anos do Golpe de 64. Impactos, (des)caminhos, processos

- A conspiração para o golpe de 64 começou na Embaixada dos EUA

- Golpe de 1964. Desmemórias

- Civis e militares agiam em sintoniia fina no Dops

- Por que Rubens Paiva foi morto

- Justiça terá mais uma chance de acertar as contas com a história por assassinato de Vladimir Herzog