28 Setembro 2017

"O risco crescente à humanidade e à biodiversidade representado pelas mudanças climáticas e pela “aniquilação biológica” em curso tem suscitado um arco muito heterogêneo de reações políticas, econômicas e intelectuais. Na zona extrema desse arco encontram-se os que assumem atitudes agressivamente negacionistas em relação a esses fenômenos e a seu caráter preponderantemente antropogênico" escreve Luiz Marques, professor livre-docente do Departamento de História do IFCH /Unicamp, em artigo publicado pelo Jornal da UNICAMP, 27-09-2017.

Eis o artigo.

Um trabalho publicado neste mês de setembro na revista Proceedings of the National Academy of Sciences assim define três níveis de risco atual decorrentes do aquecimento global: “>1,5º C perigoso; >3º C catastrófico; e >5º C desconhecido, ou seja, além de catastrófico, incluindo ameaças existenciais” [1]. Segundo os autores, para manter as temperaturas médias do planeta abaixo dos níveis perigosos de aquecimento seria preciso “reverter a curva das emissões até 2020” (bending the emissions curve by 2020). Requereria, além disso, retirar da atmosfera um trilhão de toneladas de CO2 até 2100, de modo a levar a curva do aquecimento a uma tendência ao resfriamento [2].

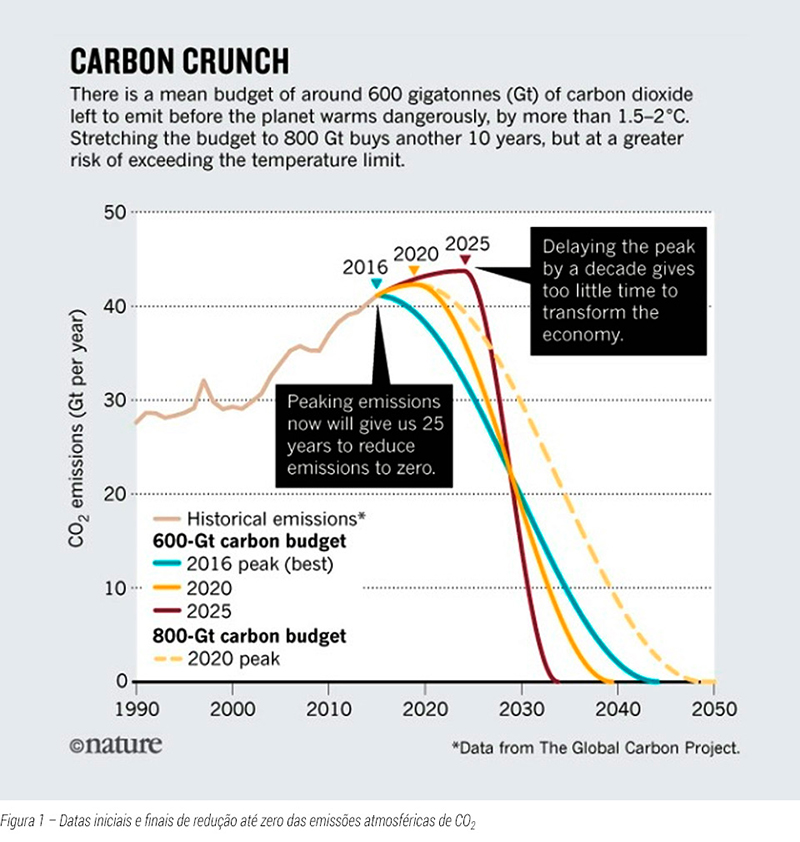

Embora essa avaliação de nossas chances de escapar de um aquecimento catastrófico já pressuponha emprego de geoengenharia, com todas as incógnitas e riscos aí implicados, ela não difere substancialmente de outra avaliação já comentada nesta coluna [3], que deve ser contudo recordada, haja vista o peso político e a credibilidade científica excepcionais de seus autores. Intitulada Three years to safeguard our climate, ela é assinada por Christiana Figueres, personagem-chave do Acordo de Paris, e por Hans Joachim Schellnhuber, Gail Whiteman, Johan Rockström, Anthony Hobley e Stefan Rahmstorf, cinco entre os mais influentes cientistas da atualidade nas diversas áreas de pesquisa sobre as mudanças climáticas [4]. A quantidade estimada de CO2 que nossa civilização termo-fóssil pode lançar na atmosfera, conservando ainda boas chances de evitar um aquecimento médio acima de 2º C, varia entre 150 e 1.050 bilhões de toneladas (Gigatoneladas, Gt). Essa faixa define nosso carbon budget. Os autores em questão afirmam que, “na taxa atual de emissões [antropogênicas] de 41 Gt de CO2, o limite inferior dessa faixa [150 GtCO2] será cruzado em quatro anos, e seu ponto médio de 600 Gt será ultrapassado em 15 anos”. Levando em conta apenas as emissões atmosféricas de CO2, esses especialistas mostram que, se a curva de redução das emissões de CO2 tivesse se iniciado em 2016, teríamos até 2050 para fazê-la cair a zero. Caso se iniciar em 2020, ela deverá cair a zero em 2040; e caso se inicie apenas em 2025, deverá zerar pouco antes de 2035, tal como mostra a Figura 1.

(Fonte: Christiana Figueres, Hans Joachim Schellnhuber, Gail Whiteman, Johan Rockström, Anthony Hobley & Stefan Rahmstorf, “Three years to safeguard our climate”, Nature, 28/VI/2017, a partir de dados do The Global Carbon Project.)

Diante de prazos tão desesperadamente curtos, não surpreende que um trabalho publicado na semana passada na Nature Geoscience por Richard J. Millar e nove coautores tenha tido enorme e imediata repercussão na imprensa [5]. Seus autores sugerem que a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, vale dizer, limitar o aquecimento da temperatura média global terrestre e marítima combinada a 1,5º C acima do período pré-industrial (1850-1900), “não é ainda uma impossibilidade geofísica” [6]. Trata-se, frisam eles, de um desafio gigantesco, pois é imprescindível, para tanto, que as emissões “decaiam abaixo dos níveis atuais em 2030 e continuem então a declinar numa rapidez muito maior e sem precedentes históricos”. Richard Millar e colegas afirmam, em suma, que limitar as emissões de CO2 após 2015 a cerca de 200 GtC [200 bilhões de toneladas de carbono = 734 Gt CO2[7]] ofereceria uma probabilidade de 66% de manter o aquecimento pós-2015 a menos de 0,6º C acima das temperaturas médias atuais.

Segundo Jeff Tollefson [8], o trabalho de Millar e colegas “está recebendo uma acolhida controversa (mixed reviews). Alguns argumentam que a análise é fundamentalmente falha, porque se centra num período de aquecimento mais lento, que começou por volta do início do milênio”, período este que perdurou até 2014 e que é chamado “hiato” no aquecimento global [9]. O debate aberto pelo trabalho de Millar e colegas apenas se iniciou e não é ainda possível afirmar se seus resultados formarão um novo consenso. Mas, para todos os efeitos, conviria, ao menos provisoriamente, admitir sua conclusão central: “não é ainda uma impossibilidade geofísica” um aumento de apenas 1,5º C na temperatura superficial média terrestre e marítima combinada do planeta em relação ao período pré-industrial. Como declarou o próprio Millar, “a meta de Paris de 1,5º C não é impossível. É apenas muito, muito difícil. (…) Para muita gente, seria provavelmente mais fácil se essa meta fosse de fato impossível. Estamos mostrando que ela é ainda possível. Mas a questão real é se podemos criar a ação política realmente requerida para realizar esses cenários” [10].

Ação das forçantes climáticas x inação política

Nessa advertência de Millar radica, de fato, a “questão real”, o punctus dolens de todo o problema das mudanças climáticas. Pois limitar o aquecimento não já a 1,5º C, mas a 2º C afigura-se uma impossibilidade resultante da combinação entre a ação das forçantes climáticas [11] e a inação imposta pela ordem econômica e política mundial. Para demonstrar essa impossibilidade, decerto mais política que geofísica, é fundamental levar em conta não apenas as mensurações e as projeções avançadas pelos modelos, mas as forças sociais, econômicas e políticas em jogo.

O risco crescente à humanidade e à biodiversidade representado pelas mudanças climáticas e pela “aniquilação biológica” em curso [12] tem suscitado um arco muito heterogêneo de reações políticas, econômicas e intelectuais. Na zona extrema desse arco encontram-se os que assumem atitudes agressivamente negacionistas em relação a esses fenômenos e a seu caráter preponderantemente antropogênico. Nos EUA, seus representantes icônicos são os irmãos Koch, Donald Trump e sua equipe, membros do Congresso, a Fox, vários think tanks e uma parcela do eleitorado norte-americano. Os argumentos em jogo são aqui a tal ponto nulos, que os setores do establishment diretamente concernidos pela segurança climática – o Pentágono e o ramo de Seguros – nada têm de negacionistas. Ao contrário, acatam discretamente o consenso científico e preparam-se (ou tentam se preparar) para o futuro catastrófico por este projetado. No Brasil, embora três ou quatro pseudocientistas em busca de notoriedade sejam cortejados pela grande imprensa, o negacionismo climático está, por razões óbvias, mais vinculado aos interesses do agronegócio e, em particular, do desmatamento e da indústria da carne. Não por acaso, seu documento fundador entre nós é a “Carta de São Paulo”, de 2010, assinado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), então sob a presidência de Kátia Abreu, na qual se lê: “Movimentos ambientalistas mais sectários e alguns políticos em todo o mundo tem (sic) se apropriado de informações científicas ainda parciais ou inconclusas para transmitir uma falsa ideia de certeza sobre as questões do clima, de forma a apressar os governos a decidir sobre medidas, principalmente destinadas a mitigar as emissões de carbono” [13]. Esse negacionismo em estado bruto tem a vantagem de exprimir de modo límpido os interesses dos setores corporativos cujo lucro é indissociável de emissões de GEE, seja por queima de combustíveis fósseis, seja por emissões de metano biogênico ou ainda por desmatamento. Como bem resume John Gibbons, “os negacionistas do clima querem proteger o status quo que os fez ricos” [14]. Em suma, o Big Oil norte-americano e o Farmageddon brasileiro podem e devem ser acusados de tudo, menos de incoerência.

De incoerência, ao contrário, podem ser acusados os governos signatários do Acordo de Paris. Tendo o consenso científico por ponto de partida, o objetivo do Acordo era evitar a ultrapassagem de 2º C acima do período pré-industrial (1850-1900) nas temperaturas superficiais médias terrestres e marítimas combinadas do planeta. O paradoxo desse Acordo reside no fato de que os que o aclamam como um exploit diplomático admitem, ao mesmo tempo, ser ele incapaz de atingir seu objetivo, qual seja conter o aquecimento abaixo desse limiar de extremo perigo. Tal paradoxo é similar ao do cirurgião que comunica orgulhosamente à família do paciente o sucesso da operação, lamentando apenas o detalhe de que o paciente foi a óbito. É verdade que metas ulteriores mais ambiciosas de redução das emissões de GEE, previstas nas revisões sucessivas do próprio Acordo a partir de 2020, o aproximariam progressivamente do objetivo perseguido. Ocorre que para que passos sucessivos sejam dados, é preciso dar o primeiro.

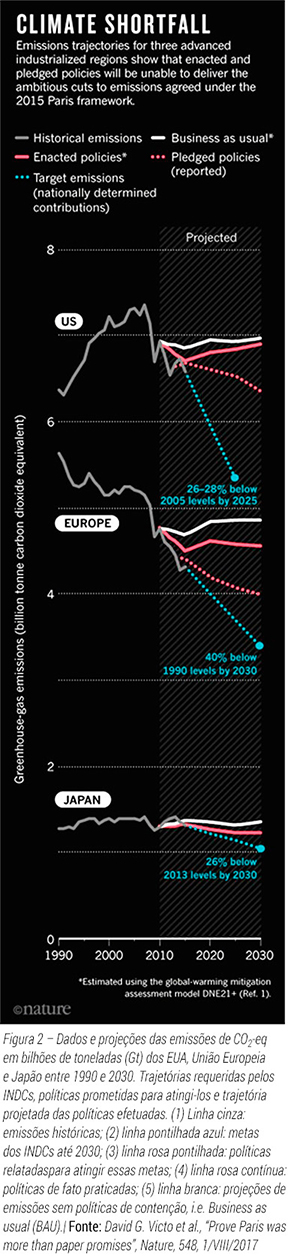

Infelizmente, um artigo intitulado “Prove que Paris era mais que promessa de papel”, publicado no mês passado na Nature, mostra que, no que se refere ao cumprimento das promessas anunciadas pelos EUA, pela União Europeia e pelo Japão em 2015 (INDCs): (1) esse primeiro passo não foi sequer ensaiado; (2) as implementações reportadas para atingir as metas dos INDCs não conduzem a elas, e (3) as políticas de fato adotadas projetam resultados bem aquém das implementações reportadas. “Até agora”, afirmam seus autores, “nenhum grande país industrialmente avançado está a caminho de cumprir suas promessas de controlar as emissões de GEE que causam as mudanças climáticas. Wishful thinking e bravatas estão eclipsando a realidade. (…) Os governos nacionais são incapazes de honrar suas promessas” [15]. A Figura 2 mede a distância crescente entre palavras e ação.

Em 2015, os EUA comprometeram-se a reduzir suas emissões de GEE em 26% a 28% em 2025 em relação ao nível de 2005. “Contudo”, prosseguem os autores, “o país estava a caminho de cortar provavelmente apenas 15% a 19%. (…) Com Trump, o hiato entre promessa e cumprimento alargou-se, pois o governo federal procura revogar o Clean Power Plan da EPA (Environmental Protection Agency), aumentar os limites de emissões de metano e reverter as políticas de maior eficiência energética. Muitas empresas, cidades e estados dos EUA declararam que continuarão a diminuir as emissões, mas até agora muitas dessas declarações são apenas palavras”. De fato, como mostra o gráfico acima, entre 1990 e 2015 (emissões históricas, linha cinza) as emissões dos EUA (em Gigatoneladas de CO2-eq) passaram de 6,4 a 6,6 GtCO2-eq. Sem qualquer política de controle de emissões (Business as usual, linha branca), o país chegaria a 2025 emitindo quase 7 GtCO2-eq, vale dizer, cerca de 5% a mais que a quantidade emitida em 2015. Segundo as políticas de implementação do INDC reportadas em 2015 (pledged policies reported, linha rosa pontilhada), as emissões retornariam ao mesmo nível de 1990 (6,4 GtCO2-eq), e não a menos 26% ou 28% em relação ao nível de 2005 (~5,3 GtCO2-eq), como prometido no Acordo de Paris (linha pontilhada azul). Mas as políticas realmente adotadas desde Obama (enacted policies, linha contínua rosa) levam essas emissões a quase encostar no pior cenário desse gráfico (Business as usual, linha branca).

A Figura 3, publicada em 8 de dezembro de 2016, um mês após a eleição de Donald Trump, contribui para melhor visualizar: (1) o hiato entre o INDC norte-americano e as políticas prometidas por Obama e (2) o retrocesso representado pela anulação por Trump das políticas já insuficientes de Obama, sobretudo o Clean Power Plan (já então suspenso pela Corte Suprema dos EUA), o maior controle dos escapes de metano nas perfurações por hidrofracionamento, bem como as políticas de maior eficiência energética.

(Fonte: Jasmine C. Lee & Adam Pearce, “How Trump Can Influence Climate Change”. The New York Times, 8/XII/2016.)

Intervalos crescentes entre metas, políticas reportadas e ações efetivas ocorrem igualmente na Europa e no Japão, como bem mostram David G. Victor e os cinco coautores do artigo da Nature, acima citado. No que se refere ao Japão, os produtos de sua economia requerem 40% a menos de energia por dólar equivalente se comparados aos da economia dos EUA, de modo que é muito mais árduo cumprir, através de ganhos suplementares de eficiência, a promessa de diminuir em 26% as emissões nipônicas de CO2-eq em 2030. Sempre segundo os autores desse artigo da Nature, “programas destinados a introduzir rapidamente os equipamentos mais eficientes na indústria do aço, por exemplo, forçarão o abandono de estoque de capitais muito mais rapidamente do que faz sentido para os mercados”.

Aqui está, em suma, o núcleo duro da incoerência de que padecem os governos signatários do Acordo de Paris. De um lado, este afirma a necessidade imperiosa de conter o aumento das temperaturas médias do planeta abaixo do limiar de perigo extremo para a humanidade e para as demais espécies. De outro, porém, seus signatários subordinam a consecução desse objetivo crucial ao limite do que faz sentido para os mercados. Mas é sabidamente da natureza dos mercados encontrar sentido apenas em iniciativas que favoreçam sua rentabilidade.

“Fatos políticos básicos”

David G. Victor e colegas percebem bem como os compromissos firmados pelos governantes desmancham-se ao contato com os interesses corporativos: “É fácil para os políticos fazer promessas frente a eleitores impacientes e a partidos de oposição. Mas é difícil impor altos custos a grupos poderosos e bem organizados. Nenhum sistema de governança global pode eliminar esses fatos políticos básicos”. As promessas firmadas em Paris pelos governos da Austrália, México e Coreia do Sul, exemplificam os autores, espedaçam-se igualmente contra esses mesmos fatos políticos básicos. Estes se resumem, em última instância, a um único fato político básico, que convém reafirmar pela enésima vez, mesmo abundando na obviedade: os governos não desejam e/ou não dispõem de forças para impor reduções das emissões de GEE, na escala e velocidade requeridas, a “grupos poderosos e bem organizados”, vale dizer, às corporações, que penetram até a medula a tecnoburocracia do Estado e controlam as decisões estratégicas da economia global.

Nada tem a ver com pessimismo ou fatalismo entender o fato político básico de que essa conjunção Estado-Corporação não deseja, não pode e não vai nos desviar da atual trajetória de colapso socioambiental. Entender esse fato é, ao contrário, uma condição de possibilidade de uma ação política em compasso com a gravidade extrema da situação atual. E acreditar que ainda podemos agir politicamente (malgrado o fracasso dos projetos emancipatórios do passado e o retrato sombrio do futuro próximo que a ciência nos apresenta) é, mais talvez do que pareça sensato, perseverar no otimismo.

Notas:

[1] Cf. Yangyang Xu & Veerabhadran Ramanathan, “Well below 2 °C: Mitigation strategies for avoiding dangerous to catastrophic climate changes”. PNAS, 14/IX/2017: “>1.5 °C as dangerous; >3 °C as catastrophic; and >5 °C as unknown, implying beyond catastrophic, including existential threats. With unchecked emissions, the central warming can reach the dangerous level within three decades, with the LPHI [low probability (5%) of high impact] warming becoming catastrophic by 2050”.

[2] Cf. Idem, “[…] the carbon extraction and sequestration (CES) lever must be pulled as well to extract as much as 1 trillion tons of CO2 before 2100 to both limit the preindustrial to 2100 cumulative net CO2 emissions to 2.2 trillion tons and bend the warming curve to a cooling trend”.

[3] L. Marques, “Por uma Universidade engajada na agenda de nosso tempo”, Jornal da Unicamp, 14/VIII/2017.

[4] Cf. Nature, 28/VI/2017.

[5] Veja-se, por exemplo, “Chance de 1,5ºC é maior do que se imaginava (mas ainda bem pequena)”. Observatório do Clima, s.d., mas 18 ou 19/IX/2017; Damian Carrington, “Ambitious 1.5C Paris climate target is still possible, new analysis shows”. The Guardian, 18/IX/2017; “Limiter le réchauffement climatique à +1,5o C est encore possible, si…”. L’Express, 19/IX/2017.

[6] Cf. Richard J. Millar et al., “Emission budgets and pathways consistent with limiting warming to 1.5 °C”. Nature Geoscience, 18/IX/2017.

[7] Relação entre Dióxido de Carbono (CO2) e Carbono (C) = 44/12 (peso atômico). Assim, 1 t. de C = 3.67 t. de CO2.

[8] Cf. Jeff Tollefson, “Limiting global warming to 1.5o C may still be possible”. Nature, 18/IX/2017: “some researchers are already questioning the conclusions”.

[9] Cf. Jeff Tollefson, “Global warming ‘hiatus’ debate flares up again”. Nature, 24/II/2016.

[10] Declarações colhidas por J. Tollefson, Nature, 18/IX/2017 (cit.).

[11] Forçantes climáticas são todos os fatores, naturais ou antrópicos, que afetam o equilíbrio energético do planeta.

[12] Cf. Gerardo Ceballos, Paul R. Ehrlich, Rodolfi Dirzo, “Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines”. Proceedings of the National Academy of Sciences, 25/VII/2017.

[13] Cf. A “Carta de São Paulo”, de 30/III/2010, assinada pela CNA, nasceu no Fórum Internacional de Estudos Estratégicos para Desenvolvimento Agropecuário e Respeito ao Clima (FEED 2010), que contou com a presença de Bjorn Lomborg, autor do livro “O ambientalista cético”, e de Patrick Michaels, membro sênior do Cato Institute. Cf. João Peres, “De olho na eleição, ruralistas criticam políticas contra o aquecimento global”. Rede Brasil Atual, 31/III/2010. A “Carta de São Paulo” está postada no portal beefpoint.

[14] John Gibbons, “Climate deniers want to protect the status quo that made them rich”. The Guardian, 22/IX/2017.

[15] Cf. David G. Victo, Keigo Akimoto, Yoichi Kaya, Mitsutsune Yamaguchi, Danny Cullenward & Cameron Hepburn, “Prove Paris was more than paper promises”, Nature, 548, 1/VIII/2017: “No major advanced industrialized country is on track to meet its pledges to control the greenhouse-gas emissions that cause climate change. Wishful thinking and bravado are eclipsing reality”.

Leia mais

- Estamos caminhando para o desaparecimento irreversível das florestas. Entrevista especial com Luiz Marques

- O último século das florestas tropicais? Análise de Luiz Marques

- O degelo e a elevação do nível do mar; análise de Luiz Marques

- Regiões áridas podem enfrentar aquecimento de 4°C sob o objetivo do Acordo de Paris

- Alcançar os objetivos de temperatura global estabelecidos no Acordo sobre o Clima de Paris é improvável

- Acordo de Paris: Terra tem apenas 5% de chance de ficar dentro do limite de dois graus de aumento de temperatura

- Documento final do G20 isola EUA ao afirmar que Acordo de Paris é irreversível

- Sem os jogos de cena de Donald Trump, ao menos quatro países deixam de honrar as metas do Acordo de Paris

- EUA: decisão de sair do Acordo de Paris renova os chamados para a ação climática

- Cinco efeitos globais da saída dos EUA do Acordo de Paris

- Acordo de Paris: Terra tem apenas 5% de chance de ficar dentro do limite de dois graus de aumento de temperatura

- Nota do Observatório do Clima sobre saída dos EUA do Acordo de Paris

- Saída dos EUA do Acordo de Paris reflete pensamento de uma elite industrial decadente, diz professor da FGV

- E se os Estados Unidos abandonarem o Acordo de Paris?

- A rápida ratificação do Acordo de Paris é um bom problema. Entrevista especial com Carlos Rittl

- Acordo de Paris é mais sólido que o de Kyoto. Entrevista especial com Pedro Telles

- Pesquisadores alertam que desmantelamento da ciência brasileira põe em risco a conservação da biodiversidade global

- A força da biodiversidade e da vontade de viver da Caatinga

- A preservação da biodiversidade, a terceira via sustentável ecológica e economicamente para salvar a Amazônia

- Proteção da biodiversidade é uma questão de direitos humanos, aponta relator da ONU

- Assim a sociedade de consumo destrói a biodiversidade do planeta

- Concentração de CO2 na atmosfera chega a 410 ppm

- A concentração de CO2 ultrapassou definitivamente as 400 ppm

- CO2 estabiliza, mas conta do clima cresce

- Concentração de CO² na atmosfera atinge seu mais alto nível em milhões de anos, alerta ONU

- 66% das emissões brasileiras de CO2 vêm de atividade agropecuária

- Concentração de CO2 na atmosfera ultrapassa barreira simbólica de 4 centenas de partes por milhão

- A Terra está mais verde do que 33 anos atrás graças ao CO2

- População e mudanças climáticas

- Desastre em Myanmar é mais um caso de mudança climática civilizacional

- Mais famintos no mundo. Guerras e mudanças climáticas estão entre as causas

- Nem o furacão Irma é capaz de acordar os que negam mudanças climáticas

- Mudanças climáticas: “O homem é um estúpido, diz a Bíblia. E assim, quando não se quer ver, não se vê”. Entrevista com o Papa Francisco no voo de volta da Colômbia

- Mudanças climáticas intensificaram a tempestade Harvey?

- Não adaptar as cidades às mudanças climáticas sairá no mínimo cinco vezes mais caro

- Política, cultura ou teologia? Por que os evangélicos apoiam Trump no aquecimento global

- Aquecimento global dá insônia, diz estudo

- Fórum de Vulnerabilidade Climática (CVF) alerta que limitar o aquecimento global é questão de sobrevivência

- "Com o aquecimento global, um quarto dos furacões do mundo será devastador"

- Países pedem “elevado compromisso” contra aquecimento global

- Podcast: Entenda as consequências do aquecimento global